Концепция гуманитарного вмешательства кратко

Обновлено: 28.06.2024

Как известно, современное международное право запрещает вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства без согласия ООН. Это обусловлено тем, что вмешательство, нарушающее территориальную целостность или политическую независимость страны, на территории которой применяется сила, несовместимо с целями и принципами Устава ООН.

Под это понятие, однако, не подпадают следующие виды деятельности (операции):

- миротворческие операции под эгидой ООН, которые проводятся с согласия того государства, на территории которого предпринимаются;

- операции, включающие в себя использование вооруженной силы, осуществляемые по просьбе законного правительства с целью противостояния мятежникам, в том числе операции, чье выполнение предусмотрено международными соглашениями (не всегда, однако, можно четко установить, является ли правительство, призывающее к применению вооруженной силы на своей территории, законным, и действительно ли согласие государства);

- операции, которые государства проводят во имя спасения своих граждан, проживающих на территории другого государства от угрозы их жизни или здоровью;

- акции, не включающие в себя использование вооруженной силы, к примеру, введение экономических санкций.

Концепция национального суверенитета остается краеугольным камнем существующего мирового порядка, что создает определенную асимметричность современного мира: с одной стороны, чем дальше, тем больше экономика глобализуется, для нее фактически не существует национальных границ, с другой, - в такой сфере, как политика, национальные границы по-прежнему имеют определяющее значение. [69]

Таким образом, Гроций Г. узаконивает применение силы одним государством против правительства другого государства, злоупотребляющего своей властью. [70]

В 2000 году в рамках ООН была создана Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета.

Напротив, сопротивление навязанной извне демократизации и связанные с этим конфликты могут привести к росту насилия. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что развитые демократические страны более успешны в разрешении подобных конфликтах лишь из-за своего богатства, а не из-за преимущества демократических режимов над авторитарными.

Ряд западных исследователей полагает, что гуманитарные интервенции 1990-х г.г. и конфликты в Афганистане и Ираке в 2000-х гг. имеют разный характер, также они утверждают, что после 11 сентября 2001 г. Запад потерял волю к проведению гуманитарных интервенций, однако допускают возможность возвращения к подобной практике.

Как уже отмечалось, данная концепция была принята ООН в 2005 г. Ключевым принципом, на который опирается данная концепция, является идея о том, что суверенитет является не только привилегией, но и обязанностью. Соответственно, концепция подразумевает, что государственный суверенитет не только предоставляет правительству государства право заниматься своими внутренними делами, но и требует от правительства ответственности по защите своих граждан и вообще всех людей, живущих в границах данного государства. В случае если государство не осуществляет защиту обитающих в нем людей должным образом, из-за отсутствия возможностей или отсутствия воли, ответственность по защите этих людей переходит к международному сообществу.

1. Долг государства - не допускать совершение массовых злодеяний и защищать от них свое население.

2. В том случае, если государство не способно осуществлять подобную защиту самостоятельно, долг международного сообщества - оказать всю необходимую помощь данному государству.

3. В том случае, если государство препятствует защите населения или реализации миротворческой операции, на международном сообществе лежит обязанность вмешаться, в том числе путем реализации принудительных мер, как, например, введения экономических санкций против данного государства. При этом военная интервенция - крайняя и последняя мера, к которой может прибегнуть международное сообщество.

что вся риторика о защите прав человека - лишь маскировка для

распространения мировой гегемонии США.

3. По мнению ряда ученых, в том числе и российских, подобная практика (осуществление интервенций в связи с нарушениями прав человека) вызвала в 1990-х гг. значительный рост сепаратизма. Российский политолог А.А. Кокошкин заявляет, что такая практика «стимулирует радикальные группы внутри религиозных и этнических меньшинств на [74]

обострение конфликтов вплоть до применения вооруженной силы в надежде на победу с помощью миротворческих сил; [75] [76]

4. Некоторые специалисты высказывают опасения, что практика гуманитарных интервенций может оказать негативное влияние на международные отношения в целом, так как из-за того, что в основном решения о реализации подобных мер принимаются западными странами, они могут вызвать создание коалиций против Запада и способствовать

повышению международной напряженности .

- помощь в эвакуации населения с территорий, затронутых гуманитарной катастрофой и/или военными действиями, в том числе при помощи установления гуманитарных коридоров;

- предоставление гуманитарной помощи той части населения, которая в ней нуждается, а также охрана пунктов раздачи гуманитарной помощи от мародерства и других посягательств;

- обеспечение контроля над важнейшими объектами: резервуарами питьевой воды, электростанциями, телерадиоцентрами (с целью пресечения попыток призыва к насилию в случаях межэтнического или другого конфликта);

- создание лагерей беженцев, а также обеспечение их снабжения и

- государство (в случае его неспособности - международное сообщество) обязано использовать все имеющиеся в распоряжении мирные средства защиты населения от угрозы насилия и/или уничтожения;

- военные операции должны осуществляться в строгом соответствии с международным правом, а также с мандатом, выданным Советом Безопасности или Г енассамблеей ООН;

- применение военной силы должно быть строго ограничено правовыми, оперативными и временными критериями;

- в случае применения военных действий, они должны быть использованы разумно, пропорционально и, в соответствии с целями, установленными Советом Безопасности ООН.

Одновременно с этим нельзя не отметить, что до сих пор не определен полный объем правил, запрещающих вмешательство во внутренние дела стран. По этому поводу до сих пор идут споры, в том числе и в западных государствах.

С точки зрения международного права, гуманитарное вмешательство на деле оказалось прямым актом агрессии в полном соответствии с определением агрессии, принятым XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. Согласно ст.1. Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как

это установлено в настоящем определении.

88. Мелков Г.М. Гуманитарное вмешательство (международно-правовые аспекты) // РЕМП. - 2000. - СПб.: Россия-Нева, 2000. - С. 290 - 298.

Ст.2. данной резолюции гласит Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие

акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера Как известно, Устав ООН предусматривает законную с точки зрения международного права возможность применения силы только в двух случаях. Первый - индивидуальная или коллективная самооборона в ответ на вооруженное нападение на члена ООН. Второй - с санкции Совета Безопасности при угрозе международному миру и безопасности, решение о наличии которой принимает сам Совет.

Как бы то ни было, практика последних лет показывает, что гуманитарные интервенции - объективная реальность, более того, важная черта современных международных отношений. Их можно критиковать, но существовать они от этого не перестанут. Важный прецедент создал косовский кризис, когда НАТО провело гуманитарную интервенцию без санкции Совета Безопасности, что вызвало возмущение России и Китая, однако это возмущение ни к каким последствиям не привело. Соответственно, гуманитарная интервенция без санкций Совета Безопасности в сегодняшнем мире является хоть и не приветствуемой, но существующей нормой. НАТО как организация полагает, что подобная интервенция (без санкций СБ) может быть оправдана при следующих условиях:

1. Существует экстремальная ситуация, угрожающая массовыми бедствиями и гибелью многих людей.

2. Существование такой экстремальной ситуации подтверждено авторитетным источником.

3. Решение о гуманитарной интервенции невозможно провести через Совет Безопасности из-за применения права вето [81] .

Очевидно, что вопрос правомерности и масштабов гуманитарных интервенций - это, в первую очередь, вопрос о том, какой из двух принципов, заложенных в международном праве, должен возобладать.

Один из них объединяет в себе уважение к суверенному равенству, политической независимости и территориальной целостности государств и осознание недопустимости использования силы. Второй же исходит из

заложенных в международном праве обязательств международного сообщества защищать права человека и оказывать помощь тем, чьи права систематически и жестоко нарушаются. Противостояние этих принципов, разумеется, затрагивает и вопросы глобального мира и безопасности.

Оперируя соответствующими нормами международного права, в первую очередь, нормами Устава ООН, мы можем представить две теоретические ситуации, при которых возможно использование гуманитарной интервенции.

При любой из двух описанных выше ситуаций вмешательство, в том числе и вооруженное, во внутренние дела страны является допустимым, если, конечно, оно направлено на восстановление порядка и законности в стране и на защиту граждан этой страны, а не на меркантильные личные цели государства или группы государств, осуществляющих подобное вмешательство. В связи с практикой последних лет, можно утверждать, что существуют два варианта развития ситуации: осуществление интервенции под эгидой и с санкции компетентной международной организации (ООН) либо многосторонние или односторонние действия государств без получения соответствующих санкций. [82]

Таким образом, Устав ООН абсолютно недвусмысленно трактует вопрос о допустимости применения силы и вмешательства во внутренние дела государства, напрямую утверждая, что принудительные меры, перечисленные в Главе 7 (где и содержится статья 42) [83] , выходят за рамки принципа невмешательства во внутренние дела. Это логично: нарушения фундаментальных прав человека, являются тем случаем, когда действия государства невозможно отнести к сфере его исключительной внутренней компетенции из соображений гуманизма. Совет Безопасности, согласно статье 42, имеет полное право использовать силу, если массовые злодеяния, совершаемые тем или иным государством, несут угрозу международному миру и безопасности.

Государства-члены ООН обязаны действовать в соответствии с принятым Советом Безопасности решением. Так, если даже Совет предоставил санкцию на принудительные меры каким-либо конкретным государствам членам, другое государство не может самовольно, без согласования своих действий с партнерами по ООН, также применить вооруженную силу против того государства, против которого направленные принудительные меры ООН. Использование вооруженной силы правомерно только в рамках решения Совета Безопасности, во всех других случаях оно запрещено в соответствии со статьей 2 Устава ООН.

Таким образом, Совет, несмотря на большую власть, которой его наделяет международное сообщество, зачастую колеблется в вопросе одобрения проведения принудительных мер, предусмотренных статьей 42, в связи с нарушениями прав человека, происходящими в каком-либо государстве.

Интересное развитие получила ситуация в Руанде, которой касалась Резолюция Совета Безопасности № 929 от 22 июня 1994 г. В данной резолюции Совет, с одной стороны, признал исключительность сложившегося в Руанде положения, с другой, - достаточно резко установил, что характер кризиса и его масштабы несут угрозу международному миру и безопасности в регионе. Исходя из этого, Совет санкционировал проведение странами-членами ООН военных операций, нацеленных на скорейшую

Таким образом, рассматривая вопрос о том, имеет ли право на существование гуманитарная интервенция сама по себе, вне рамок ООН, мы неизбежно приходим к однозначному ответу - нет. Международное право не предусматривает проведение подобной практики без санкций ООН. Текущая практика, однако, доказывает, что применение силы страной или группой стран, нацеленное на предотвращение или защиту от нарушений

93. Резолюция Совета Безопасности № 929 от 22 июня 1994 г.

основных прав человека в каком-либо государстве часто случается как без санкции соответствующих органов ООН, так и без позволения законного правительства данного государства.

Вопрос правомерности гуманитарных интервенций, как способа защиты прав и свобод человека, является предметом оживленных дискуссий. История полна примеров такого рода вмешательств: участие Уганды в конфликте в Руанде, операция Североатлантического Альянса (далее - НАТО) в Косово, свержение режима М. Каддафи в Ливии, и др. Существенной проблемой в этом вопросе является соотношение баланса между принципом суверенности государства, и принципом защиты прав человека [1].

Размышления о правомерности вмешательства в гуманитарных целях зародились еще в XVII веке. Г. Гроций утверждал, что у каждого государства возникает право вмешаться в дела другого, если население, подавляемое или истребляемое, не в силах защитить себя от преследований своего правительства. Такая практика широко применялась в XIX веке, для защиты христиан от гонений, на территориях подвластных Османской империи [4].

Противники справедливо опасаются, что легализация гуманитарных интервенций станет новым способом перекроить карту мира, за счет расширения возможности применения военной силы. Кроме того, осуществление таких интервенций идет в разрез с политикой разоружения и мирного разрешения конфликтов, и, нередко, провоцирует массовое кровопролитие. Одним из самых ярких примеров, является операция НАТО в Югославии в 1999 году, когда под эгидой защиты албанцев, интервенция привела к нарушению территориальной целостности государства, отделению Косово и массовому изгнанию сербов.

Концепция содержит три основных элемента: ответственность за предотвращение конфликта (поиск коренных причин); ответственность реагирования (принимать соответствующие меры, в том числе меры принуждения, в крайних случаях военные); ответственность за восстановление (полное содействие по восстановлению причиненного вреда) [2]. Такая концепция в первую очередь была призвана не только отстоять интересы беззащитных, но и прекратить практику США и других стран НАТО игнорировать Совбез ООН и поводить интервенции сугубо по своему усмотрению.

Список использованных источников:

Автор: Шумик К.Г., Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В международной политике идея гуманитарного вмешательства возникла во время войны в Биафре ( 1967 - 1970 ). Конфликт привел к ужасному голоду, широко освещаемому западными СМИ, но полностью игнорируемому главами государств и правительств во имя нейтралитета и невмешательства.

Эта ситуация привела к созданию таких НПО , как Médecins sans frontières, которые отстаивают идею о том, что определенные исключительные ситуации в области здравоохранения могут оправдывать, в чрезвычайных обстоятельствах, ставить под сомнение суверенитет государств. Эта концепция была выдвинута в теории в конце 1980-х , в частности профессором права Марио Беттати и политиком Бернаром Кушнером .

После окончания холодной войны напряженность вокруг концепции суверенитета возрастет в результате роста представлений о праве на вмешательство и гуманитарное вмешательство, а также возникновение конфликтов в зоне Ирака вдохнет новую жизнь. жизнь в теории смены режима. В военных интервенциях в Сомали , Гаити или Боснии , а также бомбардировки Косово и Сербии являются иллюстрациями реализации военных средств в службе права гуманитарной интервенции и смены режима. В Соединенных Штатах после 11 сентября 2001 года эти идеи будут восприняты неоконсерваторами, чтобы также оправдать американское вмешательство в Ирак и Афганистан .

Резюме

Происхождение концепции

Определения

Защитники гуманитарного вмешательства оправдывают его главным образом моралью безотлагательности, которая ставит выше политических превратностей первое право человека на жизнь. Он черпает свою основу из Всеобщей декларации прав человека в 1948 году . Вмешательство правомочно только тогда, когда оно мотивировано массовым нарушением прав человека и когда оно контролируется наднациональным органом, обычно Советом Безопасности ООН .

В период с 1988 по 1991 год ООН голосует по трем резолюциям, направленным на помощь жертвам землетрясения в Армении , курдскому населению Ирака , гражданам бывшей Югославии, которым угрожает этническая чистка. Хотя с декабря 1988 года понятие гуманитарного вмешательства признано международным правом , некоторые считают, что оно должно оставаться в сфере сугубо моральных ценностей. Эта концепция фактически противоречит основополагающей норме международного права, согласно которой государство, будучи суверенным, не связано нормами права, если оно не приняло ее путем ратификации договора или присоединения к нему.

На практике действия по гуманитарному вмешательству всегда выполняются национальными контингентами, что может предполагать две относительно разные ситуации:

Право вмешательства , термин , созданный философ Жан-Франсуа Ревель в 1979 году, является признание права одного или нескольких государств нарушать национальный суверенитет другого государства, в рамках мандата , предоставленного наднационального органа. На практике от имени чрезвычайной гуманитарной ситуации ордер нередко предоставляется задним числом; таким образом , вмешательство Франции в Кот-д'Ивуар первоначально было осуществлено без мандата ООН, хотя Франция вмешалась в рамках оборонных соглашений, которые связывают ее с Кот-д'Ивуаром).

Пределы

Несмотря на щедрые идеи, в которых во главу угла ставятся такие ценности, как демократия и уважение прав человека, понятие гуманитарного вмешательства является предметом юридических и политических дебатов.

Фактически, миссия вмешательства противоречит определенным фундаментальным целям аспекта государственного суверенитета ООН . Статья 2.7 Устава Организации Объединенных Наций гласит: «Ничто в настоящем Уставе не наделяет Организацию Объединенных Наций полномочиями вмешиваться в дела, которые в основном относятся к национальной юрисдикции государства. "

С другой стороны, для многих юристов создание этой концепции не нужно. Действительно, Устав Организации Объединенных Наций уже содержит многочисленные положения в этом направлении, в частности, в главах VI и VII. Таким образом, реальный вопрос будет заключаться не в создании нового закона, а в применении уже существующих прав.

Более фундаментальная, чем эта правовая проблема, гуманитарное вмешательство страдает от ряда противоречий, которые в основном связаны с путаницей между правом и обязанностью вмешиваться. В этих условиях действительно сложно отделить гуманитарные мотивы от политических и обеспечить полную незаинтересованность вмешивающихся сил. Таким образом, гуманитарное вмешательство может быть предлогом для геополитических амбиций.

На Западе гуманитарное вмешательство также имеет противников, считающих, что право на вмешательство - это скрытый способ пропаганды ценностей демократии.

Как показывает открытый кризис, связанный с американской интервенцией в Ирак , необходимо найти тонкий баланс между репрессиями против палачей и уважением к суверенному равенству наций. Дело Арки Зои и российского гуманитарного конвоя для пророссийского населения в Донецкой области в г. август 2014 г. приведите другие примеры, разжигающие споры.

Гуманитарное вмешательство и согласованность прав

Споры по поводу гуманитарного вмешательства - это проявление более общей проблемы согласованности на глобальном уровне между различными правами, также признанными на теоретическом уровне, но противоречащими на практике.

В данном случае права человека считаются универсальной ценностью, и поэтому ожидается, что они будут реализовываться повсюду, независимо от воли местных лидеров. Одним из основных следствий философии прав человека является незаконность правительств, которые их не уважают, и, наоборот, легитимность внешнего вмешательства, направленного на их соблюдение.

Однако национальный суверенитет - еще один общепризнанный фундаментальный принцип. Этот принцип неизбежно делает незаконным любое внешнее вмешательство, не запрошенное местными властями, независимо от причин.

Международное право не определяет четкой иерархии между правами человека и национальным суверенитетом. Следовательно, не существует строго юридического ответа на вопрос, остается ли легитимное государство, незаконное в отношении прав человека, в своем противодействии любому иностранному вмешательству.

Эта противоречивая ситуация усложняется тем, что, кроме того, отсутствует международный консенсус в отношении содержания и толкования прав человека.

Гуманитарная интервенция или гуманитарная война — применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения.

Под понятие гуманитарной интервенции не попадают следующие действия:

-

с согласия государства, на территории которого они предпринимаются;

- акции с использованием вооруженной силы по просьбе законного правительства (включая акции, предусмотренные соглашениями). Однако существуют ситуации, при которых нелегко установить, что является законным правительством или действительным согласием.

- военные операции, предпринимаемые государством с целью спасения своих граждан за рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здоровью;

- акции принудительного характера, не включающие использование вооруженной силы.

Содержание

История

Правовые основы

Россия и Китай отвергают концепцию международной ответственности [4] . По мнению Филипа Дж. Кроули, — бывшего заместителя госсекретаря США, — в случае России такая позиция определяется опасением за политическую судьбу Владимира Путина [4] .

Мнения и оценки

Критики концепции гуманитарной интервенции используют следующие аргументы:

В начале 2000-х годов международное сообщество неоднократно вмешивалось под гуманитарными лозунгами в межэтнические, межконфессиональные и иные конфликты, угрожавшие правам гражданского населения. Каковы результаты и последствия таких гуманитарных интервенций? Есть ли у них перспективы? Будут ли они и дальше служить геополитическим инструментом переформатирования конфликтных регионов в выгодном для Запада ключе? И какой регион может стать следующим полигоном для гуманитарной интервенции с геополитическим подтекстом?

В начале 2000-х годов международное сообщество неоднократно вмешивалось под гуманитарными лозунгами в межэтнические, межконфессиональные и иные конфликты, угрожавшие правам гражданского населения. Каковы результаты и последствия таких гуманитарных интервенций? Есть ли у них перспективы? Будут ли они и дальше служить геополитическим инструментом переформатирования конфликтных регионов в выгодном для Запада ключе? И какой регион может стать следующим полигоном для гуманитарной интервенции с геополитическим подтекстом?

История вопроса

Апробация на Югославии

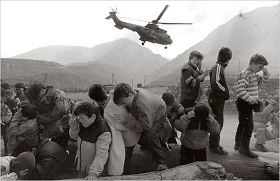

Фото: Jerome Delay/Associated Press

Французский вертолет доставляет еду

албанским беженцам в Косово, апрель 1999

В поисках международно-правовой ниши

Гуманитарные интервенции 2000-х годов: подмена тезиса и сомнительные достижения

Единственным примером успешного вмешательства международного сообщества под гуманитарными лозунгами в 2000-е годы можно отчасти признать урегулирование конфликта в суданской провинции Дарфур.

Гуманитарная интервенция как инструмент геополитики

Взгляд в будущее

1. Glennon M. The New Interventionism // Foreign Affairs. 1999. May–June.

2. The Daily Telegraph, 04.06.1999.

3. Hehir A. Humanitarian Intervention After Kosovo: Iraq, Darfur and the Record of Global Civil Society. Basingstoke, 2008. P. 1.

4. The New York Times, 29.01.2003.

5. The New York Times, 10.04.2003.

6. Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. М., 2007. С. 87.

Читайте также: