Модель строения жидкости поверхностное натяжение конспект

Обновлено: 06.07.2024

Мыльный пузырь - самое красивое и самое

совершенное, что существует в природе.

Марк Твен.

изучить процессы, происходящие на поверхности жидкости. Ознакомиться с механизмом поверхностного натяжения жидкости. Рассмотреть примеры поверхностного натяжения жидкости.

1. Развивающая: развивать умение учащихся сравнивать и делать выводы; выполнять лабораторную работу исследовательского характера; развивать навыки самостоятельности.

2. Образовательная: повторить свойства жидких тел; дать понятие о силах действующих в верхних слоях жидкости.

3. Воспитательная: формирование сознательной дисциплины в работе парами во время опытов; аккуратности и внимательности организовывать свое рабочее место; повышение интереса к предмету.

На этом уроке и попробуем дать объяснение этим явлениям.

Мы с вами будем говорить об удивительных свойствах воды. Сначала давайте вспомним строение жидких тел, свойства и объясним их с точки зрения МКТ. Какими явлениями описывается данное агрегатное состояние?

Их, и легких и красивых,

В очень ярких переливах

Через трубку надуваем

И на волю отпускаем

- можно ли объяснить образование мыльного пузыря данными явлениями.

- будет ли плавать тело, если его плотность больше его плотности.

Докажем наши утверждения на опытах

- Проделаем эксперимент по выдуванию мыльных пузырей

Телом слабый, но сияньем сильный,

Точно дух, пузырь явился мыльный.

Новелла Матвеева.

Вопросы: А почему пузыри имеют форму шара? А какие формы бывают у мыльных пленок?

- Эксперимент- плавание модели жука водомерки, плавание иглы(скрепки) на поверхности воды.

Вопросы: Почему тела не тонут, а если положить острием, то утонут?

- Эксперимент – пробирка заполняют водой, закрывают листом бумаги и переворачивают, и вертикальном направлении убирают листок бумаги.

Вопросы: Действуют ли силы направленные вертикально вверх?

Гипотеза: Поверхностный слой воды обладает определенными свойствами.

Учитель: Сегодня на уроке мы познакомимся с новыми свойствами поверхностного слоя жидкости. Тема урока: Поверхностное натяжение жидкости.

Чтобы объяснить свойства поверхностного слоя жидкости рассмотрим молекулу, находящуюся на поверхности и внутри неё.

Внутри жидкости молекулы одинаково притягивают окружающие её соседние молекулы и F р = 0.

Молекула, находящаяся на поверхности, сверху соседей почти не имеет (ρ пара жидк ).

Молекула поверхностного слоя испытывает притяжение со стороны молекул, находящихся внутри жидкости. F р – направлена внутрь жидкости .

Вопрос: Если на каждую молекулу действует F р , направленная внутрь жидкости, то к чему это приводит?

Ответ: Это приводит к тому, что молекулы стремятся уйти внутрь жидкости с ее поверхности и поэтому жидкость стремится сократить площадь свободной поверхности.

Учитель: мы пришли к выводу, что жидкость стремится сократить площадь свободной поверхности. А можно ли это проверить?

1. Кольцо затянуто мыльной плёнкой, нить свободна.

2. Нить натянута, приняв форму дуги окружности

Поверхностное натяжение – это физическая величина, равная отношению силы, с которой поверхностный слой жидкости действует на ограничивающий его контур. К длине этого контура.

Учитель: От чего зависит поверхностное натяжение жидкости?

Учащиеся: От рода жидкости;

Учитель: давайте проверим первое предположение.

Для поднятия кольца из воды требуется большая сила, чем из мыльного раствора. Поверхностное натяжение воды больше, чем мыльного раствора.

Учитель: какие доказательства вы можете привести для доказательства второго предположения?

Учащиеся: горячий мыльный раствор моет лучше, чем холодный.

Вывод: с повышением температуры поверхностное натяжение уменьшается.

Учитель: ребята, вернемся к первому опыту. Скажите, какая сила удерживала иголку на поверхности воды? Как рассчитать силу поверхностного натяжения F п.н. ? Как направлена сила поверхностного натяжения F п.н ?

1.Как изменится сила поверхностного натяжения воды при растворении в ней мыла?

2.Мыльный раствор позволяет лучше очищать ткани, чем это объясняется?

Исследование зависимости коэффициента поверхностного натяжения жидкости(выполняется по группам)

6. Итоги урока и рефлексия.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Урок "Поверхностное натяжение"

Урок для учащихся как общееоюразовательных так и физ.-мат классов.

Презентация к уроку физики (10 класс) по теме "Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения".

В презентации дано подробное описание свойств поверхности жидкости, сопровождаемое опытами. В конце учащимся дана возможность проверить усвоение материала, объясняя опыт.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ-ИССЛЕДОВАНИЮ "ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ"

Методическая разработка урока Поверхностное натяжение жидкости

Разработка содержит план и сценарий занятия, а также лист самооценки изученного материала.

Разработка урока по дистанционному обучению по теме "Поверхностное натяжение" (10 класс)

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям, обучающимся по системе надомного образования с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующе.

Разработка урока по дистанционному обучению по теме "Поверхностное натяжение" (10 класс)

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям, обучающимся по системе надомного образования с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующе.

Методическая разработка урока " Поверхностное натяжение"

В данной разработке излагаются основные вопросы по теме "Поверхностное натяжение". На данном уроке учащиеся узнают что такое смачивание, капиллярные явления, а так же какую роль эти явления играют в н.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

План-конспект занятия

по Естествознанию (физика).

филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский колледж индустрии питания и сервиса г. Салават Республики Башкортостан

Разработал: Салмиярова Л. М.

Проверил: Мухаметшина А. Н.

ФИО руководителя практики

Тема урока: Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.

Дисциплина: Естествознание (физика).

Преподаватель: Салмиярова Лилия Маратовна.

Курс I , группа № 7, профессия: повар, кондитер.

Тип урока: комбинированный.

Цель урока: выяснить причину возникновения силы поверхностного натяжения. Повторить явления смачивания. Научиться определять коэффициент поверхностного натяжения методом отрыва капель.

• образовательные: повторить свойства жидких тел; дать понятие о силах действующих в верхних слоях жидкости; ознакомить студентов с практическим применением поверхностного натяжения жидкости, сформулировать принципы смачивания и несмачивания;

• развивающие: развивать умение студентов сравнивать и делать выводы; выполнять лабораторную работу исследовательского характера; развивать навыки самостоятельности;

• воспитательные: с формировать научное мировоззрение у студентов и интереса к физике.

Планируемые результаты:

• личностные: готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с использованием для этого доступных источников информации; умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания;

• метапредметные: овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике;

• предметные: владение знаниями о свойствах жидких тел, силах поверхностного натяжения, о явлении смачивания; сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя.

Формируемые компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Оборудование: медиа оборудование для демонстрации презентации и видео , стаканы: с водой, с мыльной водой, монеты, проволочный каркас с ненатянутой нитью, шприцы (все это в 15 экземплярах), демонстрационный столик.

Технологическая карта урока

наименование этапа урока

дидактическая задача этапа

содержание этапа

используемые методы и приёмы

деятельность преподавателя

деятельность студентов

Создание у студентов рабочего настроя на урок. Проверка посещаемости.

Фронтальная беседа со студентами

Даёт инструкции для подготовки к уроку. Обеспечивает студентов всем необходимым для урока.

Готовятся к уроку. Слушают преподавателя.

Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности студентов

Осознание студента-ми неполноты име-ющихся знаний; организация само-стоятельное форму-лирование проблемы и постановку цели.

Демонстрационный опыт с полным водой стаканом и монетами. Демонстрация видео с вопросами о воде.

Создание проблемной ситуации.

Демонстрирует опыт. Задает проблемный вопрос: Сколько монет необходимо, чтобы вода пролилась? Обращает внимание на поверхность воды, принимаемую форму.

Помогает формулировать тему урока, цели и задачи урока.

Наблюдают опыт, делают предположения. Смотрят видео. Пытаются сформу-лировать тему урока, цели и задачи урока.

Вызвать познаватель-ный интерес к проблеме

Актуализация знаний студентов о структуре воды и ее свойствах

1. Какие агрегатные состояния вещества вы знаете?

2. В чем заключаются особенности строения жидкости?

3. Какие свойства жидкости вы можете назвать?

Отвечают на вопросы

Изучение нового материала

Ознакомить студентов с новыми понятиями

Сила поверхностного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения. Смачивание. Применение явлений в природе, жизни человека, профессии

Беседа, объясне-ние нового мате-риала с проведе-нием фронталь-ных опытов

1. Поверхностное натяжение. Проблемный вопрос студентам: Почему вода не проливается? Почему поверхность воды принимает форму шляпки гриба?

Показ видео. Пояснение преподавателя с использованием презентации.

Вопрос: мы пришли к выводу, что жидкость стремится сократить площадь свободной поверхности. А можно ли это проверить?

Фронтальный опыт 1.

Мы узнали, что на поверхности воды действует сила поверхностного натяжения. А куда она направлена?

Фронтальный опыт 2.

Механизм возникновения поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного натяжения – объяснение с использованием презентации.

Смачиваемость. Проверка домашнего задания, объяснение с использованием презентации.

Выдуйте мыльный пузырь и смотрите на него:

вы можете заниматься всю жизнь его изучением,

не переставая извлекать из него уроки физики.

Уильям Томсон (лорд Кельвин).

Мыльный пузырь - самое красивое и самое

совершенное, что существует в природе.

Марк Твен.

- Познавательная: изучить процессы, происходящие на поверхности жидкости. Ознакомиться с механизмом поверхностного натяжения жидкости. Рассмотреть примеры поверхностного натяжения жидкости.

- Воспитательная: воспитывать умение логически мыслить, восторгаться явлениями природы

- Развивающая: развитие познавательного интереса, любознательности.

- Оборудование для эксперимента: Мыльный раствор, каркасы из проволоки в виде параллелепипеда, тетраэдра, сферы, плоская рамка с подвижной стороной.

- ТСО: компьютер, проектор, презентация.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Вступительная беседа.

Учитель: дорогие ребята, сегодня мы с вами будем говорить об удивительных свойствах воды. Сначала давайте вспомним строение жидких тел.

Ученик: Жидкости состоят из молекул, расстояния между которыми сравнимы с размерами самих молекул. Молекулы колеблются относительно положений равновесия и перескакивают с одного места на другое, время "оседлой жизни" составляет примерно 10 -8 с. Жидкости текучи, практически несжимаемы. Они сохраняю объем, но меняют форму.

3. Новый материал.

Проделаем эксперимент по выдуванию мыльных пузырей (слайд 2).

Телом слабый, но сияньем сильный,

Точно дух, пузырь явился мыльный.

Новелла Матвеева.

Вопросы: А почему пузыри имеют форму шара? А какие формы бывают у мыльных пленок?

Молекулы воды, находящиеся внутри жидкости, со всех сторон окружены другими молекулами воды. Равнодействующая сил, действующая на такую молекулу, равна нулю (слайд 3).

Совсем другая картина - на поверхности жидкости: молекулы имеют много соседей-молекул снизу и очень мало - сверху. Равнодействующая сил, действующая на каждую молекулу, будет направлена вглубь жидкости, перпендикулярно поверхности.

Поверхностные молекулы втягиваются внутрь жидкости, поэтому на поверхности жидкости остается меньше молекул, чем в любом слое внутри жидкости. И на поверхности образуется пленка. Жидкость как бы стремится втянуть в себя все молекулы поверхности и по возможности уменьшить свою поверхность.

Наименьшей поверхностью обладает шар. Поэтому жидкость, находящаяся только под воздействием силы тяжести принимает форму шара. Космонавты в космическом корабле могут это наблюдать. Падающая из открытого крана капля воды тоже имеет форму шара. Ученые используют капельная модель ядра. Красивые мыльные пузыри тоже шарообразные.

Можно посмотреть формы сингулярных мыльных пленок (поверхностей минимальной площади), которые образуются на проволочных каркасах, погруженных в мыльный раствор. Эксперимент: опускаем в мыльный раствор металлические каркасы в виде параллелепипеда, тетраэдра, сферы, получаем мыльные пленки разной формы (слайд 4).

Где еще в жизни мы имеем дело с поверхностями минимальной площади? Оказалось, что минимальные поверхности имеют мембраны - барабанные перепонки в нашем ухе; мембраны, служащие границами живых клеток; мембраны в живых организмах, отделяющие один орган от другого. Минимальные поверхности распространены в природе как наиболее экономичные поверхности, формирующие скелеты живых организмов.( слайд 5) Наиболее эффектный пример - скелеты радиолярий, микроскопических морских животных, имеющих самые разнообразные и экзотические формы. Радиолярии состоят из небольших кусочков протоплазмы, заключенных в пенообразные формы, наподобие мыльных пузырей и пленок.

Вернемся к поверхностному слою жидкости. Его молекулы, точно так же, как и молекулы нижних слоев, находятся в равновесии, которое достигается за счет некоторого уменьшения расстояния между молекулами поверхностного слоя и их ближайшими соседями внутри жидкости. Известно, что при уменьшении расстояния между молекулами возникают силы отталкивания. Молекулы поверхностного слоя упакованы более плотно, поэтому они обладают дополнительной потенциальной энергией по сравнению с молекулами внутри жидкости т.е. поверхностной энергией (слайд 6):

Поверхностной энергией обладают как жидкие, так и твердые тела. Ведь особые условия, в которых находятся молекулы на поверхности жидкости, характерны также и для поверхности твердых тел. Поверхностная энергия уменьшается, если поверхность покрывают веществом, поверхностная энергия которого меньше, чем у жидкости. Например, если в воду добавить мыло, то молекулы этого вещества устремляются к поверхности и заполняют ее равномерным слоем. Оттесняя молекулы воды внутрь, молекулы мыла уменьшают, тем самым, поверхностное натяжение.

Мыльная вода, обладает способностью образовывать тонкие пленки. Жидкая пленка превращается в эластичную поверхность, стремящуюся минимизировать свою площадь, и , следовательно, минимизировать энергию натяжения, приходящуюся на единицу площади.

Любая молекула на плоской поверхности жидкости со всех сторон окружена другими молекулами, расположенными на том же уровне. Они действуют на нее с силами, равномерно распределенными по всем направлениям на плоскости и потому взаимно уравновешивающимися. Следовательно, на плоской поверхности нет сил поверхностного натяжения. Но когда поверхность жидкости разрывается, например, твердым телом, то на молекулы, находящиеся вблизи поверхности этого тела, действуют дополнительные силы со стороны его молекул. Эти силы могут и не уравновешиваться силами притяжения к молекулам самой жидкости. Вот тогда и появляются силы поверхностного натяжения. Они могут оказывать различные действия, в частности - изменять форму поверхности жидкости. Этим объясняется, например, появление мениска вблизи стенок сосуда с жидкостью Особенно резко выражены силы поверхностного натяжения в тонких пленках, возникающих на каркасах. Такие пленки не могут существовать без ограничивающего их поверхность твердого тела. Но когда тонкая пленка создается в виде мыльного пузыря, то она принимает форму шара, и никаких сил поверхностного натяжения не возникает. Таким образом, силы поверхностного натяжения возникают только в том случае, когда силы взаимодействия между молекулами перестают уравновешиваться.

Бельгийский ученый Жозеф Плато первым в XIX веке начал опыты по изучению конфигураций мыльных пленок: он выдувал мыльные пузыри и конструировал мыльные пленки, затягивающие проволочный контур. Оказалось,что мыльные пленки, образующиеся на каркасах, могут иметь значительные размеры. Но чем больше пленка, тем легче она лопается под действием силы тяжести.

Эксперимент: получение мыльной пленки на каркасе с подвижной стороной.

Итак, опустим в мыльную воду прямоугольный каркас из проволоки, одна сторона которого является подвижной, на нем образуется тонкая мыльная пленка (слайд 7).

Эта пленка сократит свою поверхность, и перекладина переместится наверх. Следовательно, со стороны жидкой пленки вдоль ее поверхности будет действовать сила Fн , касательная к поверхности и перпендикулярная участку периметра, ограничивающего поверхность жидкости., сила поверхностного натяжения. (слайд 8).

Приложим к перекладине внешнюю силу Fвнеш = Fн подвижная сторона сместится на , то работа этой силы будет равна

У мыльной пленки две поверхности, то -приращение площади поверхности обеих сторон мыльной пленки, где l = 2L - длина периметра, ограничивающего поверхность жидкости. Так как модули внешней силы и силы поверхностного натяжения одинаковы, то:

Коэффициент поверхностного натяжения равен отношению модуля силы поверхностного натяжения к длине периметра, ограничивающего поверхность жидкости. (слайд 9).

Коэффициент поверхностного натяжения зависит:

от рода жидкости: s чистой воды = 73 мН/м, s ртути = 510 мН/м (при 20 ° С),

от наличия примеси. Например, s мыльного раствора = 40 мН/м,

от температуры. С увеличением температуры s воды уменьшается и становится равной 0 при критической температуре. (слайд 10)

Вы когда-нибудь наблюдали за процессом образования капли жидкости, ее отрывом и дальнейшим свободным падением? Сравнивали ее с мячом или воздушным шаром? А ведь они очень похожи, и не только по сферической форме. Внутри каждого из них давление сжатого воздуха больше атмосферного давления.

где р - избыточное над атмосферным давление. Как можно его вычислить?

Давайте попробуем (слайд 11). Разрежем мысленно каплю жидкости на две половинки. Каждая из них находится в равновесии под действием сил поверхностного натяжения, приложенных к границе разреза длиной , и сил избыточного давления сжатого воздуха, действующего на площадь сечения . Условие равновесия:

Следовательно, избыточное давление, созданное одной искривленной поверхностью равно (слайд 12)

Мыльный пузырь - это тонкая многослойная пленка мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде сферы с переливчатой поверхностью (слайд 13). Избыточное давление в мыльном пузыре больше, чем в капле воды так как в ней есть две поверхности: внешняя с радиусом R1 и внутренняя с радиусом R2 ). Но так как толщина мыльной пленки очень мала, то R1 =R2, тогда избыточное давление внутри мыльного пузыря равно

Таким образом, мыльный пузырь в свободном состоянии будет иметь почти в два раза больший радиус, чем обычная капля воды. Тогда полное давление внутри мыльного пузыря будет равным

Свободная мыльная пленка, натянутая на каркас произвольной формы и не образующая пузырей, будет иметь среднюю кривизну, равную 0.

Кстати, при -25°С мыльные пузыри замерзают в воздухе и могут разбиться при падении на землю!

Еще Галилео Галилей задумывался над вопросом, почему росинки принимают шарообразную форму. Отчего столь пристальное внимание привлекли тонкие пленки и мыльные пузыри, а также самая обычная пена? Дело в том, что разгадка общего механизма действия поверхностных сил привела к объяснению удивительно разнообразных природных явлений - от процесса образования капель до поведения жидкостей в живых организмах. Более того, понимание свойств поверхностного натяжения позволило активно использовать его в широком практическом диапазоне - от сельского хозяйства до космической техники. Исследования в этой области породили красивые и плодотворные аналогии. Так, при сооружении легких строительных конструкций сложных форм найти лучшее решение помогают: мыльные пленки, а построить первую теорию деления атомных ядер удалось, уподобив ядро:капле заряженной жидкости. (слайд 14)

4. Закрепление знаний (слайд 15)

Я прошу привести примеры поверхностного натяжения жидкости.

Ученики: Очень разнообразна роль поверхностных явлений в жизни живой природы. Например, поверхностная плёнка воды является опорой при движении многих организмов. Такая форма движения встречается у мелких насекомых и паукообразных. Наиболее интересны водомерки, опирающиеся на воду только конечными члениками широко расставленных лапок (слайд 16). Лапка водомерки, покрытая воскообразным налётом, не смачивается водой, поверхностный слой воды прогибается под давлением лапки, образуя небольшое углубление. Подобным образом перемещаются береговые пауки некоторых видов, но их лапки располагаются не параллельно поверхности воды, как у водомерок, а под прямым углом к ней.

Некоторые животные, обитающие в воде, но не имеющие жабр, подвешиваются снизу у поверхностной плёнки воды с помощью особых несмачивающихся щетинок, окружающих их органы дыхания. Этим приёмом пользуются личинки комаров (в том числе и малярийных).

На многих поверхностях, именуемых несмачиваемыми, вода собирается каплями (слайд 17). Маленькие объекты с плотностью, большей плотности жидкости, способны "плавать " по поверхности жидкости, так как сила тяготения меньше силы, препятствующей увеличению площади жидкости.

При наблюдении различных явлений природы и в повседневной жизни постоянно приходится сталкиваться с проявлением сил поверхностного натяжения. Хорошо известно, что воплощение детских фантазий при строительстве сказочных дворцов возможно только тогда, когда песок будет достаточно влажным. Сухие песчинки не пристают друг к другу и из них ничего построить нельзя. Силы поверхностного натяжения очень наглядно проявляются и во время купания. Когда человек погружается с головой в воду, его волосы расходятся во все стороны. Но стоит только высунуть голову из воды, волосы сразу же лягут на голове слипшимися слоями, поскольку в этом случае поверхность воды имеет меньшую площадь, чем при раздельном расположении волос. Аналогичный эффект наблюдается при использовании художественной кисти.

Наличие сил поверхностного натяжения проявляется в сферической форме мелких капелек росы, каплях воды, разбегающихся по раскаленной плите, и мелких каплях воды на пыльной дороге.

Закончу урок высказыванием, которое прочитала в интернете: (слайд 18)

Мыльные пузыри - это состав из мыла, улыбок, радости, детского смеха и чувства, что ты счастлив.

5. Домашнее задание. А.А. Пинский, Физика-10, параграф 22

Тема: Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.

Цели: познакомить учащихся со свойствами поверхностного слоя жидкости; сформировать понятие о коэффициенте поверхностного натяжения; познакомить учащихся с капиллярными явлениями; совершенствовать навыки учащихся проводить эксперименты; наблюдать явления и делать выводы.

Ход занятия.

1. Организационный момент.

Готовность студентов к уроку. Приветствие студентов .

2. Знакомство аудитории с темой и целью занятия.

3. Актуализация знаний.

· Как называется процесс перехода из газообразного состояния вещества в жидкое?

· Какое название носит обратный процесс?

· От каких факторов зависит скорость испарения жидкости?

· Какой пар называют насыщенным?

· Почему давление насыщенного пара не зависит от объема?

· Какой пар называется ненасыщенным?

· Какую температуру называют критической?

· Какой процесс называется кипением.

· Почему температура остается постоянной в процессе кипения?

· Как температура кипения зависит от давления воздуха над жидкостью?

4. Изучение нового материала.

1. Модель строения жидкостей .

Жи́дкость — одно из агрегатных состояний вещества. Основным свойством жидкости, отличающим её от других агрегатных состояний, является способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, даже сколь угодно малых, практически сохраняя при этом объём. Рис.1

Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело сохраняет и то, и другое. Молекулы жидкости не имеют определённого положения, но в то же время им недоступна полная свобода перемещений. Между ними существует притяжение, достаточно сильное, чтобы удержать их на близком расстоянии. Вещество в жидком состоянии существует в определённом интервале температур, ниже которого переходит в твердое состояние (происходит кристаллизация либо превращение в твердотельное аморфное состояние — стекло), выше — в газообразное (происходит испарение). Границы этого интервала зависят от давления.

Все жидкости принято делить на чистые жидкости и смеси. Некоторые смеси жидкостей имеют большое значение для жизни: кровь, морская вода и др. Жидкости могут выполнять функцию растворителей.

Основным свойством жидкостей является текучесть. Если к участку жидкости, находящейся в равновесии, приложить внешнюю силу, то возникает поток частиц жидкости в том направлении, в котором эта сила приложена: жидкость течёт. Таким образом, под действием неуравновешенных внешних сил жидкость не сохраняет форму и относительное расположение частей, и поэтому принимает форму сосуда, в котором находится. В отличие от пластичных твёрдых тел, жидкость не имеет предела текучести: достаточно приложить сколь угодно малую внешнюю силу, чтобы жидкость потекла.

Одним из характерных свойств жидкости является то, что она имеет определённый объём (при неизменных внешних условиях). Жидкость чрезвычайно трудно сжать механически, поскольку, в отличие от газа, между молекулами очень мало свободного пространства. Давление, производимое на жидкость, заключенную в сосуд, передаётся без изменения в каждую точку объёма этой жидкости (закон Паскаля, справедлив также и для газов). Эта особенность, наряду с очень малой сжимаемостью, используется в гидравлических машинах. Жидкости обычно увеличивают объём (расширяются) при нагревании и уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении. Впрочем, встречаются и исключения, например, вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0 °C до приблизительно 4 °C. Кроме того, жидкости (как и газы) характеризуются вязкостью. Она определяется как способность оказывать сопротивление перемещению одной из частей относительно другой — то есть как внутреннее трение.

2. Поверхностное натяжение.

Поверхностный слой жидкости обладает особыми свойствами. Молекулы жидкости в этом слое находятся в непосредственной близости от другой фазы – газа. Молекула, расположенная вблизи границы раздела жидкость – газ, имеет ближайших соседей только с одной стороны, поэтому сложение всех сил, действующих на эту молекулу, дает равнодействующую, направленную внутрь жидкости. Следовательно, любая молекула жидкости, находящаяся вблизи свободной поверхности, имеет избыток потенциальной энергии, по сравнению с молекулами, находящимися внутри.

Для того чтобы перевести молекулу из объема жидкости на поверхность, необходимо совершить работу. При увеличении поверхности определенного объема жидкости внутренняя энергия жидкости увеличивается. Эта составляющая внутренней энергии пропорциональна площади поверхности жидкости и называется поверхностной энергией. Величина поверхностной энергии зависит от сил молекулярного взаимодействия и количества ближайших соседних молекул. Для различных веществ поверхностная энергия принимает разные значения. Энергия поверхностного слоя жидкости пропорциональна его площади: Е= σ ·Ѕ

Величина силы F, действующей на единицу длины границы поверхности, определяет поверхностное натяжение жидкости: ; σ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м.

Проще всего уловить характер сил поверхностного натяжения, наблюдая образование капли у неплотно закрытого крана. Всмотритесь внимательно, как постепенно растет капля, образуется сужение - шейка и капля отрывается. Поверхностный слой воды ведет себя, как растянутая эластичная пленка.

Можно осторожно положить швейную иглу на поверхность воды. Поверхностная пленка прогнется и не даст игле утонуть.

По этой же причине легкие насекомые – водомерки могут быстро скользить по поверхности воды. Прогиб пленки не позволяет выливаться воде, осторожно налитой в достаточно частое решето.Ткань – это то же решето, образованное переплетением нитей. Поверхностное натяжение сильно затрудняет просачивание воды сквозь нее, и поэтому ткань не промокает мгновенно. Благодаря силам поверхностного натяжения происходит образование пены.

Из-за действия сил поверхностного натяжения в каплях жидкости и внутри мыльных пузырей возникает избыточное давление Δp. Если мысленно разрезать сферическую каплю радиуса R на две половинки, то каждая из них должна находиться в равновесии под действием сил поверхностного натяжения, приложенных к границе разреза длиной 2πR и сил избыточного давления, действующих на площадь πR 2 сечения . Условие равновесия записывается в виде

σ2πR = ΔpπR 2 .

Отсюда избыточное давление внутри капли равно

(капля жидкости).

Сечение сферической капли жидкости

Избыточное давление внутри мыльного пузыря в два раза больше, так как пленка имеет две поверхности:

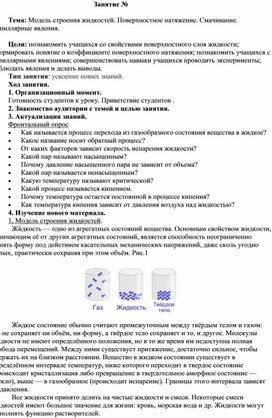

Вблизи границы между жидкостью, твердым телом и газом форма свободной поверхности жидкости зависит от сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела (взаимодействием с молекулами газа (или пара) можно пренебречь). Если эти силы больше сил взаимодействия между молекулами самой жидкости, то жидкость смачивает поверхность твердого тела. В этом случае жидкость подходит к поверхности твердого тела под некоторым острым углом θ, характерным для данной пары жидкость – твердое тело. Угол θ называется краевым углом . Если силы взаимодействия между молекулами жидкости превосходят силы их взаимодействия с молекулами твердого тела, то краевой угол θ оказывается тупым (рис. 3.5.5). В этом случае говорят, что жидкость не смачивает поверхность твердого тела. При полном смачивании θ = 0, при полном несмачивании θ = 180°.

Краевые углы смачивающей (1) и несмачивающей (2) жидкостей

4. Капиллярные явления.

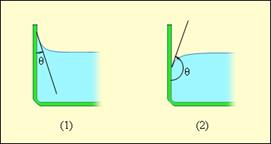

Капиллярными явлениями называют подъем или опускание жидкости в трубках малого диаметра – капиллярах. Смачивающие жидкости поднимаются по капиллярам, несмачивающие – опускаются.

На рис. 3.5.6 изображена капиллярная трубка некоторого радиуса r, опущенная нижним концом в смачивающую жидкость плотности ρ. Верхний конец капилляра открыт. Подъем жидкости в капилляре продолжается до тех пор, пока сила тяжести действующая на столб жидкости в капилляре, не станет равной по модулю результирующей Fн сил поверхностного натяжения, действующих вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра: Fт = Fн, где Fт = mg = ρhπr 2 g, Fн = σ2πr cos θ.

Подъем смачивающей жидкости в капилляре

При полном смачивании θ = 0, cos θ = 1. В этом случае

При полном несмачивании θ = 180°, cos θ = –1 и, следовательно, h

Вода практически полностью смачивает чистую поверхность стекла. Наоборот, ртуть полностью не смачивает стеклянную поверхность. Поэтому уровень ртути в стеклянном капилляре опускается ниже уровня в сосуде.

Читайте также: