Нестор о происхождении славян кратко

Обновлено: 25.06.2024

Чешские хроники. Славянская письменность была создана в Моравском княжестве присланными в 863 г. из Византии монахами, братьями Константином (Кириллом) Философом и Мефодием[6]. На моравском диалекте старославянского языка были написаны Жития Константина (между 869 и 880 гг.) и Мефодия (885). С распадом Великой Моравии из него выделилось Пражское княжество (895), ставшее ядром Чешского государства. На протяжении почти 150 лет (по 1061 г.) в Чехии сосуществовало православие и католичество. В этот период пишут на старославянском и на латыни. Глаголицей и кириллицей были написаны несколько версий жития св. Вячеслава и житие блаженной Людмилы. Но чешские короли зависели от Рима и католической Германии, и в Чехии стали писать на латыни. Лишь с середины XII в. появляются документы на чешском языке, но уже с использованием латиницы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

§ 1. Происхождение славян

§ 1. Происхождение славян В наше время восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) составляют около 85% населения России, 96% Украины и 98% Белоруссии. Даже в Казахстане к ним относится около половины населения республики. Однако такое положение сложилось относительно

Происхождение и древнейшие судьбы славян

Происхождение и древнейшие судьбы славян В общей форме положения норманнистов сводятся к двум тезисам: во-первых, славянская государственность создана, по их мнению, не славянами, а европейцами-варягами, во-вторых, рождение славянской государственности происходило не

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИХ ГОСПОДСТВА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИХ ГОСПОДСТВА Узнать о происхождении и деяниях многих племен не составляет порой большого труда, поскольку либо сами они предавались занятиям словесностью и гуманитарными науками, либо, будучи сами по себе необразованными и

Происхождение славян

Происхождение славян Расселение славян на север, запад и юг в период раннего Средневековья — историческое событие первостепенной важности, не менее весомое по своим последствиям для будущего Европы, чем нашествия германцев. В течение двух или трех веков группа племен,

Глава 1 ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

3.10. Происхождение славян: научная справка

3.10. Происхождение славян: научная справка Письменные свидетельства. Бесспорные описания славян известны лишь с первой половины VI в. О славянах писал Прокопий Кесарийский (род. между 490 и 507 — умер после 565), секретарь византийского полководца Велизария, в книге «Война с

Происхождение славян

Происхождение славян Исходной позицией для последовательного рассмотрения истории славян следует считать период отпочкования славянской языковой семьи от общего индоевропейского массива, который лингвисты датируют началом или серединой II тысячелетия до н. э. К этому

Глава I Происхождение славян

Глава I Происхождение славян Вплоть до конца XVIII века наука не могла дать удовлетворительного ответа на вопрос о происхождении славян, хотя он уже тогда привлекал внимание ученых. Об этом свидетельствуют относящиеся к тому времени первые попытки дать очерк истории

Происхождение славян

Происхождение славян Вероятно, праславянский этнос сложился в ареале Черняховской археологической культуры, существовавшей с начала III до середины VI века. Это регион между Дунаем на западе и Днепром на востоке, Припятью на севере и Черным морем на юге. Здесь была

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ИХ СОСЕДИ И ВРАГИ

Глава 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН. ИХ СОСЕДИ И ВРАГИ § 1. Место славян среди индоевропейцевНа рубеже III–II тысячелетий до н. э. на территориях между Вислой и Днепром начинается обособление племен предков европейских народов. Индоевропейцы — древнее население огромных

1. Происхождение и расселение славян

1. Происхождение и расселение славян Происхождение восточных славян составляет сложную научную проблему, изучение которой затруднено из-за отсутствия достоверных и полных письменных свидетельств об ареале их расселения, хозяйственной жизни, быте и нравах. Первые

Происхождение славян

Происхождение славян С доисторических времен до XV в. кочевники играли решающую роль в истории Южной России, а в Центральной Европе их жестокие опустошительные набеги влияли на течение европейской истории в V–XIII вв. Многие проблемы современной Европы зародились еще в те

§ 1. Происхождение славян

§ 1. Происхождение славян В наше время восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) составляют около 85 % населения России, 96 % Украины и 98 % Белоруссии. Даже в Казахстане к ним относится около половины населения республики. Однако такое положение сложилось относительно

Происхождение славян

Происхождение славян Существует множество гипотез о происхождении славян. Кто-то относит их к скифам и сарматам, пришедшим из Средней Азии, кто-то – к ариям, германцам, другие и вовсе отождествляют с кельтами. В целом, все гипотезы происхождения славян можно поделить на

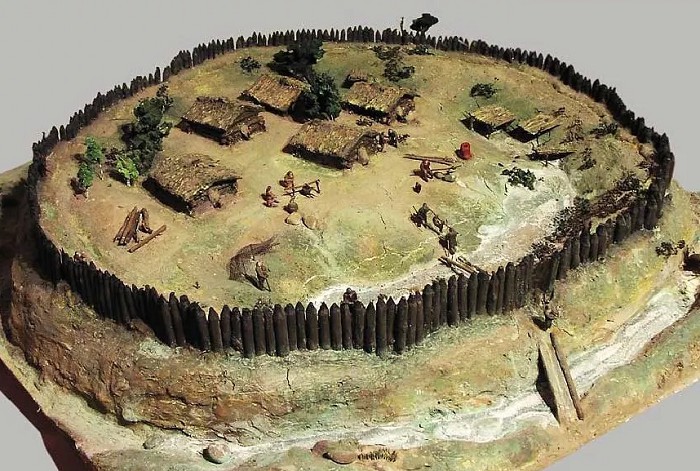

Самые ранние письменные источники, рассказывающие о славянских племенах, относятся к I—II вв. н.э. и принадлежат римским авторам Тациту, Плинию и Птолемею. В те времена славяне, называемые венедами, населяли территории в бассейне реки Вислы и побережье Балтийского моря. Первые восточные славяне (анты) во II—V вв. стали селиться на обширной территории от Западного Буга до Днепра. Они жили общинно-родовым строем, занимались преимущественно земледелием, а также разведением скота, охотой, сбором дикого меда, грибов и ягод. В IV в. образовался первый племенной союз восточных славян, который возглавили волыняне (они же дулебы и бужане).

В VII—VIII вв. славянские племена расселились по огромной, покрытой дремучими лесами и болотами территории вдоль Днепра и его притоков, достигли Западной Двины, Чудского озера, реки Ловати, озера Ильмень, рек Волхова и Невы, дошли до Белого озера и рек Волги, Москвы и Оки. Вдоль водных путей славяне строили города и селения. В своем вековом движении на север и северо-восток славянские племена заняли значительные территории, населенные прибалтийскими и финно-угорскими племенами. Пришельцы-славяне селились вперемешку с малочисленным местным населением и в результате длительного общения ассимилировали его.

Ильменские словене — одно из восточнославянских племен — построили на реке Волхов город Словенск (впоследствии близ этого места возник Новгород Великий) и образовали третий племенной союз, в который входили и некоторые финно-угорские племена.

К IX в. большую часть территории Древней Руси заселяли словене, кривичи, вятичи, северяне, поляне, древляне, дреговичи, радимичи и др. Их соседями стали финно-угорские (мордва, весь, чудь, меря) и балтские (голядь, латгалы, ятвяги) племена, обосновавшиеся там еще за несколько веков до прихода славян.

В те времена восточные славяне еще не были единым народом. Они делились на племенные союзы, включавшие в себя по 120—150 племен. К IX в. насчитывалось около 15 таких союзов. Племенные союзы назывались либо по местности, на которой проживали, либо по имени вождей.

Кому поклонялись славяне?

Славяне были язычниками, обожествляли силы природы и умерших предков. Среди сил природы солнце и огонь занимали главное место. Даждьбог олицетворял солнце, богом огня был Сварог, ветра и бури — Стрибог. Покровителем стад (скотьим богом) считался Велес. Ни храмов, ни жрецов у славян не было. На открытых местах славяне воздвигали идолов — каменные или деревянные изваяния своих богов. Умилостивить идолов можно было жертвами. Священными считались рощи, озера и реки, якобы населенные лешими, водяными и русалками.

Призвание варягов

Братья приняли предложение и в 862 г. прибыли в главные города пригласивших их племен со своими многочисленными дружинами. А поскольку варягов в те времена величали русами, то и территорию, контролируемую новыми правителями, стали называть Русью.

Что известно о Рюрике?

Рюрик (родился около 800 г., умер в 879 г.) — согласно летописи, основатель Новгородского княжества, варяг, князь новгородский с 862 г. и родоначальник княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей.

Рюрик был сыном ободритского князя Годолюба (ободриты — союз группы западнославянских племен), который погиб в бою в 808 г.

После потери прав на власть, которая перешла к его дяде, Рюрик отправился в Восточную Европу, где тамошние славяне конфликтовали с неславянскими племенами.

Жена Рюрика Ефанда, дочь урманского князя (урмане — племя, жившее на южном берегу Балтийского моря) из рода норвежских королей, умерла вскоре после рождения сына Игоря, кроме которого Рюрик имел еще дочь. В упомянутых выше летописях повествуется об Олеге, самодержавном правителе государства после Рюрика, родном брате Ефанды.

В Ипатьевской летописи содержатся данные о том, что до Новгорода Рюрик сидел в построенном им замке в городе Ладоге, находящемся от Новгорода в 200 км вниз по течению реки Волхов, в качестве предводителя наемной варяжской дружины, приглашенной туда новгородскими старейшинами во время внутренних усобиц (разногласий). Эти конфликты и помогли Рюрику захватить власть в Новгороде.

Превращение Рюрика из предводителя наемной дружины в новгородского князя поспособствовало прекращению усобиц и усилению роли Новгорода: он стал политическим центром союза, образованного северной группой славянских племен. С утверждения Рюрика князем среди северных племен (славянских и финских) начинается русская история, потому что этим положено основание русскому государству.

Через два года, в 864 г., после кончины Синеуса и Трувора, старший брат, присоединив их земли к своему княжеству, основал по сути первую русскую монархию. Она простиралась на восток до нынешних Ярославской и Нижегородской областей, а на юг - до Западной Двины.

Рюрик раздавал своим дружинникам волости и города (Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром). Двое из его дружинников — Аскольд и Дир — с собственными отрядами двинулись, с согласия Рюрика, к Киеву, а оттуда к Царьграду (Константинополю). В 879 г. (год смерти князя) его сын Игорь был еще очень мал. Поэтому перед кончиной Рюрик поручил вест княжеские дела до того времени, как вырастет Игорь, своему родственнику Олегу.

Происхождение названия славян

Образование древнерусского государства

От классов — к государству

Это древнейшее свидетельство о политическом образовании у восточных славян, которое, как и некоторые другие источники, позволяет судить о том, что их государственная жизнь началась задолго до возникновения древнерусского государства.

Начало государственности Руси

Именно с объединением под властью киевского князя огромных территорий русских и нерусских земель вокруг Киева возникло первое древнерусское государство, известное как Киевская Русь. В его состав вошел также и Новгород. Именно из этого города прибыл в Киев тамошний князь, захватил власть и стал первым правителем первого государства на русской земле. Звали его Олег — о нем мы уже упоминали немного раньше.

Почему именно Киев стал столицей Руси?

Киев в качестве столицы имел немалые преимущества перед Новгородом. Он находился в центре русских земель; он был ближе к Византии, к которой русские князья имели интерес из-за ее богатства и величия в те времена; наконец, Киев стоял в относительной близости к ряду других территорий — Хазарин, Крыму, Дунайской Болгарии.

Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учебник Происхождение славян

.

1. Кто такие индоевропейцы? Как связаны между собой индоевропейцы и славяне?

2. Что знают современные ученые о происхождении и расселении древних славян? Найдите на карте места расселения древних славян и их соседей.

3. Когда произошло выделение восточных славян из состава славянских народов? Найдите на карте места расселения восточных славян и проследите за их перемещениями в древности. Чем были эти перемещения вызваны?

4. Как влияло на жизнь восточных славян их соседство с кочевниками?

5. Какие выводы о жизни славян можно сделать, исходя из содержания легенды о Кие?

6. Что вы можете сказать об общественном строе, обычаях и характере восточных славян, опираясь на описания византийских авторов?

Сегодня, даже после глобальной работы, проведенной археологами, множества работ лингвистов, исследований по топонимике, этот вопрос остаётся открытым. Дело в том, что мы практически не имеем письменных источников по ранней истории протославян, и это камень преткновения всех дальнейших рассуждений. В основу данной работы положены ключевые исследования по этой теме.

Вступление

В конце VI века на дунайской границе появились новые враги, обрушившиеся на византийское государство.

Это были народы, о которых античные и византийские авторы уже были наслышаны, но теперь они стали их беспокойными соседями, ведущими постоянные боевые действия и осуществляющими опустошительные набеги на империю.

Как же смогли новые, появившееся на северной границе племена, в течение долгого времени не только составлять конкуренцию военным силам самой мощной страны в Европе, но и захватывать её земли?

Как смогли эти, ещё вчера неизвестные или малоизвестные римскому миру народы, занять столь обширные территории? Какими силами и возможностями они обладали, как и кем были вовлечены во всемирное переселение народов, как развивалась их культура?

Речь идёт о предках славян, которые расселились на огромном пространстве центральной, северо-восточной и южной Европы.

И если о боевых действиях и сражениях славян VI—VII вв. известно достаточно хорошо благодаря дошедшим до нас письменным источникам, то археологические памятники дают нам важную информацию, которая существенно дополняет картину, помогает понять многие моменты ранней славянской истории.

Столкновение или сотрудничество славян с близлежащими народами: Византийской империей, германскими племенами и, конечно же, кочевниками евразийской равнины обогатили их военных опыт и военный арсенал.

Славяне и их военное дело малоизвестны широкой публике, они долгое время находились в тени германских народов, обитавших в этих районах, а также кочевых народов, обитавших в Подунавье.

Происхождение

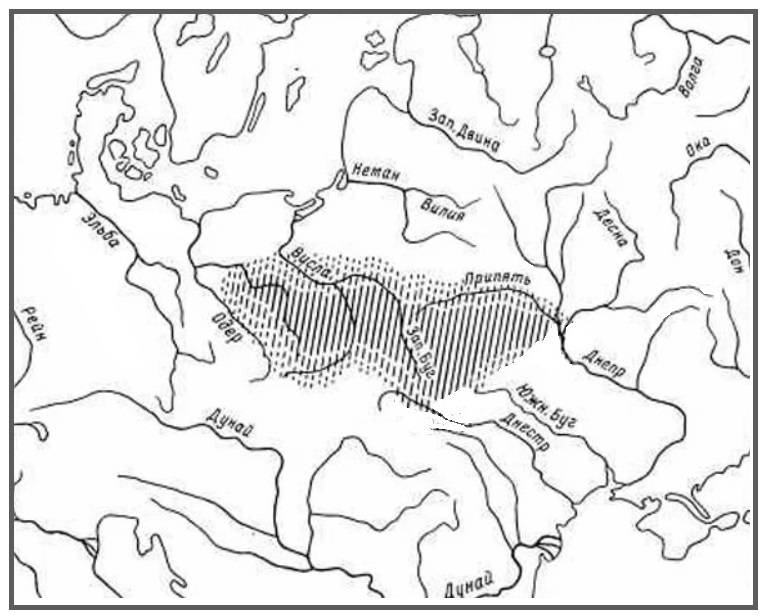

Долгое время этот рассказ летописи считался определяющим в картине расселения славянских племен, сегодня же, на основе археологических данных, топонимики, но особенно филологии, прародиной славян считается бассейн реки Вислы в Польше.

Славянский язык относится к индоевропейской языковой семьи. Вопрос о прародине индоевропейцев пока остается открытым. Из праиндоевропейского языка самостоятельно выделились анатолийский, греческий, армянский, индоиранский и фракийский языки, в то время как италийского, кельтского, славянского, балтского и германского праязыков не существовало. Они составляли единую общность древнеевропейского языка, и разделение их происходило в ходе расселения по территории Европы.

В литературе идет спор о том, была ли изначально балто-славянская языковая общность или были длительные контакты между предками славян и балтов, повлиявшие на близость языков. Последние исследования говорят о том, что, во-первых, протославяне имели контакты только с западными балтами (предками пруссов), во-вторых, они изначально имели контакты с протогерманскими племенами, в частности, с предками англов и саксов, что фиксируется в лексике последних. Эти контакты могли происходить только на территории современной Польши, что подтверждает локализацию ранних протославян в Висло-одерском междуречье.

Эта территория была их европейской прародиной.

Первые исторические свидетельства

Ареал Пшеворской археологической культуры. Источник: Седов В. В. Славяне. Древнерусская народность. М., 2005 г.

Раннее название славян

Как мы уже сказали, древние авторы, как и древние народы, на рубеже тысячелетий предков славян называли „венеды“. Многие исследователи считают, что этот термин в античности определял не только славян, а все племена славяно-балтской языковой группы, так как для греков и римлян эта земля была далёкой и сведения о ней были урывочные, а часто и просто сказочные.

Это слово сохранилось в финских и немецком языке, так и сегодня называют лужских сорбов или западных славян — Wendel или Wende. Откуда оно взялось?

Возможно, считают одни исследователи, это было самоназвание каких-то первых племенных групп, двигавшихся из бассейна реки Вислы на запад и север, в район обитания германцев, и, соответственно, финских племён.

Другие авторы считают, что это было название неславянского племени, о чём ниже.

К VI в. „венеды“ чётко локализовались на севере Центральной Европы, на западе они выходили за границы Одера, а на востоке — до правобережья Вислы.

Собственно наименование „славяне“ появляется в источниках в VI в. у Иордана и Прокопия, когда оба автора могли реально познакомиться с представителями этого народа. Прокопий Кесарийский, будучи секретарём полководца Велисария, не раз сам наблюдал и описывал действия воинов-славян.

Есть также мнение, что если слово „венеды — венеты“ было разговорным, то „склавины“ или „славяне“ имело книжное происхождение, как, например, термин „росы“.

Современные теории предполагают два решения этого вопроса. Первая увязывает его с местами первоначального пребывания славян, людей, живущих по рекам. Производя его от слова „течь, вода течёт“, отсюда: реки Слуя, Славница, Stawa, Stawica.

Подавляющее большинство исследователей являются последователями другой теории, считают, что этноним происходит от „слово“ — verbosi: говорить, „говорить ясно“, „люди, которые говорят ясно“, в отличие от „немцы“ — не могут говорить, немые.

Его мы встречаем в названии племён и современных народов: словени новгородские (Древняя Русь), словаки (Словакия), словенцы (Словения и другие балканские страны), словинцы-кашубы (Польша).

Ранние славяне и кельты

На юге Висло-одерского междуречье древние славяне (Пшеворская археологическая культура) имели первые контакты с мигрирующими на эти территории кельтами.

Кельты к этому времени достигли больших высот в развитии материальной культуры, что нашло отражение в археологической культуре Латен (поселение Ла Тен Швейцария — La Tène). Общество кельтов Европы этого времени можно определить как „героическое“, с культом вождей и героев, дружин и милитаризацией всей жизни, состоявшего из кланов, группировавшихся в племена.

Кельты внесли выдающийся вклад в историю металлургии в Европе: археологами открыты целые кузнечные производственные комплексы.

Они владели технологией сварки, закаливания, внесли большой вклад в производство железных орудий труда, и, конечно же, оружия. Знаменательный факт развития кельтского общества — это процесс урбанизации, кстати, именно с ним археологи связывают новый важнейший момент: с середины II в. до н. э. в кельтских захоронениях не фиксируется воинское снаряжение.

Мы знаем крупные кельтские города Алезия (97 га), Бибракта (135 га) и Герговия (Клермон) (75 га) и другие.

Общество переходит на новую стадию, в условия накопления богатств, когда оружие теряет свою символическую значимость. Именно в этот период одна из волн кельтской миграции достигла в Средней Европе верховье Вислы в II в. до н. э., с этого момента начался время взаимодействия ранних славян и кельтов. С это период начала формироваться Пшеворская археологическая культура.

Пшеворскую археологическую культуру связывают с ранними славянами, хотя на её территории обнаруживаются признаки обитания и кельтов, и германцев. Памятники археологии дают большой материал о развитии материальной культуры, артефакты свидетельствуют о зарождении военного дела у славян на рубеже тысячелетий.

Важным фактором взаимодействия стал процесс влияния кельтов, находящихся на более высоком уровне развития, на духовную культуру славян, которое нашло отражение в культовых сооружениях и обрядах погребения. По крайней мере, то, о чём можно сегодня судить, весьма вероятно. В частности, в постройке в более поздний период языческого храма западных славян в Арконе, на острове Рюген историки находят черты кельтских культовых сооружений. А вот если в захоронениях кельтов центральной Европы оружие исчезает, то на периферии кельтского мира оно сохраняется, что совершенно объяснимо в рамках военной экспансии. И этот же обряд начали использовать славяне.

Участие кельтов в формировании Пшеворской культуры привело к первому большому разделение в истории славян: на южных (средняя Европа) и северных (Повислье). Движение кельтов в средней Европе, вполне вероятно, сопровождавшиеся военной экспансией в район Вислы, вынудила часть местных племён начать перемещение в регион Днепра. Они идут из зоны Вислы и Волыни в зону верхнего Днестра и особенно в Среднее Поднепровье. Это перемещение, в свою очередь, вызвало отток обитавших здесь балтских племён (Зарубинская археологическая культура) на север и восток.

Хотя некоторые археологи связывают Зарубинскую культуру со славянами.

Именно в этот период западные соседи древних славян начинают называть их „венеты“. И здесь тоже наблюдается кельтский след.

Одна из гипотез исходит из того, что этноним „венеты“ был самоназванием кельтских племён, которые обитали в Повислье, но при столкновении с германцами в начале нашей эры, они отступили на земли северо-востока и юго-востока современной Польши, где покорили протославян и дали им своё название: „венеды“ или „венеты“.

Другие авторы считают, что это было название неславянского племени, которое откочевало на юг, а этим именем соседи стали называть оставшихся здесь предков славян.

Вооружение славян в ранний период

Тацит, как мы видим, сообщил нам немного, но эти сведения бесценны, так как речь идёт прежде всего о славянах как оседлом народе, который живёт не как сарматы в повозках, а строит дома, что подтверждают археологические данные, а также о том, что их вооружение схоже с западными соседями.

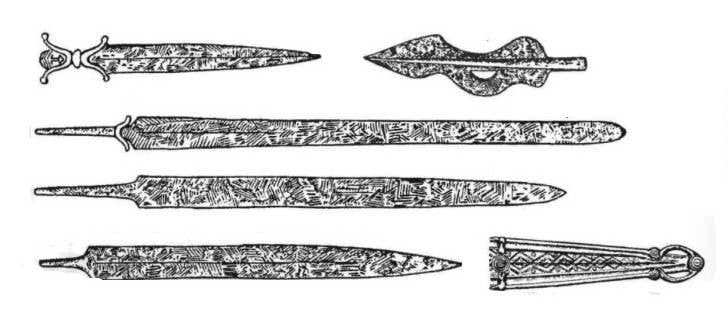

У славян, как и у большинства племён, обитавших в лесостепной зоне и вступивших на путь исторического развития, основным видом вооружения были копья, которые, естественно, своим происхождением обязаны острозаточенным палкам. Учитывая ранние контакты с кельтами, общество которых стояло на более высокой стадии материального развития, влияние в вооружении здесь очевидно. Оно даже отразилось в погребальном обряде, когда оружие или любые колющие и режущие орудия подвергались порче. Так поступали кельты при погребении мужчин-воинов.

Диодор Сицилийский, (80-20 гг. до н. э.) писал:

В период ранних контактов с кельтами славяне активно используют кельтские длинные и узкие наконечники копий с хорошо выделенным ребром.

Позднее, в раннеримский период, у славянских копий были наконечники с коротким листовым лезвием, а в позднеримскую эпоху — с коротким ромбовидным или листовидным наконечником, с ребром, заходящим на часть втулки.

Очень рано, что необычно для лесостепной зоны, славяне стали использовать шпоры, атрибут амуниции, которого не имели в это время ираноговорящие степные всадники Восточной Европы. В могильниках Пшеворской культуры обнаруживаются не только наконечники копий, но и шпоры. Таким образом, предки славян начали достаточно рано использовать коней в боевом деле. Возможно, это было лишь средство доставки воина, как это случалось у многих других лесных народов, например, позднее, скандинавов. Но наличие шпор, которые имели четырехгранный или цилиндрический шип, говорит скорее всего о необходимости управления конем и скорее всего при конной атаке.

Славянское оружие. Пшеворская археологическая культура. Источник: Седов В. В. Славяне. Древнерусская народность. М., 2005 г.

Тацит писал о том, что славяне использовали щит, из археологических находок мы знаем, что умбоны у этих щитов были конические с длинным шипом или с цилиндрической шейкой, завершающейся пустотелым шипом. Каких размеров или параметров были щиты, можно лишь предполагать, возможно, они были такие же, как у соседних народов. Вероятно, они изготовлялись из подручного материала — дерева, возможно, обтягивались для надежности кожей, к ним крепился умбон. Рукоятка щита крепилась клепками насквозь. В умбонах легко просматривается влияния не только кельтов, но и древних германцев, и через них воздействие римлян в плане материальной культуры распространялось на весь варварский мир Европы.

Славяне, как можно предположить, еще не достигли той стадии обработки металла, когда бы оно обеспечивало массовое изготовление орудий труда или высокотехнологичного оружия. Они крайне редко, но пользовались мечами и саксами.

Мечи, конечно, были оружием невероятно дорогим, а наличие в вооружении ранних славян сакса опять говорит нам о германском влиянии. Это широкий однолезвийный палаш с технологией производства такой же, как и у меча.

До нас дошли несколько образцов дорогих ножен или их оковок. Они свидетельствуют о высоком статусе их владельцев. Особый интерес представляют обкладки ножен от меча из могильника Гринев (укр. Гринів), село в Пустомытовском районе Львовской области Украины (Верхнее Поднестровье).

Ажурная ковка ножен. Бронза. Могильник Гринева. Верховье Днепра. Украина. Источник: Петрухин В. Я. Дохристианские древности: по археологическим данным VI — Х века. М., 2004

Лицевая сторона украшена ажурной литой бронзовой накладкой с изображением разных сцен: медведь с добычей, грифон, две фигуры, возможно, герой и богиня, и, наконец, всадник с небольшим щитом и копьём. Такое украшение оружия связанно с кельтским, а возможно, и с римским влиянием, и было распространено в средней Европе в последние века до н. э.

По археологическим источникам мы не можем говорить о том, что протославяне использовали луки и стрелы на войне или их стрелы были без металлических наконечников. Наконечники стрел почти не встречаются в захоронениях этой эпохи. Соседние германские и кельтские народы слабо использовали это оружие, а влияние кочевых культур ощущалось только на юго-восточной границе расселения ранних славян.

Источники и литература:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книги IV–VII. пер. с древнегреч., вступ. статья и комментарии О. П. Цыбенко. СПб., 2005.

Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. СПб., 1993.

ПВЛ. Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Лихачёва Д. С. СПб., 1996.

Подосинов А. В., Скржинская М. В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. М., 2011.

Археология: Учебник / Под редакцией академика РАН В. Л. Янина. М., 2006.

Бабичев А. С. Комментарий //Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. С-Пб., 1993.

Мартынов В. В. Прарадiзма славян. Лiнгвiстычная верыфiкацыя. Мэнск. 1998.

Нидерле Л. Славянские древности, М., 2013.

Седов В. В. Славяне. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 2005 г.

Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. Л., 1982.

Шахматов А. А. К вопросу о финско-кельтских финско-славянских отношениях. Ч.1-2// Известия Императорской АН. Серия 6. Общественные науки. 1911. Ч.1. № 9. С707-724, Ч.2. № 10.

Rosen-Przerworska J. Spadek po Celtach. Wroclaw; Warszawa; Krakὸw; Gdansk. 1979.

Читайте также: