Противостояние москвы и новгорода кратко

Обновлено: 28.06.2024

История противостояния Москвы и Новгорода занимает особое место в истории нашей страны. Эти два княжества соперничали между собой за право обладания политическим, экономическим и религиозным превосходством на Руси на протяжении столетий. Москва отстаивала право контролировать все княжества, а Новгород пытался сохранить свой уникальный республиканский дух. Московскими князьями в течение XIV–XV веков предпринималось несколько попыток присоединить Новгородское княжество, но ни одна из них не увенчалась успехом. Но начавшееся в конце весны 1471 года очередное противостояние принесло Москве долгожданный успех, хотя за это ей пришлось дорого заплатить.

Начиная с марта 1471 года Иван III начал готовиться к походу. В связи с особыми климатическими условиями местности вокруг Новгорода было необходимо выбрать правильную стратегию, а главное — время наступления.

Для этого был созван церковно-служилый собор, на котором было принято решение организовать поход в начале лета.

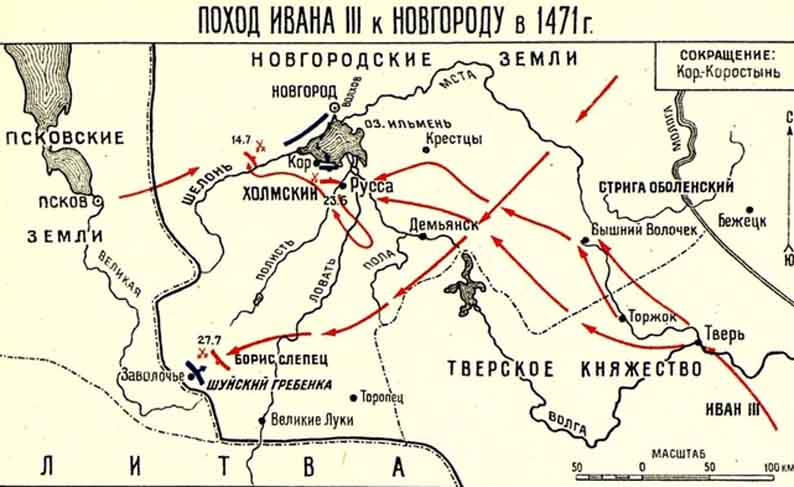

Кроме того, Ивану III было важно заручиться поддержкой в лице союзнических княжеств и войск. На соборе решили привлечь к походу вятчан, устюжан, псковичей, тверского князя. В качестве стратегического направления нападения были выбраны западное, южное и восточное, чтобы окружить Новгород, отрезать его от всех отступных маршрутов, которые вели в Литву. Также был разработан более четкий план действий, согласно которому к Новгороду должны были подойти с запада и востока два сильных отряда, а с юга наносился главный удар под командованием самого Ивана III. Стоит отметить, что факт созыва церковно-служилого собора был новым явлением в политической практике средневековой Руси. В поход отправлялся не просто старший из русских князей, а глава всей Русской земли. Это в очередной раз подчеркивает особенность и значимость предстоящего похода.

Походный дневник

Об этом походе нам известно не так много. Основными источниками выступают три летописи, в которых информация о военной кампании 1471 года фрагментарна и местами не совпадает. Основу составляет московская великокняжеская летопись, которая содержит в себе походный дневник князя.

Предполагается, что Иван III вел его во время похода, записывая туда различные детали, даты и впечатления.

Но при включении дневника в состав летописи его содержание было подвержено значительным корректировкам и сокращениям, что затрудняет его прочтение сегодня. Помимо этого, мы располагаем некоторыми свидетельствами, изложенными в Новгородской и Псковской летописях, которые содержат упоминания о походе 1471 года, но в некоторых местах значительно расходятся с официальной московской версией.

Ивану III необходимо было подготовить войско для наступления. Во главе 10-тысячного отряда встали князья Даниил Холмский, Федор Давыдович Пестрый-Стародубский, а также князь Оболенский-Стрига.

Все были опытными воеводами, участвовали в военных кампаниях ранее и представляли серьезную угрозу для новгородского ополчения.

Но более значительную часть московского войска составляли примкнувшие к ним союзники: тверские, псковские и дмитровские войска. Тверское княжество на протяжении долгого времени было соперником Москвы, но факт союза в походе против Новгорода свидетельствует о признании Тверью руководящей роли Москвы. Со стороны Твери были князья Юрий и Иван Никитич Жито, которые предоставили Москве внушительное войско.

Еще одним важнейшим союзником Москвы был Псков. Его политическое положение на протяжении долгого времени было особенным. Признавая над собой власть великого князя московского, Псков сохранял значительную долю самостоятельности в своих внешнеполитических акциях, сам распоряжался своим ополчением и неохотно втягивался в войну с Новгородом. Более того, долгое время существовал союз между Псковом и Новгородом, но после событий 1460 года, когда Псков встал на сторону Москвы во время сражений на ливонском рубеже, ситуация изменилась. Таким образом, кампания 1471 года отличается масштабом втянутых в нее союзнических войск, которые раньше были врагами Москвы.

Новгородское ополчение

Новгород также активно готовился к бою. Боярство собирало всех боеспособных горожан и заставляло их идти на войну. Численность новгородского войска во много раз превышала московское и доходила до 40 тыс., но его боеспособность была намного ниже из-за непопулярности войны среди новгородского населения.

Стратегия Новгорода заключалась в разобщении московского войска и его уничтожении по частям.

При всей важности овладения городом Демоном, для будущей стратегии ведения военной кампании он не имел никакого смысла. И это понимал прекрасно Иван III, в отличие от своих воевод. Этот эпизод, в частности директива князя от 9 июля, во многом предопределил дальнейшую судьбу кампании и привел к битве на реке Шелони. Иван III четко определил главное и второстепенное при организации передвижения своих войск и захвата городов. Увод войск с новгородского направления ослаблял бы угрозу, нависшую над городом, и развязывал новгородцам руки для дальнейших активных действий. Овладение Демоном рассматривалось как второстепенная задача, для решения которой выделялись небольшие силы тверского удельного князя. Главным было соединиться с псковскими войсками и дать бой новгородцам, место для которого было выбрано на левом берегу реки Шелони, между ее устьем и городом Сольцы.

Впрочем, нам известно сегодня больше о тех разногласиях, которые присутствовали в текстах летописей, чем о самой битве. Одним из ярких расхождений является упоминание в новгородской летописи татарского отряда, который якобы помог московскому войску победить новгородцев. По данным официальной великокняжеской летописи, татар в войсках князя Холмского и Федора Давидовича не было — они шли во втором эшелоне с князем Иваном Стригой Оболенским. В бою на Шелони татары участвовать не могли. Другие расхождения касаются в основном деталей последствия боя, например отступления москвичей за реку после победы, что видится невообразимым. Но все три текста летописей сходятся в полном разгроме новгородских войск Москвой, что свидетельствует о важнейшей стратегической победе Московского княжества в противостоянии с Новгородом. Он не был окончательно присоединен, но после этой кампании вслед за подписанием Коростынского мирного договора 11 августа 1471 года, положившего конец этой войне, статус Новгорода сильно изменился. Город стал неотъемлемой частью Русской земли. В этом была большая заслуга Ивана III и его военного таланта.

Политический путь Новгорода действительно серьезно расходился с путем, по которому шло становление Северо-Восточной Руси.

Господин Великий Новгород

Противостояние Москвы и Новгорода

Среди всех присоединённых Москвой русских земель, у Новгорода было особое значение не только в связи с богатством и могуществом, но и с наличием опасной для великих князей политической альтернативы. Она заключалась в традициях вечевого правления и явного всевластии боярства, ориентированного, в значительной своей части, в сторону главного конкурента Руси – Великого княжества Литовского. Москва не могла себе позволить терпеть независимость Новгорода, который рано или поздно стал бы частью Польши, значительно усилив её, а также центром притяжения мятежных элит, чего особенно опасались московские правители. В конечном счёте, эффективное государственное устройство самодержавной Москвы, позволило ей победить Новгород, а со временем и Речь Посполитую. Новгород был готов отстаивать свою независимость, даже ценой потери русской идентичности, но не планировал объединять Русь и в этом отношении не мог быть конструктивной альтернативой Москве.

Моско́вско-новгоро́дские войны — ряд военных конфликтов между Великим княжеством Московским и Новгородской республикой, происходивших в период с 1456 по 1478 годы (с перерывами) и оканчивавшихся поражениями новгородцев. В итоге третьего похода москвичей на Новгород территория Новгородской республики была полностью присоединена к Московскому княжеству.

Московско-новгородские войны:

- Первая Московско-новгородская война (1456)

- Вторая Московско-новгородская война (1471)

- Третья Московско-новгородская война (1477—1478)

Содержание

Поход 1456 года и Яжелбицкий мир

Корни конфликта уходили в феодальную войну 1425—1453 годов между двумя ветвями потомков Дмитрия Донского. Основной его частью было противостояние Василия Темного и Дмитрия Шемяки. После поражения Шемяки в борьбе за великое княжение он был принят в Новгороде. В 1449 году Василий Тёмный заключил мирный договор с польским королём и великим князем Литовским Казимиром IV, по которому обе стороны обязывались не принимать у себя внутриполитических противников другой стороны, а Литва отказывалась от претензий на Новгород [1] . В 1453 году Василий через своих людей организовал отравление Шемяки в Новгороде.

Главное и решающее сражение войны произошло у города Руса. Московские войска практически без сопротивления взяли город. Новгородцы попытались отбить Русу и, несмотря на первоначальный успех, потерпели жестокое поражение и бежали. После этого московское войско осаждает крепость Демян, и берёт городки Молвотицы и Стерж [2] . Спустя некоторое время к Василию Темному прибыло посольство во главе с новгородским архиепископом. Новгород заплатил Москве большую контрибуцию — около 15 тыс. рублей, но остался независимым.

Ситуация в Новгороде после Яжелбицкого мира

Несмотря на наличие в Новгороде такого демократического института, как вече, отнюдь не все новгородцы были за независимость своей земли и хотели воевать против Москвы. Права обычных, не самых богатых горожан не соблюдались, а такой слой населения, как смерды, на вече и не могли присутствовать. Разрыв между богатыми и бедными увеличивался, и это не добавляло обычным новгородцам желания воевать, причем, фактически, за бояр, а не за себя.

В 1460 году великий князь Василий Васильевич отправился с посольством в Новгород для переговоров с правительством Новгорода. Но на вече новгородцы открыто выступили против князя и даже попытались его убить. Таким образом, вспыхнул новый конфликт. Его сумел разрешить архиепископ Иона, устрашив новгородцев возможностью нападения на Новгород татар с москвичами. Однако в 1463 году Новгород не помог Пскову отбиться от очередных отрядов ливонских рыцарей. Лишь московская рать сумела отбить нападение ливонцев. Более того, Новгород занял враждебную позицию по отношению к Пскову. Но вновь, умелая политика московского князя Ивана III позволила урегулировать и этот конфликт. Новая волна недовольства прокатилась в Новгороде в 1470 году.

Поход 1471 года

В ноябре 1470 года в ответ на просьбу новгородского посла прибыть в Москву архиепископу новгородскому князь Иван III позволил себе неосторожное высказывание в адрес Новгорода, и это взбудоражило бояр, которые заявили о разрыве с Москвой. Переговоры между двумя сторонами ни к чему не привели, и весной 1471 года великим князем и его советниками было принято решение о немедленном начале похода. Это был огромный риск: весна была холодной, и снег мог помешать продвижению войск. Но медлить было нельзя — и Литовское княжество, и Золотая Орда уже были готовы помочь Новгороду.

Первые дни войны прошли практически без боев: москвичи захватывали города один за другим. В конце июня были захвачены Волок Ламский и Торжок. 14 июля произошла Шелонская битва, в которой 40-тысячное войско Новгорода было разбито наголову 12-тысячной ратью Москвы и Пскова. Исход битвы предопределил удар московской конницы. Неорганизованная рать новгородцев не смогла ничего противопоставить москвичам. Спустя две недели, 27 июля произошла битва на реке Шиленге, в которой московская рать после упорного боя сумела победить жителей Двинской земли. Тогда же начались мирные переговоры в Коростыни. Новгородцы заплатили около 15 тыс. рублей и де-факто признали зависимость от Москвы. Но все-таки формальная независимость от Москвы была сохранена. Операция 1471 года прошла более чем успешно. Новгородцы же еще раз доказали, что кроме бояр, никто против Москвы в Новгороде выступать не хочет. Судьба Новгорода была предопределена. Но окончательная точка была поставлена на семь лет позже.

Поход 1478 года

Весной 1477 года в Москву прибыло очередное новгородское посольство. Как оказалось, оно было послано в Москву вовсе не вечем, а влиятельными новгородскими боярами, которые хотели побыстрее признать зависимость Новгорода от Москвы и, тем самым, сохранить свои богатства и вотчины. На вече эта новость подняла бурю. Нескольких промосковских бояр убили, и к власти вновь пришла пролитовская партия. Но долго она не продержалась.

15 января 1478 года князь и московские чиновники в сопровождении рати вошли без боя в город. Но никаких казней, в отличие от похода 1471 года, не последовало. Некоторые боярские семьи были сосланы в Москву.

В Новгородской Земле были поставлены четыре наместника, к ним теперь переходило право вести суды и управлять уделом. Вече перестало существовать, ликвидировалась боярская власть и власть архиепископ. В борьбе боярской и княжеской властей выиграла и выжила княжеская. Новгородская республика пала.

Новгород после присоединения

Сельское хозяйство, промышленность, торговля в Великом Новгороде продолжали осуществляться теперь уже под властью Москвы. Эта власть Москвы, однако, оказалась шаткой. Уже не в первый раз вольный дух новгородцев стал снова напоминать о себе. Бояре, сумевшие сохранить свои вотчины и свободу, не смирились с покровительством Москвы и в 1483 году вновь захватили власть в городе. Но на этот раз войны с антимосковской оппозицией в Новгороде не произошло.

В 1484 году великий князь выселил из Новгорода бояр, выступавших за союз с Литвой (так в Москве появляется название Лубянка по новгородской Лубянице) и ликвидировал боярство как класс, сделав оставшихся бояр помещиками, то есть служилыми людьми князя. Новгород окончательно перестал пытаться бороться с Москвой за свою независимость.

До XV века владения Новгорода росли и расширялись. Кроме того, осваивались северо-восточные территории, богатые пушным зверем и солью. На республику не могло не оказываться давление со стороны Московского княжества. К середине XV века оно настолько усилилось, что в республике сформировалась группа бояр во главе с Марфой Борецкой, которая выступала за союз с Великим княжеством Литовским.

Когда умер новгородский архиепископ Иона, в Новгород прибыл ставленник князя литовского и короля польского Казимира IV — князь Михаил Олелькович. Нужно было утверждать нового архиепископа, однако кандидата на поставление в сан новгородцы отправили не московскому митрополиту Филиппу I, а к митрополиту киевскому Григорию Болгарину. Все это вызвало возмущение не только при московском княжеском дворе, но даже и среди новгородских бояр, которые выступали за союз с Москвой.

Московское войско двинулось на Новгород через Тверь, Торжок и Вышний Волочек. Ставку разместили в Яжелбицах, а основные силы, около 10 тысяч человек, двинулись в обход Ильменского озера на город Русу. Захватив город и крепость Демян войска остановились в Коростыни, дожидаться соединения с союзными войсками. В первом же бою у Коростыни новгородцы потерпели поражение. 20 июня главные силы московского князя двинулись из столицы навстречу союзникам через Тверь, где к ним примкнули еще войска.

Московские войска ждали соединения с псковскими отрядами. Чтобы предотвратить это, основные силы новгородцев — около 40 тысяч человек — двинулись вверх по реке Шелони навстречу псковитянам.

Но московский воевода Даниил Холмский догадался об этом маневре и увел свой конный отряд из Коростыни к деревне Мусцы. Под прикрытием высокого правого берега его воины внезапно атаковали ополченцев 14 июля. Силы новгородцев почти в 10 раз превышали силы Холмского, но победу все же одержали московские и псковские воины. Узнав о победе в сражении, Иван III прибыл из ставки в Русу, где по его личному приказу были казнены шесть знатных ополченцев, возглавивших заговор против Москвы, в том числе и Борецкий.

Поражение при Шелони сделало неизбежным конец Новгородской республики и ее независимости. По окончании войны был заключен Коростынский мир между Иваном III и Великим Новгородом, а бояре присягнули на верность Москве.

14.11.2021 14.11.2021 Admin Войны и битвы Золотая Орда, Литовское княжество, Марфа Посадница, Московское княжество, Новгород

Московско-новгородские войны — серия военных конфликтов между Великим княжеством Московским и Новгородской республикой, происходивших с 1456 по 1478 год (с перерывами). Третий поход москвичей на Новгород привел к полному присоединению новгородской территории к Москве.

Истоки конфликта

Когда Русь стала Крещеной, то Новгород вновь возвысился став православной столицей и снова опережал Киев. Несгибаемых новгородцев (1169 г.) пытался поставить на место владимирский князь Андрей Боголюбский, но потерпел сокрушительное поражение. Во времена татаро-монгольского нашествия (1238 г.) горожане снова блеснули своим величием и остановили Орду. Впоследствии Александр Невский возложил обязанности уплаты дани Новгородом Орде, но это был приказ, а не в связи с захватом города. Усилиями новгородского духовенства на территории земли русской было сохранено православие, когда Европа пыталась пошатнуть устоявшуюся религию. Величие Новгорода является неотъемлемой частью истории Руси.

Московско-Новгородская война (1456 г.)

Потомки Дмитрия Донского развязали междоусобную войну, которая повлекла подчинение Новгорода Москве. Два брата Василий Темный и Дмитрий Шемяка сошлись в схватке, оспаривая права на княжеский престол в Москве. В ходе одного из поражений Шемяки его приняли в Новгороде вместе с семьей, там же он и скончался (1453 г.), а его семью и наследников приютило литовское княжество. Василий Темный воспользовался шансом свести счеты с опостылевшим своей непокорностью Новгородом и объявил горожан изменниками. В это же время князь начал подготавливать военный поход на стены города. К нему присоединились ордынские войска.

О походе великого князя Василия Василиевича на Великий Новгород ратию. Лицевой летописный свод.

Яжелбицкий мир

- Новгороду удалось сохранить свою внутреннюю политику,

- город обязан не давать убежище врагам Великого Князя,

- лишение принятия собственных законов в обход Великого князя,

- запрещено вести внешнюю политику, без разрешения Москвы

- выше новгородского суда стал Московский князь (вотчина)

- документальная новгородская печать с городской княжеской сменилась на великокняжескую;

У московского и новгородского княжества по какой-то причине договоры разнятся, вероятно, в связи этим обстоятельством он соблюдался по-разному. Оба документа в настоящее время находятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Московско-Новгородская война (1471 г.)

Противостояние Новгорода с Москвой не утихало, как только московский князь остыл и перестал усиленно контролировать город, разгорелся новый конфликт. Новгородцы решили не делить богатую казну с московским правителем и подстегнули всех бояр на союз с литовским княжеством. По договоренностям Новгорода и Литовского княжества в город прибыл Михаил Олелькович, он был призван горожанами для управления городом. Москва приняла эти действия, как начало военного похода. Эта война была на руку великому князю, он забил набат и созвал общерусский крестовый поход на Новгород. Целью было собрать войско со всех верных ему уделов и заодно посмотреть на тех, кто действительно ему верен.

В ходе следующих событий произошла Шелонская битва и новгородцы были разгромлены. На воде новгородцы также потерпели неудачу, войска Василия Шуйского нанесли сокрушительное поражение. По окончанию войны был подписан Коростынский мирный договор (1471 г.). Князь заставил убрать с прилегающих Новгороду территорий все оборонительные сооружения, приказал выплатить дань и разорвать все договоренности с литовским правителем.

Московско-Новгородская война (1477—1478 г.)

Поход Ивана 3 на Новгород в 1477 году

Без согласованного единого мнения новгородские бояре отправились в Москву признавать права Ивана III на великокняжеский стол, но это были настроенные на присоединение Новгорода к Москве бояре. По возвращению домой на собравшемся вече они поплатились за свою дерзость. Начался мятеж, о нем быстро узнал великий князь и направил войска на Новгород. Мятежный город был под правлением Марфы Посадницы, она вдова новгородского посадника убитого в ходе войны, происходившей семью годами ранее.

Марфа требовала присоединения Новгорода к Литовскому княжеству, мнения бояр разделились, но подошедшему к городу великому князю ворота не открыли. Внутри Новгорода начался голод, и было принято решение заключить с князем мир. Князь на мир пошел, но ликвидировал всю власть в Новгороде.

Не дружественные бояре были отправлены в московские владения, их земли перешли московскому князю. Самым сильным ударом для новгородцев стала конфискация вечевого колокола, он был доставлен в Москву. Вместе с этим Новгород окончательно лишился статуса независимости.

Читайте также: