Военная экспедиция генерала м д скобелева кратко

Обновлено: 28.06.2024

Михаил Скобелев родился 29 сентября 1843 года в Петропавловской крепости города Санкт-Петербург. До шести лет воспитывался дедом и другом семьи, ключарем Петропавловского собора Григорием Добротворским. Затем - гувернером-немцем, с которым у мальчика отношения не сложились. Потом отправлен в Париж, в пансионат к французу Дезидерию Жирарде. С 1858 по 1860 год готовился к поступлению в Санкт-Петербургский государственный университет под общим наблюдением академика Никитенко. В 1861 году успешно сдал экзамены и принят своекоштным студентом по математическому разряду, но проучился совсем недолго, поскольку университет временно закрыли из-за студенческих беспорядков.

Скобелев 22 ноября 1861 года поступил на военную службу в Кавалергардский полк. После сдачи экзамена 8 сентября 1862 года произведен в портупей-юнкеры, а 31 марта 1863 года в корнеты. В феврале 1864 года сопровождал в качестве ординарца генерал-адъютанта графа Баранова, командированного в Варшаву для обнародования Манифеста об освобождении крестьян и о наделении их землей.

Осенью 1866 года Скобелев поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Через два года по окончании курса академии стал тринадцатым из двадцати шести офицеров причисленных к Генеральному штабу.

Ввиду ходатайства командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-адъютанта фон Кауфмана I-го, Михаил Дмитриевич произведен в штабс-ротмистры и в ноябре 1868 года назначен в Туркестанский округ. На место службы, в Ташкент, прибыл в начале 1869 года и сначала состоял в штабе округа. Изучал местные способы ведения боя, также производил разведки и участвовал в мелких делах на бухарской границе, причем выказал личную храбрость.

В конце 1870 года Михаил Скобелев командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией, а в марте 1871 года отправлен в Красноводский отряд, в котором командовал кавалерией и получил важное задание произвести с отрядом должен разведку путей на Хиву. В результате представил подробное описание маршрута и отходящих от колодцев дорог. Однако самовольно просмотрел план предстоящей операции против Хивы, за что отправлен в одиннадцатимесячный отпуск и отчислен в полк.

Скобелев участвовал в Хивинском походе 1873 года. Туркестанский генерал-губернатор Кауфман, помня о неудачах прежних походов русских войск на Хиву, тщательно организовал военную экспедицию. На ханство, окруженное безводными пустынями, наступало четыре русских отряда с четырех сторон. Наиболее трудный маршрут пролегал от Красноводска и с полуострова Мангышлак, в котором находился Михаил Дмитриевич. Туркестанские войска усилены опытными кавказскими войсками, участвовавшими в войне против имама Шамиля, и дополнительным числом казачьих войск.

В Хивинском походе подполковник не раз проявлял личное мужество. За воинскую доблесть при проведении рекогносцировки у селения Имды-Кудук награжден орденом Святого Георгия IV степени. Столица ханства - древний город Хива - 29 мая 1873 года сдалась русским войскам почти без боя после непродолжительного артиллерийского обстрела, которым руководил Скобелев.

Зиму Михаил Скобелев провел в южной Франции, находясь в отпуске. Там узнал о междоусобной войне в Испании, пробрался в расположение карлистов и стал очевидцем нескольких сражений. После возвращения, 22 февраля произведен в полковники, а 17 апреля назначен флигель-адъютантом с зачислением в свиту Его Императорского Величества. В сентябре командирован в Пермскую губернию для участия во введении в действие приказа о воинской повинности.

В апреле 1875 года Михаил Дмитриевич вернулся в Ташкент и назначен начальником военной части русского посольства, отправляемого в Кашгар. Посольство направилось через Коканд, правитель которого Худояр-хан находился под русским влиянием. Однако последний своей жестокостью и корыстолюбием вызвал против себя восстание и низложен в июле, после чего бежал в русские пределы, в город Ходжент. За ним двинулось и русское посольство, прикрываемое Скобелевым с казаками. Благодаря его твердости и осторожности, эта команда, не пуская в ход оружия, без потерь довела хана до Ходжента.

В январе-феврале 1876 года русские отряды под командованием генерала в боях под Андижаном и Асаке нанесли поражение мятежным кокандцам, которыми руководил Автобачи. В Асаке разгромлен пятнадцатитысячный отряд повстанцев. После этого Автобачи сдался царским властям, и те разрешили ему поселиться в России и взять с собой одно из трех его семейств.

Одержанные победы привели к тому, что в том же году Кокандское ханство прекратило свое существование, а на его месте образовалась Ферганская область, вошедшая в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Генерал Скобелев назначен военным губернатором и командующим войсками Ферганской области. Став главой области, нашел общий язык с покоренными племенами. В качестве начальника области, особенно боролся против казнокрадства, это создало ему множество врагов. В Санкт-Петербург посыпались доносы на него с тяжкими обвинениями и 17 марта 1877 года отстранен от должности.

Между тем на Балканском полуострове происходила освободительная война славян против турок. В 1877 году Скобелев отправился в действующую армию, чтобы принять личное участие в Русско-турецкой войне. Первое время лишь состоял при главной квартире и участвовал в мелких операциях на добровольных началах. Затем его назначили лишь начальником штаба сводной казачьей дивизии, которой командовал его отец - Дмитрий Иванович Скобелев.

Михаил Скобелев участвовал в форсировании Дуная под огнем турок у Зимнича ранним утром 27 июня. Когда русские войска ступили на болгарскую землю, генерал-майор назначен начальником штаба и фактическим командиром Сводной казачьей дивизии. Принимал участие во взятии города Белы и Шипкинского перевала. В июле генерал командовал Кавказской казачьей бригадой во время неудачного второго штурма и блокады сильной турецкой крепости Плевна, которую защищало первоначально тридцатитысячное войско Осман-паши.

Кровавая плевенская эпопея затянулась на долгих пять месяцев и вынудила русскую Дунайскую армию приостановить наступление на юг Болгарии. В ходе второго штурма вражеской крепости генерал Скобелев атаковал вражеские укрепления с юга силами Кавказской казачьей бригады, пехотного батальона и трех батарей. Своими действиями спас от разгрома отряд генерала Шаховского, который попал под сильный удар контратакующих турок.

В августе Михаил Дмитриевич получил назначение командиром отдельного отряда русских войск, отличившегося при взятии города Ловеч, в котором турки учинили резню местных жителей. В городе укрепился султанский генерал Рифат-паша, имевший восемь тысяч солдат. Русские войска взяли Ловеч штурмом, овладев укреплениями на горе Червен-Бряг. Остатки турецкого гарнизона с трудом спаслись от преследования Кавказской казачьей бригады. Русская армия тогда потеряла около полутора тысяч воинов.

Во время третьего штурма Плевны, где находилась лучшая султанская армия, Скобелев командовал левофланговым отрядом. Его пехотинцы выбили турок с вершин Зеленых гор и закрепились там. Когда под сильным неприятельским перекрестным огнем цепи атакующих залегли, генерал верхом на белом коне с обнаженной шашкой вновь поднял их в атаку. Редуты Каванлык и Иса-Ага взяты штыковой атакой, и оборона крепости оказалась прорванной.

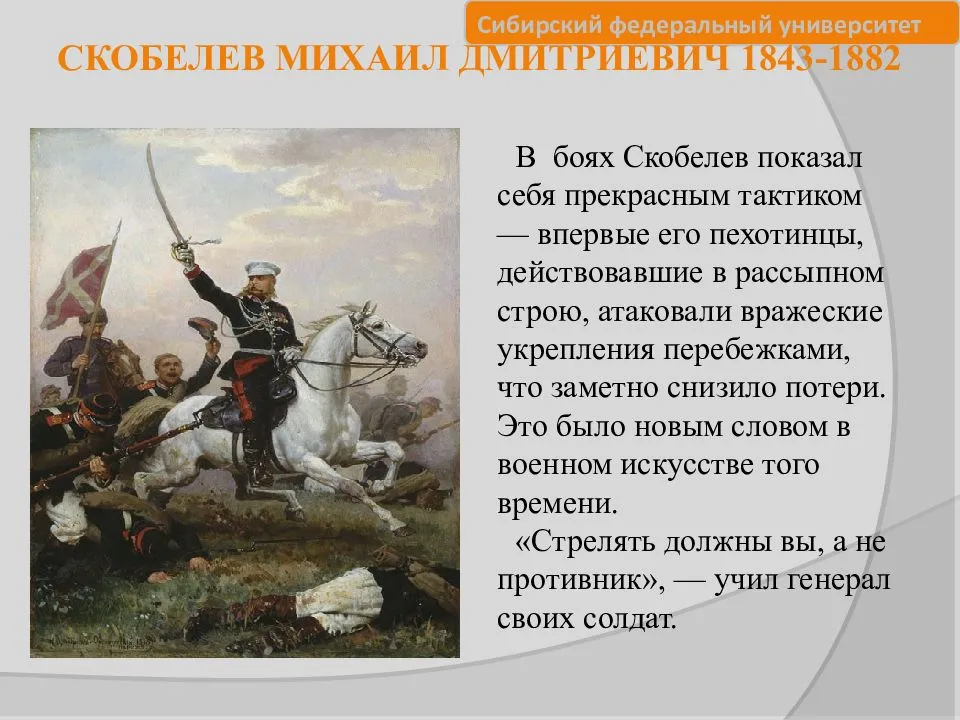

Осман-паша провел четыре атаки, чтобы вернуть себе эти редуты, но безуспешно. Поскольку на всех других участках штурмующие русские и румынские войска успеха не имели, генерал, к тому же лишенный артиллерийской поддержки, приказал своим батальонам отойти на гребень Зеленых гор. В этих боях Скобелев показал себя прекрасным тактиком - впервые его пехотинцы, действовавшие в рассыпном строю, атаковали вражеские укрепления перебежками, что заметно снизило потери. Это стало новым словом в военном искусстве того времени.

В сентябре 1877 года Михаил Дмитриевич Скобелев после неудачного третьего штурма Плевны возведен в генерал-лейтенанты и получил в командование 16-ю пехотную дивизию. С этого времени за ним закрепилось прозвище Белого генерала.

Скобелевская дивизия до последних дней участвовала в блокаде Плевны. Именно ему удалось добыть сведения о последних приготовлениях Осман-паши к прорыву из блокированной крепости. Однако атака в ночь на 28 ноября не удалась, и султанский полководец потерял около шести тысяч человек. После этого гарнизон Плевны капитулировал. Генерал-лейтенант Скобелев назначен комендантом Плевны.

Когда русское командование обсуждало план дальнейшего ведения войны с Турцией, Скобелев высказался за переход через Балканские горы и наступление на столицу Турции город Стамбул. Его отряд совершил переход в зимних условиях через Балканы по Иметлийскому перевалу. Особенно отличился в Шипко-Шейновском сражении, где его 16-я пехотная дивизия сыграла решающую роль. Против Шипкинского перевала стояла вторая по боевым качествам армия Османской империи под командованием Вессель-паши численностью 35 тысяч человек при 108 орудиях. Ее главные силы располагались в укрепленном лагере Шейново.

Русские атаковали армию Вессель-паши силами около 45 тысяч человек при 83 орудиях. Атака производилась тремя колоннами под командованием генерал-лейтенантов Радецкого, Святополка-Мирского и Скобелева. Именно колонне генерала выпала честь штурмовать основные укрепления неприятельского лагеря, русские пехотинцы овладели несколькими редутами, батареями и линиями окопов. Особенно отличились Углицкий и Владимирский пехотные полки и стрелковая бригада.

Сражение для скобелевцев началось в 10 часов утра под сильным артиллерийским и ружейным огнем турок. Около трех часов дня Вессель-паша, в ответ на предложение о капитуляции, справившись о чине Скобелева, приказал выкинуть белый флаг. Узнав об этом, сложили оружие и те султанские войска, которые располагались в горах выше Шейново. Победа в Шипко-Шейновском сражении принесла славу русской армии. Теперь путь через Балканы в Южную Болгарию оказался открыт.

Стратегическое значение Шипко-Шейновской победы было очень большим. В турецкой обороне в Балканских горах образовалась широкая брешь, через которую открывался прямой и удобный путь к столице Османской империи, которая к тому же лишилась в Шейново одной из лучших своих армий. Теперь две оставшиеся у нее армии Сулеймана-паши и Восточно-Дунайская, блокированная русским Рущукским отрядом, оказались надежно изолированы друг от друга.

С учетом этой обстановки русское командование приняло решение немедленно наступать на город Адрианополь, находившийся на ближних подступах к Стамбулу. Наступление вновь велось отдельными отрядами. Скобелеву вверен авангард центрального отряда с правом вести самостоятельные боевые действия. Наступление началось 3 января 1878 года. За один день пехотинцы и конница прошли, спускаясь с гор, более 85 километров. Внезапным ударом русские захватили город Адрианополь, крепостной гарнизон его капитулировал. Отряд генерала вступил в город под звуки военного оркестра.

В феврале войска Михаила Скобелева заняли Сан-Стефано, стоявший на ближних подступах к Стамбулу, всего в двенадцати километрах от него, и вышли на прямую к турецкой столице дорогу. Генерал временно назначен командующим 4-м армейским корпусом, расквартированным в окрестностях Адрианополя. В этом месте 3 марта 1878 года подписан Сан-Стефанский мирный договор. Русская армия по условиям договора на два года осталась на болгарской земле. В январе 1879 года генерал назначен ее главнокомандующим. В награду за победу на этой войне получил придворный чин генерал-адъютанта.

Из Болгарии Скобелев возвратился на родину в ореоле славы как общепризнанный национальный герой. Его назначили командующим армейским корпусом со штабом в городе Минске, а его фамилия навечно занесена в списки 44-го пехотного Казанского полка. В 1879 году представлял Россию на германских военных маневрах. По возвращении в Санкт-Петербург написал для Главного штаба подробнейший отчет о состоянии германской армии, в которой безошибочно усматривал будущего противника России.

В начале 1880 года генерал-лейтенант Скобелев назначен руководителем 2-й Ахалтекинской экспедиции на юге Средней Азии. Речь шла о присоединении к России Ахалтекинского оазиса, где проживало самое крупное туркменское племя текинцев, не желавшее признавать власть белого царя над собой и способное выставить до двадцати пяти тысяч воинов ополчения, преимущественно конного. Текинцы имели сильную крепость Геок-Тепе в сорока пяти километрах северо-западнее столицы Ашхабада.

Первая Ахалтекинская экспедиция, плохо подготовленная, закончилась неудачей. Скобелев же самым обстоятельным образом подготовил свои войска к многотрудному походу через песчаную пустыню к крепости Геок-Тепе. В Чикишляре и Красноводске устроены тыловые базы Экспедиционному отряду придали осадную артиллерию. Перевозки войск и грузов осуществлялись по Каспийскому морю. Опираясь на тыловые базы, экспедиционные войска за пять месяцев перехода под Геок-Тепе заняли все укрепления текинцев.

Текинцы производили вылазки, преимущественно ночью, и наносили немалый урон, захватив даже однажды знамя и два орудия. Михаил Скобелев сам сделал вылазку, прошел весь путь, проверил все колодцы, дороги и после этого вернулся назад к своим войскам. Затем начался штурм. Штурм крепости произведен 12 января 1881 года. После взрыва мины восточная стена упала и образовала удободоступный обвал. Пыль еще не улеглась, когда колонна Куропаткина поднялась в атаку. Подполковнику Гайдарову удалось овладеть западной стеной. Войска теснили неприятеля, который, однако, оказывал отчаянное сопротивление. После долгого боя текинцы бросились в бегство через северные проходы, за исключением части, которая осталась в крепости и, сражаясь, погибла. Вслед за крепостью присоединены к России Ашхабад и Ахалтекинский оазис, а затем и другие районы Туркмении.

За успешно проведенную Ахалтекинскую экспедицию Михаил Дмитриевич Скобелев 14 января 1882 года удостоился звания генерала от инфантерии и ордена Святого Георгия II степени. В апреле выехал из Красноводска в Минск. Там продолжил заниматься подготовкой войск.

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев скоропостижно скончался 7 июля 1882 года в возрасте тридцати восьми лет. Похоронен в своем родовом имении в селе Заборово Рязанской области. Позднее останки генерала и его родителей перенесены в Спасский храм этого же села.

Памятники

До Октябрьской социалистической революции на территории Российской империи было установлено не менее шести памятников генералу М. Д. Скобелеву, но ни один из них не сохранился до нашего времени

Варшава. Бронзовый бюст на высоком постаменте. Открыт 12 июня 1912 года на плацу возле полковой церкви Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В начале 1920-х годов памятник был демонтирован поляками.

Москва. Наиболее монументальный конный памятник генералу был заложен 5 июня 1911 года и открыт 24 июня 1912 года. Бронзовая фигура генерала и фигуры солдат были отлиты по модели скульптора П. А. Самонова. Памятник стоял на Тверской площади (переименованной в Скобелевскую), напротив дома генерал-губернатора. В 1918 году был демонтирован большевиками, его место занял монумент советской конституции. В 1954 году на Тверской площади был открыт конный памятник Юрию Долгорукому.

В 2005 году рассматривалось предложение о сооружении памятника генералу Скобелеву в Ильинском сквере в Москве.

9 декабря 2014 года в Москве около здания Академии Генерального штаба был торжественно открыт новый памятник, созданный по инициативе Российского военно-исторического общества. Памятник состоит из четырехметровой бронзовой конной статуи генерала Скобелева на гранитном постаменте. Автор памятника народный художник России Александр Рукавишников.

Рязань. Памятник был заложен в 1993 году и открыт в 1995 году, в честь празднования 900-летия города. Имя Скобелева связано с рязанской землей. Здесь он навещал свои имения, главным образом село Спасское Рязанской губернии.

В 2008 году Скобелевский комитет планировал установить памятник в Самаре, в 2009 году - у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Бюст в станице Скобелевская Гулькевичского района Краснодарского края.

Именем генерала названы

В год 160-летия Скобелева, 28 сентября 2003 года был открыт мемориальный комплекс. Комплекс включает в себя Спасскую церковь, бронзовый бюст М. Д. Скобелева на площади, названной его именем, музей, посвященный семье Скобелевых и селу Заборово.

Литература

Кино

Дед - Иван Никитич Скобелев (1782-1849), русский генерал от инфантерии и писатель. Комендант Петропавловской крепости

Отец - Дмитрий Иванович Скобелев (1821-1880), русский военный деятель, генерал-лейтенант, командир Собственного Его Императорского Величества конвоя, заведующий Ротой дворцовых гренадер

Мать - Ольга Николаевна Скобелева, урожд. Полтавцева (1823-1880), начальница лазаретов во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов

Взятие Махрама (Коканд, 22 августа 1875). Взятие Коканда (29 августа 1875). Взятие Андижана штурмом (1 октября 1875). Подавление восстания в Намангане (1875). Отражение нападения турок на Сельви (3 июля 1877). Взятие Шипкинского перевала (7 июля 1877). Победа при взятии Ловчи (22 августа 1877 года ). Осада Плевны (8 июля — 28 ноября 1877 года). Карательная операция против киргизов (1877). Взятия Геок-Тепе ( туркмены, 12 января 1881 года).

Выдающийся русский полководец

В истории военного искусства немного найдется имен героев, которые выигрывали все сражения, в которых участвовали. Таким полководцем в XVIII веке был великий Суворов. Но следующее столетие дало новое имя полководца, которого современники сравнивали с Суворовым, — Михаила Дмитриевича Скобелева.

Так же как у Суворова, блестящие академические знания военного дела сочетались у него с лихой храбростью на поле боя. Как и Суворова, его обожали солдаты, готовые идти за ним к победам.

Михаил Дмитриевич Скобелев родился в Петербурге, в семье потомственных военных. Его дед - Иван Никитич Скобелев, был ординарцем у Кутузова, вместе с которым участвовал в Бородинском сражении, в сражениях при Малоярославце и Красном. Свою службу он закончил на посту коменданта Петропавловской крепости.

Отец, Дмитрий Иванович, воевал на Кавказе, где за проявленную отвагу удостоился награждения орденами: Святого Георгия 4-й степени. Анны 2-й степени и Владимира 3-й степени, а также личным оружием. Затем служил командиром императорского конвоя.

22 ноября 1861 года Скобелев начал военную службу в лейб-гвардии Кавалергардском полку. Окончил Академию Генерального штаба. Служил на ответственных постах, участвовал в боевых действиях в Закаспийском крае и Туркестане. В одном из сражений Скобелев получил семь ранений и был спасен от гибели казаками. За отвагу, проявленную в войне в Средней Азии. Скобелев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В апреле 1874 года ему присвоили звание флигель-адъютанта с отчислением в императорскую свиту.

В конце августа 1876 года Скобелев возглавил экспедицию за Алтайский хребет, в Южную Киргизию. В течение двух недель отряд Скобелева провел обследование Ферганского Тянь-Шаня. В экспедиции принимали участие не только солдаты и казаки, но и многочисленные специалисты: этнографы, топографы, метеорологи. Итогом экспедиции стало признание за Россией владения Ферганским Тянь-Шанем.

В середине 1870-х годов в Европе назревал очередной восточный кризис, неизбежно ведущий к поной войне России с Турцией за освобождение балканских славян. Зная об этом, Скобелев добился у императора Александра II направления в Дунайскую армию. Он был зачислен в 14-ю дивизию в чине генерал-майора ординарцем командующего, известного военного теоретика, профессора Генерального штаба М.И. Драгомирова. Дивизия Драгомирова была своеобразным первым эшелоном, которому надлежало обеспечить переправу через Дунай всех остальных войск. За операцию переправы через Дунай Скобелев был насажден орденом Святого Станислава 1-й степени.

Русскими войсками, которым предстояло овладеть перевалами и проложить дорогу к Константинополю. командовал генерал И. В. Гурко. Вначале его передовой отряд имел большие успехи и даже освободил от турок древнюю столицу Болгарии Тырново. Но уже к началу июля русские войска столкнулись с сильным сопротивлением турок, укрепившихся на Шипкинском перевале. Идущий на соединение с войсками Гурко отряд генерала Н.И. Святополк-Мирного начал тяжелые фронтальные атаки перевала, но так и не смог продвинуться далее и запросил подкреплений. По личному указанию главнокомандующего Дунайской армией великого князя Николая Николаевича Скобелев лично возглавил атаку перевала. В течение нескольких часов 7 июля противник был выбит с Шипкинского перевала.

В 1882 году генерал Скобелев умер в Москве. Несколько дней и ночей Москва прощались со Скобелевым в церкви у Красных ворот. Множество венков, присланных из самых отдаленных мест России, было возложено на гробницу героя. Спустя некоторое время в местах, где проходил жизненный путь генерала, стали открываться музеи и монументы 25 июня 1912 года на Тверской — ставшей Скобелевской — площади состоялось торжественное открытие памятника. На торжества прибыли делегации из Средней Азии и Болгарии. из многочисленных воинских соединений. Почетное место в торжествах было отведено ветеранам скобелесвских походов.

В январе 1880 года Скобелев назначается командующим военной экспедиции против текинцев.

В Туркмении в ахаль-текинском оазисе обитали 80—90 тысяч текинцев. Это были природные, смелые воины. Все экспедиции против них до 1879 года были неудачны.

По Туркмении могли двигаться только верблюжьи караваны и войска с верблюжьими обозами, полагая не менее одного верблюда на человека.Нужно пройти с войсками по пустыне, лишённой растительности и воды.

Скобелев составил план, который был утверждён и должен быть признан образцовым. Целью его было нанести решительный удар текинцам аль-теке. К цели Скобелев решил идти осторожно и сосредоточить столько запасов, сколько необходимо для проведения дела до конца; по мере накопления всего необходимого подаваться вперёд и, когда всё будет готово, решительным боем покончить с текинцами. Со своей стороны узнав о походе

текинцы решили переселиться в крепость Денгиль-Тепе (Геок-Тепе) и ограничиться отчаянной защитой только этого пункта.

Скобелев приехал в Чекишляр 7 мая и, прежде всего, приказал перебросить часть войск на Кавказ, чтобы уменьшить число ртов и ускорить накопление запасов. Пришлось привезти 2 млн пудов запасов. По одной линии подвоза была построена железная дорога. Было приобретено 16 тысяч верблюдов для перевозки всего необходимого для 11 тысяч человек с 3 тысячами лошадей и 97 орудиями. 10 мая Скобелев занял Бами и начал устраивать в этом месте опорный пункт, для чего в течение 5 месяцев туда было перевезено 800 тысяч пудов разных запасов. В начале июля Скобелев, с 655 чел. при 10 орудиях и 8 ракетных станках, производил разведку, подходил к Денгиль-Тепе и обстреливал эту крепость. Этим он произвёл сильное впечатление на текинцев, а главное поднял дух вверенных ему войск. Скобелев к 20 декабря сосредотачивает 7100 человек (с нестроевыми) в укреплении Самурское (12 вёрст от Денгиль-Теле) и запасов на 8 тысяч человек до начала марта 1881 года. Не ограничившись этим, он посылает в Персию полковника Гродекова, который заготавливает 146 тысяч пудов необходимых запасов на персидской территории, всего в одном переходе от Денгиль-Тепе. Это должно было обеспечить довольством войска после взятия крепости.

15 декабря прибыл в Самурское, вследствие ходатайства Скобелева, из Туркестана отряд полковника Куропаткина с 884 чел. с 900 верблюдами. После чего войска готовятся к штурму.

В крепости Денгиль-Тепе было 45 тысяч человек, из них защитников 20—25 тысяч; они имели 5 тысяч ружей, множество пистолетов, 1 орудие и 2 зембурека. Текинцы производили вылазки, преимущественно ночью и наносили немалый урон, захватив даже однажды знамя и два орудия.

6 января 1881 года в 200 саженях от угла крепости, устроена бреш-батарея, вооружённая 12 орудиями. Скобелев готовился к штурму на 10 января, но, вследствие обвала в минной галерее и порчи вентилятора, отложил на 12 января, обещав минёрам при успехе 3 тысячи рублей и 4 ордена на 30 человек. К полуночи 10—11-го минная галерея подошла под ров в 2 саженях ниже горизонта, а в ночь на 12-е произведена забивка минных камор. К 12 января Скобелев сосредоточил 4788 пехотинцев, 1043 кавалеристов, 1068 артиллеристов всего 6899 человек при 58 пушках, 5 картечницах и 16 мортирах. Перед штурмом должен был произойти взрыв мины с целью обрушения части стены. Согласно диспозиции для штурма назначались три колонны:

а) полковника Куропаткина (11 ½ рот, 1 команда, 6 орудий, 2 ракетных станка и один гелиографный станок) должна овладеть обвалом от взрыва мины, прочно на нём утвердиться и укрепиться в юго-восточном углу крепости; б) полковника Козелкова (8 ½ рот, 2 команды, 3 орудия, 2 ракетных станка и 1 гелиографный) должна овладеть брешью и войти в связь с первой колонной; в) подполковника Гайдарова (4 ½ роты, 2 команды, 1 ½ сотни, 4 орудия, 5 ракетных станка и 1 гелиографный, производящий демонстративную атаку) должна деятельно содействовать двум первым, для чего овладеть Мельничною калою и ближайшими рентраншаментами, действовать усиленным ружейным и артиллерийским огнём по внутреннему пространству крепости.

Штурм был произведён 12 января 1881 года. В 11 часов 20 минут дня был произведён взрыв мины. Восточная стена упала и образовала удободоступный обвал. Пыль ещё не улеглась, когда колонна Куропаткина поднялась в атаку. Подполковнику Гайдарову удалось овладеть западной стеной. Войска теснили неприятеля, который однако оказывал отчаянное сопротивление. После долгого боя текинцы бросились в бегство через северные проходы, за исключением части, которая осталась в крепости и, сражаясь, погибла. Скобелев преследовал отступающего врага на протяжении 15 вёрст. Русские потери за всю осаду со штурмом доходили до 1104 человека, а во время штурма составили 398 человек (в том числе 34 офицера). Внутри крепости были взяты: до 5 тысяч женщин и детей, 500 персиян рабов и добыча, оценённая в 6 млн рублей.

Вскоре после взятия Геок-Тепе были высланы Скобелевым отряды под начальством полковника Куропаткина; один из них занял Асхабад, а другой прошёл более чем на 100 вёрст на север, обезоруживая население, возвращая его в оазисы и распространяя воззвание с целью скорейшего умиротворения края. И вскоре в Закаспийских владениях Российской империи установилось мирное положение.

Ахаль-текинская экспедиция 1880—1881 гг. представляет первоклассный образец военного искусства. Центр тяжести операции находился в сфере военно-административных вопросов. Скобелев показал туркменам, на что способны русские войска. В итоге к Российской империи была бескровно присоеденена остальная часть Туркмении с Мервом. 14 января Скобелев был произведён в генералы от инфатерии, а 19 января награждён орденом Св. Георгия 2-й степени. 27 апреля он выехал из Красноводска в Минск. Там он продолжил заниматься подготовкой войск.

Михаил Скобелев – выдающийся русский военачальник, генерал-адъютант. Участвовал в Среднеазиатских завоеваниях Российской империи и Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Остался в истории, как Белый генерал, за то, что во время сражения облачался в белый мундир и появлялся на белом скакуне. Национальный герой болгарского народа.

Героями не рождаются, ими становятся. Эта истина стара, как мир. Однако за всю историю мира есть не так уж много примеров, подтверждающих это утверждение. Одним из немногих таких героев был и Михаил Скобелев, Белый Генерал, как уважительно звали его за белый цвет мундира. Он участвовал во множестве войн, но смерть нашел далеко не на поле брани. Смерть Скобелева стала всенародным горем, она окутана тайной, над разгадкой которой российские историки бьются уже много лет.

Детство и юность

Можно с уверенностью сказать, что судьба Михаила была предрешена задолго до его рождения, так как почти все его предки служили Отечеству верой и правдой. Дед – Иван Скобелев, комендант Петропавловской крепости, где и родился Михаил 17(29) сентября 1843 года. Отец – генерал-лейтенант Дмитрий Скобелев, командующий гренадерским полком при императорском дворе, мама – Ольга Скобелева (Полтавцева). Дед по материнской линии – отставной поручик Николай Полтавцев. Помимо Михаила, в семье воспитывались еще три дочери. Девушки получили хорошее образование, успешно вышли замуж, и посвятили свою жизнь служению на благо родины.

До шести лет мальчика воспитывал дед и друг семьи – ключарь Петропавловского собора Григорий Добротворский. А потом ему наняли специального немца-гувернера, которому не удалось найти подход к активному мальчишке. Миша не хотел заниматься, не учил уроки, и вообще, делал то, что ему вздумается.

Для того, чтобы приучить мальчишку к дисциплине, его отправили в Париж, в пансионат к Дезидерию Жирарде. Мальчик и его наставник сумели настолько сдружиться, что француз приехал с Мишей в Россию, поселился в доме Скобелевых, и на протяжении долгих лет жил там на правах учителя.

Военная карьера Михаила Скобелева стартовала 22 ноября 1861 года, именно в этот день он поступил в Кавалергардский полк. Спустя год, в сентябре 1862-го, он успешно сдал экзамены, и получил звание портупей-юнкера. В марте 1863-го молодого военного произвели в корнеты.

В 1864 году Скобелева направили в штаб в качестве ординарца, и именно там он встретил графа Эдуарда Баранова, которого сопровождал в Варшаву по служебным делам. После этого Михаил попросил перевести его в Гродненский гусарский полк, который воевал с польскими мятежниками. В марте 1864 года он получил заветный перевод. К концу марта вместе с отрядом подполковника Занкисова громил восставших. Принимал непосредственное участие в разгроме отряда Шемиота, и за это получил первую в своей военной биографии награду – орден Святой Анны IV степени, за храбрость. В августе того же года получил воинское звание поручик.

Военная карьера

В ноябре того же, 1868 года, Скобелев получил звание штаб-ротмистра, и направление на прохождение службы в Ташкенте. Там он сумел проявить себя в полной мере – храбрым, отважным и умеющим принимать решения в сложных ситуациях.

Командование по достоинству оценило молодого военного, и поручило ему провести разведывательную операцию в Хивинском ханстве. Михаил возглавил небольшой отряд, и двинулся коротким, но достаточно трудным маршрутом. За успешно проеденную операцию Скобелева произвели в капитаны, и закрепили за Генеральным штабом. Однако деятельная натура Михаила не позволяла ему погрязнуть в бумагах, он по-прежнему рвался в бой.

Весной 1873-го Скобелев напросился участвовать в среднеазиатской экспедиции. По дороге его ранили, и он ненадолго оставил отряд. После краткосрочного лечения Михаил вернулся в свой отряд, и еще успел застать крах государства Хива и полный разгром туркменского войска. За эту операцию Скобелев удостоился нескольких наград.

Вскоре после этого Михаил получил должность флигель-адъютанта при императоре, затем возглавлял русское посольство в городе Кашгаре. После этого стал командиром подразделения кавалеристов, громил Кокандское ханство.

Верная служба отечеству и боевые заслуги Скобелева принесли ему звание генерал-майора. Он занял должность военного губернатора завоеванных земель. Михаилу удалось найти взаимопонимание с местными жителями, хоть он не давал им спуску, правил по справедливости, строго. Высшие власти не понимали таких отношений Скобелева с простолюдинами.

По итогу Скобелева сняли с поста губернатора, и отправили воевать с турками. Непосредственным начальником Михаила стал его собственный отец, под руководством которого он осуществлял мелкие вылазки и операции, принесшие немало пользы для России.

Особенную отвагу отряд под руководством Михаила проявил в походе на Константинополь, и в освобождении болгарского народа от власти османских захватчиков. Десятки вооруженных формирований неприятеля капитулировали, Скобелев получил в подарок шпагу, инкрустированную бриллиантами. Его уважали и любили не только в отряде, Скобелев пользовался авторитетом у многих людей.

Начальству не нравилось то, какой любовью и уважением пользуется Скобелев, правящие лица постоянно выражали ему свое недоверие. Только по прошествии некоторого времени Михаил Дмитриевич получил должность генерал-адъютанта при императоре, и это стало новой вехой в его биографии.

Прошло не так много времени, и Михаил уже командовал корпусом новобранцев. Он передавал молодым солдатам весь свой опыт, все то, что пригодилось бы им для службы в самых разных родах войск. Скобелева часто отправляли за границу с важными правительственными поручениями, он изучал стратегию противника, его тактику и боевые свойства.

После удачно проведенной операции к России присоединились новые территории, экспедицию считали образцовой. Скобелеву удалось вернуться с триумфом, после чего он снова принялся учить молодых офицеров. Ему присвоили очередной чин – генерала от инфантерии. Теперь Михаил Дмитриевич мог жить и работать так, как ему заблагорассудится.

Читайте также: