Магнитное поле сатурна кратко

Обновлено: 28.06.2024

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Планета Сатурн

Бронников Евгений Русланович

Аннотация

Астрофизики из Британии обнаружили ещё один тип полярного сияния, который также присутствует на Сатурне. Оно представляет собой кольцо, опоясывающее один из полюсов газового гиганта.

По сравнению с полярными сияниями Юпитера, на Сатурне их происхождение не вызвано неравномерностью вращения плазменных слоёв магнитосферы. Многие учёные придерживаются мнения, что возникновение сияний как раз связано с воздействием солнечных ветров. Вид и форма сияний Сатурна время от времени изменяются.

Для нижних слоёв атмосферы Сатурна характерны более высокая температура и давление. Водород здесь переходит в жидкое состояние. Этот переход не происходит резко. На глубине 30 тысяч км водород под давлением приблизительно 3 миллиона атмосфер становится металлическим. Циркуляция токов в таком водороде начинает формировать магнитное поле. В центральной части планеты располагается крупное ядро из металлов, льда и силикатов. Его температура равна 11,7 тысячи °C. При этом энергия, высвобождаемая планетой в космическое пространство, примерно в 2,5 раза превышает энергию, которую Сатурну даёт Солнце. Определённая часть энергии генерируется. Сжимаясь, она начинает преобразовываться в тепло. Но такое явление - не единственный источник энергии газового гиганта. Считается, что часть тепла создаётся на планете из-за процесса конденсации гелия и дальнейшего проникновения его капель (соединений) через менее плотный водородный слой. Результат - переход потенциальной энергии капель гелия в тепловую энергию.

Особенности магнитного поля:

К счастью, у Сатурна имеется магнитное поле. Ведь именно колебания магнитного поля Юпитера предоставляют возможность точно измерить период суточного обращения этой планеты. Наблюдения непосредственно по факту на самом деле не дали бы практически никакой информации, так как увидеть его поверхность очень сложно, что, впрочем, можно сказать и о поверхности Сатурна, то есть чрезвычайно большая облачность тотально мешает увидеть ее, хотя не факт, что она вообще там есть.

Но по сравнению с Юпитером, у которого магнитные полюса достаточно сильно смещены по отношению к географическим, на Сатурне в свою очередь и те и те совпадают, а магнитное поле чуть ли не симметрично по отношению к оси вращения. Пожалуй, самым надежным способом для определения настоящего периода вращения планеты – использовать радиосигналы. Речь идет о том, что магнитное поле по теории Максвелла создает электрическое поле (переменное), а оно снова магнитное. Это есть ничто иное как электромагнитная волна и ее можно обнаружить за счет космического зонда.

Структура магнитного поля Сатурна:

Солнце • Меркурий • Венера • Земля • Марс • Астероиды • Юпитер • Уран • Нептун • Карликовые планеты • Кометы • Пояс Койпера

Сатурн, как и все планеты Солнечной системы, кроме Урана и Венеры, вращается против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса.

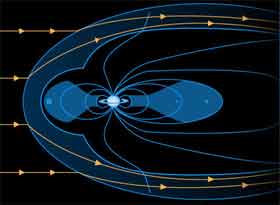

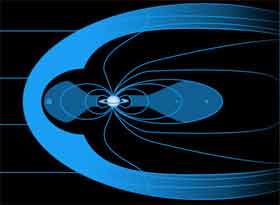

Течения в океане жидкого металлического водорода в глубинах Сатурна приводят к возникновения там больших магнитных сил. Эти силы создают гигантский магнитный пузырь вокруг планеты, названный магнитосферой, которая оказывает сильное влияние на частицы, которые движутся возле планеты.

Подобным же образом магнитное поле нашей Земли создает намного меньшую магнитосферу (по своим размерам), которая защищает нас от космических лучей и от потока заряженных частиц высоких энергий, летящих от Солнца.

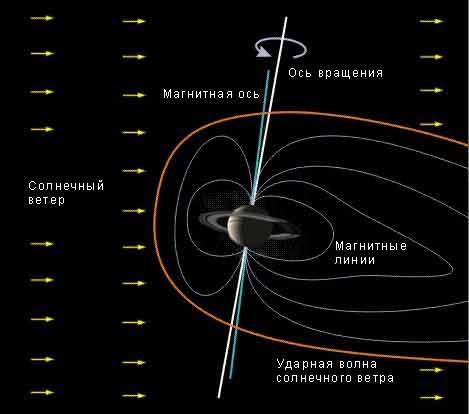

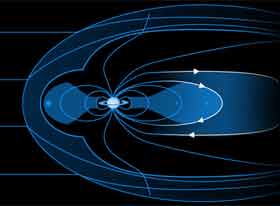

За пределами магнитосферы Сатурна поток из множества частиц, выброшенных Солнцем в результате происходящих на нём бурь, распространяется через Солнечную систему и называется солнечным ветром. Когда он сталкивается с магнитосферой Сатурна, то течёт вокруг неё, как поток воды вокруг скалы. Вне магнитосферы планеты, преобладают магнитные силы Солнца, в то время как внутри защищающей планету магнитосфере, правят магнитные силы Сатурна.

У магнитного поля Сатурна есть северный и южный полюса, как на стержневом магните, и эти область вращаются с планетой. На Юпитере и Земле оси, проходящие через магнитные полюса, немного смещены от осей вращения планет. Это смещение является причиной того, что стрелка компаса указывает на "магнитный северный полюс", а не на истинную точку северного полюса, вокруг которой вращается планета.

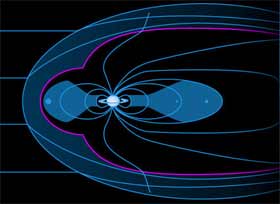

Магнитное поле Сатурна интересно тем, что ось магнитного диполя с точностью до 1° совпадает с осью вращения планеты (на картинке наклон оси увеличен специально), а центр диполя совпадает с центром масс Сатурна с точностью до 0,01 радиуса. Напряженность магнитного поля на экваторе на уровне верхушек облаков составляет 0,2 гаусс (57% от земного).

Одной из важнейших научных задач КА "Cassini" является детальное изучение магнитосферы Сатурна. Неожиданности начались ещё до выхода на орбиту вокруг Сатурна. 27 июня 2004 года КА "Cassini" в первый раз пересёк ударную волну, которую образует солнечный ветер, "налетая" на магнитосферу планеты. Радиоспектрометр RPWS обнаружил её по резкому росту напряженности электрического поля. На этот момент аппарат находился от Сатурна на расстоянии 49,2 его радиусов (около 3 млн. км) — в 1,5 раза дальше, чем "Pioneer-11" и оба "Вояджера" в 1979-1981 гг.

Известно, что ударная волна то удаляется от планеты, то приближается, в зависимости от активности Солнца на данный момент. И за время приближения "Cassini" к планете эта "граница" прошла через него семь раз: четырежды внутрь и трижды наружу.

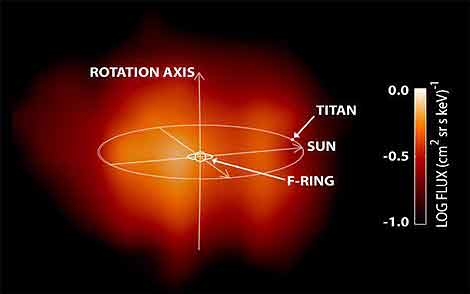

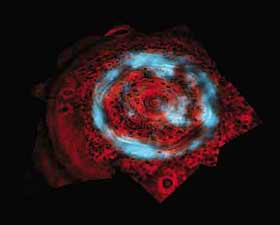

А 21 июня 2004 года картирующий спектрометр MIMI получил первый снимок магнитосферы Сатурна — точнее, уходящих из неё атомов водорода (поэтому на изображении мы видим красный цвет). До этого, шутили ученые, они знакомились с магнитосферой, как слепой со слоном: вот нога, вот хобот, вот хвост. Теперь же "слон" попал в кадр целиком.

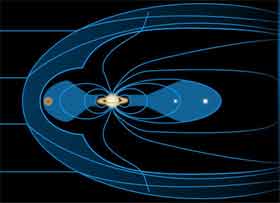

Первый снимок полной магнитосферы Сатурна.

Её границы простираются за пределы орбиты Титана.

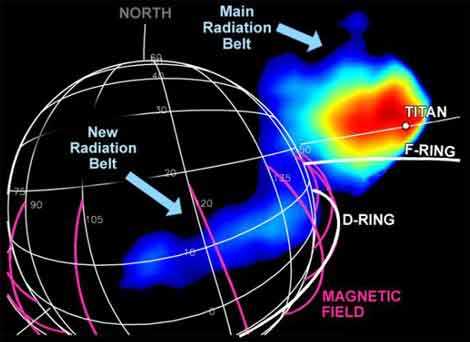

1 июля 2004 года (в день выхода "Cassini" на орбиту) с расстояния в 24 000 км от облаков Сатурна MIMI [инструмент отображения магнитосферы] сделал очень важное открытие: был обнаружен новый радиационный пояс (new radiation belt), простирающийся вокруг планеты над вершинами облаков вплоть до внутреннего края кольца D и имеющий толщину до 6 000 км. Новый пояс намного меньше и намного менее энергичен, чем главные радиационные пояса.

Новый радиационный пояс (new radiation belt) Сатурна. На изображении цвета от синего до красного указывают увеличивающуюся интенсивность радиации. Местоположение спутника Титана на изображении показывает, что эмиссия, связанная с самим Титаном, слишком слаба, чтобы выделиться в интенсивной эмиссии от главного радиационного пояса. Сиреневым цветом обозначены линии магнитного поля, которые пересекают экватор только по внутреннему краю

D-кольца, где расположен новый радиационный пояс.

В радиационных поясах Сатурна есть многочисленные "отверстия", созданные пойманными в магнитную ловушку ионами, которые сталкиваются со спутниками, с материалом колец, и газом. Открытие нового радиационного пояса показало, что он расположен намного ближе к планете, чем ранее известная внутренняя граница магнитосферы, которая, как считалось, находилась на внешнем краю главной кольцевой системы.

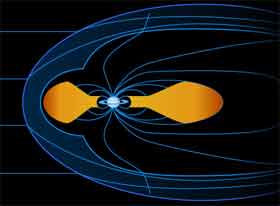

Полярные сияния Сатурна — ещё одно проявление его магнитного поля.

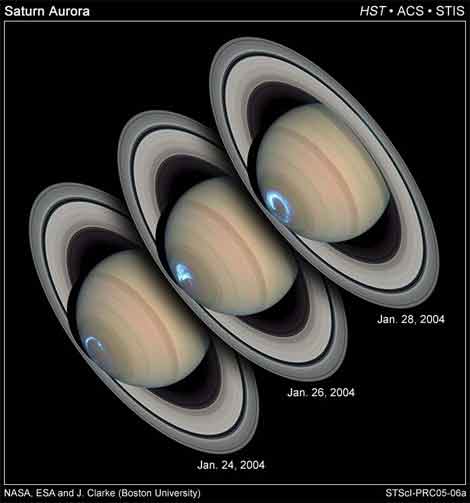

Здесь показана динамика полярного сияния на южном полюсе Сатурна.

Астрономы объединили ультрафиолетовые изображения южной полярной области Сатурна с видимыми изображениями планеты. Ультрафиолетовые изображения были получены 24, 26, и 28 января 2004 года спектрографом высокого разрешения КТХ. Для получения видимых изображений Сатурна астроном Эрих Каркошка (Erich Karkoschka) из Университета Аризоны использовал широкоугольную планетарную камеру телескопа 22 марта 2004 года.

Космический Телескоп им. Хаббла (КТХ) НАСА (NASA's Hubble Space Telescope), рассматривал южную полярную область Сатурна в течение нескольких дней. Это позволило учёным получить ряд замечательных фотографий танцующих полярных сияний в небе планеты.

Снимки показывают, что полярные сияния Сатурна отличается по характеру изо дня в день. По сравнению с Землей, где интенсивность полярных сияний изменяются приблизительно через 10 минут и они могут продлиться в течение нескольких часов, полярные сияния Сатурна всегда кажутся яркими и могут длиться в течение нескольких дней.

Наблюдения, сделанные (КТХ) и КА Cassini, во время его полёта к планете, показали, что полярные сияния Сатурна создаются главным образом давлением солнечного ветра — потоком заряженных частиц от Солнца, а не магнитным полем Солнца.

Сильное свечение полярного сияния 28 января 2004 создано недавно возникшем большим волнением солнечного ветра. Изображение показывает, что, когда полярное сияние Сатурна становится более ярким (и таким образом более сильным), кольцо света, окружающего полюс, сжимается в диаметре.

Обнаруженное полярное сияние появляется как кольцо пылающих газов, окружающих южную полярную область планеты. Полярные сияния начинаются в верхних слоях атмосферы, где поток заряженных частиц сталкиваются с магнитным полем планеты. Столкновения с молекулами газов в атмосфере планеты и производят вспышки в видимом, ультрафиолетовом, и инфракрасном диапазонах ЭМ-волн.

Цвет полярного сияния — синий из-за сильного ультрафиолетового свечения. В действительности же наблюдателю в Сатурне, полярные сияния казалась бы красными из-за присутствия светящегося водорода в его атмосфере. На Земле заряженные частицы, летящие от Солнца, сталкиваются с азотом и кислородом в верхней части атмосферы, создавая полярные сияния, окрашенные главным образом зелеными и синими цветами.

О структуре магнитосферы Сатурна

Солнечный ветер — это поток высокоскоростных заряженных частиц из солнечной короны, состоящий в основном из положительно заряженных ионов водорода и гелия

Каменно-металлическое ядро Сатурна создает вокруг него магнитосферу, которая заставляет заряженные частицы двигаться вокруг Сатурна, его колец и большинства спутников

Плазменная оболочка (plasma sheet) образуется из тонкого слоя заряженных частиц высоких энергий (электронов и ионов), образующихся при взаимодействии солнечного ветра и магнитосферы

Сверхзвуковая ударная волна, которая образуется в солнечном ветре взаимодействующего с внешним слоем магнитосферы Сатурна

Сильно турбулентная область плазмы между головной ударной волной и магнитопаузой (магнитозвуковая волна).

Магнитопауза — граница магнитосферы небесного тела, на которой давление магнитного поля равно давлению окружающей магнитосферу плазмы.

Внешняя граница магнитосферы — здесь она взаимодействует с солнечным ветром.

Длинный вытянутый хвост магнитосферы Сатурна, на стороне, обращенной в сторону от Солнца, состоит из ловушек ионизированных частиц.

А на этом изображение северной полярной области Сатурна показано полярное сияние на фоне основной атмосферы, снятые КА "Cassini" в двух различных длинах волн инфракрасного света. Это совмещённые изображения, полученные визуальным и инфракрасным картографическими спектрометрами.

Частицы больших энергий, врезаясь в верхнюю атмосферу вызывают яркое пылающее кольцо полярного сияния синего цвета. Снимок сделан в инфракрасных лучах длиной 4 мкм (в шесть раз больше длины волны, видимой человеческими глазами). Это пример яркого сияния на северной поляоной шапке Сатурна, которая была невидимой до появления "Cassini". Изображение полярного сияния было получено 10 ноября 2006, с расстояния 1 061 000 км с углом (фазой) 157° между космическим кораблём и центром планеты в районе 52° с.ш.

Ниже полярного сияния лежат облака и туман, которые вырисовывается жарким красным цветом тепловых потоков из Сатурна, ясно видимых в длине волны 5 мкм (это в семь раз больше длин волн, видимых человеческими глазами). Изображение облаков было получено "Cassini" 15 июня 2008, с расстояния 602 000 километров (374 000 миль) в районе 73° с.ш.

"Кассини" 12 декабря 2009 во время 64-го демонстрационного пролёта Титана исследовал взаимодействие магнитного поля крупнейшего спутника и магнитного поля Сатурна

Поскольку орбита Титан проходит через и магнитосферу вокруг Сатурна, то спутник создает след в линиях магнитного поля, исходящих с планеты. Инструменты "Cassini" позволят в данном демонстрационном полете изучать этот след с расстояния приблизительно 5 200 км от спутника, относительно неисследованной области. Другие инструменты станции вели наблюдения за облаками Титана с более близкого расстояния.

При самом близком подходе к Титану "Cassini" находился на расстоянии приблизительно

4 900 км от поверхности спутника.

Титан — своего рода "брат" по отношению к Земле, так как его поверхность покрыта органическим веществами и атмосферой, чей химический состав похож на тот, которым обладала ранняя атмосфера Земли.

Сатурн – это шестая по удаленности от Солнца планета (шестая планета Солнечной системы).

Сатурн относится к газовым гигантам и назван в честь древнеримского бога земледелия.

Сатурн известен людям с древних времен.

Соседями Сатурна являются Юпитер и Уран. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун обитают во внешней области Солнечной системы.

Считается, что в центре газового гиганта находится массивное ядро из твердых и тяжелых материалов (силикатов, металлов) и водяного льда.

Магнитное поле Сатурна создается за счет эффекта динамо при циркуляции металлического водорода во внешнем ядре и является почти дипольным с северным и южным магнитными полюсами.

Сатурн обладает самой выраженной системой планетарных колец в Солнечной системе.

У Сатурна на данный моменты обнаружены 82 естественных спутника.

Орбита Сатурна

Среднее расстояние от Сатурна до Солнца 1430 миллионов километров (9,58 астрономической единицы).

Перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты): 1353,573 миллиона километров (9,048 астрономической единицы).

Афелий (самая далекая от Солнца точка орбиты): 1513,326 миллиона километров (10,116 астрономической единицы).

Средняя скорость движения Сатурна по орбите составляет около 9,69 километра в секунду.

Один оборот вокруг Солнца планета совершает за 29,46 земных лет.

Год на планете составляет 378,09 сатурнианских суток.

Расстояние от Сатурна до Земли варьируется в пределах от 1195 до 1660 миллионов километров.

Направление вращения Сатурна соответствует направлению вращения всех (кроме Венеры и Урана) планет Солнечной системы.

3D-модель Сатурна

Физические характеристики Сатурна

Сатурн – вторая по размеру планета в Солнечной системе.

Средний радиус Сатурна составляет 58 232 ± 6 километров, то есть около 9 радиусов Земли.

Площадь поверхности Сатурна составляет 42,72 миллиарда квадратных километров.

Средняя плотность Сатурна составляет 0,687 грамм на кубический сантиметр.

Ускорение свободного падения на Сатурне равно 10,44 метра на секунду в квадрате (1,067 g).

Масса Сатурна равна 5,6846 х 10 26 килограмм, что составляет около 95 масс Земли.

Атмосфера Сатурна

Двумя основными компонентами атмосферы Сатурна являются водород (около 96%) и гелий (около 3%).

В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура, а водород переходит в жидкое состояние, однако этот переход является постепенным. На глубине 30 000 километров водород становится металлическим, и давление там достигает 3 миллионов атмосфер.

В атмосфере Сатурна иногда появляются устойчивые сверхмощные ураганы.

Во время бурь и штормов на планете наблюдаются мощные разряды молний.

Полярные сияния на Сатурне представляют собой яркие непрерывные кольца овальной формы, окружающие полюса планеты.

Сравнительные размеры Сатурна и Земли

Кольца Сатурна

Диаметр колец оценивается в 250 000 километров, а их толщина не превышает 1 километра.

Ученые условно делят кольцевую систему Сатурна на три основных кольца и четвертое – более тонкое, при этом на самом деле кольца образованы из тысяч колец, чередующихся со щелями.

Система колец состоит главным образом из частичек льда (около 93%), меньшего количества тяжелых элементов и пыли.

Частички, из которых состоят кольца Сатурна, имеют размер от 1 сантиметра до 10 метров.

Кольца расположены под углом около 28 градусов к плоскости эклиптики, поэтому в зависимости от взаимного расположения планет с Земли они выглядят по-разному: и в виде колец, и с ребра.

Исследование Сатурна

Интересные факты о Сатурне

Средняя плотность Сатурна составляет всего 0,687 грамма на кубический сантиметр, что делает его единственной планетой Солнечной системы, чья средняя плотность ниже плотности воды.

За счет горячего ядра, температура которого достигает 11 700 градусов Цельсия, Сатурн излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.

Облака на северном полюсе Сатурна образуют гигантский шестиугольник, и каждая его сторона составляет приблизительно 13 800 километров.

Считается, что Сатурн поглотит свои кольца через 100 миллионов лет.

В 1921 году пронесся слух, что кольца Сатурна исчезли. Это было связано с тем, что в момент наблюдений кольцевая система была обращена к Земле ребром и не могла быть рассмотрена с оборудованием того времени.

Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн, а также Юпитер, Уран и Нептун, классифицируются как газовые гиганты. Сатурн назван в честь римского бога земледелия. Символ Сатурна — серп (Юникод: ♄).

Сатурн обладает заметной системой колец, состоящей главным образом из частичек льда, меньшего количества тяжёлых элементов и пыли. Вокруг планеты обращается 62 известных на данный момент спутника. Титан — самый крупный из них, а также второй по размерам спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера, Ганимеда), который превосходит по своим размерам Меркурий и обладает единственной среди спутников Солнечной системы плотной атмосферой.

Сатурн среди планет Солнечной системы

Сатурн относится к типу газовых планет: он состоит в основном из газов и не имеет твёрдой поверхности. Экваториальный радиус планеты равен 60 300 км, полярный радиус — 54 400 км; из всех планет Солнечной системы Сатурн обладает наибольшим сжатием. Масса планеты в 95,2 раза превышает массу Земли, однако средняя плотность Сатурна составляет всего 0,687 г/см3, что делает его единственной планетой Солнечной системы, чья средняя плотность меньше плотности воды. Поэтому, хотя массы Юпитера и Сатурна различаются более чем в 3 раза, их экваториальный диаметр различается только на 19 %. Плотность остальных газовых гигантов значительно больше (1,27—1,64 г/см3). Ускорение свободного падения на экваторе составляет 10,44 м/с², что сопоставимо со значениями Земли и Нептуна, но намного меньше, чем у Юпитера.

Орбитальные характеристики и вращение

Среднее расстояние между Сатурном и Солнцем составляет 1430 млн км (9,58 а. е.). Двигаясь со средней скоростью 9,69 км/с, Сатурн обращается вокруг Солнца за 10 759 суток (примерно 29,5 года). Расстояние от Сатурна до Земли меняется в пределах от 1195 (8,0 а. е.) до 1660 (11,1 а. е.) млн км, среднее расстояние во время их противостояния около 1280 млн км. Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 2:5. Поскольку эксцентриситет орбиты Сатурна 0,056, то разность расстояния до Солнца в перигелии и афелии составляет 162 млн км.

Дифференциальное вращение атмосферы Сатурна подобно вращению атмосфер Юпитера и Венеры, а также Солнца. Скорость вращения Сатурна переменна не только по широте и глубине, но и во времени. Впервые это обнаружил А. Вилльямс. Анализ переменности периода вращения экваториальной зоны Сатурна за 200 лет показал, что основной вклад в эту переменность вносит полугодовой и годовой циклы.

В марте 2007 года было обнаружено, что вращение диаграммы направленности радиоизлучения Сатурна порождено конвекционными потоками в плазменном диске, которые зависят не только от вращения планеты, но и от других факторов. Было также сообщено, что колебание периода вращения диаграммы направленности связано с активностью гейзера на спутнике Сатурна — Энцеладе. Заряженные частицы водяных паров на орбите планеты приводят к искажению магнитного поля и, как следствие, картины радиоизлучения. Обнаруженная картина породила мнение, что на сегодняшний день вообще не существует корректного метода определения скорости вращения ядра планеты.

Происхождение

Атмосфера и строение

Полярное сияние над северным полюсом Сатурна. Сияния окрашены в голубой цвет, а лежащие внизу облака — в красный. Прямо под сияниями видно обнаруженное ранее шестиугольное облако

Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 96,3 % из водорода (по объёму) и на 3,25 % — из гелия (по сравнению с 10 % в атмосфере Юпитера). Имеются примеси метана, аммиака, фосфина, этана и некоторых других газов. Аммиачные облака в верхней части атмосферы мощнее юпитерианских. Облака нижней части атмосферы состоят из гидросульфида аммония (NH4SH) или воды.

![220px-Saturn_aurora[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/220px-Saturn_aurora1.jpg)

Британские астрономы обнаружили в атмосфере Сатурна новый тип полярного сияния, которое образует кольцо вокруг одного из полюсов планеты

В отличие от Юпитера полярные сияния Сатурна не связаны с неравномерностью вращения плазменного слоя во внешних частях магнитосферы планеты. Предположительно, они возникают из-за магнитного пересоединения под действием солнечного ветра. Форма и вид полярных сияний Сатурна сильно меняются с течением времени. Их расположение и яркость сильно связаны с давлением солнечного ветра: чем оно больше, тем сияния ярче и ближе к полюсу. Среднее значение мощности полярного сияния составляет 50 ГВт в диапазоне 80—170 нм (ультрафиолет) и 150—300 ГВт в диапазоне 3—4 мкм (инфракрасный).

Во время бурь и штормов на Сатурне наблюдаются мощные разряды молнии. Электромагнитная активность Сатурна, вызванная ими колеблется с годами от почти полного отсутствия до очень сильных электрических бурь.

Шестиугольное образование на северном полюсе

![220px-Saturn_hexagonal_north_pole_feature[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/220px-Saturn_hexagonal_north_pole_feature1.jpg)

Гексагональное атмосферное образование на северном полюсе Сатурна

Полного объяснения этого явления пока нет, однако учёным удалось провести эксперимент, который довольно точно смоделировал эту атмосферную структуру. 30-литровый баллон с водой поставили на вращающуюся установку, причём внутри были размещены маленькие кольца, вращающиеся быстрее ёмкости. Чем больше была скорость кольца, тем больше форма вихря, который образовывался при совокупном вращении элементов установки, отличалась от круговой. В этом эксперименте был получен, в том числе, и 6-угольный вихрь.

Внутреннее строение

Внутреннее строение Сатурна

В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура, а водород переходит в жидкое состояние, однако этот переход является постепенным. На глубине около 30 тыс. км водород становится металлическим (давление там достигает около 3 миллионов атмосфер). Циркуляция электрических токов в металлическом водороде создаёт магнитное поле (гораздо менее мощное, чем у Юпитера). В центре планеты находится массивное ядро из твердых и тяжёлых материалов — силикатов, металлов и, предположительно, льда. Его масса составляет приблизительно от 9 до 22 масс Земли. Температура ядра достигает 11 700 °C, а энергия, которую Сатурн излучает в космос, в 2,5 раза больше энергии, которую планета получает от Солнца. Значительная часть этой энергии генерируется за счёт механизма Кельвина — Гельмгольца (когда температура планеты падает, то падает и давление в ней, в результате она сжимается, а потенциальная энергия её вещества переходит в тепло). При этом, однако, было показано, что этот механизм не может являться единственным источником энергии планеты. Предполагается, что дополнительная часть тепла создаётся за счёт конденсации и последующего падения капель гелия через слой водорода (менее плотный, чем капли) вглубь ядра. Результатом является переход потенциальной энергии этих капель в тепловую. По оценкам, область ядра имеет диаметр приблизительно 25 000 км.

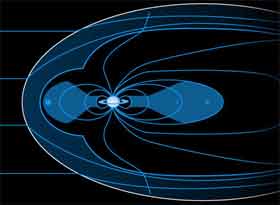

Магнитное поле

![1280px-Plasma_magnet_saturn[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/1280px-Plasma_magnet_saturn1-640x303.jpg)

Структура магнитосферы Сатурна

Взаимодействие между магнитосферой Сатурна и солнечным ветром генерирует яркие овалы полярного сияния вокруг полюсов планеты, наблюдаемые в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном свете.

Магнитное поле Сатурна, так же как и Юпитера, создаётся за счёт эффекта динамо при циркуляции металлического водорода во внешнем ядре. Магнитное поле является почти дипольным, так же как и у Земли, с северным и южным магнитными полюсами. Северный магнитный полюс находится в северном полушарии, а южный — в южном, в отличие от Земли, где расположение географических полюсов противоположно расположению магнитных. Величина магнитного поля на экваторе Сатурна 21 мкTл (0,21 Гс), что соответствует дипольному магнитному моменту примерно в 4,6 × 10 18 Tл·м 3 . Магнитный диполь Сатурна жёстко связан с его осью вращения, поэтому магнитное поле очень асимметрично. Диполь несколько смещён вдоль оси вращения Сатурна к северному полюсу.

Внутреннее магнитное поле Сатурна отклоняет солнечный ветер от поверхности планеты, предотвращая его взаимодействие с атмосферой, и создаёт область, называемую магнитосферой и наполненную плазмой совсем иного вида, чем плазма солнечного ветра. Магнитосфера Сатурна — вторая по величине магнитосфера в Солнечной системе, наибольшая — магнитосфера Юпитера. Как и в магнитосфере Земли, граница между солнечным ветром и магнитосферой называется магнитопаузой. Расстояние от магнитопаузы до центра планеты (по прямой Солнце — Сатурн) варьируется от 16 до 27 R♄ (R♄ = 60 330 км — экваториальный радиус Сатурна). Расстояние зависит от давления солнечного ветра, который зависит от солнечной активности. Среднее расстояние до магнитопаузы составляет 22 R♄. С другой стороны планеты солнечный ветер растягивает магнитное поле Сатурна в длинный магнитный хвост.

Исследования Сатурна

Сатурн — одна из пяти планет Солнечной системы, легко видимых невооружённым глазом с Земли. В максимуме блеск Сатурна превышает первую звёздную величину. Чтобы наблюдать кольца Сатурна, необходим телескоп диаметром не менее 15 мм. При апертуре инструмента в 100 мм видны более тёмная полярная шапка, тёмная полоса у тропика и тень колец на планете. А при 150—200 мм станут различимы четыре-пять полос облаков в атмосфере и неоднородности в них, но их контраст будет заметно меньше, чем у юпитерианских.

![290px-SaturnInBadTelescope[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/290px-SaturnInBadTelescope1.jpg)

Вид Сатурна в современный телескоп (слева) и в телескоп времён Галилея (справа)

В дальнейшем значительных открытий не было до 1789 года, когда У. Гершель открыл ещё два спутника — Мимас и Энцелад. Затем группой британских астрономов был открыт спутник Гиперион, с формой, сильно отличающейся от сферической, находящийся в орбитальном резонансе с Титаном. В 1899 году Уильям Пикеринг открыл Фебу, которая относится к классу нерегулярных спутников и не вращается синхронно с Сатурном как большинство спутников. Период её обращения вокруг планеты — более 500 дней, при этом обращение идёт в обратном направлении. В 1944 году Джерардом Койпером было открыто наличие мощной атмосферы на другом спутнике — Титане. Данное явление для спутника уникально в Солнечной системе.

Исследования с помощью космических аппаратов

![1280px-Saturn_eclipse[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/1280px-Saturn_eclipse1-640x316.jpg)

Затмение Солнца Сатурном 15 сентября 2006. Фото межпланетной станции Кассини с расстояния 2,2 млн км. На фотографии слева, над самым ярким кольцом видна маленькая голубая точка — Земля

![290px-PIA10487_-_Many_Colors,_Many_Moons[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/290px-PIA10487_-_Many_Colors_Many_Moons1.jpg)

Сатурн и его спутники — Титан, Янус, Мимас и Прометей — на фоне колец Сатурна, видимых с ребра и диска планеты-гиганта

Спутники

Крупнейшие спутники — Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан и Япет — были открыты к 1789 году, однако и по сегодняшний день остаются основными объектами исследований. Диаметры этих спутников варьируются в пределе от 397 (Мимас) до 5150 км (Титан), большая полуось орбиты от 186 тыс. км (Мимас) до 3561 тыс. км (Япет). Распределение по массам соответствует распределению по диаметрам. Наибольшим эксцентриситетом орбиты обладает Титан, наименьшим — Диона и Тефия. Все спутники c известными параметрами находятся выше синхронной орбиты, что приводит к их постепенному удалению.

![1024px-Saturn-map[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/1024px-Saturn-map1-640x429.jpg)

Самый крупный из спутников — Титан. Также он является вторым по величине в Солнечной системе в целом, после спутника Юпитера Ганимеда. Титан состоит примерно наполовину из водяного льда и наполовину — из скальных пород. Такой состав схож с некоторыми другими крупными спутниками газовых планет, но Титан сильно отличается от них составом и структурой своей атмосферы, которая преимущественно состоит из азота, также имеется небольшое количество метана и этана, которые образуют облака. Также Титан является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано существование жидкости на поверхности. Возможность возникновения простейших организмов не исключается учёными. Диаметр Титана на 50 % больше, чем у Луны. Также он превосходит размерами планету Меркурий, хотя и уступает ей по массе.

В течение 2006 г. команда учёных под руководством Дэвида Джуитта из Гавайского университета, работающих на японском телескопе Субару на Гавайях, объявляла об открытии 9 спутников Сатурна. Все они относятся к так называемым нерегулярным спутникам, которые отличаются ретроградной орбитой. Период их обращения вокруг планеты составляет от 862 до 1300 дней.

В 2015 году впервые были получены качественные снимки с изображением одного из спутников Тефии с хорошо освещенным гигантским ударным кратером, названным Одиссеем.

Кольца

![290px-Saturn,_Earth_size_comparison[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/290px-Saturn_Earth_size_comparison1.jpg)

Сравнение Сатурна и Земли (Фотомонтаж)

Существует три основных кольца и четвёртое — более тонкое. Все вместе они отражают больше света, чем диск самого Сатурна. Три основных кольца принято обозначать первыми буквами латинского алфавита. Кольцо В — центральное, самое широкое и яркое, оно отделяется от внешнего кольца А щелью Кассини шириной почти 4000 км, в которой находятся тончайшие, почти прозрачные кольца. Внутри кольца А есть тонкая щель, которая называется разделительной полосой Энке. Кольцо С, находящееся ещё ближе к планете, чем В, почти прозрачно.

![1280px-Earth-Moon_system_as_seen_from_Saturn_(PIA17171)[1]](https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/01/1280px-Earth-Moon_system_as_seen_from_Saturn_PIA171711-640x360.jpg)

Снимок Земли, сделанный межпланетной станцией Кассини около Сатурна (19 Июля 2013).

Кольца Сатурна очень тонкие. При диаметре около 250 000 км их толщина не достигает и километра (хотя существуют на поверхности колец и своеобразные горы). Несмотря на внушительный вид, количество вещества, составляющего кольца, крайне незначительно. Если его собрать в один монолит, его диаметр не превысил бы 100 км. На изображениях, полученных зондами, видно, что на самом деле кольца образованы из тысяч колец, чередующихся со щелями; картина напоминает дорожки грампластинок. Частички, из которых состоят кольца, имеют размер от 1 сантиметра до 10 метров. По составу они на 93 % состоят изо льда с незначительными примесями (которые могут включать в себя сополимеры, образующиеся под действием солнечного излучения, и силикаты) и на 7 % из углерода.

Существует гипотеза, согласно которой кольца также могут быть у одного из спутников Сатурна — Реи.

| Год | Раскрытие колец Сатурна (градусы) |

|---|---|

| 1965 | 0 |

| 1972 | 26,73 |

| 1980 | 0 |

| 1987 | -26,73 |

| 1994 | 0 |

| 2002 | 26,73 |

| 2009 | 0 |

| 2016 | -26,73 |

Наблюдать кольца Сатурна удобнее всего, когда их раскрытие максимально. В это время на Сатурне либо зима, либо лето.

Слух в 1921 году

Читайте также: