Эмиссионные туманности это кратко

Обновлено: 26.06.2024

МЕЖЗВЕЗДНАЯ СРЕДА – это вещество, наблюдаемое в пространстве между звездами.

Лишь сравнительно недавно удалось доказать, что звезды существуют не в абсолютной пустоте и что космическое пространство не вполне прозрачно. Тем не менее такие предположения высказывались давно. Еще в середине 19 в. российский астроном В.Струве пытался (правда, без особого успеха) научными методами найти непреложные свидетельства того, что пространство не пустое, и в нем происходит поглощение света далеких звезд.

Наличие поглощающей разреженной среды было убедительно показано менее ста лет назад, в первой половине 20 в., путем сравнения наблюдаемых свойств далеких звездных скоплений на различных расстояниях от нас. Это было сделано независимо американским астрономом Робертом Трюмплером (1896–1956) и советским астрономом Б.А.Воронцовым-Вельяминовым (1904–1994), вернее, так была обнаружена одна из составляющих межзвездной среды – мелкая пыль, из-за которой межзвездная среда оказывается не вполне прозрачной, особенно в направлениях, близких к направлению на Млечный Путь. Присутствие пыли означало, что и видимая яркость, и наблюдаемый цвет далеких звезд искажены, и чтобы узнать их истинные значения, нужен довольно сложный учет поглощения. Пыль, таким образом, была воспринята астрономами как досадная помеха, мешающая исследованию далеких объектов. Но одновременно возник интерес и к изучению пыли как физической среды – ученые стали выяснять, как пылинки возникают и разрушаются, как реагирует пыль на излучение, какую роль играет пыль в образовании звезд.

С развитием радиоастрономии во второй половине 20 в. появилась возможность исследовать межзвездную среду по ее радиоизлучению. В результате целенаправленных поисков было обнаружено излучение атомов нейтрального водорода в межзвездном пространстве на частоте 1420 МГц (что соответствует длине волны 21 см). Излучение на этой частоте (или, как говорят, в радиолинии) предсказал голландский астроном Хендрик ван де Хюлст в 1944 на основании квантовой механики, а обнаружено оно было в 1951 г. после расчета ее ожидаемой интенсивности советским астрофизиком И.С.Шкловским. Шкловский же указал и на возможность наблюдения излучения различных молекул в радиодиапазоне, которое, действительно, было позднее обнаружено. Масса межзвездного газа, состоящего из нейтральных атомов и очень холодного молекулярного газа, оказалось примерно в сто раз большей, чем масса разреженной пыли. Но газ совершенно прозрачен для видимого света, поэтому его нельзя было обнаружить теми же методами, какими была открыта пыль.

Эмиссионные газовые туманности.

Большая часть межзвездной среды не доступна наблюдениям ни в какие оптические телескопы. Наиболее яркое исключение из этого правила – газовые эмиссионные туманности, наблюдавшиеся еще с самыми примитивными оптическими средствами. Самая известная из них – Большая туманность Ориона, которая видна даже невооруженным глазом (при условии очень хорошего зрения) и особенно красива при наблюдении в сильный бинокль или небольшой телескоп.

Известны многие сотни газовых туманностей на различных расстояниях от нас, причем почти все они сосредоточены вблизи полосы Млечного Пути – там, где чаще всего встречаются молодые горячие звезды.

Эмиссионные туманности типа Туманности Ориона – это газ, нагреваемый ультрафиолетовыми звездами. Ту же природу имеют и планетарные туманности, состоящие из газа, сбрасываемого стареющими звездами.

Но наблюдаются и светящиеся газовые туманности несколько иной природы, которые возникают при взрывных процессах в звездах. Прежде всего, это остатки взорвавшихся сверхновых звезд, примером которых может служить Крабовидная туманность в созвездии Тельца. Такие туманности нестационарны, их отличает быстрое расширение.

Внутри газовых остатков сверхновых звезд нет ярких ультрафиолетовых источников. Энергия их свечения – это преобразованная энергия газа, разлетающегося после взрыва звезды, плюс энергия, выделяемая сохранившимся остатком Сверхновой. В случае Крабовидной туманности таким остатком является компактная и быстро вращающаяся нейтронная звезда, непрерывно выбрасывающая в окружающее пространство потоки высокоэнергичных элементарных частиц. Через десятки тысяч лет подобные туманности, расширяясь, постепенно растворяются в межзвездной среде.

Межзвездная пыль.

Присутствует пыль и вне газовых облаков, заполняя (вместе с очень разреженным газом) все пространство между ними. Такая распределенная в пространстве пыль приводит к трудно учитываемому ослаблению света далеких звезд. Свет частично поглощается, а частично – рассеивается мелкими твердыми пылинками. Наиболее сильное ослабление наблюдается в направлениях, близких к направлению на Млечный Путь (на плоскость галактического диска). В этих направлениях, пройдя тысячу световых лет, видимый свет ослабляется примерно на 40 процентов. Если учесть, что протяженность нашей Галактики – десятки тысяч световых лет, то становится ясно, что мы можем исследовать звезды галактического диска лишь в небольшой его части. Чем короче длина волны излучения, тем сильнее поглощается свет, в результате чего далекие звезды кажутся покрасневшими. Поэтому межзвездное пространство прозрачнее всего для длинноволнового инфракрасного излучения. Лишь наиболее плотные газопылевые облака остаются непрозрачными даже для инфракрасного света.

В отличие от эмиссионных туманностей, они имеют непрерывный спектр, как и спектр освещающих их звезд.

Полная масса пыли в Галактике составляет не более 1% от массы межзвездного газа, но и это немало, поскольку эквивалентно массе десятков миллионов таких звезд как Солнце.

Поглощая световую энергию звезд, пыль нагревается до небольшой температуры (обычно – на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля), а излучает поглощенную энергию в форме очень длинноволнового инфракрасного излучения, которое на шкале электромагнитных волн занимает промежуточное положение между оптическим и радио диапазонами (длина волны – десятки и сотни микрометров). Это излучение, принимаемое телескопами, установленными на специализированных космических аппаратах, дает неоценимую информацию о массе пыли и источниках ее нагрева в нашей и других галактиках.

Атомарный, молекулярный и горячий газ.

Межзвездный газ – это, в основном, смесь водорода (около 70%) и гелия (около 28%) с очень небольшой примесью более тяжелых химических элементов. Средняя концентрация частиц газа в межзвездном пространстве чрезвычайно мала и не превышает одной частицы на 1–2 кубических см. В объеме, равном объему земного шара, содержится около 1 кг межзвездного газа, но это только в среднем. Газ очень неоднороден как по плотности, так и по температуре.

Температура основной массы газа не превышает нескольких тысяч градусов – недостаточно высокой для того, чтобы водород или гелий был ионизован. Такой газ называют атомарным, поскольку он состоит из нейтральных атомов. Холодный атомарный газ практически не излучает в оптическом диапазоне, поэтому долгое время о нем почти ничего не было известно.

Самый распространенный атомарный газ – водород (условное обозначение – HI) – наблюдается по радиоизлучению на длине волны около 21 см. Радионаблюдения показали, что газ образует облака неправильной формы с температурой в несколько сотен кельвинов и более разреженную и горячую межоблачную среду. Полная масса атомарного газа в галактике достигает нескольких миллиардов масс Солнца.

В наиболее плотных облаках газ охлаждается, отдельные атомы объединяются в молекулы, и газ становится молекулярным. Самая распространенная молекула – Н2 – не излучает ни в радио, ни в оптическом диапазоне (хотя у этих молекул есть линии поглощения в ультрафиолетовой области), и обнаружить молекулярный водород чрезвычайно трудно. К счастью, вместе с молекулярным водородом возникают десятки других молекул, содержащих более тяжелые элементы – такие как углерод, азот и кислород. По их радиоизлучению на определенных, хорошо известных частотах оценивается масса молекулярного газа. Пыль делает молекулярные облака непрозрачными для света, и именно они видны как темные пятна (прожилки) на более светлом фоне эмиссионных туманностей.

Радиоастрономические наблюдения позволили обнаружить в межзвездном пространстве довольно сложные молекулы: гидроксил OH; пары воды H2O и аммиака NH, формальдегид H2CO, окись углерода CO, метанол (древесный спирт) CH3OH, этиловый (винный) спирт CH3CH2OH и еще десятки других, даже более сложных молекул. Все они найдены в плотных и холодных газопылевых облаках, пыль в которых защищает хрупкие молекулы от разрушающего влияния ультрафиолетового излучения горячих звезд. Вероятно, поверхность холодных пылинок служит как раз тем местом, где образуются сложные молекулы из налипших на пылинку отдельных атомов. Чем плотнее и массивнее облако, тем большее разнообразие молекул в нем обнаруживается.

Молекулярные облака очень разнообразны.

Космические лучи.

Радиотелескопы (см. РАДИОАСТРОНОМИЯ) принимают синхротронное излучение не только от всех областей Млечного Пути, но и от других галактик. Это доказывает наличие там магнитных полей и космических лучей. Синхротронное излучение заметно усилено в спиральных рукавах галактик, где больше плотность межзвездной среды, интенсивнее магнитное поле и чаще происходят взрывы сверхновых – источники космических лучей. Характерной особенностью синхротронного излучения служит его спектр, не похожий на спектр излучения нагретых сред, и сильная поляризация, связанная с направленностью магнитного поля.

Крупномасштабное распределение межзвездной среды.

Толщина слоя межзвездного газа и пыли обычно составляет несколько сотен св. лет, а диаметр – десятки и сотни тысяч св. лет, поэтому такой слой можно считать сравнительно тонким. Объяснение концентрации межзвездной среды в тонкий диск достаточно простое и кроется в свойствах атомов газа (и облаков газа) терять энергию при столкновении друг с другом, которые непрерывно происходят в межзвездном пространстве. Благодаря этому газ скапливается там, где его полная (кинетическая + потенциальная) энергия минимальна – в плоскости звездного диска, притягивающего газ. Именно притяжение звезд не дает газу далеко отойти от плоскости диска.

Но и внутри диска Галактики газ распределен неравномерно. В центре Галактики выделяется молекулярный диск размером несколько сотен св. лет. Дальше от центра плотность газа падает, но быстро возрастает вновь, образуя гигантское газовое кольцо радиусом более 10 тыс. св. лет и шириной в несколько тысяч св. лет. Солнце находится за его пределами. В окрестностях Солнца средние плотности молекулярного и атомарного газа сопоставимы, а на еще больших расстояниях от центра преобладает атомарный газ. Внутри слоя межзвездной среды наибольшая плотность газа и пыли достигается в спиральных рукавах Галактики. Там особенно часто встречаются молекулярные облака и эмиссионные туманности, и рождаются звезды.

Рождение звезд.

Когда астрономы научились измерять возраст звезд и выделять короткоживущие молодые звезды, было выявлено, что образование звезд происходит чаще всего там, где концентрируется межзвездная газопылевая среда – вблизи плоскости нашей Галактики, в ее спиральных ветвях. Ближайшие к нам области звездообразования связаны с комплексом молекулярных облаков в Тельце и Змееносце. Немногим дальше расположен огромный комплекс облаков в Орионе, где наблюдается большое количество недавно родившихся звезд, в том числе массивных и очень горячих, и несколько сравнительно крупных эмиссионных туманностей. Именно ультрафиолетовым излучением горячей звезды нагрета часть одного из облаков, которую мы видим как Большую туманность Ориона. Эмиссионные туманности той же природы, что и Туманность Ориона, всегда служат надежным индикатором тех областей Галактики, где рождаются звезды.

Звезды зарождаются в недрах холодных молекулярных облаков, где из-за сравнительно высокой плотности и очень низкой температуры газа силы тяготения играют очень важную роль и в состоянии вызвать сжатие отдельных уплотнений среды. Они сжимаются под действием сил собственного тяготения и постепенно разогреваются до образования горячих газовых шаров – молодых звезд. Наблюдать развитие этого процесса очень трудно, поскольку он может продолжаться миллионы лет и происходит в мало прозрачной (из-за пыли) среде.

Формирование звезд может происходить не только в крупных молекулярных облаках, но и в сравнительно небольших, но плотных. Их называют глобулами. Они видны на фоне неба как компактные и абсолютно непрозрачные объекты. Типичный размер глобул – от десятых долей до нескольких св. лет, масса – десятки и сотни масс Солнца.

В общих чертах процесс формирования звезд понятен. Пыль во внешних слоях облака задерживает свет звезд, расположенных снаружи, поэтому облако оказывается лишенным внешнего подогрева. В результате внутренняя часть облака сильно охлаждается, давление газа в нем падает, и газ уже не может сопротивляться взаимному притяжению своих частей – происходит сжатие. Быстрее всего сжимаются наиболее плотные части облака, там и образуются звезды. Они возникают всегда группами. Сначала это медленно вращающиеся и медленно сжимающиеся сравнительно холодные газовые шары различной массы, но когда температура в их недрах достигает миллионов градусов, в центре звезд начинаются термоядерные реакции, при которых выделяется большое количество энергии. Упругость горячего газа останавливает сжатие, возникает стационарная звезда, излучающая как большое нагретое тело.

Очень молодые звезды часто окружены пылевой оболочкой – остатками вещества, не успевшими еще упасть на звезду. Эта оболочка не выпускает изнутри звездный свет и полностью преобразует его в инфракрасное излучение. Поэтому самые молодые звезды обычно проявляют себя лишь как инфракрасные источники в недрах газовых облаков. И лишь позднее пространство вокруг молодой звезды расчищается и ее лучи прорываются в межзвездное пространство. Часть вещества, окружавшего формирующуюся звезду, может образовать вокруг нее вращающийся газопылевой диск, в котором со временем возникнут планеты.

Звезды типа Солнца после своего возникновения мало влияют на окружающую межзвездную среду. Но часть рождающихся звезд имеет очень большую массу – в десять и более раз больше, чем у Солнца. Мощное ультрафиолетовое излучение таких звезд и интенсивный звездный ветер сообщают тепловую и кинетическую энергию большим массам окружающего газа. Часть звезд взрывается как сверхновые, выбрасывая с большими скоростями гигантскую массу вещества в межзвездную среду. Поэтому звезды не только образуются из газа, но и во многом определяют его физические свойства. Звезды и газ можно рассматривать как единую систему со сложными внутренними связями. Однако в деталях процесс формирования звезд очень сложен и не до конца еще изучен. Известны физические процессы, которые стимулируют сжатие газа и рождение звезд, как и процессы, которые тормозят его. По этой причине связь между плотностью межзвездной среды в данной области Галактики и интенсивностью звездообразования в ней не однозначна

Анатолий Засов

Каплан С.А., Пикельнер С.Б. Физика межзвездной среды. М., 1979

Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. М., 1984

Спитцер Л. Пространство между звездами. М., 1986

Бочкарев Н.Г. Основы физики межзвездной среды. М., 1992

Сурдин В.Г. Рождение звезд. М., 1997

Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. М., 2001

Туманности вмещают удивительные скопления звезд, пыли и газа, которые часто влияют на их форму. Конечно, понадобится хороший телескоп, чтобы получить качественные снимки. Палитра красок проявляется лишь на длинных экспозициях, демонстрируя водород (розовый), гелий (синий), азот (красный) и кислород (сине-зеленый).

Но туманность может быть и темной. Этот вид открыл Уильям Гершель, представив пылевые и газовые облака, лишенные освещения звезды, и слишком плотные, чтобы пропускать свет.

Типы туманностей

Эмиссионная туманность

Туманность эмиссионных линий и эмиссионная туманность создают собственное свечение. Атомы водорода приходят в активность из-з мощного ультрафиолетового света звезд. Затем водород ионизируется (теряет электрон, излучающий фотон).

Звезды О-типа могут ионизировать газ в радиусе 350 световых лет. Туманность М17 обнаружил де Шезо в 1746 году, а в 1764 году ее заново открыл Шарль Мессье. Она находится в Стрельце и называется также туманностью Лебедя, Омега, Подкова и Лобстер. Невероятно яркая и ее розовое свечение можно заметить без использования техники в низких широтах (видимая величина – 6). Внутри находятся молодые звезды, создающие область HII. За красный цвет отвечает ионизированный водород.

Инфракрасный свет помогает находить огромное количество пыли, намекающее на активное звездообразование. Внутри находится скопление из 30 звезд, затененных туманностью, протирающейся в диметре на 40 световых лет. Общая масса в 800 раз превосходит солнечную.

М17 удалена на 5500 световых лет. Вместе с М16 расположена в одном спиральном рукаве Млечного Пути (Стрельца-Киля).

Наиболее известные эмиссионные туманности

Эмиссионные туманности каталога Мессье

Отражательная туманность

Такой тип туманностей наполнен водородом (наиболее распространенный элемент во Вселенной) и пылью. Она отражает свет, посылая его к звездам, которые содержит. Этот эффект можно проследить на синей туманности Плеяд.

Эмиссионные часто смешиваются с отражательными туманностями. В качестве примера можно привести М42 (Туманность Ориона). Светящийся газ окружает молодые звезды, расположенные на краю гигантского молекулярного облака, отдаленного от нас на 1500 световых лет.

В центре заметны 4 синие звезды, формирующие трапецию и освещающие вещество в пространстве. Атомы поглощают звездный свет и переправляют уже в своем цвете. Радиоастрономические исследования показывают, что туманность Ориона является частью крупного и непрозрачного облака Ориона. Облачное сжатие появилось в трапециевидных звездах и группе протозвездных туманностей, которые находятся за туманностью Ориона. Это ближайшая к нам область формирования звезд.

Наиболее известные отражательные туманности

Темная туманность

Темная туманность – облако, наполненное пылью и холодным газом, не пропускающих видимый свет, из-за чего закрывает видимость на внутренние звезды. Средний диаметр пыли – 1мкм (0.001 мм). Это плотность сигаретного дыма. Мелкие частички собирают небольшое количество молекул.

Наиболее известные темные туманности

Планетарная туманность

Туманность Улитка привлекает к себе астрономов-любителей благодаря ярким цветам и сходством с огромным глазом. Ее нашли в 18 веке и удалена на 650 световых лет (созвездие Водолей).

Наиболее известные планетарные туманности

Планетарные туманности каталога Мессье

Туманности Остаток сверхновой звезды

Остатки сверхновых образуются, когда звезда завершает жизнь в массивном взрыве, известном как сверхновая звезда. Взрыв уносит большое количество вещества звезды в космос. Это облако материи пылает с остатками звезды, которая их породила. Одним из лучших примеров остатка сверхновой звезды является Крабовидная туманность (M1) в созвездии Тельца. Она освещено пульсаром, который был образован сверхновой звездой.

Наиболее известные туманности остатки сверхновых

Список менее известных туманностей:

Формирование туманности

Туманность появляется, когда частички ISM подвергаются гравитационному коллапсу. Из-за обоюдного гравитационного влияния материя сближается и создает участки с большей плотностью. В центре могут формироваться звезды, чье ультрафиолетовое ионизирующее излучение делает так, что окружающий газ приобретает видимость на оптических длинах волн.

Большинство туманностей крупные, а их диаметр достигает сотни световых лет. Они плотнее окружающего пространства, но уступают вакууму, созданному в земной среде. Если бы существовала туманность, похожая на Землю, то ее масса достигала бы пары килограмм.

История наблюдений за туманностями

4 июля 1054 года вспыхнула сверхновая, создавшая Крабовидную туманность (SN 1054). Китайские и арабские астрономы смогли разглядеть ее и зарегистрировать. Были свидетельства, что многие цивилизации замечали все эти объекты, но не оставили после себя записей.

В 17-м веке наблюдения стали еще доступнее благодаря появлению телескопов. Все началось в 1610 году, когда астроном из Франции Никола-Клод Фабри де Пейреск впервые зарегистрировал туманность Ориона. В 1618 году астроном из Швейцарии Иоганн Баптист Цизат также видел ее, после чего в 1659 году подключился Кристиан Гюйгенс.

Космическому телескопу Хаббл удалось максимально глубоко взглянуть на удивительное формирование. Крабовидная туманность взывает интерес у астрономов, потративших много времени на ее изучение. Это наикрупнейший снимок (наивысшее разрешение), созданный благодаря камере Хаббла WFPC2. Для комбинированного изображения использовали 24 отдельных кадра.

К 18 веку количество найденных туманностей начало увеличиваться, и астрономы поняли, что пришло время создавать списки. В 1715 году Эдмунд Галлей опубликовал список из туманностей Мессье 11, Мессье 13, Мессье 22, Мессье 31, Мессье 42 и глобулярного скопления Омега Центавра (NGC 5139).

В 1746 году Жан Филипп де Шезо предоставил 20 туманностей, включая 8 новых. Николя Луи де Лакайль (в 1751-1753 гг.) категорировал 42 туманности, большая часть которых ранее нигде не упоминалась. И уже в 1781 году появляется известный каталог Шарля Мессье (101 объект), куда также вошли галактики и кометы.

С 1864 года Уильям Хаггинс начал разделять туманности, основываясь на их спектрах. 1/3 обладала спектром излучения газа (эмиссионные), а другие демонстрировали непрерывный спектр, согласующийся со звездной массой (планетарные).

Весто Слайфер в 1912 году добавил отражательные туманности, после того, как увидел скопление Плеяд. После дебатов в 1922 году стало понятно, что многие объекты, наблюдаемые ранее, были не туманностями, а далекими спиральными галактиками. Тогда же Эдвин Хаббл объявил, что практически все туманности связаны со звездами, обеспечивающих освещение. С тех пор количество росло, а классификация становилась более четкой.

Получается, что туманность – не только старт для звезды, но и финиш. И во всех звездных системах найдутся туманные облака и массы, ожидающие рождения нового звездного поколения. На нашем сайте вы сможете не только полюбоваться на фото туманностей и изучить весь список, но также рассмотреть их в режиме онлайн с помощью 3D-моделей, где указаны все звезды, туманности, созвездия и скопления как в галактике Млечный Путь, так и за ее пределами.

Туманности - это огромные облака пыли и газов в космическом пространстве, которые служат питательной средой для рождения новых звезд. Некоторые туманности образуются в результате гибели звезды. После завершения жизненного цикла некоторые звезды взрываются в виде сверхновых, выбрасывая в космос огромные облака пыли и газов. Другие туманности образуются, когда межзвездная материя, включая газы и частицы космической пыли, собираются вместе и под действием гравитации образуют скопления, создавая области повышенной плотности.

Гигантская эмиссионная туманность NGC 2014 (справа) и ее маленькая соседка NGC 2020 (слева). NASA, ESA и STScI

реклама

В результате турбулентности в глубинах космических облаков образуются области высокой плотности, называемые "узлами". Когда узлы обладают достаточной массой, газ и пыль могут разрушиться под действием гравитационного притяжения. Когда узел распадается, гравитационное давление заставляет материал в центре нагреваться, создавая протозвезду. Когда ядро протозвезды становится достаточно горячим, чтобы в нем начался термоядерный синтез, рождается звезда.

Однако не весь материал в коллапсирующем облаке становится частью звезды. Оставшаяся пыль может превратиться в планеты или более мелкие объекты, такие как астероиды. Согласно данным сайта Hubblesite, трехмерные компьютерные модели звездообразования показывают, что разрушающиеся газ и пыль обычно распадаются на два или более отдельных сгустка. Исследователи предполагают, что именно поэтому большинство звезд в Млечном Пути расположены парами или группами.

Одна из самых ярких туманностей - туманность Ориона, расположенная от нас на расстоянии около 1 345 световых лет. Это также ближайшая к Земле область звездообразования.

Однако Орион - не самая близкая туманность; считается, что ближе всего к Земле находится туманность Спираль (или Улитка), замеченная Карлом Людвигом Хардингом в начале 1800-х годов. Она находится на расстоянии около 655 световых лет, но состоит из остатков погибшей звезды и не может рождать новые объекты.

Изображение Крабовидной туманности, сделанное телескопом Хаббл. Источник: NASA, ESA, J. Hester и A. Loll/Wikimedia Commons

Как образуется туманность?

И несмотря на то, что космос на первый взгляд кажется пустым, в действительности он содержит изрядное количество частиц газа и пыли, которые называются межзвездной средой ( МЗС). Большая часть этой среды состоит из газа, примерно 75% водорода и около 25% гелия. Межзвездная среда включает в себя как нейтральные атомы и молекулы, так и заряженные частицы, такие как ионы и электроны. Обычно эти частицы сильно разбросаны, их средняя плотность составляет около 1 атома на кубический сантиметр. (Для сравнения, на уровне моря земная атмосфера содержит около 25 x 1018 молекул на кубический сантиметр).

Хотя это очень низкая плотность, общее количество вещества может достигать значительных размеров на огромных межзвездных пространствах. Со временем гравитационное притяжение может привести к тому, что эта материя начнет объединяться в более крупные сгустки. В областях с высокой плотностью давление гравитации может привести к тому, что газообразный материал нагреется настолько, что в нем начнется термоядерный синтез. Когда это произойдет, начнется процесс формирования новых звезд.

Однако гравитационное притяжение - не единственный способ образования туманностей. Когда достаточно большая умирающая звезда взрывается в сверхновую ( это астрономическое событие, означающее окончание жизненного цикла звезды), выброшенный при взрыве материал вместе с другим межзвездным веществом, поднятым ударной волной, может образовать тип туманности, называемый остатком сверхновой. Такие туманности не всегда видны, но из-за взаимодействия с окружающей межзвездной средой они могут излучать мощные рентгеновские и радиоволны. Остаточные туманности в конечном итоге рассеиваются в межзвездной среде, обычно через несколько сотен тысяч лет.

Большая туманность Ориона — эмиссионная и отражательная туманность, а также область звездообразования в созвездии Ориона. Источник: NASA, ESA, J. Hester и A. Loll/Wikimedia Commons

Другой вид туманностей, которые образуются после гибели маломассивной звезды (с массой от одной до восьми солнечных масс), называютсяи туманностями.

Слово "планетарные" немного вводит в заблуждение, поскольку эти туманности не имеют ничего общего с планетами. Скорее, такое название им дал астроном XIX века Уильям Гершель, потому что при наблюдении в телескоп новые объекты напоминали газовых гигантов.

В конце своего жизненного цикла звезда сбрасывает свою внешнюю оболочку. Вещество из внешнего слоя распределяется вокруг умирающей звезды и приводит к образованию планетарной туманности. Излучение, испускаемое расширяющимся ядром звезды, ионизирует обломки и газы, образовавшиеся в результате взрыва. В это время, когда в ядре еще сохраняется тепловая энергия, звезда называется белым карликом. Когда ядро планетарной туманности остывает, она становится черным карликом.

Планетарные туманности, возникающие в результате гибели карликовых звезд (например, туманность Медузы), и туманности остатков сверхновых (например, Крабовидная туманность) не могут дать начало новым звездам, но межзвездные молекулярные облака, такие как туманность Лебедя или туманность Ориона, являются своеобразными звездными яслями. Большинство туманностей огромны, их размер достигает нескольких световых лет, но они имеют очень низкую плотность, например, вес Земли, составляет 5,972 x1024 кг, в то время как туманность размером с Землю весила бы всего пару килограмм.

NGC 6543 - Планетарная туманность Кошачий Глаз. Источник: NASA, ESA, J. Hester и A. Loll/Wikimedia Commons

Типы туманностей

Помимо остатков сверхновых и планетарных туманностей, существует еще три типа туманностей. Большинство из них относятся к категории диффузных туманностей, что означает, что у них нет четко очерченных границ. Диффузные туманности подразделяются на две категории, исходя из их поведения с видимым светом - "эмиссионные туманности" и "отражательные туманности". Помимо них, существуют еще и темные туманности.

Эмиссионные туманности

Эмиссионные туманности состоят из облаков ионизированного газа, излучающего свет в оптическом диапазоне. Они имеют очень разную плотность, а их масса обычно составляет от 100 до 10 000 солнечных масс.

Они могут возникать, когда облако межзвездного газа с высокой долей нейтральных атомов водорода ионизируется горячими звездами О-типа ( сине-белые звезды с температурой поверхности обычно около 25 000-50 000 К). Они испускают большое количество высокоэнергетических фотонов. Эти фотоны разбивают нейтральные атомы водорода на ядра водорода и электроны, которые вновь рекомбинируют, образуя нейтральный водород в возбужденном состоянии. Когда нейтральные атомы водорода возвращаются в состояние с более низкой энергией, они испускают фотоны с длиной волны в красной части спектра, придавая эмиссионным туманностям характерный красный цвет.

Эмиссионные туманности часто называют областями HII, поскольку они состоят в основном из ионизированного водорода (астрономы используют термин HII для обозначения ионизированного водорода, а HI - для нейтрального водорода).

Отражательные туманности

Отражательная туманность "Голова Ведьмы" . Источники: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team/Wikimedia Commons

Такие туманности образуются, когда свет от звезды рассеивается или отражается от соседнего пылевого облака. Самые яркие отражательные туманности освещаются звездами B-типа. Они очень светлые, но их температура обычно ниже 25 000 Кельвинов, что несколько холоднее, чем у звезд О-типа, создающих эмиссионные туманности.

Поскольку размер частиц пыли в облаке схож с длиной волны синего света, то именно он рассеивается в сильнее всего. В результате эти туманности часто имеют голубоватый оттенок.

Темные туманности

Темные туманности содержат очень высокую концентрацию космической пыли, поэтому они поглощают видимый свет и выглядят в пространстве как темное пятно. Они наиболее заметны, когда расположены напротив более яркой области, например, эмиссионной туманности или в регионе с большим количеством звезд. Известные примеры - туманность "Угольный мешок", видимая в южном полушарии, и туманность "Конская голова".

Туманность Конская Голова — тёмная туманность в созвездии Ориона. Источники: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team/Wikimedia Commons

Темные туманности очень холодные, их средняя температура составляет от 10 до 100 градусов Кельвина. Такие низкие температуры способствуют образованию водорода, поэтому они обычно являются областями активного звездообразования.

Гигантские молекулярные облака – это самые большие туманности, они содержат более миллиона солнечных масс вещества и имеют размеры более 650 световых лет. Самые маленькие туманностей, (глобулы Бока), имеют размеры менее 3 световых лет, и иметь массу не более 2 000 солнечных масс.

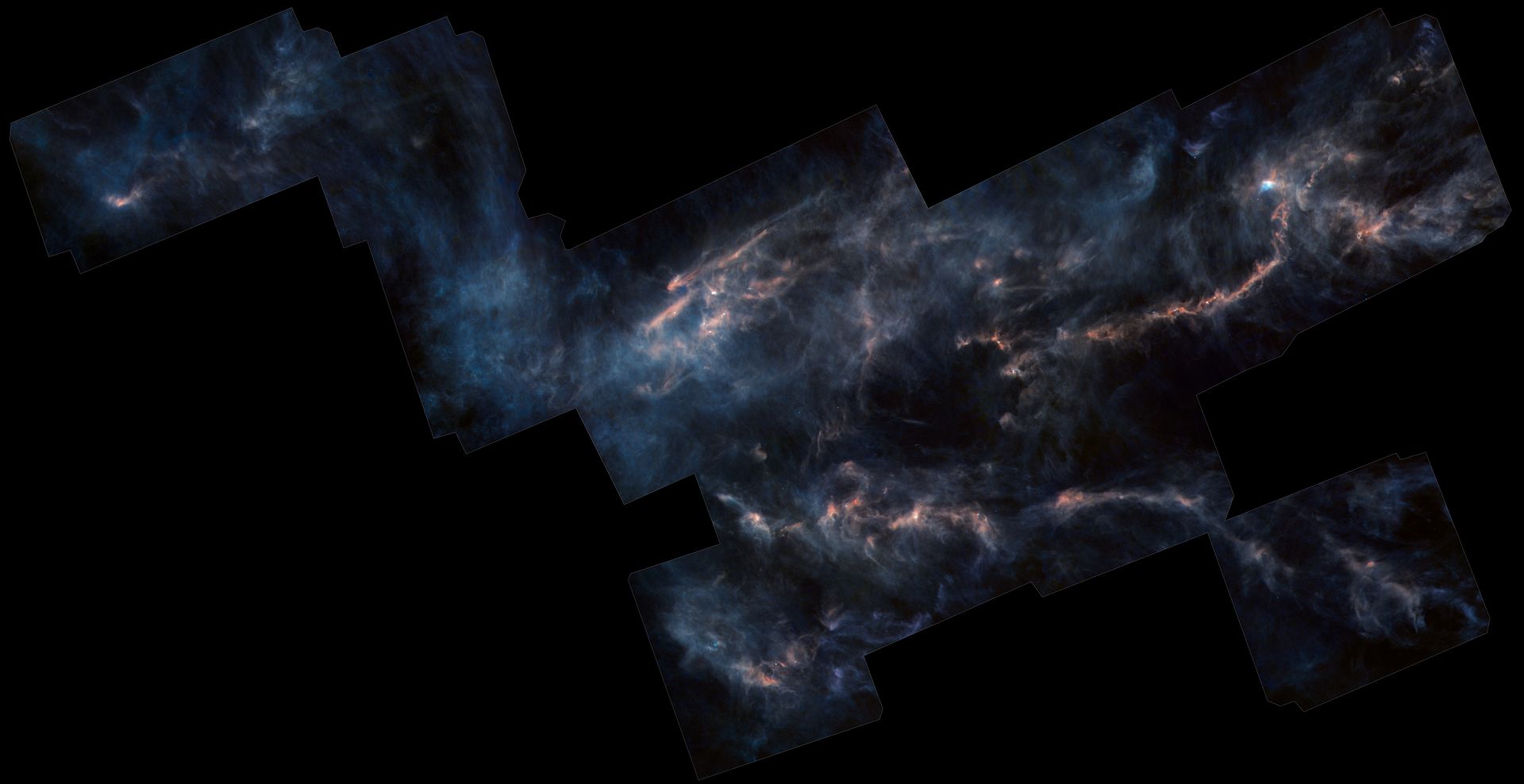

Молекулярное облако Тельца — молекулярное облако в созвездиях Тельца и Возничего. Облако содержит область звездообразования, в которой находятся сотни недавно образовавшихся звёзд. Источники: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team/Wikimedia Commons

Интересные факты о туманностях

Вот несколько занимательных фактов о космических пылевых облаках:

В 1786 году астроном Фредерик Уильям Гершель обнаружил сложную по структуре туманность Кошачий глаз (NGC 6543). Это пылевое облако включает в себя окружающее гало диаметром три световых года и многочисленные структуры, похожие на узлы, пузыри, концентрические кольца, и петли. Это была первая планетарная туманность, замеченная учеными, и до сих пор астрономы не смогли полностью понять ее структуру.

До 20-го века понятие " галактики" как отдельного термина не существовало. Астрономы считали туманности и галактики чем-то одинаковым, поэтому первую обнаруженную галактику - Андромеду - раньше называли туманностью Андромеды. Однако галактика и туманность - это абсолютно разные вещи. Ключевое различие между ними заключается в том, что туманность возникает из межзвездной среды, она состоит в основном из гелия и водорода, и обычно размеры туманностей колеблются от нескольких до сотни световых лет. В то время как галактика гораздо больше - от сотен до тысяч световых лет - и состоит из пыли, звезд, туманностей и солнечных систем.

Самая большая туманность под названием "Тарантул" имеет размер 1 800 световых лет в самом широком месте и находится на расстоянии около 170 000 световых лет от нашей планеты. Это эмиссионная туманность, расположена в Большом Магеллановом облаке. Считается, что в Тарантуле находится до 800 000 звезд, и в настоящее время он считается самым активным звездным питомником из всех известных.

Самые горячие звезды в нашей галактике могут иметь температуру около 250 000 °C, и находятся они в туманности Бабочка (NGC 6302) - пылевом облаке, раскинувшемся в виде крыльев бабочки и расположенном на расстоянии около 4 000 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона.

В 1995 году космический телескоп "Hubble" зафиксировал изображение, получившее название "Столпы творения". На снимке видны возвышающиеся спирали космической пыли и газа в центре туманности Орла (NGC 6611). "Столбы" - это облака пыли и газа в области туманности, где идут активные процессы звездообразования, а новорожденные звезды скрыты за их нечеткими спиралями. В более позднем исследовании NASA утверждалось, что сверхновая звезда внутри туманности уничтожила столбы, однако новые доказательства говорят о том, что столбы все еще существуют и, вероятно, сохранятся в течение следующих нескольких сотен тысяч лет, прежде чем медленно растворятся.

это области ионизированного газа вокруг горячих О - звёзд, ультрафиолетовое излучение которых является источником энергии свечения газа туманности. Они имеют размеры до десятков парсек. Температура в центральных областях туманности равна 8000 - 10000 К, на периферии - несколько ниже. Эмиссионная туманность расширяется под действием давления горячего газа. Если на пути встречаются небольшие уплотнения межзвёздного газа и пыли, расширяющаяся туманность огибает их. В результате этого образуются плотные сгустки - глобулы, яркие ободки - римы, вытянутые жгуты, кометообразные туманности.

Астрономический словарь . EdwART . 2010 .

Смотреть что такое "Эмиссионные туманности" в других словарях:

Туманности галактические — светящиеся или тёмные облака межзвёздного газа и пыли (см. Межзвёздная среда). Различают диффузные Т. г., планетарные Т. г., остатки вспышек сверхновых звёзд (См. Сверхновые звёзды) и Т. г. вокруг Вольфа Райе звёзд (См. Вольфа Райе… … Большая советская энциклопедия

ТУМАННОСТИ — Раньше астрономы называли так любые небесные объекты, неподвижные относительно звезд, имеющие, в отличие от них, диффузный, размытый вид, как у маленького облачка (употребляемый в астрономии для туманности латинский термин nebula означает облако… … Энциклопедия Кольера

Диффузные туманности — туманные объекты, принадлежащие к числу туманностей галактических (См. Туманности галактические). Различают: светлые эмиссионные Д. т. (их спектр в основном состоит из линий излучения); светлые отражательные Д. т.; тёмные туманности,… … Большая советская энциклопедия

Каталог Мессье — Первый лист третьего издания каталога Мессье Каталог Мессье список из 110 астрономических объектов, составленный французским астро … Википедия

Объект Мессье — Первый лист третьего издания каталога Мессье Каталог Мессье список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Мессье и впервые изданный в 1774. Мессье был охотником за кометами и поставил цель составить каталог… … Википедия

ГАЛАКТИКИ — внегалактические туманности или островные Вселенные , гигантские звездные системы, содержащие также межзвездный газ и пыль. Солнечная система входит в нашу Галактику Млечный Путь. Все космическое пространство до пределов, куда могут проникнуть… … Энциклопедия Кольера

Отражательная туманность — IC 2118: отражательная туманность Голова Ведьмы, весьма своеобразной формы связана с яркой звездой Ригель в созвездии Ориона … Википедия

МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО — Пространство между звездами не пустое: оно заполнено межзвездным газом с примесью микроскопических твердых частичек, которые называют пылью. Межзвездного газа особенно много вблизи галактической плоскости. Почти весь он сосредоточен в слое… … Энциклопедия Кольера

Туманность де Майрана — M 43 Диффузная туманность … Википедия

Астрономический объект — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия

В наиболее общем случае, наблюдаемые туманности можно разделить на 2 вида – светлые и тёмные. Соответственно светлые − либо излучают свет сами, либо отражают его, а тёмные наоборот поглощают. Однако природа образования туманностей довольно разнообразна. Читателям, возможно, будет небезынтересно знать, какие процессы происходят в межзвёздной среде и в итоге приводят к появлению протяжённых объектов со столь разнообразной структурой. Поэтому рассмотрим различные виды туманностей с точки зрения природы их образования.

Светлые туманности делятся на эмиссионные (самосветящиеся) и отражательные.

Эмиссионные туманности

Отражательные туманности

Тёмные туманности

Читайте также: