Государственное управление при николае 2 кратко

Обновлено: 28.06.2024

Российская империя к началу ХХ в. являлась абсолютной монархией. Император (царь, самодержец) возглавлял все виды власти: законодательную, исполнительную и судебную. Императорские распоряжения во всех сферах носили характер законов. Неограниченная власть монарха распространялась на целую систему государственных учреждений, которая на протяжении XVIII - XIX вв. постепенно создавалась, отлаживалась и упорядочивалась по европейским образцам.

В начале XX в. в Российской империи сохранялась архаичная система государственного управления с разветвленным бюрократическим аппаратом. Высшим государственным учреждением страны был Государственный совет, созданный еще в 1810 г . Члены Совета и ее председатель назначались царем. До реорганизации в 1906 г. Совет являлся высшей законосовещательной инстанцией. Предварительное обсуждение императорских законопроектов происходило в департаментах, которые играли роль подготовительных комиссий. После обсуждения законопроекты поступали на общее собрание Государственного совета, после одобрения они представлялись царю на утверждение.

Продолжал существовать Комитет министров и Совет министров, где совместно обсуждались дела, требовавшие согласования между различными ведомствами. Также при необходимости согласования действий правительственных органов собирались особые совещания под председательством императора или его приближенного лица. Состав совещаний не был постоянным и созывался для обсуждения какого-либо одного вопроса. Одними из высших государственных учреждений были Сенат и Синод.

Сенат состоял из десяти департаментов. Первый департамент осуществлял административный надзор за деятельностью местных и центральных органов управления, рассматривал жалобы на действия должностных лиц, проводя ревизии. Остальные девять департаментов были высшими апелляционными инстанциями по гражданским и уголовным делам (каждый для своей группы губерний), в них подданные подавали жалобы на местные судебные инстанции. Таким образом, Сенат в целом являлся контрольным органом для административных и судебных распоряжений.

Синод являлся руководящим органом православной церкви.

Определяющую роль в управлении страной играли министерства - центральные органы исполнительной власти. Вся реальная власть в каждом министерстве находилась в руках его главы, министра. Как и члены Госсовета, министры назначались лично государем и несли перед ним всю полноту ответственности за порученную работу.

Важную роль играло Министерство финансов, которое долгое время возглавлял С.Ю. Витте. До 1905 г. в министерстве, помимо заведования различными источниками государственных доходов и распределения их между ведомствами, было сосредоточено управление всей внутренней и внешней торговлей и промышленностью.

В своей деятельности центральные органы управления опирались на местные губернские и уездные, составляя с ними единую систему. Администрация на местах состояла из генерал-губернаторов, губернаторов, градоначальников, земских начальников. Главным представителем власти на местах был губернатор, ему подчинялись чиновники губернского правления. Кроме того, губернатору подчинялись полицейские силы, которые в губернских городах возглавлялись полицмейстерами, а в уездных - городничими. Значительную роль в системе губернского и уездного управлений играли предводители дворянства, избиравшиеся на сословных дворянских выборах. Уездный предводитель дворянства был первым лицом в уезде, он председательствовал в важнейших коллегиальных административных органах.

В конце XIX - начале XX века общественный строй России определялся переходом на новую стадию капитализма и в то же время сильными феодальными пережитками, преимущественно в деревне.

Революция 1905 г. привела к превращению неограниченной самодержавной власти в конституционную монархию. Однако пережитки неограниченного самодержавия сохранились во многих областях жизни. При обсуждении в апреле 1906 г. проекта Основных законов Российской империи, в которых был определен характер царской власти, Николай II согласился на исключение термина “неограниченная”.

Политико-правовые факторы, которые привели к трансформации государственного и политического стоя России, стали проявляться задолго до революционных событий 1905 г. В начале 1898 г. быстро нарастает студенческое движение, которое постепенно приобретает политический характер.

На пути конституционного строительства в России важнейшими вехами стали Манифест 17 октября 1905 г., провозгласивший введение гражданских свобод и организацию законодательного органа (Государственной думы), ограничивающего монархическую власть, и Основные законы 23 апреля 1906г., определившие двухпалатную парламентарную систему, но сохранившие весьма широкие пределы для императорской власти. В Основных законах отмечалось, что вместе с Думой и Государственным советом император осуществляет законодательную власть, но без императорского утверждения ни один закон не приобретает силы.

Государственный совет был преобразован в феврале 1906 г., а в апреле ему был придан государственно-правовой статус второй парламентской палаты.

В период революций оживилась деятельность первого и второго департаментов Сената, а в связи со столыпинской аграрной реформой - деятельность аграрного департамента. Вместе с тем Сенат все более и более подчинялся Министерству юстиции.

Таким образом, государство и право России развивалось под знаком революции. Одним из ее последствий явился новый шаг по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. Закладывались организационные и правовые основы новой общественной и государственной системы.

Сын Александра III, Николай II, стал последний русским императором. Он вступил на престол 21 октября 1894 г года, а отрекся 15 марта 1917 года. Во время своего оправления он провел несколько реформ, дослужился до звания полковника армии России. Николай получил множество наград, званий, орденов высшей степени. Он стал императором после смерти Александра III, в возрасте 26 лет. В этой статье кратко описано события, произошедшие во время его правления.

Через несколько дней после кончины отца, Николай II обручился с Александрой Федоровной. А их коронация произошла в 1896 году. В давке во время коронации умерло много народа. У супругов родилось пятеро детей, но только один из них – сын. К сожалению, маленький Алексей был болен гемофилией и в перспективе не смог бы стать полноценным правителем.

Как император Николай не состоялся. В стране каждый день обострялась политическая ситуация. В период правления Николая II было множество волнений, а так же две революции.

Январь 1905 года начался с забастовок заводов. Первым забастовку объявил Путиловский завод. Переговоры не приносили никаких результатов, а через пару дней священник Георгий Гапон предложил прийти к самому царю. К 8января забастовка стала всеобщей, и охватила несколько городов. Рабочими Путиловского завода была составлена петиция для Николая II, а 9января они все направились к Зимнему дворцу.

Первая Мировая война и Вторая революция

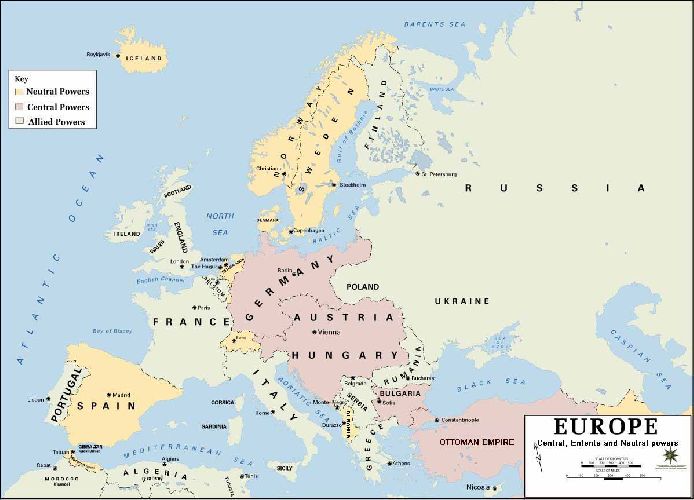

В 1914 году начинается Первая Мировая война против Германии. Россия так же, как и другие страны, вступила в эту войну. К сожалению, Российская Империя терпела поражения, что сильно усугубило положение в стране. Неудачные военные действия, в конце концов, привели ко второй революции в 1917 году.

В стране до сих пор проходили забастовки и митинги, а 27 февраля они переросли в вооруженные восстания. Правительство не смогло контролировать восставших и принять быстрое решение. К людям примкнул и гарнизон, а армия не смогла прийти на помощь столице. Царь в это время находился в Могилёве, и о революции узнал позже.

В результате революции, Николай II был отречен от престола. Вся царская семья была арестована и отправлена в ссылку. Сначала они находились в Царском Селе, затем их перевезли в Екатеринбург. Там, ночью 17 июля 1918 года, семья Романовых и трое прислуг в доме, были расстреляны.

Основные реформы, проведенные Николаем II

1.Реформа в сфере управления

Сформировал Государственную Думу, в России появились гражданские права.

2.Реформа в военной сфере

Улучшил быт, медицину и оружие, создал Императорский военно-воздушный флот.

Император Николай II правил Российской империей в довольно трудный период ее истории. На его правление пришлись две революции, Первая мировая война и военный конфликт с Японией на Дальнем Востоке в 1904-1905 годах. За 22,5 года нахождения у власти произошло много событий внешней и внутренней политики.

Россия на рубеже веков

Для понимания деятельности Николая II и его министров, следует знать, в каком положении находилась Российская империя к концу XIX века.

Рис. 1. Николай II.

Несмотря на внушительную территорию и огромное население, ее подушевые показатели были достаточно скромными. Экономическое развитие носило догоняющий характер. Экономика росла быстро, но это было связано с исходными низкими статистическими показателями. Активно строились железные дороги, появлялись монополистические объединения – синдикаты. Россия оставалась редкой страной Европы без парламента и конституции. В этом смысле она в 1894 году отставала даже от Японии. От Николая II требовалось решение основных вопросов внутренней жизни:

- Создание народного представительства. Это было реализовано в ходе первой русской революции 1905 года. В Российской империи появилась Государственная Дума.

- Решение крестьянского вопроса.

- Улучшение положения рабочего класса.

- Перевооружение армии и флота.

Во внешней политике было три основных направления:

- Дальневосточное – отношения с Китаем (империя Цин до 1911 года), Японией и Кореей (захвачена японцами в 1910 году).

- Азиатское – отношения с Персией и Османской империей.

- Европейское – отношения с влиятельными державами (Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия) и государствами Балканского полуострова.

В первый период царствования, то есть в 1894-1904 годах, основными влиятельными фигурами в Российской империи были председатель комитета министров Иван Дурново и министр финансов Сергей Витте. Министры иностранных дел менялись чаще. Из них стоит отметить Михаила Муравьева и Владимира Ламсдорфа.

Рис. 2. Государственная дума 1907.

Ключевые события политики Николая II

Главные события внешней и внутренней политики Николая 2 кратко по пунктам лучше всего представить в такой таблице:

Внешняя политика

Внутренняя политика

1897 год – участие российской армии в миротворческой операции на Крите

1897 год – первая в истории России всеобщая перепись населения

1898 год – Русско-китайская конвенция об аренде Порт-Артура и Дальнего

1897 год – денежная реформа Витте, установлен золотой стандарт рубля

1904-1905 год – Русско-японская война, поражение России и Портсмутский мир

1905 год – первая русская революция, манифест 17 октября о гражданских свободах и Государственной Думе

1904-1907 год – создание Антанты, военного союза России, Англии и Франции

1907-1914 годы – Столыпинская аграрная реформа

1909 год – интервенция в Иран (Персия)

1913 год – торжества по случаю 300-летия династии Романовых

1914-1917 годы – участие России в Первой мировой войне

1917 год – Февральская революция, отречение императора

С сентября 1915 до начала марта 1917 года Николай II занимал пост Верховного Главнокомандующего русской армией. Столицей Российской империи был Санкт-Петербург, но император часто ездил в Могилев, где находилась Ставка.

Рис. 3. Антанта.

Что мы узнали?

Внутреннюю и внешнюю политика Николая 2 проходят в школьном курсе истории 9 и 11 класса. Несмотря на отдельные позитивные сдвиги, его правление закончилось двумя революциями 1917 года.

ХОДЫНКА

Всего к утру на Ходынке собралось около полумиллиона москвичей, спрессованных в огромные толпы. Как вспоминал В. А. Гиляровский,

Давка усилилась, когда буфетчики в страхе перед натиском толпы, не дожидаясь объявленного срока, начали раздавать подарки…

НИКОЛАЙ II И АРМИЯ

В бытность свою наследником престола молодой Государь получил основательную строевую подготовку, причем не только в гвардии, но и в армейской пехоте. По желанию своего державного отца он служил младшим офицером в 65-м пехотном Московском полку (первый случай постановки члена Царствующего Дома в строй армейской пехоты). Наблюдательный и чуткий цесаревич ознакомился во всех подробностях с бытом войск и, став Императором Всероссийским, обратил все свое внимание на улучшение этого быта. Первыми его распоряжениями же упорядочено производство в обер-офицерских чинах, повышены оклады и пенсии, улучшено довольствие солдат. Он отменил прохождение церемониальным маршем, бегом, по опыту зная, как оно тяжело дается войскам.

«27 ноября. Праздник нижегородцев. Где они и что с ними.

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II ЗА 1905 Г.

15-го июня. Среда. Жаркий тихий день. Аликс и я очень долго принимали на Ферме и на целый час опоздали к завтраку. Дядя Алексей ожидал его с детьми в саду. Сделал большую прогулку в байдарке. Тетя Ольга приехала к чаю. Купался в море. После обеда покатались.

16-го октября [1914]. Четверг.

Сегодня началась война с Турцией. Рано утром турецкая эскадра подошла в тумане к Севастополю и открыла огонь по батареям, а полчаса спустя ушла. В то же время “Бреслау” бомбардировал Феодосию, а “Гебен” появился перед Новороссийском.

Немцы — подлецы продолжают отступать поспешно в западной Польше.

МАНИФЕСТ О РОСПУСКЕ I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 9 ИЮЛЯ 1906 Г.

Волею Нашею призваны были к строительству законодательному люди, избранные от населения […] Твердо уповая на милость Божию, веря в светлое и великое будущее Нашего народа, Мы ожидали от трудов их блага и пользы для страны. […] Во всех отраслях народной жизни намечены были Нами крупные преобразования, и на первом месте всегда стояла главнейшая забота Наша развеять темноту народную светом просвещения и тяготы народные облегчением земельного труда. Ожиданиям Нашим ниспослано тяжкое испытание. Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты только Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению. […]

Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, не ожидая законного улучшения своего положения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению закону и законным властям. […]

Но пусть помнят Наши подданные, что только при полном порядке и спокойствии возможно прочное улучшение народного быта. Да будет же ведомо, что Мы не допустим никакого своеволия или беззакония и всею силою государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей Царской воле. Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в нашем дорогом Отечестве.

Да восстановится же спокойствие в земле русской, и да поможет Нам Всевышний осуществить главнейший из Царственных трудов Наших - поднятия благосостояния крестьянства.. Воля Наша к сему непреклонна, и пахарь русский, без ущерба чужому владению, получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить свое землевладение. Лица других сословий приложат по призыву Нашему все усилия к осуществлению этой великой задачи, окончательное решение которой в законодательном порядке будет принадлежать будущему составу Думы.

МАНИФЕСТ О РОСПУСКЕ II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 3 ИЮНЯ 1907 Г.

К прискорбию нашему, значительная часть состава второй Государственной думы не оправдала ожиданий наших. Не с чистым сердцем, не с желанием укрепить Россию и улучшить ее строй приступили многие из присланных от населения лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению государства. Деятельность этих лиц в Государственной думе послужила непреодолимым препятствием к плодотворной работе. В среду самой Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться достаточному числу членов ее, желавших работать на пользу родной земли.

По этой причине выработанные правительством нашим обширные мероприятия Государственная дума или не подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением или отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках. Уклонившись от осуждения убийств и насилий. Государственная дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству, и Россия продолжает переживать позор преступного лихолетия. Медлительное рассмотрение Государственной думой росписи государственной вызвало затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных.

Право запросов правительству значительная часть Думы превратила в способ борьбы с правительством и возбуждения недоверия к нему в широких слоях населения. Наконец, свершилось деяние, неслыханное в летописях истории. Судебной властью был раскрыт заговор целой части Государственной думы против государства и царской власти. Когда же правительство наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная дума не исполнила немедленного законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства. […]

Созданная для укрепления государства Российского, Государственная дума должна быть русской и по духу. Иные народности, входившие в состав державы нашей, должны иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских. В тех же окраинах государства, где население не достигло достаточного развития гражданственности, выборы в Государственную думу должны быть временно приостановлены.

ЮРОДИВЫЕ И РАСПУТИН

Радциг Е.С. Николай II в воспоминаниях приближенных. Новая и новейшая история. № 2, 1999 г.

РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ

Наиболее перспективный для страны путь развития через последовательные демократические реформы оказался невозможным. Хотя он и был обозначен, как бы пунктиром, еще при Александре I, в дальнейшем либо подвергался искривлениям, либо даже прерывался. При той самодержавной форме правления, которая в течение всего XIX в. оставалась в России незыблемой, решающее слово по любому вопросу о судьбах страны принадлежало монархам. Они же, по капризу истории, чередовались: реформатор Александр I - реакционер Николай I, реформатор Александр II - контрреформатор Александр III (Николаю II, вступившему на престол в 1894 г., тоже пришлось после контрреформ отца уже в начале следующего века пойти на реформы).

РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ II

Главным исполнителем всех преобразований в первое десятилетие правления Николая II (1894–1904) был С.Ю. Витте. Талантливый финансист и государственный деятель, С. Витте, возглавив в 1892 г. Министерство финансов, обещал Александру III , не проводя политических реформ, за 20 лет сделать Россию одной из ведущих промышленно-развитых стран.

Политика индустриализации, разработанная Витте, требовала значительных капиталовложений из бюджета. Одним из источников получения капитала было введение государственной монополии на винно-водочные изделия в 1894 г., ставшей основной доходной статьей бюджета.

В 1897 г. была проведена денежная реформа. Мероприятия по повышению налогов, рост добычи золота, заключение внешних займов позволили ввести в обращение золотые монеты вместо бумажных, купюр, что помогло привлечь в Россию иностранные капиталы и укрепить денежную систему страны, благодаря чему доход государства возрос в два раза. Реформой торгово-промышленного налогообложения, проведенной в 1898 г , был веден промысловый налог.

Реальным результатом экономической политики Витте стало ускоренное развитие промышленного и железнодорожного строительства. В период с 1895 по 1899 г. в среднем в стране строилось 3 тыс. километров путей в год.

К 1900 г. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти.

К концу 1903 г. в России действовало 23 тыс. фабрично-заводских предприятий с числом рабочих примерно 2200 тыс. человек. Политика С.Ю. Витте дала толчок развитию российской промышленности, торгово-промышленного предпринимательства, экономики.

По проекту П.А.Столыпина было начало проведение аграрной реформы: крестьянам был разрешено свободно распоряжаться своей землей, выходить из общины и вести хуторское хозяйство. Попытка упразднения сельской общины имела огромное значение для развития капиталистических отношений в деревне.

Глава 19. Правление Николая II (1894–1917 гг.). История России

НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало Первой Мировой Войны. История Дипломатии. Том 2. Под редакцией В. П. Потемкина. Москва–Ленинград, 1945

ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ II В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ

В эмиграции наблюдался раскол среди исследователей в оценке личности последнего царя. Споры нередко принимали резкий характер, а участники дискуссий занимали противоположные позиции от восхваления на правом консервативном фланге до критики у либералов и очернения на левом, социалистическом фланге.

Современные российские историки по-разному оценивают правление последнего русского царя. Такой же раскол наблюдался и в среде исследователей царствования Николая II в эмиграции. Одни из них являлись монархистами, другие придерживались либеральных взглядов, третьи считали себя сторонниками социализма. В наше время историографию царствования Николая II можно разделить на три направления, таких, как и в эмигрантской литературе. Но применительно к постсоветскому периоду нужны и уточнения: современные исследователи, восхваляющие царя, не обязательно являются монархистами, хотя определенная тенденция конечно же присутствует: А. Боханов, О. Платонов, В. Мультатули, М. Назаров.

Представители старой социалистической идеологии, например, А.М. Анфимов и Е.С. Радциг, напротив, негативно оценивают правление последнего русского царя, называя годы царствования цепью преступлений против народа.

Между двумя направлениями – восхваления и чрезмерно резкой, несправедливой критики расположились труды Ананьича Б. В., Н. В. Кузнецова и П. Черкасова. […]

ОСУЩЕСТВИЛ РЕФОРМУ ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ РОССИИ, ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА, ВВЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. В ГОДЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ИЗ ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНОГО СТАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ, БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА РЕФОРМА СЕНАТА, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, СОЗДАНА ПЕРЕДОВАЯ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА. ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРИЗНАВАЛОСЬ ЛУЧШИМ В МИРЕ.

ДУМА О ГОСУДАРСТВЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Император Николай II указом от 1906 года наделил Государственный Совет законодательными функциями. К компетенции Госсовета было отнесено рассмотрение законопроектов, принятых Госдумой, а также вопросы внутреннего управления, внутренней и внешней политики в чрезвычайных обстоятельствах, рассмотрение бюджета страны.

РЕФОРМА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Император Николай II Законом от 13 декабря 1895 года передал из МВД в Министерство юстиции Главное тюремное управление, создал два ведущих департамента, межевую часть, архив. Министерством юстиции в 1897–1904 годах были разработаны проекты законов об изменении порядка возбуждения вопросов об ответственности губернаторов, условном осуждении, дисциплинарный устав, регламентирующий наказание за служебные проступки, и др.

ПРОГРЕССИВНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

СВОД ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ

СО ВСЕЙ СТРОГОСТЬЮ СЕНАТА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Император Николай II утвердил законы о создании Камчатской области и Сахалинского губернаторства, о введении земского самоуправления в 9 губерниях Белоруссии и Правобережной Украины, а также в Оренбургской, Астраханской и Ставропольской губерниях, городского самоуправления — в Новочеркасске, значительно расширил права органов местного самоуправления.

ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Император Николай II в 1894 году преобразовал фабричную инспекцию, установив новые правила надзора за ведением фабрично-заводской промышленности, отношениями фабрикантов и рабочих. Государь в 1896 году установил ответственность предпринимателей за несчастные случаи на производстве (лечение, выплата пособий и пенсий). Законом от 2 июня 1897 года была ограничена продолжительность рабочего времени на предприятиях, защищен детский и женский труд. Пакет законов, утвержденный Николаем II в 1912 году, завершил создание лучшей в мире системы страхования рабочих.

ПРЕСТИЖНЫЙ ДИПЛОМ ЮРИСТА

В годы правления Императора Николая II подготовка юристов осуществлялась на юридических факультетах 11 российских университетов, а также в 4 юридических вузах. За 1900–1913 годы было подготовлено 26 089 юристов с высшим образованием. В 1910 году в Российской империи было 8795 адвокатов (вдвое больше, чем в 1897 году).

Читайте также: