Доклад на тему законы движения планет солнечной системы

Обновлено: 28.06.2024

Характеристика первого и второго законов движения планет И. Кеплера. Ранняя геометрическая модель Вселенной по мнению ученого. Историческое значение первого закона Кеплера. Особенности третьего закона Кеплера и его роль в современной космологии.

| Рубрика | Астрономия и космонавтика |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 22.04.2016 |

| Размер файла | 20,0 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Кафедра менеджмента и социально-культурного сервиса и туризма

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Студентка 2 курса, гр. М-21

Зач. книжка № 27/14

Список использованной литературы

Введение

Немецкий астроном. Родился в Вюртембурге. Начав с изучения богословия в Тюбингенской академии (позднее университет), увлекся математикой и астрономией и вскоре получил приглашение на должность преподавателя математики в гимназии австрийского города Грац. Там он снискал себе репутацию блестящего астролога благодаря ряду сбывшихся метеорологических прогнозов на 1595 год. Начиная с 1598 года Кеплер и другие протестанты стали подвергаться в католическом Граце жестоким религиозным гонениям, и в 1600 году ученый по приглашению датского астронома Тихо Браге переехал в Прагу. Работы Кеплера основывались на наблюдениях, сделанных Тихо Браге. Его дальнейшая жизнь сложилась трагично. Он жил в бедности и умер от лихорадки по дороге в Австрию, куда он отправился в надежде получить причитающееся ему жалованье.

1. Закон первый

Первый и второй законы движения планет Кеплера: планеты движутся вокруг Солнца по вытянутым эллиптическим орбитам, причем Солнце находится в одной из двух фокальных точек эллипса (первый закон); отрезок прямой, соединяющий Солнце и планету, отсекает равные площади за равные промежутки времени (второй закон). Третий закон выражает математическое отношение между радиусом планеты и периодом ее обращения вокруг Солнца

Ранняя геометрическая модель Вселенной Кеплера: шесть орбитальных планетных сфер и пять вписанных правильных многогранников между ними.

Лишь переехав в Прагу и став ассистентом знаменитого датского астронома Тихо Браге (Tycho Brahe, 1546-1601), Кеплер натолкнулся на идеи, по-настоящему обессмертившие его имя в анналах науки. Тихо Браге всю жизнь собирал данные астрономических наблюдений и накопил огромные объемы сведений о движении планет. После его смерти они перешли в распоряжение Кеплера. Эти записи, между прочим, имели большую коммерческую ценность по тем временам, поскольку их можно было использовать для составления уточненных астрологических гороскопов (сегодня об этом разделе ранней астрономии ученые предпочитают умалчивать).

Обрабатывая результаты наблюдений Тихо Браге, Кеплер столкнулся с проблемой, которая и при наличии современных компьютеров могла бы показаться кому-то трудноразрешимой, а у Кеплера не было иного выбора, кроме как проводить все расчеты вручную. Конечно же, как и большинство астрономов его времени, Кеплер уже был знаком с гелиоцентрической системой Коперника (см. Принцип Коперника) и знал, что Земля вращается вокруг Солнца, о чем свидетельствует и вышеописанная модель Солнечной системы. Но как именно вращается Земля и другие планеты? Представим проблему следующим образом: вы находитесь на планете, которая, во-первых, вращается вокруг своей оси, а во-вторых, вращается вокруг Солнца по неизвестной вам орбите. Глядя в небо, мы видим другие планеты, которые также движутся по неизвестным нам орбитам. Наша задача -- определить по данным наблюдений, сделанных на нашем вращающемся вокруг своей оси вокруг Солнца земном шаре, геометрию орбит и скорости движения других планет. Именно это, в конечном итоге, удалось сделать Кеплеру, после чего, на основе полученных результатов, он и вывел три своих закона!

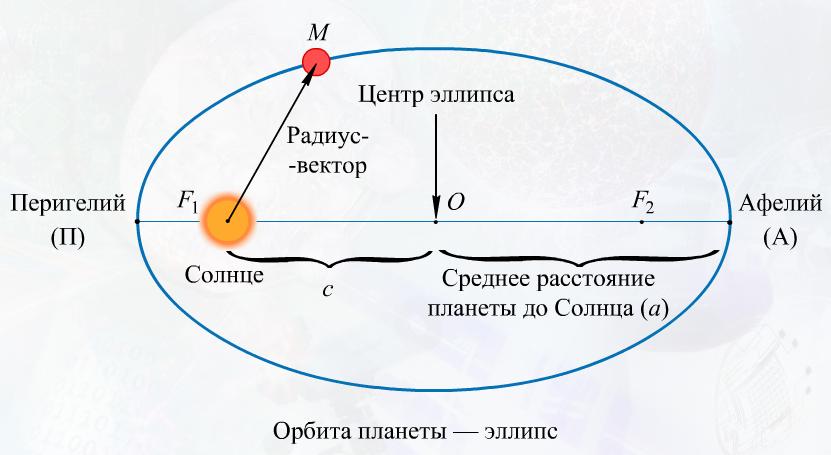

Первый закон Исторически сложилось так, что законы Кеплера (подобно началам термодинамики) пронумерованы не по хронологии их открытия, а в порядке их осмысления в научных кругах. Реально же первый закон был открыт в 1605 году (опубликован в 1609 году), второй -- в 1602 году (опубликован в 1609 году), третий -- в 1618 году (опубликован в 1619 году). -- Примечание переводчика. описывает геометрию траекторий планетарных орбит. Возможно, вы помните из школьного курса геометрии, что эллипс представляет собой множество точек плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек -- фокусов -- равна константе. Если это слишком сложно для вас, имеется другое определение: представьте себе сечение боковой поверхности конуса плоскостью под углом к его основанию, не проходящей через основание, -- это тоже эллипс. Первый закон Кеплера как раз и утверждает, что орбиты планет представляют собой эллипсы, в одном из фокусов которых расположено Солнце. Эксцентриситеты (степень вытянутости) орбит и их удаления от Солнца в перигелии (ближайшей к Солнцу точке) и апогелии (самой удаленной точке) у всех планет разные, но все эллиптические орбиты роднит одно -- Солнце расположено в одном из двух фокусов эллипса. Проанализировав данные наблюдений Тихо Браге, Кеплер сделал вывод, что планетарные орбиты представляют собой набор вложенных эллипсов. До него это просто не приходило в голову никому из астрономов.

закон кеплер планета вселенная

2. Закон третий

В своих законах Кеплер просто констатировал факты, изучив и обобщив результаты наблюдений. Если бы вы спросили его, чем обусловлена эллиптичность орбит или равенство площадей секторов, он бы вам не ответил. Это просто следовало из проведенного им анализа. Если бы вы спросили его об орбитальном движении планет в других звездных системах, он также не нашел бы, что вам ответить. Ему бы пришлось начинать всё сначала -- накапливать данные наблюдений, затем анализировать их и стараться выявить закономерности. То есть у него просто не было бы оснований полагать, что другая планетная система подчиняется тем же законам, что и Солнечная система.

Один из величайших триумфов классической механики Ньютона как раз и заключается в том, что она дает фундаментальное обоснование законам Кеплера и утверждает их универсальность. Оказывается, законы Кеплера можно вывести из законов механики Ньютона, закона всемирного тяготения Ньютона и закона сохранения момента импульса путем строгих математических выкладок. А раз так, мы можем быть уверены, что законы Кеплера в равной мере применимы к любой планетной системе в любой точке Вселенной. Астрономы, ищущие в мировом пространстве новые планетные системы (а открыто их уже довольно много), раз за разом, как само собой разумеющееся, применяют уравнения Кеплера для расчета параметров орбит далеких планет, хотя и не могут наблюдать их непосредственно.

3. Закон третий

Третий закон Кеплера играл и играет важную роль в современной космологии. Наблюдая за далекими галактиками, астрофизики регистрируют слабые сигналы, испускаемые атомами водорода, обращающимися по очень удаленным от галактического центра орбитам -- гораздо дальше, чем обычно находятся звезды. По эффекту Доплера в спектре этого излучения ученые определяют скорости вращения водородной периферии галактического диска, а по ним -- и угловые скорости галактик в целом (см. также Темная материя). Меня радует, что труды ученого, твердо поставившего нас на путь правильного понимания устройства нашей Солнечной системы, и сегодня, спустя века после его смерти, играют столь важную роль в изучении строения необъятной Вселенной.

Кеплер внес существенный вклад в развитие языка немецкой естественнонаучной литературы.

Список использованной литературы

4. Кудрявцев, П.С. История физики и техники. М. 1960

5. Моисеев, Н.Д. Очерки развития механики. Изд. Московского Университета. 1961

6. Спасский, Б.И. История физики. Изд. Московского Университета. 1956

Подобные документы

Солнечная система в представлении Тихо Браге. Определение гелиоцентрических орбит планет по законам Иоганна Кеплера. Роль трудов астронома в изучении строения Вселенной. Квадраты сидерических периодов обращения двух планет. Изучение движения Марса.

презентация [282,0 K], добавлен 19.10.2014

Крупнейшие астрономические открытия XV-XVII века - время работы великих ученых. Значение для астрономии научной деятельности Коперника, Тихо Браге, законов движения планет Кеплера, исследований Галилея. Открытие И. Ньютоном закона всемирного тяготения.

реферат [14,9 K], добавлен 22.12.2010

Геліоцентризм, геліоцентрична система світу - вчення про центральне положення Сонця у планетній системі, що затвердилось після праць Коперника і прийшло на зміну геоцентризму. Закони Кеплера - емпіричні залежності, що описують рух планет навколо Сонця.

презентация [481,8 K], добавлен 06.10.2013

Атмосфера Земли. Диаметр и площадь поверхности Луны. Законы Кеплера. Исследование движения планет относительно Солнца. Размеры планетарных орбит. Определение расстояния до звезд методом горизонтального параллакса. Световой год. Планеты Солнечной системы.

презентация [3,2 M], добавлен 10.05.2016

Этапы развития астрономии как науки. Строение и размеры объектов Вселенной. Карта звездного неба. Факторы, искажающие видимое положение светил на небе. Характеристики эллиптической орбиты небесного тела относительно Солнца, сущность законов Кеплера.

В начале 17 века немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер вывел три закона движения планет в Солнечной системе. Они были выведены на основании наблюдений за небесными телами, сделанных Браге и другими исследователями космического пространства того времени.

Первый закон Кеплера

Кеплер обратил внимание, что результаты наблюдений Браге расходятся с представлениями о круговой траектории обращения планет вокруг Солнца. Особенно это касалось Марса, чья траектория движения по наблюдения датчанина никак не могла описывать идеальный круг. Браге был очень точен в своих расчетах и сомнений в их правдивости у его последователя не возникло.

Тогда немецкий математик принял орбиты за эллипсы, у каждого из которых есть два фокуса. Это условные точки, выбранные таким образом, что сумма расстояний от них до любой точки эллипса – величина постоянная. При этом для эллиптической орбиты в одном из фокусов находится Солнце.

Форма эллипса вычисляется благодаря отношению фокального расстояния к большой полуоси орбиты. Полученное значение описывает эксцентриситет орбиты. Если он равен нулю – орбита представляет собой идеальную окружность, от нуля до единицы – эллипс различной вытянутости, больше единицы – параболу.

Второй закон Кеплера

Если орбита – это эллипс, то каким образом происходит движение небесного тела по ней? В каких отрезках орбитального пути оно ускоряется и замедляется?

Немецкий ученый обнаружил, что есть взять два любых отрезка орбитального пути, которые планета Солнечной системы проходит за одинаковые промежутки времени, провести от их концов радиус-векторы к центральной звезде, то площади полученных образований будут одинаковы. Это упрощенная формулировка второго закона.

Для того, чтобы постоянство площадей сохранялось, тело должна двигаться в разных точках орбиты с разной скоростью. Так, например, Земля в наибольшем приближении к Солнцу движется быстрее, чем в максимальном удалении от него

Третий закон Кеплера

Третий постулат о движении небесных тел в Солнечной системе как раз касается понятий перигелия и афелия. Если провести между ними условную линию, получится большая ось траектории обращения планеты. Соответственно, половина этого отрезка – большая полуось.

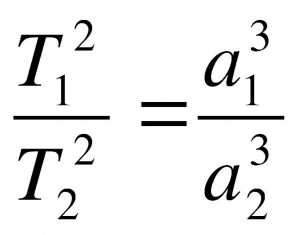

Кеплер на основании наблюдений вывел, что отношение полных оборотов вокруг центральной звезды для двух любых планет системы, возведенных в квадрат, всегда равняется отношению больших полуосей орбитальных путей этих тел, возведенных в куб.

Трудность в доказательстве и принятии трех законов состояла в том, что он вывел их эмпирически. Но в конце 17 века Ньютоном был открыта классическая теория тяготения. Он и помог установить правильность суждений немецкого астронома и описал движение планет по эллипсу вокруг Солнца. Ньютон установил, что кроме массы объекта и его удаления от звезды никакие другие свойства не влияют на гравитационное притяжение.

Также Ньютон внес корректировки и в третий постулат Кеплера. Он открыл, что для соблюдения соотношения необходимо учитывать массу космического объекта. Данная трактовка третьего закона помогает установить массу планеты или спутника, зная величину его орбиты и период обращения.

Законы Иоганна Кеплера помогли установить форму планетарной траектории, вычислить период обращения планет, их скорость и ее изменения по мере приближения и удаления от Солнца. Ученый вывел Землю из ранга особенных астрономических объектов системы и установил, что она подчиняется всем трем законом, как и любая другая планета нашей звездной системы.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

на тему: Законы движения небесных тел и строение Солнечной системы

Двумя наиболее значительными успехами классического естествознания, основанного на механике Ньютона, были практически исчерпывающее описание наблюдаемого движения небесных тел и объяснение известных из эксперимента законов идеального газа.

Законы Кеплера.

Первоначально считалось, что Земля неподвижна, а движение небесных тел казалось весьма сложным. Галилей одним из первых высказал предположение о том, что наша планета не является исключением и тоже движется вокруг Солнца. Эта концепция была встречена достаточно враждебно. Тихо Браге решил не принимать участия в дискуссиях, а заняться непосредственным измерениями координат тел на небесной сфере. Он посвятил этому всю свою жизнь, но не только не сделал каких-либо выводов из своих наблюдений, но даже не опубликовал результатов. Позднее данные Тихо попали к Кеплеру, который нашел простое объяснение наблюдаемым сложным траекториям, сформулировав три законов движения планет (и Земли) вокруг Солнца (рис.6_1):

1. Планеты двигаются по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

2. Скорость движения планеты изменяется таким образом, что площади, заметаемые ее радиус-вектором за равные промежутки времени, оказываются равными.

3. Периоды обращения планет одной Солнечной системы и большие полуоси их орбит связаны соотношением:

Сложное движение планет на “небесной сфере”, наблюдаемой с Земли, согласно Кеплеру, возникало вследствие сложения этих планет по эллиптическим орбитам с движением наблюдателя, совершающего вместе с Землей орбитальное движение вокруг солнца и суточное вращение вокруг оси планеты.

Прямым доказательством суточного вращения Земли был эксперимент, поставленный Фуко, в котором плоскость колебаний маятника поворачивалась относительно поверхности вращающейся Земли.

Закон Всемирного тяготения.

Законы Кеплера прекрасно описывали наблюдаемое движение планет, но не вскрывали причин, приводящих к такому движению (напр. вполне можно было считать, что причиной движения тел по кеплеровым орбитам являлась воля какого-либо существа или стремление самих небесных тел к гармонии). Теория гравитации Ньютона указала причину, обусловившую движение космических тел по законам Кеплера, правильно предсказала и объяснила особенности их движения в более сложных случаях, позволила в одних терминах описать многие явления космического и земного масштабов (движение звезд в галактическом скоплении и падение яблока на поверхность Земли).

Ньютон нашел правильное выражение для гравитационной силы, возникающей при взаимодействии двух точечных тел (тел, размеры которых малы по сравнению с расстоянием между ними):

которое совместно со вторым законом в случае, если масса планеты m много меньше массы звезды M, приводило к дифференциальному уравнению

допускающему аналитическое решение. Не привлекая каких-либо дополнительных физических идей, чисто математическими методами модно показать, что при соответствующих начальных условиях (достаточно малые начальные расстояние до звезды и скорость планеты) космическое тело будет совершать вращение по замкнутой, устойчивой эллиптической орбите в полном согласии с законами Кеплера (в частности второй закон Кеплера является прямым следствием закона сохранения момента импульса, выполняющегося при гравитационных взаимодействиях, поскольку момент силы (2) относительно массивного центра всегда равен нулю). При достаточно высокой начальной скорости (ее значение зависит от массы звезды и начального положения) космическое тело движется по гиперболической траектории, в конце концов уходя от звезды на бесконечно большое расстояние.

Важным свойством закона гравитации (2) является сохранение его математической формы в случае гравитационного взаимодействия неточечных тел в случае сферически-симметричного распределения их масс по объему. При этом роль R играет расстояние между центрами этих тел.

Движение небесных тел при наличии возмущений. Строго говоря, законы Кеплера выполняются точно лишь в случае движения лишь одного тела вблизи другого, обладающего значительно большей массой, при условии сферичности этих тел. При незначительных отступлениях от сферической формы (напр. из-за вращения звезды она может несколько “сплющиться”) орбита планеты перестает быть замкнутой и представляет собой прецессирующий вокруг звезды эллипс.

Другим часто встречающимся возмущением является гравитационное влияние планет одной звездной системы друг на друга. Кеплеровы орбиты являются устойчивыми относительно слабых возмущений, т.е., испытав воздействие от близко пролетающего соседа, планета стремится вернуться на исходную траекторию. При наличии сильных возмущений (пролет массивного тела на небольшом расстоянии) задача о движении существенно усложняется и не может быть решена аналитические. численные расчеты показывают, что в этом случае траектории планет перестают быть эллипсами и представляют собой незамкнутые кривые.

Согласно третьему закону Ньютона существует сила, действующая на звезду со стороны планет. В случае M>>m ускорение звезды пренебрежимо мало и ее можно считать неподвижной. При наличии двух тел соизмеримых масс, притягивающихся друг к другу, возможно их устойчивое совместное движение по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс. Очевидно, что более массивное тело совершает движение по орбите меньшего радиуса. В случае движения планет вокруг звезды указанный эффект малозаметен. однако в космосе были обнаружены системы, совершающие описанное движение - двойные звезды. Численный расчет движения планет в системе двойной звезды показывает, что их орбиты существенно нестационарны, расстояние от планеты до звезд быстро меняется в весьма широких пределах. Неизбежные при этом быстрые изменения климата на планетах делает там весьма проблематичной возможность биологической эволюции. Еще менее вероятно возникновение технических цивилизаций на планетах систем двойных звезд, поскольку сложное непериодическое движение планет приводит к трудно расшифровываемому наблюдаемому движению тел на “небесной сфере”, существенно затрудняя формулировку законов Кеплера и, как следствие, развитие классической механики (рис. 6_2).

Строение Солнечной системы.

Хорошо известно, что основная масса Солнечной системы (около 99.8%) приходится на ее единственную звезду - Солнце. Суммарная масса планет составляет только 0.13% от общей. На остальные тела системы (кометы, спутники планет, астероиды и метеоритное вещество) приходится только 0.0003% массы. Из приведенных цифр следует, что законы Кеплера для движения планет в нашей системе должны выполняться очень хорошо. Существенные отклонения от эллиптических орбит могут возникать лишь в случае близкого (по сравнению с расстоянием до Солнца) пролета мимо одной из планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна или Плутона (особенно это касается самой массивной из планет - Юпитера). Именно наблюдения возмущения орбиты Нептуна позволили предсказать, а потом и обнаружить Плутон - самую удаленную из известных планет нашей системы.

Ньютоновский закон гравитации и законы Кеплера позволяют связать размеры орбит планет с периодами вращения, но не позволяют рассчитывать сами орбиты. Еще в 18 веке была предложена эмпирическая формула для радиусов орбит планет солнечной системы:

где - радиус орбиты Земли. В отличие от законов Кеплера соотношение (4) никак не следует из законов Ньютона и до сих пор не получило теоретического обоснования, хотя орбиты всех известных на сегодняшний день планет удовлетворительно описываются этой формулой. Исключение составляет лишь значение n=3, для которого на рассчитанной орбите планеты не существует. Вместо нее был обнаружен пояс астероидов - небольших по планетным масштабам тел неправильной формы. Эмпирические законы, не подтвержденные имеющейся теорией, могут играть положительную роль в исследованиях, поскольку тоже отражают объективную реальность (возможно в несовсем точном и даже в несколько искаженном виде).

Привлекательной казалась гипотеза о ранее существовавшей пятой планете - Фаэтоне, разрушенной на куски гигантским гравитационным притяжением ее массивного соседа - Юпитера, однако количественный анализ движения планеты - гиганта показал несостоятельность этого предположения. По-видимому упомянутая проблема может быть разрешена лишь на основе законченной теории возникновения и эволюции планет Солнечной системы, пока еще несуществующей. Весьма привлекательная теория совместного происхождения солнца и планет из единого газового облака, сжавшегося под действием гравитационных сил, оказывается в противоречии с наблюдаемым неравномерным распределением вращательного момента (момента импульса) между звездой и планетами. Обсуждаются модели происхождения планет в результате гравитационного захвата Солнцем тел, прилетающих из далекого космоса, эффекты, вызванные взрывом сверх-новых. В большинстве “сценариев” развития солнечной системы существование пояса астероидов так или иначе связывается с его близким соседством с самой массивной планетой системы.

Известные на сегодняшний день свойства планет Солнечной системы позволяют разделить их на две группы. Первые четыре планеты земной группы характеризуются сравнительно малыми массами и большими плотностями слагающих их веществ. Они состоят из расплавленного железного ядра, окруженного силикатной оболочкой - корой. Планеты обладают газовыми атомосферами. Их температуры главным образом определяются расстоянием до Солнца и убывают с его увеличением. Начинающаяся с Юпитера группа планет - гигантов в основном сложена из легких элементов (водорода и гелия), давление которых во внутренних слоях возрастает до огромных величин, вследствие гравитационного сжатия. В результате по пере приближения к центру газы постепенно переходят в жидкое и, возможно, в твердотельное состояния. Предполагается, что в центральных областях давления столь велико, что водород существует в металлической фазе, пока не наблюдавшейся на Замле даже в лабораторных условиях. Планеты второй группы обладают большим числом спутников. У сатурна их число столь велико, что при недостаточном увеличении планета кажется опоясанной системой непрерывных колец (рис. 6_3).

Проблема существования жизни на других планетах до сих пор вызывает повышенный интерес в околонаучных сферах. В настоящее время можно с достаточной степенью достоверности можно утверждать, что в привычных для современного естествознания белковых формах жизнь на планетах Солнечной системы (разумеется, за исключением Земли) не существует. Причиной этому прежде всего является малость физико-химического диапозона условий, допускающих возможности существования органических молекул и протекания жизненно важных химических реакций с их участием (не слишком высокие и низкие температуры, узкий интервал давлений, наличие кислорода и т.д.). Единственной, помимо Земли, планетой, условия на которой явно не противоречат возможности существования белковой жизни, является Марс. Однако достаточно детальные исследования его поверхности с помощью межпланетных станций “Марс”, “Марионер” и “Викинг” показали, что жизнь на этих планетах не существует даже в виде микроорганизмов (рис. 6_4).

Что же касается вопроса о существовании небелковых форм внеземной жизни, его серьезному обсуждению должна предшествавать строгая формулировка самого обобщенного понятия жизни, но эта проблема до сих пор не получила общепризнанного удовлетворительного решения. (Создатся впечатление, что открытие форм жизни, существенно отличающихся от привычных для нашего воображения, вообще может не вызвать сколько-нибудь заметного интереса у ненаучной общественности. Не очень трудно вообразить себе создание компьютерных вирусов, способних размножаться в сетях и способных эволюционировать, гораздо труднее представить реакцию на это в обществе, отличную от досады пользователей, потерявших программы).

О природе гравитационных сил. Сформулированный Ньютоном закон всемирного тяготения относится к фундаментальным законам классического естествознания. Методологической слабостью концепции Ньютона был его отказ обсуждать механизмы, приводящие к возникновению гравитационных сил (“Я гипотез не измышляю”). После Ньютона неоднократно предпринимались попытки создания теории гравитации. Подавляющее большинство подходов связано с так называемыми гидродинамическими моделями гравитации, пытающимися объяснить возникновение сил тяготения механическими взаимодействиями массивных тел с промежуточной субстанцией, которой приписывается то или иное название: “эфир”, “поток гравитонов”, “вакуум” и т.д. Притяжение между телами возникает вследствие разряжения Среды, возникающей либо при ее поглощении массивными телами, либо при экранировке ими ее потоков. Все эти теории имеют общий существенный недостаток: правильно предсказывая зависимость силы от расстояния (2), они неизбежно приводят к еще одному ненаблюдаемому эффекту: торможению тел, движущихся относительно введенной субстанции.

Существенно новый шаг в развитии концепции гравитационного взаимодействия был сделан А. Эйнштейном, создавшим общую теорию относительности.

фигуры Джонса Один из известнейших в мире астрологов Марк Джонс как-то обратил внимание, что е.

Архитектурные стили с примерами зданий / Курс эрудиции

Теперь шашлык готовим только так — лучший маринад для шашлыка Маринад для шашлыка из .

28 магических дорожек, по которым Вам непременно захочется прогуляться . 28 маги.

Семь смертных (или главных) грехов в христианстве Семь смертных грехов, или главные грехи .

-Метки

-Музыка

-Рубрики

- Антиквариат и др. коллекции (591)

- Женские штучки (280)

- Тайны (129)

- Мудрости (124)

- Старинные принты (106)

- Комнатные цветы и растения (58)

- Старинные карты (35)

- графология (19)

- Аюрведа (5)

- Все для фотошопа (1092)

- анимашки (102)

- уроки PAINT (3)

- клипарт (185)

- разделители (20)

- скрап (103)

- фоны (43)

- фото природа (90)

- фотошоп (418)

- Про еду (177)

- флеш (231)

- бродилки (166)

- видеоролики (367)

- Винтаж (239)

- гравюры (89)

- для компа (255)

- живопись (4501)

- здоровье (566)

- Из астрологии (1383)

- Космос (120)

- Скорпион (53)

- Камни (9)

- иное (289)

- интересное (299)

- история вещей и людей (860)

- календарь (из истории) (635)

- Киносеанс (245)

- клипарты (65)

- Кошки (1124)

- животные (310)

- котоматрица (100)

- птицы (233)

- Красивые картинки (2281)

- иллюстрации (632)

- наив (11)

- СЮР и ФЭН (336)

- кулинария (430)

- В мультиварке (34)

- Мое рукоделие (16)

- музыка (371)

- натюрморт (701)

- открытки (130)

- оформление дневника (292)

- Парусники и др. техника (192)

- По разным странам (365)

- полезные советы (208)

- полезные ссылки (196)

- программы (52)

- рамки (34)

- Рукоделие (4017)

- бисер (299)

- цветы (12)

- вышивка (257)

- вязание (281)

- декупаж (775)

- лепка (344)

- плетение (332)

- поделки (541)

- роспись (117)

- Шитье и крой (645)

- Сказочные домики (1051)

- архитектура (366)

- уют в доме и возле (547)

- скачать (64)

- Стихия, катастрофы (129)

- тест (78)

- фотоарт (86)

- шаблоны, трафареты (157)

- эзотерика (773)

- Биоэнергетика (214)

- Руны (190)

- Таро (178)

- нумерология (76)

- хиромантия (44)

- Мудры (22)

- юмор, приколы (159)

-

Радио в блоге

[Этот ролик находится на заблокированном домене]

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Законы движения планет Солнечной системы

Пусть нам известно угловое расстояние Марса от точки весеннего равноденствия во время одного из противостояний планеты - его прямое восхождение «15 которое выражается углом g(гамма)Т1М1, где T1 - положение Земли на орбите в этот момент, а M1 - положение Марса. Очевидно, что спустя 687 суток (таков звездный период обращения Марса) планета придет в ту же точку своей орбиты.

Если определить прямое восхождение Марса на эту дату, то, как видно из рисунка, можно указать положение планеты в пространстве, точнее, в плоскости ее орбиты. Земля в этот момент находится в точке Т2, и, следовательно, угол gT2M1 есть не что иное, как прямое восхождение Марса - a2. Повторив подобные операции для нескольких других противостояний Марса, Кеплер получил еще целый ряд точек и, проведя по ним плавную кривую, построил орбиту этой планеты. Изучив расположение полученных точек, он обнаружил, что скорость движения планеты по орбите меняется, но при этом радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади. Впоследствии эта закономерность получила название второго закона Кеплера.

Радиусом-вектором называют в данном случае переменный по своей величине отрезок, соединяющий Солнце и ту точку орбиты, в которой находится планета. АА1, ВВ1 и CC1 - дуги, которые проходит планета за равные промежутки времени. Площади заштрихованных фигур равны между собой. Согласно закону сохранения энергии, полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют силы тяготения, остается неизменной при любых движениях тел этой системы. Поэтому сумма кинетической и потенциальной энергий планеты, которая движется вокруг Солнца, неизменна во всех точках орбиты и равна полной энергии. По мере приближения планеты к Солнцу возрастает ее скорость, увеличивается кинетическая энергия, но вследствие уменьшения расстояния до Солнца уменьшается энергия потенциальная. Установив закономерность изменения скорости движения планет, Кеплер задался целью определить, по какой кривой происходит их обращение вокруг Солнца. Он был поставлен перед необходимостью сделать выбор одного из двух возможных решений: 1) считать, что орбита Марса представляет собой окружность, и допустить, что на некоторых участках орбиты вычисленные координаты планеты расходятся с наблюдениями (из-за ошибок наблюдений) на 8'; 2) считать, что наблюдения таких ошибок не содержат, а орбита не является окружностью. Будучи уверенным в точности наблюдений Тихо Браге, Кеплер выбрал второе решение и установил, что наилучшим образом положения Марса на орбите совпадают с кривой, которая называется эллипсом, при этом Солнце не располагается в центре эллипса. В результате был сформулирован закон, который называется первым законом Кеплера. Каждая планета обращается вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Как известно, эллипсом называется кривая, у которой сумма расстояний от любой точки Р до его фокусов есть величина постоянная. На рисунке обозначены: О - центр эллипса; S и S1 - фокусы эллипса; АВ - его большая ось. Половина этой величины (а), которую обычно называют большой полуосью, характеризует размер орбиты планеты. Ближайшая к Солнцу точка А называется перигелий, а наиболее удаленная от него точка В - афелий. Отличие эллипса от окружности характеризуется величиной его эксцентриситета: е = OS/OA. В том случае, когда эксцентриситет равен О, фокусы и центр сливаются в одну точку - эллипс превращается в окружность.

Т1^2 / T2^2 = a1^3 / a2^3

где m1 и m2 - массы тел; r - расстояние между ними; G - гравитационная постоянная

Открытию закона всемирного тяготения во многом способствовали законы движения планет, сформулированные Кеплером, и другие достижения астрономии XVII в. Так, знание расстояния до Луны позволило Исааку Ньютону (1643 - 1727) доказать тождественность силы, удерживающей Луну при ее движении вокруг Земли, и силы, вызывающей падение тел на Землю. Ведь если сила тяжести меняется обратно пропорционально квадрату расстояния, как это следует из закона всемирного тяготения, то Луна, находящаяся от Земли на расстоянии примерно 60 ее радиусов, должна испытывать ускорение в 3600 раз меньшее, чем ускорение силы тяжести на поверхности Земли, равное 9,8 м/с. Следовательно, ускорение Луны должно составлять 0,0027 м/с2.

Сила, удерживающая Луну на орбите, есть сила земного притяжения, ослабленная в 3600 раз по сравнению с действующей на поверхности Земли. Можно убедиться и в том, что при движении планет, в соответствии с третьим законом Кеплера, их ускорение и действующая на них сила притяжения Солнца обратно пропорциональны квадрату расстояния, как это следует из закона всемирного тяготения. Действительно, согласно третьему закону Кеплера отношение кубов больших полуосей орбит d и квадратов периодов обращения T есть величина постоянная: Ускорение планеты равно:

a= u2/d =(2pid/T)2/d=4pi2d/T2

Из третьего закона Кеплера следует:

поэтому ускорение планеты равно:

Итак, сила взаимодействия планет и Солнца удовлетворяет закону всемирного тяготения и имеются возмущения в движении тел Солнечной системы. Законы Кеплера строго выполняются, если рассматривается движение двух изолированных тел (Солнце и планета) под действием их взаимного притяжения. Однако в Солнечной системе планет много, все они взаимодействуют не только с Солнцем, но и между собой. Поэтому движение планет и других тел не в точности подчиняется законам Кеплера. Отклонения тел от движения по эллипсам называют возмущениями. Возмущения эти невелики, так как масса Солнца гораздо больше массы не только отдельной планеты, но и всех планет в целом. Наибольшие возмущения в движении тел Солнечной системы вызывает Юпитер, масса которого в 300 раз превышает массу Земли.

Астрономия конца XVI века отмечает столкновение двух моделей нашей Солнечной системы: геоцентрическая система Птолемея – где центром вращения всех объектов является Земля, и гелиоцентрическая система Коперника – где Солнце является центральным телом.

Модель Солнечной системы Клавдия Птолемея

В начале XVII века немецкий астроном Иоганн Кеплер, изучая систему Николая Коперника, а также анализируя результаты астрономических наблюдений датчанина Тихо Браге, вывел основные законы относительно движения планет. Они были названы как Три закона Кеплера.

Первый закон Кеплера

Иоганн Кеплер отметил, что планета движется по эллиптической орбите вокруг Солнца таким образом, что Солнце располагается в одном из двух фокусов эллипса, что и стало первым законом движения планет.

Первый закон Кеплера

Второй закон Кеплера

Проведем радиус-вектор от Солнца, которое располагается в одном из фокусов эллипсоидной орбиты планеты, к самой планете. Тогда за равные промежутки времени данный радиус-вектор описывает равные площади на плоскости, в которой движется планета вокруг Солнца. Данное утверждение является вторым законом.

Второй закон Кеплера

Третий закон Кеплера

Каждая орбита планеты имеет точку, ближайшую к Солнцу, которое называется перигелием. Точка орбиты, наиболее удаленная от Солнца, называется афелием. Отрезок, соединяющий эти две точки называется большой осью орбиты. Если разделить этот отрезок пополам, то получим большую полуось, которую чаще используют в астрономии.

Основные элементы эллипса

Третий закон движения планет Кеплера звучит следующим образом:

Отношение квадрата периода обращения планеты вокруг Солнца к большой полуоси орбиты этой планеты является постоянным, и также равняется отношению квадрата периода обращения другой планеты вокруг Солнца к большой полуоси этой планеты.

Также иногда записывают другое отношение:

Одна из записей третьего закона

Дальнейшее развитие

И хотя законы Кеплера имели относительно невысокую погрешность (не более 1%), все же они были получены эмпирическим способом. Теоретическое же обоснование отсутствовало. Данная проблема позже была решена Исааком Ньютоном, который в 1682-м году открыл закон всемирного тяготения. Благодаря этому закону удалось описать подобное поведение планет. Законы Кеплера стали важнейшим этапом в понимании и описании движения планет.

Читайте также: