Доклад на тему дагестанцы

Обновлено: 28.06.2024

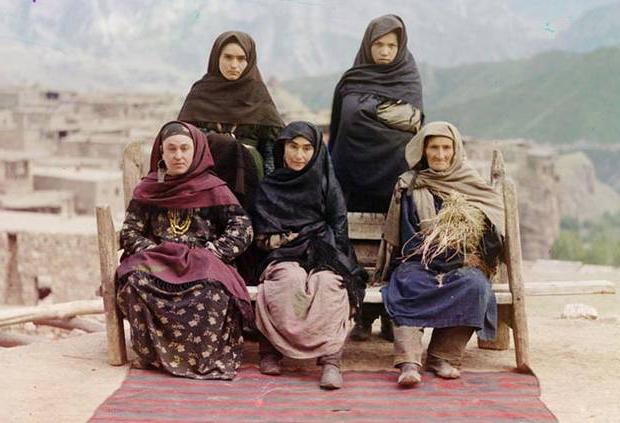

Дагестан – республика России, которая расположена в самом южном крае страны. Кроме того, она является многонациональной и объединяет 102 народности. Среди них как коренное, так и заезжее население. К коренным национальностям относят аварцев, агульцев, андийцев, кубачинцев, даргинцев, лакцев, рутулов, лезгинов, табасаранцев, цезов и других.

Культура и традиции народов Дагестана очень разнообразны, они формировались на протяжении долгих лет и передавались из поколения в поколение. Каждый из этих народов имеет свои особенности и отличия, которые придают им самобытности.

Аварцы

Маарулал или аварцы – народ Дагестана, насчитывающий около 577 тыс. человек. Расселены они по всему западному Дагестану, особенно в горных районах. Большинство из них сельские жители. Общаются они на своем аварском языке, который имеет множество диалектов. Аварцы исповедуют ислам, но элементы язычества в их вере все же присутствуют. Они свято относятся к природе, чтят ее и взывают о помощи, исполняя магические ритуалы.

Традиционным занятием для этих людей являются скотоводство и земледелие. Из животных предпочтительнее разводят крупный рогатый скот, а в горах – овец. Аварцы развили высокоорганизованную структуру террасового земледелия, которая в горах дополнялась еще и оросительной системой. Как и остальные народы Дагестана, аварцы активно с давних времен использовали домашние промыслы. К ним относят ткачество, вышивание, вязание из шерсти, резьбу по дереву и камню, кузнечество.

Агульцы

Традиции этого народа, как и традиции народов Дагестана в целом, уникальны. Главным занятием на протяжении веков для агульцев было скотоводство. Только мужчины имели право ухаживать за овцами. Женщины же занимались исключительно крупным рогатым скотом.

Обработка металла была очень важным аспектом жизни агульцев. Кузнецы изготовляли топоры, косы, ножи и серпы, которые пригодятся в любом хозяйстве. Агульцы были превосходными строителями. Они строили мосты, дома и мечети. Украшали свои сооружения искусно вырезанными камнями, в орнаментах которых отображалась вся культура народов Дагестана.

Андийская группа народов

Андийцы – это целая группа народностей, которая включает в себя такие народы Дагестана, как ахвахцы, ботлихцы, тиндалы, багулалы, каратинцы, годоберинцы, чмалалы и, собственно, сами андийцы. Общее количество людей этих национальностей составляет 55-60 тыс. человек. Проживают они в высокогорных районах Западного Дагестана. Общение происходит на андийском языке с множеством диалектов.

Вероисповедание андийцев отображает обычаи народов Дагестана, так как большинство коренного населения мусульмане-сунниты. Основными занятиями у них также были земледелие и скотоводство. Издревле дома у этих народов строились из камня. Двухэтажных жилищ было не так много, одноэтажные имели прямоугольную форму. Те андийцы, которые занимались земледелием, разработали свой сельскохозяйственный календарь, который помогал определять время посева и сбора тех или иных растений.

Даргинцы

Даргинцы – народ Дагестана, традиционно населяющий горные районы. Языка, который бы объединял всех даргинцев, не существует, вариаций даргинского языка много. Обычаи и традиции народов Дагестана, как и даргинцев в отдельности, тесно связаны с общими социальными и хозяйственными процессами, которые происходили в древний период истории. Занимались они обычной для жителей этой территории деятельностью, то есть скотоводством, земледелием и народными промыслами. Даргинцы славились своими ювелирными и коже-шерстяными изделиями, оружием. Женщины обрабатывали шерсть, ткали сукно и паласы.

Кубачинцы

Этот народ Дагестана проживает в небольшом поселке Кубачи Дахадаевского района. Численность их не превышает 1900 человек. Кроме этого кубачинцы живут и в других поселениях Средней Азии и Кавказа. Их родной язык – кубачинский. Жители этого поселения в основном ремесленники. Если они и выращивали продукты или выпасали скот, то это носило вспомогательный характер.

Наиболее распространенными ремеслами издавна были металлообработка, строительство, резьба по дереву и камню. Женщины занимались вязанием, ткачеством, вышивкой, изготовляли войлок, из которого мастерили обувь. Знание и мастерство в обработке металла передавалось от отца к сыну. Интересными являются народные танцы кубачинцев, которые были тщательно разработаны для исполнения различных обрядов.

Лакцы

Центральная часть Нагорного Дагестана заселена еще одним из народов – лакцами. Язык – лакский, вероисповедание – ислам. Этот народ с древних времен живет на территории Дагестана. Их основное занятие - выращивание пшеничных культур (рожь, пшеница, просо, бобовые, ячмень и другое). Также было развито животноводство. Из промыслов были развиты сукноделие, ювелирное дело, гончарство, обработка камня серебряное и золотое шитье. Лакцы были знаменитыми торговцами, кондитерами и акробатами. Богатый и эпос у этого народа. Из уст в уста передавались истории о великих героях прошлого и о том, как они боролись со злом.

Лезгины

Лезгины компактно расселились на землях Южного Дагестана. Их численность в этом районе составляет 320 тыс. человек. Общение происходит на лезгинском языке, который часто видоизменяется местными жителями. Лезгинская мифология богата на рассказы о богах, которые управляли природой. Но на смену язычеству пришло христианство, которое через некоторое время все же заменил ислам.

Как и все народы Дагестана, лезгины выращивали культурные растения, в особенности пшеницу, рис и кукурузу, разводили домашний скот. Лезгины изготовляли чудесные ковры, которые известны далеко за пределами их края. Также распространенными ремеслами были ткачество, прядение, производство войлока и ювелирных изделий. Известны лезгины и своим народным танцем – лезгинкой, которая стала традиционной для всех народов Кавказа.

Рутулы

Название этого народа происходит от самого большого поселения – Рутул, расположенного в Южном Дагестане. Говорят эти люди на рутульском языке, но его диалекты в значительной степени различаются между собой. Вероисповедание традиционно для этой местности - ислам. Также присутствуют элементы язычества: поклонение горам, могилам святых. Еще одной особенностью является то, что наряду с Аллахом рутулы признают еще одного, их собственного бога Йиншли.

Табасараны

Этот народ также проживает в Южном Дагестане. Их численность равна 90 тыс. человек. Табасаранский язык делится на южный и северный диалекты. Основное верование – ислам. Занятия также очень традиционны для этого региона – животноводство и земледелие. Табасараны являются мастерами в ткачестве ковров, гончарстве, кузнечестве, обработке дерева и изготовлении носков с разнообразными узорами. Достаточно развиты разнообразные жанры фольклора, такие как мифические сказания и обрядовые песни.

Цезская группа народов

К Цезским народам относятся гинухцы, бежтинцы, цезы, гунзибцы и хваршины. Общего языка нет, народы общаются на своих наречиях. Для этих народностей издавна огромное значение имели кровные узы семей, так называемые тухумы. Эти объединения помогали каждому члену, подбирали наиболее выгодную партию для брака. Из продуктов использовали молоко, сушеное и свежее мясо, крупы, муку, свежие и сушеные фрукты. Хотя эти народи и исповедуют ислам, верования в джиннов, домовых, чертей и ведьм сохранились.

Таким образом, Дагестан является колыбелью множества народов. Культура и традиции народов Дагестана и в наше время сохранила свои отличительные черты, что делает их интересными для изучения. Их вера соединила в себе основные черты ислама с пережитками языческого прошлого, что делает их уникальными.

Республика Дагестан является составной частью Российской Федерации. У Дагестана и его народов выверенная временем общая судьба с народами России. Прославленный на весь мир руководитель горцев Дагестана и Чечни имам Шамиль, который в XIX веке более тридцати лет возглавлял борьбу горцев против колониальной политики русского царизма на Кавказе, на закате жизни принес присягу на верность России и завещал дагестанцам жить в дружбе и согласии с ней.

Уникальность Дагестана также в его географическом расположении между Европой и Азией. В историческом прошлом через территорию Дагестана проходила самая короткая сухопутная дорога, соединяющая Европу со странами Передней Азии. Поэтому все завоеватели стремились овладеть территорией Дагестана. По приморской низменности Дагестана также проходил один из Великих шелковых путей из Европы в Китай.

Духовная культура местных народов также развивалась в близком совместном контакте, соответственно происходило их взаимообогащение.

Таковыми являются традиционные нормы культуры поведения и этикет поведения человека в семье и обществе, общие для всех дагестанцев правила гостеприимства и куначества, уважительное отношение к старшему поколению, уважение к женщине, правовая культура и т.д. Эти и другие добрые традиции являются бесценным наследием, которое досталось нам от предшествующих поколений дагестанцев.

Умудренное жизненным опытом старшее поколение в свою очередь старалось вести себя по отношению к молодежи вежливо и корректно, оно было сдержанно, неприхотливо и не требовало к себе излишнего внимания.

О мудрости старцев Страны гор народный поэт Дагестана Расул Гамзатов писал:

В горах старик седоголовый,

Что ходит в шубе круглый год,

Так подковать умеет слово,

Что в мир пословица войдет.

О, горцы старые! Не раз им

Еще народ воздаст хвалу.

Служил советчиком их разум

И полководцу, и послу…

Современный Дагестан

За последние десятилетия в республике сформировалось новое поколение, которое смогло найти себя в формате изменений социально-политической жизни.

Современная молодежь очень мобильна, креативна, она свободно мыслит, лишена консерватизма. И это естественно и сообразно природе. Но в той же степени, насколько хорошо молодежь владеет новейшими техническими возможностями, она должна знать и любить свою историю, чтить свои традиции, уважать старших, постигать опыт прежних поколений. Только в этом случае возможны преемственность в сохранении художественного наследия, этнических и духовных традиций и прогресс личности.

В этом культурно-познавательном процессе велика роль работников учреждений культуры, участников любительских творческих коллективов, фольклорных ансамблей, в том числе и Республиканского Дома народного творчества Министерства культуры Дагестана. Это единственное учреждение, которое должно бороться за сохранение, развитие традиций, культуры народов. Его деятельность напрямую связана с востребованными реалиями сегодняшнего дня, решением проблем межкультурного диалога.

Сохранение этнокультурной среды и поддержка носителей этого пласта требуют новаций в формах и методах работы.

В республике традиционные фестивали фольклора, праздники всех жанров любительского творчества проводятся ежегодно. Их зрителями могут стать не только жители и гости нашей столицы, но и многих районов и городов.

Сегодня народной культуре очень нужна поддержка. Необходимость не только муниципальных, но и государственных вложений в эту отрасль возрастает в силу многих причин.

Человека, для которого главными стали такие чувства, как патриотизм, уважение к семье, любовь к родине, нельзя принудить к всякого рода асоциальным действиям и поступкам. Поэтому одной из причин роста преступности, нравственной распущенности, духовной деградации в молодежной среде является отход от этнического, культурного опыта прошлых поколений и традиций.

Сегодня одними из хранителей самобытности, фольклора, культурных традиций являются село, сельские клубные учреждения и клубные формирования: фольклорные ансамбли, народные театры, коллективы, представляющие жанры хореографического, хорового, музыкального искусства. Сегодня все наши фольклорные коллективы имеют сельскую прописку. У них давние традиции и опыт выступлений, богатая история. Но, к сожалению, часто сам факт их существования зависит от воли муниципальных властей.

Большинство народных коллективов нуждается в обновлении национальных костюмов и обуви, народных музыкальных инструментов. Фольклор под фонограмму или электронную музыку нельзя представлять зрителю или слушателю. Это выхолащивает саму идею традиционности народной культуры. Ведь она, помимо эстетического, несет познавательное, воспитательное значение, поэтому живой звук, живой голос – обязательное условие функционирования фольклорного наследия, его жизнеспособности.

Изучение фольклора и растущий интерес к нему – общая мировая тенденция, причем растет интерес к познанию не только своего художественного наследия, но и культурного опыта других народов.

Добиться этого можно лишь всем миром. Тем более, что авторитет народной культуры сегодня неоспорим, и надежды на нее возлагаются огромные, поскольку в современных условиях, реалиях поколение новой постиндустриальной формации не только по обязанности, но и по вдумчивому пониманию воспринимает фольклор и народные традиции как золотой фонд культуры своего Отечества.

Обрядовая культура – древнейший вид народного творчества. Это особый способ передачи определенных идей, форма проявления коллективных переживаний людей, приобщения личности к обществу. Народная музыка, песня, танец, определенный ритуал обряда рождались по ситуации.

В каждом времени года свое настроение, свои бытовые занятия, своя тональность. Осенью – одни песни, зимой – другие, с иным настроением народ встречает приход весны и торжествующего лета.

Дагестан – уникальный регион, где до сих пор бытуют обряды и обрядовый фольклор – неотъемлемая часть народной культуры. Созданные народными массами обрядовые песни не только исполняются во время проведения тех или иных обрядов, но и выносятся на клубную сцену художественной самодеятельностью различных сел, районов, городов.

Возникли обряды в глубокой древности вместе со становлением человеческого общества как необходимый элемент его социального бытия и духовной культуры. Обряд – это особый способ передачи новым поколениям свода определенных идей, норм поведения, ценностей и чувств.

Обряд – это коллективное символическое действие, форма проявления коллективных переживаний людей, приобщения личности к коллективу, обществу.

Календарные и семейно-бытовые обряды и обрядовая поэзия в своей основе являются древнейшим видом народного творчества. Они тесно связаны с хозяйственной деятельностью и убедительно показывают, как на самых ранних этапах развития человечества обряды и поэзия порождались трудовой практикой и сопутствовали ей.

Обряды приурочивались к наступлению новых периодов календарного года.

Основным занятием народов Дагестана, наряду с животноводством, было земледелие, и поэтому календарная обрядность носит ярко выраженный аграрный характер. В ней отразились древнейшие взгляды на природу и попытки воздействовать на нее, а также думы и заботы дагестанского крестьянства о хлебе насущном, об урожае, от которого зависело благополучие его семьи.

Обряды, как обычаи и традиции, являются по сути своей массовыми формами организаций духовной жизни. Они осуществляют на протяжении тысячелетий передачу нравственного, социального опыта, моральных и этических качеств предшествующих поколений последующим.

Уникальные по многообразию, красочности и богатству народные обряды составляют сокровищницу и непреходящую ценность народной культуры, неотъемлемую часть народной жизни.

Одними из надежных хранителей народной культуры являются фольклорные коллективы. Очень серьезным направлением являются народные художественные промыслы, переросшие в творчество и наоборот. Они появлялись там, где они могли быть. Возникали и жили ограниченно для тех мест, где они рождались, как заготовки, которые будто созданы для дальнейшей шлифовки.

Мастера учились у природы, пользуясь тем, чем наградила она, талантливо, успешно. Где-то были дерево, рог, камень, глина, металл, многое, из чего делали одежду, вязали, пряли, ткали, вышивали, скорняжничали, сапожничали. И казалось, что каждый творил, чтобы отблагодарить и просто – за шанс сделать полезное, редкое и обязательно красивое. Оригинальностью отличалась так называемая кайтагская вышивка, центрами которой были сс. Маджалис, Баржамат, Джибахни, Карацан. Она выполнялась крупной гладью разноцветными шелковыми нитями. Они служили для обшивки подушек, накидок на люльку и т.д.

Одним из широко распространенных видов народного художественного творчества дагестанцев является декоративно-прикладное искусство и его составная часть – народные художественные промыслы, имеющие многовековые традиции. В Дагестане издавна получили распространение и развитие различные виды ремесла: художественная обработка металла, ковроткачество, гончарное дело, резьба по камню и дереву, обработка кости, изготовление национальной одежды и обуви, узорное вязание и вышивка. Значительное развитие достигло и золотошвейное дело, центром которого являлись села Кубачи, Кумух, Чох, Балхар, Согратль и Кулинские села.

Народные художественные промыслы Дагестана, зародившиеся в глубокой древности, прошли длительный путь становления, развития и совершенствования.

Различные виды художественных промыслов продолжали развиваться и в XVIII-XX вв. Высокой степени совершенствования достигла художественная обработка металла в селениях Кубачи, Кумух, Гоцатль, Гамсутль, Чох, Амузги, Харбук, где изготавливались холодное и огнестрельное оружие, а также ювелирные изделия с изысканной художественной отделкой. В производстве и декоративной отделке кинжалов, шашек, кремневых ружей и пистолетов, а также браслетов, серег, колец, женских поясов, всевозможных подвесок, налобных, височных, нагрудных украшений, мужских поясов, газырей кубачинские мастера использовали многообразные технические и декоративные приемы: литье, чернь, позолоту, зернь, филигрань, выемчатую и перегородчатую эмаль, инкрустацию драгоценными и полудрагоценными камнями, цветными стеклами, резной слоновой костью, золотую и серебряную насечку по железу и стали. Центром косторезного дела являлось и продолжает оставаться с. Кубачи.

Оружейное и ювелирное дело было широко известно за пределами Дагестана. Изделия мастеров, работавших в XIX–XX вв., – М. Гасанова, А. Ибрагимова, С. Шахаева из Кубачи, А. Шахшаева, О. Пашаева, А. Габиева из Кумуха, М. Исмаилова из Гоцатля, Мадиева из Чоха, много раз экспонировались на выставках в Тбилиси, Москве, Петербурге, Лондоне, Стамбуле (Константинополь), Тегеране и удостаивались там наград. В это время многие дагестанские златокузнецы работали в городах Центральной России, Ближнего Востока, Северного Кавказа, Закавказья и т.д.

Большого совершенства достигло в Дагестане ковроткачество, центрами которого являлись селения Рутул, Касумкент, Ахты, Микрах, Хив, Халаг, Хучни, Хурик, Ляхля, Артик, Межгюль, Казанище, Каякент, Эрпели, Хунзах, Тлярата, Карата, Кулецма, г. Дербент и т.д.

Крупными центрами медночеканного, гончарного производства являлись аварские, лакские, даргинские села Гоцатль, Ичичали, Кумух, Кубачи, Балхар, Сулевкент.

Камнерезным искусством славились селения Урари, Уллуая, Кумух, Бакни, Сутбук, Кунки, Ругуджа, Чох, Куяда, Андрейаул, Согратль, г. Дербент и близлежащие к нему лезгинские и табасаранские селения.

Резьбой по дереву занимались в районах, наиболее богатых лесом: в Табасаране, Кайтаге, в селах Южного Дагестана и горной Аварии. Мастера села Унцукуль изготавливали из кизилового, абрикосового, орехового дерева широкий ассортимент изделий с серебряной, медной и латунной насечкой: курительные трубки, мундштуки, табакерки и многие другие оригинальные предметы.

В развитии дагестанских художественных промыслов существенные изменения произошли в советское время. На это положительно повлияли объединение мастеров в кооперативы, создание специализированных промысловых артелей, преобразованных в начале 60-х годов в фабрики и художественные комбинаты, участие мастеров в выставках, выполнение государственных заказов, закупка лучших произведений для пополнения музейных коллекций. Для артелей были построены новые здания и созданы новые цеха.

В последние годы значительно повысилось внимание развитию художественных промыслов. Создаются специализированные промысловые крупные артели. Наши мастера и предприятия участвуют в зарубежных и российских выставках, выполняют государственные заказы. Создают более усовершенствованные станки, мастерские, готовят лучших профессиональных специалистов. Труд народных умельцев высоко оценен государством.

Современное искусство народных художественных промыслов зиждется на богатых традициях прошлых исторических эпох. Народные умельцы в своем творчестве опираются на огромный опыт многих предшествующих поколений талантливых мастеров.

Сегодня сохранение народного художественного творчества, народных промыслов – народного мастерства – это объединяющая сила, важный рычаг сохранения народной памяти и культуры нации.

Дагестан — одна из самых многонациональных республик России. Численность населения — 2621.8 тыс. человек (2005). Сельское население составляет 57,3 % (2005), а удельный вес городского населения составляет 42,7 % (2005). Плотность населения: 52,1 чел./км² (2005). По данным правительства республики, за её пределами постоянно проживает ещё более 700 тысяч дагестанцев. Народы Дагестана говорят на языках четырёх основных языковых групп.

Содержание

Языковые группы народов Дагестана

К нахско-дагестанской языковой семье относятся языки следующих народов (численность в Дагестане):

-

, андо-цезские народы и арчинцы — 496,1 тыс. чел. (27,5 %, 1989 г.), 758,4 тыс. чел. (29,4 % , 2002 г.) — 280,4 тыс. (15,6 %, 1989 г.), 425,5 тыс. (16,5 %, 2002 г.) — 204,4 тыс. (11,3 %, 1989 г.), 336,7 тыс. (13,1 %, 2002 г.) — 91,7 тыс. (5,1 %, 1989 г.), 140,2 тыс. (5,4 %, 2002 г.) — 78,2 тыс. (4,3 %, 1989 г.), 110,2 тыс. (4,3 %, 2002 г.) — 57,9 тыс. (3,2 %, 1989 г.), 87,9 тыс. (3,4 %, 2002 г.), 152,4 тыс. (5,7 %, 2011 г.) — 15,0 тыс. (0,8 %, 1989 г.), 24,3 тыс. (0,9 %, 2002 г.) — 13,8 тыс. (0,7 %, 1989 г.), 23,3 тыс. (0,9 %, 2002 г.) — 5,2 тыс. (0,3 %, 1989 г.), 8,2 тыс. (0,3 %, 2002 г.)

-

— 231,8 тыс. (12,9 %, 1989 г.), 365,8 тыс. (14,2 %, 2002 г.) — 75,5 тыс. (4,2 %, 1989 г.), 111,7 тыс. (4,3 %, 2002 г.) — 28,3 тыс. (1,6 %, 1989 г.), 38,2 тыс. (1,4 %, 2002 г.)

-

(включая терских казаков), украинцы, белорусы — 175,4 тыс.(9,7 %, 1989 г.), 124,3 тыс. (4,8 %, 2002 г.)

Подавляющее большинство верующих среди нахско-дагестанских и тюркских народов — мусульмане (сунниты на севере, шииты на юге). Рождаемость — 19,5 на тысячу населения (3 место в Российской Федерации, после Ингушетии и Чечни). Среднее число детей на одну женщину — 2,12.

Народы Дагестана

Кроме этого в западном Дагестане проживают ещё 14 народностей, которые официально в переписях включаются как этнические группы в составе аварцев [2] : андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы и цезы. В южном Дагестане также компактно проживают горские евреи.

В Дагестане нет титульного народа. Крупнейшими по численности являются аварцы, затем даргинцы, кумыки, лезгины и.т.д.

Национальный состав

Национальный состав Дагестана по переписям СССР

| Народ | 1926 [3] | 1939 [4] | 1959 [5] | 1970 [6] | 1979 [7] | 1989 [8] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Аварцы | 138 749 | 230 488 | 239 373 | 349 304 | 418 634 | 496 077 |

| Агулы | 7653 | — | 6378 | 8644 | 11 459 | 13 791 |

| Азербайджанцы | 23 428 | 31 141 | 38 224 | 54 403 | 64 514 | 75 463 |

| Даргинцы | 108 926 | 150 421 | 148 194 | 207 776 | 246 854 | 280 431 |

| Кумыки | 87 960 | 100 053 | 120 859 | 169 019 | 202 297 | 231 805 |

| Лакцы | 39 878 | 51 671 | 53 451 | 72 240 | 83 457 | 91 682 |

| Лезгины | 90 509 | 96 723 | 108 615 | 162 721 | 188 804 | 204 370 |

| Ногайцы | 26 086 | 4677 | 14 939 | 21 750 | 24 977 | 28 294 |

| Русские | 98 197 | 132 952 | 213 754 | 209 570 | 189 474 | 165 940 |

| Рутульцы | 10 333 | — | 6566 | 11 799 | 14 288 | 14 955 |

| Табасараны | 31 915 | 33 432 | 33 548 | 53 253 | 71 722 | 78 196 |

| Таты | 204 | — | 2954 | 6440 | 7437 | 12 939 |

| Цахуры | 3531 | — | 4278 | 4309 | 4560 | 5194 |

| Чеченцы | 21 851 | 26 419 | 12 798 | 39 965 | 49 227 | 57 877 |

Что касается этнических групп Западного Дагестана, то они зафиксированы в переписи 1926 года, по которой в Дагестане проживали 7681 андийца, 854 арчинца, 3677 ахвахцев, 3054 багулала, 3354 ботлихца, 1425 годоберинцев, 3276 дидойцев (цезов), 1447 капучинов (т.е. бежтинцев), 3812 тиндинцев, 3438 чамалинцев, 1019 хваршинов и 98 хунзалов (т.е. годоберинцев) [3] . В последующих переписях населения СССР они не выделялись.

Национальный состав Дагестана по переписи 2002 года

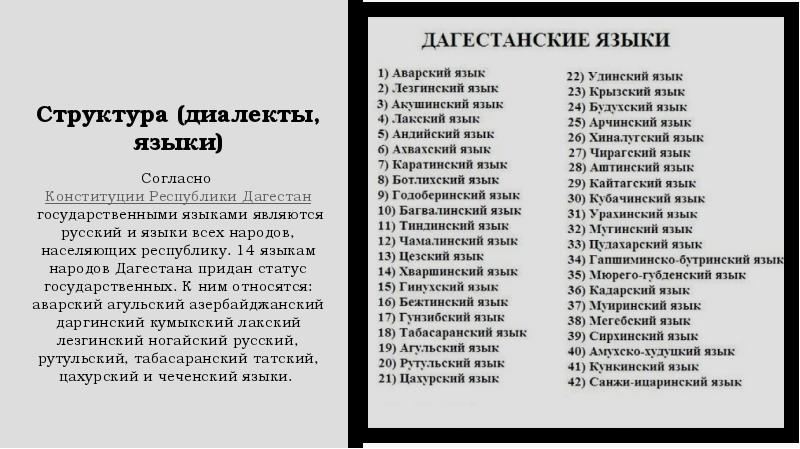

Дагестан является самой многонациональной республикой России. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. К ним относятся: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки. [9]

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Народы дагестана. Презентация на заданную тему содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Этническая история народа Ранняя история народов Дагестана представлялась как череда постоянных перемещений различных кочевых племен, смешений культур и этнических элементов. Примером миграционной теории является бытовавшая в исторической литературе точка зрения, что предками современных аварцев являлись тюркоязычные племена аваров или ираноязычные племена савиров. Множество миграционных теорий сложилось вокруг кумыкской народности. Принадлежность кумыкского языка к тюркской языковой семье породила версии о том, что предками данной народности являлись тюркоязычные племена - булгаров, хазаров, половцев, кипчаков.

Структура (диалекты, языки) Структура (диалекты, языки) Согласно Конституции Республики Дагестан государственными языками являются русский и языки всех народов, населяющих республику. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. К ним относятся: аварский агульский азербайджанский даргинский кумыкский лакский лезгинский ногайский русский, рутульский, табасаранский татский, цахурский и чеченский языки.

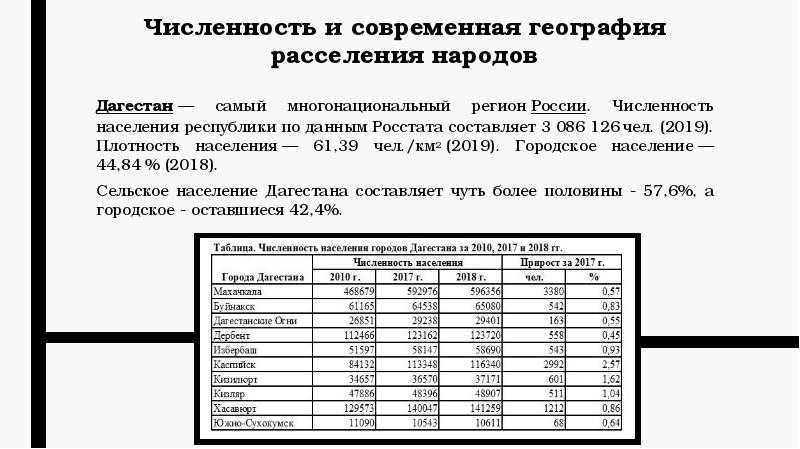

Численность и современная география расселения народов Дагестан — самый многонациональный регион России. Численность населения республики по данным Росстата составляет 3 086 126 чел. (2019). Плотность населения — 61,39 чел./км2 (2019). Городское население — 44,84 % (2018). Сельское население Дагестана составляет чуть более половины - 57,6%, а городское - оставшиеся 42,4%.

Аварцы - наиболее многочисленный этнос Дагестана. Составляют около 30 % населения республики. Основная область расселения - регионы западного горного Дагестана. Аварцы - наиболее многочисленный этнос Дагестана. Составляют около 30 % населения республики. Основная область расселения - регионы западного горного Дагестана. Даргинцы - второй по численности дагестанский этнос - составляют 16% населения республики (332.4 тыс. человек). Территория традиционного расселения даргинцев - горные и предгорные регионы среднего Дагестана. Кумыки насчитывают составляют 12.9 % населения республики. Территория их традиционного расселения - Терско-Сулакская низменность и предгорные районы Дагестана. Лезгин составляют около 12 % населения республики. Основная территория расселения лезгин - нагорный, предгорный и равнинный Южный Дагестан. Русские считаются одним из народов Дагестана. Сейчас их в республике 150.1 тыс. человек (7.3 % населения). Более 80 % дагестанских русских расселены во всех городах и поселках городского типа, однако только в Кизляре они составляют больше половины населения (54 %).

Особенности материальной и духовной культуры Костюмы: В Дагестане очень много различных народностей. Все они имеют свой отличительный костюм, однако, несмотря на особенности каждого, всех их объединяют определенные детали. Это использование в своей одежде различных туник, туникообразных рубах, платьев-рубах, платков, чухты, бешмека, чалмы. Все это сшито из ярких тканей, украшено узорами, расшито орнаментами, вышивкой.

Читайте также: