Почему куликовскую битву называют мамаевым побоищем кратко

Обновлено: 04.07.2024

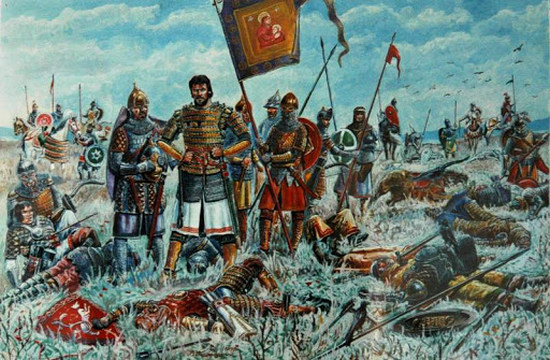

Кулико́вская би́тва [7] (Мамаево или Донское побоище) — сражение между войсками русских княжеств и ордынцами 8 сентября 1380 года (6888 год от сотворения мира) на Куликовом поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на территории, в настоящее время относящейся к Тульской области, на площади около 10 км².

Содержание

Предыстория

В 60-е годы XIV века усиление Московского княжества на Руси и темника Мамая в Золотой Орде шло практически одновременно, причём объединению Орды под властью Мамая во многом способствовали русские князья своими победами над Тагаем на р. Войде в 1365 году, над Булат-Темиром на р. Пьяна в 1367 году и походом на среднюю Волгу в 1370 году.

В 1376 году перешедший на службу к Мамаю с левобережья Волги хан Синей Орды Арапша разорил Новосильское княжество, избегая сражения с вышедшим за Оку московским войском, в 1377 на р. Пьяна разгромил не успевшее изготовиться к битве московско-суздальское войско, разорил Нижегородское и Рязанское княжества. В 1378 году Мамай всё-таки решился на прямое столкновение с Дмитрием, но войско Бегича потерпело сокрушительное поражение на р. Вожа. Рязанское княжество сразу же вновь было разорено Мамаем, но в 1378−1380 годах Мамай потерял свои позиции и на нижней Волге в пользу Тохтамыша.

Соотношение и развёртывание сил

Русское войско

Сбор русских войск был назначен в Коломне 15 августа. Из Москвы в Коломну выступило ядро русского войска тремя частями по трём дорогам. Отдельно шёл двор самого Дмитрия, отдельно полки его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского и отдельно полки подручных белозёрских, ярославских и ростовских князей.

Участие в общерусском сборе приняли представители почти всех земель Северо-Восточной Руси. Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств. Также были отряды волжских и сибирских татар. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок: Дмитрий возглавил большой полк; Владимир Андреевич — полк правой руки; в полк левой руки был назначен командующим Глеб Брянский; передовой полк составили коломенцы.

Непосредственным формальным поводом предстоящего столкновения стал отказ Дмитрия от требования Мамая увеличить выплачиваемую дань до размеров, в которых она выплачивалась при Джанибеке. Мамай рассчитывал на объединение усилий с великим князем литовским Ягайло и Олегом Рязанским против Москвы, при этом он рассчитывал на то, что Дмитрий не рискнёт выводить войска за Оку, а займёт оборонительную позицию на её северном берегу, как уже делал это в 1373 и 1379 годах. Соединение сил союзников на южном берегу Оки планировалось на 14 сентября.

На пути к Дону, в урочище Березуй, к русскому войску присоединились полки литовских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Андрей был наместником Дмитрия во Пскове, а Дмитрий — в Переяславле-Залесском, однако, по некоторым версиям, они привели и войска из своих прежних уделов, бывших в составе Великого княжества Литовского — соответственно Полоцка, Стародуба и Трубчевска. В последний момент к русскому войску присоединились новгородцы (в Новгороде в 1379-1380 годах наместником был литовский князь Юрий Наримантович [11] ). Полк правой руки, сформированный в Коломне во главе с Владимиром Андреевичем, выполнял затем в битве роль засадного полка, а Андрей Ольгердович в битве возглавил полк правой руки. Историк военного искусства Разин Е. А. указывает на то, что русская рать в ту эпоху состояла из пяти полков, однако, считает полк во главе с Дмитрием Ольгердовичем не частью полка правой руки, а шестым полком, частным резервом в тылу большого полка.

Войско Мамая

Битва

Место битвы

Подготовка к битве

Вечером и ночью 7 сентября Дмитрий Иванович объезжал войска, делая смотр. Тогда же, вечером, татарские передовые части, тесня русских разведчиков Семёна Малика, увидели русские построившиеся войска. В ночь на 8 сентября Дмитрий с Боброком выезжали на разведку и издали осматривали татарские и свои позиции.

Русское знамя

Существует также мнение, что поскольку оригинальный текст сказания не сохранился, а дошёл до наших дней в списках, то при переписывании могла произойти ошибка. То есть в изначальном тексте сказания могли быть такие слова:

- чермный – багровый, тёмнокрасный, мутно-красный (Воды чермны, яко кровь)

- червный/червоный – красный, алый, ярко-красный

- червленый – багряный, багровый, ярко-малиновый [15]

Ход битвы

Владимир Андреевич, командовавший засадным полком, предлагал нанести удар раньше, но воевода Боброк удерживал его, а когда татары прорвались к реке и подставили засадному полку тыл, приказал вступить в бой. Удар конницы из засады с тыла на основные силы татар стал решающим. Татарская конница была загнана в реку и там перебита. Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство.

Ход боя переломился. Мамай, наблюдавший издали за ходом сражения и увидев поражение, бежал с малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. Перегруппировать татарские силы, продолжить бой или хотя бы прикрыть отступление было некому. Поэтому всё татарское войско побежало.

Потери

Когда обозы, в которых повезли домой и многочисленных раненых воинов, отстали от главного войска, литовцы князя Ягайло и некоторые рязанцы грабили эти обозы и добивали беззащитных раненых.

Последствия

Обратное шествие Дмитрия было настоящим торжеством; Олег Рязанский признал его старшим, заключил союз; московский народ радовался победе и прозвал Дмитрия Донским, а Владимира Храбрым (по другой версии, великий московский князь Дмитрий Иванович получил почётное наименование Донской лишь при Иване Грозном [19] ). Многие считали эту победу за избавление от татарского ига, но вскоре убедились, что татары ещё сильны, и нескоро может наступить желанное освобождение. Тем не менее победа сильно увеличила в глазах народа могущество московского князя и этим содействовала делу государственного объединения.

Память

В 1848 году на Куликовом поле, по инициативе первого исследователя великой битвы обер-прокурора Священного Синода С. Д. Нечаева, был поставлен памятник, изготовленный на заводе Ч. Берда по проекту А. П. Брюллова. В 1880 торжественно отпразднован на самом поле, у с. Монастырщины, день 500-летней годовщины битвы.

Русская православная церковь празднует годовщину Куликовской битвы 21 сентября, так как 21 сентября по ныне действующему гражданскому григорианскому календарю соответствует 8 сентября по используемому РПЦ юлианскому календарю.

В XIV веке григорианский календарь ещё не был введён (он появился в 1584 г.), поэтому события до 1584 г. на новый стиль не переводят. Однако Русская Православная Церковь отмечает годовщину битвы именно 21 сентября, потому как в этот день празднуется Рождество Пресвятой Богородицы — по старому стилю именно 8 сентября (день битвы в XIV веке по Юлианскому календарю).

История изучения

Первым исследователем Куликова поля стал Степан Дмитриевич Нечаев (1792—1860). Коллекция сделанных им находок легла в основу Музея Куликовской битвы.

Историческая оценка

Историческая оценка значения Куликовской битвы неоднозначна. В целом, можно выделить следующие основные точки зрения:

13 в. разгоралась борьба между удельными княжествами за правление на территории Руси. В таких условиях выделились княжества с выгодным географическим и стратегическим расположением, под управлением дальновидных и властолюбивых правителей.

Основатель Московской династии — младший сын А. Невского Даниил, который в 1270 г. получил в управление столицу. 1300 г. — захват владений князя Константина от г. Коломны до г. Серпухов, Переяславльское княжество, Можайск. 14 в. — размеры Московского княжества увеличились вдвойне.

Князья Москвы завоевывают авторитет у ханов Золотой Орды. При помощи подкупа они задобрили правителей орды.1327 г. — московские правители принимают участие в подавлении антитатарского бунта в г. Тверь. Борьба за власть на руси была длительной, кровопролитной, но Москва победила.

1328 г. — Иван Калита получает ярлык от хана Узбека на правление. Сбор дани был возложен на местных князей. Наблюдалась расширение финансовых возможностей местных правителей.

Иван Калита применял тонкую стратегию в Орде: здесь он был дорогим гостем из-за щедрых подарков.

Почему куликовскую битву называют мамаевым побоище

В сражении участвовали войска русских княжеств под командованием Д. Донского. Противник — темник Орды Мамай. Мамай проиграл битву. Потери были большие с обеих сторон.

Предпосылки Куликовской битвы

- По прошествии времени, Москва становится наиболее развитым центром: сюда приезжают люди, ремесленники купцы. К тому же расширилась территория княжества.

- Поведение Москвы и отношение ее к ханам Орды изменилось: князья почувствовали независимость.1374 г. — разрыв отношений между Д. Донским и Ордой: князь не признал власть над ним и его княжеством хана Мамая. Такое вольнодумие не осталось без внимания монголов.

- Умирает литовский король Ольгерд. Его место занял Ягайло, который стремился наладить отношения с Ордой. В лице литовского короля Орда находит мощного союзника. Как результат, Русь осталось зажатой между сильными врагами: с восточной части — Орда, с запада — ВКЛ.

- 1378 г. — прошел слух, что Орда направляет войско для наказания непокорных князей Руси. Прошлые набеги показали, что Орда выжигает все на своем пути. Было принято решение — не пускать монголов на плодородные земли.

Подготовка к сражению

Князь Д. Донской с дружиной отправился навстречу Орде. Они встретились на р. Вожи. Появление русского войска было неожиданно для монголов. Сражение было неминуемо. Это вселило уверенность, что монголы ничем не отличаются от людей и их можно победить.

События у р. Вожи — камень преткновения с Мамаем, который хотел мести. Ему не давала покоя слава его предшественника Батыя, ему хотелось выжечь Русь. Происходящее показывало, что русские — достойный противник и, чтобы победить, необходим союзники. На поиски союзников ушло минимум времени:

- Ягайло, король ВКЛ.

- Князь рязанский Олег.

Исторические документы свидетельствуют, что князь Олег занимал противоречивую позицию: был союзником Мамая, сообщал о передвижении Орды на русские земли. В войско хана Мамая вошли люди со всех земель, которые были под контролем Орды, в том числе татары Крыма.

Назревающий конфликт требовал от русского князя решительных шагов. Именно в этот момент нужно собрать сильное войско и одолеть противника, показав, что Русь не покорена. 30 городов выделили войско, союзниками князя стали:

- Дмитрий Боброк – Волыниц, который ни раз одерживал победу над войском Орды.

- Владимир из Серпухова.

- Андрей, сын Ольгерда с братом Дмитрием.

Происходящие события подняли на борьбу всю страну: записывались в войско все, кто мог удержать меч. Ненависть к монголам объединила разобщенные феодальной раздробленностью земли Руси. Объединенные дружины отправились к р. Дон, где и состоялась Куликовская битва.

Кратко о ходе сражения

- Д. Донской с князьями.

- Хан Мамай с войском Орды, ВКЛ и рязанского князя Олега.

В начале сентября русская армия дошла до р. Дон. Была выбрана опасная позиция — удерживание реки (были недостатки и преимущества).

- Легче воевать. Монголам бы пришлось форсировать реку, а это изменяло ход сражения в сторону объединенных войск Руси.

- В любой момент могли подоспеть войска союзников Мамая: Ягайло и князя Олега.

Было принято правильное решение: войска Руси переправились через реку, сожгли после себя все мосты. Это позволило обезопасить тыл.

Движение войск

Сражение началось рано утром, 8.09. 1380 г. как только над Куликовым полем рассеялся туман. Битва началась со сражения богатырей: Пересвета и Челубея. Удар копий был настолько сильным, что участники скончались на месте. После этого началось мамаево побоище.

Побоище

Гражданская война

Отчасти, Куликовская битва была сродни гражданской войне. В подчинении Мамая на тот момент входило большое количество кочевых племен, среди которых были и половцы: у них монголы переняли язык и культуру. Кроме того, в состав орды входила некоторая часть русских земель, поэтому, не зря говорят, что на Куликовом поле разразился бой русских с русскими.

Историческое значение

Сложно переоценить историческое значение сражения:

- Сломлен миф о непобедимости Орды и ее войска. Русские войска обошли главные силы Орды.

- Куликовская битва нашла отражение в литературных произведениях и последующих событиях, оставивших неизгладимый свет на культуре Руси, среди которых была и повесть временных лет.

- Впервые русские почувствовали себя людьми после векового гнета ига.

- После победы над Ордой, Москва становиться центром Руси и городом, вокруг которого объединяются земли.

Куликовскую битву также называют Мамаевым или Донским побоищем — в честь врага и места сражения. Это событие произошло в 1380 году и стало поворотным в истории борьбы Руси против монголо-татарского ига. И хотя окончательно захватчик был разгромлен только к концу XV века, этот бой вселил в народ и князей веру в то, что иго может быть уничтожено, а свобода — возвращена.

Предпосылки и предыстория

Монгольское нашествие 1236−1242 годов особенно сильно продемонстрировало проблемы государства. Невозможность договориться и прийти на помощь друг другу, слабость князей стали причиной разорения городов и установления более чем на 2 века монголо-татарского ига и ханской власти.

Только в начале XIV века началось укрепление государства и усиление княжеской власти, простые люди увидели, что могущество хана не безгранично. В этом помогла Куликовская битва.

Предпосылками для нее послужили следующие события:

- Ослабление ханской власти в Золотой Орде из-за внутренних неурядиц и споров.

- Назревание в обществе желания освободиться от захватчиков, объединить земли.

- В 1371 году ярлык на княжение во Владимире был отдан Михаилу Александровичу Тверскому. В ответ на это князь Дмитрий Иванович (будущий Донской) объявил, что не будет получать ярлык, а Михаила на княжение не пустит. Через 3 года Дмитрий отказался и от выплаты дани.

- В 1374 (или 1375) году прибывшие в Нижний Новгород послы от Мамая были перебиты жителями.

- Русская армия одержала ряд военных побед: в 1365 г. — над князем Тагаем, в 1367 г. — над Булат-Тимуром. В 1370 г. войско совершило поход на среднюю Волгу, а через 6 лет вернулось, получило откуп от правящих там ставленников Мамая и посадило русских таможенников.

В 1378 году хан Мамай отправил войско против непокорного Дмитрия Ивановича, но его солдаты потерпели поражение на реке Вожа, хоть и разорили Рязань. Решающее столкновение было неизбежным.

Подготовка к сражению

На тот момент соотношение сил было следующим:

- Со стороны Мамая ситуация сложилась сложная. Поражение на реке Воже и наступление Тохтамыша к устью Дона вынудило хана использовать все силы. Он призвал наемников: генуэзцев, черкесов, буртасов и мусульман. Кроме того, к Мамаю присоединились литовский князь Ягайло и Олег Иванович, великий князь Рязанский.

- Вместе с Дмитрием Донским участвовали серпуховской князь (кузен московского) Владимир Андреевич, ростовский, ярославский и белозерский князья. По некоторым данным, литовские князья Андрей (наместник Дмитрия в Пскове) и Дмитрий (наместник в Переяславле-Залесском) также приходили с армией, причем собрали солдат не только в Пскове и Переяславле, но и в своих литовских уделах.

Более поздние письменные источники называют и других присоединившихся правителей, но их участие сомнительно, так как упоминания в основном связаны с более поздним расширением границ московского княжества и необходимостью подчеркнуть объединенный характер войска.

Русское войско было разделено на части:

- Большой полк под командованием Дмитрия Донского.

- Передовой полк, состоящий из коломенских солдат.

- Литовский Андрей руководил полком правой руки.

- Справа же находился засадный полк, который возглавил полководец Владимир Андреевич.

- Полк левой руки князей Василия Ярославского и Феодора Моложского.

- Сторожевой полк возглавляли князья Симеона Оболенского и Иоанна Тарусского.

Мамай планировал слияние с силами союзников 14 сентября на южном берегу Оки. Он считал, что расположение противника будет, как и раньше, оборонительным на северном берегу.

Чтобы помешать ему, Дмитрий в конце августа осуществил переправу с войском через Оку (мосты после переправы были сожжены) в рязанское княжество, причем он отправился в обход.

Этот маневр был воспринят многими, как поход на верную смерть, но оказался очень удачным: Мамай был вынужден принять сражение на более удобном для русских месте, река же защитила тыл.

Мамаево побоище

Дата Куликовской битвы — 8 сентября 1380 года. Произошло Куликовское сражение на одноименном поле на юго-востоке Тульской области, где река Непрядво впадает в Дон.

К концу дня 7 сентября русские солдаты уже были выстроены в боевые порядки. Вечером и ночью стороны наблюдали друг за другом, и утром были готовы к сражению. Князь Дмитрий Иванович перед побоищем поменялся одеждой с князем Михаилом Бренком, который после окончания был найден убитым в окружении многих перебитых воинов, защищавших его.

Сражаться начали только в полдень: до этого над Куликовым полем висел туман, мешающий войскам. В то же время подтянулись татары. Сперва произошли несколько коротких стычек передовых отрядов, затем состоялся легендарный бой татарина Челубея с монахом Пересветом (возможно, этот эпизод является вымыслом), в результате которого оба умерли. После этого началась битва, хронологию которой восстановить подробно практически невозможно.

Сперва преимущество было на стороне татар: центр и левый фланг русских едва не были прорваны, им также удалось разбить полк левой руки. Возникла угроза нападения врага на большой полк с тыла. Только когда татары прорвались к реке и оставили тыл без прикрытия, на них напал засадный полк. Одновременно началось наступление полков литовских князей Андрея и Дмитрия.

Битва закончилась к вечеру. У Мамая не было дополнительных сил, чтобы закончить или хотя бы прикрыть отступление, и засадный полк преследовал неприятеля еще 50 верст, перебив много солдат. Князь Дмитрий Донской был сбит с коня и контужен, но жив — его нашли под березой в бессознательном состоянии.

Итоги и последствия

Сражение на Куликовом поле не дало России победить окончательно: разгром Орды случился ровно через 100 лет. Однако Мамаево побоище имело огромное значение для государства: было наглядно продемонстрировано, что Золотая Орда не является непобедимой и может быть свергнута, но только если князья объединятся и забудут о спорах. Москва стала политическим центром объединения, московский князь — лидером-освободителем. Кроме того, Дмитрий Донской впервые передал власть над княжеством своему ребенку, не спрашивая позволения Орды.

Главным событием на Руси в 1380 году стала Куликовская битва, которая является одним из важнейших событий в истории всей страны. Это была первая крупная победа русских князей над монголо-татарами, которая доказала возможность свержения захватчиков. Но для этого князьям необходимо было объединиться, забыв о разногласиях. Рассказы о Куликовской битве легли в основу многих литературных памятников.

исторических связана следующие события?( ходил за данью к древлянам/ построил крепости на южных границах своего государство/ перед битвой он благословил/ Где установлен памятник первопечатнику Ивану Фёдорову?Как одевались горожане в 16 и 17 веке.

Ответ или решение 1

- Потому что тогда орды Мамая были разбиты – побиты;

- Основными символами власти были: шапка Мономаха, скипетр и держава;

- ходил за данью к древлянам – это был князь Игорь, построил крепости – князь Владимир, благословил перед сражением – Сергий Радонежский.

- Памятник установлен в самой Москве.

Как написать хороший ответ? Как написать хороший ответ?

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.

1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;

2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;

3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;

4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

Читайте также: