Объясните в чем заключается особенности функций эпидермиса кожи млекопитающих кратко

Обновлено: 28.06.2024

Кожа млекопитающих имеет большую толщину и обладает больше эластичностью, чем у других животных. Клетки эпидермиса (наружного слоя) постепенно снашиваются и отмирают, после чего замещаются новыми. Дерма, внутренний слой кожи, хорошо развит; в нижней части дермы откладывается жир. Из эпидермиса растут нитевидные роговые образования — волосы. Волосяной покров у млекопитающих, как оперение у птиц – это совершенный способ терморегуляции.

Основу волосяного покрова составляют мягкие, тонкие волосы, которые составляют подшерсток. Между ними растут более длинные, редкие и жесткие остевые волосы, которые защищают пуховые волосы и кожу млекопитающих от механических повреждений. Также многие млекопитающие на голове, шее, груди и передних конечностях имеют хорошо развитые длинные и жесткие чувствительные волосы — вибриссы. Волосяной покров у всех млекопитающих периодически линяет и сменяется с разной периодичность и длительностью линьки.

Производными образованиями эпидермиса у зверей являются когти, ногти, копыта, чешуя и полые рога (например, у баранов, быков, антилоп, козлов). Костные рога у лосей и оленей развиваются из дермы – внутреннего слоя кожи.

Кожные покровы млекопитающих имеют большое количество желез: потовых, сальных, пахучих и млечных. Испарения потовых выделений млекопитающего обеспечивает механизм терморегуляции, способствуя охлаждению организма. Сальные выделения предохраняют волосяной покров от намокания, а кожу, наоборот, от пересыхания. Пахучие железы выделяют секрет, который позволяет особям одного вида метить территорию, находить друг друга или отпугивать врагов (скунс, хорек и др.). Млечные железы вырабатывают молоко, которым самки млекопитающих кормят детенышей.

Объясните, в чём заключаются особенности функций эпидермиса кожи млекопитающих.

Выполняет защитную функцию, предотвращает попадания микроорганизмов внутрь и др.

Каковы особенности строения скелета человека?

Каковы особенности строения скелета человека?

В чём заключается функция опорной

Пожалуйста, максимально понятный ответ)).

1. Каковы особенности строения скелетачеловека?

1. Каковы особенности строения скелета

В чём заключается функция опорной

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?

В чем заключается метаболическая функция кожи.

1. В чём особенности кожи у амфибий?

1. В чём особенности кожи у амфибий?

2. В чём особенности органов зрения и слуха у Земноводных?

Выделите существенные функции различных желез кожи млекопитающих?

Выделите существенные функции различных желез кожи млекопитающих.

В чем заключаются особенности внутреннего строения млекопитающих в отличие от пресмыкающихся?

В чем заключаются особенности внутреннего строения млекопитающих в отличие от пресмыкающихся.

В чём заключается защитная функция органов осязания, обоняния и вкуса?

В чём заключается защитная функция органов осязания, обоняния и вкуса?

В чём заключается параллелизм эволюции птиц и млекопитающих?

В чём заключается параллелизм эволюции птиц и млекопитающих?

Особенности строения и функции передних и задних конечностей млекопитающих?

Особенности строения и функции передних и задних конечностей млекопитающих.

В чём заключается функция опорной системы человека?

В чём заключается функция опорной системы человека?

2) + антропогенные 4) оказывают воздействие на живые организмы 5) не всегда, например внутривидовая или межвидовая борьба.

Во времена Древней Греции очень широко было распространено мнение о том, что основополагающим фактором, который определяет тип нервной реакции человека в ответ на влияние внешних факторов, было то, какое именно вещество наиболее сильно представлено в..

Жабры холоднокроаность плавники и хвост.

Синквейн - этопятистрочный стих Ботаника. Растения, деревья Живут, памагают Растут, питают Жить помогают.

Если цветок будет в окрашенной воде он будет такого цвета как и сама вода.

Если цветок поставить в окрашенную воду то окрасится цветок.

Соденитильная ткань образует опорний каркас и наружние покрови всех органов.

Представитель : Белая планетария Образ жизни : Планетарий ведут ночной и хищный образ жизни. Скрываются и прячутся под камнями и опавшую листву. Процесс жизнедеятельности : Местообитание у белой планетарии - это пресноводные мелкие речки и пруды, о..

Корненожки : 1)в илена дне прудовс загрязненной водой. 2)Она имеетвидмаленького (0, 2—0, 5 мм) бесцветногоцитоплазматическогокомочка, постоянно меняющего свою форму. 3)Состоит из одной клетки 4)гетеротрофное 5)дышит растворённым в воде кислородом6)..

• эпидермиса,

• собственно кожи – дермы,

• подкожной жировой клетчатки.

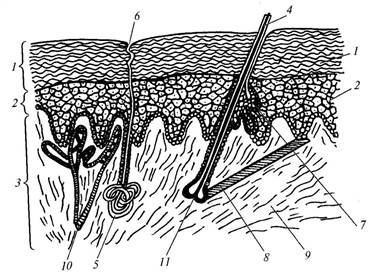

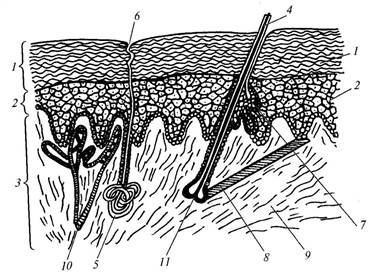

| 1 – роговой слой эпидермиса 2 – мальпигиев слой эпидермиса 3 – дерма 4 – потовая железа 5 – устье потовой железы 6 – волос 7 – сальная железа 8 – кровеносные сосуды 9 - нервные волокна кожи 10 –жировые отложения |

Строение поверхностного слоя кожи – эпидермиса и его придатков различно у разных классов позвоночных животных, но они обладают общими свойствами:

• состоят из эпителиальных клеток, происходящих из эктодермы, а под ними располагается дерма, происходящая из мезенхимы;

• содержат особые клетки, благодаря которым непрерывно или циклами постоянно происходит обновление клеток, закрывающих поверхность тела животного.

Кожа развивается из двух эмбриональных зачатков. Из эктодермы зародыша развивается наружный слой кожи – эпидермис.

Глубокие слои кожного покрова – дерма и подкожная клетчатка - формируются мезенхимой.

Толщина кожи у позвоночных варьирует. Кроме того, она может быть различной на разных частях тела одного и того же животного. Эпидермис достигает наибольшей толщины на местах, испытывающих постоянное трение при хождении и лазании; нередко здесь образуются мозоли (Например - подошвы лап, седалищные мозоли некоторых обезьян, мозоли на коленях у верблюдов и т.п.)

В соответствии с видовыми особенностями животных кожа характеризуется специфическими производными кожного покрова: копыта травоядных животных, гребень птицы, рога, волосяной покров, молочные железы у млекопитающих, перья у птиц.

Эпидермис кожи представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. Толщина его и степень ороговения специфичны для каждого вида животного, области тела и развития волосяного покрова.

Наиболее полно представлен эпидермис кожи в областях, не покрытых волосами. Процесс ороговения связан с накоплением клетками специальных белков – кератинов и их превращением. В эпидермисе нет кровеносных сосудов. Питательные вещества и кислород в него поступают из капилляров дермы, которая образует большую площадь контакта с эпидермисом благодаря обилию сосочков и высокой степени их развития.

Кожа участвует в обмене веществ, в процессах теплорегуляции, выделения, синтеза витаминов (витамин D ) и др. Окраска кожи обусловлена пигментами, которые в виде зернышек меланина, распределяются в клетках ростового слоя, в межклеточных промежутках и в специальных пигментных клетках.

Собственно кожа или дерма – производное мезенхимы, состоящее из слоя клеток и волокон соединительной ткани, ниже которого лежит слой жировой ткани. Состоит из двух слоёв – наружного – сосочкового и внутреннего – сетчатого.

Дерму пронизывают кровеносные сосуды, ветвятся окончания чувствующих нервов, воспринимающие температурные и болевые раздражения. Поскольку пигменты расположены, главным образом, в производных кожи – чешуе, щитках, перьях или волосках,- то эти производные и являются главными носителями окраски животных. Собственно кожа обычно не окрашена.

Мякиши.

К производным кожного покрова относятся мякиши. Мякиш - это подушковидные утолщения кожи, расположенные в области кисти и стопы. У собаки имеются запястный, пястный, плюсневый и пальцевые мякиши. На каждом мякише имеется подкожный слой (особенность - желтая жировая ткань), основа кожи и эпидермис.

В коже млекопитающих животных имеются разнообразные железы, выделяющие различные вещества и выполняющие различные функции.

Железы кожи.

Сальные железы распространены по всему кожному покрову млекопитающих животных, отсутствуют лишь в коже сосков вымени, пятачка свиней и мякишей конечностей. Выводные протоки сальных желез открываются в воронку волоса. Клетки сальных желез образуют жирный секрет, который смазывает поверхность кожи и волосы, способствуя сохранению эластичности, и предохраняет кожу от проникновения микробов и грибков.

Потовые железы расположены в глубокой зоне дермы. С потом выделяются продукты распада, но основная функция потовых желез – терморегуляционная: выделяющийся при перегреве пот испаряется, охлаждая тело. Потовые железы обильны у приматов и копытных, относительно слабо развиты у собачьих, кошек, зайцеобразных и грызунов, отсутствуют у китообразных, ленивцев, ящеров.

Пахучие железы представляют собой видоизмененные потовые или, реже, сальные железы, а иногда объединение тех и других. Например - анальные железы многих хищников, Пахучий секрет этих желез служит прежде всего для меченья территории и для видового опознавания, реже – для самозащиты ( скунсы).

Млечные железы – видоизмененные потовые железы – развиваются у самок всех млекопитающих. Это специализированные железы кожного покрова, связанные с гормональной регуляцией.

Подкожная клетчатка – слой рыхлой соединительной ткани с большим содержанием жировых клеток. Этот слой обычно равномерно распределен по всему телу животного, но бывает, сосредоточен и на определенных местах. Отложения жира в подкожной клетчатке у наземных животных используется как энергетический резерв. Особенно велики отложения жира у зверей, впадающих в спячку (сурки, суслики, барсуки, медведи); максимальных размеров они достигают осенью.

У большинства животных запасы жира не столь заметны и мы даже не подозреваем о его присутствии. Подкожно-жировая клетчатка подвижно соединяет кожу с внутренними тканями: обеспечивает подвижность кожного покрова, иногда она так свободно прикреплена к телу, что животное практически может в ней повертываться.

Функции кожного покрова.

Кожа выполняет функции, являющиеся разновидностями ответных реакций организма:

- защитные

- терморегулирующие,

- рецепторные,

- выделительные,

- дыхательные

- всасывающие

Защитная функция:

Механическая защита организма кожей от внешних факторов обеспечивается плотным роговым слоем эпидермиса, эластичностью кожи, ее упругостью и амортизационными свойствами подкожной клетчатки. Благодаря этим качествам кожа способна оказывать сопротивление механическим воздействиям – давлению, ушибу, растяжению и т.д.

Кожа в значительной мере защищает организм от радиационного воздействия. Инфракрасные лучи почти целиком задерживаются роговым слоем эпидермиса; ультрафиолетовые лучи задерживаются кожей частично.

Кожа защищает организм от проникновения в него химических веществ, в т.ч. и агрессивных.

Защита от микроорганизмов обеспечивается бактерицидным свойством кожи (способность убивать микроорганизмы). Здоровая кожа непроницаемая для микроорганизмов. С отслаивающимися роговыми чешуйками эпидермиса, салом и потом с поверхности кожи удаляются микроорганизмы и различные химические вещества, попадающие на кожу из окружающей среды. Кроме того, кожное сало, пот создают на коже кислую среду, неблагоприятную для размножения микроорганизмов. Бактерицидные свойства кожи снижаются под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды – при загрязнении кожи, переохлаждении; защитные свойства кожи снижаются при некоторых заболеваниях. Если микробы проникают в кожу, то в ответ на это возникает защитная воспалительная реакция кожи.

Кожа принимает участие в процессах иммунитета.

Дыхательная функция:

Кожное дыхание усиливается при повышении температуры окружающей среды, во время физических нагрузок, при пищеварении, увеличении атмосферного давления, при воспалительных процессах в коже. Кожное дыхание тесно связано с работой потовых желез, богатых кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Всасывающая функция:

Всасывание воды и растворенных в ней солей через кожу практически не происходит. Некоторое количество водорастворимых веществ всасывается через сально-волосяные мешочки и через выводные протоки потовых желез в период отсутствия потовыделения. Жирорастворимые вещества всасываются через наружный слой кожи – эпидермис. Газообразные вещества (кислород, углекислота и др.) всасываются легко. Также легко всасываются через кожу отдельные вещества, растворяющие жиры (хлороформ, эфир) и некоторые растворяющиеся в них вещества (йод). Большинство ядовитых газов через кожу не проникает, кроме кожно-нарывных отравляющих веществ – иприта, люизита, и др. Лекарства всасываются через кожу по-разному. Морфин всасывается легко, а антибиотики в незначительном количестве. Всасывающая способность кожи усиливается после разрыхления и слущивания рогового слоя эпидермиса.

Выделительная функция:

Выделительная функция кожи осуществляется посредством работы потовых и сальных желез. При ряде заболеваний почек, печени, легких выделение веществ, которые обычно удаляются почками (ацетон, желочные пигменты и др.), увеличивается. Потоотделение осуществляется потовыми железами и происходит под контролем нервной системы. Интенсивность потоотделения зависит от температуры окружающей среды, общего состояния организма. Потоотделение увеличивается при повышении температуры воздуха, при физической нагрузке. Во время сна и отдыха потоотделение уменьшается. Кожное сало выделяется сальными железами кожи.

Терморегуляционная функция:

В процессе жизнедеятельности организма вырабатывается тепловая энергия. При этом организм поддерживает постоянную температуру тела, необходимую для нормального функционирования внутренних органов, независимо от колебаний внешней температуры. Процесс поддержания постоянной температуры тела называется терморегуляцией. Слой подкожной жировой клетчатки, жировая смазка кожи являются плохим проводником тепла, поэтому препятствуют избыточному поступлению тепла или холода извне, а также излишней потере тепла. Термоизолирующая функция кожи снижается при её увлажнении, что приводит к нарушению терморегуляции. При повышении температуры окружающей среды происходит расширение кровеносных сосудов кожных покровов – кровоток кожи усиливается. При этом повышается потоотделение с последующим испарением пота и усиливается теплоотдача кожи в окружающую среду. При понижении температуры окружающей среды происходит рефлекторное сужение кровеносных сосудов кожи; деятельность потовых желез угнетается, теплоотдача кожи заметно уменьшается. Терморегуляция кожи – сложный физиологический акт. В нем принимают участие нервная система, гормоны эндокринных желез организма. Температура кожи зависит от времени суток, качества питания, физического состояния организма, возраста человека, других факторов.

Кожа и её производные. Кожа млекопитающих, как и у всех хордовых, состоит из двух слоёв: наружного – эпидермиса и внутреннего – кутиса, или дермы (рис. 56). Кожа у млекопитающих толстая в связи с разрастанием кутиса. Кожа участвует в защите, терморегуляции, дыхании, выделении и других процессах.

Наружный слой – эпидермис. Он отделён от кутиса неклеточной базальной мембраной, выполняющей барьерно-трофическую функцию. Эпидермис состоит из двух слоёв. Более глубокий – мальпигиев, или

ростковый. Это живые, крупные клетки, способные интенсивно размножаться. Старея, клетки погибают и формируют поверхностный

Рис. 56. Строение кожи млекопитающего:

1 – роговой слой эпидермиса, 2 – мальпигиев слой эпидермиса, 3 – собственно кожа (кутис), 4 – волос, 5 – мышца волоса, 6 – отверстие её протока, 7 – сальная железа, 8 – мышца волоса, 9 – соединительнотканные волокна кожи, 10 – кровеносный сосуд, 11 – сосочек в основании волоса.

роговой слой эпидермиса, который постоянно снашивается и замещается клетками нижележащего слоя.

Внутренний слой – кутис, или собственно кожа. Кутис толще эпидермиса и состоит из плотной соединительной ткани с гладкими мышечными волокнами и подкожной клетчатки. Кутис обильно переплетён кровеносными сосудами и нервами.

У большинства видов млекопитающих на коже имеется волосяной покров, который предохраняет тело от потери тепла, уменьшает отдачу влаги, смягчает механические воздействия, обуславливает окраску зверя. У дельфинов волосы на теле исчезли в связи с водным образом жизни. Киты, слоны, носороги, бегемоты, моржи, сирены частично утратили волосяной покров. Это явление вторичное.

Функции волосяного покрова разнообразны: теплоизоляция и теплорегуляция – пух, реже ость; защитная – ость, щетина, иглы; сигнальная – ость, реже пух; на голове расположены особо длинные и упругие волосы – вибриссы, корни которых окружены нервными окончаниями. Это чувствительные волосы – осязательная функция.

У некоторых млекопитающих всё тело или его отдельные участки (хвост, лапы) покрыты роговой чешуёй (ящеры, бобры, ондатра, крысы, мыши и др.). Чешуя млекопитающих гомологична роговой чешуе рептилий.

Когти, ногти и копыта рассмотрите на препаратах. Они покрывают концевые фаланги пальцев, представляют собой плотные роговые пластинки. Все они имеют эпидермальное происхождение. Как и волосы они растут за счёт мальпигиева слоя эпидермиса. А питательные вещества получают по кровеносным сосудам кутиса.

У некоторых млекопитающих эпидермис образует роговые утолщения – мозоли (на груди и подошвах верблюдов, подушки пальцев у некоторых зверей), которые выполняют защитную функцию.

Роговыми образованиями является массивный рог носорогов – это сросшиеся в эмбриогенезе волосовидные выросты эпидермиса, а также полые чехлы (рога) полорогих копытных (коров, быков, коз, баранов, антилоп…). Эти рога сидят на костной основе (производные кутиса), прирастающей к лонным костям. Растут эти рога-чехлы медленно и сохраняются пожизненно.

Рога оленей и жирафов – производные кутиса. Молодые рога (пáнты) – выросты кутиса состоят из активно размножающихся клеток. Они снабжаются питательными веществами через густую кровеносную сеть. Олени ежегодно их сбрасывают. Эти рога играют роль турнирного оружия или несут защитную функцию.

Для покровов млекопитающих характерно наличие в коже трубчатых потовых и альвеолярных (гроздевидных) сальных желёз. Потовые выделяют пот (по составу близкий к первичной моче) и охлаждают тело при его перегреве, сальные – сальный секрет, который смазывает поверхность кожи и волосы, предохраняя их от различных воздействий среды (например, намокания) и придавая им эластичность. У многих млекопитающих имеются ещё пахучие железы – видоизменённые потовые и сальные. Эти железы имеют большую роль в межвидовых и внутривидовых взаимоотношениях.

Характерный признак млекопитающих – наличие млечных (молочных) желёз, выделяющих у самок высокопитательное молоко – пищу новорожденных детёнышей.

Кожа и её производные. Кожа млекопитающих, как и у всех хордовых, состоит из двух слоёв: наружного – эпидермиса и внутреннего – кутиса, или дермы (рис. 56). Кожа у млекопитающих толстая в связи с разрастанием кутиса. Кожа участвует в защите, терморегуляции, дыхании, выделении и других процессах.

Наружный слой – эпидермис. Он отделён от кутиса неклеточной базальной мембраной, выполняющей барьерно-трофическую функцию. Эпидермис состоит из двух слоёв. Более глубокий – мальпигиев, или

ростковый. Это живые, крупные клетки, способные интенсивно размножаться. Старея, клетки погибают и формируют поверхностный

Рис. 56. Строение кожи млекопитающего:

1 – роговой слой эпидермиса, 2 – мальпигиев слой эпидермиса, 3 – собственно кожа (кутис), 4 – волос, 5 – мышца волоса, 6 – отверстие её протока, 7 – сальная железа, 8 – мышца волоса, 9 – соединительнотканные волокна кожи, 10 – кровеносный сосуд, 11 – сосочек в основании волоса.

роговой слой эпидермиса, который постоянно снашивается и замещается клетками нижележащего слоя.

Внутренний слой – кутис, или собственно кожа. Кутис толще эпидермиса и состоит из плотной соединительной ткани с гладкими мышечными волокнами и подкожной клетчатки. Кутис обильно переплетён кровеносными сосудами и нервами.

У большинства видов млекопитающих на коже имеется волосяной покров, который предохраняет тело от потери тепла, уменьшает отдачу влаги, смягчает механические воздействия, обуславливает окраску зверя. У дельфинов волосы на теле исчезли в связи с водным образом жизни. Киты, слоны, носороги, бегемоты, моржи, сирены частично утратили волосяной покров. Это явление вторичное.

Функции волосяного покрова разнообразны: теплоизоляция и теплорегуляция – пух, реже ость; защитная – ость, щетина, иглы; сигнальная – ость, реже пух; на голове расположены особо длинные и упругие волосы – вибриссы, корни которых окружены нервными окончаниями. Это чувствительные волосы – осязательная функция.

У некоторых млекопитающих всё тело или его отдельные участки (хвост, лапы) покрыты роговой чешуёй (ящеры, бобры, ондатра, крысы, мыши и др.). Чешуя млекопитающих гомологична роговой чешуе рептилий.

Когти, ногти и копыта рассмотрите на препаратах. Они покрывают концевые фаланги пальцев, представляют собой плотные роговые пластинки. Все они имеют эпидермальное происхождение. Как и волосы они растут за счёт мальпигиева слоя эпидермиса. А питательные вещества получают по кровеносным сосудам кутиса.

У некоторых млекопитающих эпидермис образует роговые утолщения – мозоли (на груди и подошвах верблюдов, подушки пальцев у некоторых зверей), которые выполняют защитную функцию.

Роговыми образованиями является массивный рог носорогов – это сросшиеся в эмбриогенезе волосовидные выросты эпидермиса, а также полые чехлы (рога) полорогих копытных (коров, быков, коз, баранов, антилоп…). Эти рога сидят на костной основе (производные кутиса), прирастающей к лонным костям. Растут эти рога-чехлы медленно и сохраняются пожизненно.

Рога оленей и жирафов – производные кутиса. Молодые рога (пáнты) – выросты кутиса состоят из активно размножающихся клеток. Они снабжаются питательными веществами через густую кровеносную сеть. Олени ежегодно их сбрасывают. Эти рога играют роль турнирного оружия или несут защитную функцию.

Для покровов млекопитающих характерно наличие в коже трубчатых потовых и альвеолярных (гроздевидных) сальных желёз. Потовые выделяют пот (по составу близкий к первичной моче) и охлаждают тело при его перегреве, сальные – сальный секрет, который смазывает поверхность кожи и волосы, предохраняя их от различных воздействий среды (например, намокания) и придавая им эластичность. У многих млекопитающих имеются ещё пахучие железы – видоизменённые потовые и сальные. Эти железы имеют большую роль в межвидовых и внутривидовых взаимоотношениях.

Характерный признак млекопитающих – наличие млечных (молочных) желёз, выделяющих у самок высокопитательное молоко – пищу новорожденных детёнышей.

Читайте также:

- В чем заключалась цель прибытия тюркского посольства в константинополь кратко

- Что должно быть в уголке безопасности в старшей группе по фгос в доу

- Могла ли конфликтология возникнуть до xx века ответ обоснуйте кратко

- Место социальной педагогики в системе педагогических наук кратко

- Памятка для родителей по проектной деятельности в начальной школе