Казачество как образ жизни кратко

Обновлено: 28.06.2024

Десятниченко: Корнями я отсюда, но жила до 15 лет в Ташкенте. На юге России казачью тему сложно игнорировать, поэтому в какой-то момент я просто поняла, что пора. Администрация края у нас активно популяризирует казачество, оно везде, и я решила понять для себя — почему.

Казачество — оно разное. С ними все сложно, потому что даже сами казаки говорят, что они не те. В 1920-х годах было такое понятие, как расказачивание. Кто-то связывает его с раскулачиванием, ведь большинство казаков были зажиточными, поэтому на них советская власть обратила такое пристальное внимание. Они работали, содержали большое хозяйство, нанимали тех, кто будет за этим хозяйством следить. А на Кубани было много казаков, и создавалось впечатление, что репрессиям подверглись только они. Некоторые историки выделяют этот период как голодомор и приводят довольно убедительные доказательства его существования.

Ты поняла для себя, чем было казачество до этого?

Сейчас я нахожусь в процессе. В соавторстве с коллегой я занимаюсь исследованием этой темы — когда же казачество изменилось. И это было не в ХХ веке. Мы отталкиваемся от идеи о том, что это произошло в XVII веке, после Смутного времени.

Как говорит один мой друг, до этого времени у нас была не история, а фэнтези — мало источников, очень вольные трактовки происходящего. Но если брать какие-то общие моменты, то я бы, наверное, сравнила тех казаков с военными вольнонаемными отрядами, которые несли определенную службу за плату. У них были свои взгляды на то, какой должна быть эта служба, как им жить и что делать, но при этом они могли спокойно участвовать в боевых действиях по обе стороны конфликта.

Эта версия близка к истине, так как во времена зарождения казачества (а, история казаков насчитывает более 500-а лет существования) считалось особой доблестью в молодости провести некоторое время в отшельничестве: удалиться в пустыню, горы или леса, чтобы питаться дичью и одеваться в шкуры зверей.

Происхождение казачества

Происхождение казачества — сложная тема, которая до сих пор вызывает споры и бурные дискуссии. Этническая принадлежность казаков тоже покрыта завесой тайны. Принято считать, что казачество сформировалось на территории, которая сейчас принадлежит разным государствам:

- Польше,

- Чехии,

- Хорватии,

- Австрии,

- Украины,

- России,

- Казахстана.

Ряд историков считает, что казаки относятся к культуре различных тюркских народов.

Немецкий историк Г. Штекль пишет:

Во все времена казаки считались хорошими воинами. Казачьи воинские формирования входили в вооружённые силы:

Казаки на Руси

На Руси c XIV−XV вв. называли людей вольных, не связанных никакими обязательствами, готовых к работам по найму и свободно перемещавшихся с места на место, независимо от их языка, веры и происхождения.

Во-первых, мы видим, что заселителям земель можно было всегда найти таких людей, нетяглых и неписьменных (не переписанных), людей, не имеющих собственной земли, собственного хозяйства и долженствующих потому кормиться работою на чужих землях, при чужих хозяйствах, при чужих промыслах; а такие-то бездомовные люди именно назывались у нас казаками. Но понятно, что между этими людьми находилось много и таких, которые не хотели жить на чужих землях, в зависимости от чужих людей и предпочитали вести воинственную, опасную, но более привольную, разгульную жизнь в степи, на границах и далее, за границами государства; куда должны были деваться люди, выбывшие из городов и волостей, которых населители земель не имели права принимать к себе? Существование казаков как пограничного воинственного народонаселения было естественно и необходимо по географическому положению древней Руси, по открытости границ со всех сторон; на всех границах долженствовали быть и действительно были казаки, но преимущественно были они необходимы и многочисленны на степных границах, подвергавшихся постоянным и беспощадным нападениям кочевых хищников, где, следовательно, никто не смел селиться, не имея характера воина, готового всегда отражать нападение, сторожить врага.

В России многие слышали о Запорожских и Донских казаках, это два самых известных казачьих сообщества. Оба появились приблизительно в XV-XVI веках. Они имели похожие традиции и культуру, но жили на разных территориях, хоть и недалеко друг от друга. Запорожцы — вдоль Днепра на территории современной Украины, донские — вдоль нижнего Дона на территории современной России.

Донские казаки нанимались на службу к представителям русской монархии, запорожцы служили Великому княжеству Литовскому, а затем — Речи Посполитой.

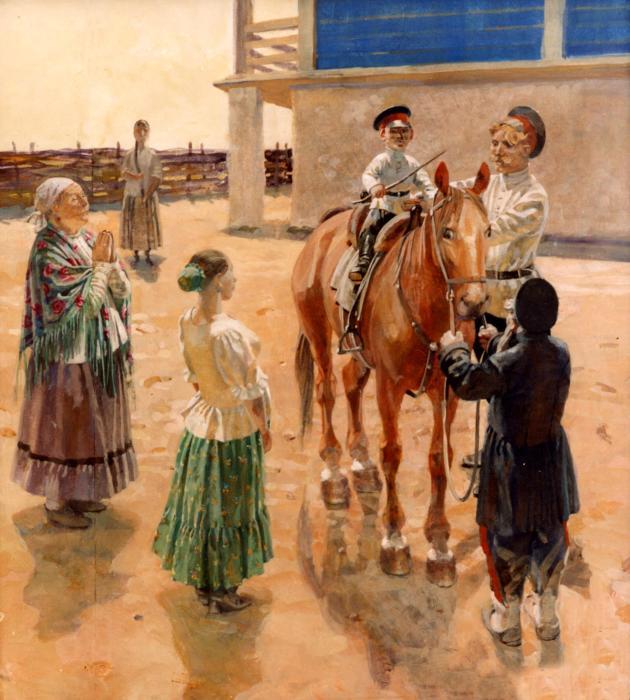

К XIX казачество стало исключительно военным сословием, казаки часто участвовали в подавлении различных восстаний. Во время гражданской войны казаки сражались по обе стороны участников конфликта, а некоторые воздержались от военных действий.

Современные казаки

Современные казаки считают себя потомками представителей прежнего казачества, но многие историки относят казачество XXI века к определенной субкультуре. Участники первых казачьих организаций 1980-х годов считали себя потомками отдельного народа, репрессированного при советской власти.

Иерархия казаков

Обычно у казаков действует определенная иерархия, хотя ряд казачьих сообществ не признает эту систему.

Казачьи чины

- Казак — рядовой

- Приказный (приказной казак) — ефрейтор

Унтер-офицерские (младшие) чины:

- Младший урядник — младший унтер-офицер, младший сержант

- Урядник — унтер-офицер, сержант

- Старший урядник — старший унтер-офицер, старший сержант

- Младший вахмистр — старшина

- Вахмистр — фельдфебель, прапорщик

- Старший вахмистр — старший прапорщик

- Подхорунжий — младший лейтенант

Обер-офицерские (старшие) чины:

- Хорунжий — подпоручик, лейтенант

- Сотник — поручик, старший лейтенант

- Подъесаул — штабс-капитан, капитан

- Есаул — майор

Штаб-офицерские (главные) чины:

- Войсковой старшина — подполковник

- Казачий полковник — полковник

Генеральские (высшие) чины:

- Генерал-майор — генерал-майор

- Генерал-лейтенант — генерал-лейтенант

- Генерал от кавалерии — полный генерал

- Генерал-фельдмаршал — генерал-фельдмаршал

Форма казаков

Форменная одежда — обязательная составляющая облика казака. Казаков легко отличить от других воинов по характерной одежде, обладающей этнической символикой.

По расцветке лампасов казака можно узнать род войск и принадлежность к определенному региону.

Другие элементы одежды казака:

- фуражка,

- папаха,

- бешмет,

- шаровары.

Казачья форма считается семейной реликвией, а фуражку в доме кладут на видное место.

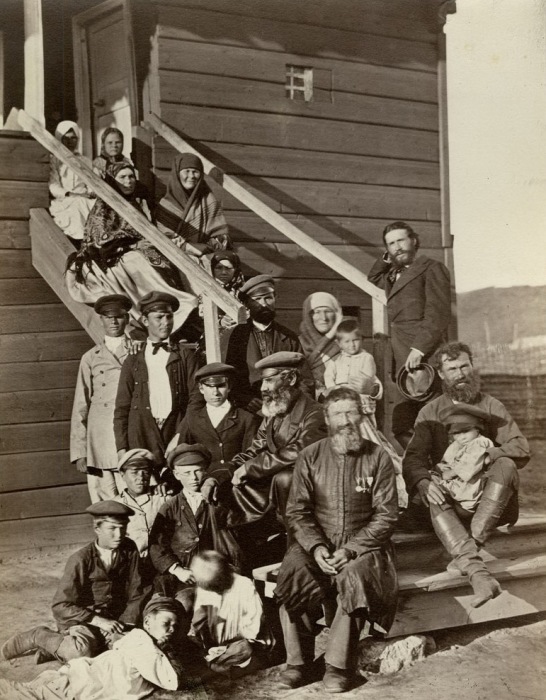

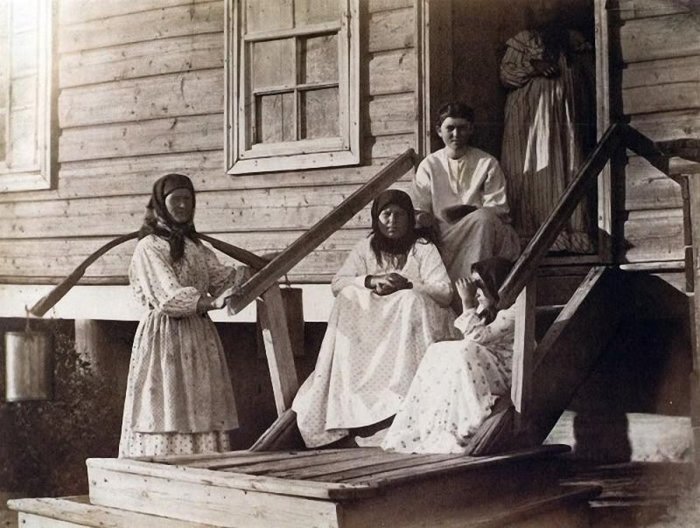

Женщины в казачьих сообществах

Женщины-казачки всегда славились своей силой, умом и красотой. Брачные обряды и права женщин у казаков сильно отличались от общерусских, на протяжении всей истории они претерпевали значительные изменения. В период XVII-XVIII веков роль женщины в казачьем обществе эволюционировала к практически полному равноправию с мужчинами в том же обществе.

Изначально казаки приводили в дом супругу из числа захваченных пленниц, часто это были турчанки, татарки или черкешенки, брачный обряд был самым простым, о своем намерении объявляли на казачьем кругу.

Но постепенно тип женщины, которая полностью подчиняется мужчине сменился на роль хозяйки. В отсутствии мужа, который часто воевал, женщина вела сама хозяйство, обрабатывала пай, поддерживала дом, занималась воспитанием детей.

Традиционной одежды у казачек изначально не было, они носили наряд той местности, откуда были пленены. Постепенно был сформирован традиционный образ, хотя наряды казачек разных станиц все равно отличались.

Традиционный элементы одежды:

Кухня казаков

Основа рациона казаков — блюда из рыбы, так как станицы часто располагались вблизи водоемов и вдоль рек. Даже казачьи войска именуются по названию рек (Терек, Кубань, Енисей, Амур, Волга). В каждой станице еду готовят по-разному, согласно сложившемуся родовому обычаю.

Из напитков казаки предпочитают чай, которым традиционно начинаются и заканчиваются застолья.

Казаки, прославленные Русской Православной Церковью

- потомственный оренбургский казак, полковник, архимандрит Варсонофий Оптинский (в лике преподобных);

- потомственный сибирский казак Далмат Исетский (в лике преподобных);

- потомственный полтавский казак Даниил Ачинский (в лике праведных).

Казаки в художественной литературе

Многие классические произведения художественной литературы рассказывают об укладе жизни и быте казаков.

Проза

Поэзия

Хор Донских казаков Сергея Жарова (смотреть фильм)

Демократия по-казачьи

Донское казачье войско считается самым многочисленным казачьим объединением в Российской империи. С момента получения Царской грамоты от Ивана Грозного в 1570 году донские казаки стали первыми по старшинству среди всех казачьих войск. С этого времени они наряду с царской армией участвовали во всех крупных сражениях.

До подавления Булавинского восстания в 1708 году, когда территорию вольных казаков включили в состав Российской империи, это был абсолютно независимый от политики внешнего мира народ. Но, находясь после распада Золотой Орды в окружении воинственно настроенных крымских татар, нагайцев, калмыков, донские казаки вынужденно пребывали в постоянной боевой готовности. Такая напряженность требовала высокой ответственности и четко работающей системы внутреннего подчинения.

Жизненный уклад донского казачества подчинялся Войсковому Кругу, на котором большинством избирался главный атаман, атаманы станиц и отдельных городков. Этот демократичный подход к выдвижению лидеров резко отличался от привычных традиций. Длительная оторванность казачьего Дона от центра русского управления избавила казачество от крепостничества, существовавшего в те времена. Даже после отмены Петром 1 выборности казачьих атаманов и введении обязательной службы в царской армии донские казаки настойчиво отстаивали свои свободы перед имперскими властями, добиваясь частичного сохранения своих привилегий. Донское казачество освобождалось от налоговой повинности, а также имело право беспошлинной торговли на войсковых территориях.

Порядки в казачьей семье

В 16-17 веках все самое важное в жизни донских казаков решалось на Кругу. Мужчина, давший слово на всеобщем собрании, обязан был сдержать свое обещание. Со временем Круг начал давать одобрение брачным союзам. Жених и невеста прилюдно давали друг другу обещания, и с народного согласия рождалась новая семья.

Казачьи традиции запрещали жениться на родственнице ближе седьмого колена. Также нельзя было создавать семью с детьми крестных. По православной традиции кума и кум на Дону считались близкими родственниками. Было еще одно негласное правило: жених обязан быть старше своей невесты. Насильно казаков не женили. Молодой приходил с отцом к приглянувшейся казачке, и дальнейший ход событий зависел от невесты. Она могла одобрить сватовство или же дать понять, что свадьбы не будет. В случае неудачного замужества жена имела право добиваться поддержки казачьего Круга в разводе, чего не знали традиционные русские семьи.

Особенным было отношение в казачьей семье к старикам. Пожилой человек у казаков пользовался почетом и уважением. Он считался носителем традиций и семейной памяти. Неуважение к старикам приравнивалось к прегрешению. При старших казаках считалось неуместным сидеть (только с их позволения), ссориться, появляться не полностью одетыми.

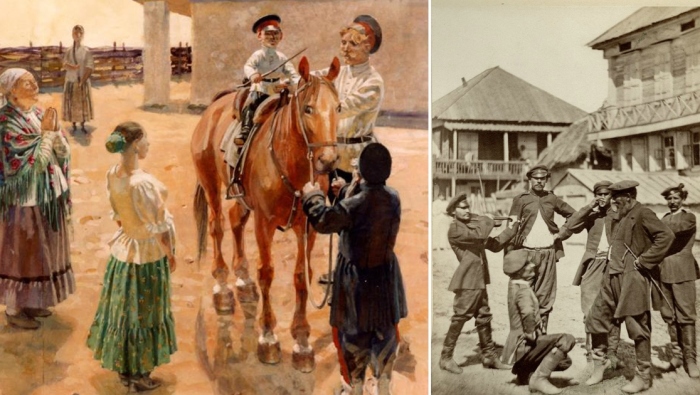

Воспитание настоящего казака

В казачьих городках мальчика готовили к военному делу с колыбели. Посвящение в казаки проходило в несколько этапов, начиная с младенчества. На первом году жизни малышу подрезали классический казачий чуб, а старший в семье казак мог подарить ребенку первое оружие. После 3 лет казачка приучали к верховой езде и обучали всем премудростям рукопашного боя.

Процесс обучения был сложным, ребенку регулярно устраивали испытания. После 5 лет отцы забирали мальчиков в сменные полки, сотни, увозя их с собой даже на войну. По достижении 7-летнего возраста казачок учился стрелять, а чуть позже и рубить шашкой. Сначала дети тренировались на водной струе, отрабатывая правильную постановку клинка. Далее отрабатывали силу удара на лозе, а достигнув определенного мастерства, упражнялись уже в седле.

Окончательно принимали в казаки юношей 17-19 лет. Они проходили полноценное обучение в военных лагерях, а результаты своих навыков демонстрировали на публичном состязании. Казачки на лошадях переправлялись через реку, боролись друг с другом верхом, стреляли по целям и рубили препятствия шашкой. На соревнования съезжались целые станицы. Это было значимым событием того времени.

Какими были донские женщины

В опасных условиях приграничной жизни сформировался не только воин-казак, но и особенный тип женщины – казачка. История гласит, что казаками освоены масштабные земли Дона, Терека и Кубани. Но так как мужчины чаще находились в военных походах, немалая доля заслуг за плечами казачек. Женской половине приходилось ухаживать за скотиной, самостоятельно собирать урожай, выращивать пышные сады, делать зимние заготовки, стряпать на стариков и детей, обшивать членов семьи, ткать, вязать, врачевать и даже торговать.

Если в образе казаков история засвидетельствовала такие качества, как отвагу и неустрашимость, то образ казачки ассоциируется с сильным неукротимым нравом, преданностью семейному очагу, верностью в браке, усердием в воспитании детей и деловитостью в хозяйстве. Девочек начинали приучать к труду рано. В 4 года казачки работали в саду и кормили домашнюю птицу, а с пяти начинали шить, вышивать и вязать. В семилетнем возрасте девочки отвечали за чистоту на подворье, обрабатывали огород, учились готовить и присматривали за младшими детьми.

В истории России казаки стали уникальным явлением. Они представляют собой определенный социум, который в свое время позволил могущественной империи дорасти до огромных размеров и закрепиться на новых землях, которые впоследствии стали полноправными частями великой страны.

Появление казачества

Уже в этих первых источниках показывается двойственность казачества. Под этим термином понимали и вольные народы, жившие на окраинах территории России, и служилых людей, входивших в пограничные войска или городскую стражу.

Расселение казаков

Южные окраины России осваивали, как правило, беглые крестьяне и люди, искавшие лучшей доли. Попадались среди них и те, кто не был дружен с законом. Присоединялся к ним и прочий люд, которому не сиделось на месте.

Казаки образовывали дружины, ставив во главе своих войск выбранных атаманов. Они сражались то на стороне своих соседей, то против них. Таким образом и была сформирована Запорожская Сечь. В 1860 г. казаки начали переселяться на Кубань. В тот же период сформировалось и Всевеликое Войско Донское.

Несколько позже русские цари начали наводить на этих территориях порядок. Причиной тому стало участие казаков в восстаниях русского народа. Петром I этот край был включен в Российскую империю. Своим указом царь повелел его жителям служить в армии. Таким образом и появились казаки как род войск.

История казачества

Русь, а после и Российская империя, всегда стремились расширить свои границы. Порой это делалось ради охотничьих угодий. Иногда причиной тому становились земли. Порой расширение границ было необходимостью самозащиты (например, как в случае с Кавказом и с Крымом). Но как бы там ни было, в частях отборных войск непременно присутствовали казаки. Они же впоследствии и селились на завоеванных землях. Казаки возделывали поля и строили станицы. Одновременно с этим они защищали территории от соседей, недовольных таким присоединением России или просто не желавших мирно сосуществовать с нею.

С местными жителями завоеванных земель казаки жили в мире. Порой они даже перенимали у них некоторые традиции и обычаи. Заимствовались, в частности, кухня и музыка, язык и одежда. Все это привело к тому, что обычаи и традиции казаков различных регионов России стали серьезно отличаться друг от друга. Представители этого социума в настоящее время носят разную одежду. Отличаются также их говор и песни. Самым ярким примером тому служат традиции и обычаи кубанских казаков. Они достаточно быстро переняли некоторые элементы одежды у горцев. Среди них папаха, черкеска и бурка. Таким образом, традиции и обычаи кубанских казаков приобрели черты народов Кавказа. Это послужило причиной возникновения уникального культурного явления. В песнях и музыке кубанских казаков стали слышны кавказские мотивы. Примеров тому множество. Так, весьма схожа с горской казачья лезгинка.

В конце 17 в. бравые воины постепенно стали трансформироваться в элиту русской армии. Завершился этот процесс в 19 в. Однако система, выстраивавшаяся годами, рухнула после Октябрьской революции. Одни казаки присоединились к движению белогвардейцев. Другие же приняли власть большевиков.

Сегодня казаки проживают во многих регионах нашей страны. Они объединены в различные сообщества и принимают активное участие в жизни государства. В местах компактного проживания представителей этого социума дети могут изучить обычаи и традиции казаков. Фото и видеоматериалы позволяют молодежи напомнить о том, что их предки отдавали свои жизни, вставая на защиту Отечества.

Менталитет

Казаки всегда считались народом своенравным, воинственным и гордым (порой излишне). Именно поэтому у них постоянно не прекращались трения с соседями, а также с земляками, не относившимися к их сословию. Однако подобные качества весьма хороши для боя. Именно поэтому воинственность и гордость приветствовались внутри общин. Достаточно сильным был характер и у женщин. Ведь на них держалось все хозяйство, когда мужчины уходили воевать.

Стоит отметить, что человек не может причислять себя к этому сообществу, если он не знает и не придерживается обычаев и традиций казаков.

Характер казака всегда отличался двойственностью. Порой этот человек забавный, шутливый и веселый. А иногда – необычайно молчаливый, грустный и неприступный. Объяснение этому весьма простое. С одной стороны, эти люди, которые постоянно смотрели в глаза смерти, не пропускали даже малейшую радость, выпавшую на их долю. С другой – в душе они всегда были поэтами и философами. Казаки часто предавались размышлениям. Это были мысли о суете сущего, о вечном, а также о неизбежности окончания жизненного пути.

Основа формирования морально-нравственных устоев этих обществ – 10 заповедей Христовых. Взрослые всегда приучали детей к их соблюдению. Также всегда в этой среде строго придерживались народных обычаев и традиций казаков. Их в каждой семье считали жизненной и бытовой необходимостью. Нарушение или несоблюдение любого обычая и традиции всегда осуждалось всеми живущими в поселке, станице или на хуторе.

Подобных правил и устоев довольно много. Причем постепенно в их перечне происходили некоторые изменения. Так, некоторые обычаи и традиции приходили на смену исчезнувшим. Время фильтровало их и оставляло лишь те, которые наиболее полно отражали культурные особенности этого социума.

Кратко традиции и обычаи казаков можно сформулировать следующим образом:

- Уважительное отношение к старшему поколению.

- Почитание гостей.

- Уважение к женщине (жене, сестре, матери).

Эти описанные кратко традиции и обычаи казаков служат для них своеобразными домашними законами. Познакомимся с некоторыми из этих догм подробнее.

Отношения с родителями

Почитание старшего поколения всегда было для казаков не только обычаем, но и внутренней потребностью. Проявлялась она в заботе сына или дочери о своих родителях, а также о крестной и крестном. Тем временем, когда этот долг был полностью исполнен, считались поминки, справлявшиеся на сороковой день после ухода близких людей в иной мир.

В задачу крестной матери входила помощь родителям по подготовке девочки-казачки к замужней жизни. Она приучала ее к труду, бережливости, рукоделию и к домашнему хозяйству.

Главной обязанностью крестного отца являлась подготовка маленького казака к службе. При этом спрос с него был больше, чем с родного отца.

Обычаи, традиции и нравы казаков таковы, что авторитет матери и отца для молодых людей считался непререкаем. Они настолько почитали своих родителей, что без их благословения не принимали решений по самым важным делам и не начинали никакой работы. Этот обычай сохранился и до наших дней.

Большим грехом считалось непочитание родителей. Без их согласия не принимались решения о создании семьи. А при изучении традиций и обычаев уральских казаков выявляется тот факт, что родители, как правило, сами выбирали невесту для своего сына. Причем расставались супруги очень редко. В казачьей среде разводы были не приняты.

Старшинство, которое являлось естественной необходимостью повседневной жизни, прочно скрепляло родственные и семейные узы, помогая молодежи в формировании характера.

Отношения со старшими

В традициях, обычаях и культуре казаков всегда прослеживалось уважение к прожитым годам. Молодежь всегда почитала старших по возрасту. Она отдавала дань уважения людям, которые перенесли множество невзгод и уже не способны постоять за себя из-за наступившей немощи. Младшие при этом всегда проявляли сдержанность по отношению к людям старшего возраста. Они заботились о стариках и всегда готовы были оказать им помощь. Помимо этого, обычаи казаков требовали соблюдения определенных норм этикета. Так, при появлении человека почтенного возраста все вставали. Тот, кто был в форме, прикладывал руку к козырьку головного убора. Молодежь без формы снимала шапки и кланялась.

В присутствии человека, который старше, не разрешалось курить и сидеть. Нельзя было также и разговаривать (без его разрешения), а уж непристойно выражаться – тем более.

Отношение к гостям

Человек, зашедший на огонек, считался у казаков божьим посланцем. При этом самый желанный и дорогой гость – это незнакомец, который проделал долгий путь из дальних мест и нуждается в приюте, опеке и отдыхе.

Казаки презрительно относились к тому, кто не оказывал должного уважения к страннику. Вне зависимости от того, сколько лет гостю, ему непременно было отведено самое лучшее место на отдыхе и за трапезой. Считалось, что неприлично в течение трех суток спрашивать у этого человека о цели его прибытия. Даже старики уступали свое место молодому, если это был гость.

Согласно обычаям казаков, они никогда не брали с собой еды, если ехали по делам. Ведь в любом поселке, станице или на хуторе у них обязательно были близкие или дальние родственники, кумовья, сваты или просто сослуживцы, которые непременно встречали, кормили и давали ночлег. Именно поэтому не в традициях казаков было останавливаться на постоялом дворе. Исключение составлял только приезд в город для посещения ярмарок. Кстати, подобный обычай сохранился до сих пор, а казачье гостеприимство не претерпело особых изменений.

В традициях представителей этого социума всегда была и необыкновенная честность. Считалось даже, что любой может оставить деньги прямо на улице, не опасаясь того, что они будут похищены.

Казак и женщина

Какой бы характер ни имела женщина, относиться к ней следовало уважительно. Ведь она является будущим народа. Обычаи казаков не допускали присутствия женщины на сборах даже для того, чтобы решить личные вопросы. За нее ходатайствовал атаман, крестный, старший брат или отец.

У казаков женщины пользовались таким уважением и почитанием, что наделять их правами мужчины даже не было необходимости.

Великим позором для представительниц слабого пола считалось появление на людях с непокрытой головой. Не разрешалось казачкам стричь волосы или носить одежду мужского типа. На людях муж и жена проявляли сдержанность с некоторыми элементами отчужденности.

Поведение в быту

Еще одна черта, характерная для нрава казаков. Воины воспринимали свою одежду как вторую кожу. Они содержали ее, как и тело, в опрятности и в чистоте. При этом казак никогда не носил одежду с чужого плеча.

Среди казачьих обычаев были и другие особенности быта. Все они порождены имеющимися условиями жизни. Например, казак никогда не появлялся на улице под руку со своей женой. И это также можно было объяснить заботой о женщине. Ведь в боях казаки несли потери, которые порой были значительные. И представить себе, что мужчина будет идти по улице в обнимку с женой, а навстречу им попадется молодая казачка, потерявшая своего супруга, просто невозможно. Что будет твориться у вдовы на душе? По той же причине казак никогда не появлялся на улице с ребенком на руках.

На протяжении длительного периода в обычаях бравых воинов присутствовали мужские беседы. Они представляли собой гулянья без женщин. Так же и казачки собирались без мужчин. Когда они отмечали что-либо вместе (свадьбы, именины или крестины), то садились по разную сторону стола. Это нужно было для того, чтобы выпивший казак не проявил вольностей к чужой жене, а другие при этом не пустили в ход оружие.

Перед тем как в дом невесты шли сваты, жених бросал в ее двор свою палку. Такой обычай был у терских казаков и отчасти у кубанских.

У тех общин, которые жили на Урале, родители невесты не готовили приданое. Отец жениха платил перед свадьбой так называемую кладку.

В обычаях казаков было участие в свадебных церемониях только женатых мужчин и замужних женщин. Отдельные вечеринки проводились для молодежи в доме жениха и в доме невесты. Причем неженатые казаки и незамужние казачки собирались до проведения свадьбы. Подобный обычай указывал на заботу о нравственных устоях молодежи.

Весьма востребованным у казаков был и культ гостинцев и подарков. Без них ни один мужчина не возвращался из долгих походов. Никогда не ходили казаки без подарка и в гости.

Казачий конь

В обычаях уральских воинов было не принято отправляться на войну на кобылице. Терские же казаки, когда выезжали из дома, садились на коня, которого седлала и подводила мать, сестра или жена. Эти женщины потом и встречали мужчину. После расседлывали коня и следили за тем, чтобы животное остыло, до того как его отправят к кормушке и к пойлу.

Обычаи кубанских казаков были несколько иными. Коня для воина приводила жена, которая при этом держала повод в подоле платья. Она передавала повод мужу, и только после этого он обнимал и целовал свою супругу, детей, а порой и внучат. Далее казак садился в седло и, сняв папаху, крестился. Он привставал на стремена, чтобы еще раз взглянуть на уютную и чистую белую хату, на вишневый сад и палисадник с цветами. После этого воин надевал папаху и ехал к месту сбора.

Культ коня был и в традициях донских казаков. Обычаи и нравы, которые сложились в этих общинах, легли в основу некоторых примет и поверий. Так, казак еще до службы уже определял ее исход по своему коню. Если животное мочилось, то считалось, что быть беде. Воин либо будет ранен, либо попадет в плен. Испражнение лошади считалось добрым знаком. Он говорил о том, что казак вернется домой цел и невредим.

В традициях и обычаях донских казаков есть много интересного. Например, главным страхом для воина считалось уронить шапку в тот момент, когда он выходит из дома. Подобный знак говорил о том, что казак будет убит.

Существовали у донских казаков традиции и обычаи, позволяющие им проверить, какой конь принесет им удачу в походе. Для этого необходимо было выполнить особый ритуал. С приходом весны, завидев первую ласточку, казаку нужно было закрыть глаза и перевернуться через левую сторону. После этого следовало взглянуть под каблук левого сапога. На земле должен был находиться волос в масть того коня, которого необходимо выбрать для похода.

Когда казака провожали в последний путь, то за его гробом сразу шел боевой конь, накрытый черным чепраком. К седлу животного было приторочено боевое оружие хозяина. И только после коня шли близкие погибшего.

У донских казаков с древних времен имеется обычай: отправляясь в поход, брать с собой немного родной земли. Причем набирать ее нужно только из определенных мест: либо возле церкви, либо на могиле родителей, либо во дворе своего дома. Земля перед походом зашивалась в мешочек, который казак вешал на грудь возле нательного креста. Также эти казаки, отправляясь на войну, непременно прощались с Доном. При этом они, по традиции, шутили. Однако подобные действия нельзя отнести к легкомысленным поступкам. За шутками казаков скрывались глубокие чувства.

Читайте также:

- Проект новогодние чудеса в детском саду

- Как назывались тренировочные сооружения древней греции а школа б палестра в кружок г двор

- Что можно сказать о дружбе онегина и ленского о сходстве и различиях сестер лариных кратко

- Что такое метод монжа кратко

- Для какой цели осуществляется воинский учет кратко