Как цветковые растения привлекают животных опылителей кратко

Обновлено: 28.06.2024

Окружающая природа воздействует на живые организмы. Экологические факторы среды делятся на две группы:

- факторы неживой природы

- факторы живой природы

Проанализируем, как они воздействуют на растения и животных. И как живые организмы приспосабливаются к различным факторам среды.

Факторы неживой природы

| Фактор | Растения | Животные |

|---|---|---|

| Освещенность | По отношению к свету все растения делятся на: — светолюбивые. Растут на открытых местах и с трудом переносят затенение. Подорожник, береза, акация, иван-чай. — тенелюбивые. Не выносят яркого солнечного света. Растения лесов: кислица, майник, ландыш, черника. — теневыносливые. Предпочитают затененные места произрастания, но прекрасно развиваются и на открытых солнечных участках. | Животные в меньшей степени зависят от солнечного света. Например, хищников можно разделить на две группы: — дневные хищники. Охотятся днем, а ночью отдыхают, набираясь сил. — ночные хищники. Охотятся ночью. Отдыхают днем. Обладают прекрасным ночным зрением |

| Температура | Очень чувствительны к температурному фактору. С наступлением весны и повышением температуры воздуха растения оживают: корни начинают активно работать, поставляя воду и минеральные вещества к стеблям и почкам. Почки распускаются. Начинается активное цветение. Осенью при понижении температуры деревья сбрасывают листья. | Приспосабливаются к изменениям температуры окружающей среды. Особенно зависят от температуры холоднокровные животные: лягушки, змеи, ящерицы. |

| Наличие воды (влажность) | Без воды погибают. Вода необходима растениям как в почве, так и в окружающем воздухе. | Без воды погибают. |

Кроме этих основных факторов неживой природы на живые организмы может также оказывать влияние состав почвы, осадки, ветер, соленость.

Тигр — дневной хищник

Сова — ночной хищник

Листопад

Факторы живой природы

Экологические факторы живой природы, важные для животных — это взаимоотношения между живыми организмами: наличие пищи, хищников, помощников, паразитов.

Например, для растений во время цветения важно наличие насекомых — опылителей: шмелей, бабочек, пчел. А насекомые, в свою очередь, используют нектар цветов в пищу. После опыления и оплодотворения на растениях формируются плоды. Их расселению помогают грызуны, птицы, насекомые. Это отношения, в которых живые организмы помогают друг другу.

Но взаимоотношения могут быть и негативными: паразитизм, хищничество.

Чтобы выжить в суровых условиях окружающей среды живые организмы обладают приспособленностью.

Рассмотрим температурный фактор. На севере зимой столбик термометра опускается до -50. И такой холод может держаться несколько месяцев. Как выжить в таких условиях? Чтобы клетки деревьев и кустов не замерзли зимой, в них накапливается большое количество сахаров и других органических веществ, которые и спасают растения от гибели.

Многие птицы — ласточки, скворцы, журавли — осенью улетают на юг, чтобы весной, с наступлением тепла вернуться обратно. Некоторые животные впадают в оцепенение: это змеи, лягушки, ящерицы. А медведь и вовсе залегает в спячку.

Перелетные птицы

Медведь готовится к зимней спячке

Но в основном животные ведут активный образ жизни в течение всего года. Сороки, дятлы, воробьи, лисы, волки, белки, зайцы — как же они приспособились к таким суровым условиям? У птиц формируется дополнительное утепление из пуха, а у зверей с осени отрастает теплый мех.

Кроме этого у многих животных меняется окраска шерсти, она становится белой, чтобы животных было не видно на снегу. Такая окраска называется защитная. Заяц-беляк, песец, ласка, горностай — мастера маскировки. Среди птиц окраску меняют только белые куропатки.

Вообще, защитная окраска важна для маскировки в любое время года. Почему зеленый кузнечик имеет такую окраску? Потому что он, как и зеленые гусеницы, будет незаметен на фоне зеленых листьев. Яркие бабочки незаметны на фоне разноцветных цветов. А коричневые или бурые жуки не видны на фоне коры деревьев.

Зеленый кузнечик на траве

Коричневый жук не заметен на бурой земле

Существует еще и угрожающая окраска. Это сочетание цветов “желтый — черный”, “красный — черный”, “синий — черный”. Вспомните, у кого из животных вы видели сочетание таких цветов? Пчелы, осы, божьи коровки, шмели — благодаря такому “боевому окрасу” их даже птицы не клюют.

Божья коровка

Оса

Приспособления растений

Как цветковые растения привлекают животных — опылителей? У них формируются яркие цветки с сильным запахом, что очень привлекает опылителей. А если цветки мелкие и невзрачные, то они собраны в крупные соцветия. Как, например, у подсолнечника, черемухи, тысячелистника и многих других растений.

Подсолнечник привлекает насекомых

Могут ли растения защитить себя от животных? Да. Для этого у них выработались защитные приспособления. Например, колючки у кактуса, боярышника, барбариса защищают растения от поедания.

Колючки кактуса

Колючки барбариса

Чтобы выжить, живые организмы должны приспособиться к условиям окружающей среды

1. Назовите экологические факторы живой природы, важные для животных.

Температура, осадки, состав почвы. Наличие воды, пищи, хищников и паразитов.

2. Почему зеленый кузнечик имеет такую окраску?

Таким образом он маскируется от хищников (птиц, например), которые могут его съесть. Это пример приспособления – защитная окраска.

3. Как цветковые растения привлекают насекомых-опылителей?

Цветом и запахом, так как насекомые хорошо их ощущают. Кроме самого цветка, окрашенными могут быть листья рядом с цветком. Также цветки собраны бывают в крупные соцветия.

4. Объясните, могут ли растения защитить себя от животных?

Да, у растений бывают колючки, иглы, жгучие волоски, толстая кора и т.д.

Цветковые растения привлекают животных-опылителей (насекомых) своей окраской. Чем ярче окрас, тем больше шанс у растений быть опыленными.

Как написать хороший ответ? Как написать хороший ответ?

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.

1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;

2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;

3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;

4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

Весенний воздух наполнен цветочной пыльцой. Её частички настолько малы, что обычный человек этого не замечает. Необходимо проявиться сезонной аллергии, чтобы в перерывах между чиханием и кашлем положить начало пристальному рассмотрению каждого цветка. Если в мае понюхать ветку яблони или вишни, усыпанную бело-розовыми соцветиями, нос станет жёлтым и сообщит, что к опылению всё готово, поэтому жизнь будет продолжаться.

Основные термины

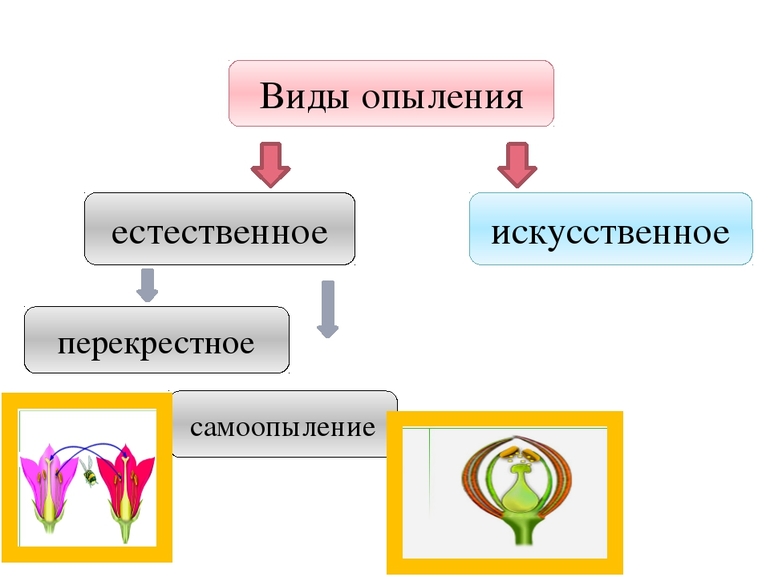

Природа разумно распределила роли: тычинки являются мужскими органами, пестики и семяпочки — женскими. Новая жизнь в виде семени образуется при условии удачного захвата пыльцы и своевременного оплодотворения. Выделяют два основных типа опыления растений:

- Во всех случаях, когда цветки свободно опыляются своей пыльцой, говорят об идиогамии или самоопылении. Вариантом считается форма гейтоногамии — соседственного опыления, когда в пределах одного растения пыльца на рыльце попадает от разных цветков той же особи. К самоопылителям относятся ячмень, пшеница, овёс, горох и просо — их бутоны не раскрываются до конца, но даже мелкие и невзрачные цветки дают полноценные семена. Самоопыление на постоянной основе считается тупиком развития, когда процессы микроэволюции затухают, а вид расщепляется на чистые линии.

- Участие специального посредника, который доставляет пыльцевые зёрна от тычинок к рыльцам пестиков между цветками различных особей, делает опыление перекрёстным или ксеногамией. Это основной тип размножения для однодомных и двудомных растений: в соцветиях обнаруживается разделение полов или в популяции равноправно сосуществуют одно- и двуполые цветки.

Обмен генами и интеграция возможных мутаций помогают виду лучше приспосабливаться к окружающей среде, поддерживают высокий уровень жизнеспособности популяции, отвечают за целостность и единство сообщества. Создаётся широкое поле деятельности для естественного отбора. Положительные и отрицательные стороны обоих типов приводятся в таблице:

| Наименование | Достоинства | Недостатки | Примеры |

| Самоопыление | Адаптация к неблагоприятным условиям. Позволяет оперативно восстановить популяцию однолетних растений | Малое количество семян. Слабое потомство | Кукуруза, пшеница, фиалка |

| Перекрёстное опыление | Разнообразие способов переноса пыльцы. Яркая окраска и сильный запах цветов | Зависимость от внешних факторов. Исчезновение опылителей сокращает популяцию. Особые требования к расположению и форме цветков | Маргаритка, лютик |

Если перекрёстное опыление происходит при помощи живых организмов, его считают биотическим, а насекомые или животные, участвующие в нём, носят название агентов опыления или опылителей. Биотическими считаются энтомофилия, зоофилия и искусственное опыление, во всех остальных случаях речь идёт об абиотических процессах — анемофилии и гидрофилии.

Энтомофилия — работают бабочки

Опылителями выступают насекомые: осы и пчёлы из улья, реже — муравьи, жуки, улитки, бабочки и мухи. Для этого двуполые растения стараются их привлекать: запасаются сладким нектаром, берут на вооружение приятные запахи, кричащую окраску и крупные размеры соцветий. Насекомые легко переносят липкую пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивают продолжение рода калины и гречихи, ромашки и шалфея, молочая и мака.

Зоофилия — не обойтись без лемура

Процесс происходит при активном участии животных, относящихся к группе позвоночных. Различают орнитофилию, где роль агентов опыления играют птицы (нектарницы, близкие родственницы воробьёв, уникальные вертолётики колибри или медососы с особыми щёточками на языке) и хироптерофилию, когда за дело берутся насекомоядные летучие мыши, мелкие обезьяны, австралийские сумчатые грызуны или мадагаскарские лемуры. Зоофилией характеризуются тропические растения с яркими призывно окрашенными цветами.

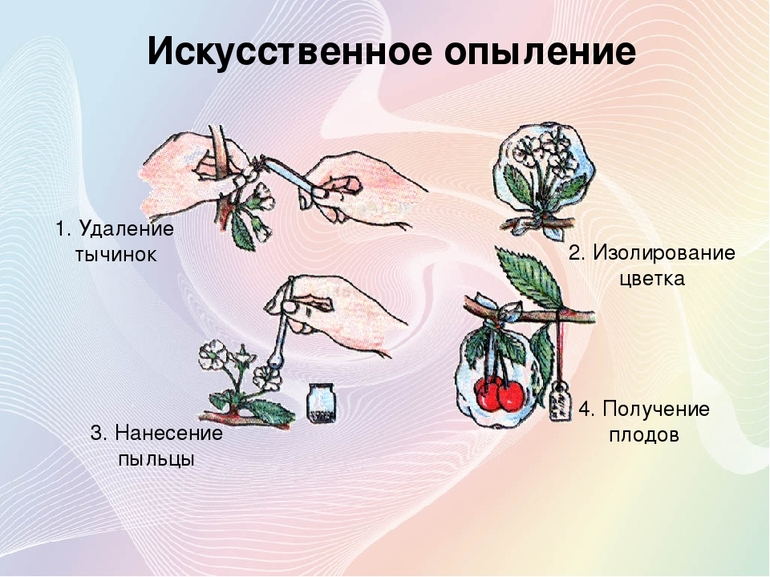

Искусственный процесс

Для нужд овощеводства, плодового и декоративного садоводства или лесного хозяйства пыльцу с тычинок на пестики переносят специально обученные люди. Чтобы не отстать от матери-природы, они используют различные приспособления. Эти агротехнические приёмы широко применяются для скрещивания и получения новых видов и сортов растений.

Простейший пример — дополнительное опыление ржи: два человека хватаются за концы верёвки, растягивают их и движутся по ржаному полю, касаясь цветущих растений. От сотрясения пыльца осыпается с тычинок и легко оказывается на рыльцах пестиков. Существенно повысить урожайность позволяет обработка порядка 10% цветков, проведённая в первой половине сухого солнечного дня при температуре не выше +30 °C.

Анемофилия и гидрофилия

Гидрофилия — опыление с участием воды, а иногда ему на помощь приходят и слизни. Немногочисленные гидрофильные растения (элодея и взморник, наяда и руппия) имеют нитевидную пыльцу или рыльца, раскрывают пыльники под водой, где и создаются наилучшие условия для продолжения рода.

Значение опыления нельзя переоценить: ему отводится важнейшая роль в размножении любых цветковых растений — от малых причудливых форм до гигантских деревьев. До 80% представителей биологического царства относятся к биотическому типу опыления, а из оставшихся двадцати около 19% опыляются ветром.

Описание механизма

Цветковые растения получили своё название, потому что имеют морфологический орган — цветок, способный к половому размножению и привлечению опылителей. Для образования завязей, формирования плодов и развития семян первым условием является опыление, то есть перенос частиц пыльцы. Природа позаботилась о том, чтобы всё проходило успешно.

Но чаще всего опыление осуществляют разные насекомые. Чтобы привлечь внимание, растения окрашиваются в очень яркие цвета и источают сильный аромат. Если их размеры малы, они группируются в пышные соцветия или окружают себя разноцветными листьями — прицветником, как это делает мексиканская красавица пуансеттия. По сравнению с теми, что опыляются ветром, пыльцевые зёрна таких цветов обычно более крупные, шероховатые и клейкие, чтобы уверенно прилипать к насекомым.

Для привлечения опылителей медовые железы растений специально выделяют нектар — сок, богатый различными сахарами (в основном это сахароза и фруктоза). Кроме того, в состав входят:

- кислоты (аспарагиновая и глютаминовая);

- минеральные соли;

- ферменты;

- ароматические компоненты.

Нектары безобидных рододендронов, багульников, азалии и чемерицы содержат токсичные вещества, а ядовитых белены, болиголова, олеандра и наперстянки — относительно безопасны. Растения вырабатывают неодинаковые объёмы нектара, например, единичный цветок малины — чемпион в этом отношении, но для учёта общего количества продукта на заданной площади учитывают ещё и численность цветков в соцветии.

Осы, бабочки и шмели охотно употребляют нектар в пищу. Медоносныепчёлы, собирая и пряча его в соты улья, производят мёд. Акации специально выделяют сладкий секрет для привлечения муравьёв, защищающих древесину от зубов травоядных животных. Спектр опылителей может быть широким (эуфилия), подчиняться опылению несколькими родственными или только определённой жизненной формой (олигофилия) или требовать один вид насекомых (монофилия).

Если говорят, что опылитель обладает полилектией, это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне приспособленности к опылению, он способен обслуживать представителей различных семейств. Посещение ограниченной группы, состоящей из одного семейства или растений с однотипными соцветиями, свидетельствует о наличии олиголектии. В случае монолектии опылитель обязательно питается одним видом или родом растений и опыляет только их.

После этого наступает очередь оплодотворения, которое происходит у всех по-разному: чаще период длится несколько недель, но иногда для полноценного слияния половых клеток требуются месяцы. Пыльца, находящаяся на рыльце, для этого должна созреть, обладать достаточной жизнестойкостью и иметь сформированный женский гаметофит (зародышевый мешок). В него и проникает пыльцевая трубка, растущая в направлении завязи через семенной зачаток.

Оказавшись возле яйцеклетки, она спешит разорваться и высвободить два спермия: один соединяется с яйцеклеткой и даёт жизнь зародышу, второй сливается с диплоидным ядром, образуя триплоидную клетку и формируя эндосперм. Такое двойное оплодотворение позволяет получить семя, защищённое кожурой, а из завязи затем возникнет желанный плод.

Примеры в окружающей природе

От опыления зависит сохранение вида, поэтому так важно, чтобы всё проходило успешно. Растения, в отличие от животных, не могут самостоятельно передвигаться в поисках партнёра для размножения и вынуждены уповать на помощь союзников — ветра, воды или живых существ. Самоопыляющимся растениям присущи следующие отличительные признаки:

- цветки не имеют запаха и не выделяют нектара;

- пестики располагаются ниже тычинок;

- пыльца созревает ещё на стадии бутонизации, и опыление осуществляется в нераспустившемся цветке, как у гузмании или арахиса.

Мужские деревья двудомных тополя и облепихи интересны только цветками с пыльцой, а женские особи плодоносят. В случае тополя пушистые семена — продукт жизнедеятельности женских деревьев. Если высаживать для озеленения исключительно мужские черенки, можно навсегда избавиться от надоедливого пуха. Оранжевые плоды облепихи дают только женские кусты, но если рядом не посадить мужское растение, то урожая не будет, а обычное соотношение составит 10:1.

Читайте также: