Для чего нужны опыты в начальной школе

Обновлено: 31.05.2024

В данной статье раскрывается анализ психолого-педагогических основ развития эксперементирования у детей младшого школьного возраста. Характеризуются особенности опытно-экспериментальной работы по развитию интереса к исследовательской деятельности.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, любопытство, любознательность, эксререментирование.

Одним из наиболее явных и ранних проявлений деятельности ребенка служит его чистое стремление к познанию и исследованию окружающей среды. Исследовательская деятельность выступает неотделимой частью поведения любого живого организма как условие его выживания и развития в изменяющейся среде.

Анализ литературы продемонстрировал, что исследовательская деятельность определяется освоением различных групп исследовательских умений, которые помогают детям вести особый и коллективный поиск в экспериментировании.

Цель исследования – теоретически обосновать педагогические условия развития интереса у младших школьников к исследовательской деятельности.

Задaчи иccлe дования:

1. Определить сущность процесса исследовательской деятельности школьников;

2. Определить сущность интереса младших школьников к исследовательской деятельности;

3. Охарактеризовать педагогические условия развития интереса у младших школьников к исследовательской деятельности.

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. При формировании основ естественно-научных и экологических понятий экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными [4, с. 234].

Дж. Форман анализирует два процесса, которые он называет экспериментированием в трансдукции экспериментированием в трансляции (оба процесса конструктивны).

1. Ребенок экспериментирует со своими действиями, которые взрослый отражает в речи;

2. Ребенок экспериментирует со своими речевыми конструкциями, наблюдая за вербальным и невербальным поведением взрослых.

Прямой результат исследовательской деятельности – это новая информация об объектах, на которое было направлено исследование.

Побочный результат исследовательской деятельности – это новая информация о других объектах и о других свойствах изучавшегося объекта, которые не являлись предметом исследования.

Два следующих вида результатов исследовательской деятельности имеют принципиальное значение для развития данного вида деятельности в целом. Они могут быть как побочными, так и прямыми, в зависимости от поставленных человеком целей.

1. Приобретение знаний о самой исследовательской деятельности и ее практического опыта. В процессе исследовательской деятельности приобретаются знания не только об изучаемых объектах, но и о самой исследовательской деятельности : о возможных средств, о методах и стратегиях, их сравнительной эффективности в разных ситуациях, о результатах, которые можно ожидать, и т. д. Эти знания и опыт могут не формироваться и не осознаваться, а могут и осознаваться.

2. Личностное развитие. Приобретение в процессе исследовательской деятельности знаний о физических (естественных и искусственных) объектах, о различных субъектах и социальных ситуациях, а также деятельности с ними, может приводить к качественным изменениям в структуре деятельности и личности в целом, то есть к эффекту развития. Человек постепенно начинает осознавать, что исследовательские способности и деятельность – важное и ценное качество личности. Исследовательская установка занимает более высокое иерархическое положение. Изменяется мотивационная регуляция, субъект переходит на следующий, качественно новый уровень целеобразования. Он начинает использовать качественно более сложные и эффективные стратегии. То есть человек развивается в целом, что внешне прооявляется в его способности ставить и решать качественно новые исследовательские задачи в различных, все более сложных сферах [1, с. 27].

Таким образом, деятельность – процесс активного взамодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. Исследоательская деятельность может быть определена как выраженное стремление субъекта, направленное на поиск решения значимой для него проблемы с помощью определенной системы методов, приемов и средств.

Интерес формируется и развивается в деятельности, и влияние на него оказывают не отдельные компоненты деятельности, а вся ее объективно-субъективная сущность (характер, процесс, результат).

Любопытство – элементарная стадия избирательного отношения, которая обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами, привлекающими внимание человека. Для человека эта элементарная ориентировка, связанная с новизной ситуации, может и не иметь особой значимости [7, с. 4].

На стадии любопытства ребенок довольствуется лишь ориентировкой, связанной с занимательностью того или иного предмета, той или иной ситуации. Эта стадия еще не обнаруживает подлинного стремления к познанию. И,тем не менее, занимательность как фактор выявления интереса может служить его начальным толчком.

Любознательность – ценное состояние личности. Она характеризуется тремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии интереса обнаруживаются достаточно сильные выражения эмоции удивления, радости познания, удовлетворенностью деятельностью. В возникновении загадок и их расшифровке и заключается сущность любознательности, как активного видения мира, которое развивается не только на занятиях, но и в труде, когда человек отрешен от простого испольнительства и пассивного запоминания. Любознательность, становясь устойчивой чертой характера, имеет значимую ценность в развитии личности. Любознательные люди не равнодушны к миру, они всегда находятся в поиске. Проблема любознательности разрабатывается в отечественной психодогии достаточно давно, хотя она далека от своего окончательного решения. Значительный вклад в понимание природы любознательности внесли С. Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин, В. А. Крутецкий, В. С. Юркевич, Д. Е. Берлайн, Г. И. Щукина, А. И. Крупнов и т. д [5, с. 67].

Теоретический интерес связан как со стремлением к познанию сложных теоретических вопросов и проблем конкретной науки, так и с использованием их как инструмента познания. Эта ступень активного воздействия человека на мир. на его переустройство, что непосроедственно связано с мировоззрением человека, с его убеждениями в силе и возможностях науки.

Наиболее общими и важными задачами развития являются не просто обогащение его представлений об окружающем, а развитие любознательностьности и освоение культурных форм упорядочения опыта (на материале представлений о мире, как предпосылки формирования готовности личности к непрерывному образованию. Таким образом, в процессе развития детей младшего школьного возраста интерес к исследовательской деятельности выступает в многозначной роли: и как средство живого, увлекающего ребенка обучения, и как сильный мотив, к интеллектуальному и длительному протеканию деятельности, и как предпосылки формирования готовности личности непрерывному образованию [3, с. 20].

Развитие интереса к исследовательской деятельности возможно к следующих условиях:

1. Познавтельные занятия.

2. Развивающая предметная среда.

Развивающая предметная среда – прекрасное условие для формирования таких качеств, как умение прогнозировать результаты, выбрать нужный материал продумывать определенную последовательность действий, четко и понятно рассказывать о своих замыслах всем заинтересованным лицам [2, с. 4].

Педагогическая среда – специально, сообразно с педагогическими целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности детей, направленная на формирование их отношений к миру, людям и друг к другу.

Таким образом, по мере накопления знаний об исследуемом объекте младший школьник получает возможность ставить себе новые, все более сложные цели. Главное достоинство метода экспериментирования в младшей школе заключается в том, что:

дети получают реальные представления о различных сторонах

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания;

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза.

В процессе экспериментирования словарь младших школьников пополняется словами, расширяется кругозор, обогащаются знания об объектах неживой природы и их свойствах.

Интенсивное развитие экспериментирования во всех его видах и формах - является необходимым условием успешного становления личности младшего школьника, развитию интереса к окружающей среде, воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира.

1. Алексеев А. Г., Леонтович A.B., Обухов A.C., Фомина Л. Ф. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся/ А. Г. Алексеев, А. В. Леонтович, A.C. Обухов, Л. Ф. Фомина // Исследовательская работа школьников. – 2002. – №1. – С. 27 - 29.

2. Аркадьева A.B. Исследовательская деятельность младших школьников/ A.B. Аркадьева // Начальная школа. – 2005. – №2. – С. 2-4.

3. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18 — 22.

4. Гессен С. И. Основы педагогики: введение в прикладную философию / ред. и сост. П. В. Алексеев. – М. : Школа-пресс, 1995. – 448 с.

5. Иванова О. В. Исследовательская деятельность младших школьников/ О. В. Иванова // Начальная школа. – 2007. – №9. – С. 67-70.

6. Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве: сборник статей / Под ред. канд. псих, наук А. С. Обухова. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 295 с.

7. Николаева М. В. Особенности личностного и профессионального развития учителя начальных классов в педагогической деятельности / М. В. Николаева // Начальная школа. – 2004. – № 12. – С. 4—7.

ИКТ как средство развития познавательного интереса детей 6–7 лет Среди проблем, которые возникают перед педагогом дошкольного образовательного учреждения, все более ярко на первый план выступают те проблемы,.

Нестандартные уроки математики как педагогическое условие развития учебной мотивации младших школьников с ОВЗ Нестандартные уроки математики как педагогическое условие развития учебной мотивации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие творческих способностей младших школьников в досуговой деятельности Понятие досуга часто интерпретируется, как свободное время. Такие исследователи как С. А. Шмаков, Э. В. Соколов и др. внесли огромный вклад.

Экспериментирование как средство развития поисково-исследовательской деятельности у дошкольников Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать,.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Всероссийская научно – исследовательская

конференция молодых исследователей

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Себро Наталья Евгеньевна,

учитель начальных классов,

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Россия, гп. Пойковский,

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Россия, гп. Пойковский,

Научная статья.

Дети любят все необычное и увлекательное. Они хотят узнать, как устроен мир, почему в природе происходят те или иные явления. Поэтому дети задают много вопросов, любят смотреть детские познавательные передачи, а также сами с интересом проводят опыты, придумывают собственные эксперименты.

Я тоже люблю проводить несложные опыты в домашних условиях, для проведения которых требуется лишь немного фантазии и терпения. Всё необходимое для опытов легко можно найти у себя дома, среди обычных вещей.

Проблемный вопрос: почему дети любят проводить опыты?

Я определил цель своей работы: узнать, почему дети любят проводить опыты.

2. Подготовить материалы, вещества и инструменты для проведения опытов.

3. Провести интересные опыты дома и продемонстрировать их одноклассникам

4.Сфотографировать процесс проведения опытов и результат.

5. Составить сборник несложных опытов.

6. Провести анкетирование.

7. Сделать выводы.

Предмет исследования: причины интереса к проведению опытов ребятами.

Объект моего исследования: опыты.

Гипотеза: когда я определю причины интереса ребят к проведению опытов, я смогу ответить на вопрос, почему дети любят проводить опыты.

Актуальность работы заключается в том, чтобы находить интересное и необычное рядом, в доступных для наблюдения и изучения предметах.

Прежде чем приступить к работе, был составлен план исследования, в котором предполагалось проанализировать литературу, провести опыты и анкетирование, сделать выводы.

Новизна заключается в том, что обучающиеся сами могут проводить несложные опыты, находить объяснение проведенным опытам и разрабатывать несложные опыты самостоятельно.

Методы исследования:

- изучение информации по теме;

- сопоставление, сравнение, анализ.

Практическая значимость моей работы в следующем:

-учителя могут использовать мою работу на уроках окружающего мира;

- может быть, кому-то из ребят понравится моя идея, и они захотят тоже провести какие-нибудь опыты.

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Россия, гп. Пойковский,

2. Основная часть.

Расскажи мне - и я забуду,

покажи мне - и я запомню,

дай попробовать - и я пойму.

Китайская пословица.

2.1. Что такое опыт?

В науке опыт используется для получения знаний, неизвестных человечеству в целом. У нас, у детей, исследовательская деятельность развивает мышление, память и наблюдательность, дает первые представления о физических и химических явлениях вокруг нас, помогает понять некоторые законы природы.

Существует масса простых опытов, которые можно проводить прямо на кухне. Они не требуют никакой подготовки и специального оборудования, большинство из них можно сделать самостоятельно.

2.2. Практическая часть.

Эта тема настолько интересна, что я решил провести некоторые опыты.

В цветочном магазине я увидел синие хризантемы. Но в природе таких цветов не бывает! Я попробовал окрасить цветы, поставив их в воду, подкрашенную акварельными красками. К сожалению, опыт у меня не получился. Цветки у меня не окрасились. С этим вопросом я обратился к работникам цветочного магазина. Оказывается, для этого нужны специальные краски. А вот некоторые опыты я смог выполнить и показать одноклассникам.

При проведении опытов необходимо соблюдать технику безопасности, а в некоторых случаях опыты мне помогали проводить учитель и родители. (Приложение 3)

Опыт 1. Течет – не течет. ( Приложение 1)

С помощью шила мы сделали отверстия в дне бутылки. В бутылку, закрытую пробкой, через полученные отверстия налили воды. Перевернули бутылку. К нашему удивлению вода из бутылки не выливалась. Стоило нам приоткрыть пробку, вода потекла. Из книги я узнал, что вода течет под давлением воздуха и под действием собственной тяжести.

Опыт 2. Необычная подставка для чашек.

Опыт 3. Свеча под стаканом.

Горящую свечу нужно накрыть стаканом. Через некоторое время свеча погасла.

Из книг я узнал, что для горения нужен кислород. Стаканом мы перекрываем доступ кислорода. Когда огонь использовал весь кислород под стаканом, свеча погасла.

Опыт 4 . Свеча в воде.

В тарелку налили воды. Туда поместили горящую свечу. Снова накрыли стаканом. Когда свеча погасла, я увидел, что уровень воды под стаканом стал выше, чем в тарелке.

Я уже знал, что огонь использовал весь кислород. Объем, который под стаканом занимал кислород, заняла вода из тарелки. Ответ на этот вопрос мы вместе с папой в интернете.

Опыт 5. Радуга в молоке.

Налить молоко в тарелку, добавить несколько капель красителей. Потом надо капнуть моющее средство в самый центр тарелки с молоком. Молоко начнет двигаться, а цвета — перемешиваться.

Оказывается, моющее средство начинает уничтожать жир в молоке и заставляет цвета перемешиваться.

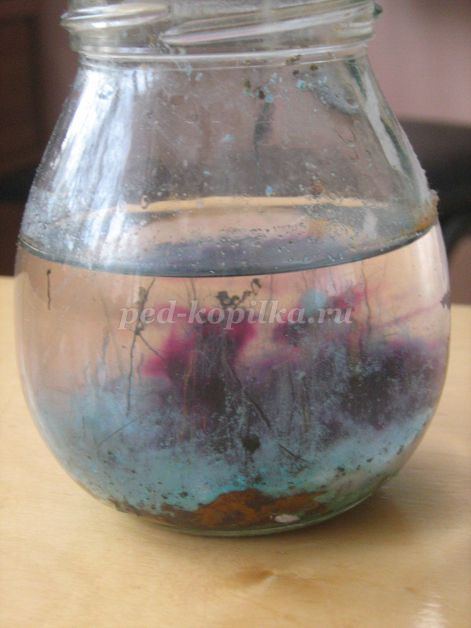

Опыт 6. Лавовая лампа.

Стакан на 2/3 наполнить водой, вылить в воду растительное масло. Масло будет плавать по поверхности. Добавьте пищевой краситель к воде и маслу. Потом медленно всыпьте 1 чайную ложку соли.

Я узнал, что м асло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль тяжелее масла, поэтому, когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на дно. Когда соль растворяется, она отпускает частицы масла и те поднимаются на поверхность.

2.3. Результаты анкетирования.

После демонстрации опытов, я решил провести опрос среди учащихся начальной школы. В опросе приняли участие 67 ребят из 2-х классов. Для этого я составил таблицу. ( Приложение 2)

После обработки данных анкеты, я выяснил, что после показа опытов 49 ребят провели такие опыты дома. 26 ребят смогли объяснить опыт. Они искали ответы в интернете, в энциклопедиях, спрашивали у родителей.

Я смог сделать вывод: дети действительно любят проводить опыты.

1. Для развлечения – 22 ученика;

2. Чтобы удивить родителей и сверстников – 11 учеников;

3. Для получения новых знаний – 34 ученика.

Результат нашего опроса мы оформили в виде диаграммы.

Я смог определить причины проведения опытов детьми.

Ставя опыты, я расширил свои знания об окружающем мире, проверил себя в практическом действии, понял, почему дети любят проводить опыты.

Вместе с одноклассниками мы решили составить книгу с описанием проводимых опытов. Я думаю, это будет интересно и познавательно. Ведь мы не только научимся проводить опыты, но и объяснять происходящее. Опыты дома – это не миф, а реальность! И помните: лишних знаний не бывает!

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Россия, гп. Пойковский,

3. Заключение.

В ходе исследовательской работы были получены новые знания.

Я научился самостоятельно работать с энциклопедиями.

Я научился проводить несложные опыты.

Получил огромное удовольствие от практической работы.

Приобрел навыки проведения опроса.

Гипотеза исследовательской работы полностью подтвердилась. Я смог определить причины интереса проведения опытов детьми: для развлечения, чтобы удивить родителей и сверстников, для получения новых знаний.

Практическое значение : Наблюдения и практическая работа, которую я провел, можно использовать на уроках окружающего мира, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка. Они интересны и познавательны. В дальнейшем я хочу продолжить работу по проведению опытов. Вместе с одноклассниками продолжить составлять сборник интересных несложных опытов.

Автор: Остриков Дмитрий Сергеевич.

Россия, гп. Пойковский,

Список литературы:

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 14 –е изд., сереотоп. - М.: Рус. яз., 1983.

Чем полезно детское экспериментирование? Поисково-познавательная деятельность открывает для ребенка новый мир, полный загадок и чудес. У детей углубляются знания о природе – живой и неживой, они расширяют свой кругозор, учатся размышлять, наблюдать, анализировать и делать выводы. У детей появляется контакт с предметами, что позволяет понять их качества и свойства. И, конечно, детское экспериментирование позволяет ребятам чувствовать, что они самостоятельно открыли какое-то явление, и это влияет на их самооценку.

Оценить 648 0

Чем полезно детское экспериментирование? Поисково-познавательная деятельность открывает для ребенка новый мир, полный загадок и чудес. У детей углубляются знания о природе – живой и неживой, они расширяют свой кругозор, учатся размышлять, наблюдать, анализировать и делать выводы. У детей появляется контакт с предметами, что позволяет понять их качества и свойства. И, конечно, детское экспериментирование позволяет ребятам чувствовать, что они самостоятельно открыли какое-то явление, и это влияет на их самооценку.

Цель: развитие интереса детей к поисково-экспериментальной деятельности.

Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, то есть способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.

Развивать наблюдательность, мышление, память, умение анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, обогащать словарный запас детей, развивать речь.

Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

Дети очень любознательный народ. Им интересно все. Подвижный и активный ребенок 4-5 лет в день задает порядка 400 вопросов. И далеко не на все вопросы можно ответить так, чтобы малыш понял. Порой бывает мало одного ответа, возникает потребность провести экспериментирование – показать и рассказать, как происходит то, или иное действо в природе, уточнить знания о свойствах и качествах объектов, их изменениях. Каждый опыт помогает находить решение различных задач и даёт возможность понять, почему всё происходит так, а не иначе, увидеть закономерности своими глазами. Опытная и исследовательская деятельность несёт в себе большие возможности для всестороннего развития детей. Дети подводятся к умению рассуждать, делать выводы и умозаключения, что обеспечивает становлению мировоззрения ребёнка, способствует развитию личностного роста. Данный вид деятельности позволяет каждому ребёнку реализовать свою любознательную и познавательную активность, развивает мышление, обогащает знания и словарный запас. У детей побуждается желание созидать, а не разрушать.

Виды экспериментов в ДОУ.

Экспериментирование может быть демонстрационным и фронтальным.

Демонстрационное наблюдение – это вид деятельности, при котором объект наблюдения один, он находится у педагога, который проводит и демонстрирует опыт детям. У этого вида есть свои плюсы и минусы. В данном случае личная инициатива и вовлеченность детей сведена к минимуму. Только если малыш уже интересуется опытной деятельностью, он будет внимательно наблюдать за ходом эксперимента, в противном случае возможна пассивная реакция группы.

Фронтальное наблюдение – это тот вид деятельности, при котором используется несколько объектов, которые исследуют дети самостоятельно. Конечно, этот вид экспериментирования больше подходит для того чтобы активизировать работу всех ребят, вызвать их интерес и любопытство. Однако следить за целой группой одному воспитателю бывает сложно: скорость работы у детей разная, есть риск несоблюдения правил безопасности при выполнении некоторых опытов. Поэтому лучше, если на фронтальном наблюдении будут присутствовать несколько педагогов. Можно проводить опыты с подгруппой детей.

Данная форма работы обеспечивает личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребёнком, как партнёров - вместе, на равных. Активность детей связана с активностью, идущей от взрослого, затем становится достоянием самого ребёнка. В процессе такой активности формируются различные интеллектуальные умения, очень важные для обучения в школе – умение анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.

Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установленных закономерностях.

Детское экспериментирование в детском саду – это способ пробудить интерес к науке, поэтому от того, насколько яркими и интересными будут ваши опыты, зависит то, как будет развиваться познавательный интерес у ребенка в процессе поисково-исследовательской деятельности.

Подбирать опыты необходимо в соответствии с возрастом детей. Не следует в младшей группе давать сложные опыты с наличием стеклянных предметов, микроскопов и т.д. Перед началом экспериментирования необходимо заинтересовать детей, используя сюрпризные моменты, присутствие различных героев внесение атрибутов: капельки, тучки и т. д, загадывание загадок, чтение стихов. Необходимо напоминать детям о правилах безопасности в разных ситуациях с различными предметами.

Правила проведения экспериментов:

Установить цель эксперимента: для чего мы проводим опыт.

Подобрать все необходимые материалы для проведения опыта.

Установить план исследования.

Уточнить правила безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментов.

Распределить детей на подгруппы.

Провести анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования.

Результаты эксперимента отобразить в один из проектов развивающей среды.

Проведение экспериментов с дошкольниками должно стать нормой жизни. Их надо рассматривать не как развлечения, а как путь ознакомления детей с окружающим миром. Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, стремление познания мира, умение изобретать, работать в коллективе, использовать не стандартные решения в трудных ситуациях, позволяют создавать творческую личность.

План исследовательской деятельности в первом классе

Экспериментальная часть

Приложение.

1. Оборудование для исследовательской деятельности:

1. Прозрачные и непрозрачные емкости.

2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного

размера, резиновые перчатки.

3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл).

4. Резиновые груши разного размера.

5. Пластиковые, резиновые трубочки.

6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели.

7. Пластиковые контейнеры.

8. Рулетка, линейка.

9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи,

термометр.

10. Фартуки клеенчатые, щетки, совки.

11. Цветные прозрачные стеклышки.

12. Лупы, зеркала, магниты.

13. Лопатки, грабли, лейки.

14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для

самостоятельной исследовательской деятельности.

2. Материал, подлежащий исследованию:

1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активированный

уголь.

2. Растворимые ароматические вещества (соли для ванн, детские

шампуни, пенка для ванн).

3. Йод, марганец, медный и железный купорос, сода, гуашь, акварель.

4. Природные материалы: камешки, желуди, кора деревьев, веточки,

мел, почва, глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки

орехов.

5. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон,

кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина.

3. Правила безопасности жизнедеятельности учащихся:

1. Работа под наблюдением взрослого.

2. Все вещества эксперимента брать только ложечкой.

3. Грязными руками не трогать глаза.

4. Не брать руки в рот.

4. Показатели сформированности исследовательской деятельности:

• Умение видеть проблему;

• Умение формулировать и задавать вопросы;

• Умение выдвигать гипотезы;

• Умение делать выводы и умозаключения;

• Умение доказывать и защищать свои идеи;

• Умение самостоятельно действовать на этапах исследования.

Читайте также: