Сообщение об эпохе екатерины 2

Обновлено: 25.06.2024

Екатерина II (1729–1796) – по происхождению прусская дворянка София-Фредерика-Амалия-Августа, принцесса Ангальт-Цербстская. Она стала одной из заграничных кандидаток в невесты для потенциального наследника российской короны Петра III. Мать ее привезла в Москву на смотрины, и она была выбрана для Петра III. императрицей Елизаветой Петровной.

Свадьба Екатерины и Петра III состоялась в1745 г. Софья-Августа перешла в православие и приняла русское имя Екатерина Алексеевна. Брак сложился неудачно.

Инфантильный и неуравновешенный Петр III свою жену игнорировал и был намерен заточить ее в монастырь.

При дворе Екатерина большую часть свободного времени проводила с книгой в руках, занималась русской историей и русским языком и искала будущих сотрудников.

В 1761 г., после смерти императрицы Елизаветы Петровны, Петр III вступил на престол. Спустя полгода группа заговорщиков во главе с любовником Екатерины графом Орловым лишила Петра III трона (причиной послужили бесславное окончание Семилетней войны и недовольство внешней и внутренней политикой государя), а императрицей провозгласила Екатерину. Петра посадили под арест, а позже убили, по-видимому, с ведома Екатерины.

Внутренняя политика

В конечном итоге, внутренняя политика Екатерины II была плодом компромисса между просветительством и необходимостью учитывать интересы дворянства, главной опоры трона. В действительности Екатерина II правила жесткой рукой и укрепила самодержавие. Огромное недовольство вызвало среди крестьян и представителей православной церкви ее решение отобрать в пользу государства церковные земли и резко сократить количество монастырей и храмов.

„Золотой век дворянства“

Положение крепостных

Положение крепостных крестьян ухудшилось. Екатерина II закрепостила более миллиона крестьян и раздала их дворянам. В царствование Екатерины II крепостные превратились в рабов – рассматривались как собственность своего владельца. Было принято продавать и покупать людей, обменивать их за охотничьих собак, проигрывать в карты.

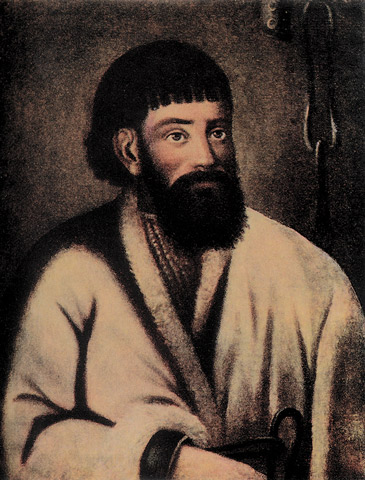

Восстаниe Пугачева

Небывалый гнет вызвал мощное крестьянское восстание (1773–1775) под руководством Емельяна Пугачева. Донской казак, выдававший себя за спасшегося Петра III, создал армию, захватил большую территорию и двигался на Москву. Пугачев был в конце концов предан сообщниками и казнен в Москве.

Модернизация страны

В начале правления императрицы государственные дела в России находились в расстройстве. Екатерина II постепенно создала условия, благоприятствовавшие развитию торговли, промышленности и образования.

- Возросло количество мануфактур, в основном металлургических на Урале.

- Развивалась торговля (экспорт в Англию).

- Возник Кредитный банк, были введены бумажные деньги.

- Были основаны новые города (Одесса).

- Появился первый книжный магазин, было издано большое количество газет и журналов (в том числе сатирических).

- Был построен Эрмитаж.

- Население выросло в два раза и территория была разделена на 51 губернию.

- Императрица организовала медицинскую службу для наблюдения за состоянием здоровья населения, учреждала больницы, открыла первые учебные школы для девушек.

Внешняя политика

Произошло значительное расширение границ. Екатерина II осуществила мечты Ивана Грозного о воссоединении исконно русских земель.

В Россию вошли Литва, часть Латвии и Белоруссии, Правобережная Украина.

Россия активно участвовала в трех разделах Польши.

В войнах с Турцией Екатерина установила господство России на побережье Черного моря и провела естественную границу государства на юге, что дало второй выход к морю. Крым превратился в составную часть государства Российского.

Екатерина повысила международный авторитет России, снова превратив страну в великую державу, встав в один ряд с другими европейскими монархами.

Личность Екатерины II

Императрица была тонким психологом, умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и талантливых, с помощью которых проводила в жизнь все свои решения. Императрица прославилась количеством своих любовников- фаворитов. После окончания любовных отношений все они были щедро награждены чинами, титулами, деньгами и крепостными крестьянами.

Екатерина II очень заботилась о своем здоровье – тщательно соблюдала правила гигиены, например, демонстративно сделала себе и своему сыну прививку против оспы.

Знаменитые личности Екатеринской эпохи

Г. А. Потемкин

Фаворит и ближайший помощник Екатерины II, ее неофициальный муж. Потемкин достиг успехов в утверждении позиций России в южных губерниях, в которых правил как настоящий диктатор; осуществил проект присоединения Крыма к России.

Потемкинская деревня

В широкий обиход вошедшая метафора возникла в процессе визита Екатерины II в южные губернии. Потемкин организовал церемониальное путешествие Екатерины II и ее свиты по вновь завоеванным Россией южным губерниям. На каждом месте, где императрица ночевала, был построен дворец. Деревни на берегах Днепра, вдоль которых императрица проплывала, выглядели хорошо только издали. Это были не настоящие здания, а декорации. Рогатый скот, пасущийся вокруг, был пригнан издалека. Жителями деревень, встречающими императрицу, были на само деле переодетые солдаты.

М. В. Ломоносов

Первый русский ученый мирового значения. Он занимался естественными науками (объяснение принципов горения, вопросы северного сияния, астрономические наблюдения, наблюдения за составом стекла, основы молекулярно-кинетической теории), краеведением (морские путешествия), лингвистикой (заложил основы современного русского литературного языка), а также поэзией. По личной инициативе Ломоносова был основан Московский университет.

А.В.Суворов

Полководец, который выиграл более 60 сражений и не потерпел ни одного поражения. Руководил войсками в битвах против поляков, в качестве командующего армией разгромил турков в русско-турецкой войне. Был направлен на подавление Пугачевского восстания и в Крым.

Павел I

После смерти Екатерины императором стал ее сын Павел (1796–1801), был убит в результате заговора). У него были сложные отношения со своей матерью, многие решения он принимал ей назло. Ввел новую систему престолонаследия только по мужской линии (с тех пор женщина-монарх уже ни разу не стояла во главе России).

Россия в ХIХ веке

Российская империя в 19 в. – многонациональное государство, пользующееся одной национальной религией, православием. Суть имперской власти была выражена в формуле Николая I: „Православие. Самодержавие. Народность“.

- Власть сосредоточена в руках одного человека (императора из династии Романовых).

- Церковь включена в состав государственного управления.

- Монарх опирается на обширный административный аппарат и полицию.

- Наличествует регулярная армия.

- Установлены обязательные для всех правила.

„Свободное слово у нас считается за дерзость.“ А.И.Герцен

Участие в наполеоновских войнах сблизило Россию с Европой, привело к активному участию Российской империи в европейской политике.

Однако потом возобладали консервативные тенденции, произошла задержка в переходе к индустриальному обществу. Россия в области народного хозяйства продолжала значительно отставать от Европы.

Александр I (1801–1825)

Война с Наполеоном – „Отечественная война“

В 1812 г. вторглись в пределы России войска Наполеона . Командующие русской армией (например, М.И.Кутузов) вели войну на истощение неприятеля и увлекали французов в глубь территории России. Когда французы вступили в Москву, они нашли опустошенный пожаром город. Освободительная война закончилась поражением французов и положила начало закату империи Наполеона.

Движение „декабристов“

Отечественная война вызвала небывалый подъем духа в русском обществе. В армии, среди молодых офицеров, сформировались первые тайные организации, целью которых являлось изменение государственного строя.

В 1816 г. были созданы Союз спасения и Южное общество, требовавшие установления монархии-республики, отмены крепостного права и самодержавия, свободы печати, проведения свободных выборов.

В 1825 г. неожиданно скончался царь Александр, и 14 декабря 1825 года Союз спасения и Южное общество подняли в Санкт-Петербурге вооруженное восстание. Верные царю полки восстание потопили в крови. Пять руководителей восстания были казнены, другие участники движения отправились в ссылку, на каторгу и вечное поселение в Сибирь.

Оппозиция

Среди либерального дворянства возникают два основных идейных течения, желающие преобразовать Россию путем реформ.

Славянофилы хотели вернуться к древней, патриархальной, допетровской России, идеал управления видели в крестьянской общине.

„Западничество“ сложилось в противовес славянофильству. Они настаивали на развитии России путем прозападных реформ в духе преобразований Петра Великого.

Кроме того, формируется революционно-демократическое движение, требующее более радикальные изменения (утопическая революция).

Крымская война

В Крымской войне (1853-1856) Россия потеряла выход к Черному морю.

Александр II (1855–1881)

„царь-освободитель“, „Эпоха Великих реформ“

Александр II пытался модернизировать страну с помощью обширной программы реформ.

Отмена крепостного права

В 1861 г. „Манифест об освобождении“ Александра Второго окончательно отменил крепостничество в России.

Крестьянам была выделена земля, но они должны были выкупить ее у дворян.

Отмена крепостного права вызвала значительное увеличение числа городского населения, потому что свободные крестьяне искали работу на заводах и фабриках. Организуются первые забастовки.

Движение „народников“

Территориальное расширение России

Началось завоевание среднеазиатских государств южнее Казахстана.

Александр III (1881–1894)

Покушение на царя Александра II вызвало у нового правителя России жесткую реакцию на оппозиционные движения. Царь скорректировал прогрессивные реформы Александра II, возвращая Россию назад.

Несмотря на политическое торможение в обществе, произошло бурное экономическое развитие России, поддержанное западными инвестициями - строительство железных дорог, металлургических и машиностроительных заводов.

Популярность приобретают в России марксисты.

Подъем русской культуры в 19 в.

19 в. в русской культуре, иногда обозначаемый как „золотой век“, представляет собой огромное духовное наследие, особенно в работах величайших русских писателей (Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова) и мыслителей (Чаадаева, Герцена, Чернышевского, Соловьева).

Культура росла под мощным влиянием подъема общественной мысли – деятельности оппозиционных движений.

Век уникален своим философско-нравственным поиском свободы, справедливости, человеческого братства и всемирного счастья. Универсальными вопросами становятся: „Кто виноват?“ (Герцен) и „Что делать?“ (Чернышевский). Появляется целый ряд разнообразных теорий, учений и вариантов обновления и спасения России.

В глубинах 19 в. кроются причины последующих попыток реализовать русскую социалистическую утопию.

Российская императрица Екатерина II Великая родилась 2 мая (по старому стилю 21 апреля) 1729 года в городе Штеттине в Пруссии (ныне город Щецин в Польше), умерла 17 ноября (по старому стилю 6 ноября) 1796 года в Петербурге (Россия). Правление Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий, с 1762 по 1796 год.

Российская императрица Екатерина II Великая родилась 2 мая (по старому стилю 21 апреля) 1729 года в городе Штеттине в Пруссии (ныне город Щецин в Польше), умерла 17 ноября (по старому стилю 6 ноября) 1796 года в Петербурге (Россия). Правление Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий, с 1762 по 1796 год. Оно было наполнено многими событиями во внутренних и внешних делах, осуществлением замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре Великом. Период ее правления часто называют "золотым веком" Российской империи.

По собственному признанию Екатерины II, она не обладала творческим умом, но хорошо улавливала всякую дельную мысль и использовала ее в своих целях. Она умело подбирала себе помощников, не боясь людей ярких и талантливых. Именно поэтому екатерининское время отмечено появлением целой плеяды выдающихся государственных деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. Среди них великий русский полководец Александр Суворов, фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский, писатель-сатирик Денис Фонвизин, выдающийся русский поэт, предшественник Пушкина Гавриил Державин, русский историк-историограф, писатель, создатель "Истории государства Российского" Николай Карамзин, писатель, философ, поэт Александр Радищев, выдающийся русский скрипач и композитор, родоначальник русской скрипичной культуры Иван Хандошкин, дирижер, педагог, скрипач, певец, один из создателей русской национальной оперы Василий Пашкевич, композитор светской и церковной музыки, дирижер, педагог Дмитрий Бортянский.

В своих мемуарах Екатерина II так характеризовала состояние России в начале своего царствования:

Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торга, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному.

Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом:

- Нужно просвещать нацию, которой должно управлять.

- Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

- Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

- Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

- Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Исходя из поставленных задач, Екатерина II осуществляла активную реформаторскую деятельность. Ее реформы затронули едва ли не все сферы жизни.

Убедившись в негодной системе управления, Екатерина II в 1763 году провела сенатскую реформу. Сенат был разделен на 6 департаментов, потеряв значение органа, осуществляющего руководство государственным аппаратом, и стал высшим административным и судебным учреждением.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, Екатерина II в 1763-1764 годах провела секуляризацию (обращение в светскую собственность) церковных земель. Было упразднено 500 монастырей, казне перешел 1 миллион душ крестьян. За счет этого государственная казна была значительно пополнена. Это позволило ослабить финансовый кризис в стране, расплатиться с армией, которая давно не получала жалованья. Влияние Церкви на жизнь общества значительно сократилось.

С самого начала правления Екатерина II начала стремиться к достижению внутренней устроенности государства. Она считала, что несправедливости в государстве можно искоренить с помощью хороших законов. И она задумала принять новое законодательство вместо Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 года, которое бы учитывало интересы всех сословий. С этой целью в 1767 году была созвана Уложенная Комиссия. 572 депутата представляли дворянство, купечество, казачество. В новое законодательство Екатерина попыталась провести идеи западноевропейских мыслителей о справедливом обществе. Переработав их труды, она составила для Комиссии знаменитый "Наказ императрицы Екатерины". "Наказ" состоял из 20 глав, поделенных на 526 статей. В нем о необходимости сильной самодержавной власти в России и сословной устроенности русского общества, о законности, об отношениях между законом и нравственностью, о вреде пыток и телесных наказаний. Комиссия работала более двух лет, но ее работа не увенчалась успехом, так как дворянство и сами депутаты от других сословий стояли на страже только своих прав и привилегий.

В 1775 году Екатерине II было проведено более четкое территориальное деление империи. Территория стала делиться на административные единицы с определенным количеством податного (которое платило налоги) населения. Страна была разделена на 50 губерний с населением в 300-400 тысяч в каждой, губернии на уезды по 20-30 тысяч жителей. Город представлял самостоятельную административную единицу. Были введены выборные суды и "судебные палаты" для разбора уголовных и гражданских дел. Наконец, "совестные" суды для малолетних и больных.

В 1785 году была издана "Жалованная грамота городам". Она определяла права и обязанности городского населения, систему управления в городах. Жители города каждые 3 года избирали орган самоуправления – Общую городскую думу, городского голову и судей.

Со времени Петра Великого, когда все дворянство было обязано пожизненной службой государству, а крестьянство такой же службой дворянству, произошли постепенные перемены. Екатерина Великая, в числе прочих реформ, желала внести также стройность в жизнь сословий. В 1785 году была издана "Жалованная грамота дворянству", которая представляла собой свод, собрание дворянских привилегий, оформленных законодательно. Отныне дворянство резко отделялось от других сословий. Подтверждалась свобода дворянства от уплаты податей, от обязательной службы. Дворян мог судить только дворянский суд. Лишь дворяне имели право владеть землей и крепостными крестьянами. Екатерина запретила подвергать дворян телесным наказаниям. Она считала, что это поможет русскому дворянству избавиться от холопьей психологии и обзавестись личным достоинством.

Эти грамоты упорядочили социальную структуру русского общества, разделенного на пять сословий: дворянство, духовенство, купечество, мещанство ("средний род людей") и крепостные.

В результате реформы образования в России в правление Екатерины II была создана система среднего образования. В России были созданы закрытые училища, воспитательные дома, институты для девиц, дворян, горожан, в которых опытные педагоги занимались образованием и воспитанием юношей и девушек. В провинции была создана сеть народных бессословных двухклассных училищ в уездах и четырехклассных в губернских городах. В школах вводилась классная урочная система (единые сроки начала и конца занятий), разрабатывались методики преподавания дисциплин и учебная литература, создавались единые учебные планы. К концу XVIII века в России насчитывалось 550 учебных заведений с общим числом 60-70 тысяч человек.

При Екатерине началось системное развитие женского образования, в 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц, Воспитательное общество благородных девиц. Академия наук стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были основаны обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив. В 1783 году основана Российская академия.

При Екатерине II значительно увеличилось население России, были построены сотни новых городов, казна увеличилась в четыре раза, стремительно развивались промышленность и сельское хозяйство – Россия впервые начала экспортировать хлеб.

При ней впервые в России были введены бумажные деньги. По ее инициативе в России была проведена первая вакцинация от оспы (она сама подала пример, стала первой, кому сделали прививку).

При Екатерине II в результате русско-турецких войн (1768–1774, 1787–1791 гг.) Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены земли, получившие название Новороссия: Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское подданство Восточную Грузию (1783). В период правления Екатерины II в следствие так называемых разделов Польши (1772, 1793, 1795) Россией были возвращены отторгнутые поляками западно-русские земли.

В двух словах: Будущая императрица Екатерина II родилась в маленьком немецком княжестве, полностью зависящем от Пруссии. Ее сильный характер и интеллектуальные интересы проявились уже в раннем возрасте. В 14 лет ее, как и многих других немецких принцесс, сосватали за наследника влиятельного европейского престола. Брак с великим князем Петром Федоровичем, будущим Петром III, стал ее шансом выйти на мировую политическую арену.

София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, будущая русская императрица Екатерина II, родилась в 1729 году. Ангальт-Цербст, как и большинство других немецких княжеств, сам по себе мало что значил на политической карте мира — и почти полностью зависел от своего мощного соседа — Пруссии. Зато подобные крохотные княжества были в то время настоящим инкубатором невест для дворов Европы. С одной стороны, статус их правителей позволял их дочерям считаться подходящей партией для европейских монархов. С другой, такие союзы накладывали мало обязательств: слишком ничтожно было значение этих княжеств, так что искать мужей и жен для многочисленных принцев и принцесс там можно было, не втягиваясь или почти не втягиваясь в сложные политические коалиции.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Картина Георга Кристофа Гроота. Около 1745 года Государственный Эрмитаж

София, видимо, с самого начала была девушкой исключительно амбициозной и волевой. К тому же она была хорошо образованна, много читала и интересовалась философской литературой, что было довольно нетипично для провинциальной немецкой принцессы. При этом она росла в очень небогатой по королевским стандартам семье, и брак с наследником престола, великим князем Петром Федоровичем, был для нее колоссальным шансом. Конечно, для европейской лютеранской барышни выход на большую политическую арену огромной, дикой, непонятной страны должен был быть сильным жестом. Но, судя по всему, никаких колебаний у нее не было — наоборот, это было то, к чему она стремилась. При этом надо иметь в виду, что в Россию она отправилась всего в 14 лет, а замуж вышла в 16.

2. При дворе Елизаветы

В двух словах: Об отношениях Екатерины с мужем до его восшествия на престол известно мало. Сама она позже писала, что между ними не было близости, но ее мемуары — ненадежный источник. В любом случае при дворе Елизаветы Петровны они занимали единую политическую позицию, не совпадавшую с позицией императрицы. Во время Семилетней войны и болезни Елизаветы Екатерина вмешивалась в управление армией и была в этом уличена. Ее высокопоставленных союзников арестовали, но самой ей невероятным образом удалось оправдаться.

Императрица Елизавета Петровна любила роскошь, пышность, балы с переодеванием огромного количества людей и так далее. Так что, оказавшись у нее при дворе, София Августа Фредерика — теперь уже Екатерина Алексеевна — очутилась в условиях, максимально непохожих на ту среду, в которой она воспитывалась. Полунищий лютеранский Цербст на задворках Европы был полной противоположностью огромному ослепительному двору тети ее супруга — самодержицы всероссийской. В своих записках Екатерина позднее писала — и этому, скорее всего, можно верить, — что, едва приехав в Петербург, взяла за правило прежде всего нравиться мужу, затем — императрице, и потом — народу. Судя по всему, в отношении Елизаветы ей это поначалу удавалось.

Конный портрет Елизаветы Петровны. Неизвестный художник. XVIII век Государственный Эрмитаж

Про степень близости Екатерины с Петром в начале их брака известно очень мало. Единственный источник — записки самой Екатерины, в которых она утверждает, что супружеских отношений между ними не было. Якобы, когда Елизавета спросила у нее, почему нет наследника, она ответила, что нет причин, от которых он мог бы быть. Там же содержатся намеки на то, что родившийся лишь через десять лет после свадьбы Павел Петрович был в действительности сыном любовника Екатерины графа Салтыкова, которого, чтобы он это не разболтал, отправили в Швецию, а потом в Гамбург. Впрочем, эти записки откровенно тенденциозны и написаны ретроспективно, уже после устроенного Екатериной дворцового переворота и гибели Петра III. Разумеется, для нее было важно оправдаться и снять с себя обвинения в мужеубийстве, так что слишком доверять ее мемуарам не приходится. Противники этой версии также указывают на большое внешнее сходство Павла с Петром III и на то, что сам Павел твердо считал последнего своим отцом и возвел в культ память о нем. Более серьезных аргументов нет ни у сторонников отцовства Салтыкова, ни у противников, так что истина неизвестна.

Цесаревич Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Картина Георга Кристофа Гроота. Около 1745 года

Одесский художественный музей / Wikimedia Commons

Фейерверк на Неве по случаю бракосочетания великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны. Гравюра Григория Качалова. 1745 год

Каковы бы ни были интимные отношения Петра и Екатерины, в царствование Елизаветы Петровны они представляли собой единую политическую силу, долгое время воспринимавшуюся как оппозиция правящей императрице. Особенно сильно это проявилось в годы Семилетней войны. В 1756 году Елизавета резко сменила проанглийскую позицию на профранцузскую и объявила войну союзнице Англии — Пруссии. При этом Двор великих князей, Петра и Екатерины, или Малый двор, занимал отчетливо пропрусскую позицию. Петр, тоже проведший детство в немецких землях как Карл Петер Ульрих, сын герцога Гольштейн-Готторпского, восхищался прусским королем Фридрихом II и созданным им военным порядком, для него Пруссия была образцом идеального, правильно управляемого государства. Екатерина состояла в близких дружеских отношениях с английским послом. Она также нашла поддержку у графа Алексея Бестужева, бывшего тогда канцлером Российской империи, и, когда Елизавета тяжело заболела, писала на фронт главнокомандующему армией Апраксину с указаниями не вести активных наступательных действий против Пруссии. Подобный поступок был, по сути, не чем иным, как государственной изменой.

Сражение при Гросс-Егерсдорфе 30 августа 1757 года. Гравюра по оригиналу Александра Коцебу. XIX век Wikimedia Commons

3. Замужем за императором

В двух словах: Ко времени восшествия Петра на престол отношения между ним и Екатериной уже испортились. Однако, судя по всему, свои главные реформы он начал обдумывать еще раньше, при ее участии — во всяком случае, впоследствии она их продолжила. Екатерина, в отличие от мужа, умела нравиться подданным и особенно — гвардии. Это позволило ей уже через шесть месяцев после смерти Елизаветы совершить переворот и прийти к власти. Через неделю после этого Петр погиб — скорее всего, был убит одним из ближайших сподвижников Екатерины.

Неизвестно, когда между великим князем и его женой начался фундаментальный разлад, но к началу его царствования это была уже ситуация глубокого и непримиримого конфликта. Екатерина была практически отстранена и от принятия решений, и от самого императора. Вокруг Петра находились новые люди, он держал любовницу — само по себе это не было таким уж большим событием (у Екатерины до этого тоже были отношения и с тем же Салтыковым, и с будущим королем Польши Понятовским), но Петр делал это совершенно открыто и даже вызывающе.

.jpg)

Алексей Антропов. Портрет Петра III. 1762 год Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons

Разница была в другом: в отличие от Екатерины, ее муж мало заботился о том, как его видят подданные. В частности, будучи исходно лютеранином — хотя как наследника российского престола его, естественно, перекрестили, — Петр постоянно демонстрировал презрение к православной церкви, отсутствие интереса к бесконечно длинной службе и вел себя вызывающе. А его супруга, наоборот, всячески подчеркивала свою набожность, православие и вообще русскость — и любила это делать и до прихода к власти, и после, до самой смерти. Она специально не говорила , прекрасно изъяснялась и писала , демонстративно любила народные игры (хороводы, горелки и все такое), вкладывала деньги в собирание памятников русской истории и фольклора. К тому же Екатерина помнила о роли гвардии в дворцовых переворотах и выстраивала с ней особые отношения: окружала себя офицерами, носила мундир гвардейского полка и так далее. Большое значение имел и ее бурный роман с гвардейским капитаном Григорием Орловым.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день переворота 28 июня 1762 года. Гравюра по оригиналу Иоахима Кестнера. Конец XVIII — первая треть XIX века Государственный Эрмитаж

4. Переустройство всего

В двух словах: Екатерина считала себя наследницей идей Петра I и пришла к власти с планом тотального переустройства страны. Из дворян она собиралась вырастить новую породу людей, думающих и чувствующих . Были мысли и об изменении положения крестьян. Для разработки нового законодательства в 1767 году была созвана Уложенная комиссия. Однако ее бесполезность стала вскоре очевидна императрице, и работа комиссии была прекращена.

Как и у большинства российских императоров, оказывающихся у власти, у Екатерины были планы тотального переустройства страны. Она ощущала себя наследницей Петра I, а к остальным своим предшественникам относилась иронически. У нее были замыслы грандиозного просвещенного золотого века, и эту идею она пропагандировала на Запад, переписываясь с важными философами и публицистами — Вольтером, Гриммом и Циммерманом.

Коронование Екатерины II 22 сентября 1762 года. Картина Стефано Торелли. 1777 год Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons

Центром реформ должен был стать созыв в 1767 году Уложенной комиссии из представителей всех сословий. Этот орган должен был выработать новое полное законодательство (до этого империя формально жила по Соборному уложению 1649 года). Однако очень быстро Екатерина поняла, что ничего не выйдет: депутаты в основном занимались ее прославлением, все обсуждения ни к каким результатам не приводили. После начала войны с Турцией комиссия была распущена под предлогом того, что среди участников было много офицеров, которым следовало отправляться на фронт. В какой мере это действительно была военная необходимость, а в какой просто сказалось глубокое разочарование Екатерины в работе депутатов, сказать трудно. Однако в любом случае причиной роспуска стали не стычки с антикрепостнической оппозицией, о которых писали советские историки.

Екатерина и сама думала по крайней мере об ограничении крепостного права. Была идея объявить свободными всех новорожденных, разные другие идеи. Как писал Василий Ключевский, до выпущенного Петром III Манифеста о вольности дворянства, отменявшего обязательную службу, запрещавшего телесные наказания для высших сословий и так далее, закрепощены в России были вообще все. 18 февраля 1762 года вышел этот манифест, и — опять же по словам Ключевского — 19 февраля, по логике, должен был последовать указ об отмене крепостного права. Он и последовал 19 февраля, только 99 лет спустя, в . Все это время все российские правители, за исключением Павла, считали крепостное право злом, но так и не приступили к освобождению крестьян. Было страшно вытащить фундамент государственного устройства. К тому же никто не знал, что делать с огромной крестьянской массой, даже с бюрократической точки зрения: перепись, налоги, суды, рекрутский набор — за все это отвечали помещики, чиновников было слишком мало, государственный аппарат был слабым. У Екатерины, очевидно, не было ни политического, ни административного, ни финансового ресурса для этой реформы. При этом во время работы Уложенной комиссии она задавала Вольному экономическому обществу задачу выяснить, что лучше — когда крестьяне нанимаются на обработку земли или когда они являются крепостными, — и все три первые премии получили сторонники свободного крестьянства. То есть позиция государыни не вызывает сомнений.

5. Пугачевский бунт и создание бюрократии

В двух словах: Пугачевский бунт показал не только проблему отношений крестьян и помещиков, но и катастрофическое состояние системы государственного управления. Поэтому после восстания Екатерина приступила к созданию стройной и эффективной бюрократии. Империя была поделена на наместничества, губернии и уезды, полномочия чиновников были четко определены, дворяне и горожане получили сословные органы самоуправления.

Взятие Казани Пугачевым. Картина Федора Моллера. 1847 год Государственная Третьяковская галерея / © Diomedia

Перестраивать бюрократическую систему Екатерина начала с реформы государственного самоуправления: создания наместничеств, губерний, уездов, определения обязанностей генерал-губернаторов, городовых и так далее, — с построения стройной и единообразной системы. До этого были губернии, а провинции, границы не были четкими, зона ответственности губернаторов не была прописана. Созданная Екатериной система просуществовала до 1917 года, а в некотором виде сохраняется и до наших дней.

Другая реформа второй половины царствования Екатерины — Жалованная грамота дворянству, о дворянских правах и привилегиях. В первую очередь она подтверждала положения Манифеста о вольности дворянства Петра III и определяла, что земля на веки вечные принадлежит дворянству (планы на реформу крепостного права, видимо, были Екатериной уже окончательно похоронены). Однако, помимо этого, грамотой регулировалась система сословного самоуправления: вводились дворянские собрания — представительства на местном уровне, определялись полномочия дворянских судов и так далее. Другая Жалованная грамота — городам — вводила организацию городского самоуправления, фиксировала права горожан. Планировалась и грамота государственным крестьянам.

6. Греческий проект и славянский мир

В двух словах: Хотя так увлекший Екатерину Греческий проект (возрожденная Греция под патронажем России, великий князь Константин в роли греческого императора) так и не был осуществлен, южное направление внешней политики всегда оставалось для нее самым важным. В 1783 году князь Потемкин мирно присоединил к империи Крым. После присоединения части Польши он предложил концепцию славянского мира, но к ней императрица отнеслась гораздо прохладнее. Екатерина, которая в начале своего царствования считала, что у России и так много территорий, в итоге стала самым активным экспансионистом в русской имперской истории.

На протяжении большей части царствования Екатерины южное направление (условно говоря, турецкое), было для нее ключевым. Определенную роль в этом сыграло личное соперничество с Петром I. Постоянно подчеркивалось: если в таком неудобном месте, как Петербург, Петр добился столь выдающихся успехов, сколь же много можно сделать на благодатных, плодородных южных землях. Поначалу планов активной экспансии у Екатерины не было, однако в 1768 году Османская империя развязала первую Русско-турецкую войну, после того как запорожские казаки разграбили несколько турецких городов, — Екатерина принесла извинения, но это не помогло.

Гибель турецкого флота в Чесменском бою. Картина Якоба Филиппа Хаккерта. 1771 год Государственный Эрмитаж

В ходе этой войны, протекавшей довольно успешно для России, оформилось то, что впоследствии назвали Греческим проектом. Планировалось установить контроль над значительной частью христианских территорий Османской империи, создать сеть вассальных государств между ней и Россией и даже возродить Византийскую империю со столицей в Константинополе. В Греции велась бурная агитация, с тем чтобы спровоцировать восстание и провозгласить независимость под патронажем России. Была организована Морейская экспедиция Алексея Орлова (Мореей в Средневековье называли греческий полуостров Пелопоннес). В 1770 году он выплыл из Петербурга, через Атлантический океан вошел в Средиземное море, разгромил турецкий флот в Чесменской битве и даже присоединил к Российской империи несколько островов в Эгейском море.

В ходе первой Русско-турецкой войны Греческий проект осуществить не удалось — но Екатерина планировала его реализацию в будущем, даже если не при своей жизни. Второго ее внука назвали Константином и наняли ему гречанку-кормилицу, которая должна была учить его греческому языку: планировалось, что он станет правителем будущей возрожденной Византийской империи. Частью проекта стало также завоевание османского Крыма и присоединение его к России. По условиям мира там было создано формально независимое государство, но в 1783 году Григорий Потемкин, душа и центр Греческого проекта, уже переставший быть фаворитом Екатерины, но сохранивший свое влияние, мирно и без всякой войны присоединил полуостров. Это стало причиной второй Русско-турецкой войны, но Крым остался за Россией.

Путешествие Екатерины II по России в 1787 году. Картина неизвестного художника. Конец XVIII века © Diomedia

Сворачивание Греческого проекта и присоединение к России территорий католической Польши привело к тому, что, помимо идеи союза православных государств, появилась идея единого славянского мира. Сама Екатерина к этой концепция относилась гораздо более прохладно, ее основным двигателем было полонофильство все того же князя Потемкина, считавшего, что русско-польский союз станет основой славянского мира, с Россией в качестве старшего брата и Польшей в качестве младшего.

Интересно, что Екатерина стала, вероятно, самым активным экспансионистом в русской имперской истории: захват Польши, Крыма, присоединение огромных земель на юге. Еще в начале царствования она считала, что у России и так много территорий и ничего больше не нужно, но логика внешней политики втягивала ее в радикальный экспансионистский проект, к которому будут скептически относиться ее сын и внуки.

Иностранка по происхождению, она искренне любила Россию и заботилась о благе своих подданных. Заняв престол посредством дворцового переворота, супруга Петра III попыталась воплотить в жизнь русского общества лучшие идеи европейского Просвещения. В тоже время Екатерина выступила против начавшейся Великой Французской революции (1789-1799 гг.), возмутившись казнью французского короля Людовика XVI Бурбона (21 января 1793 г.) и предрешив участие России в антифранцузской коалиции европейских государств в начале XIX в.

Екатерина II Алексеевна (урожденная София Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская) родилась 2 мая 1729 г. в немецком городе Штеттин (совр. территория Польши), а скончалась 17 ноября 1796 г. в Санкт-Петербурге.

Дочь находившегося на прусской службе принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского и принцессы Иоганны-Елизаветы (урожденной принцессы Голштейн-Готторпской) была в родстве с королевскими домами Швеции, Пруссии и Англии. Получила домашнее образование, в курс которого кроме танцев и иностранных языков входили также основы истории, географии и богословия.

В 1744 г. она вместе с матерью была приглашена в Россию императрицей Елизаветой Петровной, и крещена по православному обычаю под именем Екатерины Алексеевны. Вскоре было объявлено о ее помолвке с великим князем Петром Федоровичем (будущим императором Петром III), а в 1745 г. они венчались.

Екатерина понимала, что двор любит Елизавету, не принимает многих странностей наследника престола, и, возможно, после смерти Елизаветы именно ей при поддержке двора предстоит взойти на русский престол. Екатерина изучала труды деятелей французского Просвещения, а также юриспруденцию, что оказало существенное влияние на ее мировоззрение. Кроме того, она прилагала как можно больше усилий, чтобы изучить, а, возможно, и понять историю и традиции Российского государства. Из-за своего стремления познать все русское Екатерина завоевала любовь не только двора, но и всего Петербурга.

После смерти Елизаветы Петровны, отношения Екатерины с мужем, никогда не отличавшиеся теплотой и пониманием, продолжали ухудшаться, принимая явно враждебные формы. Опасаясь ареста, Екатерина при поддержке братьев Орловых, Н.И. Панина, К.Г. Разумовского, Е.Р. Дашковой в ночь на 28 июня 1762 г., когда император находился в Ораниенбауме, совершила дворцовый переворот. Петр III был сослан в Ропшу, где вскоре при загадочных обстоятельствах погиб.

Начав свое правление, Екатерина попыталась воплотить в жизнь идеи Просвещения и устроить государство сообразно с идеалами этого мощнейшего европейского интеллектуального движения. Она чуть ли не с первых дней правления активно участвует в государственных делах, предлагая значимые для общества реформы. По ее инициативе, в 1763 г. была проведена реформа Сената, которая значительно повысила эффективность его работы. Желая усилить зависимость церкви от государства, и предоставить дополнительные земельные ресурсы дворянству, поддерживающему политику реформирования общества, Екатерина провела секуляризацию церковных земель (1754 г.). Началась унификация управления территориями Российской империи, и было упразднено гетманство на Украине.

Поборница Просвещения Екатерина создает ряд новых учебных заведений, в том числе для женщин (Смольный институт, Екатерининское училище).

В 1775 г. был издан манифест, дозволявший свободное открытие любых промышленных предприятий. В том же году была осуществлена губернская реформа, которой введено новое административно-территориальное деление страны, сохранявшееся вплоть до 1917 г. В 1785 г. Екатерина издала жалованные грамоты дворянству и городам.

На внешнеполитической арене Екатерина II продолжала проводить наступательную политику на всех направлениях — северном, западном и южном. Итогами внешней политики можно назвать усиление влияния России на европейские дела, три раздела Речи Посполитой, укрепление позиций в Прибалтике, присоединение Крыма, Грузии, участие в противодействии силам революционной Франции.

Вклад Екатерины II в русскую историю настолько значителен, что память о ней хранят многие произведения нашей культуры.

Читайте также: