Сообщение русское духовное искусство

Обновлено: 28.06.2024

Развитие культуры Руси домонгольского периода можно разделить на два этапа. Сначала определяющее значение в жизни славян играла языческая религия с одушевлением природы и окружающих человека вещей. Затем с принятием христианства духовная культура стала оказывать влияние на быт и уклад жизни людей, что отразилось и на объектах материальной культуры.

Духовная культура

Изначально жители древнерусских земель были язычниками. Они верили, что окружающий мир населен всевозможными духами и богами. Божественное происхождение, по их мнению, имели все природные явления: восход и закат солнца, ветер, дождь, гром и молнии. Также славяне верили, что вокруг живут многочисленные духи. Например, домовые, лешие, водяные. Считалось, что животные могут оборачиваться людьми и обратно. Это нашло отражение в сюжетах легенд, сказок, песнях.

У язычников также были собственные сформированные культы и службы, которые проводились на специально отведенных местах — святилищах. Ритуалы проводили специальные люди — волхвы. Люди верили, что они имеют определенную связь с потусторонним миром, знают тайны мироздания и умеют договариваться с богами и духами. Позже при принятии христианства, именно волхвы были лидерами сопротивления новой религии.

Принятие христианства позволило русскому государству войти в ряд цивилизованных европейских государств. Также единая религия позволила укрепить центральную власть и усилить государство. Что было важно в данный период, когда Русь была окружена вражескими народами и государствами. Язычество уже не отвечало новым условиям. Каждое племя и даже каждый род или деревня могли поклоняться разным божествам и считать их более важными, чем все остальные. Это мешало договариваться и объединяться. Князем Владимиром сначала была предпринята попытка реформировать существующие языческие культы и объединить их, создав иерархию богов. Но это не принесло ощутимых результатов и пришлось искать новую веру, которая отвечала новым запросам и была близка местному населению.

Христианская религия довольно быстро смогла вытеснить язычество и занять его место, но пришлось пойти на компромиссы. Так некоторые древние культы сохраняли свое существование на протяжении сотен лет и существуют до сих пор. К ним относится Масленица, Колядки, которые проводятся во время рождественских праздников, Купала.

Материальная культура

В домонгольский период широко развивались разнообразные ремесла и прикладное творчество, связанные с хозяйственной деятельностью славян. Культура жителей Руси была в основном сельскохозяйственной. Именно нужды этого вида деятельности формировали потребности в определенных орудиях труда и производства. Также большую роль играли охота, бортничество, рыболовство. Благодаря им, активно развивались ремесла.

Древнерусские ремесленники добились достаточно высокого уровня мастерства в обработке металлов, дерева. Кузнецы изготавливали орудия для сельхозработ, рыболовные и охотничьи снасти. Также большое развитие получило производство оружия и доспехов. В период активных завоевательных походов и необходимости обороны от нападения соседей и кочевников хорошее оружие играло важную роль. Часто мечи и щиты украшались затейливыми узорами. Это в свою очередь дало развитие ювелирному делу, которое вскоре выделилось в самостоятельный вид ремесла.

Браслеты, кольца, серьги, перстни изготавливались при помощи техники литья и ковки. Древнерусские ювелиры имели собственные уникальные техники: скань, зернь. Их использовали для украшения изделий. Скань представляет собой узор, изготовленный из тонкой серебряной или золотой нити, которая напаивалась на основание. Зернь позволяла создавать объемные узоры, выполненные путем напаивания на основу маленьких золотых или серебряных шариков-зерен. Позже появилась техника перегородчатой эмали, когда цветной эмалью заполнялись перегородки из золотых и серебряных нитей.

Среди массово распространенных ремесел были гончарное и плотницкое дело. Домашняя утварь изготавливалась из глины и обжигалась в печи. Также посуда могла быть изготовлена из дерева. В строительстве, как домов, так и дворцов, храмов и крепостей в древности в основном применялось дерево. Мастера возводили колоссальные сооружения без единого гвоздя, украшая красивой, затейливой и замысловатой резьбой. В древней Руси сформировалось до 70 направлений ремесел.

С принятием христианства на всей территории активно возводились храмы. Сначала они были деревянными, но затем стали строиться и из камня. Первыми каменными религиозными сооружениями были Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Началось возведение монастырей, крепостных стен и ворот. Это был период расцвета древнерусской архитектуры, когда сформировались основные каноны возведения религиозных сооружений. Сегодня их облик узнаваем по всему миру. Русский храм — крестово-купольный, с 4 колоннами, разделяющими внутреннее пространство храма и поддерживающими купол. Также свое отражение в архитектуре нашли исконно русские традиции и мотивы деревянного зодчества.

Вместе со строительством храмов на Руси начинает развиваться изобразительное искусство. В X- XI веках оно было тесно связано с оформлением религиозных сооружений. Это были фреска, мозаика и иконопись. Фреска являлась основным украшением храмов. Писалась водяными красками по сырой штукатурке. Также применялась в оформлении мозаика, создаваемая из цветных стекол или камней. Иконы — изображение Христа, Богоматери и святых. Они писались на деревянной основе с четким соблюдением церковных канонов. Первые мастера были из Византии, но вскоре они стали основателями школ на территории Древнерусского государства. На их основе стал формироваться собственный стиль.

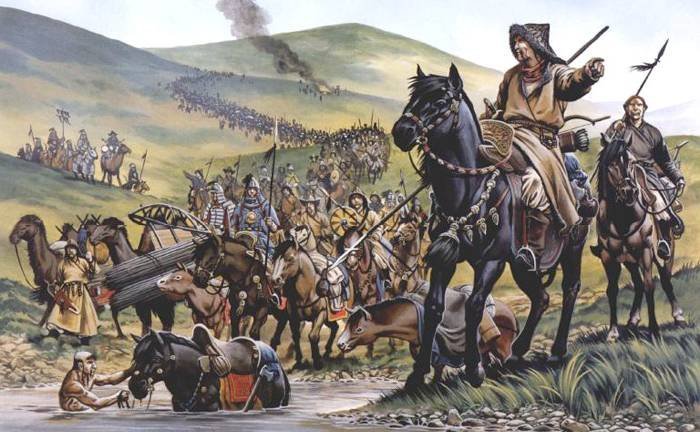

Монгольское нашествие нанесло ущерб русскому государству, были утеряны некоторые ремесла и техники обработки ювелирных изделий. Но сохранившиеся памятники позволили культуре возродиться и развиваться дальше.

Русская живопись, добровольно отказавшаяся от предоставленной ей свободы и независимости от Церкви, возрастала на проповеди высших христианских ценностей – добродетелей, которые для русского народа и составляли самую суть жизни во Христе.

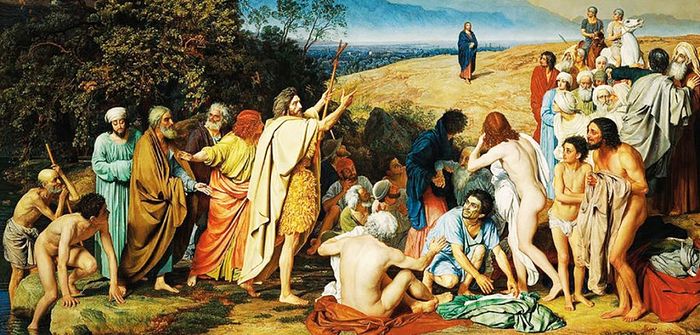

Сегодня вопрос о духовной природе русского искусства обретает особую остроту и актуальность. Уже в произведениях художников XVIII века Лосенко, Акимова, Угрюмова, Егорова и других заявили о себе основные положения, определившие магистральный путь развития отечественного искусства, Русскую идею. В своих произведениях мастера исторической живописи говорили о единении не на основе социальных и революционных преобразований и уж тем более не на основе просвещенческих химер: свободы, равенства и братства. Они провозглашали единение, обусловленное прежде всего духовной общностью народа, все сословия которого связаны одной историей, одной культурой, одной верой, одним душевно-духовным укладом, в основе которого – и милосердие, и кротость, и мужество, и упование на Бога, и любовь – те христианские добродетели, которые и составляли самую суть жизни во Христе.

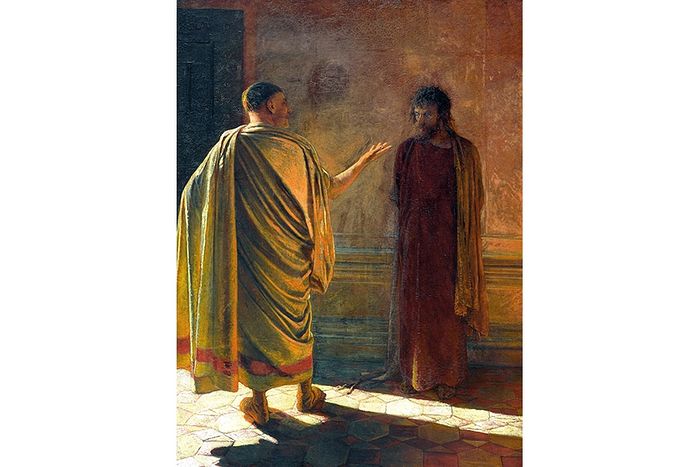

Н.Н. Ге. Что есть истина. 1890 г.

В отличие от своих западных коллег, рассматривавших, начиная с эпохи Возрождения, Библию как исторический источник, что и открывало к ней доступ художников-мирян, русские живописцы, напротив, стремились к религиозному духу. Но при этом, идя тем же самым путем, что и их европейские коллеги, отталкивались не от первообраза, а от своего собственного видения и понимания библейского или евангельского сюжета. При таком подходе его сакральный смысл, разумеется, так и оставался не раскрытым, а потому религиозному духу, проповеди добродетелей не из чего было родиться.

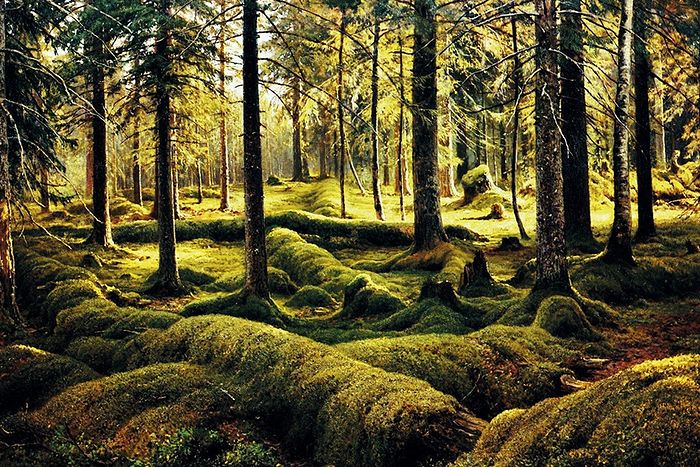

Но религиозный дух, который уходит из произведений на библейский сюжет, не исчезает. Он просто переходит в другие жанры в творчестве того же самого мастера, где и раскрывается в полной мере как характер, как способ мироощущения.

К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1832 г.

Этот лейтмотив не только сохраняется и в XIX веке, но все более и более заявляет о себе как о своеобразной особенности русского искусства. Независимо от того, в каком жанре работает мастер, само искусство его всегда будет свидетельствовать о примате религиозного сознания, его доминировании над сознанием художественным. И потому все акценты в произведении будут продиктованы не логикой рационального осмысления избранного сюжета, но определяться глубиной мыслей и чувств, той духовной жизнью, которою живет мастер в опоре на христианские добродетели.

Как раз на рубеже 1820–1830-х гг. стали усиливаться религиозные умонастроения. А вместе с тем формируется новое понимание, осознание и самой миссии художника, и его искусства.

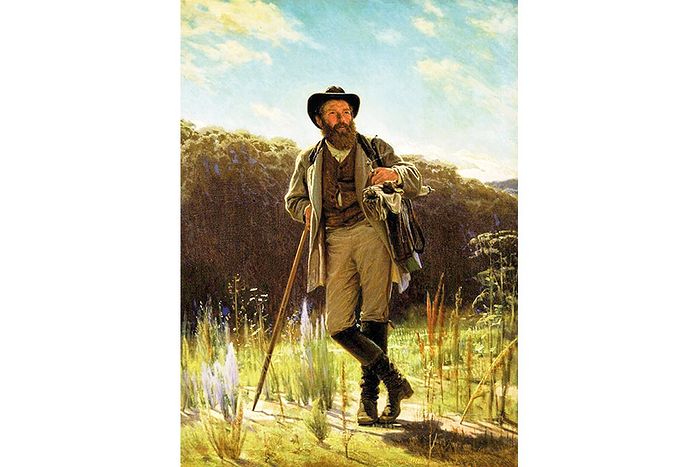

И.Н. Крамской. Портрет И.И. Шишкина. 1873 г.

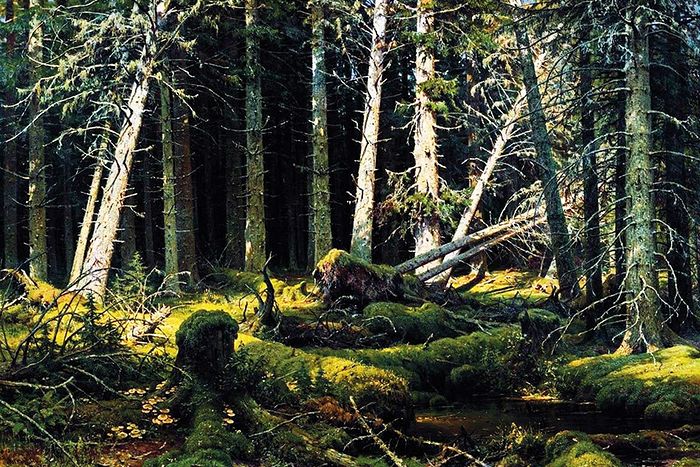

И.И. Шишкин. Лесное кладбище. 1893 г.

Тем самым Брюллов раскрывает глубочайший смысл христианства, подчеркивая его принципиальное отличие от язычества. И потому именно сюда, в сторону священника, который впервые и в русском, и в европейском искусстве предстает собирательным образом Церкви Христовой, разворачивает художник всю эту толпу бегущих, спасающихся людей. И тогда сама идея спасения обретает уже не только физический смысл – как спасение жизни, но и духовный – как спасение души.

Если эта евангельская идея в самых разных вариациях присутствует в произведениях на собственно исторический сюжет, то тем более понятно ее основополагающее значение для религиозной живописи.

И.И. Шишкин. Бурелом. 1888 г.

В связи с этим представляется неверным рассматривать его картины исключительно с точки зрения их социальной направленности, поскольку в его произведениях речь не об униженных и оскорбленных, а о нравственном облике людей, пребывающих в унижении и оскорблении.

И.А. Акимов. Великий князь Святослав, целующий мать и детей по возвращении с Дуная в Киев. 1773 г.

Своеобразие русского искусства определяется еще и тем, что оно не только констатирует ситуацию, ставя точный диагноз своему больному времени, но, что очень важно, тут же предлагает способ лечения, то есть путь спасения.

В.Г. Перов. Проводы покойника. 1865 г.

Независимо от исторического периода, стиля, эстетики и жанра, русские живописцы, используя конкретный жизненный сюжет, воссоздавая историческую реальность, стремились точно так же, как и иконописцы, наполнить художественное пространство своих полотен реальностью духовной. Не возникает ли из этого постулата знак равенства между иконой и картиной, если между ними так много общего в самом существе своем? Нет, не возникает. Икона рождается не как плод вдохновения, а как запечатленное откровение, представляя тот первообраз, что открывается постом и молитвой духовным очам иконописца. Духовная реальность иконы и картины не тождественная, поскольку икона исполнена идей и образов мира горнего, а в картине художник, опираясь на церковные истины, выражает свое отношение, свое осмысление окружающей его действительности, мира дольнего. И хотя обе эти реальности, в силу их целенаправленности, различны, по сути мы можем говорить об их внутреннем единстве, поскольку икона христианские ценности провозглашает, в то время как художник в своей картине их утверждает как мерило конкретных жизненных реалий, событий и характеров.

Таким образом, духовная реальность иконы и картины соотносятся друг с другом, как причина и следствие. Именно эта причинно-следственная связь, неся в себе созидательное, духовное начало, и держит изнутри отечественное искусство: и иконописное, и светское, определяя его внутреннее неразрывное единство. Не по букве. По духу. Это и есть самая главная традиция отечественного искусства, его заповедь.

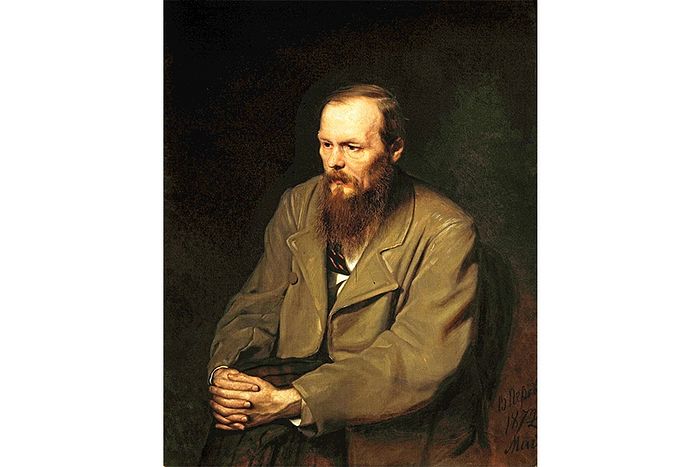

В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского. 1872 г.

Те художники, которые ищут Бога в сердце своем, как и завещал Христос, они – все, без исключения, исповедуют Богочеловеческое Христа, то есть отдают примат Его Божественной природе. Те же, кто ищет Бога на путях просвещенного разума, как правило, исповедуют человекобожие Христа, а затем на первое место ставят Христа-человека. И если искусство художников первой группы несет в себе созидательное начало, исполненное огромной духовной силы – той, что врачует душу, очищая и защищая ее от духовной смерти, то с художниками второй группы начинают происходить удивительные метаморфозы.

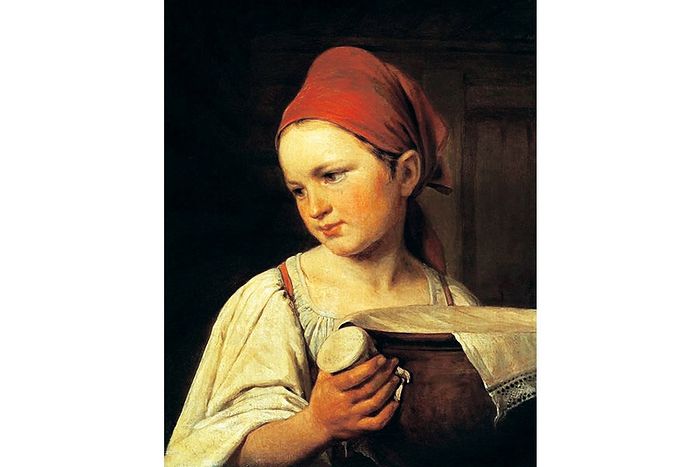

А.Г. Венецианов. Крестьянка с крынкой молока. 1820-е гг.

Одни приводят Христа к атеизму и даже считают Его первым атеистом. Для других Христос – это прежде всего ученый. Третьих свобода в обращении с образом Спасителя приводит даже к осознанию возможности писать свое Евангелие. Толстой – не единичный случай. А в итоге такой рациональный путь спасения, предложенный самим человеком, обожествлявшим свой просвещенный разум, приводит к утрате веры. Оказавшись в духовном тупике, художник вдруг неожиданно для себя лишается не только жизненной, но и творческой опоры, почему произведения даже великих мастеров оказываются в этом случае незаконченными.

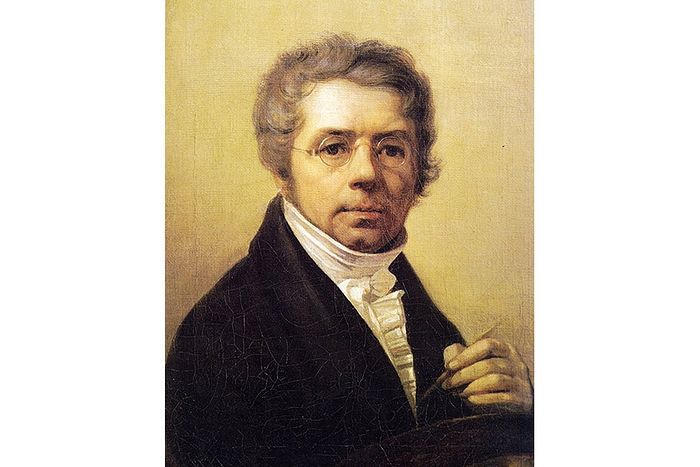

А.Г. Венецианов. Автопортрет. 1811 г.

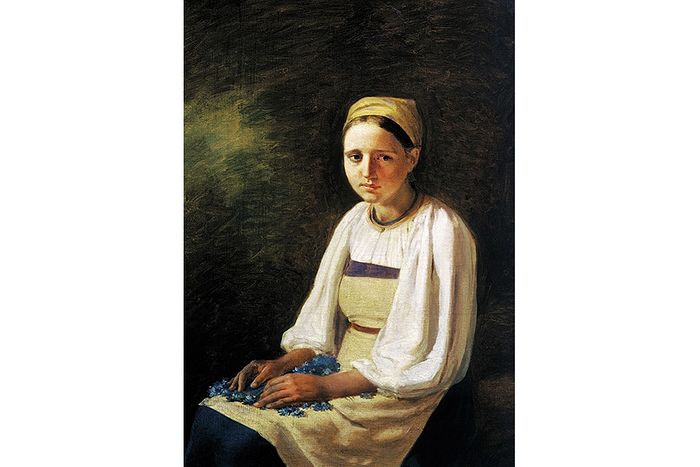

А.Г. Венецианов. Крестьянка с васильками. 1830 г.

Марина Петрова

В конечном итоге надо признать, что именно такая – рациональная – линия в русском общественном сознании возобладала на рубеже XIX–XX веков, приведя, как известно, к очень тяжелым, кровавым последствиям. Вот, почему это надо знать и об этом говорить, чтобы не повторить тех трагических ошибок, что так дорого обошлись и нашей стране, и нашему народу, и нашей культуре.

Церковное искусство в значительной мере отличается от светского. Во-первых, оно выполняет несколько функций. Ведь помимо того, что оно обеспечивает эстетическую составляющую, оно еще и выполняет культовую роль. Через произведения церковного искусства человек познает божественное. Вершиной подобного вида искусства считаются произведения, которые одинаково воплотили в себе эти два направления.

По эпохам

В истории церковного искусства примечателен период Средневековья. Именно в те мрачные времена начался самый настоящий его расцвет. Оно обрело символизм, так как считалось, что нечто божественное в полной мере передадут лишь символы. Также все виды церковного искусства были каноничными, то есть они всегда укладываются в определенные рамки. К примеру, при написании икон мастер тщательно следовал установленным канонам.

Особенности изображения

Важнейшим каноном в написании икон считалось возвышение священного образа над всем земным. В данном виде церковного искусства по этой причине было много статичности, золотого фона, который подчеркивал условность сюжета. Вся совокупность художественных средств была направлена именно на создание подобного эффекта.

Даже изображения предметов давались не так, как их видел бы человек, а как их видела бы божественная сущность. Поскольку считалось, что она не сосредотачивается в определенной точке, а витает всюду, предметы изображались в нескольких проекциях. Также в церковном искусстве время изображается в соответствии с теми же канонами - с позиции вечности.

Разновидностей церковного искусства имеется множество. Синтез его проявился в церквях. В этих культовых сооружениях воплотилось сочетание живописи, прикладного искусства, музыки. Изучается каждый вид в отдельности.

Развитие христианского искусства

Важно учитывать, что до появления современного церковного искусства оно успело пройти не один этап. Их смена обусловлена различными стадиями в культурном развитии социума. Формирование древнерусского церковного искусства происходило под византийским влиянием. Начинается его развитие с момента, когда Владимир принес христианство на Русь. В культуре это, по сути, была операция по трансплантации, ведь до того момента никаких подобных традиций в стране не было. Его изъяли из другого общества и пересадили в тело Руси. Начало развиваться церковное искусство Древней Руси с заимствования уже имевшихся продуманных памятников, культовых сооружений и богатейших идей.

По этой причине у христианства было несколько преимуществ перед язычеством. По сравнению с величественными храмами церковного искусства Руси древние памятники с жертвенниками проигрывали в эстетическом плане. В последних было засилье мух, которые всегда сопровождали принесение жертв. В новых храмах на солнце золотом блестели купола, играли краски росписи, религиозная одежда, музыка поражали не привыкших к такому людей.

О принятии нового стиля

В новом для славян стиле отразилось особое мировоззрение, которое отражало космичность человека, безличность. Человек и природа не были противопоставлениями друг друга. Культура с природой были в гармонии, и человек не являлся центральной фигурой.

Монументальный историзм

Именно эти идеи сполна отразились в стиле церковного искусства Руси – монументальном историзме. Он получил распространение в X-XIII веках. Опыт Византии был перенесен на мировоззрение варварского социума.

Примечательно, что в общем европейском романском стиле, в русле которого развивалось русское церковное искусство до монголо-татарского ига, также слабо выражалась личность. В каждом сооружении той эпохи отражается народное создание сквозь призму христианских идей. Человек стремился ощутить себя в качестве культурного элемента, добиться ощущения целостности.

Когда к власти пришел Ярослав Мудрый, наиболее крупные русские города обзавелись своими Софийскими соборами. Они были возведены в Киеве, Новгороде, Полоцке. Обучение русских мастеров происходило у греческих умельцев.

В эпоху феодальной раздробленности XII-XV веков местная знать выбирала национальные формы. Тогда в изобразительном, архитектурном, церковно-певческом искусстве все ярче проявляются характерные для конкретной местности особенности. Распалось прежде единое государство, и в каждом его островке появилось свое. Это отразилось на искусстве, ставшем теперь многообразным.

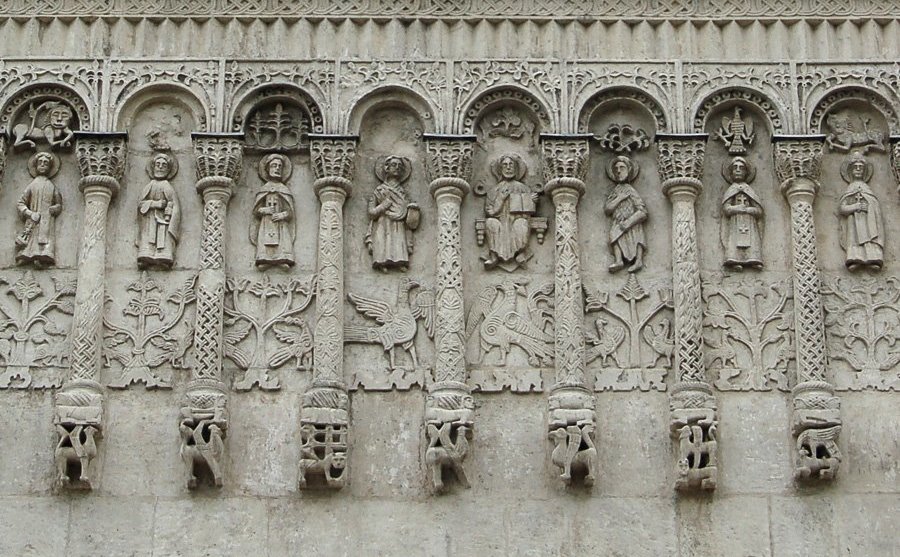

В живописи Владимира и Новгорода проявляются традиции Византии – аристократизм линий, образов и оттенков. Нередко приглашались к работе мастера из Греции. На архитектуру оказали влияние романские традиции. Порой здесь свой след оставляли немецкие мастера. Помимо этого, в ряде известнейших дошедших до наших дней памятников – Успенском, Дмитриевском соборах – отразилось влияние язычников. Тут фигурируют священные птицы, дерево, образ человека не доминирует. Это является отражением менталитета человека той эпохи.

Но в Новгороде и Пскове в борьбе князей с боярами побеждают последние, в отличие от остальных русских городов той эпохи. И тут храмы отличаются в значительной мере от владимирских. Здесь храмы приземистые, цвета их яркие. Звери и люди утопают в орнаментах, которые так любили народные мастера.

Монголо-татарское иго

С огнем и мечом пройдя через Русь, монголо-татарские племена разрушили множество образцов искусства тех времен. Уничтожались целые города с их величественными постройками, мастерами. Пустовали огромные территории, некогда заселенные славянами, в то время как Польша, Литва и Ливонский орден захватили западные русские земли.

Культура теплилась в Новгороде и Владимиро-Суздальском княжестве. Но здесь искусство переживало самый настоящий упадок. И лишь с XIV века начинается его подъем, который назвали Предвозрождением.

Это было специфическое социально-культурное состояние социума, которое отразилось во всех видах искусства. В это время в менталитете людей зародились идеи об индивидуальности, личности, творцы начали поиски нового. На Руси оно начало развиваться под влиянием Византии.

Традиции новгородского искусства подверглись атакам Феофана Грека. Его энергичные мазки, пробелы и экспрессия оказывали массивное влияние на искусство тех времен.

Вместе с тем появился и национальный гений живописи – Андрей Рублев. В его работах нашли отражение гуманистические идеи, мягкость линий. Они считаются самыми настоящими шедеврами всех времен. Он объединил божественную суть и человеческие черты в одних и тех же образах.

Период восхождения Москвы

В последней трети XV века произошли события, которые обозначили собой начало новой стадии в развитии русской культуры. Москва, подчинив себе конкурента Новгород, стала центром русских княжеств. Началась долгая эпоха монархии. Централизация отразилась и на мировоззрении, и на развитии православного церковного искусства.

Начинавшееся Предвозрождение так и вылилось в Возрождение на Руси, оказавшись раздавленным правлением Ивана Грозного. Все имевшие отношение к реформационным процессам оказались разгромленными. Множество деятелей было казнено, сослано, подвергнуто пыткам. В борьбе нестяжателей, выступавших против церковного имущества, и иосифлян, следовавших за Иосифом Волоцким, выступавшим за союз государства и церкви, побеждают последние.

В храмах

Процессы данного периода сполна отразились в церковном искусстве. Храмы стали выражать идеи централизации, они строги, подчеркивают новый государственный стиль. Культура тех лет символизирует победу Москвы. Это наглядно видно в экспонатах Патриаршего музея церковного искусства. На нет сходят все местные архитектурные особенности, всюду прослеживается отсылка к Успенскому собору в Москве.

Однако возникают и шатровые церкви. Они отличаются большой высотой, богатством отделки, освещения. В них практически полностью отсутствуют внутренние росписи.

В живописи

Новое время

С началом XVII века приходит Новое время, когда традиционное общество претерпевает важнейшие изменения. Происходит это при причине событий Смутного времени, многочисленных военных действий. Монархия становится абсолютной, оппозиционные бояре с церковью оказываются подчиненными строгой вертикали власти. С Соборным уложением 1649 года закрепощенными оказываются все сословия страны.

И на этом фоне срабатывают закономерные для всего мира процессы эмансипации человека. Но на Руси это происходит под государственным гнетом. Выходя из-под власти церкви, личность оказывается в еще более жестких руках государства. Наличие внутренней индивидуализации в сочетании с полным бесправием, отсутствием юридической свободы и формирует особенности таинственной русской души.

Для культуры характерно обмирщение, которое выразилось в приземленности мотивов, в то время как небесное отходит на задний план. Даже на небеса теперь русские люди смотрят земными глазами.

Однако в церковной архитектуре отмечается тенденция к демократизации. У культовых построек проявилось больше внешней отделки, узоров. Но строительство уже осуществляется не во имя божественного, а для человека. Этим объясняется эстетичность построек.

Для церковной живописи также характерны изменения. Здесь все чаще фигурируют мирские сюжеты. Художники стараются писать так, как в жизни бывает. Отражается в живописи и история становления русской государственности.

Впоследствии Российская империя стала возводить памятники, символизирующие ее могущество. Это проявлялось в роскоши храмов, которые вобрали в себя черты светской архитектуры.

На протяжении XVII века в церковную жизнь вносится множество изменений. Осуществляется тщательный надзор над созданием икон. Во время их написания наблюдается соблюдение канонов. В провинциях на протяжении долгих лет сохраняется влияние допетровских традиций.

Особенности российской духовной жизни XIX века в полной мере отразило архитектурное мастерство. По большей части это видно по Санкт-Петербургу. Именно здесь были возведены постройки, затмившие по красоте первопрестольную Москву. Город рос очень быстро, в отличие от древней столицы. В нем был единый смысл - он должен стать великой европейской державой.

В 1748 году воздвигается знаменитый Смольный монастырь. Он построен в стиле барокко. Но здесь нашло воплощение множество исконно русских черт. Монастырь возводился в замкнутой форме. Кельи располагались в форме креста вокруг собора. На углах композиции строились храмы с одним куполом. В то же время здесь соблюдалась симметрия, не характерная для древних русских обителей.

В Москве той эпохи также господствовал барокко и проявлялся классицизм. Благодаря этому город также обрел европейские черты. Один из наиболее красивых храмов той эпохи – церковь святителя Климента на Пятницкой улице.

Вершиной архитектуры XVIII века стала колокольня Троице-Сергиевой Лавры. Ее в 1740-1770 годах возвели в Москве.

Отдельно развивается и церковное пение. В XVII веке оно подверглось значительному влиянию западных традиций. До того момента церковная музыка была представлена польско-киевским пением. Его завел в столице Руси еще Алексей Михайлович Тишайший. Оно сочетало нововведения и древнейшие мотивы. Но уже в середине века в Петербургскую капеллу проникли музыканты Италии и Германии. Тогда они и привнесли черты европейского певческого искусства. В церковном пении ярко проявились концертные нотки. И лишь монастыри и села сохранили древнее церковное пение. Некоторые произведения той эпохи сохранились и поныне.

О современном искусстве

Бытует точка зрения о том, что современное русское искусство находится в упадке. Это было так до недавнего времени. На данный момент строительство развивается весьма активно – церквей в стране возводится очень много.

Однако ценители архитектуры отмечают, что в современных церквях происходит немыслимое смешение стилей. Так, иконопись под Васнецова соседствует с допетровской резьбой и строительством в духе останкинской церкви.

Также экспертами высказывается мнение о том, что современные архитекторы зацикливаются на внешнем содержании церквей, уже не выражая той божественной природы, которую они изначально были призваны отражать.

На данный момент в храмах компонуются, к примеру, главки Василия Блаженного с колокольней Рождества на Путинках. Копии не выигрывают в сравнении с оригиналами. Нередко выдвигается задача попросту повторить уже возведенную постройку, и это тоже не способствует развитию архитектурной мысли в стране. Отмечается тенденция, выражающаяся в том, что архитектор идет на поводу у заказчиков, которые выдвигают требования в соответствии со своим видением искусства. И художник, видя, что получается яма искусства вместо творчества, продолжает реализовывать проект все равно. Таким образом, современное архитектурное церковное искусство переживает не лучшие времена. Общество не способствует развитию его в будущем.

И эксперты в соответствующей области отмечают данную тенденцию, прогнозируя ее развитие в дальнейшем. Но попытки реанимировать эту область предпринимаются на постоянной основе. И не исключено, что в будущем это даст свои ощутимые плоды, и настанет своеобразное возрождение церковного искусства в стране.

Русская духовная музыка представлена церковным пением. Такие произведения не подходят для светских вечеров и праздников. Обычно произведения были на религиозные темы и использовались на службах в церквях. В них воспевались образы бога, Иисуса, Девы Марии, святой троицы. Существуют песни о религиозные христианские праздники. Такие как рождество, пасха, благовещения, крещения.

Духовная музыка это не только богослужения в христианстве, но и в других религиях тоже воспевают. Во многом такой жанр взяли из Византии. Церковным пением занимались скрытно и не распространялись об этом. Песни могли быть написаны в жанре канона или в любом свободном жанре. Одной из разновидностей духовной музыки в России является колядки. Во время святок славяне ходили по домам и пели песни. Эти песни были о богатстве, хорошем урожае, браке и о рождении детей. Во многих описывался процесс гадания и заговоров. Исполнители пытаются донести образ крестьян и их бытовую жизнь. Когда они хотели пожелать богатства они описывали не обычную жизнь крестьян, а роскошные дома у вышестоящих социальных групп. Важно было петь от чистого сердца и с доброжелательной улыбкой.

В 16 веке даже стали создаваться специальные группы людей, которые вместе пели. Такая компания людей называлась хором. Начали осваивать такую манеру пения как многоголосие.

С наступлением 18 века все меньше и меньше популярной становилась церковная музыка. Но все равно в городах церковное пение не уходило, и люди продолжали петь.

Уже в 19 веке на Руси появилось новое направление в музыке это классицизм. Песни в таком жанре часто исполнялись на важном мероприятии. Это были воскресные литургии. Известнейшим произведением был гимн "Боже царя храни". Нельзя было петь все песни, которые захочется. Николай 1 издал указ, что все песни нужно обговаривать с директором и уже, потом при одобрении исполнять произведение. Было произведение, которое написали без всякого одобрение. Это Литургия Златоуста. Долгое время шел судебный процесс, и после этого монополии не стало совсем.

К 20 веку духовная музыка изменилась и стала звучать по-новому. Революция в 1917 году значительно повлияло на русскую духовную музыку.

В наше время все меньше и меньше внимания уделяют церковному пению. Но все равно оно не забыто и до сих пор существует. В различных храмах и церквях можно услышать прекрасное церковное пение.

Вариант 2

Что же такое духовная музыка и что она из себя представляет в современном мире? Музыка эта не предрасположена для вечеринок и увеселительных мероприятий, ни в коем случаем. Это течение жанра музыки используется только для церковной службы. Каждое богослужение в церкви проходит не без помощи духовной музыки. Эта музыка окрыляет и проникает в чувства каждого человека и дарует умиротворение. У каждой религии своя духовная музыка, особый темперамент и звучание. И она тесно связана с множеством религий. Содержание ее отличается религиозным словом. И каждая ныне живущая на земле традиция имеет свою духовную музыку.

В христианской вере есть несколько направлений. Протестантская, православная, католическая и у каждой свое направление духовной музыки. У нас в России преобладает Православная церковь и ее духовная музыка. Пение в церкви до особой поры было на Руси с момента принятия христианства и считалось профессиональным. Само песнопение было заимствованно из Византии. На Руси были даже свои знаменитые певцы в духовной музыке.

Как-то так получается, что Россия постоянно находится в состоянии могучих социальных потрясений когда человек теряется и подчас не знает на что опереться, что делать помочь может только настоящая духовная музыка. Богослужебное пение называют ангела голос певчей находясь в храме и созерцая тайный Боже также является ядом который непрестанно слова какой-нибудь пение чтобы можно было сказать что это ангелоподобный это песня рождалась прежде всего в тишине в особо тишине. Монах который принял решение на всю свою жизнь посвятить служение Богу он пришёл с грузом светских мелодии песен и здесь в монастыре происходит удивительное событие человек в помыслах своих мыслях от всего мирского и прежде всего от воспоминаний песен молитвы и распевая псалмы человек использует интонации которых не было него светской жизни то есть происходит то, что интонации преломляются и преображается в свойства, таким образом зарождалась богослужебное пение. Этап не называют ангела подобным именно потому что ангелы непрестанно находится славословие Богу и человек на клиросе если он поёт он также является созерцатель им танец, который в этот момент совершаются поэтому точно может сказать что я не я это икона в звуке как золото очищенное огнем очищается от примеси так ок Обреченная этими интонациями очищается от примесей личности.

Можно с успехом сказать, что духовная музыка может менять сознание человека русского и имеет свою ведущую роль в современном мире.

Русская духовная музыка

Интересные ответы

Став вдовцом, Лонгрен решил сам растить дочь. Проплавав десять лет по морям и океанам, он накопил лишь небольшую сумму денег. Потому, чтобы им с Ассоль было на что жить, он начал изготавливать на продажу игрушки

Гриб трутовик, особый вид многолетних грибов-паразитов, растет только на лиственных деревьях. В лесах на березе, осине, ольхе и некоторых других деревьях часто можно увидеть нарост, состоящий из нескольких слоев

1886 — в городе Кронштадт родился Николай Гумилев. Его отец был военным врачом. В дворянской семье Гумилевых было трое детей. Будущий поэт был третьим, младшим ребенком.

Земноводные явились первыми на Земле существами, вышедшими из воды и поселившимися на поверхности. Эти животные зародились миллионы столетий назад из кистеперых рыб

Одним из самых известных в России и мире художественных музеев, который в год посещает более полумиллиона человек, является Третьяковская галерея. Её создал в 1856 году купец, меценат, коллекционер

Читайте также: