Сообщение о метрополите ретре сокращено 5 класс

Обновлено: 30.06.2024

Святой митрополит Петр родился на Волыни от благочестивых родителей. Двенадцати лет поступил в монастырь. Достигнув священства, он по благословению своего наставника удалился из монастыря и основал обитель в уединенном месте на берегу реки Рати. Здесь он так прославился подвигами благочестия, что сделался известным всей Волыни. В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел св. Петра на Русскую митрополию. Много трудностей испытал первосвятитель в годы управления. В страдавшей под татарским игом Русской Земле утверждал истинную веру, призывал враждовавших князей к миролюбию и единству.

В 1325 году свт. Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное значение для всей Русской Земли. Свт. Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

Святитель Петр, митрополит Московский, скончался 21 декабря 1326 года. (Сведения о нем помещены 21 декабря.) Первое перенесение его мощей было 1 июля 1472 года, тогда же установлено празднование. Второе перенесение мощей святителя Петра было после освящения вновь построенного Успенского собора, 24 августа 1479 года, а празднование 1 июля было отменено. Известно также празднование проявления мощей святителя Петра (4 августа) по случаю явления супруге Иоанна Грозного (1533–1584) царице Анастасии (1547–1560). Святитель Петр явился царице Анастасии и не разрешил никому раскрывать свой гроб. Он повелел запечатать гроб печатью и установить праздник.

От святителя Петра сохранилось три послания. Первое – к священникам с увещанием достойно проходить пастырское служение, усердно пасти духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного законоположения о вдовых священниках: с целью ограждения их от нарекания и соблазнов им предлагалось поселяться в монастырях, а дети должны были определяться на воспитание и обучение в монастырские школы. Во втором послании святитель призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться об украшении себя христианскими и пастырскими добродетелями. В третьем послании святитель Петр снова дает наставления священникам об их пастырских обязанностях, а мирян увещает исполнять заповеди Христовы.

Выдающаяся церковно-государственная деятельность святителя Петра уже современникам давала основание сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Главный подвиг святителя Петра – борьба за единство Русского государства и благословение Москвы как собирательницы Русской земли [1] .

Полное житие святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Рате он поставил келлию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовные наставления святого подвижника.

Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим, обходивший Русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.

Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а им был в это время святой Михаил Тверской (память 22 ноября), направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию.

По совету Галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Константинопольскому патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления Русской Церкви святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью во время бури явилась Божия Матерь и сказала: "Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии". Слова Божией Матери в точности исполнились: патриарх Константинопольский Афанасий (1289–1293) с собором возвел на Русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир.

Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.

В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.

В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328–1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого Первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти. Глубокое почитание первосвятителя Русской Церкви со дня его преставления утверждалось и распространялось по всей Русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские первосвятители.

О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 1479 годах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В память этих событий установлены празднования 5 октября и 24 августа.

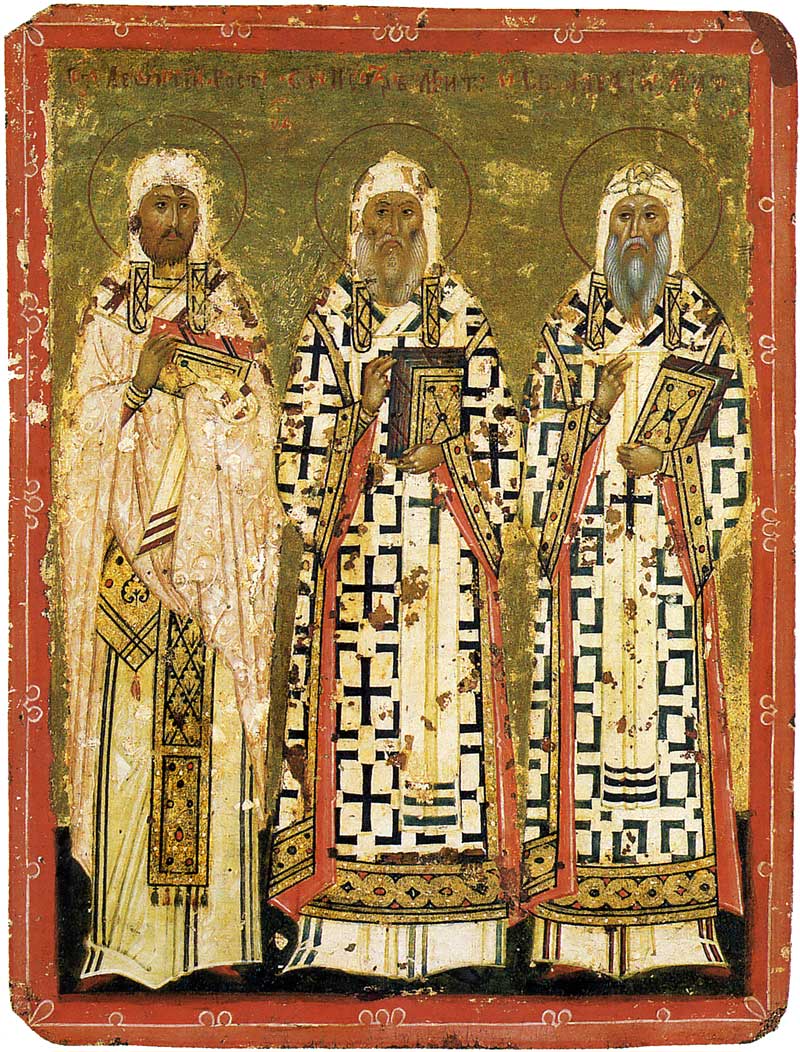

Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596 года. Святитель Филипп причислен к ним в 1875 году по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского (память 31 марта и 23 сентября), а святитель Ермоген – в 1913 году.

Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество.

-

в изложении свт. Димитрия Ростовского.

- "Празднование святителям московским Петру, Алексию, Ионе и Филиппу" в изложении свт. Димитрия Ростовского.

Примечания

[1] О святителе Петре – "Журнал Московской Патриархии", 1959, N 8, с. 54-59; 1966, N 9, с. 54-61; 1976, N 12, с. 61-66.

Точная дата рождения будущего митрополита всея Руси Петра неизвестна, зато известно место его рождения. Петр родился на Волыни, родители его Федор и Евпраксия.

Говорят, что до рождения ребенка, у Евпраксии было видение, которое предзнаменовало избранность её будущего ребенка.

Говорят, что в детском возрасте Петр был косноязычным, и вообще странным мальчиком. Чудесным образом недуг исцелил святой старец.

В возрасте 12 лет, Петр поступил в монастырь. Мальчик с ревностью исполнял все монастырские законы и настояния, прилежно учился, занимался иконописью.

Вскоре за свои поступки инок Петр был переведен в сан иеромонаха. По истечению некоторого времени, он попросил игумена покинуть обитель.

На реке Ратс Петр соорудил келью, где усердно молился. Позже, на месте кельи, образовался Новодворский монастырь.

Петр был хорошим игуменом, личным примером наставлял свою братию, и слава о нем вышла далеко за пределы монастыря. Сам князь Галицкий, время от времени заглядывал в монастырь, послушать Петра.

В 1299 году митрополит всея Руси Максим оставил Киев и поселился во Владимире. Галицкому князю, оказался нужен свой митрополит, для укрепления власти, и он попросил Петра взять на себя эту ношу.

Петр отправился в Константинополь, для своего посвящения. Пока он ехал в Византию, митрополит Максим скончался. По воле случая, Петр стал митрополитом всея Руси.

На русскую землю митрополит Петр прибыл в 1308 году. Прожив год в Киеве, он, как и его предшественник, митрополит Максим, покинул город и поселился во Владимире. Прежде всего, из-за того, что в Киеве было неспокойно.

В первые годы своей деятельности в сане митрополита, он испытывал множество проблем. Междоусобные войны русских князей, гнет татаро-монгольского ига, заставляли митрополита Петра вести более активную деятельность.

Петр часто менял место своего пребывания. Его заботила целостность страны. В годы разрухи, именно на плечи митрополита легла тяжкая работа по сохранению нравственности русского народа, его культурного и исторического наследия. Князей Петр призывал к миру, а народ поучал сохранить в себе истинную веру.

В 1313 году митрополит ездил в Орду. Эта поездка была очень важной. Ордынцы, только что принявшие ислам, могли ужесточить тяжесть гнета на русскую землю. Но этого не произошло. Петр был принят с честью, и получил подтверждение со стороны Орды своих прав, быть русским митрополитом, также были подтверждены все снисхождения по отношению к русской церкви.

Вскоре на русской земле с новой силой обострилось противостояние Московского и Тверского княжества за право лидерства, за право стать центром объединения русских княжеств. В этом противоборстве митрополит встал на сторону Москвы.

В 1325 году, митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву. После переезда Петр стал предсказывать, что монгольское иго скоро падет, и что Москва станет центром объединения русских земель. В августе 1326 года, по его настоянию, Иван Калита заложил в Москве каменную церковь во Имя Успения Богородицы. В стене храма, митрополит собственными руками смастерил для себя каменный гроб.

К сожалению, Храм Успения Богородицы не удалось достроить при жизни Петра. 21 декабря 1326 года, митрополит Петр умер. Он был похоронен в том самом гробу в стене храма, который сам себе и смастерил. Через 13 лет после смерти, был причислен к лику святых. Мощи святителя Петра, сегодня, находятся в Успенском Соборе, в Москве.

6 сентября (24 августа ст. ст.) Церковь празднует перенесение честных мощей иже во святых отца нашего Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца. Святитель Петр — первый из митрополитов Киевских и всея Руси, который имел в качестве постоянного местопребывания Москву; именно его авторству принадлежит первая Московская чудотворная икона Богородицы, именуемая Петровская. Святителю Петру, митрополиту Московскому, молятся о даровании здравия и мира.

Содержание

Житие святителя Петра, митрополита Московского

Читать онлайн в оригинале

Почитание святителя Петра, митрополита Московского

Почитание Петра, митрополита Киевского и всея Руси, со дня его преставления утверждалось и распространялось по всей Русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при митрополите Киевском и всея Руси Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба святителя Петра князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимого покровителя Москвы, святителя Петра призывали во свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иване III обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра. Известно, что при гробе святителя нарекались и избирались Московские Первосвятители. 17 августа (н. ст.) 1472 года произошло проявление мощей святителя Петра. Перенесение мощей святителя Петра было после освящения вновь построенного Успенского собора, 6 сентября (н. ст.) 1479 года. Честные мощи московского святителя были торжественно перенесены в собор митрополитом Московским и всея Руси Геронтием (1473–1489 г. г.) с епископами, великим князем Иоанном Васильевичем (1440–1505 гг.) и его сыном Иоанном (1458–1490 гг.). Предположительно, автором первого жития святителя Петра, написанного сразу же после его смерти, был ростовский епископ Прохор. В 1381 году новую редакцию жития создал митрополит Киприан, а Пахомием Сербом в конце XV века было составлено Похвальное слово на обретение мощей.

В г. Ржеве, в старообрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы, хранится частица мощей святителя Петра.

Чудеса святителя Петра, митрополита Московского

Наследие святителя Петра, митрополита Московского

Сохранились три послания святителя Петра, московского чудотворца. Первое к священникам, которое есть наставление пастырям Церкви Христовой, дабы они достойно проходили служение и усердно заботились о своих духовных чадах. Что интересно, это послание заканчивается изложением церковного законоположения о вдовых священниках: во избежание соблазнов, осуждений им предлагалось поселяться в монастырях, а дети их должны были поступать на воспитание и обучение в монастырские школы.

Во втором послании святитель Петр призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками. Прежде всего заботиться об украшении себя христианскими добродетелями, чтобы служить благим примером для своих духовных чад. В третьем послании московский святитель опять же наставляет священников, чтобы помнили они о своих пастырских обязанностях, а мирян увещает исполнять Христовы заповеди. Сохранилось шесть посланий, приписываемых святителю Петру.

Тропарь, кондак и канон святителю Петру, митрополиту Московскому

Тропарь, глас 4

Наста днесь всечестный праздник, пренесения честных мощей твоих святителю Петре, веселя изрядно твое стадо, и верную страну Российскую и люди. О них же не оскудевай моляся Христу Богу, иже от Него дарованней ти пастве сохранитися от враг не наветованным, и спастися душам нашим.

Кондак, глас 8

Яко врача преизрядна, и источника чудесем обильна, днесь сошедшеся любовию духовная ти чада, в пренесение честных мощей твоих, архиерею Петре молим тя. Моли Христа Бога даровати честным ти пренесением, верной стране нашей на враги победительная, да твоими к Богу молитвами, находящих зол избавльшеся, радостною душею, и веселием сердца, благодарная ти воспоем глаголющее, радуйся Отче Петре, архиереом, и всея Русския Земли удобрение.

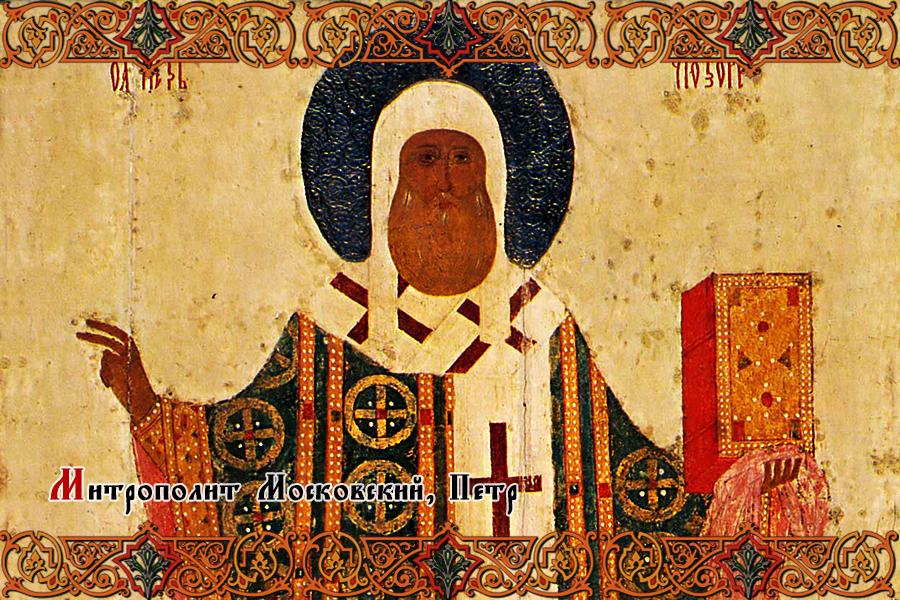

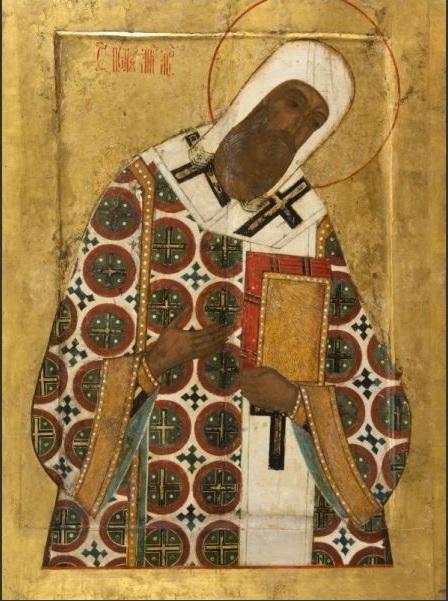

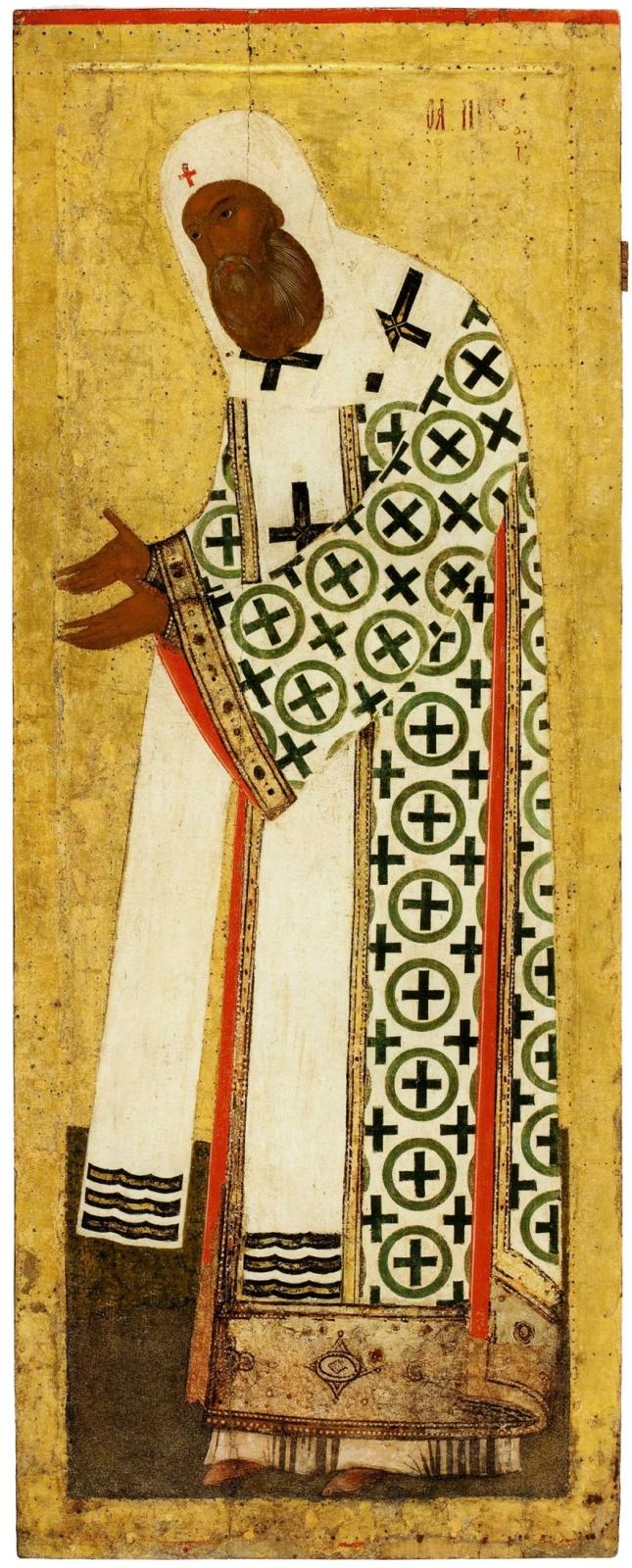

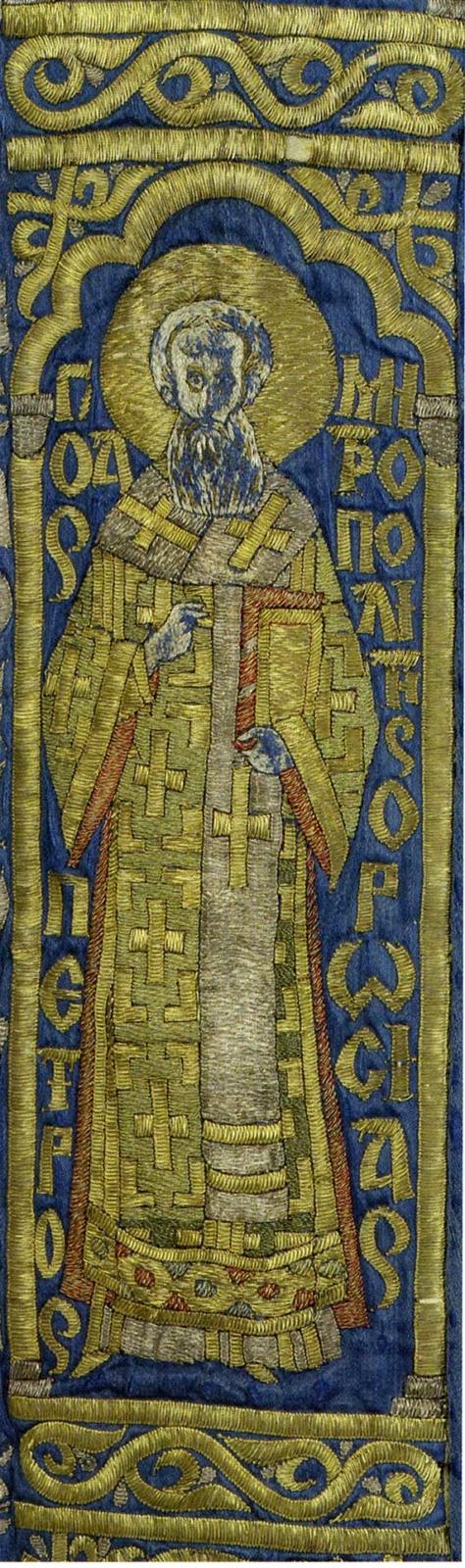

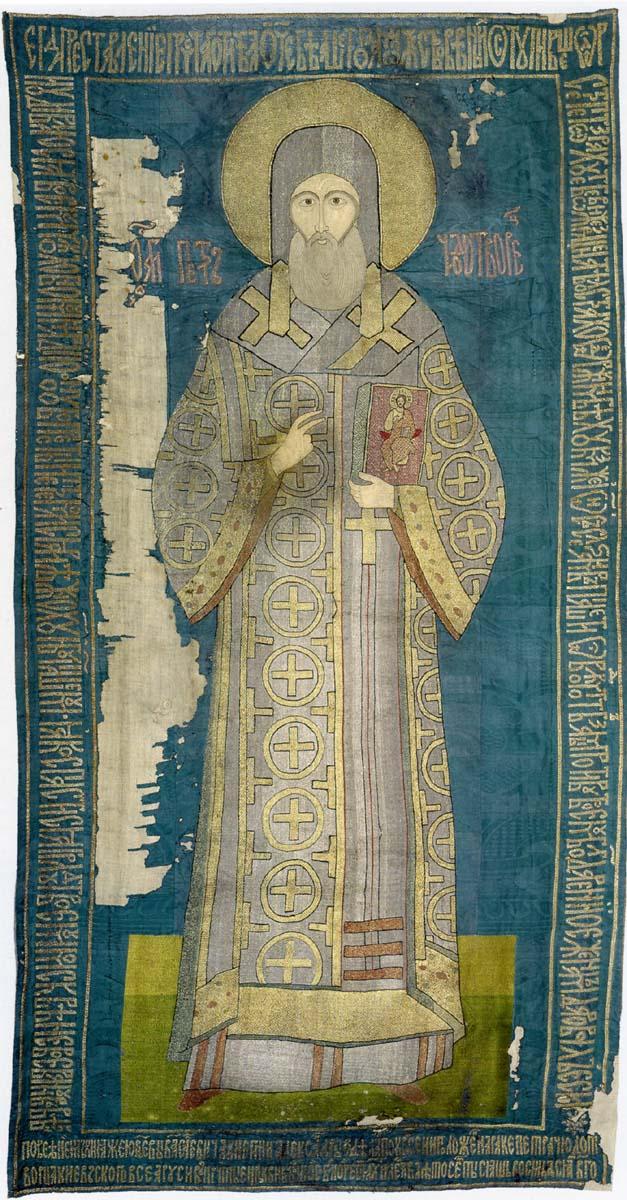

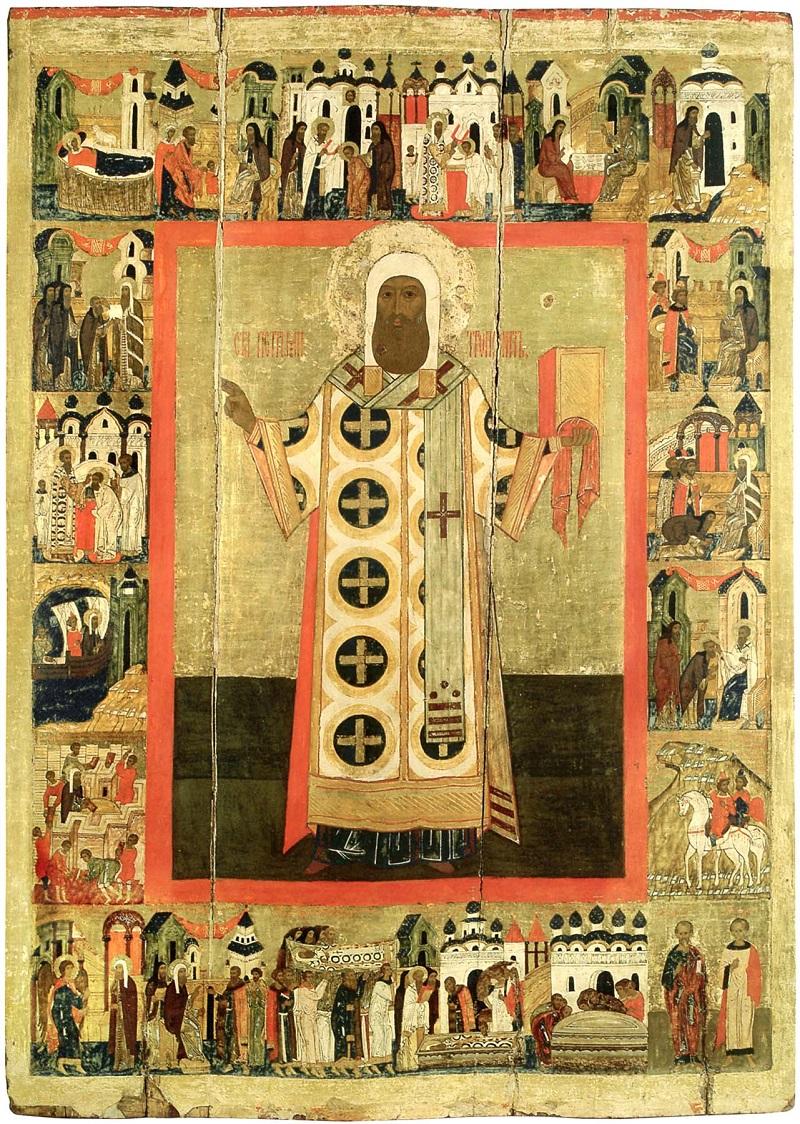

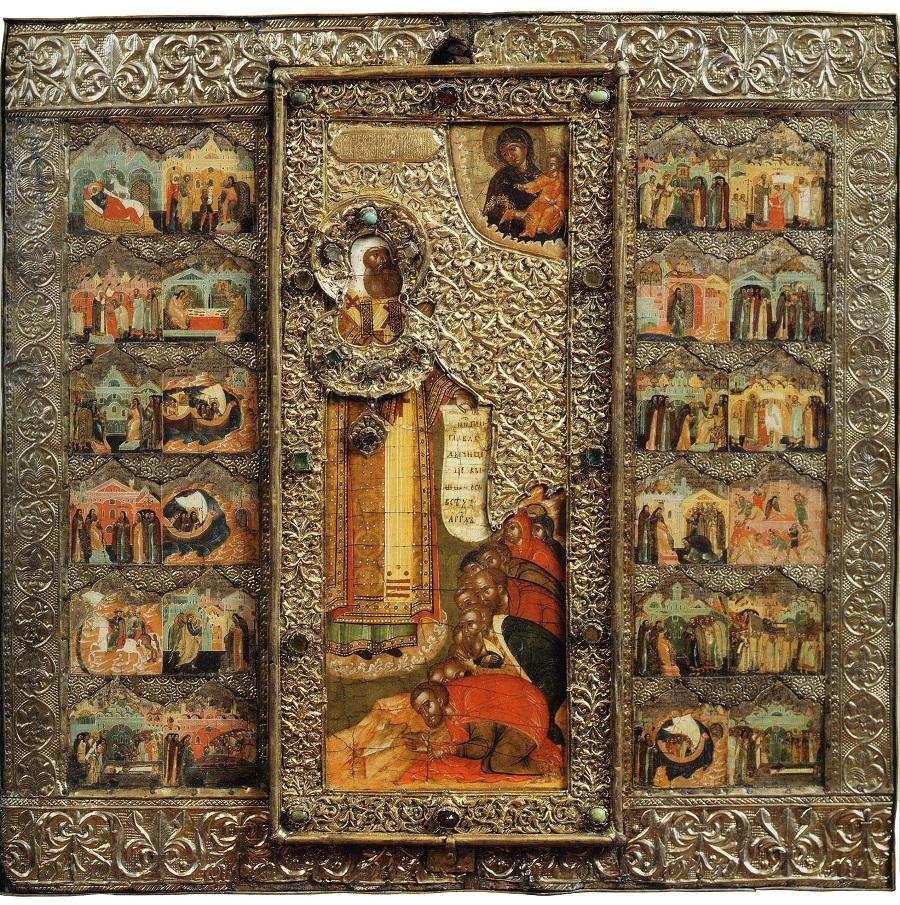

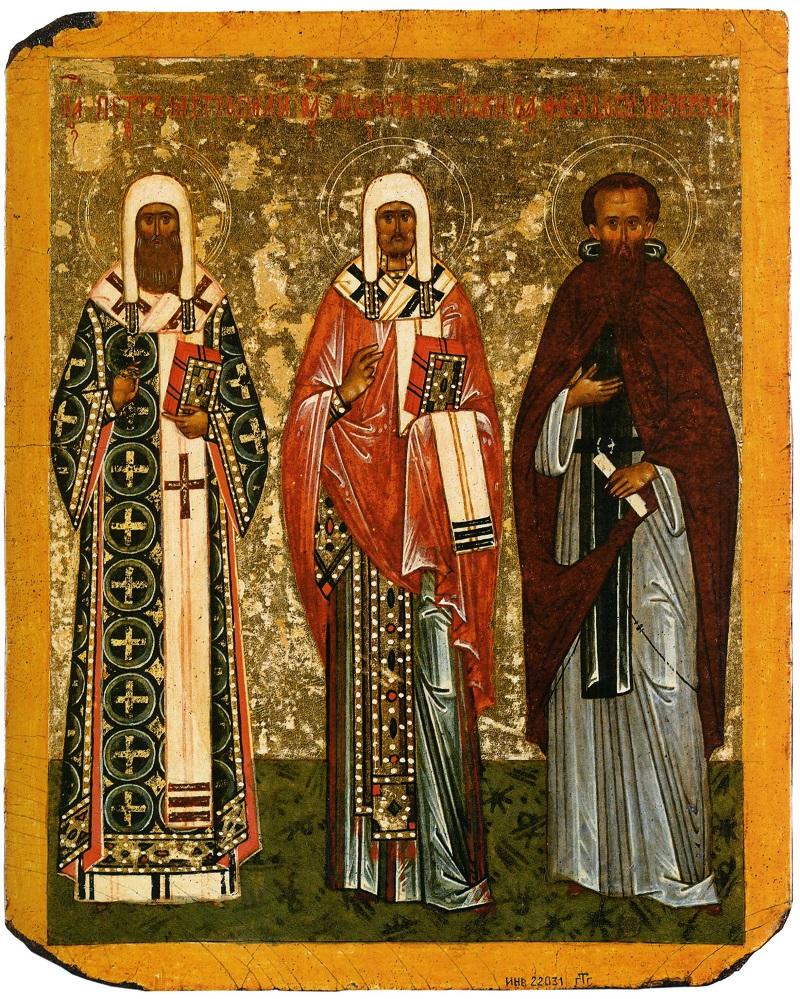

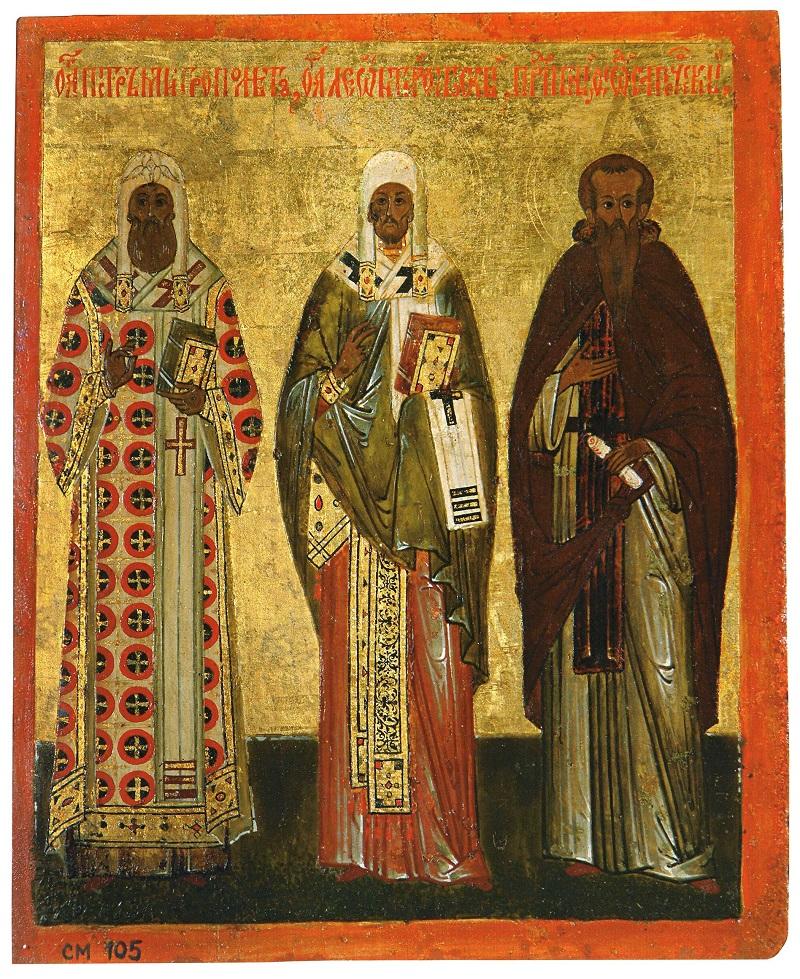

Святитель Петр, митрополит Московский. Иконы

Святитель Петр, митрополит Московский на иконах изображается как в пояс, так и во весь рост. Наиболее известная икона святителя датируется XV веком. Фигура святителя Петра поясная, крупная, обращена вправо. В руках закрытая книга. Лицо с окладистой бородой и длинным с горбинкой носом написано светлой прозрачной охрой с мягким высветлением по оливковому санкирю. Вохрение рук плохо сохранилось. На голове белый куколь с изображенными золотом серафимами и орнаментом в виде пересекающихся клетками линий. Фелонь зеленая с золотыми крестами в розовых в два тона кругах. Фон и поля золотые.

Другая икона происходит из старообрядческого Черемшанского монастыря близ Хвалынска. Первоначально она была ростовой и входила в состав деисусного ряда иконостаса неизвестного, очевидно, псковского храма. В позднее время образ оказался у старообрядцев и принял свой нынешний облик. Нижняя часть иконы, которая к тому времени, по-видимому, сильно пострадала, была опилена, так что изображение стало поясным, а доска немного надставлена сверху и снизу.

Самая ранняя из известных нам житийных икон святителя Петра датируется XV веком. Время поступления иконы в Успенский собор Московского Кремля остается неизвестным. Сохранность иконы хорошая. Имеются незначительные смытости верхнего красочного слоя. Все надписи поновлены. Фоны клейм и поля золотые.

В русской иконописи большое распространение получили как единоличные изображения святителя, так и в составе Собора московских митрополитов.

Монастыри и храмы во имя святителя Петра, митрополита Московского

Первоначально монастырь был деревянным, а в 1514 году итальянским архитектором Алевизом Новым был построен первый каменный храм во имя святителя Петра, митрополита Московского, и деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, разобранный позже. В начале XVII века территорию монастыря обнесли каменной стеной. В 1671 году площадь монастыря была увеличена вдвое за счет усадьбы Нарышкиных, а с 1690 по 1694 годы были построены Боголюбский храм, на месте храма Покрова Пресвятой Богородицы; Сергиевская церковь с трапезной и соединенные с ней галереей-папертью Братский корпус с Нарышкинскими палатами; надвратная Покровская церковь с двухъярусной колокольней и настоятельские палаты, соединенные с ней переходом; а также служебный корпус. Территория храма включала также две деревянные богадельни, расположенные на углу Петровки и Петровского бульвара. Планировка монастыря в 80-90-х годах XVII века включала северный (парадный) двор и южный (хозяйственный) двор. В центре северного двора располагался собор святителя Петра, на северной стороне от него симметрично расположен Боголюбский храм, а с юга — Сергиевская церковь. В 1744-1750 годах между колокольней и Братским корпусом была выстроена церковь Толгской иконы Пресвятой Богородицы. В 1753-1755 годах в юго-западном углу южного двора построили церковь во имя преподобного Пахомия Великого, позже переосвященную в церковь Петра и Павла. В 1808 году была разобрана галерея-паперть и надарочный переход, соединявший паперть Сергиевской церкви с галерей Братского корпуса. В 1890 году к Братскому корпусу пристроен Келейный корпус. В 1952 году начата реставрация ансамбля монастыря. Сейчас монастырь является действующим.

Во имя святителя Петра, митрополита Московского, освящен храм в г. Переславль-Залесский Ярославской области. В патриарших окладных книгах Петромитрополитская церковь упомянута в первый раз под 1654 годом. Церковь реставрировалась в 1880-х годах под руководством В. В. Суслова. Наружные стены к 1885 году были заштукатурены вгладь и окрашены в мрачный густо-лиловый цвет.

В 1988 году церковь находилась в аварийном состоянии. В 1991 году церковь возвращена Русской православной церкви. В настоящее время реставрация церкви остановлена. Иногда в церкви проходят богослужения.

, митрополит всея России, родился на Волыни во второй половине XIII века.

Двенадцати лет он поступил в монастырь, где научился писать иконы и отличался своим подвижничеством ; впоследствии основал обитель на р.

Тогдашний митрополит Максим окончательно оставил Киев и поселился во Владимире на Клязьме.

Недовольный этим великий князь, галицкий Юрий Львович, захотел иметь своего собственного митрополита.

С этой целью он избрал Петра и отправил его в Константинополь для посвящения ; но именно в это время умер митрополит Максим (1305), и патриарх Афанасий посвятил Петра не в митрополиты галицкие, а всея России.

Сделавшись митрополитом, Петр только проездом остановился в Киеве и отправился на север, где в это время шла борьба за великокняжеское достоинство между Михаилом тверским и Юрием московским.

Петр принял сторону последнего, вследствие чего взведено было на Петра обвинение пред патриархом со стороны тверского епископа Андрея.

Для суда над Петром был созван в 1311 г.

Собор в Переяславле, признавший обвинение Андрея клеветой.

, когда ханом сделался Узбек , первый из ханов принявший магометанство, Петр отправился в Орду.

Его приняли там с честью и отпустили с новым ярлыком.

Все прежние льготы духовенства были подтверждены и прибавлена новая : все церковные люди, по всем делам, не исключая и уголовных, были подчинены суду митрополита.

Когда после смерти Михаила тверского и Юрия московского Александр Михайлович Тверской получил от хана ярлык на великое княжение и вступил в борьбу с Иваном Даниловичем (Калитой) московским, Петр принял сторону последнего, поселился в Москве и уговорил Калиту построить кафедральный собор во имя Успения Богородицы.

Своим переселением в Москву он много способствовал возвышению московского княжества.

Читайте также: