Реферат на тему тасср

Обновлено: 28.06.2024

Включение в 1552г. Среднего Поволжья в состав России имело большое историческое значение. Если раньше Территория Руси замыкалась на группе этнически единых, в основном земель, то теперь русские цари распространили свою власть на области с нерусским населением и иными традициями, отличными от Русского народа. Присоединение Казанского ханства привело к быстрому расширению подвластной Москве территории сначала на юго-востоке Восточной Европы, затем в Приуралье и Зауралье. Столь стремительное расширение границ России не могло не привести к большим изменениям в системе политического управления. Это должно было произойти ещё и потому, что к середине XVI в. была преодолена феодальная раздробленность и начала создаваться централизованная феодальная монархия. Политическая надстройка России в XVI в. переживала большие изменения. Старые органы управления, справлявшиеся со своими задачами в предшествующее время политической раздробленности, теперь не могли успешно решать новые задачи перехода к социально-политической структуре единого феодального государства, идущего по пути централизации.

С середины XVI в. начался процесс политических изменений и в местном управлении, наместническая основа которого уже не могла отвечать задачам сложения централизованной феодальной монархии. Попытки найти новую структуру и форму органов местного управления прослеживаются в создании губных учреждений, основная задача которых состоит в ограничении власти наместников. В первое время функции контроля передаются в руки местных общественных сил, что приводит к появлению элементов земского самоуправления, а это, в свою очередь создаёт условия для развития сословно-представительной монархии в России.

Особенно усложнились задачи развития органов власти в связи с включением в состав России Среднего Поволжья, и необходимостью организовать управление этим далёким от центра страны краем, расположенным, около терзаемых феодальными междоусобицами степных районов. Для Москвы, для царского правительства было ясно, что во вновь присоединенном к России крае нецелесообразно и даже невозможно создавать привычные наместнические органы и тем более вводить элементы губного и земского самоуправления.

Необходимо отметить, что Среднее Поволжье представляло собой край с много этническим составом населения: здесь жили татары, чуваши, марийцы, удмурты и русские. Это определило необходимость рассматривать структуру органов местного управления с учётом данных условий, что также является важной задачей. Значение политического развития Среднего Поволжья в XVI - XVII в. заключается в том, что именно в этом крае сформировалась система воеводского управления.

Социально-политическое положение Казани после завоевания

2 октября 1552г.под ударами войска Ивана Грозного ханская Казань пала. Ясно, что главной заботой царя в первые дни после завоевания, была разработка программы правительства и структуры органов управления в крае, создание условий укрепления царской власти в Казани и распространение её на всю территорию бывшего ханства. Через несколько недель после ухода из Казани основной части войска весь край был охвачен восстанием, направленным на восстановление самостоятельности ханства. Требовалось создание особой системы местного управления, не похожей на управление другими областями, и вместе с тем не противоречащей традиционным принципам. Новая система должна была сочетать в себе военный характер и гражданские формы управления. Другими словами, нужно было решить такие задачи, какие ещё не вставали перед российским царским престолом, – ведь Казань была не просто новым приобретением царя, она была центром экономически и политически развитого края с большим культурным наследием, к тому же исповедующим иную религию – мусульманство.

Поскольку 80-е г. XVI в. характеризуются народными восстаниями, не следует считать борьбу народов Среднего Поволжья присущей только для Казанского края, и видеть её только под политическими лозунгами сепаратистских татарских феодалов. Широкие слои местного населения участвовали в восстании, прежде всего, в целях сопротивления растущей феодальной эксплуатации, выступали против постоянно повышающихся норм сбора ясака и других налогов, против закрепощения всё новых и новых категорий крестьянства. Восстания в это же время происходили и в других районах России: в 1583г. например, в Шацком уезде произошло выступление русского и мордовского крестьянства ряда деревень, которые поднялись против феодальной эксплуатации Черняевского монастыря. 3 Происходили волнения и в других местах.

Восстания 70 – 80-х гг. XVI в. в Среднем Поволжье затрудняли процесс становления органов местной администрации, создание её чёткой структуры. Царскому правительству приходилось не просто формировать состав управления в крае, но искать его формы, которые были пригодны для много этнического района при отсутствии среди коренного населения значительной русской прослойки. Кроме того, нужно было учитывать окраинное положение Поволжья в XVI в.

В Государственном архиве республики хранятся Положение о Татарской Автономной Советской Социалистической Республике, пригласительный билет на торжественный банкет в 1920 году в честь образования ТАССР и кинохроника с Учредительного съезда Советов, состоявшегося 25 сентября 1920 года в Казани. С экспонатами знакомит главный архивист отдела выставок и печатной деятельности Госархива РТ Роман Обрусный.

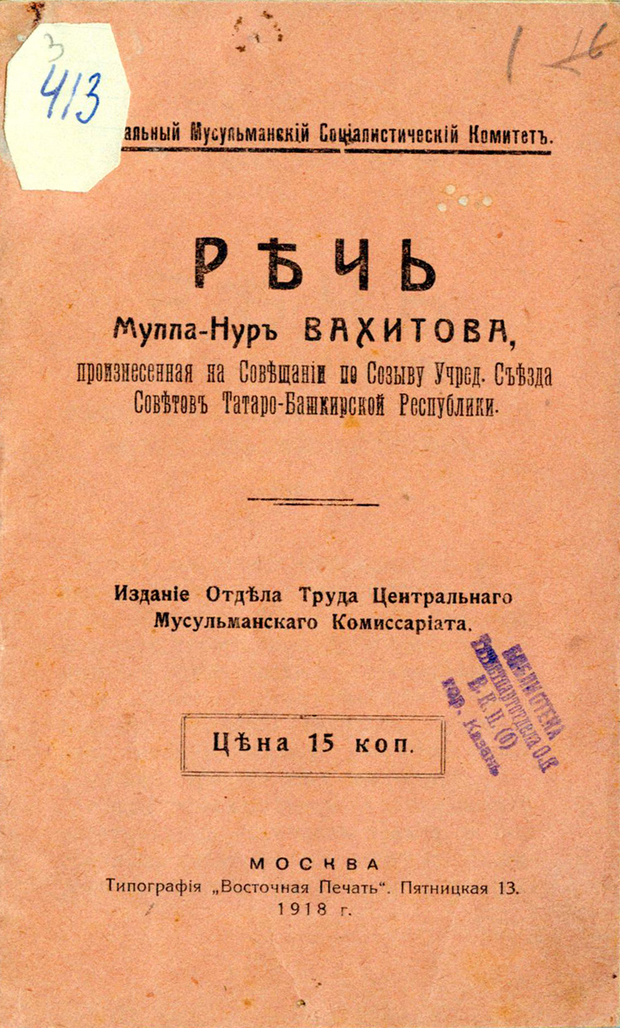

2-Й ЭТАП – ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В мае-июне 1918 года проект Татаро-Башкирской республики активно обсуждается в общественных и политических кругах. Проект получает поддержку населения. Однако и этой идее не было суждено сбыться. Помешали активные военные действия гражданской войны, важные события которой в этот период были сконцентрированы именно на Средней Волге, это, прежде всего, Чехословацкий мятеж. Во-вторых, часть авторитетных башкирских политиков активно выступает против объединения в одну республику с татарами. Они собирают свой башкирский совет – “Шура” и объявляют свою национальную автономию. Таким образом, проект Татаро-Башкирской республики также остается лишь проектом.

Только после вытеснения из территории Средней Волги войска Колчака советская власть возвращается к вопросам териториального обустройства. Башкиры быстро реагируют на ситуацию и уже в марте 1919 года объявляют Автономную Башкирскую Советскую Республику. Таким образом, идея Татаро-Башкирской республики теряет актуальность.

3-Й ЭТАП – ТАССР

26 января 1920 года в Москве на Политбюро ЦК РКП (б) принимается принципиальное решение о создании Татарской Советской Социалистической Республики. В то же время для обозначения границ будущей республики создается административная комиссия под руководством Сахибгарея Саидгалеева. 20 марта 1920 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин для обсуждения создания Татарской республики принимает в Кремле революционера, одного из основателей Республики Татарстан, председателя ТатЦИК в 1920 – 1921 годах Бурхана Мансурова и создателя Татарской республики, его первого председателя правления Сахибгарая Саидгалеева. В конце февраля 1920 года публикуется Положение о Татарской АССР. В Положении также говорится о будущей территории республики. Планируется объединить районы с преобладанием татарского населения в пяти губерниях: Казань, Уфа, Самара, Симбирск и Вятка. В положении перечисляются не только волости и уезды, которые должны были войти в состав республики, но и малые города и деревни. Таким образом, на политической карте появляется Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика.

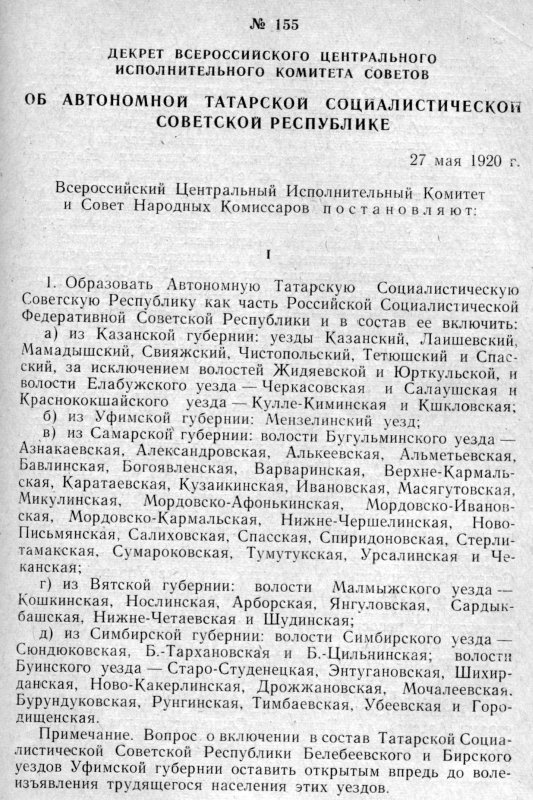

Согласно декрету Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) от 27 мая 1920 года образуется Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика (АТССР) (в июне 1937 года решением Чрезвычайного XI съезда Советов Татарской автономии порядок слов в названии республики был изменен, преобразовавшись в Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (ТАССР). – Ред.).

В Государственном архиве РТ хранится пригласительный билет на торжественный банкет по случаю образования АТССР в 1920 году. Надпись на пригласительном гласит:

«В пятницу, 25 июня, в 3 часа дня в Красноармейском дворце устраивается банкет по случаю объявления Автономной Татарской Социалистической Советской Республики, на каковой банкет вы настоящим пригашаетесь.

Искандер Гилязов, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ и директор Института татарской энциклопедии, откликнулся своей статьей на работы коллеги Льва Жаржевского об истории изменения административного деления Татарстана после 1552 года до создания татарской автономии в 1920 году. Сегодня он завершает свой цикл рассказом о появлении татарской автономии.

После 1917 г. административная карта не только региона Среднего Поволжья, но и всей России изменилась кардинальным образом. И впервые в истории был декларирован учет национального фактора при составлении новой административной карты страны. Большевики предоставили независимость Финляндии и Польше и заявили о справедливом решении национального вопроса и для других народов России. Среди участников татарского национального движения после 1917 г. были сторонники разных вариантов реализации идеи государственности. Вначале основные споры велись вокруг проектов культурно-национальной автономии (без выделения конкретной территории для татарского государства) и территориальной автономии (с выделением исторически обоснованной территории). Когда же сторонников второго проекта оказалось больше, в разное время были предложены разные варианты его реализации.

22 ноября 1917 г. в Уфе начались заседания Национального парламента (Миллят меджлиси), депутаты которого избирались в течение ноября. Депутаты представляли разные политические силы. Основной вопрос обсуждения касался национального самоопределения. После бурных и длительных обсуждений парламент предложил идею национально-территориальной автономии в форме Урало-Волжского штата в составе Российской республики. Это предполагало преобразование России из унитарного государства в федеративное.

2. Проект Татаро-Башкирской Республики.

В мае-июне 1918 г. проект Татаро-Башкирской Республики обсуждался активно общественными и политическими кругами. И вроде бы проект встретил поддержку среди населения. Но и ему не было суждено осуществиться. Во-первых, летом 1918 г. именно Среднее Поволжье стало ареной многих важных событий гражданской войны, прежде всего, чехословацкого мятежа. Во-вторых, часть авторитетных башкирских политиков активно выступила против объединения башкир в одной республике с татарами, избрала свой башкирский совет — шуру и провозгласила свою национальную автономию. Таким образом и проект Татаро-Башкирской Республики остался только проектом.

3. Создание татарской автономии.

В период всей гражданской войны в Среднем Поволжье происходили военные столкновения, и заниматься вплотную вопросами национально-государственного строительства в этих условиях было невозможно. Когда из региона были вытеснены войска А.В. Колчака, местные политики и центральные власти вновь вернулись к этому вопросу. Башкиры быстрее воспользовались ситуацией — в марте 1919 они провозгласили Автономную Башкирскую Советскую Республику. Идея Татаро-Башкирской Республики оказалась уже неактуальной. 26 января 1920 года в Москве, в Политбюро ЦК РКП (б) было принято принципиальное решение о создании Татарской Советской Социалистической Республики. Тогда же была создана административная комиссия для определения границ будущей республики во главе с С. Саид-Галиевым. В конце февраля 1920 г. было опубликовано положение о Татарской ССР, где речь шла и о ее будущей территории. Предполагалось объединить районы с преобладающим татарским населением пяти губерний: Казанской, Уфимской, Самарской, Симбирской и Вятской. В положении перечислялись не только уезды и волости, которые должны были войти в ТССР, но и малые города и села.

Так на политической карте возникла Татарская Автономная Республика, которая и сегодня существует практически в границах 1920 г., но уже носит название Республика Татарстан.

Как мы видим, административное устройство Среднего Поволжья прошло на протяжении нескольких веков довольно сложный путь развития. Официальная власть всегда стремилась осуществлять неослабный контроль над этой территорией. При осуществлении реформ управления было заметно стремление ее к унификации управления регионами, и все-таки этническое своеобразие региона не могло не накладывать своего отпечатка на устремления власти, что уже особенно явственно сыграло свою роль в советское время. Так что в реализации реформ управления мы всегда отмечаем в Среднем Поволжье общее и особенное

Справка

Благодарим за содействие кафедру истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ

Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР, Татария) (тат. Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы (ТАССР, Татарстан) ) — автономная республика в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Пьяноборская культура (II век до н. э. — IV век н. э.)

Казанский и Свияжский уезды (1552—1708)

Казанский разряд (1680—1708)

Татарская автономия (1920—1990)

Содержание

История

22 марта 1920 года В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Мансурова, С. Г. Саид-Галиева и других для обсуждения с ними вопроса об образовании Татарской республики [4] .

Она была провозглашена постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года [5] и образована 25 июня того же года как Автономная Татарская Социалистическая Советская республика (А.Т.С.С.Р., Татреспублика) (тат. Avtonomia Tatarstan Soviet Socialistiq Respublikasy (A.T.S.S.R., Tatarstan) [6] ).

Высшие органы власти и должностные лица

25 июня 1920 года Казанский губисполком полностью передал властные полномочия Временному ревкому. 11 июля тот принял обращение ко всем трудящимся края о создании автономии, и к 11 сентября детализировал её границы [8] . Главной задачей ВРК стала подготовка Учредительного съезда Советов Татреспублики. На I-ом Учредительном съезде Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов АТССР, прошедшем 26-27 сентября 1920 года, был избран Президиум Татарского Центрального Исполнительного Комитета (ТатЦИКа) и сформировано первое правительство — СНК Татреспублики.

Татарский обком компартии

Татарский областной комитет РКП(б)/ВКП(б)/КПСС — центральный орган управления структурами коммунистической партии в автономии. Первый секретарь Татарского обкома осуществлял политическое руководство республикой.

Представительные органы

Верховным органом власти автономии поначалу являлся республиканский Съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Для общего руководства республикой в период между съездами им избирался Центральный исполнительный комитет — ТатЦИК.

После 1936 года Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся. Городские, районные, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избирались населением на 2 года.

Кроме того, Татарская АССР была представлена 11 депутатами в Совете Национальностей Верховного Совета СССР.

С принятием Конституции ТАССР 1937 года [2] ТатЦИК был упразднён, а новым высшим органом власти республики стал однопалатный Верховный Совет Татарской АССР, избираемый на 4 года по норме 1 депутат от 20 тысяч жителей, и его Президиум. В 1991 году Верховный Совет был преобразован в Государственный Совет Республики Татарстан.

ТатЦИК

Председатели Президиума ТатЦИКа [9] :

- 1920—1921 — Мансуров, Бурхан Хуснутдинович

- 1921—1924 — Сабиров, Рауф Ахметович

- 1924—1927 — Шаймарданов, Шайгардан Шаймарданович

- 1928—1929 — Ахметшин, Миннигарей Ахметович

- 1929—1932 — Мратхузин, Харрис Ибрагимович

- 1932—1934 — Ягудин, Мигдат Губайдуллович

- 1933—1937 — Байчурин, Гумер Гистинович

- 1937—1938 — Динмухаметов, Галей Афзалетдинович — и. о. Председателя Президиума ТатЦИКа

ВС ТАССР

Председатели Президиума Верховного Совета ТАССР [9] :

- 1938—1951 — Динмухаметов, Галей Афзалетдинович

- 1951—1959 — Низамов, Салях Низамович

- 1959—1960 — Фасеев, Камил Фатыхович

- 1960—1983 — Батыев, Салих Гилимханович

- 1983—1985 — Багаутдинов, Анвар Бадретдинович

- 1986—1990 — Мустаев, Шамиль Асгатович

- 1990—1991 — Шаймиев, Минтимер Шарипович

Правительство

Республиканское правительство формировалось ТатЦИКом (позднее — Верховным Советом ТАССР) как высший распорядительный и исполнительный орган автономии.

Первым правительством республики был Совет Народных Комиссаров АТССР. В 1946 году он был переименован в Совет Министров ТАССР, который в 1991 году был преобразован в Кабинет Министров Республики Татарстан.

Татсовнарком

Председатели СНК АТССР/ТАССР [10] :

- 1920—1921 — Саид-Галиев, Сахиб-Гарей

- 1921—1924 — Мухтаров, Кашаф Гильфанович

- 1924—1927 — Габидуллин, Хаджи Загидулла Оглы

- 1927 — Шаймарданов, Шайгардан Шаймарданович

- 1928—1930 — Исмаев, Каримулла Хуснуллович

- 1930—1937 — Абрамов, Киям Алимбекович

- 1937 — Давлетьяров, Ахметсафа Мустафович

- 1937—1940 — Тынчеров, Амин Халилович

- 1940—1943 — Гафиатуллин, Сулейман Халилович

- 1943—1946 — Шарафеев, Саид Мингазович

Совмин ТАССР

Председатели Совета Министров ТАССР [10] :

- 1946—1950 — Шарафеев, Саид Мингазович

- 1950—1957 — Азизов, Миргарифан Замлеевич

- 1957—1959 — Шарафеев, Саид Мингазович

- 1959—1966 — Абдразяков, Абдулхак Авсянович

- 1966—1982 — Усманов, Гумер Исмагилович

- 1983—1985 — Садыков, Ильдус Харисович

- 1985—1989 — Шаймиев, Минтимер Шарипович

- 1990 — Сабиров, Мухаммат Галлямович

Суды и прокуратура

Верховный суд Татарской АССР в составе двух судебных коллегий (по уголовным и по гражданским делам) и Президиума Верховного суда избирался сроком на 5 лет Верховным Советом республики.

Прокурор Татарской АССР назначался напрямую Генеральным прокурором СССР на 5 лет.

Административно-территориальное деление

C 1924 года начался процесс упразднения кантонов и образования на их месте новых административных районов. Он завершился 23 июля 1930 года, когда районно-кантональное территориальное деление было полностью заменено районным.

До конца 1940-х годов число районов постепенно увеличивалось. Так, на 1948 год территория Татарской АССР делилась уже на 70 районов и 3 города республиканского подчинения (Казань, Зеленодольск и Чистополь).

В начале 1950-х начал реализацию проект областного деления Татарской и Башкирской АССР. Так, 8 мая 1952 года на территории Татарской АССР были образованы 2 области: Казанская и Чистопольская. 21 февраля 1953 года была создана Бугульминская область. Однако, после смерти Сталина проект был свёрнут, и уже 30 апреля 1953 года все 3 области ТАССР были упразднены.

После этого, до 1963 года, число районов стало уменьшаться, пока в конце 1963 года не началось восстановление упразднённых районов [12] .

Население

| Народ | 1926 год тыс. чел. [13] | 1939 год тыс. чел. [14] | 1959 год тыс. чел. [15] | 1970 год тыс. чел. [16] | 1979 год тыс. чел. [17] | 1989 год тыс. чел. [18] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Татары | 1263,4 (48,7 %) | 1421,5 (48,8 %) | 1345,2 (47,2 %) | 1536,4 (49,1 %) | 1641,6 (47,6 %) | 1765,4 (48,5 %) |

| в том числе кряшены [19] | 99,0 (3,8 %) | - | - | - | - | - |

| Русские | 1118,8 (43,1 %) | 1250,7 (42,9 %) | 1252,4 (43,9 %) | 1328,7 (42,4 %) | 1516,0 (44,0 %) | 1575,4 (43,3 %) |

| Чуваши | 127,3 (4,9 %) | 138,9 (4,8 %) | 143,6 (5,0 %) | 153,5 (4,9 %) | 147,1 (4,3 %) | 143,2 (3,7 %) |

| Украинцы | 3,1 | 13,1 | 16,1 | 16,9 | 28,6 | 32,8 |

| Мордва | 35,1 (1,4 %) | 35,8 (1,2 %) | 32,9 (1,2 %) | 31,0 | 29,9 | 28,9 |

| Удмурты | 23,9 | 25,9 | 22,7 | 24,5 | 25,3 | 24,8 |

| Марийцы | 13,1 | 14,0 | 13,5 | 15,6 | 16,8 | 19,4 |

| Башкиры | 1,8 | . | … | 2,9 | 9,3 | 19,1 |

| Белорусы | … | 2,3 | 4,1 | 4,3 | 7,1 | 8,4 |

| Евреи | 4,3 | 6,1 | 10,4 | 9,5 | 8,7 | 7,3 |

| Азербайджанцы | … | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 3,9 |

| Армяне | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,8 |

Экономическое развитие

Довоенное хозяйство

В 1921 году республику как и прилегающее Поволжье охватила засуха, вызвавшая массовый голод. Для борьбы с ним в 1921-22 годах Татреспублика получила более 8 млн пудов семян и 6 млн пудов различных видов продовольствия из других районов страны [4] .

После завершения Гражданской войны началось восстановления народного хозяйства автономии.

В 1920-е и 1930-е годы в Советском Союзе происходит промышленная индустриализация. От преимущественно аграрной экономики Татреспублика переходит к аграрно-индустриальной. Коренной реконструкции подверглись старые предприятия, были созданы новые заводы и фабрики. Промышленность АТССР развивалась, превышая средние темпы развития промышленности по РСФСР и СССР [4] . За годы первых пятилеток в автономии были построены крупнейшие предприятия машиностроительной, химической и лёгкой промышленности. Росла численность рабочих, создавались национальные кадры. Если в 1921 году татарских рабочих, техников и инженеров на крупных предприятиях было всего 3,1 тысячи человек (или 15,5 %), то в 1932 году их стало 16,4 тысяч (или 33,6 %) [4] .

Одновременно осуществлялась коллективизация сельского хозяйства автономии. В 1930 году была создана первая в автономии МТС — Нурлат-Октябрьская [20] . В течение ранних пятилеток механизация шла настолько быстрыми темпами, что за успехи в развитии сельского хозяйства Татария 3 января 1934 года была награждена орденом Ленина.

Период Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны в Татарскую АССР были эвакуированы заводы, а также инженеры из Москвы и восточных районов страны.

Существенно увеличили выпуск продукции предприятия, созданные и модернизированные до войны: Казанский оптико-механический завод, фабрика киноплёнки № 8, пороховой завод № 40 имени Ленина.

1 июля 1942 года на полную мощность заработал созданный на базе Второго московского часового завода Чистопольский часовой завод.

Уже в 1942 году была пущена Волжская рокада — железная дорога вдоль Волги, от Свияжска до Сталинграда.

Послевоенные годы

В послевоенные годы в Татарии бурными темпами развивалась нефтяная и газовая промышленность. Началось осваиваться супергигантское Ромашкинское нефтяное месторождение.

В 1950 году Татария дала 867 тысяч тонн нефти, в 12 раз больше, чем в 1947 году [4] . С 1956 года Татария долгое время удерживала 1-е место в СССР по добыче нефти. В 1966 году в ней добыто 86 218 тыс. тонн — 32,5 % всей добываемой в СССР нефти [4] . В 1970 году в Татарии уже добыто: нефти — 101,9 млн т, газа — 3882 млн м³ [4] .

Сельское хозяйство также получило развитие. Значительно укрепилась материально-техническая база колхозов и совхозов (в 1972 году в Татарии было 583 колхоза и 168 совхозов [4] ). Валовые сборы зерновых культур в 1960 году составили 2317,2 тыс. т, в 1971 — 3340 тыс. т [4] .

С введением в строй одной из крупнейших в мире конденсационных электростанций — Заинской ГРЭС, постройкой ряда других крупных электростанций: Казанской ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ГЭС — республика полностью удовлетворила собственные запросы в электроэнергии, став её экспортёром в другие регионы страны.

За крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи с 50-летием Татарской АССР 24 июня 1970 года она была награждена орденом Октябрьской Революции, а 29 декабря 1972 года — орденом Дружбы народов [1] .

В 1980-е был расширен промышленный потенциал Менделеевска (с постройкой Новоменделеевского химического завода). Было начато, но не завершено строительство Татарской АЭС в Камских полянах и Камского тракторного завода в Елабуге.

Знаки отличия

-

№ 625 вручён 15 марта 1934 года, За выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев, уборка урожая, засыпка семян), укрепления колхозов и совхозов и выполнения обязательств перед государством. № . вручен 24 июня1970 года, За крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи с 50-летием Татарской АССР. № . вручен 29 декабря1972 года.

См. также

Примечания

Башкирская (1919—1990¹) • Бурятская (1923—1990¹) • Горно-Алтайская (1990¹—1991²) • Горская (1921—1924) • Дагестанская (1921—1990¹) • Кабардино-Балкарская (1936—1990¹; 1944—1957 Кабардинская) • Казакская (1925—1936) • Калмыцкая (1935—1943; 1958—1990¹) • Каракалпакская (1932—1936) • Карачаево-Черкесская (1990—1990¹) • Карельская (1923—1940; 1956—1990¹) • Киргизская (1920—1925) / Киргизская (1926—1936) • Коми (1936—1990¹) • Крымская (1921—1945) • Марийская (1936—1990¹) • Мордовская (1934—1990¹) • Немцев Поволжья (1918—1941) • Северо-Осетинская (1936—1990¹) • Татарская (1920—1990¹) • Тувинская (1961—1990¹) • Туркестанская (1918—1924) • Удмуртская (1934—1990¹) • Чечено-Ингушская (1936—1944; 1957—1990) • Чувашская (1925—1990¹) • Якутская (1922—1990¹)

Агинский Бурят-Монгольский НО (1937—1958) / Агинский Бурятский АО (1958—2008) • Аргаяшский НО (1934) • Балкарский (1921—1922) • Витимо-Олёкминский НО (1931—1938) • Ингушский (1921—1924) • Кабардинский НО (1920—1921) • Карачаевский НО (1920—1922) • Карельский НО (1937—1939) • Коми-Пермяцкий (1925—2005) • Корякский АО (1930—2007) • Ненецкий АО (с 1929) • Остяко-Вогульский НО (1930—1940) • Охотско-Эвенский НО (1930—1934) • Северо-Осетинский (1920—1921) • Сунженский казачий (1920—1929) • Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО (1930—2006) • Усть-Ордынский Бурятский НО (1937—1978) / АО (1978—2008) • Ханты-Мансийский НО (1940—1978) / АО (с 1978) • Чеченский НО (1920—1922) • Черкесский НО (1926—1928) • Чукотский АО (с 1930) • Эвенкийский АО (1938—2007) • Ямало-Ненецкий АО (с 1930)

Читайте также: