Реферат на тему слово и дело

Обновлено: 25.06.2024

Цель контрольной работы: изучить характерные особенности политического сыска в конце XVII – начале XVIII

Задачи контрольной работы:

- изучить литературу по данной теме

- изучить характерные особенности становления и развития политического сыска изучить в конце XVII – начале XVIII

- про анализировать политический сыск в конце XVII – начале XVIII

Содержание работы

Файлы: 1 файл

История Матанина .Е.С..docx

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Институт Международного Менеджмента и Образования (ИММО)

Кафедра истории и политологии

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А

студент заочной формы обучения

Матанина Екатерина Сергеевна

курс _1_ группа __УПЗ 12-14

Проверил: Павлюкевич Р.В

Список используемой литературы……………………………..………………. ..9ст

Во все времена была своя судебная и политическая власть. В разные временные отрезки она была со своими характерными особенностями.

Цель контрольной работы: изучить харрактерные особенности политического сыска в конце XVII – начале XVIII

Задачи контрольной работы:

- изучить литературу по данной теме

- изучить характерные особенности становления и развития политического сыска изучить в конце XVII – начале XVIII

- про анализировать политический сыск в конце XVII – начале XVIII

При выполнении контрольной работы были использованы учебные пособия по истории России, хрестоматии, сборник исторических бесед, интернет ресурсы и другие источники.

Только знаменитое Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1649 год) четко отделяет политические преступления от других.

Также при первом из Романовых появляются первые приказы это были Разрядный, Поместный Посольский, Большой и ряд других здесь стали рассматриваться дела государевы. При Алексее Михайловиче появляется Приказ тайных дел, он подчиняется лично царю и стоит над всеми государственными учреждениями и лицами.

В 1721—26 политические преступления рассматривались также и в Тайной канцелярии.

Учреждение Тайной концелярии как бы венчало создание стройной, все проникающей и беспощадной бюрократической системы центрального управления, где все управленцы были холопами рабами царя. То, о чем мечтал, но так и не смог осуществить Иван Грозный, сделал в первой четверти XVIII в. Петр I.

Время Петра I – переломная эпоха во многих смыслах, в том числе и для сыска: тогда произошло резкое расширение рамок преступлений, называемых государственными[3. 164c].

Как оскорбление чести государя расценивалось небрежное или непочтительное обращение подданных с изображением государя на монетах, гравюрах, живописных портретах, которые с Петровской эпохи стали вывешивать в присутственных местах и в домах подданных. В XVIII веке не раз издавали указы, запрещавшие продавать изображения государей, если высочайшее лицо оказывалось мало похожим на прекрасный оригинал, тем же, кто будет портреты писать не красиво, били плетнями. Возможно, с этим отчасти связаны успехи русского портретного искусства во второй половине XVIII века.

И еще множество и крупных и мелких нарушений были отнесены к разряду политических и строго наказывались.

Сен 5, 2018 | 1 комментарий

Сочинение на тему: слово — дело великое

Как часто мы можем слышать от наших бабушек и родителей известные пословицы и высказывания о том, что язык может быть другом или врагом, язык не птица, вылетит — не поймаешь и многое другое. Это действительно мудрые советы, заставляющие задуматься. Ведь с известной фразой Толстого: слово — дело великое и не поспоришь, об этом попытаемся написать наше сочинение-рассуждение.

Слово дело великое…

Согласно высказыванию Льва Толстого, слово является великим делом, ведь оно может как соединить людей, так и сделать их врагами. Слово способно в нашей жизни решить многие проблемы, достаточно лишь в нужную минуту подобрать правильные слова. Возвращаясь в тяжелые для нашей страны времена, когда пришлось защищать нашу Родину, чего только для них стоило такое простое: Я буду ждать тебя, или Верю, надеюсь и жду. Сколько веры эти слова дарили не только солдатам, но и тем, кто ждет. Слова заклинания, которые оберегали и дарили веру. А эти простые: я тебя люблю. Несколько слов, соединившихся во фразу, а человек тут же меняется. Он парит, его душа поет, а сердце ликует. Он готов на любые подвиги.

Слово действительно дело великое и в умелых руках оно может открыть все тайны. Достаточно вспомнить таких писателей, как Есенин, Пушкин, Цветаева и другие. Эти талантливые люди с помощью умело подобранных слов показывали, насколько красив наш язык, могли рассказать читателям о желтых дождях, показать зимние седины или печальную березу.

С помощью слова можно поддержать каждого человека в трудный для него час. С помощью слова, можно прекратить вражду между соседями, городами и даже странами.

Однако слово может стать и противоположным орудием, мощным инструментом против человечества и это страшно. В опытных руках ораторов, слово превращается в настоящее оружие, при помощи которого можно управлять людьми, заставляя проливать невинную кровь.

Помните, слово, подобно стреле. Каким бы оно ни было, но все равно пронзит сердце. Вот только доброе слово — согреет, поможет, окутает теплом, а злое — причинит боль, будет мучить и терзать.

Определение слова одно из самых сложных в лингвистике, потому что даже самое простое слово имеет много аспектов. Все попытки охарактеризовать слово обязательно специфичны для каждой области науки, и поэтому рассматриваются представителями всех других областей односторонне и критикуются за неполноту. Вариантов определений было так много, что некоторые авторы, собирая их, создавали произведения внушительного объема.

Достаточно привести несколько примеров, чтобы показать, что любое определение обусловлено целями и интересами его автора.

Три столетия спустя великий русский физиолог И. П. Павлов (1849-1936) изучал слова в связи со своими исследованиями второй сигнальной системы и определил слово как универсальный сигнал, который может заменить любой другой стимул из окружающей среды, вызывая ответную реакцию в человеческом организме. Одним из последних достижений науки и техники является машинный перевод. Он также имеет дело со словами и требует строгого определения для них. Он работает следующим образом: слово – это последовательность графем, которые могут встречаться между пробелами, или представление такой последовательности на морфемном уровне.

В рамках лингвистики слово было определено синтаксически, семантически, фонологически, а также путем объединения различных подходов.

Медленно – ли – мальчик-с-ходит-Эд-вверх-по-холму

Вверх – по-холму-медленно – ли-сходит-Эд-мальчик-

Выдающийся французский лингвист А. Мейе объединяет семантические, фонологические и грамматические критерии и дает следующее определение слова:

Эту формулу можно принять с некоторыми изменениями, добавив, что слово – это наименьшая значимая единица данного языка, способная функционировать самостоятельно и характеризующаяся позиционной подвижностью внутри предложения, морфологической непрерывностью и семантической целостностью. Все эти критерии необходимы, потому что они позволяют нам создать основу для противопоставления слова и фразы, слова и фонемы, слова и морфемы. Их общая черта состоит в том, что все они являются единицами языка. Их различие заключается в том, что фонема не является значимой, а морфема не может быть использована как законченное высказывание.

Слабое место всех вышеприведенных определений состоит в том, что они не устанавливают отношения между языком и мыслью, которое формулируется, если рассматривать слово как диалектическое единство формы и содержания, в котором форма – это устное или письменное выражение, вызывающее определенный смысл, тогда как содержание – это значение, передающее эмоцию или понятие в сознании говорящего, которое он намеревается сообщить слушателю.

И все же главное можно резюмировать: слово-это фундаментальная единица языка. Это диалектическое единство формы и содержания.

Его содержание или значение не тождественно понятию, но оно может отражать человеческие понятия и в этом смысле может рассматриваться как форма их существования. Понятия, закрепленные в значении слов, образуются как обобщенные и приблизительно правильные отражения действительности, поэтому при их обозначении слова отражают действительность в своем содержании.

Однако наибольший интерес представляет значение, выходящее за пределы словесных границ. Если мы посмотрим на лексикон любого языка – хранилище слов, доступных его пользователям в данный момент времени, – мы увидим бесчисленные возможности сочетания. Лексикон сам по себе не бесконечен и не статичен. Он постоянно теряет элементы, которые становятся архаичными, а также получает неологизмы. Однако даже лексикон, значительно меньший, чем современный английский, предлагает, казалось бы, бесконечный ряд синтагматических и парадигматических вариантов.

Синтагматическая последовательность реализуется правильно, соответствующие варианты из лексикона вставляются на свои места – и мы еще раз поражаемся способности человека генерировать новые и уникальные предложения, которые сразу же становятся понятными. Ни один пользователь не будет владеть целым лексиконом, и производительность не будет опираться на весь диапазон даже того, что теоретически имеется. Однако у искусного писателя есть большой потенциальный выбор, и он широко использует его. Его выбор входит в число вопросов, которые должны быть рассмотрены с помощью стилистики.

Литературоведы имеют обыкновение выходить за рамки условностей обыденной речи в вопросах о том, что правильно, какой выбор уместен, даже о том, что следует считать понятным, и в других вопросах. Единственное, что они разделяют со всеми нами, – это напряженность между свободой и принуждением, лежащая в основе любого языкового представления.

Свобода выбора становится анархической без ограничений. Синтагматическое отклонение сравнительно легко обнаружить и оценить. Парадигматическое отклонение – это другое дело, поскольку выбор из парадигмы должен оцениваться с точки зрения смысла, и поэтому менее легко соотносится с правилами. Однако и в отношениях каждый выбор до некоторой степени ограничен тем, что предшествует, и ограничивает то, что следует.

Выбор слов может быть обусловлен формальными соображениями: фонологическими требованиями рифмы и аллитерации, а также метрическими. Мода, форма, смысл – все это может показаться тяжелой концентрацией вооружения на одном маленьком слове. Однако такая концентрация может быть одним из факторов, отличающих литературу от других языковых стилей.

Литература может использовать и использует все регистры языка; ни один регистр не может быть исключен – даже если мы можем научиться распознавать отчетливо литературный регистр или несколько регистров. Мы не знаем, чего ожидать, как это бывает в нелитературных ситуациях; мы не знаем, где мы находимся, и это одна из причин, почему литература волнительна и важна. Большая часть общения в жизни осуществляется с бессознательным предсказанием вероятностей и отрицанием невероятностей.

Никакие подобные запреты не сдерживают писателя, и отклик на его творчество должен быть открытым и восприимчивым. Однако равновесие не всегда одно и то же, и хотя литература может казаться открытой в своих возможностях, на самом деле она действует как нечто вроде контролирующего влияния. Это происходит не только из-за проскриптивизма среди его практиков и критиков, но и из-за самого факта его существования как части культуры сообщества, как набора постоянных и престижных языковых реализаций. Рано или поздно в каждую эпоху, несмотря на намерения последовательных реформаторов, литература создает свои собственные стилистические вариации от разговорной нормы.

Слова, изъятые из лексикона для конкретного употребления, могут быть возвращены в него со знаками своей чести, все еще находящимися на них. Единичное употребление может возвеличить слово и дать ему жизнь после того, как многие из его современников канули в лету: это верно для понимания, если не для активного использования, авторизованной версии Кина и шекспировского Борна. Чаще всего сила слова происходит от многократного употребления. Слова – это не вещи, но они могут приобретать ассоциации, которые влияют на наш способ понимания вещей.

Слово, взятое из лексикона, не является непроверенным речевым сообществом. Как и у человека, его своеобразие отчасти обусловлено влиянием рождения и окружающей среды. Его пользователь несет определенную ответственность за соблюдение принятого значения и его правильное размещение в синтаксисе. Употребление может затуманить и притупить смысл, а также заострить его, и результатом может стать двусмысленность, против которой предостерегают нас учебники хорошего письма и которой радуются поэты.

Тип фонетической двусмысленности, известный как каламбур, знаком всем. Фонетическое тождество или близкое сходство двух или более слов используется таким образом, что их различные значения сопоставляются. Его ухудшение в юморе пантомимы и Викторианской комической периодики не должно заставить современного читателя презирать его использование на переднем плане с более серьезными намерениями. Она может быть явной, когда рассматриваемые слова реализуются как отдельные единицы;

Я испачкаю жабрами лица Конюхов,

Ибо это должно казаться их виной.

или имплицитно, когда нам остается вывести два значения из одной единицы:

Теперь это самое тихое, самое тайное и самое серьезное,

Который при жизни был глупым болтливым плутом.

Литературная двусмысленность может опираться на фонетические, семантические и синтаксические особенности.

Автор действительно может прибегнуть к помощи контекста, чтобы различить значения многозначных слов; но его намерение не обязательно состоит в том, чтобы прояснить одно значение, а скорее подчеркнуть неопределенность повседневного употребления и указать от этого на иронический комментарий к человеческому затруднительному положению.

Будучи долгое время арендатором у богатого лорда

Не процветая, я решил быть смелым,

И сделать в нем люкс, чтобы позволить себе

Новый небольшой арендный договор, и отменить т’ольд

На небесах в своем имении я его искал:

Там мне сказали, что он недавно уехал

О какой-то земле, которую он дорого купил

Давно уже на земле, чтобы завладеть ею.

Автор может не ограничиваться каким-либо нормальным регистром, а создавать свой собственный путем выбора, который в этом контексте покажется странным или сомнительным в повседневном использовании. Полезно, хотя и не пытаясь провести какую-либо непроходимую черту, различать два способа, с помощью которых выбор писателем одного слова может показаться восхитительным. Мы предположим, что нет никакого синтагматического отклонения и что выбор парадигматичен в контексте, свободном от очевидной двусмысленности. Конечно, ассоциации и образные приложения слов могут все еще действовать, даже когда нет очевидной полисемии.

В первом случае нет никакого отклонения; достижение заключается в решении проблемы синонимичных слов. Вполне можно утверждать, что идеальных синонимов не существует, поскольку выбор должен быть обусловлен регистром, диалектом и эмоциональной ассоциацией. Однако проблема подбора слов трудна, и ей не очень помогают краткие определения словаря или списки тезауруса. Один из наиболее эффективных способов выяснить, что означает слово в современном употреблении, – это спросить людей, готовы ли они использовать его в данном предложении.

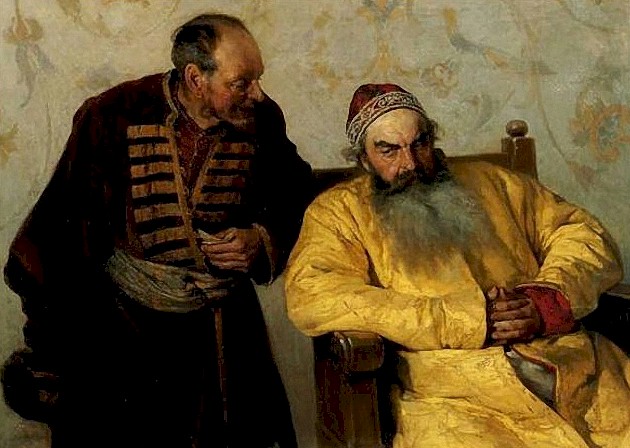

Доносчики были всегда

По-настоящему массовый характер это явление приобрело во время Ивана Грозного (1530-1584 гг.). Опричники сообщали, что бояре и князья плетут заговоры против царя, потомственных дворян казнили целыми семьями, а их имущество разграбляли. Представители духовенства, купцы и служилые люди стучали на коллег и знакомых. Напуганные граждане доносили друг на друга, даже родственники могли оклеветать человека, чтобы самим спастись от пыток и казней, поставленных на поток.

Утверждение династии Романовых

Причем, если человек не донес о факте государственной измены, крамольных речах или публичном оскорблении царя, которому был свидетелем, то ему грозила смертная казнь.

Осведомители на каждом углу

Причем, смертная казнь грозила еще и родственникам изменника, а все их имущество переходило государству.

Враги царя и Отечества

Как известно, Петр I Алексеевич (1672-1725 гг.) отвергал многие традиции русского государства, предпочитая им западноевропейские каноны. Но в отношении борьбы с политическими противниками и врагами Отечества государь-реформатор придерживался старинных методов. Доносы, пытки и казни в годы его правления также носили массовый характер.

К числу государственных преступлений, не имеющих политического значения, относились коррупционные схемы обогащения чиновников, укрывательство беглых крестьян, вырубка заповедных лесов, неявка служилых дворян на смотры, утайка ревизских душ во время переписи и т.п.

Под пытками многие люди признавались в деяниях, которых не совершали. А количество доносов возросло до такой степени, что Петр I даже предпринял меры по их ограничению. Стукачей велено было сначала подробно расспросить, и только при наличии оснований открывать сыскное дело. В начале XVIII века впервые было введено наказание за ложный донос — недобросовестных осведомителей били кнутом.

Читайте также: