Первая помощь при клинической смерти реферат

Обновлено: 29.06.2024

Реанимация (оживление) представляет собой систему мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из терминального состояния. Эти мероприятия обеспечивают в первую очередь эффективное дыхание и кровообращение.

К терминальным состояниям относятся предагония, агония и клиническая смерть (см. "Терминальные состояния" в разделе "Общий уход за больными. Основные лечебно-диагностические процедуры").

Какова роль средних медработников в проведении реанимационных мероприятий?

Роль средних медицинских работников в проведении всего комплекса реанимации чрезвычайно велика. Фельдшер и медицинская сестра чаще всего первыми отмечают резкое ухудшение состояния больного, наступление предагонии, агонии и клинической смерти. Они же первыми приступают к проведению реанимационных мероприятий. От их знаний, умения и четкости в организации работы нередко зависит исход реанимации. Поэтому столь важно знание основ реанимации для средних медицинских работников любого профиля.

Что такое клиническая смерть?

Клинической смертью называют короткий период, наступающий после прекращения эффективного кровообращения и дыхания, но до развития необратимых некротических (некробиотических) изменений в клетках центральной нервной системы и других органов. В этот период при условии поддержания достаточного кровообращения и дыхания принципиально достижимо восстановление жизнедеятельности организма.

Каковы признаки клинической смерти?

Признаками клинической смерти служат: полное отсутствие сознания и рефлексов (включая роговичный); резкий цианоз кожи и видимых слизистых оболочек (или при некоторых видах умирания, например при кровотечении и геморрагическом шоке, резкая бледность кожи); значительное расширение зрачков; отсутствие эффективных сердечных сокращений и дыхания. Прекращение сердечной деятельности диагностируется по отсутствию пульсации на сонных артериях и с помощью выслушиваемых тонов сердца.

Отсутствие эффективного дыхания диагностируется просто: если за 10-15 секунд наблюдения не удается определить явных и координированных дыхательных движений, самостоятельное дыхание следует считать отсутствующим.

От каких факторов зависит длительность клинической смерти?

Продолжительность состояния клинической смерти колеблется в пределах 4-6 минут. Она зависит от характера основного заболевания, приведшего к клинической смерти, длительности предшествующих пред- и атонального периодов, так как уже в этих стадиях терминального состояния развиваются некробиотические изменения на уровне клеток и тканей. Длительное предшествующее тяжелое состояние с грубыми нарушениями кровообращения и особенно микроциркуляции, тканевого метаболизма обычно сокращает длительность клинической смерти до 1-2 минут.

Что относится к основным реанимационным мероприятиям?

Основными реанимационными мероприятиями являются массаж сердца, искусственная вентиляция легких, электрическая дефибрилляция и электрическая стимуляция сердца и др.

Какова общая характеристика и требования к проведению закрытого массажа сердца и искусственной вентиляции легких?

Основными в доврачебной реанимации, особенно в случаях проведения ее во внебольничной обстановке, являются закрытый массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Оба мероприятия проводятся немедленно и одновременно при констатации у больного или пострадавшего отсутствия дыхания, сердечной деятельности и отсутствия признаков биологической смерти. Проведение комплекса реанимационной помощи больному требует обычно одновременного участия 2-3 человек, хорошо знающих основы и владеющих техникой реанимационных мероприятий.

Многолетняя мировая практика учит, что от правильности проведения начальных приемов нередко зависят исход реанимации и дальнейшая судьба пострадавшего. Поэтому, хотя многие реанимационные мероприятия требуют врачебного участия и контроля, необходимость немедленного принятия решения и оказания самой экстренной помощи в любой обстановке требует овладения всеми средними медицинскими работниками основ реанимационной помощи.

МАССАЖ СЕРДЦА

Что является показанием для проведения массажа сердца?

Показанием к проведению массажа сердца является прекращение эффективных сокращений желудочков сердца при асистолии, фибрилляции желудочков или терминальной брадикардии. Указанные состояния требуют немедленного начала массажа сердца в сочетании с искусственной вентиляцией легких.

Каков лечебный эффект массажа сердца в сочетании с искусственной вентиляцией легких?

Эффективный массаж сердца обеспечивает достаточное кровоснабжение жизненно важных органов и нередко ведет к восстановлению самостоятельной работы сердца.

Проводимая при этом искусственная вентиляция легких дает достаточное насыщение крови кислородом.

Каковы принципы действия непрямого массажа сердца?

В доврачебной реанимации применяется только непрямой, или закрытый, массаж сердца (т. е. без вскрытия грудной клетки). Резкое надавливание ладони на грудину ведет к сдавлению сердца между позвоночником и грудиной, уменьшению его объема и выбросу крови в аорту и легочную артерию, т. е. является искусственной систолой. В момент прекращения давления грудная клетка расправляется, сердце принимает объем, соответствующий диастоле, и кровь из полых и легочных вен поступает в предсердия и желудочки сердца. Ритмичное чередование сжатий и расслаблений таким образом в какой-то мере заменяет работу сердца, т. е. выполняется один из видов искусственного кровообращения.

Какова техника проведения непрямого массажа сердца?

При проведении непрямого массажа сердца больной должен лежать на жесткой поверхности; если пациент находится на кровати, то под спину ему надо быстро подложить щит или под сетку кровати поставить табуретку так, чтобы грудной отдел позвоночника упирался в твердую поверхность; если больной находится на земле или на полу, переносить пострадавшего не надо. Осуществляющий массаж медицинский работник должен стоять сбоку от пациента, положив ладонь (ближнюю к лучезапястному суставу часть) на нижнюю треть грудины больного. Вторая кисть кладется поверх первой, так чтобы прямые руки и плечи массирующего находились над грудью больного. Резкий нажим на грудину прямыми руками с использованием массы тела, ведущий к сжатию грудной клетки на 3-4 см и сдавлению сердца между грудиной и позвоночником, должен повторяться 50-60 раз в 1 минуту.

Проведение массажа сердца требует достаточной силы и выносливости, поэтому желательна смена массирующего каждые 5-7 минут, проводимая быстро, без прекращения ритмичного массажа сердца. С учетом того, что одновременно с массажем сердца необходима искусственная вентиляция легких, участвовать в реанимации должно, как минимум, 3 человека.

Каковы признаки эффективности массажа сердца?

Признаками эффективности проводимого массажа являются изменение ранее расширенных зрачков, уменьшение цианоза, пульсация крупных артерий (прежде всего сонной) соответственно частоте массажа, появление самостоятельных дыхательных движений. Продолжать массаж следует до момента восстановления самостоятельных сердечных сокращений, обеспечивающих достаточное кровообращение. Показателем последнего служат определяемый на лучевых артериях пульс и повышение систолического артериального давления до 80-90 мм рт. ст. Отсутствие самостоятельной деятельности сердца при несомненных признаках эффективности проводимого массажа есть показание к продолжению массажа сердца.

Какие осложнения возможны при проведении непрямого массажа сердца?

При проведении наружного массажа сердца следует учитывать, что у лиц пожилого возраста эластичность грудной клетки снижена вследствие возрастного окостенения реберных хрящей, поэтому при энергичном массаже и слишком сильном сдавлении грудины может произойти перелом ребер. Это осложнение не является противопоказанием для продолжения массажа сердца, особенно при наличии признаков его эффективности.

Не следует при массаже располагать кисть руки над мечевидным отростком грудины, так как, резко надавливая на него, можно поранить левую долю печени и другие органы, расположенные в верхнем отделе брюшной полости. Это является серьезным осложнением реанимационных мероприятий.

ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ

Что является показанием для проведения искусственной вентиляции легких?

Показанием к искусственной вентиляции (вспомогательному и искусственному дыханию) легких являются резкое ослабление или отсутствие самостоятельного дыхания, возникающие обычно в терминальных состояниях.

Задачей искусственной вентиляции является ритмичное нагнетание воздуха в легкие в достаточном объеме, выдох при этом осуществляется за счет эластичности легких и грудной клетки, т. е. пассивно.

Какова общая характеристика способа искусственного дыхания "рот в рот" или "рот в нос"?

Наиболее доступен и распространен в условиях до-врачебной реанимации простой способ искусственного дыхания "рот в рот" или "рот в нос". При этом в легкие пациента можно вдувать двойную "физиологическую норму" - до 1200 мл воздуха. Этого вполне достаточно, так как здоровый человек при спокойном дыхании вдыхает около 600-700 мл воздуха. Воздух, вдуваемый оказывающим помощь, вполне пригоден для оживления, так как содержит 16 % кислорода (при 21 % в атмосферном воздухе).

Каково основное условие эффективности проводимого искусственного дыхания?

Искусственная вентиляция эффективна только в случаях отсутствия механических препятствий в верхних дыхательных путях и герметизма в поступлении воздуха. При наличии инородных тел, рвотных масс в глотке, гортани прежде всего необходимо их удаление (пальцем, зажимами, отсосом и т. п.) и восстановление проходимости дыхательных путей.

Какова техника проведения искусственного дыхания "рот в рот" и "рот в нос"?

При проведении искусственной вентиляции "рот в рот" или "рот в нос" голову больного следует запрокинуть максимально кзади. При этом положении головы за счет смещения корня языка и надгортанника кпереди открывается гортань и обеспечивается свободный доступ воздуха через нее в трахею. Осуществляющий искусственное дыхание медицинский работник располагается сбоку от пострадавшего, одной рукой сжимает нос, а другой открывает рот, слегка надавливая на подбородок больного. Рот больного желательно прикрыть марлей или бинтом, после чего медработник, проводящий искусственную вентиляцию, делает глубокий вдох, плотно прижимается губами ко рту пострадавшего и делает энергичный выдох. Затем отнимает губы ото рта больного и отводит свою голову в сторону. Искусственный вдох хорошо контролируется. Вначале вдувание воздуха проходит легко, однако по мере наполнения и растяжения легких сопротивление возрастает.

Аналогично методу "рот в рот" проводится дыхание "рот в нос", при этом рот больного закрывают ладонью либо прижимают нижнюю губу к верхней пальцем.

При эффективном искусственном дыхании хорошо видно, как во время "вдоха" расширяется грудная клетка.

Какова техника одновременного проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца?

Эффективное искусственное дыхание, осуществляемое в сочетании с непрямым массажем сердца, требует ритмичного повторения энергичных вдуваний с частотой 12-15 в минуту, т. е. один "вдох" на 4-5 сжатий грудной клетки. При этом следует таким образом чередовать эти манипуляции, чтобы вдувание не совпадало с моментом сжатия грудной клетки при массаже сердца. В случаях сохраненной самостоятельной работы сердца частоту искусственных вдохов следует увеличить до 20-25 в минуту.

Какие аппараты можно использовать для проведения искусственного дыхания?

Применение S-образного воздуховода, отводящего язык и надгортанник кпереди, значительно облегчает проведение искусственной вентиляции методом "рот в рот".

Проведение искусственной вентиляции возможно с помощью портативных ручных дыхательных аппаратов типа мешка Рубена ("Амбу", РДА-1), которые представляют собой снабженный специальным клапаном эластичный резиновый или пластмассовый мешок. Дыхание при этом осуществляется через маску, которую следует плотно прижимать к лицу больного (возможно также присоединение этих аппаратов к интубационной трубке, введенной в трахею больного). При сжатии мешка воздух через маску поступает в легкие больного, выдох происходит в окружающий воздух.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ СЕРДЦА

Что представляет собой фибрилляция желудочков?

Основной причиной функциональной асистолии сердца (отсутствие эффективного систолического сокращения желудочков) являются фибрилляция желудочков, беспорядочное сокращение отдельных групп мышечных волокон сердца.

Появление фибрилляции всегда вызывает прекращение тока крови даже в крупных артериях; продолжающаяся более 3-5 минут фибрилляция неумолимо ведет к развитию биологической смерти, хотя отдельные мышечные волокна миокарда могут продолжать сокращаться (фибриллировать) несколько десятков минут.

При каких патологических состояниях развивается фибрилляция желудочков?

При острой сердечной (коронарной) смерти, асфиксии, электротравме прекращение кровообращения почти всегда обусловлено внезапным наступлением фибрилляции желудочков. Однако абсолютно достоверно можно говорить о наличии фибрилляции желудочков только по данным электрокардиографического исследования.

Что такое дефибрилляция и что является показанием к ее проведению?

Основным способом прекращения фибрилляции желудочков и восстановления работы сердца является электрическая дефибрилляция. Показанием к проведению дефибрилляции является не только электрокардиографически подтвержденная фибрилляция желудочков, но и обоснованное подозрение на возможность фибрилляции, т. е. состояние агонии или клинической смерти при отсутствии уловимых признаков продолжающейся работы сердца и кровотока в крупных артериях. Следует иметь в виду, что длительное отсутствие восстановления самостоятельных сердечных сокращений при эффективном наружном массаже сердца также чаще всего свидетельствует о фибрилляции желудочков и требует применения электрической дефибрилляции.

Каков принцип действия дефибриллятора?

В основе дефибрилляции лежит пропускание через грудную клетку короткого (0,01 секунд) одиночного разряда электрического тока высокого напряжения (до 7000 В), вызывающее одномоментное возбуждение всех волокон миокарда и восстанавливающее тем самым правильные ритмичные сокращения сердца. Для проведения этой манипуляции применяют специальный прибор - электрический дефибриллятор.

Как проводится подготовка к процедуре дефибрилляции?

Электрический заряд пропускается через тело путем прижатия двух электродов, которые в современных дефибрилляторах можно располагать на передней поверхности груди под правой ключицей и в области верхушки сердца. Оба электрода должны быть обернуты марлевой салфеткой, смоченной в солевом растворе, что обеспечивает хороший контакт и предохраняет кожу больного от ожогов. Дефибрилляция требует участия не менее 2 человек. Один из них, обычно проводящий массаж сердца, плотно прижимает электроды к телу больного, другой набирает нужную величину заряда электрического тока на дефибрилляторе и производит разряд. При проведении дефибрилляции необходимо строго соблюдать технику безопасности, чтобы предупредить тяжелую электротравму у медицинского персонала. Дефибриллятор должен быть заземлен, ручки электродов должны быть хорошо изолированными и сухими. Нельзя прикасаться к больному и кровати, на которой он находится, в момент нанесения разряда. Де-фибрилляцию лучше проводить с предварительным и последующим электрокардиографическим контролем, однако в момент нанесения разряда электрокардиограф необходимо отключать.

Какова последовательность действий во время самой процедуры дефибрилляции?

Порядок действий при дефибрилляции должен быть примерно следующим: набрать на дефибрилляторе необходимой величины заряд, плотно прижать электроды к больному, отключить электрокардиограф, нанести разряд, предварительно дав команду: "Отойти от больного", вновь подсоединить электрокардиограф для оценки результатов дефибрилляции. Начальная величина разряда должна быть 5000 В. Если после первого разряда правильный ритм не восстановился и фибрил-ляция продолжается, дефибрилляцию следует повторить, при этом напряжение электрического разряда необходимо повысить.

Физиологические и психологические особенности терминального состояния, возникающего между жизнью и биологической смертью. Признаки и причины клинического умирания. Методы неотложной медицинской помощи. Признаки эффективности реанимационных действий.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 01.09.2015 |

| Размер файла | 153,8 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Клиническая смерть - признаки, причины, первая помощь

Костикова Ольга Игоревна

Петрозаводск, 2015 год

До сих пор врачи и ученые не могут до конца понять этот феномен, а также не имеют единого понятия, что же происходит с человеком во время клинической смерти. После работы Моуди объяснить этот феномен попытался В.А. Неговский - доктор медицинских наук, врач-патофизиолог, академик РАМН основатель реаниматологии и школы отечественных реаниматологов, создатель первого в мире НИИ общей реаниматологии.

В своей статье он писал, что в его практике слышать посмертный опыт не приходилось, а также заявил, что при клинической смерти "никаких элементов восприятия внешнего мира не существует.

Кора мозга в это время "молчит". Это исключает существование загробной жизни. С Неговским согласились американский врач Е. Роудин и российский врач-реаниматолог Н. Губин.

Некоторые явления околосмертных переживаний удалось разъяснить, другие же по сей день остаются загадкой.

Стоит заметить, что это только мнение ученых и врачей. Они рассматривают всё с физиологической стороны. Напротив, психолог Пайэлл Уотсон рассмотрел явление клинической смерти с психологической стороны. По мнению Уотсона, видение людей во время состояния клинической смерти вовсе не связаны с физическим телом человека, а с энергетической оболочкой на молекулярном уровне.

Некоторые вещи, которые с нами случаются, непредсказуемы и от того внушают ещё больший страх. Одной из таких вещей - даже не вещей, а катастроф - можно назвать клиническую смерть, когда от настоящей гибели или инвалидности человека отделяют минуты. Эта тема показалась мне особо интересной для изучения. В этой работе представлена основная и наиболее важная информация о таком явлении, как клиническая смерть. Рассмотрены такие вопросы, как причины, признаки клинической смерти, первая помощь, а также лечение и последствия перенесения данного состояния.

1. Что такое клиническая смерть

Клиническая смерть - терминальное состояние, короткий период, наступающий после прекращения эффективного кровообращения и дыхания, но до развития необратимых некротических (некробиотических) изменений в клетках центральной нервной системы и других органов.

В этот период при условии поддержания достаточного кровообращения и дыхания принципиально достижимо восстановление жизнедеятельности организма. Продолжительность состояния клинической смерти колеблется в пределах 4-6 мин.

Она зависит от характера основного заболевания, приведшего к клинической смерти, длительности предшествующих пред- и атонального периодов, так как уже в этих стадиях терминального состояния развиваются некробиотические изменения на уровне клеток и тканей.

Длительное предшествующее тяжелое состояние с грубыми нарушениями кровообращения и особенно микроциркуляции, тканевого метаболизма обычно сокращает длительность клинической смерти до 1-2 мин. На продолжительность клинической смерти оказывают влияние высшие отделы головного мозга, точнее их способность сохранить жизнеспособность при условии гипоксии. Значительно увеличить продолжительность этого состояния можно путем охлаждения организма или головы (гипотермия), при потоплении, при воздействии электрическим током.

2. Признаки клинической смерти

Признаками клинической смерти служат:

- полное отсутствие сознания и рефлексов (включая роговичный);

- резкий цианоз кожи и видимых слизистых оболочек (или, при некоторых видах умирания, например при кровотечении и геморрагическом шоке, резкая бледность кожи);

- значительное расширение зрачков;

- отсутствие эффективных сердечных сокращений и дыхания.

Прекращение сердечной деятельности при клинической смерти диагностируется по отсутствию пульсации на сонных артериях и выслушиваемых тонов сердца в течение 5 с.

Пульс на сонной артерии определяют следующим образом: указательный и средний пальцы накладывают плашмя на адамово яблоко и, легко прижимая, продвигают их вбок, пульс определяется в ямке между боковой поверхностью гортани и мышечным валиком на боковой поверхности шеи.

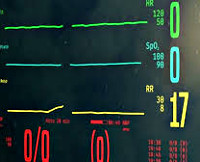

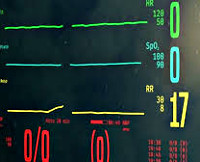

Электрокардиографически у больных, находящихся на кардиомониторе в этот период, обычно определяется фибрилляция желудочков, т. е., электрокардиографическое проявление сокращений отдельных мышечных пучков миокарда, либо резкая (терминальная) брадиаритмия с грубой деформацией желудочковых комплексов, либо регистрируется прямая линия, свидетельствующая о полной асистолии.

В случаях фибрилляции желудочков и терминальной брадиаритмии эффективных сокращений сердца тоже нет, т. е., имеется остановка кровообращения.

Отсутствие эффективного дыхания при клинической смерти диагностируется просто: если за 10-15 с наблюдения не удается определить явных и координированных дыхательных движений грудной клетки, нет шума выдыхаемого воздуха и ощущения движения воздуха, самостоятельное дыхание следует считать отсутствующим. Атональные судорожные вдохи не обеспечивают эффективную вентиляцию легких и не могут быть расценены как самостоятельное дыхание.

3. Причины клинической смерти

К причинам клинической смерти относятся:

1. Внезапная остановка сердца. Это внезапное и полное прекращение работы сердца, которое случается даже у тех людей, которые выглядят совершенно здоровыми. Однако чаще всего сердце останавливается в результате осложнения хронических заболеваний и/или повреждений жизненно важных органов;

2. Нарушение коронарного кровообращения, как следствие физического либо эмоционального перенапряжения (к примеру, мозговое, в итоге - инсульт);

3. Серьезные ожоги, электрические и механические травмы;

4. Потеря большого количества крови;

5. Шок, в том числе анафилактический, в результате аллергической реакции;

6. Отравление ведёт к дисфункции основных органов, в том числе сердца.

4. Первая помощь при клинической смерти

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), сердечно-лёгочно-мозговая реанимация - неотложная медицинская процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Включает искусственную вентиляцию лёгких (искусственное дыхание) и компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца). Начинать СЛР пострадавшего необходимо как можно раньше. При этом наличие двух из трёх признаков клинической смерти - отсутствие сознания, дыхания и пульса - достаточные показания для её начала. Основателем сердечно-лёгочной реанимации считается австрийский врач Петер Сафар, по имени которого назван тройной прием Сафара.

Новый комплекс мероприятий по предотвращению смерти взрослых пациентов, рекомендованный AHA включает следующие элементы:

1. Скорейшее распознание остановки сердца и вызов бригады скорой медицинской помощи;

2. Своевременная СЛР с упором на компрессионные сжатия;

3. Своевременная дефибрилляция;

4. Эффективная интенсивная терапия;

5. Комплексная терапия после остановки сердца.

Согласно рекомендации АНА по СЛР от 2011 г. изменён порядок проведения сердечно лёгочной реанимации с ABCDE, на CABED. Очень важен порядок, этапность и последовательность выполнения мероприятий.

Осмотреть полость рта - при наличии рвотных масс, ила, песка удалить их пальцами, обмотанными материей, то есть обеспечить доступ воздуха в лёгкие. Провести тройной приём Сафара: запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть и приоткрыть рот. Жидкость из ротовой полости лучше удалять, подводя под ближайшее плечо пострадавшего свое колено и повернув его голову в противоположную сторону.

По рекомендации Американской Ассоциации сердечных заболеваний (от 2010 года) неподготовленный очевидец производит только непрямой массаж сердца до прибытия медиков.

Затем голову пострадавшего запрокидывают так, чтобы между подбородком и шеей образовался тупой угол. Далее делают глубокий вдох, зажимают нос пострадавшего, своими губами плотно обхватывают губы пострадавшего и производят выдох в рот. После этого необходимо убрать пальцы от носа. Интервал между вдохами должен составлять 4-5 секунд.

Соотношение вдохов с непрямым массажем сердца 2: 30 (ERC Guidelines 2007-2008).

Целесообразно при этом использовать так называемые барьеры для защиты как спасателя, так и спасаемого: от носового платка до специальных пленок и масок, которые обычно есть, к примеру, в авто-аптечке.

Важно не допустить раздувания желудка, которое возможно при чрезмерном запрокидывании шеи. Критерием эффективности ИВЛ является экскурсии грудной клетки (поднятие и опускание грудной клетки).

Обеспечивается массажем сердца. Правильно проводимый непрямой массаж сердца (путём движения грудной клетки) обеспечивает мозг минимально необходимым количеством кислорода, пауза для искусственного дыхания ухудшает снабжение мозга кислородом, поэтому надо дышать не менее чем через 30 нажатий на грудину, или не прерываться на проведение вдоха больше 10 сек.

Прекращать компрессию можно только на время, необходимое для проведения искусственной вентиляции лёгких, и на определение пульса на сонной артерии. Компрессия должна проводиться на глубину не менее 5 см (для взрослых) (рекомендации АНА по СЛР 2011).

Первая компрессия должна быть пробной, для определения эластичности и резистентности грудной клетки. Последующие компрессии производятся с такой же силой. Компрессия должна производиться с частотой не менее 100 в минуту, по возможности ритмично. Компрессии проводятся в переднезаднем направлении по линии, соединяющей грудину с позвоночником.

При компрессии нельзя отрывать руки от грудины. Компрессия выполняется маятникообразно, плавно, используя тяжесть верхней половины своего тела. Давите резко, давите часто (рекомендации АНА по СЛР 2011) Смещение основания ладоней относительно грудины недопустимо. Не допускается нарушение соотношения между компрессиями и принудительными вдохами:

Важно: соотношение дыхание/компрессия должно быть 2:30, вне зависимости от количества человек, проводящих сердечно-лёгочную реанимацию!

Для немедиков - при нахождении точки компрессии возможно расположение рук по центру грудной клетки, между сосками.

Новорождённым детям непрямой массаж сердца проводят одним пальцем. Грудным детям - двумя пальцами, детям постарше - одной ладонью. Глубина нажатия на 1/3 высоты грудной клетки.

- появление пульса на сонной артерии;

- рефлекс зрачков на свет.

Наиболее результативна в первые 3 минуты фибрилляции желудочков. Автоматические наружные дефибрилляторы (АНД) обязательны в местах скопления людей, доступны в использовании неподготовленным очевидцам. В последние 10 лет все более широкое распространение получает применение автоматических внешних (наружных) дефибрилляторов (AED, АНД). Эти приборы позволяют не только определить необходимость проведения дефибрилляции и мощность разряда, но обычно также снабжены голосовыми инструкциями по проведению всего цикла сердечно-лёгочной реанимации. Эти дефибрилляторы устанавливаются в наиболее людных и посещаемых местах, так как эффективность дефибрилляции резко падает уже через 7 минут после возникновения неэффективности кровообращения (не говоря уже о том, что необратимые изменения головного мозга наступают уже через 4 минуты).

Стандартная методика использования АНД такова: Обнаружив человека в бессознательном состоянии и вызвав скорую помощь, на кожу груди накладываются одноразовые электроды (можно даже не тратить время на проверку пульса и зрачков). В среднем через четверть минуты прибор (если есть показания к разряду) предлагает нажать на кнопку и произвести дефибрилляцию или (если показаний нет) начать непрямой массаж сердца / искусственное дыхание и включает таймер.

Анализ ритма проводится повторно после разряда или по истечении стандартного времени, отпущенного на СЛР. Этот цикл продолжается до приезда бригады медиков. При восстановлении работы сердца дефибриллятор продолжает работать в режиме наблюдения.

Адреналин. Лекарство вводят внутривенно шприцем через катетер, установленный в вене, или иглу. Применявшийся ранее эндотрахеальный (как и внутрисердечный) путь введения препаратов считается неэффективным (Согласно рекомендации АНА по СЛР от 2011 г). Амиодарон - при наличии аритмии.

Электрокардиограмма, контроль эффективности реанимационных мероприятий.

Рис. 1. - Электрокардиограмма при клинической смерти:

Б - фибрилляция желудочков.

умирание медицинский реанимационный

Далеко не всегда удается установить момент наступления клинической смерти. Практика показывает, что только в 10-15% случаев на догоспитальном этапе удается точно установить время наступления клинической смерти и переход ее в смерть биологическую. Поэтому при отсутствии явных признаков биологической смерти у больного (трупные пятна и др.) его следует считать находящимся в состоянии клинической смерти. В таких случаях необходимо немедленно начинать реанимационные мероприятия. Отсутствие эффекта в первые минуты служит одним из показателей возможного наступления биологической смерти.

Подобные документы

Понятие "клиническая смерть". Основные признаки клинической смерти. Первая медицинская помощь в случае клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Признаки успешной реанимации. Последствия клинической смерти.

реферат [29,4 K], добавлен 08.01.2014

Типичные признаки отравления, оказание помощи. Признаки артериального, венозного и капиллярного кровотечений. Причины обморока. Виды ожогов и их классификация. Помощь при поражении электрическим током. Судороги, эпилептический статус. Вывихи и переломы.

реферат [48,4 K], добавлен 08.04.2012

Понятие терминального состояния, его сущность и особенности. Клиническая смерть и ее критерии, порядок диагностирования и методика восстановления жизнедеятельности. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Признаки биологической смерти.

доклад [8,6 K], добавлен 29.04.2009

Основные признаки отравления. Первая помощь при артериальных, венозных и капиллярных кровотечениях. Основные причины обморока. Формы и степень отморожения. Помощь при поражении электрическим током. Признаки и причины внезапной смерти. Помощь при вывихах.

реферат [28,2 K], добавлен 16.12.2009

Процесс умирания и его периоды, клиническая смерть. Реанимационные отделения, принцип работы. Искусственная вентиляция легких. Массаж сердца. Помощь при неотложных состояниях: отравлении, утоплении, тепловом ударе, электротравме, радиационном поражении.

До сих пор врачи и ученые не могут до конца понять этот феномен, а также не имеют единого понятия, что же происходит с человеком во время клинической смерти. После работы Моуди объяснить этот феномен попытался В.А.Неговский - доктор медицинских наук, врач-патофизиолог, академик РАМН основатель реаниматологии и школы отечественных реаниматологов, создатель первого в мире Научно-исследовательского института общей реаниматологии. В своей статье он писал, что в его практике слышать посмертный опыт не приходилось, а также заявил, что при клинической смерти "никаких элементов восприятия внешнего мира не существует. Кора мозга в это время "молчит". Это исключает существование загробной жизни.

Содержание

Прикрепленные файлы: 1 файл

bzhd_klinicheskayasmert.docx

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Кафедра ОМ и СЗ

Реферат на тему:

Клиническая смерть. Причины. Первая помощь.

студентка 1 курса

Иванова Елизавета Юрьевна

старший преподаватель кафедры ОМ и СЗ

Дмитрий Александрович Дворяшин

Основные признаки клинической смерти 6

Первая медицинская помощь при случае клинической смерти 7

Сердечно-легочная реанимация. 7

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 9

Метод “ изо рта в рот” 9

Метод Сильвестра 11

Искусственное кровообращение. 11

Признаками успешной реанимации являются 13

Последствия клинической смерти. 14

Список используемой литературы: 18

Введение.

До сих пор врачи и ученые не могут до конца понять этот феномен, а также не имеют единого понятия, что же происходит с человеком во время клинической смерти.

После работы Моуди объяснить этот феномен попытался В.А.Неговский - доктор медицинских наук, врач-патофизиолог, академик РАМН основатель реаниматологии и школы отечественных реаниматологов, создатель первого в мире Научно-исследовательского института общей реаниматологии. В своей статье он писал, что в его практике слышать посмертный опыт не приходилось, а также заявил, что при клинической смерти "никаких элементов восприятия внешнего мира не существует. Кора мозга в это время "молчит". Это исключает существование загробной жизни. С Неговским согласились американский врач Е. Роудин и российский врач-реаниматолог Н. Губин.

Некоторые явления околосмертных переживаний удалось разъяснить, другие же по сей день остаются загадкой.

Стоит заметить, что это только мнение ученых и врачей. Они рассматривают всё с физиологической стороны. Напротив, психолог Пайэлл Уотсон рассмотрел явление клинической смерти с психологической стороны. По мнению Уотсона, видение людей во время состояния клинической смерти вовсе не связаны с физическим телом человека, а с энергетической оболочкой на молекулярном уровне.

Некоторые вещи, которые с нами случаются, непредсказуемы и от того внушают ещё больший страх. Одной из таких вещей – даже не вещей, а катастроф – можно назвать клиническую смерть, когда от настоящей гибели или инвалидности человека отделяют минуты. Эта тема показалась мне особо интересной для изучения. В этой работе представлена основная и наиболее важная информация о таком явлении, как клиническая смерть. Рассмотрены такие вопросы, как причины, признаки клинической смерти, первая помощь, а также лечение и последствия перенесения данного состояния

Клиническая смерть – обратимый этап смерти, своеобразное переходное терминальное состояние между жизнью и смертью. Во время клинической смерти происходит угнетение деятельности центральной нервной, дыхательной и кровеносной систем, исчезают внешние признаки работы организма, но продолжается анаэробный обмен веществ в клетках. Угнетение продолжается в течение короткого промежутка времени, до тех пор, пока кислородное голодание не приведет к необратимым изменениям в головном мозге. После этого происходит биологическая смерть.

Сколько длится клиническая смерть? Терминальное состояние человека в большинстве случаев продолжается 3-4 минуты, но известны случаи более длительной клинической смети (до 6 минут).

На продолжительность клинической смерти оказывают влияние высшие отделы головного мозга, точнее их способность сохранить жизнеспособность при условии гипоксии. Значительно увеличить продолжительность этого состояния можно путем охлаждения организма или головы (гипотермия), при потоплении, при воздействии электрическим током.

Что же может вызвать клиническую смерть?

Прежде всего, внезапная остановка сердца. Это внезапное и полное прекращение работы сердца, которое случается даже у тех людей, которые выглядят совершенно здоровыми. Однако чаще всего сердце останавливается в результате осложнения хронических заболеваний и/или повреждений жизненно важных органов.

Другими причинами клинической смерти являются:

1. Нарушение коронарного кровообращения, как следствие физического либо эмоционального перенапряжения (к примеру, мозговое; в итоге - инсульт).

2. Серьезные ожоги, электрические и механические травмы.

3. Потеря большого количества крови.

4.Шок, в том числе анафилактический, в результате аллергической реакции.

5. Отравление ведёт к дисфункции основных органов, в том числе сердца.

Следовательно, ситуации, ведущие к наступлению временной гибели, которые описаны выше, совершенно не обязательно возникают неожиданно. В большинстве случаев достаточно уделять внимание больному человеку, особенно если у него хроническое заболевание. Также не следует помнить про аллергии.

Основные признаки клинической смерти

Основными признаками клинической смерти являются: кома, асистолия и апноэ. Эти признаки относятся к раннему периоду клинической смерти, и не распространяется на случаи, когда уже есть явные признаки биологической смерти. Чем короче время между констатацией клинической смерти и моментом проведения реанимационных действий, тем выше шансы сохранить жизнь больного, поэтому лечение и диагностика больного проводится в одно и то же время.

Кома - тяжелое патологическое состояние, характеризующееся прогрессирующим угнетением функций центральной нервной системы с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других функций жизнеобеспечения организма. Кома определяется отсутствием сознания и расширенным зрачкам, которые не реагируют на свет.

Апноэ – остановка дыхательных движений. Апноэ диагностируется визуально, по исчезновению дыхательных движений грудной клетки. Не нужно тратить время и прикладывать к носу и рту больного зеркала, нитки или вату, так как врачи и ученые не знают истинной продолжительности клинической смерти.

Асистолия - отсутствие сердечных сокращений и признаков электрической активности сердца на электрокардиограмме. Асистолия определяется отсутствием пульса на двух сонных артериях. Тратить время на определение пульса на лучевых артериях также не следует. Перед тем, как определять пульс у больного рекомендуется осуществить искусственное дыхание.

Наряду с указанными признаками отмечаются бледность или посинение кожи и слизистых оболочек, общее расслабление мышц, уменьшение кровотечения из ран и др.

Совокупность данных симптомов характерна только на первых этапах этого состояния, но отсутствует при наступлении биологической смерти. И жизнь человека, находящегося в терминальном состоянии, целиком и полностью зависит от оперативности и эффективности проведения реанимационных мероприятий.

Первая медицинская помощь при случае клинической смерти

Наличие вышеизложенных симптомов - показание к проведению реанимационных мероприятий.

Сердечно-легочная реанимация. Действия сердечно-легочной реанимации проводят по порядку следующим образом:

- восстановление проходимости дыхательных путей;

- ИВЛ - искусственная вентиляция легких;

- искусственное кровообращение путем наружного массажа сердца

Реанимация, начатая в первые три минуты после остановки кровообращения, дает положительные результаты в 15-18 раз чаще, чем в последующие 1-2 минуты.

Без восстановления проходимости верхних дыхательных путей проведение реанимации бессмысленно.

Остановка дыхания у пострадавшего, который находится в бессознательном состоянии, обычно вызвана закупоркой дыхательных путей корнем языка (особенно при наклоне головы вперед) или инородными телами (пыль, рвотные массы, кровь и др.).

При обнаружении пострадавшего с остановкой дыхания следует как можно быстрее восстановить проходимость его дыхательных путей, для этого нужно:

1)запрокинуть голову назад, выдвинуть верхнюю челюсть вперед, если это необходимо;

2)удалить из области рта и глотки инородное содержимое.

При запрокидывании головы назад корень языка вследствие натяжения тканей отходит от задней стенки глотки, рот открывается. Если рот не открывается, надавливают на подбородок пострадавшего. Для того чтобы убедиться в восстановлении проходимости дыхательных путей, в них вдувают воздух по одному из нижеописанных методов ИВЛ. Если не наблюдается расширение грудной клетки, то необходимо дополнительно выдвинуть вперед нижнюю челюсть, применяя так называемый тройной прием, при котором голова пострадавшего охватывается двумя ладонями и запрокидывается назад. Первыми пальцами открывают рот, при этом упираясь в подбородок, а вторым и пятым пальцами, которые располагаются под углами нижней челюсти, выдвигает ее вперед. Выдвижение нижней челюсти одной рукой менее удобно.

Если во рту у пострадавшего есть инородное содержимое, то необходимо голову пострадавшего повернуть в сторону, затем открыть рот и одним или двумя пальцами обернутыми тканью, очистить рот и глотку.

Жидкость из ротовой полости лучше удалять, подводя под ближайшее плечо пострадавшего свое колено и повернув его голову в противоположную сторону.

Если повторное вдувание воздуха безрезультатно, то можно предположить наличие инородного тела в области голосовой щели. Чтобы его удалить наносят 3-5 ударов основанием ладони в межлопаточную область или производят толчок ладонью в подложечное пространство в сторону диафрагмы.

В тех ситуациях, когда нет возможности положить пострадавшего на спину, например, в завале, в тесной выработке, то всё равно необходимо использовать приемы восстановления проходимости дыхательных путей.

Запрокидывание головы недопустимо, если есть подозрения, что шейный отдел позвоночника поврежден. Голове придают среднее положение между сгибанием и расгибанием, выдвигают вперед нижнюю челюсть и проводят ИВЛ.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) проводится в тех случаях, когда у пострадавшего редкое, судорожное дыхание или дыхание вовсе отсутствует. Для быстрого восстановления дыхания используют методы ИВЛ с активным вдуванием (“изо рта в рот”, “ изо рта в нос”, через S- образный воздуховод), что позволяет вводить в легкие пострадавшего в среднем 800-1000 мл воздуха, который по содержанию кислорода (16-18%) вполне пригоден для ИВЛ в ситуациях “высшей срочности”. Ручные методы ИВЛ, наиболее эффективным из которых является метод Сильвестра, могут быть использованы как исключение.

Метод “ изо рта в рот” заключается в следующем:

пострадавшего укладывают на спину и сбоку у его головы становятся на колени; восстанавливают проходимость дыхательных путей; пальцами зажав нос пострадавшего и сделав глубокий вдох, охватывают своими губами область раскрытого рта и вдувают воздух в дыхательные пути пострадавшего, при этом следят за движением грудной клетки. При утечке воздуха через нос или углы рта передняя стенка грудной клетки или не движется, или смещается кверху незначительно; отводят свое лицо в сторону, продолжая удерживать голову пострадавшего в запрокинутом состоянии.

Из-за эластичности мышц грудной клетки происходит пассивный выдох.

После 4-5 глубоких и быстрых раздуваний легких проверяют пульс на сонной артерии, держа голову пострадавшего в запрокинутом положении. При наличии пульса продолжают вдувание воздуха с частотой 13-16 раз в минуту. Воздух можно вдувать через платок, марлю. ИВЛ проводят до появления самостоятельного дыхания. Часто начальные отдельные дыхательные движения недостаточны по глубине, неритмичны и не могут обеспечить необходимый газообмен в легких. В подобных случаях переходят к вспомогательной вентиляции легких - вдувание воздуха пострадавшему проводят на высоте самостоятельного слабого вдоха или при затянувшемся интервале между вдохами.

Метод “изо рта в нос” используется при сохранении проходимости носовых выходов и затруднении открывания рта (травма нижней челюсти, спазмы жевательных мышц). Выполняют, когда пострадавшего лежит на спине, а голова запрокинута. Приподнимая нижнюю челюсть и прижимая ее к верхней, охватывают губами нос пострадавшего и вдувают воздух через носовые отверстия, герметизируя рот смещением нижней губы вверх при помощи большого пальца руки, поддерживающей нижнюю челюсть. При выдохе нос освобождается.

Клиническая смерть – это обратимый этап умирания, наступающий в момент прекращения сердечной и дыхательной деятельности. Характеризуется отсутствием сознания, пульса на центральных артериях и экскурсий грудной клетки, расширением зрачков. Диагностируется по данным, полученным в ходе осмотра, пальпации сонной артерии, выслушивания сердечных тонов и легочных шумов. Объективным признаком остановки сердца является мелковолновая фибрилляция предсердий или изолиния на ЭКГ. Специфическое лечение – мероприятия первичной сердечно-легочной реанимации, перевод больного на ИВЛ, госпитализация в ОРИТ.

МКБ-10

Общие сведения

Клиническая смерть (КС) – начальный этап гибели организма, продолжающийся на протяжении 5-6 минут. В этот период обменные процессы в тканях резко замедляются, однако не прекращаются полностью за счет анаэробного гликолиза. Затем в коре головного мозга и внутренних органах наступают необратимые изменения, делающие оживление пострадавшего невозможным. Длительность состояния зависит от ряда факторов. При низкой температуре окружающего воздуха она увеличивается, при высокой – уменьшается. Имеет значение и то, как умирал пациент. Внезапная смерть на фоне относительной стабильности удлиняет обратимый период, медленное истощение организма при неизлечимых заболеваниях – сокращает.

Причины

К числу факторов, вызывающих КС, можно отнести все заболевания и травмы, приводящие к гибели больного. В этот список не входят несчастные случаи, при которых тело пострадавшего получает значительные повреждения, несовместимые с жизнью (размозжение головы, сгорание в огне, декапитация и пр.). Общепринятым является деление причин на две большие группы – связанные и не связанные с непосредственным поражением сердечной мышцы:

- Кардиальные. Первичные нарушения сократительной способности миокарда, вызванные острой коронарной патологией или воздействием кардиотоксических веществ. Провоцируют механическое повреждение кардиальных мышечных слоев, тампонаду, нарушения в работе проводящей системы и синусно-предсердного узла. Остановка кровообращения может возникать на фоне острого инфаркта миокарда, электролитного дисбаланса, аритмий, эндокардитов, разрыва аневризмы аорты, ишемической болезни.

- Некардиальные. В эту группу входят состояния, сопровождающиеся развитием выраженной гипоксии: утопление, удушение, обструкция дыхательных путей и острая дыхательная недостаточность, шоки любого происхождения, эмболии, рефлекторные реакции, поражения электрическим током, отравления кардиотоксическими ядами и эндотоксинами. Фибрилляция с последующей остановкой сердца может иметь место при неправильном введении сердечных гликозидов, препаратов калия, антиаритмиков, барбитуратов. Высокий риск отмечается у пациентов с отравлением фосфоорганическими соединениями.

Патогенез

После остановки дыхания и кровообращения в организме начинают быстро развиваться деструктивные процессы. Все ткани испытывают кислородное голодание, что приводит к их разрушению. Наиболее чувствительны к гипоксии клетки коры больших полушарий, погибающие через несколько десятков секунд с момента прекращения кровотока. В случае декортикации и смерти мозга даже успешные реанимационные мероприятия не приводят к полному восстановлению. Тело продолжает жить, однако мозговая активность отсутствует.

При остановке кровотока активизируется свертывающая система крови, в сосудах образуются микротромбы. В кровь выделяются токсичные продукты распада тканей, развивается метаболический ацидоз. pH внутренней среды снижается до 7 и ниже. Длительное отсутствие кровообращения становятся причиной необратимых изменений и биологической смерти. Успешная реанимация оканчивается восстановлением кардиальной деятельности, метаболической бурей, возникновением постреанимационной болезни. Последняя формируется из-за перенесенной ишемии, тромбоза капиллярной сети внутренних органов, значительных гомеостатических сдвигов.

Симптомы клинической смерти

Характеризуется тремя основными признаками: отсутствием эффективных сердечных сокращений, дыхания и сознания. Несомненным симптомом являются все три признака, присутствующие у больного одновременно. КС на фоне сохраненного сознания или сердцебиения не диагностируется. Самостоятельное остаточное дыхание (гаспинг) может сохраняться на протяжении 30 секунд после остановки кровотока. В первые минуты возможны отдельные неэффективные сокращения миокарда, которые приводят к появлению слабых пульсовых толчков. Их частота обычно не превышает 2-5 раз в минуту.

К числу вторичных признаков относят отсутствие мышечного тонуса, рефлексов, движений, неестественное положение тела пострадавшего. Кожа бледная, землистого оттенка. Артериальное давление не определяется. Через 90 секунд возникает расширение зрачков до диаметра более 5 мм без реакции на свет. Черты лица заострены (маска Гиппократа). Подобная клиническая картина не имеет особого диагностического значения при наличии главных признаков, поэтому осмотр проводится в процессе реанимационных мероприятий, а не перед их началом.

Осложнения

Основное осложнение – переход клинической смерти в биологическую. Это окончательно происходит через 10-12 минут с момента остановки сердца. Если удалось восстановить кровообращение и дыхание, но клиническая смерть до начала лечения продолжалась более 5-7 минут, возможна гибель мозга или частичное нарушение его функций. Последнее проявляется в форме неврологических расстройств, постгипоксической энцефалопатии. В раннем периоде у больного развивается постреанимационная болезнь, которая может приводить к полиорганной недостаточности, эндотоксикозу и вторичной асистолии. Риск развития осложнений возрастает пропорционально времени, проведенному в условиях остановки кровообращения.

Диагностика

Клиническая смерть легко определяется по внешним симптомам. Если патология развивается в условиях лечебного учреждения, применяют дополнительные аппаратные и лабораторные способы. Это необходимо для определения эффективности проводимых реанимационных мероприятий, для оценки тяжести гипоксии и нарушений кислотно-щелочного равновесия. Все диагностические манипуляции проводятся параллельно с работой по восстановлению сердечного ритма. Для подтверждения диагноза и контроля эффективности предпринятых мер используют следующие виды исследований:

- Физикальные. Являются основным методом. При осмотре обнаруживают характерные признаки КС. При аускультации коронарные тоны не выслушиваются, дыхательные шумы в легких отсутствуют. Наличие пульса вне ОРИТ определяют путем надавливания на область проекции сонной артерии. Прощупывание толчков на периферических сосудах не имеет диагностической ценности, поскольку при агональных и шоковых состояниях они могут исчезать задолго до прекращения сердечной деятельности. Наличие или отсутствие дыхания оценивается визуально, по движениям грудной клетки. Тест с помощью зеркала или подвешенной нити проводить нецелесообразно, так как это требует дополнительного времени. АД не определяется. Тонометрия вне ОРИТ проводится только при наличии двух и более реаниматоров.

- Инструментальные. Основной способ инструментальной диагностики – электрокардиография. Нужно учитывать, что изолиния, соответствующая полной остановке сердца, регистрируется не всегда. Во многих случаях отдельные волокна продолжают беспорядочно сокращаться, не обеспечивая кровотока. На ЭКГ подобные явления выражаются в мелкой волнистости (амплитуда менее 0.25 мВ). Четкие желудочковые комплексы на пленке отсутствуют.

- Лабораторные. Назначаются только при успешных реанимационных мероприятиях . Основными считаются исследования КЩС, электролитного баланса, биохимических показателей. В крови обнаруживается метаболический ацидоз, повышенное содержание натрия, калия, белков и продуктов распада тканей. Концентрация тромбоцитов и факторов свертывания снижена, присутствуют явления гипокоагуляции.

Неотложная помощь

Восстановление жизненно важных функций больного проводится с помощью базовых и специализированных реанимационных мероприятий. Они должны быть начаты как можно раньше, в идеале не позднее 15 секунд, прошедших с остановки кровообращения. Это позволяет предотвратить декортикацию и неврологическую патологию, снизить тяжесть постреанимационной болезни. Безуспешными считаются меры, не приведшие к восстановлению ритма на протяжении 40 минут от последней электрической активности. Реанимация не показана пациентам, умершим вследствие документально подтвержденной, длительно протекающей неизлечимой болезни (онкология). В список мер, направленных на возобновление сердечных сокращений и дыхания, входит:

- Базовыйкомплекс. Обычно реализуется вне ЛПУ. Пострадавшего укладывают на твердую ровную поверхность, запрокидывают голову, под плечи кладут валик, сделанный из подручного материала (сумка, куртка). Нижнюю челюсть выдвигают вперед, обернутыми тканью пальцами очищают дыхательные пути от слизи, рвотных масс, удаляют имеющиеся инородные тела, вставные челюсти. Проводят непрямой массаж сердца в сочетании с искусственным дыханием рот в рот. Соотношение компрессий и вдохов должно составлять 15:2 соответственно независимо от количества реаниматоров. Скорость массажа – 100-120 толчков/минуту. После восстановления пульса пациента укладывают на бок, контролируют его состояние до приезда медиков. Клиническая смерть может повториться.

- Специализированный комплекс. Осуществляется в условиях ОРИТ или машины СМП. Для обеспечения экскурсии легких больного интубируют и подключают к аппарату ИВЛоо. Альтернативный вариант – использование мешка Амбу. Может применяться ларингиальная или лицевая маска для неинвазивной вентиляции. Если причиной стала неустраняемая непроходимость дыхательных путей, показана коникотомия или трахеостомия с установкой полой трубки. Непрямой массаж выполняют вручную или кардиопампом. Последний облегчает работу специалистов и делает мероприятие более эффективным. При наличии фибрилляции восстановление ритма производят с помощью дефибриллятора (электроимпульсная терапия). Используются разряды мощностью 150, 200, 360 Дж. на биполярных устройствах.

- Медикаментозное пособие. Во время реанимационных мероприятий пациенту проводят внутривенное введение адреналина, мезатона, атропина, хлористого кальция. Для поддержания АД после восстановления ритма через шприц-насос подают прессорные амины. Для коррекции метаболического ацидоза применяется натрия гидрокарбонат в виде инфузии. Увеличение ОЦК достигается за счет коллоидных растворов – реополиглюкина и др. Коррекция электролитного баланса реализуется с учетом информации, полученной в ходе лабораторного исследования. Могут быть назначены солевые растворы: ацесоль, трисоль, дисоль, физиологический раствор натрия хлорида. Сразу после восстановления работы сердца показаны антиаритмические препараты, антиоксиданты, антигипоксанты, средства, улучшающие микроциркуляцию.

Эффективными считаются мероприятия, в ходе которых у больного восстановился синусовый ритм, систолическое артериальное давление установилось на уровне 70 мм рт. ст. или выше, ЧСС держится в пределах 60-110 ударов. Клиническая картина свидетельствует о возобновлении кровоснабжения тканей. Происходит сужение зрачков, восстановление их реакции на световой раздражитель. Цвет кожи возвращается к норме. Появление самостоятельного дыхания или немедленный возврат сознания сразу после реанимации происходит редко.

Прогноз и профилактика

Клиническая смерть имеет неблагоприятный прогноз. Даже при коротком периоде отсутствующего кровообращения высок риск поражения центральной нервной системы. Тяжесть последствий увеличивается пропорционально времени, прошедшему с момента развития патологии до начала работы реаниматоров. Если этот период составил более 5 минут, возможность декортикации и постгипоксической энцефалопатии многократно увеличивается. При асистолии более 10-15 минут резко снижаются шансы на возобновление работы миокарда. Кора головного мозга гарантированно оказывается поврежденной.

К числу специфических профилактических мероприятий относится госпитализация и постоянное наблюдение за больными с высоким риском сердечной смерти. Одновременно с этим проводится терапия, направленная на восстановление нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Специалисты, работающие в ЛПУ, должны тщательно соблюдать дозировки и правила введения кардиотоксических препаратов. Неспецифической мерой профилактики является соблюдение техники безопасности во всех сферах жизни, позволяющее снизить риск утопления, травматизации, асфиксии, возникающей в результате несчастного случая.

1. Сердечно-легочная реанимация/ Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица С.А., Смелая Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. - 2017.

Читайте также: