Функциональная диагностика темы рефератов

Обновлено: 25.06.2024

Современная функциональная диагностика в клинической практике

- Тенденции развития функциональной диагностики в Российской

- Обзор ведущих методов функциональной диагностики…………………..13

- Возможности современной функциональной диагностики

Функциональная диагностика – это раздел диагностики, содержанием которого являются объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени нарушений функции различных органов и физиологических систем организма на основе измерения физических, химических или иных объективных показателей их деятельности с помощью инструментальных или лабораторных методов исследования. Развитие функциональной диагностики стало прямым следствием и практическим выражением физиологического направления, утвердившегося в медицине благодаря достижениям физиологии и трудам крупных клиницистов на рубеже XIX-XX веков.

Известно, что нарушение функции органа не всегда пропорционально объему обнаруживаемых в нем структурных изменений. Например, тяжелые нарушения дыхания при бронхиальной астме или гемодинамики при гипертонической болезни возможны при относительно небольших морфологических изменениях. В то время как при значительных структурных поражениях органа, например, при замещении опухолью около 2/3 поджелудочной железы, клинические признаки его функциональной недостаточности в обычном режиме нагрузки могут отсутствовать.

Между тем, ограничения жизнедеятельности при различных заболеваниях непосредственно связаны с расстройствами именно функции каких-либо органов или физиологических систем и пропорциональны степени этих расстройств. Поэтому наряду с морфологическим, этиологическим и патогенетическим диагнозом заболевания выявление и оценка степени нарушений конкретной функции составляет важнейшую часть диагностики и находит отражение в формулируемом клиническом диагнозе болезни. У здоровых лиц исследование функциональных резервов организма, прежде всего, систем дыхания и кровообращения, проводят с целью прогноза и контроля индивидуальной адаптации человека к экстремальным условиям среды обитания (например, в полярных экспедициях), спортивным нагрузкам, при профессиональном отборе и медицинском наблюдении за подводниками, водолазами, летчиками, космонавтами и др., а у детей и подростков – с целью контроля соответствия развития физиологических систем возрасту.

Цель исследования заключается в изучении современной функциональной диагностики в клинической практике, определении ее новых возможностей и ограничений.

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Современная медицинская диагностика используется на всех этапах лечебно-диагностического процесса от постановки диагноза и на протяжении всего этапа лечения, а затем в качестве динамического наблюдения. Ее возможности гораздо обширнее возможностей всех современных способов лечения. Если совсем недавно лечащий врач у постели больного мог самостоятельно поставить предварительный диагноз и назначить лечение, то теперь это делает вместе с ним целый коллектив специалистов диагностического профиля.

Появление в России аппарата для измерения АД в начале ХХ века (1905 г.) разработанного русским военным врачом Н.С. Коротковым, стало новым толчком для развития диагностики.

Одновременно широкое распространение получили и новые научные данные о взаимосвязи нервной и сердечно-сосудистой систем (К.М.Быков, В.Я. Данилевский, Л.А. Орбели, В.Н. Черниговский, Н.Н. Аничков и др.).

В терапевтических клиниках появление подобных диагностических отделений означало возможность контроля состояния пациента на протяжении всего периода лечения, и после выписки из стационара.

Одновременно появлялись и другие методы исследования сердца и сосудов. Все они внедрялись в практику кабинетов функциональной диагностики.

Вторая половина ХХ века ознаменовалась еще одним важным событием – появлением ультразвуковых аппаратов.

Позже ультразвуковой метод заменил некоторые из них. Развитие ультразвуковых методов и повсеместное внедрение компьютерных технологий изменило возможности и мировоззрение врача функциональной диагностики.

Сегодня исследование функции сердечно-сосудистой системы проводится с обязательным использованием комплекса функциональных методов, включая и ультразвуковые.

Сегодня в отделениях функциональной диагностики используются аппараты, как отечественного, так и импортного производства. В период модернизации отечественного здравоохранения и обновления медицинского оборудования, уместно вспомнить еще один факт нашей истории. В СССР в 1967 г. производство отечественной медицинской аппаратуры и инструментария было выделено в отдельную отрасль промышленности. Оснащение больниц, клиник, поликлиник, научно-исследовательских учреждений сложной медицинской техникой требовало подключения к этому делу многих министерств и ведомств.

Это было зафиксировано в ряде постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1977-1980 гг. По инициативе министра здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского был осуществлен большой фронт работ по созданию отечественной медицинской техники, инструментария, многие виды которого и теперь не уступают лучшим зарубежным образцам. Важное значение для здравоохранения, в целом, приобрел факт создания в СССР специальной правительственной комиссии, обязавшей промышленные министерства разрабатывать для нужд Минздрава необходимые аппараты и приборы. За министерствами, в соответствии с постановлением, закреплялись направления разработок, что обеспечивало их специализацию и координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Без возможности научного осмысления и анализа, без оформления концепций диагностических исследований в виде кандидатских и докторских диссертаций, невозможно говорить о будущем любого направления в медицине. Тем не менее, есть один убедительный факт, свидетельствующий о том, что эта проблема будет решена. Этот факт – образование в 1996 году Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики (РАСФД). К этому моменту в недрах научного и врачебного сообщества специалистов ФД родилась идея объединения в общественную организацию с целью решения актуальных теоретических, научных и практических проблем, определения приоритетных направлений развития ФД, защиты прав и профессиональных интересов членов Ассоциации.

Таким образом, история развития нашей специальности дважды связана с Московским НИИ клинической медицины им. Ф.М. Владимирского, где впервые в 1932 году был организован НИИ функциональной диагностики и экспериментальной терапии (под руководством профессора Д.Д. Плетнева).

В первый состав Совета РАСФД вошли: Берестень Н.Ф., Дьяченко Т.Ю., Иванов Г.Г., Кечкер М.И., Макарьева Н.М., Рогоза А.Н., Рябыкина Г.В., Сахно Ю.Ф., Федорова С.И. В состав ревизионной комиссии вошли: Пронина В.П., Массарыгин В.В., Ласкаржевская М.А.

Это решение приведет и к воссозданию на качественно новом уровне организованного некогда профессором Д.Д. Плетневым – Научно-исследовательского Института функциональной диагностики и экспериментальной медицины.

Этот шаг важен и для всех кафедр функциональной диагностики медицинских ВУЗов, не имеющих четких ориентиров подготовки высококвалифицированных специалистов ФД для практической медицины.

В документе о научных направлениях функциональной диагностики сказано, что «будет создано новое поколение методов функциональной диагностики на основе полифункционального мониторирования пациентов в условиях реальной жизни; новые нагрузочные тесты для выявления ишемической болезни сердца с использованием новых технологий получения и анализа электрического поля сердца (микроальтернация PQRST и др. существующие или новые); комплексные диагностические системы с использованием методов исследования электрического поля сердца в сочетании с различными визуализирующими методами и построением соответствующих электромеханических моделей миокарда.

2. ОБЗОР ВЕДУЩИХ МЕТОДОВ

Функциональная диагностика в настоящее время служит хорошим подспорьем для врача-клинициста в постановке диагноза. Аппаратура и сами методы совершенствуются с каждым годом, расширяется поле для диагностики. Клиницист может изучить работу органа и получить больше информации, чем доступно органам чувств: глазам при осмотре пациента, уху при проведении аускультации и т.д.

Исследование может проводиться у здоровых лиц или для диагностики определённых заболеваний. У здоровых лиц функциональные тесты проводятся с целью оценки функции органов или систем перед сложными экспедициями, командировками, работой, требующей больших физических и психических усилий. Для диагностики заболеваний на определенное исследование направляет специалист.

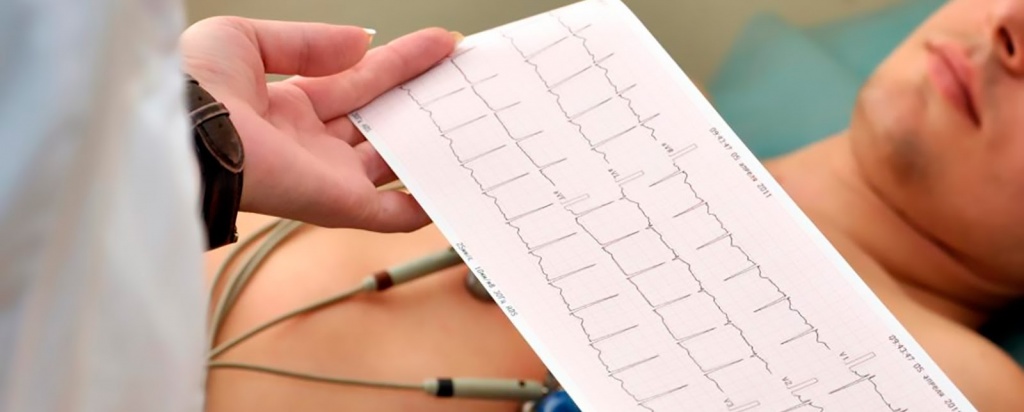

Метод регистрации электрических потенциалов сердца. Опыты по регистрации электрических импульсов сердца впервые провёл Эйнтховен. В 1924 году ему была присуждена Нобелевская премия по медицине и физиологии за создание первого ЭКГ аппарата.

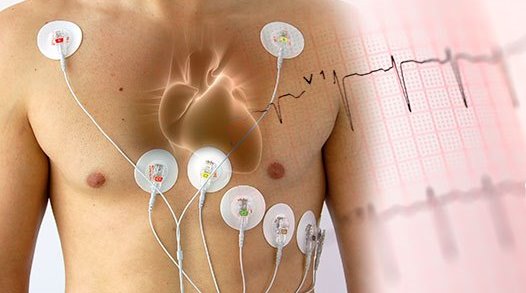

Обычно ЭКГ регистрируется в 12 отведениях: 3 стандартных отведения, 3 усиленных и 6 грудных. Дополнительные отведения используются для диагностики инфаркта миокарда заднебазальных отделов левого желудочка (однополюсные или двухполюсные по Небу). Запись производится в спокойном состоянии пациента при нормальном дыхании. Вначале регистрируются на плёнке стандартные отведения, затем усиленные и грудные.

Инвазивный метод измерения АД используется в кардиохирургии.

Для диагностики важен средний результат систолического, диастолического и пульсового АД, вариабельность давления и частота повышения сверх цифр 140 и 80 мм.рт.ст. или понижения до 90 и 60 мм.рт.ст и меньше.

Электроэнцефалография – метод исследования биопотенциалов головного мозга. ЭЭГ регистрируют с помощью накладываемых на голову электродов. Есть два способа регистрации ЭЭГ – монополярный и биполярный. Биполярный способ позволяет обнаруживать патологические образования в головном мозге (например, опухоли), регистрируя потенциал, возникающий между двумя активными электродами. Монополярный способ регистрации ЭЭГ позволяет исследовать колебания и их амплитуду, оценить мозговую активность, диагностировать дистрофические и дегенеративные заболевания мозга.

Метод позволяет исследовать функцию возбудимых тканей, к которым относятся нервная и мышечная ткань. Оценивается состояние всего пути, который проходит нервный импульс: начиная от корешков спинного мозга и заканчивая нейромышечным синапсом. Данная методика позволяет отличить поражение мышцы, нейрона или проводящего пути. Она может оказаться полезной при диагностике демиелинизирующих заболеваний.

Спирография – метод исследования функции внешнего дыхания. Измеряется дыхательный объем, скорость форсированного выдоха, остаточный объём воздуха после максимального выдоха и другие показатели. В дополнение можно провести тест с бронходилататорами и оценить, как изменятся показатели спирограммы.

Тест ценный в плане диагностики бронхиальной астмы, хронических обструктивных заболеваний легких.

3. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

В настоящее время в больницы устанавливаются новые компьютерные электрокардиографы отделении функциональной диагностики. Современное оборудование предназначено для проведения ЭКГ-исследования. В отличие от классического электрокардиографа, который выдает результат обследования в виде распечатки на термобумаге, компьютерный электрокардиограф передает электрокардиограмму пациента на компьютер по локальной сети в отделение функциональной диагностики и сохраняет ее в цифровом виде в базе данных. Для анализа ЭКГ в отделении подключены рабочие места врачей, которые в течение нескольких минут делают заключение.

Компьютерный электрокардиограф – это комплекс, состоящий из ЭКГ-модуля, компьютера с программным обеспечением для регистрации, анализа, хранения и передачи ЭКГ.

Раньше для расшифровки электрокардиограмму нужно было доставить врачу, на что уходило время. Теперь ЭКГ-исследования пациентов из отделений стационара и поликлиник будут поступать специалистам отделения функциональной диагностики в режиме реального времени.

До недавнего времени результат ЭКГ-обследования вклеивался в карту пациента. Для того чтобы найти нужные записи в карте и сравнить их между собой, требовалось время. Кроме того, распечатка на термобумаге со временем выцветала и становилась нечитаемой. С появлением компьютерных технологий результаты исследований находятся в электронном виде, что исключает хранение архива бумажных пленок. Новые электрокардиограммы могут распечатываться на обычной офисной бумаге.

Также в ряде преимуществ современной аппаратуры, которая работает сегодня в больнице в тестовом режиме – визуализация ЭКГ. Когда врач пишет заключение не по распечатке путем визуального анализа, а имеет возможность увеличить на экране монитора изображение электрокардиограммы и вывести несколько ЭКГ для сравнения.

Врач функциональной диагностики оказывает квалифицированную специализированную помощь в своей области знаний. Он проводит исследование функции той или иной системы организма человека с помощью специальной аппаратуры для определения состояния органов и тканей, определения патологических состояний на ранних этапах развития, их характеристики.

Врач обследует пациентов перед операцией, во время проведения определённых этапов диспансеризации, беременных во время проведения плановых осмотров и т.д. В крупных больницах есть отделения функциональной диагностики. В небольших – кабинет функциональной диагностики.

Исследование функциональной способности того или иного органа имеет важное значение при обследовании как взрослого пациента, так и ребенка. Функциональные методы позволяют ответить на ряд вопросов. Во-первых, по результатам исследования судят о том, как болезнь отражается на функции органа или системы. Во-вторых, опираясь на определенные параметры, мы можем судить о компенсаторных возможностях организма. В-третьих, проводя тестирование с лекарствами или какими-то другими воздействиями (физиопроцедуры, физические нагрузки и т.д.), помогаем подобрать пациенту адекватное лечение и режим. И, наконец, проводя динамическое наблюдение за пациентом с повторным функциональным обследованием, врач может судить об эффективности лечения, проводить своевременную коррекцию лечебно-реабилитационных мероприятий и нередко прогнозировать течение болезни.

Основными методами функциональной диагностики в амбулаторной практике являются стандартные исследования функций сердечно-сосудистой системы, одинаково необходимые как для первичной диагностики, так и для дальнейшего отслеживания состояния сердца и сосудов. К этим методам относятся:

Электрокардиография (ЭКГ)

Первичным, самым распространенным и часто назначаемым методом исследования функции сердца является электрокардиография (ЭКГ).

ЭКГ – это запись электрической активности сердца в покое, в данный момент времени, на бумагу или электронный носитель.

ЭКГ является основным методом диагностики патологии сердца в амбулаторно-поликлинической практике и позволяет диагностировать:

- нарушения ритма сердца и внутрисердечной проводимости;

- наличие гипертрофии сердечной мышцы и перегрузки различных отделов сердца, например, при пороках сердца, гипертонической болезни, сердечной недостаточности;

- изменения миокарда при кардиомиопатиях, миокардите, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда.

Следует отметить, что электрокардиография даже в норме отличается вариабельностью, что зависит от возраста, пола, анатомических и конституциональных особенностей человека и других факторов. И именно правильная интерпретация графического отображения деятельности сердца, проводимая врачом функциональной диагностики, анализ зубцов, интервалов ЭКГ, позволяет проводить правильную клиническую оценку и дифференциальную диагностику.

ЭКГ часто используется и при неотложных клинических ситуациях, требующих экстренного лечения:

ЭКГ включена практически во все терапевтические программы диспансерного наблюдения, предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры.

С ЭКГ начинается обследование всех пациентов, предъявляющих жалобы на повышение артериального давления, имеющих указание в истории жизни (анамнезе) на наличие хронического или перенесенного острого заболевания сердца.

ЭХО-кардиографию (ЭХО-КГ)

При выявлении у пациента в ходе осмотра повышенных цифр артериального давления, расширения границ сердца, шумов при выслушивании сердца, выявлении на ЭКГ патологических изменений, а также, если на рентгенограмме органов грудной клетки видны изменения размера и формы сердца, нетипичное его расположение, или же определяются видоизмененные аорта и легочная артерия, врач назначает ультразвуковое исследование сердца: трансторакальную ЭХО-кардиографию.

ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) это ультразвуковой метод исследования строения и функции сердца. Метод основан на улавливании датчиком отраженных от структур сердца ультразвуковых сигналов и преобразовании их в изображение на экране монитора. При выполнении ЭХО-КГ врач оценивает:

- размеры сердца и его камер, а также давление в них,

- состояние предсердий и желудочков (камер сердца) и клапанов сердца,

- толщину стенок сердца, их структуру и целостность,

- сократительную функцию миокарда (работу сердечной мышцы),

- особенности движения крови внутри сердца через клапаны

- состояние внешней оболочки сердца – перикарда

- состояние легочной артерии и аорты, давление в них.

ЭХО-КГ является основным методом диагностики острых и хронических заболеваний сердца: пороков, воспалительных заболеваний клапанного аппарата сердца и его оболочек (эндокардит, перикардит). При данном исследовании также проводится оценка и уточняется степень гипертрофии миокарда, наличие дисфункции работы сердечной мышцы при ее поражении (инфаркт, миокардит), наличие тромбов в полостях сердца. Врач-кардиолог или терапевт, соотнося данные, полученные при ЭХО-КГ с клинической картиной, решают вопрос о тактике дальнейшего ведения пациента.

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

В зависимости от характера течения патологического процесса, клиническая картина в текущий момент времени может не давать четких критериев для установки клинического диагноза. В этом случае врач назначает диагностические исследования, проводимые в более широком временном диапазоне, в режиме повседневной деятельности пациента, позволяющие не только провести мониторинг деятельности сердечно сосудистой системы, но и выявить те триггерные факторы, которые приводят к патологическим сдвигам. К данной группе исследований, применяемых в амбулаторной практике, относятся суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ по Холтеру) и суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Система суточного мониторирования ЭКГ состоит из регистратора ЭКГ (который пациент обычно носит на поясе в предлагающемся футляре) и системы электродов (проводов), присоединяющихся к телу пациента. По окончании исследования врач переносит ЭКГ данные в компьютерную программу, и после выполнения цифрового анализа, интерпретирует результаты и составляет врачебное заключение.

Показаниями для проведения суточного мониторирования ЭКГ являются:

- подозрение на нарушение сердечного ритма и проводимости;

- подозрение на ишемическую болезнь сердца;

- оценка правильности работы искусственного водителя ритма (кардиостимулятора);

- обмороки, приступы головокружения и внезапной слабости в анамнезе.

Для проведения исследования важна правильная подготовка кожи к постановке электродов: волосы в местах присоединения проводов сбриваются, кожа обезжиривается. Пациенту желательно надеть свободную удобную одежду на время обследования. Водные процедуры (принятие ванны, душа) на время СМЭКГ исключаются.

Во время исследования пациент ведет обычный образ жизни (работает, занимается спортом, гуляет), записывая все возникающие в процессе мониторинга жалобы в специальный дневник. Кроме того, в дневнике указывается возможный прием лекарств, смена видов физической активности.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

Помимо суточного мониторирования ЭКГ в амбулаторной практике часто используется суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

- степень повышения артериального давления в течение суток;

- преимущественное время повышения артериального давления в течение суток;

- скорость утреннего повышения артериального давления;

- зависимость гипертонии от физической активности пациента.

Все эти факторы влияют на прогноз риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациента с гипертонией (инфаркт миокарда, инсульт и др.).

Пациентам, с уже установленным диагнозом и принимающим лекарственные препараты, суточное мониторирование АД назначается для оценки эффективности проводимой терапии.

Исследование проводится в течение 24 часов. Пациенту на руку одевают манжету, сравнимую с манжетой стандартного тонометра, к которой присоединяется регистратор (принцип тот же, что и при мониторировании ЭКГ). Один раз в 15 минут в дневное время и один раз в 30 минут в ночные часы аппарат надувает манжету, проводит измерение артериального давления пациенту и записывает данные на электронный носитель внутри прибора. Пациент так же, как и при мониторировании ЭКГ, ведет дневник жалоб, приема медикаментов и физической активности. По истечении 24 часов врач переносит данные исследования в компьютер, интерпретирует результаты и выдает заключение.

Часто суточное мониторирование ЭКГ и АД проводят одновременно. Существуют современные приборы бифункционального мониторирования ЭКГ и АД, позволяющие вести одновременную запись АД и ЭКГ на один аппарат. В практическом смысле это оправдано тем, что чаще всего у пациентов нарушения деятельности сердца совпадают по времени с патологией артериального давления (например, ишемические приступы на фоне повышения АД).

Исследование СМАД не требует специфической подготовки. Для удобства пациенту рекомендуется приходить на исследование в свободной одежде. Во время мониторирования пациент ведет привычный для себя образ жизни.

В заключении следует отметить, что приведенные методы функциональных исследований являются рутинными, используемыми в амбулаторной практике для первичной диагностики патологии сердечно сосудистой системы. Дальнейшее ведение пациента определяется индивидуально, в соответствии с характером выявленных нарушений.

Информацию для Вас подготовила:

Конюхова Мария Юрьевна, терапевт, врач функциональной диагностики. Ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Далеко не каждый пациент знает, что такое функциональная диагностика в медицине, поэтому сегодня мы хотим обсудить именно эту тему. Нередко заболевания внутренних органов протекают бессимптомно и обнаруживаются на довольно поздних стадиях, когда заметны уже морфологические (необратимые) изменения. Вовремя диагностировать патологию до появления клинических симптомов помогает ФД, и ниже мы расскажем, чем занимается врач функциональной диагностики. Этот раздел диагностики использует различные виды лабораторных и инструментальных методов для оценки состояния систем организма и для контроля динамики терапии. Благодаря функциональной диагностике можно своевременно заметить функциональные, т.е. обратимые, изменения.

Функциональная диагностика: что включает?

В узком смысле под функциональной диагностикой понимается вид диагностики, который задействует аппаратные методы исследования.

Позволяет обнаружить заболевания:

- сердечно-сосудистой,

- нервной,

- эндокринной,

- костно-мышечной,

- дыхательной,

- репродуктивной,

- мочевыделительной,

- пищеварительной систем.

Особого внимания требуют пациенты из группы риска, особенно с наследственной предрасположенностью к какой-либо болезни. Факторы риска определяются с учетом вида заболевания: для органов дыхания отягощающим стрессором будет курение, для сердечно-сосудистой системы — повышенное давление и высокий уровень плохого холестерина в крови и т.д.

Что делает врач функциональной диагностики?

Основная цель врача ФД — ранняя диагностика, обнаружение отклонений в работе органов, определение степени заболевания. Специалист занимается не только обследованием пациента с помощью аппаратов, но и расшифровкой полученных данных. Задача врача функциональной диагностики — найти причину патологии и выдать заключение (расшифровку показаний аппаратов), а лечит врач необходимой специализации: кардиолог, невролог, хирург, терапевт и т.д.

Попасть на прием к специалисту функциональной диагностики можно по направлению от терапевта или врача узкой специализации или.

Правильная подготовка к ФД позволяет избежать искажений результатов. Поэтому врачу важно наладить контакт с пациентом. Специалист выясняет, имеются ли противопоказания к какой-либо процедуре, разъясняет, как проводится исследование: сколько занимает времени, какая требуется подготовка, какие ощущения могут возникнуть у исследуемого. Чаще всего потребуется воздержаться от алкоголя, энергетиков, кофе, курения, приема медикаментов за несколько дней до обследования.

Функциональная диагностика: что входит обследование, какие методы применяются

К основным методам относятся:

Простой и в то же время информативный метод. Позволяет обнаружить большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инфаркт, ИБС, аневризму и др. ЭКГ обязательна перед проведением велоэргометрии.

Стресс – ЭХО-КГ.

C медикаментозными пробами. Далеко не все пациенты способны переносить физнагрузки, поэтому они могут быть заменены препаратами. Такое обследование показано людям с высоким весом, пожилым, пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Тредмил-тест.

Для уточнения степени ССЗ проводят стресс-ЭКГ с физической нагрузкой на беговой дорожке. Методика позволяет определить, при каких условиях у пациента начинают проявляться тревожные симптомы.

Холтеровское мониторирование .

Cроком от 24 часов до 7 суток. Необходимо при подозрении на ишемию и стенокардию. Пациент носит портативный аппарат, который регистрирует ЭКГ как в состоянии покоя, так и при напряжении.

Mониторинг кровяного давления.

ЭХО-КГ.

Эхокардиография — это УЗИ сердца при подозрении на различные ССЗ. Иногда вместо стандартной ЭхоКГ назначают транспищеводную — датчик вводят через пищевод, поскольку он близко расположен к сердцу, т.е. прохождению ультразвуковых волн не будут мешать кости, жировая ткань, легкие. Этот метод ФД требует подготовки: пациент не должен есть за 8 часов до обследования и 2 часа спустя. Для комфорта пациенту делают анестезию.

Это далеко не все, что относится к функциональной диагностике. Данные методики применяются для исследования функциональных особенностей сердечно-сосудистых заболеваний. Для обследования других систем задействуются прочие методы, например, ЭЭГ и ЭхоЭГ (для исследования мозга), спирометрия или пульсоксиметрия (для диагностики органов дыхания).

Что делают в кабинете функциональной диагностики?

Основные методы ФД — безопасные и неинвазивные, т.е. безболезненные. Для точности диагностики пациенту необходимо всего лишь выполнять указания врача. При некоторых видах ФД, например, при мониторинге по Холтеру, потребуется вести дневник наблюдений.

Как выполняются обследования:

- ЭКГ и ЭхоКГ с препаратами: в положении лежа.

- Суточный или многосуточный мониторинг: на дому. Придется отказаться от принятия душа и сна на животе.

- ЭХО-КГ: лежа на боку.

- Стресс-ЭКГ: в движении, сначала пациент идет по дорожке, затем бежит.

Читайте также: