Патофизиология тимуса как органа с инкреторной функцией реферат

Обновлено: 28.06.2024

Выполнила: ст. 205 группы

Парамонова Анна Михайловна

Проверила: канд. вет. наук

Ольга Николаевна Шушакова

Глава 1. Железы внутренней секреции и их гормоны…………………………………………4

Глава 2. Механизм действия гормонов…………………………………………………………5

Глава 3. Внутрисекреторная функция тимуса………………………………………………….6

Глава 4. Внутрисекреторная функция эпифиза………………………………………………. 8

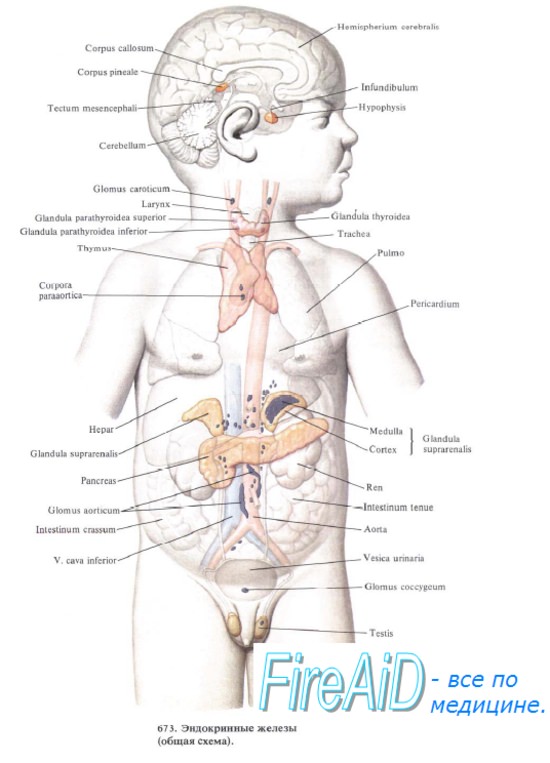

Деятельность желез внутренней секреции играет основную роль в регуляции длительно протекающих процессов. Таких как обмена веществ; роста; умственного, физического и полового развития; приспособления организма к меняющимся условиям внешней и внутренней среды; обеспечение постоянства важнейших физиологический показателей (гомеостаза), а также в реакциях организма на стресс. При нарушении деятельности желез внутренней секреции возникают заболевания. Поэтому изучение строения и функционирования эндокринных желез очень важно. В настоящей работе были рассмотрены железы внутренней секреции животных и человека, их важная роль в регуляции процессов жизнедеятельности, а также связи с нервной системой.

В первой главе были рассмотрены основные железы внутренней секреции, а также гормоны, которые они выделают. Отмечено, что позвоночные животные имеют более десяти желез внутренней секреции, которые секретируют около пятидесяти гормонов и формируют эндокринную систему человека. Вторая глава посвящена механизму действия гормонов, который бывает трёх типов: мембранный, мембранно-внутриклеточный и внутриклеточный. В третьей главе подробно рассмотрен тимус. Отмечено, что эта железа участвует в формировании деятельности иммунной системы организма. Четвертая глава посвящена эпифизу и его внутрисекреторной функции. Отмечена важная роль этой железы в регуляции биологических процессов животных и человека. Вырабатываемые эпифизом гормоны влияют на годовые ритмы плодовитости и половой активности большинства млекопитающих.

Глава 1. Железы внутренней секреции и их гормоны.

собственно железы внутренней секреции, не имеющие других функций. Продуктами деятельности этих желез являются гормоны;

железы смешанной секреции, выполняющие наряду с эндокринной и другие функции: поджелудочная, вилочковая и половые железы, плацента (временная железа);

железистые клетки, локализующиеся в различных органах и тканях и секретирующие гормоноподобные вещества. Совокупность этих клеток образует диффузную эндокринную систему.

Существует несколько вариантов классификации гормонов. По химической природе гормоны подразделяются на три группы: полипептидные и белковые, стероидные и производные аминокислоты тирозина.

эффекторные, действующие непосредственно на органы-мишени;

тропные, которые вырабатываются в гипофизе и стимулируют синтез и выделение эффекторных гормонов;

регулирующие синтез тропных гормонов (либерины и статины), которые выделяются нейросекреторными клетками гипоталамуса.

Стероидные гормоны и производные аминокислот не обладают видовой специфичностью и оказывают одинаковое действие на животных разных видов. Белковые и пептидные гормоны обладают видовой специфичностью.

Есть среди них такие, что поражают своими размерами, построенные еще при древних цивилизациях, правители которых прекрасно осознавали силу воздействия их на человеческую психику. И сохранившиеся до наших дней, эти памятники продолжают поражать людей своей монументальной красотой. Пирамиды древнего Египта, истуканы на острове Пасхи, пирамиды Майя никого не могут оставить равнодушным.

Существуют и другого вида исторические памятники - это различные предметы повседневной жизни, которые иногда могут рассказать о своей эпохе много интересных деталей. Вот, например, в историческом музее с. Бородино, посвященном Бородинскому сражению, выставлено много вещей той поры, в частности офицерское обмундирование и коляска – двуколка. Нельзя не поразиться их размерам. Сегодня такой сюртук подойдет, пожалуй, только школьнику-подростку, а в коляске немыслимо представить взрослого мужчину. И понимаешь, насколько изменился человек за эти столетия, как он, в буквальном смысле этого слова, вырос.

С помощью памятников осуществляется незримая связь с предшествующими поколениями. Соприкасаясь с ними, понимаешь, что историю делают обыкновенные люди, которые тогда, так же как и мы сегодня, жили, любили, страдали. Именно памятники помогают в воспитании гордости за то место, откуда человек родом, и, одновременно с этим, помогают объективно оценивать исторические события. Поэтому так важно сохранять то, что имеем сегодня мы для будущих поколений.

Нежелание узнавать свое прошлое ведет к череде бесконечных ошибок и обедняет сознание и чувства человека. Для того, чтобы лучше понять сегодняшних людей, их образ жизни, поступки, привычки, всегда обращаются к их истокам. И поэтому существует такое множество экскурсионных туров по историческим местам во всех странах. Они включают в себя все знаковые места истории развития и становления.

Благодаря обширной территории и различным этническим культурам, наша страна полна разнообразными историческими памятниками. При посещении большинства городов, обратите внимание на то, что именно исторические памятники играют роль своеобразного центра, вокруг которого формируется общественное пространство.

Во многом отношение к историческим памятникам указывает на уровень развития людей. Чем образованнее общество, тем в нем более уважительное отношение к истории и к памятникам

Глава 2. Механизм действия гормонов.

Гормоны, секретируемые железами внутренней секреции, связываются с транспортными белками плазмы или в некоторых случаях адсорбируются на клетках крови и доставляются к органам и тканям, влияя на их функцию и обмен веществ. Некоторые органы и ткани обладают очень высокой чувствительностью к гормонам, поэтому их называют органами-мишенями или тканями–мишенями. Гормоны влияют буквально на все стороны обмена веществ, функции и структуры в организме.

Согласно современным представлениям, действие гормонов основано на стимуляции или угнетении каталитической функции определенных ферментов. Этот эффект достигается посредством активации или ингибирования уже имеющихся ферментов в клетках за счет ускорения их синтеза путём активации генов. Гормоны могут увеличивать или уменьшать проницаемость клеточных и субклеточных мембран для ферментов и других биологически активных веществ, благодаря чему облегчается или тормозится действие фермента.

Мембранный механизм . Гормон связывается с клеточной мембраной и в месте связывания изменяет её проницаемость для глюкозы, аминокислот и некоторых ионов. В этом случае гормон выступает как эффектор транспортных средств мембраны. Такое действие оказывает инсулин, изменяя транспорт глюкозы. Но этот тип транспорта гормонов редко встречается в изолированном виде. Инсулин, например, обладает как мембранным, так и мембранно-внутриклеточным механизмом действия.

Мембранно-внутриклеточный механизм . По мембранно-внутриклеточному типу действуют гормоны, которые не проникают в клетку и поэтому влияют на обмен веществ через внутриклеточного химического посредника. К ним относят белково-пептидные гормоны (гормоны гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной и паращитовидной желез, тиреокальцитонин щитовидной железы); производные аминокислот (гормоны мозгового слоя надпочечников – адреналин и норадреналин, щитовидной железы – тироксин, трийодтиронин).

Аденилатциклаза встроена в мембрану клетки и состоит из 3-х взаимосвязанных частей: рецепторной (R), представленной набором мембранных рецепторов, находящихся снаружи мембраны, сопрягающей (N), представленной особым N–белком, расположенным в липидном слое мембраны, и каталитической (C), являющейся ферментным белком, то есть собственно аденилатциклазой, которая превращает АТФ (аденозинтрифосфат) в ц-АМФ.

Аденилатциклаза работает по следующей схеме. Как только гормон связывается с рецептором (R) и образуется комплекс гормон - рецептор, происходит образование комплекса N– белок – ГТФ (гуанозинтрифосфат), который активирует каталитическую (С) часть аденилатцеклазы. Активация аденилатциклазы приводит к образованию ц-АМФ внутри клетки на внутренней поверхности мембраны из АТФ.

В цитоплазме клетки находятся неактивные протеинкиназы. Циклические нуклеотиды- ц-АМФ и ц-ГМФ- активируют протеинкиназы. Существуют ц-АМФ - зависимые и ц-ГМФ – зависимые протеинкиназы, которые активируются своим циклическим нуклеотидом. В зависимости от мембранного рецептора, связывающего определенный гормон, включается или аденилатцеклаза, или гуанилатцеклазаи соответственно происходит образование или ц-АМФ, или ц-ГМФ.

Через ц-АМФ действует большинство гормонов, а через ц-ГМФ - только окситоцин, тиреокальцитонин, инсулин и адреналин.

При помощи активированных протеинкиназ осуществляется два вида регуляции активности ферментов: активация уже имеющихся ферментов путем ковалентной модификации, то есть фосфолированием; изменение количества ферментного белка за счет изменения скорости его биосинтеза.

Внутриклеточный (цитозольный) механизм действия . Он характерен для стероидных гармонов (кортикостероидов, половых гормонов – андрогенов, эстрогенов и гестагенов). Стероидные гормоны взаимодействуют с рецепторами, находящимися в цитоплазме. Образовавшийся гормон-рецепторный комплекс переносится в ядро и действует непосредственно на геном, стимулируя или угнетая его активность, т.е. действует на синтез ДНК, изменяя скорость транскрипции и количество информационной (матричной) РНК (м-РНК). Увеличение или уменьшение количества м-РНК влияет на синтез белка в процессе трансляции, что приводит к изменению функциональной активности клетки.

Глава 3. Внутрисекреторная функция тимуса.

Тимус (вилочковая железа) – это единственное внутреннее лимфоэпителиальное образование, в котором по морфологическим критериям выделяют 4 зоны: лимфопролиферативную или субкортикальную; внутреннюю коркового вещества; кортикомедуллярную границу; мозговое вещество. В корковом веществе основу функциональной стромы составляет эпителиальный циторетикулум и в меньшей степени мезенхимальные клетки. Наиболее функционально активные клетки присутствуют и в мозговом веществе. В целом цитоархитектоника тимуса призвана обеспечить контакт лимфоидных элементов, поступающих из костного мозга, и стромальных клеток, ответственных за их дальнейшее превращение.

Система иммунитета и его центральная железа – тимус тесно связаны с деятельностью нейроэндокринной системы организма. Известно модулирующее влияние вещества надпочечников и гонад – на интенсивность гормнопоэза в тимусе. В свою очередь, тимус оказывает влияние на функции этих эндокринных органов. После тимэктомии корковое вещество надпочечников гипертрофируется, а адреналэктомия снижает продукцию и повышает реализацию гормонов тимуса. Гормоны коркового вещества надпочечников необходимы для распределения тимических факторов между тимусом, селезёнкой и лимфоузлами (нормальное соотношение соответственно 3:2:1), которое после удаление надпочечников возможно лишь при комплексной заместительной терапии. Гормон мозгового вещества надпочечника адреналин вызывает инволюцию клеточного состава коркового и мозгового вещества тимуса.

Глава 4. Внутрисекреторная функция эпифиза.

Эпифиз млекопитающих – полноценный нейроэндокринный орган, продуцирующий нейрогормоны индольной природы – мелатонин и серотонин, а также полипептидные нейрогормоны, например вазотоцин. Известно, что серотонин под влиянием фемента гидроксииндол-О-метилтрансферазы превращается в мелатонин, причём этот процесс происходит в темноте (ночью), а синтез серотонина, напротив, на свету. Ферментов, лимитирующим скорость обьразования мелатонина, является N -ацетилтрансфераза ( NAT ). Молекулярные механизмы циркадного синтеза мелатонина путём ритмической транскрипции интенсивно излучаются. Если раньше мелатонин рассматривали в качестве главного гормона эпифиза, то новейшие исследования показываю, что мелатонин играет роль локального фактора в пределах самого эпифиза, а функционально активными гормонами являются пептиды, секретируемые в кровоток и спинномозговую жидкость.

Мелатонин в пинеалоцитах стимулирует включения аминокислот в белки, активирует систему микротрубочек и вызывает снижение числа секреторных гранул в отростках пинеалоцитов. Таким образом, сложные процессы биосинтеза различных биологически активных веществ в пинеалоцитах находятся под влиянием различных сигнальных молекул и нейрональных элементов. Анализ взаимоотношений эпифиза с гипоталамо-гипофизарной системой, основанной на результатах экспериментальной эпифизэктомии и гипофизэктомии, позволяет предположить существование и эпиталамо-эпифизарной системы как параллельного дублирующего механизма регуляции периферических эндокринных желез, которые присущи эпифизу только в экстремальных условиях.

Эндокринная система является важнейшей регуляторной системой, поддерживающей единство клеток и органов сложного многоклеточного организма и позволяющей ему функционировать как единое целое, эффективно адаптируясь к меняющимся условиям внешней среды.

Тимус – это центральный орган иммунной системы, который также выполняет эндокринные функции. Основные гормоны тимуса – тимопоэтин, тимулин и тимозины. Они влияют не только на процессы созрезавания тимус-зависимых лимфоцитов и механизмы иммунитета, но и на другие физиологические функции, например, минеральный обмен, процессы передачи импульсов в нервно-мышечных синапсах и т.д. В целом тимус рассматривают как орган интеграции функций иммунной и эндокринной системы.

Эпифиз млекопитающих в настоящее время рассматривают как полноценный нейроэндокринный орган, который продуцирует, в первую очередь, такие гормоны, как мелатонин и серотонин. Синтез этих гормонов определяется условиями освещенности, а сам эпифиз играет первостепенную роль в регуляции биологических ритмов всех уровней.

Таким образом, хотя расшифровка физиологического значения секреторных продуктов тимуса и эпифиза началась относительно недавно, сегодня не подлежит сомнению, что они занимают важное место в системе гормональной регуляции. Дальнейшие исследования этих желез внутренней секреции, очевидно, будут способствовать разработке новых подходов для терапии не только эндокринной патологии, но также нарушений иммунитета, репродуктивных процессов и др.

Вилочковая железа (тимус, зобная железа) в структурном отношении представляет собой комплексный орган, состоящий из стромы и регенеративной лимфоидной ткани. Строма составляет около 10% органа, она образована ретикулярными и эпителиальными клетками. Лимфоидные клетки большей частью находятся в состоянии митотической активности и являются смесью тимоцитов и мигрировавших сюда костномозговых клеток.

В эмбриологоическом аспекте тимус – один из первых эндокринных органов и первый лимфоидный орган. На 7-8 неделе эмбрионального развития лимфобластные клетки костного мозга заселяют вилочковую железу, и она становится основным продуцентом лимфоцитов и тимоцитов, которые поступают в кровь и другие лимфоидные органы не только в эмбриональном периоде развития, но и в течение всей жизни организма.

Особенности развития: Вилочковая железа появляется на 6 неделе внутриутробного развития в виде парного выпячивания 3 и 4 пар жаберных карманов. Паренхима тимуса развивается из эпителия кожного типа (прехордальная пластинка), а строма - из мезенхимы. Эпителиальные зачатки железы растут в каудальном направлении. Дистальная часть их утолщается, образуя тело железы, а проксимальная часть вытягивается в проток, который в дальнейшем исчезает.

Вилочковая железа имеет вид массивных эпителиальных тяжей, в течение двух месяцев образующих выросты в окружающую мезенхиму с кровеносными сосудами - зачаток железы становится дольчатым.

С 10 недели эпителий закладок приобретает рыхлую ретикулярную структуру. В петлях этой сети появляются крупные лимфоидные клетки, количество которых быстро увеличивается.

У 11 недельного плода в закладке долек тимуса различается корковое и мозговое вещество. И к 12 неделе в мозговом веществе появляются первые слоистые эпителиальные тельца (Гассаля). Вилочковая железа окончательно формируется раньше других лимфоидных органов (селезенка, лимфатические узлы) и к моменту рождения оказывается самым большим из них.

К этому моменту тимус характеризуется преобладанием коркового вещества над мозговым и обилием капилляров. Каждая долька содержит 4-8 крупных эпителиальных телец. Вилочковая железа ребенка 1-3 лет представлена дольками с равными по размеру мозговым и корковым слоями, при этом уменьшается число капилляров и увеличивается сеть крупных кровеносных сосудов.

Максимального развития вилочковая железа достигает к 3-4 годам - именно к этому времени детский организм встречается с основной массой окружающих его антигенов. После 20 лет происходит возрастная инволюция вилочковой железы : падает число лимфоцитов, постепенно исчезает корковое вещество, встречаются редкие мелкие тельца Гассаля, эпителиальный компонент замещается жировой тканью. Однако вилочковая железа полностью не атрофируется и участки коркового вещества, окруженные жировой и соединительной тканью, сохраняются до глубокой старости.

До недавнего времени считалось, что иммунорегуляторная функция вилочковой железы исчерпывается в перинатальном и раннем постнатальном периодах. В настоящее время, однако, доказано, что тимус и во взрослом организме не утрачивает своего значения. За последние 10 лет накоплено большое число исследований в отношении эндокринной функции зобной железы, изолированы многие её активные вещества, обладающие различным эффектом и степенью активности.

Взгляды о гормональной роли вилочковой железы в организме претерпели значительные изменения в зависимости от уровня наших знаний о её структуре и функциях. Вначале её относили полностью к эндокринной системе, затем – к лимфоидной. С развитием иммунологии и появлением доказательств первичной регуляторной функции вилочковой железы в иммунной реактивности, снова встал вопрос о гормональном механизме действия. Этот взгляд был подкреплен тем, что неонатальная тимэктомия вызывает не только изменения в иммунной активности, но и развитие так называемого Wasting-синдрома (синдрома истощения), что по существу является отражение замедленных метаболических процессов и отставания животного в физическом развитии и росте. Вывод о влиянии тимуса на процессы роста был сделан на основе того факта, что у новорожденных и молодых животных он имеет большие размеры по сравнению со взрослыми. Это связано с инволюцией (обратным развитием) вилочковой железы, которая сопровождается снижением количества эпителиальных клеток тимуса и, как следствие, снижением эндокринных свойств. Кроме того были описаны два вещества, изолированных из ткани железы, обладающих эффектом, стимулирующим и ингибирующим процессы роста (но это спорный вопрос). В любом случае вилочковая железа не может оказать влияния на рост без наличия соматотропного гормона, с другой стороны, при тимэктомии действие соматотропного гормона на рост значительно снижено.

Взаимодействие и взаимное влияние тимуса и гипофиза можно описать так:

Аденогипофиз- СТГ--> вилочковая железа -->T-лимфоциты

Исследование гуморальных функций вилочковой железы основывается на фактах, имеющих косвенные и прямые доказательства.

1. Прямые доказательства:

- имплантация тимэктомированным животным вилочковой железы, которая помещена в мелкопористые диффузионные мешочки

- трансплантация клеток вилочковой железы

- введение биологически активных экстрактов железы

- получение антител против тимозина (гормон вилочковой железы) и др.

За эффектом наблюдают по характеру иммунного ответа, быстрого или замедленного течения Wasting-синдрома.

2. Косвенные доказательства:

- Эффект тимэктомии (Wasting-синдром)

- Восстановление иммунной способности после тимэктомии путем имплантации полноценной вилочковой железы или её клеток

- Морфологические данные о секреции отдельными типами вилочковой железы телец Гассаля

- Взаимосвязь с другими эндокринными железами

- Изменения в метаболических процессах в следствие удаления вилочковой железы и др

Прямые и косвенные доказательства наличия эндокринных свойств тимуса явились причиной многочисленных опытов по изолированию гуморального фактора из железы. В таблице указаны лишь некоторые из этих факторов.

Основной метод исследования эндокринных функций тимуса–тимэктомия. Удаление железы у молодых животных неизменно сопровождается задержкой роста и генерализованным нарушением развития скелета. Кости становятся мягкими, искривляются и теряют прочность, затрудняется прорезывание зубов, происходит деформация челюстно-лицевого скелета, кроме того, животное становится более восприимчивым к банальным инфекциям. Установлено влияние ряда гормональных факторов вилочковой железы на секрецию и содержание в крови СТГ, ТТГ, АКТГ и тестостерона, а также тот факт, что тимус активирует процессы миелопоэза и лимфопоэза, воздействуя на класс клеток-предшественниц.

Микроскопические данные о секреции вилочковой железы.

Первые микроскопические данные, свидетельствующие о наличии секреторной функции вилочковой железы были опубликованы в 1963-1966 гг. Последующие исследования показали, что медуллярные клетки железы имеют характеристику железистых клеток. В корковой части железы эпителиальные клетки образуют тесную перегородку между инфильтрирующими лимфоцитами и содержат небольшое количество цитоплазматических органелл. В медуллярной части , где содержится меньше лимфоцитов , крупные эпителиальные клетки образуют островки и обладают рядом признаков секреции. С возрастом образуются кисты и очаги кистозной дегенерации-тельца Гасселя.

Существуют три типа цитоплазматических включений в медуллярных эпителиальных клетках ,которые можно принять за секреторные продукты.

1. Наиболее очевидным из них является аморфное ШИК-положительное вещество, которое можно обнаружить как интерацеллюлярно, так и экстрацеллюлярно.

2. Второй тип образований представляют вакуоли, содержащие аморфное вещество с характеристикой мукоидных частиц, сходное с тем , которое можно обнаружить в мукоидных клетках более низко стоящих позвоночных животных.

3. Третий вид образований представляют мелкие плотные гранулы , которые можно считать секреторными. Каждая гранула имеет собственную мембрану , как и другие секреторные гранулы ; они обычно располагаются вокруг пластинчатого комплекса (аппарат Гольджи) ; центрально располагающиеся гранулы имеют меньшую плотность , чем периферические.

Доказательством наличия секреторной функции эпителиальных клеток медуллярнго слоя вилочковой железы считают и ауторадиографические данные. Исследования K. Henry (1966) , S.L.Clark (1966,1968) показали , что эти клетки активно участвуют в синтезе сульфатного мукополисахарида , а быстрая инкорпорация сульфата и глюкозамина считается типичной для клеток , продуцирующих мукоидные вещества. В этих же исследованиях установлено, что радиоактивный лейцин, обычно обнаруживаемый в клетках, продуцирующих чисто белковые вещества, диффузно разбросан в вилочковой железе, преимущественно в лмфоцитах коркового слоя.

Полученные результаты показывают, что существует взаимоотношении между ШИК-положительным веществом в эпителиальных медуллярных клетках и количеством митозов лимфоцитов. Если это вещество принять за гормон вилочковой железы, то её можно считать ответственной за стимуляцию и пролиферацю лимфоцитов . Это предположение подкрепляет мнение D.Metkalf (1956,1966) о наличии лимфоцитостимулирующего фактора (ЛСФ) в сыворотке тимусного происхождения. Исследования вилочковой железы [Vetter S.J.,Macadam R.F., 1973] показывают, что эпителиальные клетки содержат цитоплазматические органеллы, типичные для секреторной функции, располагающиеся вокруг мембраны – круглые секреторные гранулы. Обнаруженная аваскулярная зона возле телец Гассаля дает основание авторам предположить, что секреторный продукт эпителиальных клеток имеет чисто интратимический характер.

Ультрамикроскопические исследования показали, что в пренатальном и постнатальном периодах эпителиальные клетки содержат большое количество везикул и альвеол, и нельзя исключить возможность, что эти клетки в морфологическом и генетическом отношении связаны с продукцией гуморальных веществ. Наличие признаков повышенной активности, пластинчатый комплекс и фенестрация сосудистых стенок в вилочковой железе дают основание считать, что она обладает железистой функцией.

Разносторонние исследования показали, что некоторые состояния, сопровождаемые изменениями функции вилочковой железы, проявляются в увеличении количества телец Гассаля и содержания ШИК- положительного вещества в них, увеличении числа ШИК- положительных лимфоцитов. Эти явления сопровождаются значительной реакцией и свидетельствуют о том, что тельца Гассаля обладают активной гуморально-продуктивной функцией

В ходе этих исследований были выделены два типа телец Гассаля:

- в тельца первого типа налицо электронно-микроскопические признаки секреторной функции эпителиальных клеток. Эти клетки характеризуются расширенной эргоплазматической цистерной, чсодержащей вещество умеренной электронной плотности и хорошо развитый комплекс Гольджи. В тельцах этого типа дегенеративные изменения встречаются только в их внутренней часит.

- Второй тип телец Гассаля показывает признаки корнификации. Клетки этого типа содеожат пучки тонофибрилл и островки мелкозернистого вещества, смазывающего картину клеточных органелл.

Эпителиальные клетки взаимосвязаны при помощи хорошо развитых десомсом в гассалевских клетках обоих типов.

Микроскопический данные о секреции медуллярных эпителиальных клеток вилочковой железы основываются на объективных микроскопических (световой микроскоп), электронно-микроскопических, гистохимических и ауторадиографических исследованиях. На основании результатов этих исследований авторы считают, что вилочковая железа обладает секретореной функцией, которая изучена главным образом в отношении лимфопоэза и иммуногенеза.

Тимус — центральный орган лимфоидного кроветворения и иммунной защиты организма. В тимусе происходит антигеннезависимая дифференцировка костномозговых предшественников Т-лимфоцитов в иммунокомпетентные клетки — Т-лимфоциты. Последние осуществляют реакции клеточного иммунитета и участвуют в регуляции гуморального иммунитета, что происходит, однако, не в тимусе, а в периферических органах кроветворения и иммунной защиты. Кроме того, в экстрактах тимуса обнаружено более 20 биологически активных веществ, в том числе дистантного действия, что позволяет отнести тимус к железам эндокринной системы.

Развитие тимуса. Тимус закладывается на 2-м месяце эмбриогенеза в виде небольших выпячиваний стенок 3-й и 4-й пар жаберных карманов. На 6-й неделе зачаток железы имеет отчетливо выраженный эпителиальный характер. На 7-й неделе он утрачивает связь со стенкой головной кишки. Эпителий закладки железы, образуя выросты в мезенхиму, приобретает сетевидное строение. Вначале плотная эпителиальная закладка железы разрыхляется благодаря заселению ее лимфоцитами. Число их быстро нарастает, и железа приобретает структуру лимфоэпителиалъного органа.

Врастающая мезенхима с кровеносными сосудами подразделяет тимус на дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. В гистогенезе тимуса в мозговом веществе долек образуются слоистые эпителиальные образования — эпителиальные жемчужины, или тельца Гассаля. В их составе определяются плотные эпителиальные клетки, концентрически наслаивающиеся друг на друга.

Строение тимуса. Снаружи вилочковая железа покрыта соединительнотканной капсулой. Отходящие от нее перегородки — септы — подразделяют тимус на дольки. Основу дольки составляют отростчатые эпителиальные клетки — эпителиоретикулоциты, в сетевидном остове которых находятся тимические лимфоциты (тимоциты). Источником развития Т-лимфоцитов являются костномозговые стволовые кроветворные клетки. Далее предшественники Т-лимфоцитов (претимоциты) поступают с кровью в тимус и превращаются здесь в лимфобласты.

В корковом веществе тимуса одни из них под действием выделяемых эпителиальными клетками пептидных гормонов — тимозина, тимопоэтина и др., а также макрофагов превращаются в антиген-реактивные Т-лимфоциты — приобретают рецепторы к строго определенным антигенам. Они выходят из тимуса, не попадая в мозговое вещество, и заселяют тимусзависимые зоны лимфатических узлов и селезенки. Здесь в периферических органах иммуногенеза происходит их дальнейшее созревание в Т-киллеры (цитотоксические), Т-хелперы, после чего они способны к рециркуляции, клонированию (пролиферации), образованию клеток-памяти.

Другие Т-лимфобласты превращаются в аутоиммунокомпетентные клетки, реактивные к аутоантигенам. Они подвергаются разрушению путем апоптоза (примерно 95% клеток) и фагоцитируются макрофагами.

Процесс специализации Т-лимфоцитов в корковом веществе долек тимуса происходит в условиях, предохраняющих от избыточного действия на них антигенов. Это достигается за счет образования гематотимического гистиона (барьера), состоящего из эндотелия гемокапилляров с отчетливо выраженной непрерывной базальной мембраной, перикапиллярного пространства с межклеточным веществом и макрофагами, а также из эпителиоретикулоцитов с их базальной мембраной. Корковое вещество тимуса имеет самостоятельное микроциркуляторное русло. Напротив, в мозговом веществе тимуса капиллярная сеть не выполняет барьерной роли, и через эндотелий этих капилляров зрелые лимфоциты могут уходить и возвращаться в тимус, т. е. рециркулировать.

В тимусе эти лимфоциты находятся в мозговом веществе. Зрелые лимфоциты покидают тимус через стенку посткапиллярной венулы.

Мозговое вещество тимуса имеет более светлую окраску, так как лимфоцитов здесь меньше, чем в корковом веществе. Эпителиальный остов выступает более отчетливо, а эпителиоретикулоциты здесь более крупные и многочисленные. В средней части мозгового вещества встречаются слоистые эпителиальные тельца Гассаля. С возрастом количество и размеры их увеличиваются. В строме тимуса кроме эпителиоретикулоцитов находятся макрофаги, дендритные клетки костномозгового происхождения, нейроэндокринные клетки — производные нервного гребня, а также миоидные клетки.

Возрастные изменения и реактивность тимуса.

После 20 лет происходит возрастная инволюция тимуса. Это сопровождается уменьшением количества лимфоцитов и развитием жировой ткани. В тех случаях, когда вилочковая железа не подвергается обратному развитию, возникает пониженная сопротивляемость организма к инфекциям и интоксикациям.

Ткани тимуса являются высокореактивными структурами. При действии повреждающих факторов (интоксикации, травмы и др.) наблюдаются выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовая их гибель преимущественно в корковом веществе. Возникающая при таких стресс-воздействиях инволюция тимуса называется временной, быстропроходящей, или акцидентальной. Наблюдаемые при этом явления лимфоцитолиза и фагоцитоза макрофагами гибнущих лимфоцитов рассматриваются как возможные способы высвобождения факторов роста и ДНК, необходимых для восстановительных процессов в тканях. С гибелью лимфоцитов в этих условиях связывают также селекцию Т-лимфобластов.

Реактивные изменения вилочковой железы находятся в тесной корреляции с функциональными изменениями коры надпочечников и уровнем глюкокортикоидов в крови. В тимусе выявлены адренергические и холинергические нервные волокна, входящие в орган вместе с сосудами.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Тимус (вилочковая, зобная, железа) расположен за грудиной. Он происходит из выпячивания в области 3-го и 4-го жаберных карманов. В этом органе костномозговые стволовые клетки трансформируются в зрелые Т - лимфоциты. Тимус состоит из двух больших долей, делящихся на мелкие дольки. Каждая долька включает корковый и мозговой слои. Первый из них – это интенсивно окрашиваемый при гистологическом исследовании внешний слой, упакованный лимфоцитами, разделенными удлиненными эпителиальными клетками. Корковый слой является основным местом пролиферации и селекции Т – лимфоцитов (тимоцитов), для которых характерна высокая митотическая активность; лимфоциты в тимусе расположены скоплениями (так называемые пакеты Кларка). Мозговой (медуллярный) слой – это внутренний, главным образом, эпителиальный слой, в который перед выходом в кровь и лимфу мигрируют лимфоциты из коркового слоя. Предполагают, что на границе коркового и мозгового слоев проходят заключительные стадии селекции Т-лимфоцитов. В мозговом слое еще находятся особые структуры – тельца Гассаля, в которых эпителиальные клетки концентрически уплотнены и кератинизированы и где, возможно, удаляются клетки, подвергнувшиеся апоптозу. Строма железы образована специфическими отростчатыми эпителиальными клетками. Часть Т-лимфоцитов постоянно находится в тимусе, где и разрушается; другая часть выходит в циркуляцию. Эти циркулирующие Т - лимфоциты являются носителями “иммунологической памяти”. Циркулируя в крово - и лимфотоке и контактируя с В-лимфоцитами, они, по-видимому, передают последним иммунологическую информацию.

Возрастная динамика тимуса

Тимус после рождения ребенка достаточно быстро увеличивается в размерах, достигая наибольшей массы к периоду полового созревания, а затем начинает уменьшаться, причем это уменьшение размеров и массы органа сопровождается замещением его паренхимы жировой тканью. К 17 годам лимфоидная паренхима составляет 50 – 55% от массы всего органа, а к 60-и годам ~ 10%. Поскольку тимус к началу полового созревания является наибольшим скоплением ДНК в организме, а на пике пубертатного периода содержание ДНК в нем стремительно снижается, полагают, что она тратится на синтез половых клеток.

Роль тимуса в физиологии и патологии

Вилочковая железа продуцирует ряд гормонов, относящихся к классу коротких пептидов и в основном влияющих на систему иммунитета (тимозин 1, 1, 4, В, В4, тимопоэтин I, II, тимический гуморальный фактор, тимостимулин, тимулин). Все они, кроме тимулина, являющегося нанопептидом, относятся к полипептидам. Тимусные гормоны способствуют созреванию Т-лимфоцитов, восстанавливают реакции клеточного иммунитета у мышей с удаленным тимусом, обладают противоопухолевым эффектом. Сопоставляя действие тимусных гормонов с ролью Т-лимфоцитов в иммунных процессах, можно сказать, что тимус является одним из главных органов иммунной системы. Однако, пока еще нет возможности точно определить его роль в иммунологических процессах, поскольку и гипоплазия, и гиперплазия вилочковой железы ведут к снижению иммунитета.

Как показали исследования Селье, при стрессовых состояниях наблюдается инволюция тимуса, вызываемая, по-видимому, избыточным количеством кортикоидных гормонов, а в крови отмечается лимфопения.

Роль тимуса начала проясняться после классических работ, проведенных Miller с соавторами в 1964 году. Этими исследователями было показано, что у мышей с тимэктомией, произведенной в перинатальном периоде, возникает так называемый post–tymectomy wasting syndrome, проявляющийся развитием кахексии, кровавыми поносами, редукцией лимфо-ретикулярных органов, исчезновением циркулирующих в крови антител и потерей способности отторгать трансплантат. В дальнейшем было четко установлено, что врожденная гипоплазия (аплазия) тимуса приводит к возникновению тяжелых иммунодефицитов.

В настоящее время также доказано участие тимуса в двух следующих патологических процессах.

Это состояние связано с увеличением тимуса по сравнению с нормой в препубертатном периоде и ослаблением его инволюции по достижении половой зрелости. Указанные изменения тимуса сочетаются с определенными характерными чертами внешнего облика пациента: тонкие черты лица, бледная кожа, вьющиеся волосы (так называемое “лицо ангела”). Наблюдается гиперплазия лимфоидной ткани, лимфоцитоз, гипоплазия надпочечников, возможна гипоплазия полового аппарата. У таких лиц отмечается повышенная чувствительность к инфекционным факторам, что свидетельствует об определенном снижении иммунной защиты. Главной особенностью тимико-лимфатического статуса является чрезвычайная чувствительность больных к воздействию всевозможных влияний физического, химического и биологического характера. У них может наступать так называемая “внезапная зобная смерть” от причин, не вызывающих у здоровых лиц какой - либо тяжелой реакции, например, от эфирного наркоза, который таким больным абсолютно противопоказан. Причины это внезапной смерти не выяснены. На секции обычно отмечаются кровоизлияния в тимус.

Миастения (myasthenia gravis pseudoparalytica) – заболевание, характеризующаяся нарастающей мышечной слабостью и патологической утомляемостью мускулатуры. Оно начинается с нарушений деятельности глотательных, жевательных, речевых и глазодвигательных мышц (особенно типично поражение мышцы, поднимающей верхнее веко, в связи с чем птоз является характерным симптомом заболевания), затем в процесс включается и другие мускулы. В тяжелых случаях поражается дыхательные мышцы (в том числе, и диафрагма), что может привести к развитию сначала хронической дыхательной недостаточности, а затем и асфиксии, и угрожать жизни. Болезнь имеет прогрессирующее течение, но для нее характерны достаточно длительные ремиссии.

Согласно современным данным (H.F.Otto, Pathologiе des Thymus. Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York. 1998) патогенез этого заболевания связан с аутоиммунным поражением постсинаптических рецепторов ацетилхолина. Исследования, проведенные с применением радиоизотопной методики, показали, что в мышце при миастении количество ацетилхолиновых рецепторов уменьшается на 75 – 90%. Данные факты были подтверждены и электронномикроскопически. Сказанное свидетельствует о постсинаптической блокаде возбуждения. Уменьшение количества рецепторов связано с их повреждением специфическими аутоантителами. Данная концепция подтверждается наличием в крови у 80 – 90% больных миастенией аутоантител к ацетилхолиновым рецепторам, а также эффективностью ее иммунносупрессивной терапии. В тимусе у таких пациентов обнаруживаются Т- и В-лимфоциты, повреждающие ацетилхолиновые рецепторы, а также – определенные морфологические изменения. Только у 10 – 20% пациентов тимус соответствует нормальному для данного возраста. В остальных случаях отмечается увеличение количества В-лимфоцитов и ретикулярных клеток в периваскулярных пространствах и периферических отделах железы, а также отсутствие лимфатических фолликулов. В значительном проценте случаев тимус гиперплазирован.

Что касается причины появления аутоантигенов в постсинаптических ацетилхолиновых рецепторах, то пока определенного мнения по этому вопросу нет.

Существует также представление, что возникновение миастении связано с повышением активности в организме холинэстеразы, вследствие чего резко снижается количество ацетилхолина. При блокаде холинэстеразы у больных восстанавливается двигательная функция мышц, а при прекращении этой блокады проявления заболевания вновь начинают нарастать. При миастении нарушаются также тканевое дыхание, креатин - креатининовый и электролитный обмен (накопление кальция).

Механизм участия тимуса в патогенезе миастении до сих пор остается неясным. Однако, поскольку при ней отмечается заинтересованность ряда эндокринных желез, а течение болезни в значительной степени определяется гормональным фоном (заболевание у женщин наблюдается почти в два раза чаще, чем у мужчин, причем симптомы заболевания значительно усиливаются во время менструаций и при беременности), можно полагать, что участие тимуса в этом процессе является не изолированным, а связано с состоянием эндокринной системы вообще.

Менструальный цикл (по W.M.Kettyle, R.A.Arky)

В начале фолликулярной фазы менструального цикла концентрация стероидных гормонов, вырабатываемых яичниками, находится на базальном уровне и, вследствие этого, торможения выработки гонадотропных гормонов (лютеинизирующего -ЛГ и фолликулостимулирующего - ФСГ) по принципу обратной связи не происходит и их концентрация в крови постепенно нарастает. В результате в яичниках начинают развиваться первичные фолликулы, а растущая концентрация эстрогенов (опять же по принципу обратной отрицательной связи) приводит к определенному снижению уровня ФСГ в крови. Концентрация ЛГ при этом не снижается, главным образом благодаря тому обстоятельству, что ингибин – полипептидый гормон, регулирующий продукцию гонадотропных гормонов гипофизом, на секрецию ЛГ практически не влияет.

Созревание граафого пузырька обеспечивает значительное увеличение концентрации эстрогенов в крови, которая несколько снижается за один – два дня до овуляции, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня ФСГ. Резкий рост концентрации ЛГ приводит к разрыву фолликула и высвобождением яйцеклетки в брюшную полость. Так завершается овуляция и фолликулярная фаза менструального цикла. Косвенным признаком того, что эти процессы состоялись, является повышение температуры тела женщины.

Фаза желтого тела менструального цикла начинается с того, что в ближайшие два – три дня после овуляции концентрация эстрогенов в крови постепенно снижается, равно как снижается и концентрация ЛГ и ФСГ, оставаясь, впрочем, на достаточно высоком уровне. Иначе говоря, в этот период времени продукция эстрогенов и гонадотропных гормонов взаимно уравновешены. Через восемь – девять дней после овуляции сформировавшееся желтое тело обеспечивает максимальную продукцию прогестерона и эстрогенов. По принципу обратной отрицательной связи это тормозит выработку ЛГ и ФСГ, концентрация которых в плазме крови опускается до базального уровня. Если яйцеклетка не оплодотворена и не имплантируется в подготовленный эндометрий, то в отсутствии поддерживающего действия гонадотропинов желтое тело дегенерирует. В результате уровень прогестерона и эстрогенов резко снижается, что приводит к отторжению поверхностного слоя эндометрия. Развивается менструация, после окончания которой весь цикл повторяется снова. Длительность менструального цикла обычно составляет 27 – 29 дней, хотя определенные незначительные колебания длительности цикла в норме могут иметь место.

Причины нарушений менструального цикла

При отсутствии органической патологии (миомы матки, внутреннего эндометриоза, полипа эндометрия, эндометрита, прерывания беременности в ранние сроки, заболеваний крови) меноррагия чаще всего обусловлена нарушением функции желтого тела (его недостаточностью или персистенцией). Межменструальные мажущие выделения являются следствием снижения уровня эстрогенов в середине цикла после овуляции, а частые менструации (полименорея) – короткой фолликулиновой фазы. Олигоменорея с последующей метроррагией или менометроррагией обусловлена ановуляцией на фоне персистенции фолликула или его (их) атрезии.

Читайте также: