Иприт и люизит реферат

Обновлено: 02.07.2024

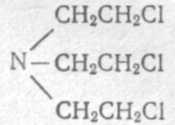

Отравляющими веществами кожно-реэорбтивного действия являются сернистый иприт, азотистый иприт (трихлортриэтиламин), люизит. Все эти вещества относятся к группе стойких 0В. Характерной особенностью их действия на организм является способность вызывать местные воспалительно-некротические изменения кожи и слизистых оболочек. Однако наряду с местным действием вещества этой группы способны вызывать выраженное резорбтивное действие.

0В кожно-резорбтивного действия неоднородны по своей природе и своему химическому строению: ипри-ты относятся к галоидированным сульфидам и аминам, а люизит - к алифатическим дихлорарсинам. Биологическая активность ипритов проявляется благодаря их способности вступать в реакции алкилирования, что позволило отнести их к алкилирующим агентам.

Алкилирующие агенты составляют большую группу веществ, используемых в терапии новообразований в качестве иммунодепрессатов. Люизит избирательно блокирует сульфгидрильные группы, что позволило отнести его к тиоловым ядам.

Из этой группы 0В в первую мировую войну в массовом масштабе применялся иприт. В больших количествах он применялся итальянской армией в Абиссинии в 1936 году. В настоящее время на первое место вышли более токсичные ФОВ, но и сейчас сернистый иприт состоит на вооружении иностранных армий, как одно из вероятных табельных БОВ, а азотистый иприт и люизит - как запасные БОВ. Ротшильд в 1966г. пишет: "Иприт обладает рядом свойств, которые делают его очень ценным 0В. Среди них можно отметить следующее: способность действовать через кожу (в обход противогаза), возможность применения его как в жидком, так и в парообразном и аэрозольном состоянии, возможность длительного хранения, дешевизна производства".

Физико-химические и токсические свойства ипритов, люизита, фенола и его производных

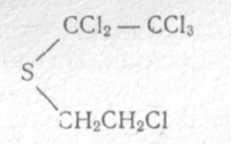

Иприты подразделяются: на сернистый R - S (СН; - CHaCI); и азотистый с общей формулой R - N (СН;-CHiCl)i где на месте R могут быть различные органические радикалы.

Сернистый иприт известен с начала прошлого века, но выделен и изучен лишь в 1886 году, в лаборатории Мейера в Германии. Он относится к веществам смертельного действия.

Азотистые иприты синтезированы в 30-е годы этого столетия, как 0В их не использовали. Имеются другие разновидности иприта;

• кислородный иприт, • в 3,5 раза токсичнее иприта и более стоек;

• полуторный иприт, - в 5 раз токсичнее иприта.

Кроме указанных ипритов существует ипритная рецептура, состоящая из 60% технического иприта и 40% Кислородного иприта.

1. Сернистый иприт (дихлордиэтилсудьфид) - тяжелая маслянистая жидкость. В чистом виде бесцветна, в неочищенном виде темного цвета, со слабым запахом касторового масла, при низких концентрациях обладает запахом, напоминающим запах горчицы, чеснока. Температура замерзания для чистого иприта +14,4°С. Для технического от +4 до +12°С, она зависит от процентного содержания чистого вещества. Температура кипения +219°С. Плотность паров по воздуху 5,5. Тяжелее воды в 1,3 раза. В воде плохо растворим (0,077% при 10°С). Поскольку иприт тяжелее воды, то в водоемах он находится в придонных слоях и вследствие плохой диффузии и растворимости долго сохраняет свою токсичность. Хорошо растворяется в органических растворителях, а также в других 0В- Легко впитывается в пористые материалы, резину не теряя при этом токсичности. Давление насыщенного пара иприта незначительное, возрастает с увеличением температуры, поэтому в обычных условиях иприт испаряется медленно, создавая при заражении местности стойкий очаг.

Иприт медленно гидролизуется с образованием соляной кислоты и нетоксичного тиодигликоля. При кипячении и добавлении щелочей гидролиз его ускоряется.

Иприт хорошо дегазируется веществами, содержащими активный хлор: хлорная известь, хлорамин, гипо-хлорид кальция и т.д. При этом в водной среде происходит окисление атомарным кислородом, выделяющимся Под действием активного хлора, и иприт превращается в нетоксичный сульфоксид, а при избытке окислителя может образоваться токсичный сульфон (дихлордиэт ил сульфоксид дихлордиэтилсульфон).

При хлорировании иприта в безводной среде происходит образование нетоксичных полихлоридов, например гексахлорида, в дальнейшем происходит распад молекулы иприта.

Малая летучесть, высокая температура кипения и химическая устойчивость обусловливают его стойкость в различных условиях. На местности летом он сохраняет свои токсические свойства от 24 часов до 7 суток, а в Зимних условиях - до нескольких недель.

2. Азотистый иприт или трихлортриэтиламкн.

Химически чистый - бесцветная жидкость, технический продукт - коричневого цвета маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом. Удельный вес 1,23 - 1,24 при температуре +20°С. Температура кипения +230°С • +233°С, температура плавления -\0°С. Плохо растворим в воде (при +15°С около 0,5г/л). Гидролизуется медленно с образованием нетоксичного конечного продукта триэтаноламина и соляной кислоты;

N (СНдСНзСОэ + 3 Н,0 ——- N (СН,СНзОН)э + ЗНС1

Дегазируется также хлорактивными веществами, но труднее иприта, что объясняется образованием соляно-кислой соли трнхлортриэтиламина, которая не менее токсична, чем само основание.

Трихлортриэтиламнн является универсальным ядом с выраженным общерезорбтнвным действием, а также с местным действием не уступающим иприту.

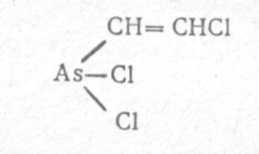

3. Люизит или хлорвинилдихлорарсин. Свежеприготовленный люизит бесцветная жидкость, через некоторое время приобретает темную окраску с фиолетовым оттенком и запахом герани. Температура кипения +196,4"С, температура замерзания -44,7°С. Относительная плотность паров люизита по воздуху 7,2. Максимальная концентрация паров при 20°С равна 4,5мг/л. Удельный вес - 1,92. В воде и разбавленных минеральных кислотах почти нерастворим. Хорошо растворим в органических растворителях, жирах, в каучуке. Впитывается в резину, лакокрасочные покрытия, пористые материалы.

При растворении в воде довольно быстро гидролизуется с образованием хлорвиннларсеноксида, который по токсичности не уступает люизиту:

CLCH = CHAsCL; + Н;0 —— CLCH = CHAsO + 2HCL

При окислении люизита трехвалентный мышьяк переводится в менее токсичный пятивалентный. Окисление может быть достигнуто прямым или косвенным путем, осуществляющимся при применении хлора или йода в присутствии воды.

При действии крепких щелочей люизит разрушается с выделением ацетилена.

С1СН - CHAsCI; + 6NaOH —— НС = СН + Na3AsC>3 + 3 NaCI + ЗН;0

Дегазируется как и иприт хлор содержащими веществами. Относится к стойким БОВ.

Несмотря на то, что люизит имеет более высокую токсичность чем иприт, он обладает некоторыми свойствами, снижающими его боевую ценность:

• обладает раздражающим действием в момент контакта, дает возможность быстро обнаружить поражение и принять меры по своевременной защите;

• быстро гидролизуется, вследствие чего менее стоек;

• является дорогостоящим 0В;

• течение поражения менее длительно, чем при иприте (более быстрый возврат в строй).

0В кожно-резорбтивного действия могут проникать в организм всеми известными путями, при чем их токсичность составляет:

Ингаляционный мг мин /л.

4. Фенолы - органические соединения ароматического ряда, содержащие в молекуле одну или несколько гидроксильных групп, связанных с атомом углерода ароматического ряда. Фенолы и продукты их превращений являются природными эндогенными антиоксядантами. Эти соединения обладают бактерицидными свойствами, в медицине используются для дезинфекции и в качестве средств антисептического действия. В медицинской и пищевой промышленности фенолы используются в качестве консервантов. Производные фенолов используются во многих отраслях промышленности: например, ксероформ - антисептическое средство, дифениловый эфир - теплоноситель, нитропроизводные (пикриновая кислота) - взрывчатые вещества, фенолы являются исходным сырьем для промышленного синтеза многих лекарственных средств, пластмасс, красителей. Некоторые фенолы токсичны, на производствах, связанных с их получением или использованием, они могут представлять профессиональную вредность.

По числу гидроксильных групп, присоединяемых к бензольному кольцу, фенолы делятся на одно-, двух- и трехатомные, к которым соответственно относятся: фенол, карболовая кислота (оксибензол); пирокатехин, гидрохинон, резорцин; пирогаллол, окисигидрохинон, флороглюцин. К фенолам относятся и крезолы - оксипроиз-водные толуола.

В природе фенолы редко встречаются в свободном виде. В растениях они содержатся в виде отдельных производных, например эфгенол в гвоздичном масле, сафрол в сасафросовом масле. Особенно много производных фенолов в плодах цитрусовых.

фенолы в подавляющем большинстве случаев - бесцветные кристаллические вещества. Одноагомные фенолы обладают характерным интенсивным запахом, легко отгоняются с водяным паром. Многие фенолы хорошо растворимы в воде и бензоле, все хорошо растворяются в спирте. Фенолы обладают кислотными свойствами реагируют со щелочами, образуя соли (феноляты). На этом свойстве основано выделение фенола из каменноугольной смолы методом экстрагирования растворами щелочей или аммиачной водой. Фенолы проявляют также свойства окси соединений (образуют простые и сложные эфиры), а также свойства соединений ароматического ряда.

Фенолы легко окисляются. В организме человека фенолы инактивируются путем метилирования. Не исключено, что фенолы поступающие с пищей, используются для биосинтеза полифенолов: катехоламинов. индоли-ламинов, убихинонов. Фенолы поступают в организм человека через легкие, неповрежденную кожу и слизистые оболочки. Из организма выделяются с мочой, а небольшая часть с выдыхаемым воздухом, главным образом, в виде коньюгатов с серной и глюкуроновой кислотой. Одноатомные фенолы в том числе крезолы, ксиле-нолы и др. являются нервными ядами, действующими на ЦНС, они также оказывают сильное прижигающее и раздражающее действие на кожу.

Галогенопроизводные одноатомных фенолов в особенности ди- и трихлорфенолы могут в процессе производства и при реакциях разложения образовывать исключительно токсичные диоксины. Диоксины даже в ничтожно малых количествах проявляют дермотоксические, гепатотоксические и нейротоксические свойства с отдаленным воздействием на генотип.

Многоатомные фенолы проявляют свойства гемических ядов, вызывая образование метгемоглобина а также гемолиз с развитием гемолитической желтухи. Из многоатомных фенолов очень токсичным является пирокатехин. Резорцин менее токсичен, чем другие диоксибензолы, несмотря на выраженное резорбтивное действия. Пирогаллол, используемый в фармацевтической промышленности как исходный продукт для синтеза некоторых противоглистных средств, вызывает образование метгемоглобина и очень токсичен.

5. Карболовая кислота (Phenolum purum) С^ОН (фенол, оксибензол)- простейший представитель органических соединений, содержащих группу ОН в непосредственной связи с бензольным кольцом, обладает бактерицидными свойствами, вследствие чего используется для дезинфекции, дезинсекции. Карболовая кислота применяется также как местное прижигающее средство. При приеме внутрь и при вдыхании паров карболовой кислоты проявляется et токсичность. Она воздействует на ЦНС, разрушает клетки крови. Применяется в фармацевтической промышленности как консервант, в производстве синтетических красителей, для получения полимерных материалов, синтетических волокон, в производстве взрывчатых веществ

Открыта в 1834 году немецким химиком Рунге. Белое кристаллическое вещество с характерным резким запахом. Температура плавления +42,3°С. Температура кипения +182,1°С. Удельный вес - 1,07] (при Т +25°С). При температуре 4- 15°С в воде растворяется 8% карболовой кислоты. Хорошо растворяется в спирте, эфире, бензоле, липоидах. Незначительное количество влаги переводит карболовую кислоту из кристаллического со-стояния в жидкое. Техническая карболовая кислота представляет собой красно-бурую, иногда черную, вязкую жидкость.

Кислотные свойства выражены очень слабо. Образует простые и сложные эфиры, легко окисляется на воздухе, что сопровождается розовым окрашиванием ее кристаллов.

Карболовую кислоту получают непосредственным выделением из смолы, получаемой при сухой перегонке дерева, каменного угля или синтетически.

Антисептические свойства карболовой кислоты были обнаружены в 1834 году, но впервые в хирургическую практику она была введена в 1867 году Дж. Листером. Механизм антисептического действия карболовой кислоты связывают с е8 денатурирующим действием на белки микроорганизмов или с нарушением окислительно-восстановительной системы бактериальных клеток вследствие накопления в них карболовой кислоты и взаимодействия ее гадроксильной группы с аминогруппами белков. 1 - 8% растворы карболовой кислоты вызывают необратимую денатурацию и осаждение белка, чем выше концентрация кислоты, тем интенсивнее идет процесс денатурации белка.

ПДК паров карболовой кислоты в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м 3 .

Карболовая кислота обладает токсическими свойствами, которые проявляются при наружном воздействии, и при приеме внутрь и при вдыхании ее паров. Карболовая кислота легко всасывается кожей и вызывает обра'-зование белого струпа, который затем буреет, а позднее становится белым, окруженным красной каймой, исчезающей через несколько дней, при этом струп мумифицируется и отпадает. При длительном воздействии на кожу раствора 5% карболовой кислоты возникает ощущение жжения, боли, а затем потеря в этом месте чувствительности вследствие паралича окончаний чувствительных нервов. 2% раствор карболовой кислоты длительно воздействуя на кожу может вызвать гангрену конечностей, вероятно вследствие сужения сосудов и тромбозов. Карболовая кислота вызывает воспаление и некроз слизистых оболочек.

Физические и химические свойства иприта и люизита. Способы боевого применения. Пути проникновения в организм. Токсичность.

На вооружении армий стран НАТО стоит перегнанный иприт, представляющий собой бесцветную жидкость, со слабым запахом горчицы или касторового масла. Технический иприт имеет запах чеснока. Температура кипения 217 0 С, поэтому он испаряется медленно и является стойким отравляющим веществом. Стойкость его на местности летом до 1 -1,5 суток, в лесу – до недели, в холодное время до 5-7 суток и более. Температура замерзания – 14,4 0 С, плотность паров по воздуху 5,5. Иприт хорошо растворим в органических растворителях, в воде растворим плохо. Гидролиз протекает медленно, с образованием нетоксичных продуктов. Иприт дегазируется веществами, содержащими активный хлор. Ввиду низкой летучести иприта, по мнению зарубежных военных специалистов, его будут широко применять в аэрозольном состоянии с помощью различных распылителей и генераторов аэрозолей.

Люизит является мышьяковистым соединением в состав которого входит трехвалентный мышьяк, люизит – бесцветная жидкость. Технический люизит имеет запах герани. Температура кипения 190 0 С. Он хорошо растворим в органических соединениях и плохо в воде. Хорошо растворяется в органических растворителях, жирах и липидах. Быстро проникает через кожу. Гидролиз протекает медленно, с образованием токсичных продуктов. При гидролизе образуется оксид, который содержит трехвалентный мышьяк и является сильно ядовитым веществом – употреблять такую воду нельзя. Под действием крепких растворов щелочей люизит разрушается с выделением ацетилена. Дегазируется, как и иприт, хлорактивными веществами.

Токсичность. ОВ кожно-нарывного действия могут проникать всеми возможными путями и вызывать поражения кожи, глаз, а также ингаляционные, пероральные и комбинированные поражения. Местные поражения кожи ипритом и люизитом с образованием пузыря, вызываются в дозе 0,1 мг/см. Смертельная доза при попадании иприта на кожу – 50 мг/кг, люизита-30 мг/кг, азотистого иприта-20 мг/кг. Воздействие паров иприта в концентрации 0,001 мг/л приводит к поражению глаз. Смертельная концентрация паров иприта и люизита при минутной экспозиции составляет 1,5 и 2,5 – мг/л соответственно.

Газдиева Д.И.,Гаджимагомедова М.А.

Научный руководитель: старший преподаватель Бочкарёв Д.В.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ. Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф

Резюме

Данная статья посвящена проблеме изучения влияния на глаза таких токсических химических веществ цитотоксического действия, как иприт и люизит. Методы исследования: изучение теоретического материала из различных литературных источников и анализ полученных данных. В статье подробно разобрали механизм действия иприта и люизита, клинические проявления, возникающие при поражении глаз данными веществами, также были подробно рассмотрены основные методы по оказанию медицинской помощи, при поражении глаз ипритом и люизитом, на этапах медицинской эвакуации.

Ключевые слова

Статья

При исследовании данных, полученных в работе на основе анализа зарубежной и отечественной литературы, было выявлено, что в общей структуре травматических поражений доля поражений глаз составляет до 15 % от общего числа всех травм. Повреждения глаз при чрезвычайных ситуациях определяются действием поражающего фактора и могут подразделяться на механические (ранения), химические, термические и лучевые.

Наиболее подробно разберем поражения глаз, вызванные такими токсичными химическими веществами цитотоксического действия, как иприт и люизит.

Иприт относится к одной из групп цитотоксикантов, образующих аддукты нуклеиновых кислот. Это вещество представляет собой маслянистую жидкость темно-бурого цвета с запахом чеснока или горчицы. Химическое название иприта – бис (2 – хлорэтил) сульфид. Чистый иприт как бесцветная жидкость, почти без запаха, температура кипения его составляет 217˚С, температура плавления +14˚С. Стойкость зависит от способа применения и погодных условий. В воде иприт плохо растворяется и гидролиз идет медленно. У иприта отсроченное действие, обычно, первые симптомы проявляются спустя 4-6 часов после воздействия (в отдельных случаях скрытый период достигает 12-24 ч.). Как табельное боевое отравляющее вещество, находится на вооружении армий многих государств. Для дегазации иприта используют хлорактивные вещества: хлорамин, хлорная известь, дихлорамин.

Действие иприта и люизита многообразно. При поступлении в организм человека, они способны поражать кожу, глаза, органы желудочно-кишечного тракта, органы дыхания и вызывать общую интоксикацию.

Проанализируем, как иприт и люизит влияют на органы зрения.

Клиника поражения ипритом зависит от пути поступления яда и вида его применения. Из всего многообразия клинических форм иприта, наиболее характерными для поражения глаз являются: парообразный и капельно-жидкий иприт. Для каждой из приведенных форм характерна различная степень поражения: легкая, средняя, тяжелая.

В конце латентного периода, который длится от 2 до 12 часов, появляются поражения, которые характерны для легкой степени тяжести. Одним из первых признаков поражения глаз являются: слезотечение, светобоязнь, гиперемия и отек конъюнктивы, которые сопровождаются жалобами на инородное тело или песок в глазах. Эти симптомы постепенно начинают усиливаться, из-за чего пораженный человек теряет боеспособность. Симптомы при легких поражениях нарастают медленно, наибольшей интенсивности они достигают на 2-е сутки, а через 7-10 дней признаки поражения исчезают полностью.

При поражении средней степени характеризуется более ранним появлением (от 3 до 6 часов с момента поражения) и очень быстрым развитием симптомов перечисленных выше. Поражение глаз обычно протекают в виде гнойного конъюнктивита. Ухудшение состояния пострадавшего отмечается на 2 сутки.

При тяжелой степени поражения, который вызван действием парообразного иприта, латентный период становится еще короче и составляет от 1 до 3 часов. Очень быстро нарастают светобоязнь, слезотечение, болезненность глазных яблок, неприятное ощущение песка в глазах, блефароспазм и резкий отек конъюнктивы. Вскоре появляются и другие симптомы при поражении иных органов и систем. У больных с поражениями глаз и возникновением кератоконъюнктивита, исход благополучный, улучшение наступает в течение 2—4 нед, а общее выздоровление затягивается на срок свыше 1—1,5 мес.

Капельно-жидкий иприт чаще всего вызывает локальные поражения глаз, кожи и ЖКТ. Поражение органа зрения капельным ипритом протекает очень тяжело. После короткого латентного периода, который длится от 1—2 часов, быстро возникают светобоязнь, сильные глазные боли, хемоз, слезотечение. На вторые сутки отмечается появление диффузных помутнений роговицы. Далее присоединяется вторичная инфекция и возникает изъязвление, возможна перфорация роговицы. Течение болезни продолжительное и может длиться до 6 месяцев. Возможно появления таких осложнений как: панофтальмит, рубцовая деформация век. К отдаленным последствиям относят: стойкая светобоязнь, снижение остроты зрения, помутнение роговицы.

На сегодняшний день информация о структуре и количестве офтальмологической патологии в чрезвычайных ситуациях представлена недостаточно. В наибольшей степени это касается медицинской эвакуации и тактических описаний соответствующих групп пострадавших. Во всех видах чрезвычайных ситуаций первая помощь в пострадавшем районе, как правило, ограничивается рамками деятельности по оказанию само - и взаимопомощи, а также может оказываться спасателями. Основной задачей и практической возможностью является, механическое удаление видимых загрязнений с век и глаз с помощью подручных материалов или сервисного медицинского оборудования, борьба с болью, наложение асептической повязки на один или оба глаза, эвакуация пострадавших из очага поражения, промывание глаз водой при химических ожогах.

Несмотря на замедленное проявление интоксикации, первую помощь при поражении ипритом и люизитом, необходимо оказывать немедленно, сразу после поражения.

Она предусматривает следующие мероприятия: частичная санитарная обработка открытых участков кожи, жидкостью индивидуального противохимического пакета (ИПП) и обильное промывание глаз водой (в течение первых 5 мин); надевание противогаза, при попадании аэрозоля на кожу лица, противогаз надевается после обработки глаз водой из фляги и кожи лица жидкостью ИПП.

Важно знать, в случае попадания иприта и люизита в глаза их необходимо промыть 2 % раствором гидрокарбоната натрия или водой. При лечении поражений люизитом, после промывания необходимо заложить за веко 30% унитиоловую мазь на ланолине, так как специфическим антидотом люизита является унитол.

Лечение поражений люизитом состоит в том, что необходимо продолжить курс антидотной терапии и одновременно нужно применять симптоматические средства, их лечебное мероприятие будет аналогично описанным для лечения поражений ипритом.

Первая помощь всегда оказывается в очаге поражения и включает проведение следующих мероприятий: промывание глаз водой из фляги, надевание противогаза, обработка зараженной кожи и прилегающего обмундирования содержимым ИПП. За пределами химического очага рекомендуется повторное промывание глаз водой.

Доврачебная помощь — лечение в зависимости от симптомов поражения: при попадании в глаза капель иприта или люизита, при возникновении раздражении конъюнктивы, необходимо обильное промывание глаз 2% раствором гидрокарбоната натрия или водой, закладывание за веки лечебных мазей.

Первая врачебная помощь при поражении глаз включает в себя: применение 1 % раствор дикаина, промывание глаз 0,5% раствором хлорамина или 2% раствором гидрокарбоната натрия, закладывание за веки глазной мази с антибиотиками. В связи с развитием светобоязни пострадавшему надевают темные очки или хотя бы защитный козырек.

Квалифицированная медицинская помощь включает в себя мероприятия, описанные ранее, но в более полном объеме. Проводится полная санитарная обработка пострадавших легкой и средней степени, тяжело-пораженным придется ограничиться частичной санитарной обработкой с заменой одежды и белья. Проводится закладывание за веки глазных мазей, вводятся антибиотики, витамины. При резорбтивном действии ТХВ необходимо: внутривенное введение 30 % раствора тиосульфата натрия по 10—20 мл; применение витаминов С, B1, В2, В6, B12, метилурацила по 1 г 3 раза в день, нуклеината натрия — по 0,1—0,2 г 3 раза в день, анаболических препаратов типа неробола — по 0,005 г 3 раза в день; при угнетенном состоянии — нейростимуляторы (кофеин, сиднокарб по 0,005 г 1—2 раза в день).

Большинство пораженных ипритом или люизитом будут нуждаться в длительном лечении в специализированных стационарах. В зависимости от ведущего поражения их сортируют и транспортируют в соответствии с эвакуационным предназначением.

Литература

3. Б.В.Кравец, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ГОУ ВПО АГМА. Учебное пособие – Медицина катастроф. ГОУ ВПО АГМА. - Благовещенск, 2019. – С. 242

Иприт (горчичный газ), дихлордиэтилсульфид, является серо-содержащим веществом:

На вооружении США состоит перегнанный иприт (химически чистый, под шифром HD), представляющий собой бесцветную жидкость с очень слабым запахом горчицы (или касторового масла). Температура кипения 217°С, поэтому он испаряется медленно и является типичным стойким ОВ. Стойкость его на местности летом до 1—1,5 сут, в лесу — до недели, в холодное время— до 5—7 сут и более. Температура замерзания 14,4°С; плотность 1,28 г/см 3 ; плотность паров по воздуху 5,5; летучесть при 20°С— 0,9 мг/л воздуха. Технический иприт (неочищенный) представляет собой темно-бурую маслянистую жидкость с запахом горчицы или чеснока.

Иприт является липидотропным веществом, он хорошо растворяется в органических растворителях (дисхлорэтан, бензол, бензин, спирт, четыреххлористый углерод, ацетон, керосин), в жирах и липидах. В воде растворяется плохо (700—800 мг/л). Хорошо проникает через неповрежденную кожу человека.

Иприт в воде медленно гидролизуется с образованием соляной кислоты и нетоксичного тиодигликоля:

При кипячении и добавлении щелочных веществ гидролиз его в воде ускоряется. Следует отметить, что иприт тяжелее воды, и на дне водоемов создается депо, из которого он постепенно растворяется, поэтому заражение водоема держится очень длительно.

Иприт дегазируется. веществами, содержащими активный хлор_: хлорной известью, хлорамином, дихлорамином, гипохлоритом кальция и др. При этом в водной среде происходит окисление атомарным кислородом, выделяющимся под действием хлорактивных веществ, и иприт превращается в нетоксичный сульфоксид, а при избытке окислителя может образоваться токсичный сульфон:

В безводной среде происходит хлорирование иприта с образованием нетоксичных полихлоридов, например, гексахлорида:

В армиях НАТО имеется так называемый кислородный иприт (под шифром Т):

который в 5 раз токсичнее перегнанного.

Ввиду низкой летучести иприта, по мнению зарубежных военных специалистов, его будут широко применять в аэрозольном состоянии с помощью различных распылителей и генераторов аэрозолей.

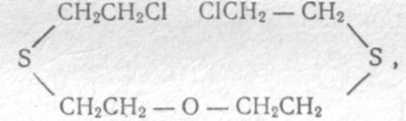

Азотистый иприт, трихлортриэтиламин, или дихлордиэтилэтиламин

получил свое название по структурному сходству с ипритом (содержит три или две хлорэтильные группы) и сходному действию на организм. Химически чистый трихлорэтиламин — это бесцветная жидкость, а технический продукт — светло-коричневая, с почти неуловимым ароматным запахом. Плотность 1,24 г/см 3 . Температура кипения 233°С, поэтому является более стойким веществом, чем иприт. Температура плавления—10°С.

В воде растворяется плохо (до 500 мг/л), хорошо растворяется в органических растворителях, жирах и липидах.

Азотистый иприт в воде гидролизуется очень медленно с образованием нетоксичного конечного продукта — триэтаноламина и соляной кислоты:

Дегазируется также хлорактивными веществами (хлорной известью, гипохлоритом кальция, дихлорамином), но труднее иприта.

Люизит является мышьяксодержащим веществом, в состав его входит трехвалентный мышьяк (более токсичный, чем пятивалентный). Название получил по фамилии американского химика Льюиса, предложившего его в качестве ОВ в 1918 г.

Люизит, хлорвинилдихлорарсин,

в химически чистом виде представляет собой бесцветную жидкость. Технический люизит — темно-бурая жидкость с запахом герани, плотность 1,83 г/см 3 . Температура кипения 190°С, испаряется быстрее, чем иприт, но также относится к стойким ОВ. Плохо растворяется в воде. Хорошо растворяется в органических растворителях, жирах и липидах. Быстро проникает через кожу.

Водой гидролизуется быстрее иприта, но при этом образуется оксид, который содержит трехвалентный мышьяк и является сильно ядовитым веществом; употреблять такую воду нельзя (ни в коем случае):

Cl2As — СН = СНС1 + Н20—0 = As —СН = СНС1+2НС1.

Под действием крепких растворов щелочей люизит разрушается с выделением ацетилена.

Дегазируется, как и иприт, хлорактивными веществами (хлорной известью, хлорамином, дихлорамином и др.). При этом мышьяк из трехвалентного окисляется в пятивалентный.

Токсичность. ОВ кожно-нарывного действия могут проникать в организм всеми возможными путями и вызывать поражения кожи, глаз, а также ингаляционные, пероральные и комбинированные поражения.

Токсичность этих веществ достаточно высока. Иприт при попадании на кожу в капельно-жидком виде в дозе 0,1 мг/см 2 уже вызывает образование пузыря, в дозе 50 мг/кг — тяжелое, смертельное поражение; пары его в концентрации 0,001 мг/л вызывают поражение глаз, в концентрациях 0,15 мг/л — смертельное ингаляционное поражение при экспозиции 15 мин, а 0,3 мг/л — при экспозиции 2— 5 мин.

Азотистый иприт оказывает более сильное резорбтивное действие, а местное действие на кожу выражено несколько слабее. При попадании на кожу в дозе 3 мг/кг он вызывает поражение, выводящее человека из строя до месяца, в дозе 20 мг/кг—смертельное поражение.

Токсичность люизита: при попадании на кожу в дозе 0,1— 0,2 мг/см 2 вызывает образование пузыря, в дозе 30 мг/кг — смерть; пары и аэрозоли в концентрации 0,25 мг/л и экспозиции 15 мин приводят к смерти.

Читайте также: