Болезнь движения теории укачивания основы экспертизы реферат

Обновлено: 28.06.2024

Транспортное укачивание (болезнь движения) – совокупность симптомов, возникающих у человека при перемещении на транспорте.

ВВЕДЕНИЕ

Научное название укачивания – кинетоз. Он возникает не только на море, но и в самолете, автомобиле, автобусе, поезде, при качании на качелях, каруселях, т.е. от любой качки или неравномерной скорости движения.

Считается, что в возрасте до 2 лет ребенок обычно устойчив к укачиванию. Неприятности начинаются от 2 до 12 лет. Общеизвестен факт большого процента укачивания в автомобиле у детей именно этой возрастной группы. В дальнейшем устойчивость к кинетозам медленно возрастает.

Распространенность транспортного укачивания чрезвычайно высока. Исследования показали, что у детей младше 10-летнего возраста укачивание встречается более чем в 60 % случаев. В возрасте от 10 до 20 лет укачивание отмечают 45 % опрошенных. В среднем от систематического транспортного укачивания страдают 5–10 % людей. Пожилые люди значительно реже жалуются на укачивание.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

механизм развития кинетоза

Кинетоз в широком смысле – это синдром общей адаптации организма к субъективно невероятному, субъективно невозможному фактору (стечению факторов), проходящий в своем развитии последовательно (или непоследовательно) через фазы активизации эмоционально-двигательного, вегетативного, интеллектуального и социально-психологического реагирования.

Адаптация – это процесс и структурно-функциональное приспособление организма в целом или отдельных его систем к окружающим условиям. Основой адаптации является прогнозирование ( прогнозирование – предсказание будущего характера процессов на основе информации об их протекании в прошлом и настоящем).

Вывод: при возникновении непривычных (экстремальных) ситуаций человек адаптируется к ним путем прогнозирования дальнейших событий, в соответствии с этим перестраивая свою деятельность. Предпочтение того или иного типа реагирования определяется индивидуальной программой защитного поведения.

Понять механизм кинетоза до конца ещё не удалось, но ближе всех к этому подошла теория сенсорного конфликта. Согласно ей в центральной нервной системе существует своеобразный банк информации, или блок нервной модели раздражителя, который связан с блоком сравнения информации. В последнем составляются сигналы, поступающие от органов чувств и блока нервной модели. Если формируемый образ совпадает с моделью, то укачивание не наступает. И наоборот, болезнь движения возникает в тех случаях, когда сигналы, идущие от органов чувств, воспринимающих движение, отличаются от ожидаемых организмом.

По мере того как дети осваивают разнообразные движения и двигательные навыки, учатся применять их в различных ситуациях, у них в памяти накапливается большое количество программ реагирования на окружающие условия. При возникновении подобных условий в будущем (когда информация от органов чувств совпадает с ожидаемой информацией), у ребенка включается уже имеющаяся программа реагирования в данной ситуации, и укачивание не наступает. Следовательно, чем старше ребенок, тем больше у него накопленного двигательного опыта, тем в меньшем количестве ситуаций он подвергается воздействию укачивания.

Дети до двух лет обладают минимальными двигательными возможностями и двигательным опытом и должны укачиваться, но этого не происходит. Данный феномен можно объяснить, рассмотрев кинетоз и механизм его возникновения с позиций теории многоуровневого построения движений Н.А. Бернштейна.

Согласно этой теории Н.А. Бернштейна мозг человека сформирован этаж (уровень) за этажом в том порядке, в каком они возникали в процессе эволюции:

•первым сформировался уровень A - руброспинальный уровень

•затем появился уровень B - уровень мышечно-суставной координации

•затем уровень C - уровень пространственного поля

•далее уровень D - уровень действий

Каждый из этих уровней характеризуется своими особыми мозговыми анатомическими субстратами и особым, свойственным ему составом и строением той чувствительности, на которой он основывает свои сенсорные коррекции для реализации своего списка двигательных актов.

Исходя из теории Н.А. Бернштейна, можно утверждать , что для развития механизмов кинетоза у человека необходима работа уровня D (уровня действий), поскольку только этот уровень способен решать задачи, связанные с прогнозированием. Для других уровней решение подобных задач недоступно.

Как известно, дети рождаются на свет с только что заканчивающим свое развитие уровнем B и с ещё не вступившим в работу уровнем A. Анатомическое дозревание мозга у человека заканчивается в двухлетнем возрасте, именно в этом возрасте включается в работу уровень D (для того, чтобы уровень D начал свою работу, необходимо, чтобы нижележащие уровни A, B и C были в рабочем состоянии). С момента включения в работу уровня D у детей, как правило, и начинают развиваться механизмы, приводящие к укачиванию (кинетозу).

Также следует учитывать , что дети младше двух лет почти не используют зрительную систему для пространственной ориентации, поэтому меньше подвержены укачиванию.

______________________________________________________________________________

Считается, что укачивание может быть обусловлено двумя причинами:

•чрезмерным раздражением вестибулярного аппарата при значительных, непривычных ускорениях;

•несоответствием между вестибулярными, зрительными и соматосенсорными стимулами.

На сегодняшний день наибольшее предпочтение отдают последней теории , т. е. так называемой теории сенсорного несоответствия или сенсорного конфликта. Укачивание наблюдается только при сохранности лабиринта, вестибулокохлеарного нерва и вестибуло-мозжечковых трактов. Значение зрительного анализатора с точки зрения развития укачивания не столь велико. Известно, например, что слепые также подвержены укачиванию, как и зрячие, хотя и страдают от этого расстройства несколько реже.

Выделяют две категории рассогласования информации о движении:

• в первом случае - возникает несоответствие между информацией, поступающей через зрительный анализатор и получаемой от вестибулярных аппаратов (у человека, находящегося в закрытой каюте корабля или на заднем сиденье движущегося автомобиля, вестибулярная афферентация создает ощущение ускорения, в то время как зрительная свидетельствует об относительной неподвижности окружающих предметов);

• во втором случае - возникает несоответствие между сигналами от полукружных каналов и отолитовых органов, которые передают в центральную нервную систему противоречивую информацию.

. интенсивность тошноты и головокружения прямо пропорциональна степени сенсорного рассогласования

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Симптомы укачивания, как правило, развиваются постепенно. Продромальными признаками служит зевота, гипервентиляция, слюнотечение, бледность, обильный холодный пот, сонливость, а также аэрофагия, головокружение, головная боль, общее недомогание, усталость. Затем появляется и нарастает тошнота, начинается рвота, нарушается координация движений. Больной чувствует сильную слабость, не может сосредоточиться. Продолжительная болезнь движения с сильной рвотой может привести к артериальной гипотонии, обезвоживанию, истощению и депрессии.

Иногда болезнь движения протекает с преобладанием определенных симптомов.

Болезни движения условно классифицируют на четыре основные формы:

• нервная форма - основные симптомы: головокружение, тяжесть в голове, головная боль, слабость, сонливость (при этой форме укачивания страдает психическая сфера);

• желудочно-кишечная форма - характеризуется искажениями вкусовых ощущений, наблюдается снижение аппетита, появляется тошнота и рвота, после чего самочувствие временно улучшается, может возникнуть брезгливость к запахам пригорелой пищи, табачного дыма, рвотных масс, выхлопных газов и др.

• сердечно-сосудистая форма - в начальной стадии наблюдается учащение сердечной деятельности, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, по мере развития процесса укачивания пульс становится более редким, дыхание поверхностным, артериальное давление падает;

• смешанная форма (самая частая) - симптомы болезни могут возникать в самых разнообразных сочетаниях, напоминая то одну, то другую формы укачивания.

Течение болезни движения зависит от интенсивности провоцирующего раздражителя и индивидуальной чувствительности человека к укачиванию. У некоторых людей до появления рвоты могут наблюдаться лишь незначительные признаки заболевания. У других может отмечаться длительное и тяжелое недомогание, но без рвоты.

Когда воздействие провоцирующего болезнь движения фактора продолжается длительное время, у большинства людей наблюдается постепенное уменьшение проявлений укачивания. Скорость адаптации очень вариабельна и зависит от индивидуальных особенностей человека. В большинстве случаев адаптация происходит через 2–3 суток. При этом к 4-м суткам все симптомы болезни движения обычно полностью проходят. Сущность адаптации заключается в установлении нового контроля двигательных актов в изменившихся условиях. После возвращения в нормальные условия центральная нервная система должна вновь перестраиваться, что может сопровождаться симптомами болезни движения, правда, выраженными в меньшей степени (такая реадаптация наблюдается, например, у моряков, вернувшихся из длительного плавания).

Факторы риска укачивания:

• Пол : женщины обладают меньшей устойчивостью к укачиванию, чем мужчины того же возраста; возможно, подобные различия в частоте кинетозов связаны с гормональными факторами;

• Беременность и менструация : отмечено, что устойчивость женщин к укачиванию резко снижается во время менструации и в период беременности;

• Пожилой возраст : среди лиц пожилого возраста укачивание встречается довольно часто, особенно важно учитывать этот факт людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• Тип нервной системы : считается, что экстраверты более устойчивы к укачиванию, чем интраверты, мотивация и активация внимания, страх, тревога могут провоцировать укачивание.

ДИАГНОСТИКА

Обычно болезнь движения на основании жалоб, анамниза и клинической каритины диагностировать несложно. . Но следует всегда помнить, что в некоторых случаях симптомы укачивания могут быть проявлением другого неврологического недуга. Тогда требуются дополнительные методы обследования. Рассмотрим некоторые из них.

Тест с целью регистрации глазодвигательной реакции (нистагма), вызванной определенными положениями глаз при неизменном положении тела, то есть возникающей в отсутствие вестибулярных раздражителей. Применяется для диагностики патологии в центральных или периферических вестибулярных отделах.

Ряд зрительных тестов с разнонаправленной зрительной стимуляцией в центральном, либо полном поле зрения. Тесты проводятся с целью изучения способности систем управления взором производить самые разнообразные (быстрые и точные целенаправленные, плавные скользящие, а также рефлекторные неосознанные) движения глаз.

Калорическая проба. Целью тестирования является температурная стимуляция боковых полукружных каналов каждого уха посредством водяных или воздушных стимулов, возбуждающих или тормозящих работу периферического вестибулярного органа.

Вращательные пробы. Предназначены для определения функции вестибулярной системы при ее раздражении с помощью воздействия различных угловых ускорений (синусоидальные вращения, импульсные воздействия, трапециевидные вращения и др.).

Вестибулометрические исследования представляют собой графическую регистрацию нистагма при отклонении продольной оси глаза и с использованием специальных очков.

Компьютерная динамическая постурография позволяет изучать взаимодействие зрительной, вестибулярной и мышечной систем при обеспечении функции равновесия и проводить реабилитацию пациентов по специальным программам, учитывающим индивидуальные особенности, характер и этап заболевания.

Такое исследование вестибулярного аппарата позволит исключить органическую патологию.

ПРОФИЛАКТИКА и ЛЕЧЕНИЕ

Общие рекомендации по снижению риска развития болезни движения:

•перед поездкой необходимо хорошо отдохнуть, в случае бессонницы лучше принять успокоительное или снотворное средство;

•в день поездки следует избегать спиртных напитков и ограничить курение;

•голод и переедание могут провоцировать болезнь движения;

•необходимо избегать употребления цельного молока и сильногазированных напитков, предпочтительнее напитки с легким кислым вкусом;

•во время длительной поездки нужно часто и понемногу есть легкую пищу.

Профилактика укачивания во время поездки:

физические факторы

•во время поездок на транспорте рекомендуют находиться в месте наименьшей амплитуды движения, например в средней части корабля или в той части самолета, которая расположена между крыльями;

•необходимо до минимума ограничить движения головой - ограничения движений головой могут быть произвольными, но лучше если голова будет опираться на соответствующую опору (советуют лежать на спине или находиться полулежа с валиком под головой);

•во время поездок на наземном транспорте лучше располагаться лицом по ходу движения;не следует активно двигать головой и следить за мельканием предметов за окном (предпочтительно располагаться на переднем сидении и смотреть вперед, можно также закрыть глаза и занять удобную позу, откинув кресло максимально назад);

•важно избегать в дороге перегревания и переохлаждения - температура в салоне транспортного средства должна быть комфортной;

•вероятность укачивания можно снизить, если отвлечься от окружающей обстановки и заняться интересным делом, полностью сконцентрировавшись на нем;

•благоприятно влияет прослушивание легкой мелодичной музыки.

зрительные факторы

•во время поездок на транспорте не следует читать;

•взгляд нужно фиксировать на уровне 45 над горизонтом: это снижает чувствительность к укачиванию;

•не надо смотреть на волны или другие движущиеся объекты;

•в каюте корабля или в самолете, при первых признаках укачивания лучше сидеть с закрытыми глазами либо зафиксировать взгляд на линии горизонта;

•в автомобиле целесообразно смотреть перед собой, а не в боковые стекла.

медикаментозные средства

• антигистаминные средства (H1-блокаторы): укачивание уменьшают лишь те H1-блокаторы, которые обладают центральным антихолинергическим действием; к таким препаратам относятся дименгидринат, дифенгидрамин, прометазин, меклозин, циклизин; рекомендуют за один час до поездки принять дифенгидрамин или циклизин, 50 мг внутрь; меклозин или прометазин, 25 мг внутрь (основной побочный эффект этих препаратов – седативное или снотворное действие, он более выражен у дименгидрината и дифенгидрамина, кроме того, H1-блокаторы могут вызывать сухость во рту и нарушение аккомодации).

• антихолинергические средства тормозят активность центральных вестибулярных структур; в настоящее время выпускаются пластыри со скополамином, высвобождающие в кровь 0,5 мг скополамина в течение 72 часов (побочные эффекты скополамина обусловлены главным образом блокадой M-холинорецепторов и включают сухость во рту и сонливость, кроме того, возможна амнезия и галлюцинации, с большой осторожностью скополамин назначают пожилым из-за опасности развития психоза или острой задержки мочи).

• фенотиазины - в основном для профилактики укачивания используют прометазин; препарат обладает антигистаминной активностью и по действию на укачивание не уступает другим H1-блокаторам, принимают его внутрь в дозе 25 мг. (прометазин часто вызывает сонливость, зато гораздо реже, чем другие фенотиазины, – экстрапирамидные нарушения).

• комбинированные препараты - высокой эффективностью обладают комбинированные средства, включающие несколько действующих веществ из разных фармакологических групп; выпускаются, например, препараты, содержащие скополамин (0,33 мг) и дифенгидрамин (25 мг) или скополамин (0,2 мг), дименгидринат (50 мг) и кофеин (20 мг);

• гомеопатические средства - сочетают высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов (классов препаратов, рассмотренных ранее), в ряде случаев становятся препаратами выбора для лечения и профилактики укачивания в транспорте; например препарат коккулин, который не имеет противопоказаний, поэтому его могут принимать взрослые, дети, беременные женщины, пожилые люди, также он не усиливает действие снотворных и седативных препаратов, а также алкоголя; Коккулин принимают по 2 таблетки 3 раза в день накануне и в день поездки. Таблетки нужно рассасывать. Для купирования укачивания препарат принимают по 2 таблетки каждый час до улучшения состояния;

нелекарственные методы

•психотерапия;

•тренировка самоконтроля вегетативных реакций с использованием биологической обратной связи;

•программы тренировки вестибулярной системы, целью которых может быть приобретение защитной адаптации человека к провоцирующим укачивание движениям - широкий комплекс активных, пассивных и комбинированных тренировок, при которых на вестибулярный аппарат действуют различные ускорения:

- к активным тренировкам относятся специальные физические и гимнастические упражнения, занятия теннисом, волейболом, плаванием, акробатические прыжки на батуте;

- к пассивным тренировкам относятся вращение на вращательных креслах, укачивание на качелях.

Индивидуальный выбор наиболее эффективного средства профилактики укачивания осуществляют на основе специальных вестибулярных исследований, проводимых в специализированных центрах.

Вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе - такая крошечная, но весьма непросто устроенная система. Окончательное ее развитие завершается к 10 - 12, а то и к 15 годам. Вестибулярный аппарат, надо признаться, все еще недостаточно хорошо изучен специалистами, необыкновенно чутко реагирует на гравитационное поле Земли, силу земного притяжения. С физиологической точки зрения этот аппарат - часть сложнейшего механизма, позволяющего нам ориентироваться в любом трехмерном, даже в безопорном пространстве, а также поддерживать равновесие тела.

Благодаря ему и с закрытыми глазами человек может достаточно точно определить свое местонахождение. Итак, вестибулярный аппарат является органом равновесия. Рецепторы его раздражаются наклоном или движением головы, при этом возникают рефлекторные сокращения мышц, способствующие выпрямлению тела и сохранению позы. При помощи рецепторов вестибулярного аппарата происходит восприятие положения головы в пространстве, а также восприятие движения тела.

Разрушение полукружных каналов и преддверия вызывает потерю чувства равновесия. Голубь после разрушения лабиринтов не может летать. Если у морской свинки путем закапывания в ухо хлороформа выключить с одной стороны лабиринт, она начинает кататься по столу, вращаясь вокруг продольной оси тела. У человека ориентация в пространстве осуществляется, помимо органа равновесия, при помощи зрения, проприоцептивной и тактильной (кожной) чувствительности. Так, давление на подошвы ног, воспринимаемое тактильными рецепторами, свидетельствует о направлении действия силы земного притяжения. У глухонемых вестибулярный аппарат не функционирует.

Наклон головы они ощущают при помощи проприорецепторов шеи. Преддверие изнутри выстлано плоским эндотелием и заполнено эндолимфой (жидкостью). В нем имеются два участка, называемые пятнышками, где находятся рецепторные волосковые клетки, к которым подходят чувствительные волокна вестибулярного нерва. Волоски чувствительных клеток погружены в желеобразную массу, содержащую камешки, или отолиты, состоящие из мелких кристалликов карбоната кальция. В круглом мешочке пятнышко расположено в вертикальной плоскости, а в овальном - маточке - в горизонтальной.

При нормальном положении тела сила тяжести заставляет отолиты оказывать давление на определенные волосковые клетки. Когда голова повернута теменем вниз, отолит провисает на волосках; при боковом наклоне головы один отолит давит на в волоски, а другой провисает. Изменение давления отолитов вызывает возбуждение волосковых клеток, сигнализирующее о положении головы в пространстве. Чувствительные клетки гребешков в ампулах полукружных каналов возбуждаются при движениях эндолимфы, заполняющей каналы. При поворотах головы сначала из-за инерции эндолимфа отстает от этого движения, а когда оно закончено, она еще некоторое время движется.

Волосковые клетки раздражаются передвижением эндолимфы, это вызывает ощущение вращения и рефлекторное движение глаз и головы. Поскольку три полукружных канала расположены в 3-х плоскостях, то движение головы в любом направлении вызывает движение эндолимфы. Человек привык к движениям в горизонтальной плоскости, а непривычные движения вверх и вниз или в стороны при подъеме на лифте или морской качке, могут вызывать головокружение, чувство тошноты и рвоту. Тренировка (качели) понижает возбудимость органа равновесия и предотвращает нежелательные явления.

Синдром укачивания

К сожалению, вестибулярный аппарат, как и любой другой орган, уязвим. Признаком неблагополучия в нем является синдром укачивания. Он может служить проявлением того или иного заболевания вегетативной нервной системы или органов желудочно-кишечного тракта, воспалительных заболеваниях слухового аппарата. В этом случае необходимо тщательно и настойчиво лечить основное заболевание.

По мере выздоровления, как правило, исчезают и неприятные ощущения, возникавшие во время поездки на автобусе, в поезде или автомобиле. Но иногда укачивает в транспорте и практически здоровых людей. Порой это приводит к настоящим трагедиям. Известны случаи, когда люди, отправившиеся в далекое морское путешествие, кончали жизнь самоубийством, доведенные до отчаяния, почти безумия, укачиванием.

Грустно закончилась история молоденькой девушки, страстно мечтавшей стать танцовщицей, но вынужденной навсегда оставить даже мысли о балете. При выполнении некоторых па, стремительных поворотов и многочисленных вращений ей трудно было удержать равновесие, появлялись неприятные симптомы укачивания.

Профилактика

Что же делать вполне здоровым людям при синдроме укачивания? Надо хорошенько запомнить, что у нетренированного, ведущего малоподвижный образ жизни человека в определенный момент начинает резко ухудшаться самочувствие, а ухудшение состояния всего организма приводит к дисфункции и вестибулярного аппарата. И наоборот, закаленный практически всегда чувствует себя хорошо. Значит, даже при повышенной чувствительности вестибулярного аппарата он менее болезненно переносит укачивание или не испытывает его вообще.

Занятия спортом, физкультурой не только развивают определенные группы мышц, но и благотворно влияют на весь организм, в частности и на вестибулярный аппарат, тренируя, укрепляя его. Наиболее подходящие виды спорта для людей, подверженных укачиванию, - аэробика, бег трусцой, баскетбол, волейбол, футбол. Во время перемещений по площадке или полю с разными скоростями резко снижается возбудимость вестибулярного аппарата, происходит процесс его адаптации к нагрузкам, что помогает человеку избавиться от укачивания.

Как тренировать вестибулярный аппарат? Тренинг состоит из следующих физических упражнений:

различные наклоны и повороты головы; плавные ее вращения от одного плеча к другому; наклоны, повороты, вращения туловища в разные стороны (эти упражнения вы можете включить в комплекс утренней зарядки или выполнять их в течение дня; вначале делайте каждое движение 2 - 3 раза, постепенно доведите количество повторений до 6 - 8 раз и больше, ориентируясь на самочувствие и настроение во время занятий);

кувырки, гимнастические упражнения на турнике, бревне, с лонжей.

Не пренебрегайте и пассивным тренингом. Качайтесь в гамаке, на качелях. Различные карусели, аттракционы также служат укреплению вестибулярного аппарата. Не лишайте этих полезных развлечений себя, не отказывайте в них своим детям. Огромное значение имеет и настроение, с которым вы отправляетесь в дорогу. Самовнушение до поездки и во время ее, аутотренинг, уверенность в том, что все пройдет благополучно, приятные воспоминания или мечты о будущем, в которые вы можете погрузиться, войдя в автобус или садясь в электричку, смогут избавить вас от тягостного ожидания приступа дурноты или обморока, отогнать неприятные ощущения, сопровождающие синдром укачивания.

Кстати, собираясь в поездку, не чревоугодничайте, переедание недопустимо для людей с чувствительным вестибулярным аппаратом, но нельзя отправляться в путь и на пустой желудок. Еще один, чисто практический совет: всегда выходите из дома пораньше. На тот случай, чтобы, почувствовав приближение дурноты, обморока, головокружения, слабости (этих характерных симптомов синдрома укачивания, особенно резко проявляющихся в давке и духоте), вы могли выйти из салона автобуса или вагона метро и не спеша пройти часть пути пешком.

Такая предусмотрительность с вашей стороны поможет снять нервное напряжение, избежать стресса, вызванного страхом ожидания поездки, а возможно, и самого укачивания. Наконец, существует еще один путь избавления от синдрома укачивания - медикаментозный. Отправляясь в продолжительную поездку, захватите с собой аэрон (или любой его аналог), который снижает чувствительность вестибулярного аппарата.

Но не злоупотребляйте этим средством, иначе быстро разовьется привычка, и таблетки уже не будут оказывать нужного эффекта. Медикаментов сейчас в аптеках большой выбор, так что, проконсультировавшись со специалистом, вы сможете подобрать препарат и для себя.

Синдром скрытого укачивания

Несколько слов о таком явлении, как синдром скрытого укачивания. Иногда человек и не подозревает, что подвержен укачиванию. Например, моряк, как говорят, "ходит" на маленьком суденышке и не испытывает никаких неприятных ощущений, но стоит ему ступить на большой корабль, плавно двигающийся, слабо колышущийся, его "сваливает с ног" морская болезнь, которая сродни укачиванию.

Пассажир хорошо переносит поездки на автобусе, трамвае, и в, казалось бы, более комфортабельном легком автомобиле с мягким, плавным ходом его вдруг начинает укачивать. Шофер прекрасно справляется со своими водительскими обязанностями. Каждый раз садясь за руль, он неосознанно ставит перед собой сверхзадачу - внимательно следить за дорогой, соблюдать правила дорожного движения, не создавать аварийных ситуаций. Она-то и блокирует малейшие проявления синдрома укачивания.

Но вот шофер оказался не на привычном для себя месте водителя, а рядом, и его во время движения начинают мучить характерные для синдрома укачивания неприятные ощущения. Синдром скрытого укачивания может сыграть с человеком, не подозревающим о нем, злую шутку. Но от него легче всего избавиться, перестав ездить в, скажем, вызывающем головокружение и дурноту трамвае.

Невесомость. В невесомости в результате потери массы отолитами и эндолимфой ориентация в пространстве может осуществляться только посредством зрения. Возбудимость вестибулярного аппарата повышается, что может вызвать нарушение вегетативных функций (кровяного давления, дыхания, частоты сердцебиений и др.). Отсутствие нагрузки на опорно-двигательный аппарат уменьшает импульсы от проприорецепторов, что ведет к снижению тонуса коры больших полушарий и скелетных мышц. При длительном пребывании в состоянии невесомости и отсутствии специальных мышечных упражнений возможна атрофия мышц и скелета вследствие выделения больших количеств кальция и фосфора.

Под укачиванием понимается своеобразная реакция организма человека на действие инерционных сил при передвижении, особенно при резком изменении положения в пространстве транспортных средств. Укачивание проявляется в виде сложного комплекса симптомов центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, гипофизарно-надпочечниковой системы и обмена веществ.

Многолетние наблюдения указывают на разную частоту случаев укачивания. Эго связано с тем, что исследования проводились в неодинаковых условиях, а критерием оценки являлась разная степень выраженности укачивания. По одним данным, морской болезни подвержены до 90 процентов лиц, впервые попавших на море, и до 40 процентов — при повторных воздействиях качки. Некоторые авторы на основе анализа материалов второй мировой войны утверждают, что на судах сопровождения конвоев во время шторма морской болезнью заболевало от 40 до 60 процентов моряков. Причем эти данные относятся лишь к выраженной степени укачивания.

Автор данной брошюры установил, что в среднем три четверти моряков на современных морских судах при плавании в Баренцевом море при волнении моря в 5–8 баллов подвержены укачиванию разной степени тяжести. Так, моряки со стажем плавания около года более подвержены укачиванию, чем моряки со стажем плавания от двух до трех лет. У первых после одних-двух суток качки в 50 процентах случаев наблюдалась выраженная, в 35 — средняя и в 15 — легкая степень укачивания. У более опытных моряков чаще отмечалась средняя степень укачивания, реже — выраженная и лишь в отдельных случаях легкая степень укачивания.

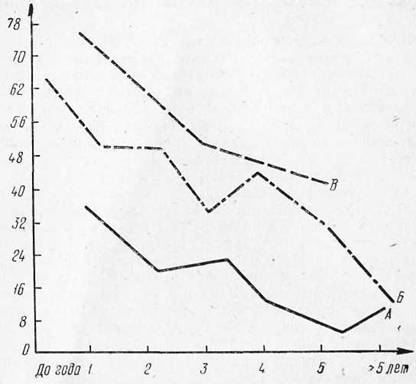

На небольших судах, плававших в Балтийском море, укачиванию подвергались треть моряков с плавательным стажем до года, 21 процент — от года до трех лет, 12 — в четыре года и 9 — более пяти лет (рис. 1). Здесь же представлены данные обследования 335 членов экипажей судов и 296 пассажиров во время плавания в Баренцевом и Белом морях. Около 90 процентов людей, впервые попавших в качку при волнении моря в 3–4 балла, подвергались укачиванию разной степени тяжести. По мере увеличения времени плавания 43 процента этих людей совсем перестали укачиваться, у 18 — укачивание протекало в легкой степени и 39 — продолжали укачиваться, но при волнении моря в 5 баллов и более.

Рис. 1. Зависимость укачиваемости моряков от плавательного стажа:

А — Балтийское море (по данным А. С Хачатурьянца);

Б — Баренцево море (по данным Р. А. Окунева);

В — Баренцево море (по данным А. И. Вожжова),

По горизонтали — плавательный стаж

Таким образом, частота случаев укачивания зависит от стажа и времени плавания, от состояния моря. У более опытных моряков эта болезнь встречается реже. По мере увеличения времени плавания случаи заболевания и степень их проявления также уменьшаются. Однако известны примеры, когда организм некоторых людей не может приспособиться к морской качке. Так, английский флотоводец адмирал Нельсон много плавал, но при каждом шторме жестоко страдал от морской болезни.

Укачивание в воздухе происходит реже, чем на море. И тем не менее значительная часть людей, пользующихся летательными аппаратами, не избегает этого недуга. Так, из некоторых иностранных источников явствует, что при пятичасовом полете 80 процентов авиадесантников подвергались укачиванию. Исследования советских ученых показали, что во время полетов на винтомоторных самолетах укачивается 12–13, а на самолетах с газотурбинными двигателями — 1–3 процента пассажиров.

Частота случаев морской болезни зависит также от функционального состояния организма человека, т. е. состояния его здоровья. Отмечено, что укачиваются чаще лица, страдающие заболеваниями уха, горла, носа и желудочно-кишечного тракта. Так, среди летного состава с заболеваниями ЛОР органов вестибуло-вегетативные расстройства составили: у летчиков — 34, у штурманов — 55 процентов случаев.

В процессе наблюдения установлено, что у лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, главным образом хроническим гастритом с секреторной недостаточностью, симптомы морской болезни наблюдаются даже при сравнительно небольшом волнении моря, а протекает она в более выраженной форме, чем у здоровых людей.

Теории возникновения укачивания существовали с древних времен и подвергались пересмотру по мере накопления человечеством знаний во всех областях естественных наук.

Бывали времена, когда причиной укачивания считалось все что угодно, только не перемещение тела в пространстве. Так, некоторые утверждали, что морскую болезнь вызывает морской воздух, насыщенный электричеством. Поэтому для предупреждения укачивания рекомендовалось надевать на лицо железную маску с остриями, притягивающими электричество. Другие морскую болезнь объясняли заражением воздуха миазмой, развивающейся в морской воде от гниения органических веществ. Даже Рене Декарт — известный французский философ, математик, физик и физиолог — явление укачивания связывал с необычными для человека условиями плавания, т. е. с психическим фактором.

В последующем исследователи пришли к убеждению, что причиной укачивания являются механические, длительные, периодически повторяющиеся разнонаправленные перемещения тела человека в пространстве. При плавании на судах они вызывают морскую, а во время полетов — воздушную болезнь.

Под качкой корабля (судна) имеются в виду колебательные движения, совершаемые кораблем (судном) под воздействием волн, ветра и других причин. Колебания могут быть собственные (естественные), происходящие под влиянием инерции и остойчивости после разового воздействия возмущающих усилий, и, вынужденные, возникающие при систематическом воздействии внешних сил.

Величина размахов качки зависит от отношения периода собственных колебаний к периоду волн, т. е. от возможного погашения размахов качки сопротивляющейся водой, а также от крутизны волны и отношения ширины корабля к длине волны. Обычно при качке амплитуда размахов будет тем больше, чем данная часть судна более удалена от оси качания.

Время перемещения судна из одного крайнего положения в другое и обратно (на тихой воде) называется собственным (естественным) периодом колебания судна. Качка у судов с небольшим естественным периодом колебания обычно быстрая и порывистая, у судов с большим периодом — медленная и плавная. В противоположность естественным колебаниям время вынужденных колебаний судна зависит от длины, высоты и направления волн, которые в свою очередь зависят от силы и скорости ветра.

Различают три вида качки корабля: бортовую (боковую), или поперечную, килевую, или продольную, и вертикальную. Обычно все эти виды качки корабля встречаются в сочетании.

При бортовой качке угловые колебания корабля вокруг его продольной оси приводят к изменению крена. Для больших судов при благоприятном плавании он не должен превышать 20° на сторону. Однако она будет увеличиваться, если судно пойдет бортом к волне. При бортовой качке наибольшие движения совершают борта, а так как самая широкая часть судна находится посредине его длины, то именно здесь люди подвергаются самому сильному укачиванию. Наименьшая бортовая качка наблюдается у миделя, т. е. в месте пересечения всех осей качания, а также на носовой и кормовой оконечностях корабля.

Килевая качка возникает как следствие угловых колебаний корабля вокруг его поперечной оси и вызывает изменения дифферента корабля, т. е. наклона в продольной вертикальной плоскости относительно поверхности моря. К килевой качке приводят вынужденные колебания судна, так как собственные колебания в этом случае быстро погашаются водой. Когда корабль идет против волны, килевая качка усиливается, а скорость хода снижается, так как при дифференте на нос увеличивается сопротивление воды. Наибольшему укачиванию при этом подвергаются лица, находящиеся на носу или на корме судна.

При вертикальной качке линейные колебания корабля вдоль вертикальной оси приводят к изменениям осадки корабля, т. е. расстояния от горизонтальной плоскости, проведенной через нижнюю точку в середине длины корпуса до поверхности спокойной воды. Этот вид качки не приводит к укачиванию.

Быстрая, стремительная качка малых судов переносится, как правило, легче, чем медленные качания больших судов. На среднем и полном ходу качка переносится также легче. Укачивание усиливается, когда судно идет малым или самым малым ходом. Чем больше длина волны, тем качка плавнее и неприятнее.

Развитию укачивания способствует все то, что отрицательно сказывается на функциональном состоянии организма человека и приводит к понижению статокинетической устойчивости, т. е. способности функциональной системы анализаторов, воспринимающей пространство и осуществляющей функцию равновесия тела, сохранять стабильную деятельность и обеспечивать высокий уровень профессиональной работоспособности человека при воздействии статокинетических раздражений, возникающих как при пассивных, так и при активных перемещениях в пространстве.

Статокинетическая устойчивость тесно связана с вестибулярной, однако имеет некоторые отличия. Она определяет устойчивость человека не только к вестибулярным стимулам, но и к раздражителям, адресованным к другим анализаторам (зрительному, проприоцептивному, двигательному и интероцептивному). Статокинетическая устойчивость более адекватно отражает резистентность человека к комплексному воздействию раздражителей, возникающих в процессе перемещений в пространстве, чем изолированно определяемые вестибулярная, оптокинетическая и другие виды устойчивости.

К факторам, способствующим развитию укачивания, относятся повышенная температура и влажность воздуха, недостаточная вентиляция корабельных помещений, пониженное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе, шум, вибрации, наличие в воздухе паров керосина, бензина, запахи отработанного машинного масла, дыма, лаков, приготовляемой пищи, курение и употребление алкоголя, утомление и переутомление, длительные нервные напряжения.

Приступы морской или воздушной болезни могут возникнуть даже после прекращения качки, при воздействии на организм дополнительных факторов. Известны случаи, когда авиационные пассажиры хорошо переносили качку самолета в полете, а при езде в автобусе или на такси под воздействием таких дополнительных факторов, как утомление, повышенная температура и влажность, запахи масла, дыма, у них возникала воздушная болезнь в выраженной форме.

Немаловажную роль в развитии укачивания играет нарушение режима труда, отдыха и питания (обильная, жирная, трудноперевариваемая пища), повышенный вес и большой рост человека. Лица, легко поддающиеся внушению, укачиванию подвергаются быстрее. Так, иногда даже вид укачавшегося, особенно при наличии рвоты, может вызвать у них симптомы укачивания.

Развитию укачивания способствуют также длительные волнения, переживания, страхи. Отмечаются случаи, когда человек, перенесший выраженную форму укачивания с тошнотой, многократной рвотой, головной болью, общей слабостью, при повторном плавании со страхом вновь ждет эту болезнь и только от этого его начинает укачивать.

Существенными дополнительными факторами, влияющими на развитие укачивания, являются различные заболевания. Они снижают специфическую и неспецифическую резистентность человека к воздействию внешней среды. Установлено, что у лиц, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническими гастритами, функциональными расстройствами желудка, хроническими холециститами, мочекаменной болезнью, а также различными функциональными и органическими заболеваниями центральной нервной системы, морская болезнь возникает чаще и протекает в более тяжелой форме, чем у здоровых людей. Очень тяжело переносят укачивание больные истерией.

Существует и обратная зависимость: укачивание способствует развитию новых и обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы и других. Данные переносимости пробы с прерывистым воздействием ускорений Кориолиса (2 мин) и укачивания на качелях у летного состава показали, что вестибулярная устойчивость у лиц с заболеваниями органов пищеварения в три раза ниже, чем у здоровых. После лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта подверженность укачиванию этих больных значительно уменьшилась.

Многие исследователи связывают возникновение укачивания с нарушением функционального состояния сердечно-сосудистой системы (существенную роль играет гипотония), мозгового кровообращения. У укачиваемых лиц внутричерепная гемодинамика отличается монотонностью реакции, отсутствием привыкания к укачиванию в момент воздействия качки и медленным восстановлением после воздействия. Не укачиваются лица, у которых внутричерепное кровообращение быстро изменяется в ответ на раздражение вестибулярного аппарата..

Считается также, что развитию укачивания способствует нарушение гемодинамики с определенными микроциркуляторными расстройствами на тканевом и межклеточном уровнях, гипертензионная направленность сдвигов, нарушение водно-солевого обмена с тканевым дисбалансом ионов калия и кальция. Лица, перенесшие закрытую черепно-мозговую травму, с астено-невротическим состоянием, нейроциркуляторной дистонией по кардинальному и гипертоническому типу укачиваются быстрее и заболевание (укачивание) протекает тяжелее, чем у здоровых людей. У них же понижена вестибулярная устойчивость.

Из наблюдений морских врачей-практиков явствует, что укачивание быстрее возникает и протекает несколько своеобразно у лиц, страдающих хронической ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.

Есть предположение, что подверженность некоторых людей укачиванию зависит от наличия особой предрасположенности организма, в основе которой лежит конституциональная недостаточность лимбико-гипоталаморетикулярного комплекса, в большинстве случаев наследственная. Эта недостаточность у разных людей выражается в различной степени — от состояния, граничащего с заболеванием, до индивидуальных функциональных особенностей этих центров. По мнению авторов этого предположения, это проявление выраженного вегетативного криза парасимпатического характера, появляющегося при длительном раздражении некоторых афферентных систем (и главным образом, вестибулярной) у людей, обладающих такой предрасположенностью. Эта предрасположенность не является болезнью, и люди с конституционально-приобретенной недостаточностью лимбико-ректикулярного комплекса в межприступный период почти здоровы. Но при длительном раздражении некоторых афферентных систем у этих людей развивается укачивание с полной клинической картиной. Вероятно, наличие конституционально-приобретенной недостаточности лимбико-ректикулярного комплекса у человека и является тем необходимым условием развития укачивания, без которого наличие одной причины не вызывает заболевания (укачивания). Это положение подтверждено клиникой таких заболеваний, как воспаление среднего уха, мигрень, острый отек Квинке, болезнь Меньера.

Таким образом, заболевание организма является существенным фактором в развитии укачивания. Оно влияет на функциональное состояние многих органов исистем, а функциональное состояние организма в свою очередь сказывается на тяжести течения этой болезни. Забегая несколько вперед, необходимо отметить, что одной из мер борьбы с укачиванием является предупреждение и своевременное лечение заболеваний у лиц, пользующихся скоростным транспортом или обслуживающих его.

Следует сделать еще один вывод. Большинство отмеченных здесь дополнительных факторов, способствующих развитию укачивания, может быть устранено работниками транспорта, а в некоторых случаях — и пассажирами. Это ибудет одним из путей профилактики укачивания.

Известны следующие физиологические механизмы укачивания: рефлекторный; условнорефлекторный; нарушение функциональной системностианализаторов, осуществляющих восприятие пространства; ослабление реципрокных влияний с рецепторов отолитовой части вестибулярного аппарата на функцию полукружных каналов.

Основным механизмом укачивания является рефлекторный, т. е. раздражение рецепторов тех анализаторов, которыми воспринимаются механические и оптические раздражения. Роль указанных анализаторов в механизме укачивания различна. В наиболее распространенной и общепризнанной отолитовой теории главная роль отводится отолитовой части вестибулярного аппарата. Основные положения этой теории сводятся к следующему. Существенное значение в развитии укачивания имеют вертикальные перемещения. Другие движения (вращения, наклоны и т. д.) также вызывают укачивание, но в меньшей степени. Механический фактор — перемещение по вертикали — раздражает в какой-то мере все подвижные органы, их связочный аппарат, проприорецепторы и рецепторы кожно-механического анализатора. Специфическим органом восприятия качаний является отолитовый аппарат, так как он чувствителен к прямолинейным перемещениям и имеет низкий порог раздражения.

Несколько меньшую роль в происхождении (возникновении) укачивания по сравнению с рефлекторными играет условнорефлекторный механизм.

Ослабление реципрокных влияний с рецепторов отолитовой части вестибулярного аппарата на функцию полукружных каналов представляет несомненный интерес. В последние годы советские ученые-медики несколько развили отолитовую теорию. Они выделяют четыре фазы в развитии состояния укачивания.

Первоначально качания вызывают, по-видимому, иррадиацию возбудительного процесса в коре головного мозга (первая фаза). Известно, что некоторые лица после качелей чувствуют себя лучше, у них повышается настроение, работоспособность и т. д. Качания в силу иррадиации слабого возбуждения в коре головного мозга вызывают у этих людей повышение возбудимости высших отделов центральной нервной системы.

При усилении качаний или при увеличении времени их действия наблюдается внешнее торможение (вторая фаза), которое вследствие одновременной отрицательной индукции вызывает снижение возбудимости и лабильности зрительного анализатора, остроты обоняния, ослабляет протекание условных и безусловных рефлексов, снижает секреторную и моторную функции желудка и т. д.

Затем, по мере продолжения качаний, из очага возбуждения (по-видимому, чаще из коркового отдела вестибулярного анализатора) происходит иррадиация сильного возбуждения в коре больших полушарий, которое распространяется и на подкорковые образования (третья фаза). При этом происходит не повышение возбудимости тех или иных структур, как это имело место в первой фазе укачивания, а активизация различных нервных центров. В результате возникают рвотные движения, изменяется моторика желудочно-кишечного тракта, появляются сдвиги в функциональном состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной, гипофизарно-надпочечниковой систем и т. д.

Во время четвертой фазы при запредельном торможении сначала возникают гипнотические фазы в каких-то отдельных структурах, а затем и в большей части нервной системы — ступорозное состояние, прострация, обмороки и т. д.

При скрытом течении укачивания наблюдаются только две первые фазы: первоначальное повышение возбудимости центральной нервной системы, а затем понижение ее вследствие внешнего торможения. При выраженных проявлениях состояния укачивания имеют место все четыре фазы.

У лиц с пониженной статокинетической устойчивостью качания часто сразу же вызывают внешнее торможение (вторая фаза), скоро сменяющееся последующими фазами. Первая фаза, по-видимому, здесь не улавливается современными методами исследования вследствие ее скоротечности.

Синдромы укачивания или кинетозы — это патологическая реакция организма на непривычное движение. Кинетоз считается физиологическим головокружением и, следовательно, не является настоящей болезнью в строгом смысле этого слова, а скорее является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию. Синдром укачивания вызвается определенными типами движения, во время пассивного передвижения в транспортных средствах из-за незнакомого ускорения тела, к которому человек не приспособился, или межсенсорным конфликтом между вестибулярным и зрительным стимулами. Кинетоз поражает воздушных, морских, дорожных и космических путешественников. Все люди, обладающие неповрежденным вестибулярным аппаратом, могут заболеть укачиванием, учитывая определенное качество и количество провокационных стимуляции, хотя существуют широкие и последовательные индивидуальные различия в степени восприимчивости.

Основными признаками укачивания являются тошнота, рвота, бледность и холодное потоотделение.

Нарушение в функциональном состоянии вестибулярной системы является предпосылкой для укачивания. Люди с нефункционирующими лабиринтами невосприимчивы к укачиванию.

Вестибулярная система

У людей развился очень сложный механизм для поддержания взгляда (вестибуло-глазного рефлекса) и баланса (вестибулоспинальные рефлексы) во время движений головы и тела; механизм зависит от зрительной, вестибулярной и проприоцептивной сенсорной информации. Информация интегрируется в центральную нервную систему и модулируется активностью, возникающей в ретикулярной формации, экстрапирамидной системе, мозжечке и коре головного мозга.

Каждый вестибулярный лабиринт содержит 5 вестибулярных рецепторов: 2 пятна отолитового органа, которые можно стимулировать линейным ускорением в горизонтальном и вертикальном направлении, и 3 кристальных ампулы полукружных каналов, которые определяют угловые ускорения в 3 разных проекциях.

Нейрональный механизм

За последние 4 десятилетия теория сенсорных конфликтов, наиболее подробно описанная Reason and Brand [7], предоставила теоретическую основу для понимания укачивания.

Большинство провоцирующих болезнь сенсорных конфликтов можно разделить на две разные категории:

конфликт между зрительными и вестибулярными / проприоцептивными сигналами

конфликт между сигналами канала и отолита.

Кроме того, для каждой категории сенсорных конфликтов можно выделить подтипы конфликтов. Из этих 2-х категорий и 3-х типов конфликтов можно выделить 6 основных типов конфликтов, в которых можно ожидать возникновения укачивания.

Шесть типов сенсорных перестроек, которые могут спровоцировать укачивание [7]

Конфликт между зрительными и вестибулярными / проприоцептивными сигналами:

Конфликт типа 1 возникает, когда зрительные и вестибулярные рецепторы одновременно сигнализируют о движении, но некоррелированного или несовместимого типа. Один из каждодневных примеров - ситуация, когда человек стоит на палубе парусника и смотрит вниз на движение волн. Другая конфликтная ситуация возникает, если человек смотрит в боковое окно движущегося транспортного средства. В этом случае воспринимаемая скорость отличается от наблюдаемой скорости.

Конфликт типа 2 возникает, когда зрительные рецепторы воспринимают относительное движение больших участков в поле зрения, которое обычно связано с одновременной вестибулярной стимуляцией, сигнализирующей о движениях головы и / или тела, но где эти последние движения отсутствуют.

Следующие ситуации представляют этот тип конфликта:

кинематографическая болезнь: в исследовании испытуемых укачало , смотря фильм, снятый из машины, едущей по извилистой горной дороге;

симуляционная болезнь: эта форма укачивания может проявляться у операторов симуляторов автомобилей или самолетов с неподвижным основанием, в которых движущийся визуальный дисплей имитирует внешний мир, как если бы он наблюдался с движущегося транспортного средства;

Этот тип сенсорного конфликта возникает при наличии вестибулярного стимула, в то время как ожидаемый коррелированный визуальный сигнал отсутствует. Примеры ситуаций, которые вызывают этот тип конфликта, включают чтение карты в движущемся транспортном средстве, поездку на транспортном средстве без внешних визуальных ориентиров и качание в закрытой кабине.

Конфликт между сигналами канала и отолита (внутрилабиринтинный конфликт):

Конфликт типа 1 возникает, когда каналы и отолиты одновременно сигнализируют о противоречивой информации относительно положения и движения головы. Одним типичным примером сенсорного конфликта этого типа является вестибулярная реакция кориолиса (кориолис или перекрестно-связанный стимул), которая происходит, когда испытуемый, сидящий на стуле, вращающемся с постоянной скоростью (например, в горизонтальной плоскости), перемещает его двигаясь вокруг оси, отличной от оси вращения (например, вперед и назад).

Сенсорный конфликт типа 2 характеризуется наличием сигнала канала в отсутствие ожидаемого коррелированного сигнала отолитов. Этот конфликт возникает в следующих ситуациях:

состояние микрогравитации: на земле каждая стимуляция полукружного канала во время движений головы сочетается с соответствующей стимуляцией отолитом; в условиях микрогравитации в космосе, когда гравитация почти отсутствует, сигнал отолита не возникает при стимуляции канала в контексте движений головы;

калорическая стимуляция горизонтальных полукружных каналов: даже в наземной лаборатории применение односторонней калорической стимуляции к одному горизонтальному полукружному каналу может создать конфликт канала-отолита типа 2 между стимулированным полукружным каналом и нестимулированными отолитическими органами.

Этот тип укачивания вызван наличием отолитического сигнала при отсутствии ожидаемого резервного сигнала от полукружных каналов. Этот тип сенсорного конфликта происходит только в лаборатории, а именно во время вращения (с постоянной угловой скоростью) относительно горизонтальной оси Земли (вращение барбекю) и во время противовращения:

вращение барбекю: при этом вращении с постоянной угловой скоростью, без углового ускорения и, следовательно, без стимуляции полукружных каналов ориентация органов отолита относительно вектора гравитации постоянно изменяется, и, следовательно, происходит стимуляция отолита без стимуляции канала;

противовращение: эту стимуляцию можно выполнить с помощью устройства, которое состоит из вспомогательного поворотного стола, установленного на центрифуге с коротким радиусом; этот вторичный поворотный стол вращается с той же скоростью, что и основная центрифуга, но в противоположном направлении.

Таким образом, испытуемый сидит на вторичном поворотном столе и направлен в том же направлении, потому что противовращение вторичного поворотного стола отменяет вращение оси первичного привода.

Некоторые авторы [9,10] постулировали возможное генетическое влияние на восприимчивость к укачиванию из-за недавно сообщенной связи между генетическим полиморфизмом α 2 -адренергического рецептора и усилением вегетативного ответа на стресс и укачивание.

Восприимчивость к болезни

Распространенным паттерном всех движений, вызывающих укачивание, является повторяющееся линейное или угловое ускорение головы. Наибольшая заболеваемость морской болезнью была обнаружена при линейной вертикальной частоте около 0,2 Гц, увеличивающейся с уровнем ускорения от порогового значения 0,1 м · с -2.

Однако в восприимчивости к укачиванию имеются четко выраженные индивидуальные различия. Чтобы количественно оценить эту восприимчивость, можно измерить, как долго испытуемый может терпеть сенсорный конфликт, проанализировать силу раздражителя, вызывающего укачивание, или количественно оценить наблюдаемые вегетативные симптомы. Чтобы вызвать симптомы укачивания, были разработаны различные устройства, например, устройства для вращения барбекю, вращения вне вертикальной оси и динамической постурографии с одновременным представлением неконгруэнтных зрительных стимулов.

Тем не менее, наиболее часто используемые устройства - те, которые способны вызывать кориолисовый или перекрестный стимул. Например, вращающееся кресло (вращающееся вокруг земной вертикальной оси) позволяет испытуемому одновременно выполнять движения головы во фронтальной плоскости (вверх и вниз; тест Лансберга) [11,12].

Около 5-10% всех людей очень восприимчивы к укачиванию, в то время как остальные проявляют лишь умеренную восприимчивость. Восприимчивость к укачиванию колеблется с возрастом. Младенцы в возрасте до 2 лет, как правило, неуязвимы для укачивания, но восприимчивость, по-видимому, находится на самом высоком уровне в возрасте от 2 до 12 лет. После 50 лет любой тип укачивания встречается очень редко.

Китайцы имеют более высокую восприимчивость к укачиванию, чем кавказцы, а женщины более восприимчивы к укачиванию, особенно во время менструации и беременности. Таким образом, была обнаружена связь между женской эндокринной системой и укачиванием.

Как упомянуто выше, симптомы укачивания даже возникают, когда движение сигнализируется от визуального входа в отсутствие ожидаемых вестибулярных сигналов. Об этих движениях поля зрения без движения тела сообщалось в неподвижных людях в широкоэкранных кинотеатрах (кинематографическая болезнь), в авиационных тренажерах, которые включают большой движущийся визуальный дисплей (симулятор болезни), во время некоторых типов компьютерных игр (игровая болезнь) и в средах виртуальной реальности.

Центральные структуры, вовлеченные в кинетоз

Следующие структуры, являются жизненно важными звеньями в нервном пути, ответственном за укачивание:

вестибулярный аппарат (полукруглые каналы и отолитовые органы);

вестибулярные ядра в стволе мозга;

узелок и язычок мозжечка;

хеморецептивная триггерная зона (продолговатый мозг);

рвотный центр (ретикулярная формация);

эфференты, участвующие в рвотном ответе.

Профилактика и лечение укачивания

Наилучшая терапия укачивания - избежать движения, но если это невозможно, в профилактике и лечении укачивания устанавливаются следующие терапевтические варианты: поведенческие меры, адаптация, медикаментозное лечение.

Первое использование лекарств для предотвращения укачивания было упомянуто в 1869 году в журнале Lancet, где в анонимном письме редактору было рекомендовано сочетание хлороформа и настойки белладонны от укачивания.

Теория сенсорного несоответствия приводит к 3 возможным лекарственным эффектам у пациентов с укачиванием:

сокращение несоответствующей информации;

устранение вегетативных симптомов.

Три нейромедиатора, гистамин, ацетилхолин и норадреналин, играют важную роль в нервных процессах укачивания, потому что антигистаминные препараты, скополамин и амфетамин эффективны в профилактике укачивания.

Гистаминовые H 1 -рецепторы участвуют в развитии признаков и симптомов укачивания, включая рвоту. При провокационных стимулах движения сигнал о нейронном несоответствии активирует гистаминергическую нейронную систему в гипоталамусе, а нисходящий гистаминергический импульс стимулирует H 1 -рецепторы в рвотном центре ствола мозга.

Поскольку вестибулярная стимуляция необходима для возникновения укачивания, предполагается, что все агенты, обладающие некоторым центральным или периферическим эффектом подавления вестибулярного аппарата, будут эффективны при профилактике или активном лечении укачивания.

Медикаментозное лечение наиболее эффективно при приеме перед воздействием, а не после появления симптомов.

Список используемой литературы

Бойко Н.В. Головокружение в практике врача-терапевта // Лечащий врач. 2010. №4. C.86-88.

Визель Т.Г. Основы нейропсихологии -- М.: АСТАстрель Транзиткнига, 2005.- 384,(16) с .- ( Высшаяшкола )

Ролак Л.А. Секреты неврологии. Пер. с англ. / Под ред.проф. О.С.Левина // М.: Бином. 2008.С.195-7.

Фатак С.Р. Краткий реперторий и материя медика гомеопатических препаратов. Пер. с англ. / Под ред. Е.Ю.Филина // Новосибирск: Книжица. 2000. 864 с.

Холин А.А. Кинетозы или синдромы укачивания: лечение и профилактика.//Медицинский совет 2011. № 11-12 С.86-88.

Oman CM: Motion sickness: a synthesis and evaluation of the sensory conflict theory. Can J Physiol Pharmacol 1990;68:294-303.

Reason JT: Motion sickness adaptation: a neural mismatch model. J R Soc Med 1978;71:819-829.

Rubio S, Weichenthal L, Andrews J: Motion sickness: comparison of metoclopramide and diphenhydramine to placebo. Prehosp Disaster Med 2011;26:305-309.

Scherer H, Frohlich G: Reactions to coriolis stimulations and postrotatory ENG-response. A study on pilot-candidates and pilots. Acta Otolaryngol 1972;74:113-117.

Scherer H, Helling K, Hausmann S, Clarke AH: On the origin of interindividual susceptibility to motion sickness. Acta Otolaryngol 1997;117:149-153.

Schmäl F, Stoll W: Kinetosen. HNO 2000;48:346-356..

Takeda N, Morita M, Horii A, Nishiike S, Kitahara T, Uno A: Neural mechanisms of motion sickness. J Med Invest 2001;48:44-59.

Читайте также:

- Укрытие населения в защитных сооружениях реферат

- Биохимические показатели крови и мочи отражающие функциональное состояние сердечной ткани реферат

- Реферат на тему культура общения в образовательном учреждении

- Применение и внедрение гостов по делопроизводству реферат

- Инженерно авиационное обеспечение полетов реферат