Ведическая культура индоариев кратко

Обновлено: 28.06.2024

В ведах говорится, что они были получены от Всевышнего через Святых Риши. Таким образом, обе стороны признают, что первоисточник Ведической Культуры един. Тот, кого Индусы называют Брахмой, у славян величается Родом-Породителем, Вишну - Вышенем, Кришна - Крышенем, Божественный лес Вриндаван - Небесным садом Ирием, холм Говардхан - горой Алатырь, Небеснля корова Сурабха - Зимун, а шикха вайшнавов – казачьим оселедцем.

Разумеется, за многие тысячелетия в Ведической Культуре народов, весьма отличающихся друг от друга образом жизни, историей и средой обитания, сложились разные судьбы. В Индии Ведическая культура, не теряя преемственности традиций, развивались своим путём и до сих пор являются основой духовной жизни большинства народа, там она имеет серьёзную поддержку и со стороны государства. В России Ведическая Культура была вытеснена христианством, а затем, коммунистической идеологией. Нашему поколению предстоит исполнить завет Предков и возродить священную Древнюю Веру.

В предлагаемой статье, сопоставляются две версии изложения некоторых древних Ведических сюжетов. Проводимые параллели не могут не поражать воображение и со всей очевидностью доказывают единство Ведических первоисточников.

Далее Брахма повествует, что Он Сам, все обитатели вселенной и все бесчисленные воплощения Бога нисходят в эти материальные миры из Вселенской души - Маха-Вишну, - которая Сама является лишь распространением (экспансией) полной части Говинды.

Являясь источником безконечных качеств. Всевышний имеет безчисленное количество имён, и Кришной его называют потому что всех без исключения он привлекает своей Красотой, Любовью и Достоинствами. Имя Говинда означает, что только Он приносит полное удовлетворение всем чувствам живых существ. А поскольку природа всех душ -любить, то святые, поднявшиеся выше страха и благоговения перед Богом, называют Его Говиндой.

Для того, чтобы давать людям необходимое духовное знание и поддерживать порядок, во вселенные нисходит множество воплощений Вишну - частичных проявлений Его энергий. Для того, чтобы открыть земному миру взаимоотношения мира духовного и привлечь всех обитателей вселенной высочайшей Духовной Любовью, один раз в день Брахмы (раз в 4 320 млн. земных лет), Кришна через Вишну нисходит Сам лично, как самое милостивое воплощение Бога на Земле.

Согласно Ведам, Прародители человечества получили знание Вед не менее двух миллионов лет назад, а Сам Кришна пришел на Землю в династии Бога Солнца - Сурьи Нараяны 5131 год тому назад. В объёмном труде по астрологии под названием Кхаманикйа тщательно описано положение созвездий в момент Его рождения на Земле, что является научным подтверждением Его явления в качестве Верховной божественной личности.

Демонстрируя свою духовную природу и независимость от действия низших энергий материального мира, младенец Кришна проявился из чрева своей матери Деваки в прекрасных одеждах и неземных драгоценных украшениях.

Отчасти играя роль обычного ребенка. Всевышний принёс благо всему миру. Рассказы о Его удивительных деяниях бережно передаются от поколения к поколению из глубины веков. Они сохранены в устной народной традиции, в священных Ведических текстах, а среди священнослужителей они передаются от учителя к ученику,

Это в равной степени относится как к России, так и к Индии. Очень важно и интересно сравнить два этих источника Ведических знаний, учитывая в то же время, что в устной простонародной традиции, возможны постепенные искажения и отклонения от первоисточника по ряду причин (культурологических, религиозных, политических).

О чём же повествуют Веды Славян?

Согласно народным преданиям, 4 - 6 тысяч лет назад, для того чтобы дать Веды волхвам, Коляда-Крышень воплотился на Земле вместе со своим старшим братом Овсенем. Их родители Злата Майя и Вышень-Даждьбог,

Рассмотрим часть Ведических текстов Славян в современном звучании русского языка:

Бога тут Заря подхватила. Хоре низверг на Землю Мору-Юду-содрогнулось царство Кощея. И тогда из Тёмного царства чёрный Аист к Сварге поднялся. Был велик и страшен тот Аист, свет закрыл своими крылами. Налетел на Божича Аист, клюв раскрыл и в миг проглотил, И померкло светлое Солнце, расплескалось синее море, содрогнулись высокие горы. Вдруг почувствовал Аист жженье. Тут же выплюнул Коляду-Крышеня и попробовал заклевать. И тут Сын Дажьбога, схвативши за клюв Аиста, разорвал его, как травиночку рвёт ребёнок.

Рассердился Кощей Бессмертный, разошёлся-разлютовался напустил на Ирий Дракона. Прилетел Дракон и разинул пасть. По земле влачил он одной губой, облаков касался второю. Его челюсти - словно ущелья, зубы - будто вершины гор, был язык Дракона дорогой, а дыхание - ураганом. И пошли по этой дороге в пасть Дракона все колежане, а за ними двинулся Божич. Коляда-Крышень вошёл во драконью пасть - тут же стал расти, по дыматься. Выше гор поднялся высоких, выше облаков поднебесных, И душил Сын Божий Аракона, разрывал его он на части. И Дракон не выдержав, лопнул.

Веды Славян гласят, что Крышень обратился в Камень- Гору Алатырь и рекуАлатырку, а когда к саду Ирия. что в долине Алатырской горы, пришел Индра и пригнал грозовые тучи, Крышень по просьбе небесной коровы Зимун поднял над Ирием Алатырскую гору в виде зонтика!

В Индии современник Кришны, великий мудрец Вьяса, систематизировал и записал обширные Ведические знания, суть которых изложил в произведении, известном какБхагавата Пурана, десятая Песнь которой рассказывает о деяниях Кришны.

Там говорится, что ещё до рождения Кришны, правивший в то время демонический царь Камса был предупреждён о том, что Кришна положит конец его злодеяниям. Поэтому Камса приказал убивать всех рождавшихся в то время младенцев. Когда он узнал, что Кришна уже родился и живет во Вриндаване, Камса не прекращал попыток убить Его, посылая туда могущественных колдунов, магов и демонов.

Первой он послал Ведьму Путану, которая владела чёрной магией, могла летать по небу, губила младенцев самыми страшными и греховными способами. Войдя во Вриндаван, эта ужасного вида ведьма приняла облик обворожительной женщины, Очаровав всех обитателей Вриндавана своей красотой, она захотела накормить младенца Кришну своей грудью, которую вымазала смертельным ядом. Всевышний, Верховный Отец всех живых существ, чтобы остановить злодейство Путаны и явить ей Свою Высшую Милость, в образе Младенца выпил вместе с молоком и саму жизнь Путаны, которая после смерти приняла свой естественный и ужасный образ, удивительно точно соответствующий образу Моры-Юды в Ведах Славян. Но так как она предложила Кришне своё молоко на Земле, Он сделал её одной из своих кормилиц в духовном мире.

Затем Камса посылал во Вриндаван демонов в образах смерча, телёнка и гигантской птицы, но все они, один за другим, получали освобождение от оков материального существования, принимая телесную смерть от Кришны. Могущественного Демона, принявшего образ птицы. звали Бакасура. Он стремительно налетел на Кришну, раскрыл свой острый клюв и проглотил Его, но сияние Кришны стало жечь его горло. Бакасура тут же выплюнул Кришну и попытался заклевать Его. Кришна на глазах у своих маленьких друзей схватил его за клюв и разорвал, будто соломинку. Младший брат Путаны и Бакасуры - Агхасура, решив отомстить за смерть родственников, принял образ гигантского Змея. С помощью своей мистической силы он увеличился до такого размера, что его верхняя губа касалась облаков, а зубы походили на горные вершины. Когда он проглотил Кришну вместе с друзьями, Кришна в глотке демона тоже стал увеличиваться в размерах, пока глаза того не вылезли из орбит и он не задохнулся. Гигантская пасть Агхасуры так и осталась открытой на протяжении многих дней и постепенной высохла, став местом весёлых игр для друзей Кришны.

В Ведах, хранящихся в Индии, в Бхагават-Пуране рассказывается, что Кришна превратился в холм Говардхан, и убедил пастухов отменить жертвоприношение царю небес Индре. Разгневанный Царь Небес наслал на Вриндаван облако Самвартаку, которое своими нескончаемыми потоками воды затопляет все низшие и средние планетные системы во время частичного уничтожения Вселенной для её последующего обновления и совершенствования.

Однако Кришна, продолжая играть роль ребёнка, одним мизинцем левой руки с легкостью поднял огромный холм Говардхан и продержал его над Вриндаваном как зонтик, иссушая при этом бескрайние воды потопа. Он сделал это для того, чтобы лишить гордыни своего помощника, управляющего стихиями воды и грозы - Индру, который не верил, что Сам Верховный Бог играет на земле роль маленького ребёнка. Опомнившись, Индра отозвал облако и пришел просить прощения в сопровождении небесной коровы Сурабхи, которая поблагодарила Кришну за спасение от потопа своих детей.

Эти сравнения не оставляют сомнений, что Кришна и Коляда-Крышень одна и та же Личность, которую всегда почитали и славили последователи истинного учения Вед как в России, так и в Индии. Нет сомнений и в том, что Веды -единый источник Духовной Культуры Славяно-Арийских народов независимо от того, в какой стране - России или Индии они проживают.

Колядки по сей день сохранились в Славянских традициях, а среди запорожских казаков ещё недавно обривали головы, оставляя на макушке прядь волос, так же, как и священнослужители храмов Кришны и Вишну в Индии.

Веды утверждают, что ближайшие 10 тысяч лет будут эпохой нового расцвета Ведической Культуры на всей Земле благодаря тому, что люди всех наций будут собираться вместе и прославлять в своих гимнах и песнопениях Всевышнего в образе Кришны (Коляды - Крышеня), как изначальную Причину всех Причин.

Карта ведической Индии начала железного века. Племена отмечены чёрным, иностранные племена — фиолетовым , ведические племена — зелёным , пустыня — оранжевым .

Веди́ческая цивилиза́ция — индо-арийская культура, ассоциируемая с Ведами, самыми ранними источниками об Истории Индии. Большинство учёных помещают ведическую цивилизацию в период от второго до первого тысячелетия до н. э., хотя индийские учёные отводят начало ведической цивилизации к VII тысячелетию до н. э. Ведический санскрит продолжал употребляться до V века до н. э., когда культура стала приобретать классические формы индуизма.

Содержание

Общий обзор

Реконструция истории Индии ведического периода основывается на сопоставлении текстовых и археологических свидетельств. Лингвистически ведийские тексты могут быть классифицированы по пяти хронологическим периодам:

- Язык Ригведы.Ригведа, самый древний источник текстов, содержит больше всего совместных индо-иранских элементов, как в языке. так и в содержании, которые потом не присутствуют. Создание этих текстов могло занять несколько столетий, и за исключением более поздних книг (1 и 10), они могли быть созданы к 1500 до н. э.. Археологически этот период может быть соотнесён с пещерной культурой Гандхары, и последовавшей за ней цивилизацией реки Инда, кладбищенской культуры H , культуры Пенджаба и Культуры цветной керамики Очре (OCP) далее на восток.

Индоарии

Исход индоариев из Ирана и начало Ригведы

Доарийцы

Но и им в свою очередь пришлось отступить перед напором арийцев-переселенцев. Некоторые из этих неарийских племен ассимилировались с окружающими их. Так, племена бхиль и бхар, в антропологическом отношении не арийцы, а скорее всего коларии, приняли уже сравнительно недавно новоиндийский язык хинди, племя куч в Тераи (тибето-бирманского происхождения) приняло бенгали и т. д. Процесс такой лингвистической ассимиляции, конечно, должен был происходить и раньше, стирая мало-помалу первичные особенности исконных обитателей полуострова. Степень их культуры, по-видимому, была различна. Следов письменности, хотя бы самой грубой, от них не осталось. Единственными памятниками их архитектуры служат круги из грубых камней и отвесные камни и плиты, под которыми они, подобно первым обитателям Европы, хоронили своих покойников. В могилах найдены круглые горшки изящной формы из тонкой и твердой глины, металлическое оружие, медные и золотые украшения.

Социальная структура, культура и обычаи ведийских индусов

Индусы ведийской эпохи стояли выше аборигенов в культурном отношении. Из металлов им были известны золото, бронза (серебро — сомнительно); свинец и цинк упоминаются только позже. Соль также не упоминается в Ригведе.

Индусы были уже тогда земледельческим народом, обрабатывали землю плугом, запряженным волами. Борозда даже обоготворялась (S îtâ). Возделывался, вероятно, ячмень (yava). Рис был ещё неизвестен (его родина — Ю.-В. И.).

Ещё большую роль играло скотоводство; корова является предметом культа; в гимнах постоянные молитвы о даровании коровьих стад. Боги и герои сравниваются с быками, заря и дождевые облака — с коровами. Из других домашних животных упоминаются овцы, козы, лошади, осел, собака.

Из ремесел известны были плотничное, тележное, кузнечное, гончарное, дубильное, ткацкое, швейное, вязальное. Жили в деревнях (gr â ma), которые иногда укреплялись (pur); городов в настоящем смысле слова не было. Государственное устройство напоминало древнегерманское. Весь народ делился на отдельные народцы (санскр. jana, герм. thiuda), делившиеся на племена (vi ç, лат. tribus), а эти последние — на деревни или общины (gr â ma, герм. thоrр = нем. Dorf, лат. vicus).

Во главе народца стоял царь или вождь (скр. r â jan, лат. r ê x). Звание его часто было наследственным, а иногда и выборным. Власть царя ограничивалась народным собранием. Народ приносил ему добровольную дань; на войне царь являлся вождем. Его сопровождала дружина (ibha), состоявшая не только из подчиненных, но и его семейных. Во главе племени стоял старшина (vi çpat i), a во главе рода или общины — староста (gr âmanî). Рядом с царской властью стоят уже верховные жрецы (purohitа), сан которых с течением времени также становится наследственным. Юридические понятия только ещё вырабатывались; встречаются понятия судьи, закона, преступления, выкупа.

Каст в эту эпоху несомненно ещё не было. Жрецы (brahman) и воины (kshatriya) уже существовали, но не как замкнутые в себе сословия. Впоследствии высшие касты произошли от завоевателей арийцев; покоренные же туземцы дали материал для низших каст. Характерной чертой ведийского индуса является воинственность. Воевать приходилось не только с чёрными дасью, но иногда и друг с другом.

Бой шёл на колесницах (ratha); всадников не было вовсе, как и у греков в эпоху Илиады. На колеснице находились: сам боец (âsthâ tar) и его возница (s â rathi), правивший вожжами и бичом. В употреблении был и пеший рукопашный бой. Вооружение состояло из панциря (varman), покрывавшего плечи и верхнюю часть туловища, шлема, лука (dhanus); на руке стрелки носили особый ремень (hastaghna), защищавший её от удара спущенной тетивы; стрелы имели отравленные костяные, а также и бронзовые острия; упоминаются и копья, дротики, ножи, топоры и т. д.

Одежда состояла из нижнего шерстяного платья (v â sas или vastra) и плаща или накидки (adhiv âsa, drâ pi); женщины носили передники. Борода брилась (упоминается бритва).

Пищу составляли: молоко и молочные продукты, зерна хлебных растений, которые или жарились, или мололись при помощи двух камней для испечения чего-то вроде хлеба, . Разные плоды также шли в пищу. Мясо — жареное и вареное (не сырое) — употреблялось редко. Рыба вовсе не упоминается в качестве пищи. Напитки: сома, приготовлявшийся из сока изв. растений, и обладющая психоактивными свойствами, и сура (sur â, з. hura). Первый был вроде вина, второй — вроде водки.

Письменности не было; в Ведах нет упоминаний о письме или письменных материалах; гимны слагались и передавались от одного поколения другому изустно. Как можно видеть из них, лирическая поэзия была уже высоко развита и выработала целый ряд звучных и даже изящных размеров (восьмисложные гаятри и ануштубх и одиннадцатисложный триштубх). Заметны уже и зачатки дидактической и эпической поэзии; образцом последней может служить описание вышеупомянутой битвы 10 царей.

Музыка пользовалась большой любовью; из инструментов упоминается род лютни или другого струнного инструмента (v înâ), флейты (v âna, vânî, tû nava), цимбалы или кастаньеты (karkari). Молитвы богам сопровождались музыкой. На войне играли в барабаны (dundubhi) и духовые инструменты, вероятно, вроде волынки (bakura).

У ведийских индусов несомненно господствовало единоженство; многоженство встречалось редко (только у царей и знатных) и всеобщим сделалось значительно позднее. Во главе семьи стоит grhараti = владыка дома — отец. Невеста выкупалась богатыми дарами будущему тестю. Брак считается божеским установлением; жена является хозяйкой — grhapatnî = владычица дома. Брак между братом и сестрой считается преступным. Наследство и права отца переходят к старшему сыну. Насилие над беззащитной девушкой и супружеская неверность причисляются к самым тяжким преступлениям. Сожжение вдов не упоминается.

Мертвые или сжигались, или хоронились, как и у других индоевропейских народов. Загробная жизнь ожидала человека в царстве Йамы, сидящего и пьющего с богами и предками под тенистым деревом. Там светит непотухающий свет, текут вечные воды, исполняются все желания, обитают радость и удовольствие, веселье и блаженство. Тени предков (pitaras) пользовались особым почетом, почти наравне с богами; их призывали к жертве и предлагали особый напиток, svadh â.

Религия и боги

Религия индусов в эпоху Ригведы представляется ярко выраженным политеизмом. Зачатки монотеизма проскальзывают изредка и, не достигнув развития, в позднейшие эпохи совершенно исчезают.

Высшим и чистейшим божеством в Ригведе является Варуна (корень var — одевать, охватывать). Имя это, вероятно, один из эпитетов бога Dyâus. Варуна царствует над всей жизнью и светом, является всеведущим отцом и творцом всего существующего.

Рядом с ним шесть его братьев, светлые Адитьи, то есть сыновья Адити (бесконечность), имеющие меньшее, чем он, значение. Самый выдающийся из них Митра, первично, вероятно, бог солнца, призываемый и восхваляемый всегда вместе с Варуной (существует даже прямо сложное слово в двойств. ч. Mitravarunâu). Другой — Бхага (в Авесте Bagha, слав. бог). Менее значительны прочие Адитьи: Арьяман, Дакша и Анша. В общем Адитьи представляют собой повторение и развитие светлой основы самого Варуны: Митра = друг, Бхага = добрый, Дакша = ловкий, умный (ср. греч. δεξιός = правый), Анша = податель.

Все остальные боги, подчиненные Варуне, могут быть разделены на три группы:

- боги видимых небесных световых явлений (солнце, заря и т. д.);

- боги воздушного пространства, ветры и т. д.

- боги, пребывающие на земле.

Сильнейший среди второй группы — бог грозы и дождя Индра, призываемый также часто вместе с Варуной; рядом боги ветра и бури: Ваю, или Вата, многочисленные Маруты и отец их Рудра с эпитетом Шива (добрый), из которого впоследствии развивается великий бог Шива; бог дождя — Парджанья (лит. Perkunas, слав. Перун указывают на принадлежность его индоевропейской эпохе) встречается в Ригведе, но потом приходит в полное забвение. В воздушном пространстве обитают ещё Рибху (Rbhu), тождественные с германскими эльфами — сверхъестественные существа, получившие за своё искусство божеское достоинство (см. Рибху).

Миграция и изменение характера культа

Приблизительно около 1200 л. до н. э. индусы мало-помалу передвигаются из Пенджаба дальше на восток и занимают верхнее течение Ганга и Ямуны (Джумны) и рек Сарасвати и Дршадвати. Постепенно пастушеский быт заменяется оседлым — земледельческим и промышленным. Появляются большие города и столицы знаменитых династий. Народ, разбитый прежде на небольшие, отдельные народцы или племена, соединяется в большие группы под управлением могучих царей.

Возникают все более и более обособляющиеся сословия, мало-помалу переходящие в касты. Туземное население И. совсем сломлено; оно или оттеснено дальше на Ю. и Ю. В., или порабощено и вошло в состав низших каст. Значение и власть жрецов усиливаются. Развиваются аскетизм и отшельничество, о которых нет и речи в Ригведе. Возникает учение о переселении душ. Внешние географические и климатические условия изменились совершенно. Жаркая, влажная атмосфера долины р. Ганга с её пышной тропической растительностью, все доставляющей человеку без труда, ослабила и разнежила бодрого, энергичного индуса времен Ригведы.

Только в Яджурведе является антагонизм между добрыми девами и злыми асурами, ведущими вечную войну между собой. Больше начинает выступать Вишну, отождествляемый с жертвой, получающей особо важное значение. Шива, совсем незаметный в Ригведе, также становится заметнее. Также больше значения приобретают прекрасные нимфы Апсарасы, незначительные в Ригведе. Является впервые совсем неизвестный в Ригведе культ змеиных богов или обоготворенных змей. Царь всех существ — Праджапати, встречающийся только в поздних гимнах Ригведы, приобретает больше значения и очерчивается ярче.

Характерным признаком этого периода в религиозном отношении служат, впрочем, не указанные черты, а совсем новое отношение к богам, новый взгляд на их почитание, могущество и значение. Вместо пластических, ярких мифологических образов Ригведы являются постоянные отождествления одного понятия с другим и символизация. Так, ведийские стихотворные размеры джагати и триштубх отождествляются с небом и воздушным пространством; небесный свод и даже художник богов Тваштар — с годом и т. д. Для объяснения тех или других терминов, употребляемых в культе или ритуале, прибегают постоянно к этимологизации, очень часто нелепой и произвольной, но нередко вполне верной и обещающей в будущем замечательный расцвет грамматической науки. Является в высшей степени сложный и запутанный культ, находящийся в связи с обособлением сословия жрецов, получивших первенствующее значение в обществе. Центром всей религиозной жизни становится жертвоприношение, посредством которого жрецы держат в своей власти самих богов. Для правильного совершения всех видов его создается целая сеть правил, предписаний, литургических формул, придавливающая собой всякое свободное человеческое движение и чувство.

Вся жизнь верующего проходит в жертвоприношениях, из которых иные длятся целые дни, недели, месяцы, даже годы. Как противовес этому бездушному формализму, является отшельничество, аскетизм, умерщвление плоти. Подобное состояние умов подготовляло почву для восприятия безотрадного догмата о переселении душ; только путем бесконечно долгого странствования по бесчисленным телам может верующий достигнуть наконец желанной цели.

Брахманы (жрецы) объявляют сами себя богами, образуя особый класс богов. В Майтраяни Самхита и некоторых других памятниках это утверждается в выражениях, не допускающих сомнения (позднее в законах Ману это ещё усиливается: брахман уже в силу своего рождения является божеством). Отношение брахманов к другим классам является крайне своекорыстным. Приносящий жертву — весь в руках жреца. Последний может, опустив какую-нибудь черту ритуала или перепутав обряды, погубить его — или доставить ему все, совершив жертву согласно каноническим правилам.

Варны в Яджурведе

Племена

Как известно, главная фабула Махабхараты — борьба родов Панчала и Матсья с куру (Бхарата). Сами поэмы в окончательной редакции относятся уже к позднейшему времени, так называемым средним векам истории И. В Курукшетре в позднейшую эпоху возникают знаменитые города Гастинапура, Индрапрастха, Каушамби.

Соседние племена — матсья и шурасена (Çû rasena), с городами Матхура и Кршнапура. Другие племена подвинулись дальше на восток: кошала на северо-восток от Ганга (гл. гор. — их знаменитая Ayodhy â, теперь Ауд); ещё восточнее видега, с главным городом Митхила; здесь при дворе учёного царя Джанаки действовал знаменитый мудрец Яджнявалкья и происходили диспуты учёных брахманов, в которых участвовал и сам царь. На нижнем течении Ганга после слияния его с Ямуной образовалось царство Каши, с городом Каши, или Варанаси (теперь Бенарес), а ещё дальше на восток сидело племя анга, с городом Чампа. Наконец, на юг от Нижнего Ганга лежало царство Магадха со столицей Раджагрха. В этих восточных областях возникает буддизм, родиной которого является именно Магадха.

Брахманы

Ценный материал для истории культуры данной эпохи дают брахманы (прозаические комментарии, связанные с различными ведами), араньяки (трактаты для отшельников), упанишады (философские сочинения) и сутры (собрания правил личной и общественной жизни, входящие частью уже в буддийскую эпоху). Особенно подробно рисуют быт и нравы так называемые Грхьясутры (домашние правила): домашнее богослужение, обряды при сватовстве и свадьбе, воспитание и обучение детей, постройка дома и т. д. Значение жрецов в этом периоде (1000—600) возрастает всё более и более; сословные границы становятся все твёрже и жёстче. Судья должен всегда решать дело в пользу брахмана, даже если его противник (небрахман) был прав. Убийство небрахмана почти не считается за убийство. Материальное благосостояние жрецов и их жадность всё увеличиваются. При жертве Соме нельзя дать жрецам менее 100 коров. Брахман, совершавший обряд посвящения в цари, получает золото, 1000 коров и кусок земли. Зато положение шудр всё ухудшается; брахманы учат, что шудра слуга всех прочих сословий и его можно убивать безнаказанно. Мораль общественная стоит невысоко. Так, за серьёзные проступки против целомудрия шудры назначают сравнительно лёгкие епитимьи. Будда позже уже жалуется на страшную распущенность брахманов. Не помогает морали и все более увеличивающаяся регламентация личной жизни: изучение священных книг предписывается ревностно; каждый арья должен знать веды, которые, таким образов, не составляют привилегии одних брахманов. Одни только шудры лишены этого знания.

Здесь мы находим попытку решить мировые вопросы и сомнения, возникавшие у более глубоких натур этой эпохи. Как познать душу мира — великого Атмана-творца всего существующего — Праджапати, создавшего все собой и из себя самого Брахмана — суть всей святости и духовной высоты? Эти вопросы занимают не только брахманов, но и другие сословия, которые раньше стояли далеко от них.

Цари устраивают философские диспуты, на которых состязаются мудрейшие брахманы, даже сами принимают в них участие, как царь г. Каши Аджаташру, поучающий гордого брахмана Балаки Гаргья относительно сущности брахмана. Царь Джанака тоже поучает мудреца Яджнявалкью. По-видимому, и в составлении упанишад немалое участие принимали кшатрии (цари и воины). Женщины также интересуются философскими вопросами и часто фигурируют в упанишадах как собеседницы мудрецов. Этим философским движением заканчивается древний ведийский период истории Индии. Упанишады — это Веданта (конец вед). Дальше в мудрости идти нельзя. Но в этом движении есть много элементов, которые развернулись во всей силе только в следующем крупном историческом периоде — эпохе так называемых средних веков И. (от 600 г. до н. э.), когда является новое умственное и религиозное движение — буддизм. Стремление к аскезе, отречению от тленных благ мира сего и его эфемерных радостей, основание многочисленных монашеских общин — явления, ещё предшествовавшие буддизму.

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

Религиозные идеи и обычаи большинства индоарийоязычных народов древней Индии примерно после 1500 г. до н. Э.

Распространение ведической культуры в конце Ведический период. Арьяварта был ограничен северо-западной Индией и западной равниной Ганга, в то время как Великая Магадха на востоке жили неведические индоарии. [1] [2] Расположение шакхи помечена бордовым цветом.

Понтийская степь

Восточная Азия

Восточная Европа

Северная Европа

Понтийская степь

Северная / Восточная степь

Восточная Азия

Восточная Азия

Индоарийский

Индоарийский

- Энциклопедия индоевропейской культуры

- Лошадь, колесо и язык

- Журнал индоевропейских исследований

- Indogermanisches etymologisches Wörterbuch

- Индоевропейский этимологический словарь

В историческая ведическая религия (также известен как Ведизм или (анахронично) древний индуизм [а] ) и последующие Брахманизм (также называемый Брахманизм), составляли религиозные идеи и обычаи среди некоторых Индоарийские народы северо-западной Индии и западной равнины Ганга древняя Индия вовремя Ведический период (1500–500 до н. Э.). [3] [4] [5] [6] Эти идеи и практики можно найти в Ведические тексты.

В течение позднего ведийского периода (1100–500 гг. До н.э.) брахманизм развился из ведической религии как идеология царства Куру-Панчала, которое распространилось на более обширную территорию после упадка царства Куру-Панчала. Брахманизм был одним из основных факторов, повлиявших на современную индуизм, когда он был синтезирован с неведическим индоарийским религиозным наследием восточной равнины Ганга (что также дало начало буддизм и Джайнизм), и с местными религиозными традициями. [11] [2] [1] [12] [а]

Конкретные ритуалы и жертвоприношения ведической религии включают, среди прочего: Сома ритуалы; Огненные ритуалы с участием подношения (хавир); и Ашвамедха (жертвоприношение коня) [13] [14] Обряды могильных погребений, а также кремация видны с периода Ригведа. [15] Божества, которые подчеркиваются в ведической религии, включают: Индра, Агни и Варуна. Важные этические концепции: сатья и ṛta.

Содержание

Терминология

Истоки и развитие

Индоарийская ведическая религия

Ведическая религия была религией некоторых ведических Индоарийский племена, арьи, [17] [18] [b] который мигрировал в район долины реки Инд Индийского субконтинента. [3] [c] Ведическая религия и последующий брахманизм сосредоточены на мифах и ритуальных идеологиях Вед, в отличие от агамических, тантрических и сектантских форм индийской религии, которые опираются на авторитет неведических текстовых источников. [3] Ведическая религия описана в Веды и связанная с ней обширная ведическая литература, включая ранние Упанишады, сохранившихся до наших дней различными священническими школами. [20] [3] Он существовал на западной равнине Ганги в ранний ведический период с ок. 1500–1100 гг. До н. Э., [21] [d] и перерос в брахманизм в поздний ведический период (1100–500 гг. до н. э.). [12] [24] На восточной равнине Ганга доминировал другой индоарийский комплекс, который отверг более позднюю брахманическую идеологию и дал начало джайнизму и буддизму, а также империи Маурьев. [1] [2]

Индоарийцы были носителями ветви Индоевропейский язык семья, которая возникла в Синташтинская культура и далее развился в Андроновская культура, который, в свою очередь, развился из Курган культура Среднеазиатский степи. [25] [c] [e] Обычно предполагаемый период ранней ведической эпохи датируется 2-м тысячелетием до нашей эры. [46]

Многие качества индоиранского бога могущества / победы, Веретрагна, были переданы принятому богу Индре, который стал центральным божеством развивающейся древнеиндийской культуры. Индре было написано 250 гимнов, четверть Риг Веда. Он был связан больше, чем любое другое божество с Сома, стимулирующий препарат (возможно, полученный из Эфедра) вероятно заимствован из BMAC религия. Его выдающееся положение было отличительной чертой древнеиндийских говорящих. [31]

Аспекты исторической ведической религии сохранились до наших дней. В Намбудири Брамины продолжают древние ритуалы Шрауты. Сложные ведические ритуалы Rauta продолжать практиковаться в Керала и прибрежная Андхра. [60] В Калаши проживающие на северо-западе Пакистана также продолжают исповедовать одну из форм древнего индуизма. [58] [грамм]

Брахманизм

Брахманизм, также называемый Брахманизм, развившаяся из ведической религии, включающая неведические религиозные идеи и расширяющаяся до регион простирается от северо-запад Индийского субконтинента до долины Ганга. [3] [12] Брахманизм включал ведический корпус, но также и постведические тексты, такие как Дхармасутры и Дхармашастры, в котором выделялся класс священников (браминов) в обществе, [3] Хестерман также упоминает постведическую Смрити (Пураны и былины), [3] которые также включены в более поздние Smarta традиция. Акцент на ритуале и доминирующем положении брахманов развился как идеология, разработанная в Царство Куру-Панчала, и расширился до более широкого царства после падения царства Куру-Панчала. [12] Он сосуществовал с местными религиями, такими как Якша культы. [2] [68] [69]

Брахманизм придавал большое значение рассуждениям об Абсолютной Реальности (Брахман) в раннем Упанишады, поскольку эти термины этимологически связаны, что возникло из постведических идей в позднюю ведическую эпоху. [4] [73] [74] [75] Представление о Брахмане постулируется как то, что существовало до создания вселенной, которое составляет все существование после этого, и в котором вселенная растворится, за чем последуют аналогичные бесконечные циклы творения-поддержания-разрушения. [76] [77] [78] [час]

В настоящее время термин брахманизм используется как синоним Брахманизм, используется несколькими способами. Он обозначает конкретные брахманические ритуалы и мировоззрение, сохраненные в Ритуал араута, в отличие от широкого спектра популярных культовых занятий, мало связанных с ними. Брахманизм также конкретно относится к брахманической идеологии, которая рассматривает браминов как естественно привилегированных людей, имеющих право управлять обществом и доминировать над ним. Термин может использоваться антибрахманические противники, которые возражают против своего господства в индийском обществе и своей эксклюзивистской идеологии, [84]

Под таким названием в 1977 году была опубликована статья В. Рау (Ray 1977), где он утверждал, что археолог может найти в Индии только следы кратковременного арийского лагеря с горсткой фрагментов лепной керамики. Но так ли это?

Как ни соблазнительна модель Kuiiurkugei элитарной миграции ариев БМАК, отказавшихся от своего традиционного пастушеского ХКТ и воспринявших культуру БМАК, она не отражает появления в Индии культуры ведических ариев, которая зафиксирована в Ригведе. Ведические арии в Индии сохранили свой традиционный пастушеский ХКТ и полукочевой образ жизни, разводя крупный и мелкий рогатый скот и лошадей, ведя войны с другими родственными кланами и с аборигенами за захват скота, пастбищ и водопоев, сражаясь на колесницах. В гимнах Ригведы к богам обращены просьбы даровать победу и ниспослать богатство конями и скотом (Rau W. 1983; Елизаренкова Т.Я. 1995, 1999; она же, Топоров В. Н. 1995). В этой работе сделана попытка доказать, что критериям индоарийской культуры в Старом Свете во II тыс. до н.э. удовлетворяет только культура Андроново. Когда В. Рау (1977) писал о ведической археологии, он имея в виду миграцию степной скотоводческой культуры с севера в Индостан, принесшей арийский язык.

По ведическим текстам ясно, что это не было массовое всесокрушающее нашествие, подобное завоеваниям гуннов или монголов, когда движется весь народ, включая по пути и другие иноэтничные племена (массовая корпоративная миграция). Индоарийская миграция представляла другой тип — расселение небольших кланов, подобное основанию колоний греками. Античные источники сообщают, что Народное собрание выбирало группу молодых юношей и девушек, которые после совершения жертвоприношений отправлялись в поход, унося с собой свою культуру, свой язык и культ богов своего полиса. В миграции андроновцев участвовали разные племенные группы, о чем свидетельствует упоминание в Ригведе нескольких названий племен, говорящих по-арийски, но имеющих отличные обычаи и обряды. Наряду с кланами, возможно, существовали отдельные группы молодых мужчин, прошедших обряд инициации, составлявших военные отряды типа средневековых персидских gurks (волков) и немецких Маппег- bunde. Женщин было меньшинство, так как многие не выдерживали тяготы дороги. Поэтому некоторые пришедшие арии имели местных жен. Арии ехали в крытых повозках, колесницы везли в разобранном виде на специальных больших повозках. Перед началом похода проводили жертвоприношения, главное из них — Asvamedha — совершал только могущественный царь, отправлявшийся на завоевание нового царства в день весеннего Нового года. Пути в Индию были уже открыты андроновцами через Афганистан и Белуджистан, и более трудный — через перевалы Памира и Гиндукуша. Какие археологические следы могла оставить культура пришельцев?

Поселения и жилища

Наряду с повозкой (III тип андроновского жилища нашей классификации) устанавливали разборные легкие транспортабельные жилища — протоюрты (II тип андроновского жилища).

Никаких археологических следов временная стоянка — ни повозка, ни юрта — не оставляют. После суток отдыха община вновь пускается в путь.

Поселки, состоящие из нескольких больших домов из дерева Vi л и блоков камня, известны по этнографии современных индоиранских пастушеских народов. Часть года в них живет вся община, а в другие месяцы часть общинников угоняет стада на пастбища. Разведки и раскопки поселений из таких домов — обычная практика археологов степей Евразии. Но если такое поселение будет найдено, главную трудность составит его культурная атрибуция.

Керамика

В. Рау пишет о перспективе найти горстку черепков посуды ведических ариев. Ах, если бы! В действительности, по данным ведических текстов, мы знаем, что арии в быту использовали изготовленную на гончарном круге посуду, сделанную аборигеном- ремесленником шудрой. (Позже та же ситуация была в Иране при Ахеменидах: сами персы не занимались ремеслом и свозили в Пер- сеполь мастеров со всей империи (Дандамаев, Луконин 1980). Согласно Шатапатха-Брахмане (6, 5, 1, 1—6; 14, 1, 2) только для культовых целей сам арий вместе с женой собственными руками делал ритуальный сосуд укха (ukha) по заветам предков (Кузьмина 1994: 132—136). Следовательно, из сотен черепков гончарной посуды, найденной при раскопках, археолог должен выделить горстку лепных фрагментов.

Б ведических источниках орнаментация штампом также упоминается редко. По-видимому, это связано с тем, что хранительницами традиции орнаментации посуды на прародине были женщины, а в процессе миграции, когда передача навыков гончарства от матери к дочери была утрачена, а в клане появились женщины неарийского происхождения, изготовление культовой посуды перешло к мужчине, и орнаментация керамики почта исчезла. Сами же орнаменты, связанные с культом огня и солнца и символизирующих их свастики и колеса, перешли на другие культовые предметы и дошли в орнаментации храмов и в прикладном искусстве Индии. Лепная кухонная керамика известна на позднехараппских памятниках, но технологически она отлична от описываемой группы. Дата последней дискуссионна (Shar, Vidale 2001: 52). О находках грубой лепной керамики в Белуджистане, датируемой серединой II тыс. до н.э„ наряду с посудой типа Кулли упоминает Б. Фаирсервис (Fairservise 1997: 66). Я не имела возможности ознакомиться с посудой de visu и потому не могу о ней судить. Но поиск единичных фрагментов лепной керамики на поверхности хараппских поселений и постхараппских стоянок кажется перспективным.

Сейчас самый южный пункт андроновской посуды федоровского типа — это второй холм поселения Шортугай в Афганистане, где она встречена в комплексе с посудой культуры Бишкент. На соседнем холме в верхнем слое хараппского комплекса найден всего один андроновский фрагмент. Естественно, единственного черепка недостаточно для решения проблемы взаимоотношения населения городов Хараппы и пришлых андроновских пастухов.

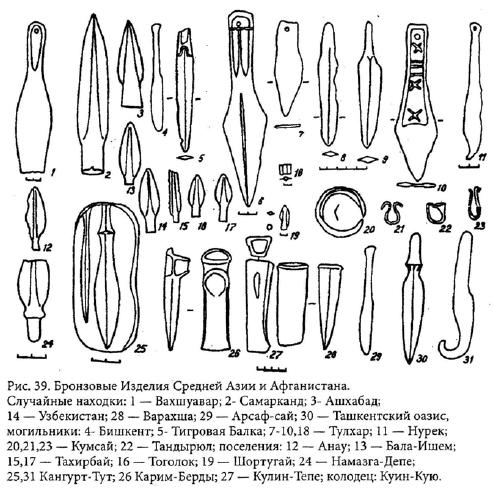

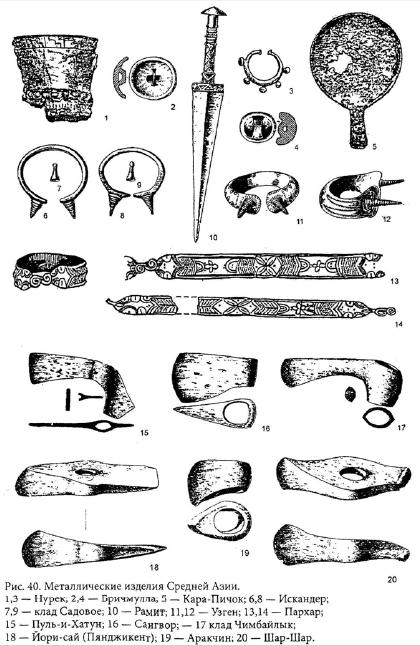

Металлические изделия

Описание оружия арийского колесничего в митаннийском тексте из Нузи в Ригведе и Авесте полностью совпадает. Специфические элементы не имеют ни истоков, ни аналогов в Индии, Иране и Передней Азии. Ими являются кожаные колпаки, заменяющие шлемы, втульчатые стрелы, копья и кинжалы (Rau 1973; Zaccanini 1974; 1978; Кузьмина 1994: 190—192). Металлические артефакты представлены в погребениях Синташты, их более поздние типы многочисленны в Бактрии: стрела есть в Шортугае (рис. 39: 19), случайные находки стрел и ножей известны к югу от Амударьи.

Оттуда же происходит главный андроновский федоровский маркер: золотая серьга с раструбом.

Южнее в Хурабе найден топор с изображением на втулке верблюда, родиной которого была Средняя Азия, что позволяет считать топор импортом с севера. В Курукшетре, где была битва ариев, найден кельт андроновского типа, признанный Д. Гордоном (Gordon 1958: 138, fig. 1) оружием пришедших ариев. Надеюсь, что новые находки андроновского оружия в Южной Азии — лишь дело времени.

Погребальный обряд

Каждая этническая и, следовательно, археологическая культура включает погребальный обряд.

Погребальный обряд ведических ариев реконструирован на основании Ригведы (X: 14—18), Атхарваведы (XVIII: 1—4), Шатапатха- брахманы (ХШ: 8) и более поздних текстов (Caland 1896; Пандей 1982: 190—210, Смирнов Ю. 1997: 127—132).

В могилу ставили сосуды при ингумации и кремации.

При погребении царю и кшатриям приносили в жертву коня, жертвенными животными были также крупный и мелкий рогатый скот, особой сакральностью обладал череп животного.

Особенно интересны обряды, связанные со смертью на чужбине. Иногда умершего сжигали, не совершая церемоний, а на родине сооружали кенотаф; в другом случае собирали тридцать три кости из разных частей скелета и, завернув их в шкуру черной козы (антилопы), отправляли домой и там сжигали; если же было неизвестно, где умер человек, то из стеблей цветов делали фигуру человека, заворачивали в шкуру и затем сжигали (Баудхаяна-Питри-медха сутра III: 6, 2), Наконец, иногда тело умершего помещали в большой сосуд, наполненный маслом, и отправляли на родину, где совершали обряд кремации (Caland 1896; Пандей 1982: 190—218; Смирнов Ю. 1997: 127—132).

Обычай бальзамировать или как-то сохранять тело с ведических времен сохранился у скифов: по свидетельству Геродота (IV, 71), они возили тело царя по разным племенам и только затем сооружали курган.

Каковы могут быть археологические следы погребальных обрядов ведических ариев в Индии? К сожалению, археологу они оставляют мало надежды. Прах умершего на чужбине ария был иногда развеян, в других случаях тело, или череп и кости, или пепел отвезены на родину, где захоронены; обычно там был сооружен поминальный кенотаф. Следовательно, следы первых мигрировавших ариев надо искать не в Индии, а на их прародине, там, где есть кенотафы! Argumentum a silentio.

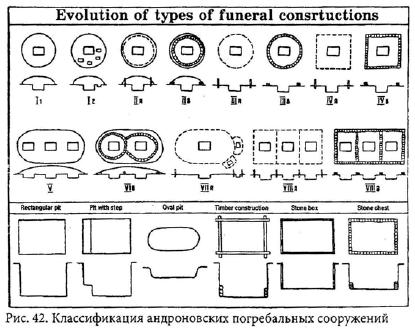

Как соотносятся ведические обряды с погребальными ритуалами других культур? (Рис, 42; табл. 5.)

Андроновский погребальный обряд.

Как говорилось в главе о погребальном обряде, андроновские могильники расположены вне поселений. Вокруг могилы сооружалась каменная круглая или прямоугольная ограда, сверху иногда насыпался курган. Грунтовая могила часто заключала деревянный сруб или каменный ящик. Андроновцы были биритуальны. При ингумации умершего клали скорченно, на левый бок, головой на запад. Главным обрядом была кремация на стороне, пепел несли в сосуде, на Урале — в блюде, и высыпали на дно могилы. Как показал M. Грязнов, иногда делали куклу с пеплом.

Существовал обряд совершения в одной могиле парных разнополых погребений при ингумации и кремации — аналог sati; иногда в одной могиле сочетаются кремация и ингумация.

В могилу при кремации и ингумации около головы ставили один, обычно 2 сосуда (реже больше).

Обычно в жертву приносили животных, помещая в могилу или на ее перекрытие шкуру с черепом и ногами. Жертвенными животными были крупный и мелкий рогатый скот, в больших могилах с оружием есть жертвоприношения лошадей (рис. 4а).

Отдельные из этих обрядов широко известны в других культурах, прежде всего индоевропейских, но их специфическая совокупность характерна только для андроновской культуры и для ведической традиции.

Ритуалы, связанные со смертью на чужбине, специфичны для Семиречья и особенно Северной Бактрии, откуда шли пути миграции на юг. Именно здесь зафиксированы расчлененные погребения; захоронения пепла в сосуде (иногда не обожженном, а высушенном на солнце). Они открыты в Таджикистане в Тулхаре (Мандельштам 1968: 100, 101) и в Киргизии в Кызылбулак I, II (Горячев 2001: 51, 53, рис. 7: 1, 2 — парное разнополое сожжение satt). Главное, здесь крайне многочисленны кенотафы, иногда содержащие глиняную куклу, вероятно, с костями или прахом умершего внутри. Именно многочисленные кенотафы на юге Средней Азии и есть доказательство арийской миграции!

Погребальные обряды Белуджистана и Индии.

Во всем Переднеазиатском регионе в эпоху энеолита и бронзы господствует обряд вытянутого или скорченного трупоположения на площади поселения, иногда в могиле, обложенной необожженными кирпичами. В Месопотамии в культуре Хассуна и в Иране в Тепе Гиян V зафиксирован обряд захоронения младенца в сосуде. В Анатолии в Короку-тепе и Алишаре (Алекшин 19866; 25, 32; 36—37) также есть захоронения в сосудах.

Эти традиции сохранились в Белуджистане в Хараппскую эпоху и представлены на поселении Суткаген-дор около берега Мак- рана. Здесь найдены урны с остатками трупосожжения — сосуды содержат фрагменты человеческих костей и керамики. Этот обряд, чуждый Хараппе, зафиксирован в позднем Хараппском комплексе в Тарханвала и Дера около Чанху-Даро в Синде. В Чанху-Даро найден сосуд с черепом (Singh Р. 1970:46).

Погребальный обряд Хараппской цивилизации. Обряд изучен П. Сингхом (1970), Могильники находятся на площади поселений. В хараппских могильниках R 37, Рупар, Калибанган, Лотхал и др. господствует обряд вытянутого трупоположения полного скелета, ориентированного головой на север. Тело лежит в могильной яме, иногда обложенной глиняными кирпичами, или же в деревянном гробу. В Калибангане выявлены ямы с обычными заупокойными дарами и сосудом-урной, не содержащими ни костей, ни золы, в Лотхал — с измельченными костями, в Хараппе есть также и урны с трупосожжениями, М. Уилер (Wheeler 1953: 54; 1968) интерпретировал их как постхараппские.

В могильнике Лотхал (фаза III), наряду с обычными открыты три безынвентарных могилы, каждая из которых содержит парное разнополое погребение — прообраз обряда sati. Поскольку этот обряд не имеет ни истоков, ни аналогов в Индии, исследователь С.Р. Рао признал погребенных чужестранцами, вероятно, торговцами из Шумера (Singh Р. 1970: 41).

Погребения в постхараппской культуре северо-западной Индии относятся ко времени после 1900 г. до н.э., к периоду турбулентных движений, когда происходят смены культур (Piggott 1950: 214—243; Gordon 1958: 77—97): в Пенджабе в могильнике Н в Ха- раппе (1900—1500 ВС cal.), в Синде, в Джхукаре и Чанху-Даро, в Белуджистане— в Рана-Гхундай, Наль, Шах-и Тумп и в Макране в Хурабе. М. Уилер (Wheeler 1947) доказал стратиграфически, что могильник Н позже, чем R 37. В нижнем слое II могильника Н представлены погребения, вытянуто на спине или на боку, головой на восток или северо-восток. Есть фракционные захоронения. В одном случае при умершем найдены ребра козы, В слое I (позднем) найдены погребения в сосудах, то есть сосуды, содержащие остатки кремаций или фракционных погребений, включавших череп и длинные кости взрослых и детские полные скелеты в позе эмбриона. Первоначально тела умерших были экскарнированы. Затем кости были собраны и положены в горшок для погребения.

Особенность могильника Н составляет керамика. Сосуды украшены фигурами быков, козлов, птиц, рыб, звезд, выполненными черной краской по красному фону, не имеющими аналогий. М. Бате (Vats 1940) пытался объяснить эти изображения с помощью ранневедийских текстов и, соответственно, предположил, что создателями культуры могильника Н были арии. Но эта гипотеза не имеет серьезных аргументов.

Антропологи отмечают сильное сходство между скелетами могильника R 37 и скелетами из более нижних слоев могильника Н. Но те и другие группы скелетов отличаются от захоронений в верхних слоях могильника Н (Possehl 2002: 171). В то же время индивиды из могильника R 37 и более нижних слоев могильника Н имеют сильное биологическое сходство с погребениями раннего железного века (800 г. до н.э.) Тимаргархи в районе Дира. Это весомое доказательство биологической преемственности от бронзового к раннежелезному веку (Possehl 2002: 171).

Представляется, что учитывая, что обряд расчлененного погребения в урне характерен для Белуджистана, начиная с энеолита, там и надо искать происхождение населения, оставившего позднюю часть могильника Н.

Таким образом, основное население северо-западной Индии оставалось неизменным на протяжении тысячелетий. Но были ли люди хараппской эпохи ведическими ариями? Сравнение их погребальных обрядов с ритуалами, реконструированными по данным ведических текстов, дает безусловный ответ: нет!

Есть ли следы миграций с севера в Белуджистане и Индии? В Южном Белуджистане есть каменные кольца и ящики, по конструкции напоминающие степные (Fairservis 1997: 66). В позднем авестийском тексте Видевдат (1,/2), вероятно, сохраняющем древнюю традицию, говорится, что чуждые народы на реке Харахваити сжигали своих умерших, как делали это арийцы Ригведы (Falk 1997: 86).

Особый интерес представляет могильник Шах-и Тумп на юге Белуджистана (Stein 1931: 88—103; Piggott 1950: 215—19). Он сооружен на руинах покинутой деревни культуры Кулли, Здесь открыто 12 тру- поположений и 7 кенотафов. Умершие похоронены скорченно, на левом боку, руки перед лицом, головой на запад (одно погребение — на спине, одна рука согнута, другая вытянута). Найдены кости овцы или козы. Два погребения рассматриваются как останки воинов или вождей. Они сопровождаются богатым инвентарем: многочисленными сосудами у головы; у одного есть медное украшение на шее, полигональная рубиновая бусина и, главное, оружие — кремневый клинок. На втором погребенном надето богатое ожерелье из лазуритовых, агатовых и ониксовьгх бус, у правого плеча лежат три круглых камня от пращи, малый каменный клинок и навершие медного топора.

Топор из Шах-и Тумп принадлежит к типу клиновидных топоров с круглым проухом и асимметричным лезвием (Stein 1931: 96, pi. XIII, 135). Они происходят из Ирана, но в конце III — начале 11 тыс. до н.э. распространяются на Кавказе (Deshayes I960: 154, 191). Близкие по форме изделия найдены в III слое в Мундигаке (2 экземпляра), в слое конца цивилизации Хараппа в Чанху-Даро и в постхараппском Джхукаре (Dechayes 1960: 80, 195). Их появление в Белуджистане и Индии ученый объяснил торговлей с Ираном.

С. Пиггот (S. Piggot 1952: 213) сравнил топор из Шах-и Тумп с топорами Кубани и объяснил его появление приходом завоевателей ариев с севера через Кавказ. Но два топора этого типа найдены б Таджикистане в Сангворе и Аракчине (Кузьмина 1966: 8—9, pi. I: 1, 2) (рис. 40).

Не дают ли эти находки оснований связать появление комплекса Шах-и Тумп с южной Средней Азией? Но набор примитивного оружия не находит аналогий ни в БМАК, ни в андроновской культуре Б Индии в Мадхья Саураштра есть каменное кольцо, обозначающее погребение (Singh Р. 1970: 42). Встает вопрос: не отражает ли выявленный в могильнике Лотхал обряд парного разнополого погребения satt влияние ритуала, известного в андроновской культуре со времени Синташты. Хотелось бы, чтобы специалисты по археологии Южной Азии рассмотрели данные о погребальных обрядах Индостана в свете андроновских материалов.

Вместе с тем обращает на себя внимание появление на юге Средней Азии расчлененных погребений, известных в Белуджистане с энеолита. Возможно, этот ритуал выставления трупов, известный ведическим ариям и ставший господствующим у иранцев, распространился в результате связей с Белуджистаном.

В заключение следует подчеркнуть, что в Индии, судя по антропологическим данным, абсолютное большинство населения оставалось неизменным с эпохи Хараппа, что свидетельствует о малочисленности пришедших с севера ариев. Однако факт их миграции не может быть опровергнут, поскольку погребальный обряд ариев, реконструируемый по данным ведической традиции, соответствует только андроновскому, особенно на юге Средней Азии, где многочисленны кенотафы — вероятные могилы ушедших в Индию ариев.

Читайте также: