Литература 40 50 годов кратко

Обновлено: 28.06.2024

Литературу 40-50-х годов можно разделить на три периода: литература Великой Отечественной войны, послевоенная литература и литература начала “оттепели”.

Конечно, литературу этого периода можно также подразделять иначе, без связи с историей страны, по направлениям, в которых писались произведения, но и они обусловлены историей развития нашей страны:

- Соцреализм - соответствие литературы политическим установкам,

- Модернизм - новый взгляд человека на мир и эстетику произведения,

- Реализм - преображение художественной реальности по эстетическим законам.

Рассмотрим яркие творения этого периода, согласно родам и жанрам литературы.

Военная проза.

В период военных действий литература создавалась в рамках соцреализма с целью пропаганды идеи победы и цели “ни шагу назад!”. В таких произведениях мысль о непобедимости русского человека активно использовалась для формирования чувства патриотизма. Эксплуатировалась идея подвига, готовности, не задумываясь, отдавать свою жизнь за Родину. Иногда это доходило до абсурда и бессмыслицы. Поэтому короткие очерковые рассказы с места военных действий становятся наиболее актуальны в этот период.

В 1945 году вышла книга о подвиге под Сталинградом в 1943 году Е. Ильиной “Четвёртая высота”, предназначенная для детей. Константин Воробьёв писал правду о жестокостях войны, в связи с чем его произведения публиковали через годы. Так, повесть “Это мы, Господи!”, написанная в 1943 году, была опубликована лишь в 1986 году.

В послевоенное время появляются произведения, описывающие суровые будни войны, без налёта романтизма, изображающие труд советских людей, кующих победу, например, повесть В. Некрасова “В окопах Сталинграда” (1946).

Новые веяния.

После смерти Сталина начались публикации некоторых, ранее запрещенных произведений.

Юрий Казаков - автор этого же времени, которого можно назвать лириком в прозе, его считали продолжателем традиции Бунина, мастером рассказа. Известны его рассказы “Тихое утро” (1956), “Арктур - гончий пёс” (1957) и другие.

Новые имена писателей, изображающих жизнь в деревне: В. Астафьев “Перевал” (1958).

Авторы военной прозы В. Быков “Последний боец” (1957), “Журавлиный крик” (1959), Ю. Бондарев “Батальоны просят огня” (1957) продолжали писать, поднимая проблему памяти погибших.

Критика культа личности.

В 1957 году опубликован роман В. Дудинцева “Не хлебом единым” об ужасах тоталитаризма имевший эффект разорвавшейся бомбы.

В конце периода А. И. Солженицын написал два рассказа “Один день Ивана Денисовича” и “Матренин двор” в 1959 году, которые были опубликованы в 1962 и 1964 соответственно. Эти произведения вызвали сильный общественный резонанс в 60-е годы после публикации, вследствие того, что автор первый в стране заговорил на ранее запрещённые темы.

В 50-е годы в качестве автора рассказов начинает творить будущий драматург А. Вампилов.

В течение всего периода и во всех жанрах творит К. Симонов. Он пишет повести:

Лирика

Основным лирическим жанром в период военных действий становится жанр песни, которая объединяла русский народ, вдохновляла на победу, соединяла тружеников войны и тыла, как призывами ненавидеть и убивать врага, так и лирическими мотивами ожидания солдат с войны:

В. Лебедев-Кумач “Священная война”, К. Симонов “Жди меня”, А. Сурков “Бьётся в тесной печурке огонь”, М. Исаковский “В лесу прифронтовом”.

Идеей живучести, оптимизма и многоликости силы русских солдат пронизана поэма А. Т. Твардовского “Василий Теркин”, написанная в 1942 году.

Кроме лирических стихов и стихов о войне, известны поэмы К. Симонова “Сын артиллериста” (1941), “Иван да Марья” (1958). В 40-м году А. Ахматова заканчивает поэму “Реквием”, посвященную жертвам репрессий. За время с 1940 по 1965 годы поэтесса написала “Поэму без героя”, раскрывающую жизнь страны в период тоталитаризма.

С 50 года начинает публиковаться Р. Рождественский, известный своими песнями. В это десятилетие начинает своё яркое творчество Евгений Евтушенко. В конце периода (1957) основоположником жанра авторской песни становится Булат Окуджава (первая песня написана в 1946 году).

Драма

В этот период актуальны передвижные фронтовые театры, роль которых неоценима в поддержании боевого духа людей на войне. В послевоенном периоде популярны лирические пьесы В. Розова, В. Володина, А. Арбузова.

Как драматург в 50-е годы начинал Б. Васильев (пьесы о войне), чей талант раскроется позднее.

Таким образом, описываемый период наполнен произведениями различных жанров, известных в СССР и за границей, особенно во времена Великой Отечественной войны, давших беспрецедентное количество глубоко патриотичной литературы. Период “оттепели” позволил раскрыть ранее закрытые темы о страшных последствиях жизни в тоталитарном государстве для нравственной жизни человека.

Данный период отличает многоликость и многогранность литературы.

С помощью нашего сервиса Вы можете собрать свою коллекцию шпаргалок по нужному предмету, и распечатать готовые ответы в удобном для вырезания виде. Для этого начните собирать ответы, добавляя в "Мои шпаргалки".

Контрольная работа по культурологии. Тематика и жанры советской литературы в 40-е - 50-х гг. Деятельность Северо-Западного отдела Русского географического общества на территории Беларуси в XIX в. Своеобразие этнической белорусской культуры

Будьте осмотрительны! Не сдавайте скачанную работу преподавателю.

Преподаватели всегда проверяют уникальность сдаваемых работ. Вы можете использовать эту работу для подготовки своего проекта или закажите уникальную.

- Тематика и жанры советской литературы в 40-е — 50-х гг.

- Деятельность Северо-Западного отдела Русского географического общества на территории Беларуси в XIX в.

- Своеобразие этнической белорусской культуры и общенациональной культуры Беларуси.

- Романтизм в европейской литературе (Гюго, Байрон, Гейне).

Список использованной литературы.

1. Тематика и жанры советской литературы в 40-е — 50-х гг.

Особым разделом литературы является солдатский фольклор. Чаще всего это были песни. С начала войны их писали профессиональные авторы, поэтому они носили общий декларативный характер и, как правило, быстро забывались. Потом песни стали рождаться в солдатской среде. В них появились конкретные события и конкретные действующие лица. Это были походные марши, частушки, песни о любимых, о родине, о командирах, о героях, об удачных боевых операциях и т. д. Часто к старым мелодиям придумывались новые слова. Песни последнего года войны отличаются горделиво-восторженным тоном, идущим от сознания блестящих боевых успехов.[8; с.126].

Многоплановость и дозволенная правдивость изображения Великой Отечественной войны характерны для всей послевоенной литературы, в том числе и 60-х годов, большого числа русских писателей: М. Шолохова, Г. Я. Бакланова (р. 1923), Ю. В. Бондарева (р. 1924), А. Ананьева (р. 1925), Б. Л. Васильева (р. 1924), В. П. Астафьева (р. 1924), В. М. Богомолова (р. 1926), П. Л. Проскурина (р. 1928), Г. И. Коновалова (р. 1908), А. Б. Чаковского (р. 1913), К. Симонова (1915—1979).[2; с.469].

Идеологические стереотипы, сложившиеся в предшествующие годы, были серьезным препятствием на пути к зрителю и читателю многих талантливых произведений. Любое произведение, нарушавшее принятые каноны в изображении исторических событий, или вторгавшееся в негласно запретные темы, или же имевшее непривычную форму, с трудом пробивало дорогу к аудитории. Наиболее талантливая и творчески активная часть художественной интеллигенции вынуждена была тратить много усилий на борьбу за обнародование своих произведений.

Основным направлением поисков писателей и художников стали попытки показать жизнь такой, какая она есть, без парадности и шумихи, без надуманного героизма, т. е. жизнь обыкновенных людей с их повседневными заботами, огорчениями и радостями.

2. Деятельность Северо-Западного отдела Русского географического общества на территории Беларуси в XIX в.

Таким образом, в первой половине XIX в. закладываются основы белорусской этнографии, формируются ее важнейшие принципы, научные и политические направления. Однако этнографические работы этого времени носили преимущественно общепознавательный характер. В эти годы только начинает разрабатываться методика собирания и публикации фольклорно-этнографичсских материалов. Несовершенными были программы научных учреждений и обществ. Это был период первоначального становления этнографической науки на Беларуси.

Политические события 60-х годов, особенно восстание 1863 г., активизировали этнографическое изучение Беларуси. Одной из основных задач, стоящих перед официальной наукой, было определение этнографических границ и состава населения Беларуси по национальному признаку. Выдвижение этих вопросов на первый план диктовалось обострением русско-польских отношений. Для этой цели были привлечены научные общества, официальные учреждения (Генеральный штаб) и периодическая печать.

Активная деятельность Северо-Западного отдела РГО продолжалась до 1875 г. В 1874 г. по его инициативе был созван съезд секретарей статистических комитетов, налажены связи с научными обществами соседних стран — Польши, Чехии, Германии и др. Однако в 1875–1876 гг. деятельность отдела постепенно прекращается. Причиной этого было усиление реакционной политики царизма в связи с подъемом революционного движения в России и на Беларуси, особенно в связи с репрессиями против народников. Несмотря на сравнительно короткий срок существования и на то, что в руководстве отдела РГО стояли царские чиновники, развернутая им работа в значительной степени содействовала дальнейшему развитию этнографии на Беларуси. Его активными сотрудниками были белорусские этнографы М. А. Дмитриев, Ю. Ф. Крачковский, А. М. Сементовский, В. Г. Соколов, П. В. Шейн, Е. Р. Романов и др.[5; с.67].

3. Своеобразие этнической белорусской культуры и общенациональной культуры Беларуси.

Формированию, как белорусской народности, так и её культуры предшествовал огромный отрезок времени со всеми характерными для него противоречиями и сложностями, что отражалось в содержании и формах культуры. На протяжении всей истории в духовной жизни Беларуси довольно чётко прослеживаются также основные приметы и черты, в определённой степени общей для всех восточнославянских племён культуры.[4; с.16].

Зарождение элементов культуры, научных представлений и знаний неразрывно связано с историей развития общества. Разделение (выделение) культуры и науки в качестве особых, самостоятельных форм духовной жизни народа всегда условно, тем более на ранних стадиях формирования этносов. История человеческих общностей, населявших территорию Беларуси, также не является исключением. При всей примитивности условий жизни в древнейшую эпоху можно судить об уровне знаний тех, кто обрабатывал камень и изготовлял простейшие орудия труда. Эти знания передавались из поколения в поколение, становились важнейшей составной частью производственных и бытовых традиций, тем самым и сокровищницей культуры родового строя. В эпоху племенных объединения и их союзов знания об окружающей природе, общественных отношениях формировали культуру раннеклассового общества.

Эти богатейшие пласты культуры, научных знаний, накопленные в течение веков ко времени образования древнерусского государства — Киевской Руси, во многом были утрачены, когда на смену языческим культурным традициям и ценностям пришло новое, христианское мировоззрение. В последующие века развитие белорусского этноса осложнялось особенностями государственной жизни в Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском, Речи Посполитой. Российской империи.

В наше время обогащение исторической памяти народа приобрело особую актуальность. Поэтому долг ученых — воссоздать объективную картину прошлого, вернуть имена выдающихся сынов и дочерей Беларуси, забытых из-за причин как внутреннего развития, так и политики соседних государств. Благодаря усилиям ученых многих поколений стали широко известны Франциск Скорина, Кирилл Туровский, Сымон Будный, Василий Тяпинский, Симеон Полоцкий и др. Однако безызвестными остаются сотни представителей белорусского народа, внесших достойный вклад в его историю и культуру, мировую цивилизацию. Сравнительно недавно стало широко известно имя великого соотечественника Николая Гусовского, по достоинству начало оцениваться подвижничество Евфросиньи Полоцкой, научная деятельность Я. О. Наркевича-Иодко, других представителей культуры и науки.

Большой вклад в развитие науки и культуры Беларуси внесли ученые Польши, России, Украины, Литвы, других стран. Проживая на территории Беларуси или изучая ее природные ресурсы, быт и культуру в составе периодических экспедиций, они накапливали и обогащали сведения о языке, фольклоре и быте белорусского народа, разрабатывали другие отрасли знаний. Примером тому может служить деятельность Михаила Рытова. Родился он в Новомиргороде, окончил Московский университет, затем более 40 лет вел преподавательскую и научную работу в Горы-Горецкой земледельческой школе. Он стал одним из основателей научного овощеводства и плодоводства в Беларуси.

Белорусы оставили заметный след в развитии науки и культуры других стран. Так, несвижский князь Радзивил (Сиротка) описал свое пребывание в Сирии, Палестине и Египте. Его книга за период 1601–1662 гг. выдержала 19 изданий на латинском, польском, немецком и русском языках. Игнатий Домейко в 1822 г. окончил физико-математический факультет Виленского университета, затем в Париже Высшую горную школу. После этого переехал в Чили, был ректором университета в Сантьяго.

Таким образом возрождение белорусского национального наследия весьма актуально в отношении невостребованных еще страниц исторического прошлого Беларуси в области науки и культуры.[5; с.3-6].

4. Романтизм в европейской литературе (Гюго, Байрон, Гейне).

Романтизму близка интуитивность, взволнованность и воспламененность, для него возможны энтузиастичность и разочарованность, но не спокойная самотождественность.[6; с.267]

В литературных произведениях этого времени действительность изображалась через призму взглядов автора — появились субъективизм и эмоциональность литературы. Произошли изменения в структуре жанров Социально-бытовой роман XVIII в. стал объектом насмешек. Появляются исторические романы В. Скота, В. Гюго, Ф. Купера, А. Дюма, А. Мандзони, Г. Клейста, Ю. Словацкого В философском романе появляется лиризм. Во Франции появляется исповедальная проза. В Германии и США ведущим жанром стала новелла.

Крупнейшей фигурой французского романтизма является Виктор Мари Гюго (1802–1885). Миру он известен своими романами. А для французов — он первый поэт Франции, не знавший себе равных по масштабности творчества Он еще был драматургом, публицистом, критиком. Гюго прожил длинную жизнь Он родится, когда только устанавливался капиталистический строй и дожил, когда капитализм стал проявлять черты кризиса. Он был свидетелем частой смены политических режимов, побед и поражений революционного движения. Был демократом и выступал против тиранов. В своем творчестве он откликался на важнейшие события того времени.

Его романтическая лирика произвела революцию в поэзии. В его произведениях появилась живописность, вольные размеры и ритмы стиха, необычные рифмы, разговорные слова и т.д. В его поэзии правдиво рисовались картины прошлого Европы и Востока, но все чаще поэзия отзывалась па события современности. Его персонажами становятся люди из парода, герои баррикад, нищие и голодные, труженики, женщины и дети.

Любимцем читателей всех стран стал Гаврош — веселый озорник без рода и племени, защитник слабых, презирающий власть, встречающий смерть насмешливой песенкой.

Во Францию Гюго вернулся только в 1870 г., когда пал реакционный режим Второй империи.

Последние годы жизни Гюго провел в окружении славы, хотя и в стороне от литературной борьбы вокруг других литературных направлений. Его 80 летний юбилей праздновали с большой пышностью. Скончался Гюго 22 мая 1885 г. В этот день был объявлен национальный траур. В похоронной процессии участвовало около миллиона человек.

Это глубокий исторический роман о средневековой Франции. Гюго не идеализировал средневековье, как это делали многие романтики, правдиво показал тёмные стороны феодализма. Но его книга глубоко поэтична, полна любви к Франции, к её истории, искусству.[7; с.221-222].

Великим английским поэтом-романтиком был Джордж Ноэл Гордан Байрон (11.01.1788 — 19.04.1824). Байрон принадлежал к обедневшей ветви древнего английского рода и первые десять лет жизни провел в шотландском городе Абердине, где его мать, ревностная кальвинистка, вела чрезвычайно замкнутый образ жизни. Она отдала сына в начальную грамматическую школу, в которой будущий поэт проучился шесть лет. Жизнь юноши круто изменилась в 1798 году, когда после смерти своего дяди Байрон унаследовал титул лорда и старинный замок близ Ноттингема. Войдя в круг английской аристократии, Байрон поступил в престижную школу Харроу, а затем в Тринити-колледж Кембриджского университета, после окончания которого поселился в своем родовом имении.

В 1808 году Байрон отправляется в длительное путешествие. Он посещает Португалию, Испанию, Албанию, Грецию, Турцию и Ближний Восток. Любопытно, что в 1810 году поэт поетавил своеобразный спортивный рекорд, в одиночку переплыв пролив Дарданеллы.

После возвращения в Англию Байрон с головой окунается в политическую жизнь, активно выступает в палате лордов. Каждое его выступление оборачивается скандалом, поскольку о многих проблемах говорить в приличном обществе не полагалось. Хотя это были очень важные и острые проблемы — безработица, детский труд и т.д.

В 1815 году Байрон женится на леди Анабелле Милбенк. Как окажется впоследствии, брак этот явился роковой ошибкой, потому что менее чем через год, после рождения дочери, супруги навсегда расстались, и Байрон был вынужден покинуть Англию.

Поэт переезжает в Швейцарию, где поселяется близ Женевы вместе со своим другом английским поэтом П. Шелли и его женой, которая впоследствии напишет повесть о Франкенштейне. В Швейцарии к Байрону приходит вторая любовь. Он встречает английскую поэтессу Клер Клермонт, у них рождается дочь Аллегра.

Неистощимый на выдумки как собственных, так и чужих сюжетов, Байрон принимает участие в своеобразной литературной игре. Он начинает писать готический роман ужасов. Чтобы ответить ему, жена Шелли, Мери, и создает своего Франкенштейна.

В апреле 1819 года Байрон встречает в Италии красавицу графиню Терезу Гвиччиоли, и она становится его третьей и последней любовью. Их отношения развиваются столь стремительно и открыто, что скоро все узнают об этом, в том числе и муж графини, с которым она расстается. Несмотря на скандал, Байрон остается со своей возлюбленной и поселяется в ее доме в Равенне. Там он становится активным участником движения карбонариев — борцов за освобождение Италии от власти Австро-Венгрии.

Гейне родился в небогатой еврейской семье в городе Дюссельдорфе, когда туда вошли французы.

В 1825 г. Гейне закончил гамбургский университет и решил посвятить себя литературной деятельности.

В России стихи Гейне стали появляться в русских журналах начиная с 20-х годов XIX в. Одним из первых переводчиков великого немецкого поэта был Ф.И. Тютчев, друг Гейне, с которым он встречался в Мюнхене в 1827 г.

Не было ни одного сколько—нибудь значимого русского поэта, который бы не переводил Гейне. Его переводили Лермонтов, Фет, Майков, Плещеев, Добролюбов, Писарев, Некрасов, Блок, Брюсов и другие.[7; с.222-224].

Список использованной литературы:

Будьте осмотрительны! Не сдавайте скачанную работу преподавателю.

Преподаватели всегда проверяют уникальность сдаваемых работ. Вы можете использовать эту работу для подготовки своего проекта или закажите уникальную.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Литература 40-50ых годов ХХ века. Презентация на заданную тему содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

СЛАЙД С ИЗОБРАЖЕНИЕМ Начало-середина 1940-х годов ознаменовалась Второй мировой войной, которая оказала колоссальное влияние на большинство стран и народов Европы, Азии и других частей света. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США.

И скажу тебе, не скрою, —В этой книге там ли, сям То, что молвить бы герою, Говорю я лично сам. И заметь, коль не заметил, Что и Теркин, мой герой, За меня гласит порой.

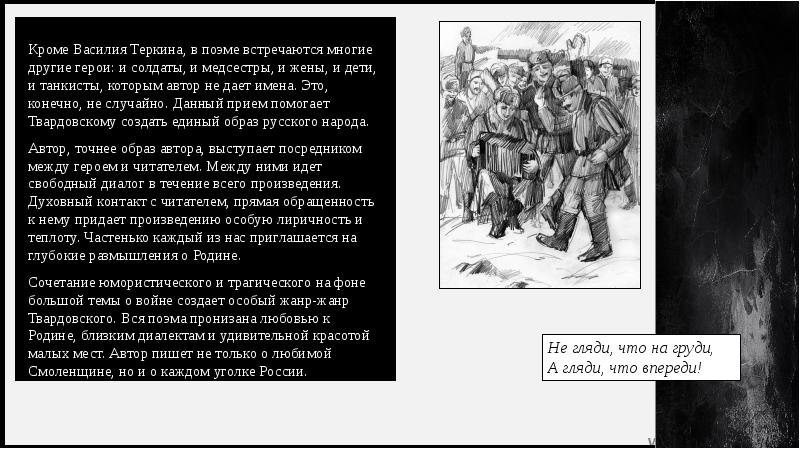

Кроме Василия Теркина, в поэме встречаются многие другие герои: и солдаты, и медсестры, и жены, и дети, и танкисты, которым автор не дает имена. Это, конечно, не случайно. Данный прием помогает Твардовскому создать единый образ русского народа. Кроме Василия Теркина, в поэме встречаются многие другие герои: и солдаты, и медсестры, и жены, и дети, и танкисты, которым автор не дает имена. Это, конечно, не случайно. Данный прием помогает Твардовскому создать единый образ русского народа. Автор, точнее образ автора, выступает посредником между героем и читателем. Между ними идет свободный диалог в течение всего произведения. Духовный контакт с читателем, прямая обращенность к нему придает произведению особую лиричность и теплоту. Частенько каждый из нас приглашается на глубокие размышления о Родине. Сочетание юмористического и трагического на фоне большой темы о войне создает особый жанр-жанр Твардовского. Вся поэма пронизана любовью к Родине, близким диалектам и удивительной красотой малых мест. Автор пишет не только о любимой Смоленщине, но и о каждом уголке России.

Я мечтал о сущем чуде: Чтоб от выдумки моей На войне живущим людям Было, может быть, теплей А.Т. Твардовский

Когда грянула война, детская литература использовала весь свой творческий и педагогический потенциал на то, чтобы рассказывать о самоотверженности защитников Отечества и работе в тылу детей, заменявших ушедших на фронт взрослых. Позже появились и произведения о непосредственном участии детей в войне.

Несмотря на тяжелейшее положение в стране, детские книги и периодические издания продолжали выходить. Особенно активно развивалась публицистика (очерки, фельетоны, агитационные стихи).

Щели в саду вырыты. Не горят огни.

Питерские сироты, Детоньки мои!

Под землёй не дышится, Боль сверлит висок.

Сквозь бомбёжку слышится Детский голосок.

Участие детей в восстановлении хозяйства, разрушенного войной, находит отражение в творчестве многих детских писателей. Труд, семья и школа становятся в послевоенный период ведущими темами.

В детскую литературу в 1940-50-е годы вошли с первыми своими произведениями М. Прилежаева, Ф. Вигдорова, Н. Носов, писавшие о школе; И.Ликстанов, сосредоточивший внимание на теме труда; Ю.Сотник с превосходными, полными юмора рассказами; Н. Дубов и А. Алексин с их стремлением к психологической достоверности и проникновению в глубины взаимоотношений детей и взрослых.

Итак, в 1940-е годы и в первое послевоенное десятилетие появилось немало значительных произведений детской литературы. Наметилось новое решение традиционных тем, возникли новые типы литературных героев.

Валентина Александровна Осеева В.А.Осеева (1902—1969) продолжала в своей прозе реалистическое направление, связанное в детской литературе с именами Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского. Художественное произведение было для нее прежде всего средством воспитания, и стержнем произведения — важный нравственно-этический вопрос.

1. Обзор военной прозы для детей.

2. Творчество В. Катаева.

3. Проза для детей Л. Пантелеева.

4. Вклад В. Осеевой в развитие детской литературы

Когда грянула война, детская литература использовала весь свой творческий и педагогический потенциал на то, чтобы рассказывать о самоотверженности защитников Отечества и работе в тылу детей, заменявших ушедших на фронт взрослых. Позже появились и произведения о непосредственном участии детей в войне.

Несмотря на тяжелейшее положение в стране, детские книги и периодические издания продолжали выходить. Особенно активно развивалась публицистика (очерки, фельетоны, агитационные стихи).

Щели в саду вырыты. Не горят огни.

Питерские сироты, Детоньки мои!

Под землёй не дышится, Боль сверлит висок.

Сквозь бомбёжку слышится Детский голосок.

Участие детей в восстановлении хозяйства, разрушенного войной, находит отражение в творчестве многих детских писателей. Труд, семья и школа становятся в послевоенный период ведущими темами.

В детскую литературу в 1940-50-е годы вошли с первыми своими произведениями М. Прилежаева, Ф. Вигдорова, Н. Носов, писавшие о школе; И.Ликстанов, сосредоточивший внимание на теме труда; Ю.Сотник с превосходными, полными юмора рассказами; Н. Дубов и А. Алексин с их стремлением к психологической достоверности и проникновению в глубины взаимоотношений детей и взрослых.

Итак, в 1940-е годы и в первое послевоенное десятилетие появилось немало значительных произведений детской литературы. Наметилось новое решение традиционных тем, возникли новые типы литературных героев.

Валентина Александровна Осеева В.А.Осеева (1902—1969) продолжала в своей прозе реалистическое направление, связанное в детской литературе с именами Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского. Художественное произведение было для нее прежде всего средством воспитания, и стержнем произведения — важный нравственно-этический вопрос.

Презентация для учащихся 7 классов. О писателях 40-50 годов, использовалась на открытом уроке.

Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти.

1848—1855 гг. - Мрачное семилетье

Важнейшие исторические события в Европе и России

Общая характеристика развития русской литературы

Основные литературные жанры

Важнейшие исторические события в Европе и России

Общая характеристика развития русской литературы

- Подъем демократического движения и крест.ьянских волнений

- Кризис самодержавия и пропаганда идей крестьянской революции.

- Отмена крепостного права в 1861 г.

- Противоборство либералов и демократов.

- Начало буржуазных преобразований

Основные литературные жанры

Важнейшие исторические события в Европе и России

Общая характеристика развития русской литературы

Основные литературные жанры

Эволюция малых литературных форм: очерка, рассказа, повести. Жанр сказа. Оживление жанров поэзии. Публицистический и фольклорный характер стихов народников

Три политических течения в России 19 века

Н.М. Карамзин

К.П. Победоносцев

« Замкнутая личность

западного человека

удивляет односторонностью.

Он всегда доволен собой.

Он никогда не забывает

Тем не менее, западники

полагали, что именно

и разумный для России

А.И. Герцен, И.С. Тургенев, В.Г. Белинский Н.Огарёв , В.П.Боткин, П.В.Анненков…

Славянофилы

Отдавая должное европейской культуре, они утверждали право России на особый самобытный путь развития, в корне отличающийся от западного.

В.И. Даль, А.С. Хомяков,

братья Достоевские, А.Григорьев, Н.Страхов

Художественные особенности литературы второй половины 19 века

Читайте также: