Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания кратко

Обновлено: 07.07.2024

1. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

2. Опасность

Опасность - центральное понятие, как сферы безопасности

жизнедеятельности в техносфере, так и промышленной

безопасности.

Под опасностью понимаются явления, процессы, объекты,

способные в определенных условиях наносить вред здоровью

человека, ущерб окружающей природной среде и социально экономической инфраструктуре, т.е. вызывать нежелательные

последствия непосредственно или косвенно.

2

3. Опасность

Определяющие признаки:

возможность

непосредственного

отрицательного

воздействия на объект (предмет) воздействия;

возможность нарушения нормального состояния элементов

производственного процесса, в результате которого могут

возникнуть аварии, взрывы, пожары, травмы.

Наличие хотя бы одного из указанных признаков является

достаточным для отнесения факторов к разделу опасных или

вредных.

Количество признаков, характеризующих опасность, может

быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей

анализа.

3

4. Квантификация опасностей

Квантификация (лат. quantum – сколько) – количественное

выражение, измерение, вводимое для оценки сложных,

качественно

определяемых

понятий.

Опасности

характеризуются:

потенциалом;

качеством;

временем существования или воздействия на человека;

вероятностью появления;

размерами зоны действия.

Применяются численные, балльные и другие приемы

квантификации.

Наиболее распространенной оценкой является риск вероятность потерь при действиях, сопряженных с опасностями.

4

5. Идентификация опасностей

Опасности носят потенциальный, т.е. скрытый характер.

Под идентификацией (лат. identificare) понимается процесс

обнаружения и установления количественных, временных,

пространственных и иных характеристик, необходимых и

достаточных

для

разработки

профилактических

и

оперативных мероприятий, направленных на обеспечение

нормального функционирования технических систем и

качества жизни.

5

6. Идентификация опасностей

В процессе идентификации выявляются:

номенклатура опасностей;

вероятность их проявления;

пространственная локализация (координаты);

возможный ущерб;

др. параметры, необходимые для решения конкретной задачи.

Методы обнаружения опасностей

инженерный

экспертный

социологический

регистрационный

органолептический

6

7. Причины и последствия

8. Виды опасностей

По происхождению опасности делят на:

Естественные

–

обусловлены

климатическими

и

природными явлениями, возникают в биосфере при

изменении

погодных

условий

или

естественной

освещенности, от стихийных явлений (наводнений,

землетрясений и т. п.);

Техногенные – создаются элементами техносферы —

машинами, сооружениями, веществами;

Антропогенные – возникают в результате ошибочных или

несанкционированных действий человека или групп людей;

8

9. Техногенные опасности

Перечень техногенных, реально действующих опасностей

значителен и включает в себя более 100 видов.

К распространенным, имеющим достаточно высокий

уровень опасности, относятся производственные опасности:

запыленность и загазованность воздуха, шум, вибрации,

электромагнитные

поля,

ионизирующие

излучения,

повышенные или пониженные параметры атмосферного

воздуха (температуры, влажности, подвижности воздуха,

давления), недостаточное и неправильное освещение,

монотонность деятельности, тяжелый физический труд и др.

9

10. Техногенные опасности

Бытовые негативные (опасные) факторы:

воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа,

выбросами ТЭС, промышленных предприятий, автотранспорта

и мусоросжигающих устройств;

вода с избыточным содержанием вредных примесей;

недоброкачественная пища;

многие физические факторы (шум, инфразвук; вибрации;

электромагнитные поля от бытовых приборов, телевизоров,

дисплеев, ЛЭП, радиорелейных устройств);

ионизирующие излучения (естественный фон, медицинские

обследования, фон от строительных материалов, излучения

приборов, предметов быта);

медикаменты при избыточном и неправильном потреблении;

табачный дым и др.

10

11. Понятие риска

В научной литературе встречается весьма различная

трактовка термина "риск" и в него иногда вкладываются

отличающиеся друг от друга содержания.

Общим во всех представлениях является то, что риск

включает неуверенность, произойдет ли нежелательное

событие и возникнет ли неблагоприятное состояние. Заметим,

что в соответствии с современными взглядами риск обычно

интерпретируется как вероятностная мера возникновения

техногенных или природных явлений, сопровождающихся

возникновением, формированием и действием опасностей, и

нанесенного

при

этом

социального,

экономического,

экологического и других видов ущерба и вреда.

Под риском следует понимать ожидаемую частоту или

вероятность возникновения опасностей определенного класса,

или же размер возможного ущерба (потерь, вреда) от

нежелательного события, или же некоторую комбинацию этих

величин.

11

12. Понятие риска

Объект риска – определенная жертва по отношению к которой

может возникнуть какое-либо нежелательное событие.

Соотношение объектов риска и нежелательных событий

позволяет различать риски:

индивидуальный;

технический;

экологический;

социальный;

экономический.

12

13. Количественные показатели риска

Количественно, риск может быть определен как частота

реализации опасности.

R n

N

где: n – число случаев;

N – общее количество людей.

13

14. Индивидуальный риск

Обусловлен вероятностью реализации потенциальных

опасностей при возникновении опасных ситуаций. Его можно

определить по числу реализовавшихся факторов риска:

RИ P

L

где Rи – индивидуальный риск;

P – число пострадавших (погибших) в единицу времени t от

определенного фактора риска f;

L – число людей, подверженных соответствующему фактору

риска f в единицу времени t.

14

15. Технический риск

Комплексный показатель надежности элементов техносферы. Он

выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации

машин, механизмов, реализации технологических процессов,

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:

T t

RT

T f

где Rт – технический риск;

ΔT – число аварий в единицу времени t на идентичных

технических системах и объектах;

T – число идентичных технических систем и объектов,

подверженных общему фактору риска f.

15

16. Экологический риск

Выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы,

нарушения дальнейшего нормального функционирования и

существования экологических систем и объектов в результате

антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного

бедствия. Нежелательные события экологического риска могут

проявляться как непосредственно в зонах вмешательства, так и за

их пределами:

O t

RO

O

где Rо – экологический риск;

ΔO – число антропогенных экологических катастроф и стихийных

бедствий в единицу времени t;

O – число потенциальных источников экологических разрушений на

рассматриваемой территории.

16

17. Социальный риск

Характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий

чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений и

преобразований, снижающих качество жизни людей. По существу –

это риск для группы или сообщества людей. Оценить его можно,

например, по динамике смертности, рассчитанной на 1 тыс. чел.

соответствующей группы:

1000 C 2 C1

RC

t

L

где Rс – социальный риск;

C1 – число умерших в единицу времени t (смертность) в исследуемой

группе в начале периода наблюдения, например до развития

чрезвычайных событий;

C2 – смертность в той же группе людей в конце периода наблюдения,

например на стадии затухания чрезвычайной ситуации;

L – общая численность исследуемой группы.

17

18. Экономический риск

Определяется соотношением пользы и вреда, получаемых обществом

от рассматриваемого вида деятельности:

В

RЭ 100

П

где Rэ – экономический риск, %;

В – вред обществу от рассматриваемого вида деятельности;

П – польза.

18

19. Классификация рисков

20. Управление риском

Управление риском (risk management, safety management,

management of process hazards) – это часть системного

подхода к принятию решений, процедур и практических мер

в решении задач предупреждения или уменьшения

опасности промышленных аварий для жизни человека,

заболеваний или травм, ущерба материальным ценностям и

окружающей природной среде.

Это совокупность мероприятий, направленных на снижение

уровня технологического риска, уменьшение потенциальных

материальных потерь и других негативных последствий

аварий.

Управление риском включает в себя самые разнообразные

аспекты - технические, организационно-управленческие,

социально-экономические, медицинские, биологические и

др.

20

21. Анализ риска

Анализ риска (риск-анализ, risk analysis, process hazard

analysis) – процесс идентификации опасностей и оценки риска

для отдельных лиц, групп населения, объектов, окружающей

природной среды и других объектов рассмотрения.

Анализ риска – во многом субъективный процесс, в ходе

которого учитываются не только количественные показатели,

но и показатели, не поддающиеся формализации (позиции и

мнения различных общественных группировок, возможность

компромиссных решений, экспертные оценки и т.д.).

21

22. Общие положения анализа риска

1) Определение допустимого уровня риска, стандартов

безопасности обслуживающего персонала, населения и

защиты окружающей природной среды.

2) Определение допустимого уровня риска происходит, как

правило, в условиях недостаточной или непроверенной

информации, особенно когда это касается новых

технологических процессов или новой техники.

3) В ходе анализа, в значительной мере, приходится решать

вероятностные задачи, что может привести к существенным

расхождениям в получаемых результатах.

4) Анализ риска нужно рассматривать, как процесс решения

многокритериальных задач, которые могут возникнуть как

компромисс между сторонами, заинтересованными в

определенных результатах анализа.

22

23. Основные вопросы анализа риска

1. Идентификация опасностей

(Что плохого может произойти?)

2. Анализ частоты

(Как часто это может случаться?)

3. Анализ последствий

(Какие могут быть последствия?)

23

24. Этапы анализа риска

1. Планирование и организация работ.

2. Идентификация опасностей.

2.1. Выявление опасностей.

2.2. Предварительная оценка характеристик

опасностей.

3. Оценка риска

3.1. Анализ частоты.

3.2. Анализ последствий.

3.3. Анализ неопределенностей.

4. Разработка рекомендаций по управлению

риском.

24

25. Индивидуальный риск фатального исхода

26. Индивидуальный риск фатального исхода

27. Выводы

1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.

2. Вредные и опасные негативные факторы.

3. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.

4. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.

1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.

Негативные факторы, воздействующие на людей, подразделяются на естественные, т.е природные, и антропогенные - вызванные деятельностью человека. Например, пыль в воздухе появляется в результате извержения вулканов.

2. Вредные и опасные негативные факторы

Опасные и вредные факторы по природе действия подразделяются на физические, химические, биологические и психофизические. К физическим негативным факторам относятся:

- движущиеся машины и механизм, подвижные части оборудования;

- неустойчивые конструкции и природные образования;

- острые и падающие предметы;

- повышенная запыленность и загазованность;

- повышенный уровень электромагнитного излучения, ультрафиолетовой и инфракрасной радиации.

Биологическое загрязнение окружающей среды возникают в результате аварий на биотехнических предприятиях, очистных сооружениях. К химически опасным и вредным факторам относятся:

- вредные вещества, используемые в технологических процессах;

- лекарственные средства , применяемые не по назначению.

Биологические опасными и вредными факторами являются:

- патогенные микроорганизмы( бактерии, вирусы, грибы) и продукты их жизнедеятельности;

- растения и животные.

Психофизиологические производственные факторы - это факторы, обусловленные особенностями характера и организации труда, параметров рабочего места и оборудования. Они могут оказывать неблагоприятные воздействия на функциональное состояние организма человека. Психофизиологические негативные факторы делятся на физические ( статические и динамические ) и нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Психофизиологические производственные факторы – это факторы, обусловленные особенностями характера и организации труда, параметров рабочего места и оборудования. Они могут оказывать неблагоприятное воздействие на функциональное состояние организма человека, его самочувствие, эмоциональную и интеллектуальную сферы, приводить к снижению работоспособности и нарушению состояния здоровья.

По характеру действия психофизические негативные производственные факторы делятся на физические и нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

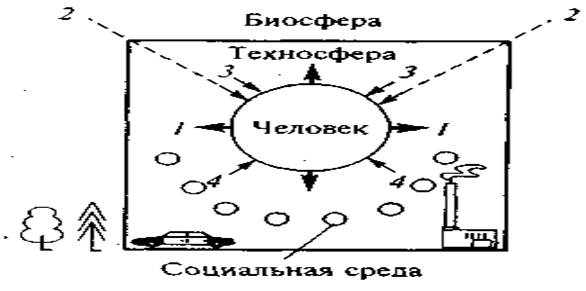

Техносфера – регион биосферы, в прошлом преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств с целью наилучшего соответствия людским социально-экономическим потребностям. Структурная схема взаимодействия человека современного индустриального общества с биосферой, техносферой и социальной средой: 1 – воздействие человека на среду обитания; 2– воздействие биосферы на человека; 3– воздействие техносферы на человека; 4 –воздействие социальной среды на человека).

Рис. 1 Структурная схема взаимодействия человека современного индустриального общества с биосферой, техносферой и социальной средой

Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, представляет собой территории, занятые городами и поселками, промышленными зонами, промышленными предприятиями. Техносфера не саморазвивающаяся среда, она рукотворна и после создания может только деградировать (табл. 2).

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.

Таблица 2 Современные масштабы развития техносферы

| Континенты | Территория, % | ||

| ненарушенная | частично нарушенная | нарушенная | |

| Европа | 15,6 | 19,6 | 64,8 |

| Азия | 43,6 | 27,0 | 29,4 |

| Северная Америка | 56,3 | 18,8 | 24,9 |

Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды, информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности.

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Исторические, управленческие и технико-экономические причины формирования неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.

Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. Архитектурно-планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и рекриационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в техносфере. Городская и техносферная логистика как метод повышения безопасности и формирования благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества.

Задачи области знаний и вида профессиональной деятельности в обеспечении безопасности в техносфере. Вклад области знаний в решение проблем безопасности и экологии техносферы. Примеры использования области знаний для обеспечения безопасности.

Состояние техносферной безопасности в регионе, городе – основные проблемы и пути их решения. Примеры конкретной деятельности по профилю профессиональной работы для решения проблем техносферной безопасности.

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.

Задачи БЖД сводятся к теоретическому анализу и разработке методов идентификации (распознавание и количественная оценка) опасных и вредных факторов, генерируемых элементами среды обитания (технические средства, технологические процессы, материалы, здания и сооружения, элементы техносферы, природные явления). В круг научных задач также входят: комплексная оценка многофакторного влияния негативных условий обитания на работоспособность и здоровье человека; оптимизация условий деятельности и отдыха; реализация новых методов защиты; моделирование чрезвычайных ситуаций и др. Круг практических задач прежде всего обусловлен выбором принципов защиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты человека и природной среды(биосферы) от негативного воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.

Содержание

Идентификация опасностей и вредных факторов. стр. 3…6

Опасные и вредные факторы среды обитания. стр. 6…7

Контроль над уровнем вредных производственных факторов на рабочих местах. стр. 9…10

Используемая литература. стр. 11

Прикрепленные файлы: 1 файл

Контрольная по Б.Ж..docx

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический

Факультет Заочного обучения

Студент группы ЗТС 11 Шубин М. Н.

(Код) (Подпись, дата) (Фамилия И. О.)

Руководитель старший преподаватель Михайлова Н.А. (Уч. степень, звание) (Подпись, дата) (Фамилия И. О.)

Нормоконтролер ______________________________ _______________

(Уч. степень, звание) (Подпись, дата) (Фамилия И.о.)

- Идентификация опасностей и вредных факторов. стр. 3…6

- Опасные и вредные факторы среды обитания. стр. 6…7

Классификация вредных факторов . стр. 7…8

- Контроль над уровнем вредных производственных факторов на рабочих местах. стр. 9…10

1 Идентификация опасностей и вредных факторов.

Задачи БЖД сводятся к теоретическому анализу и разработке методов идентификации (распознавание и количественная оценка) опасных и вредных факторов, генерируемых элементами среды обитания (технические средства, технологические процессы, материалы, здания и сооружения, элементы техносферы, природные явления). В круг научных задач также входят: комплексная оценка многофакторного влияния негативных условий обитания на работоспособность и здоровье человека; оптимизация условий деятельности и отдыха; реализация новых методов защиты; моделирование чрезвычайных ситуаций и др. Круг практических задач прежде всего обусловлен выбором принципов защиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты человека и природной среды(биосферы) от негативного воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.

Под идентификацией понимается процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных и иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение нормального функционирования технических систем и качества жизни. В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их проявления, пространственная локализация (координаты), возможный ущерб и др. параметры, необходимые для решения конкретной задачи.

Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию. Травмирующий (травмоопасный) фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу.

Опасность – источник или ситуация, которая потенциально может нанести вред человеку, привести к ухудшению состояния здоровья, нанесению ущерба собственности, производственной среде, или сочетание всего перечисленного (Системы управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. (ГОСТ Р 51897-2002).

Идентификация опасности – процесс определения опасности и ее характеристик (Системы управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

Успешному обеспечению БЖД больше всего способствует заблаговременная идентификация опасностей, т.е. их заблаговременное опознание, предвидение, оценка и уменьшение вредного влияния на человека, и среду обитания. Изучение обстоятельств аварийности и травматизма в конкретной области показало, что наибольший вклад приносят такие источники опасности, как электросиловое оборудование, средства хранения сжатых газов, токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей, подвижное технологическое оборудование.

Общей чертой практически всех рассматриваемых происшествий явилось то, что для их возникновения потребовалось несколько предпосылок, образующих в совокупности причинную цель.

Наиболее типичной причинной целью происшествия оказалась последовательность событий - предпосылок следующего вида:

ошибка человека, или отказ технологического оборудования, или недопустимое внешнее воздействие; случайное появление опасного фактора в произвольной части пространства; неисправность (отсутствие) предусмотренных средств защиты или неточных действий людей в данных условиях; воздействие опасных факторов на защищаемые элементы оборудования, человека или окружающую среду.

Доля предпосылок, вызванных ошибочными действиями человека составляет 50 – 80 %, тогда как технические предпосылки – 15 – 25 %. Дополнительные факторы аварийности и травматизма: недостаточная эргономичность и низкая надежность технологического оборудования; несовершенство профотбора и подготовки работающих к эксплуатации такого оборудования; плохая организация работ; дискомфорт технологических процессов для людей и техники и т.д. Пожалуй, уже общепризнано преобладающая роль человеческого фактора в формировании первичных предпосылок аварийности и травматизма; происшествия вызваны обычно не единственной причиной, а рядом иногда взаимно обусловленных предпосылок.

Резюмируя анализ, отмечу следующие основные закономерности, причины и факторы аварийности и травматизма на производстве и транспорте:

1. при массовом проведении работ аварийность и травматизм можно рассматривать как потоки случайных событий, количество которых на ограниченных интервалах времени распределено по закону Пуассона.

2. появление конкретного происшествия обусловлено не отдельно взятой причиной, а результатом возникновения и развития причинной цепи предпосылок.

Инициаторами и составными звеньями причинной цепи происшествия служат ошибочные и несанкционированные действия людей, не исправности и отказы используемой ими техники, а также нерасчетные воздействия на них внешних факторов среды обитания. Ошибочные и несанкционированные действия человека обусловлены его недостаточной дисциплинированностью и подготовленностью к работам, потенциально опасной технологией и конструктивным несовершенством используемой им техники.

Отказы и неисправности техники вызваны ее низкой надежностью, а также несанкционированными или ошибочными действиями людей. Нерасчетные (неожиданные или превышающие допустимые пределы) внешние воздействия связаны с недостаточной комфортностью условий рабочей среды для человека, ее вредными воздействиями на технологическое оборудование и технику.

Обязательные процедуры в области охраны труда, такие как аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация, ставили целью реализовать государственную социальную политику по предоставлению гарантий государства работникам на безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством. Иначе говоря, обязательные процедуры могут подтвердить соответствие объекта (организации работ по охране труда) минимально установленным в нормативных правовых актах требованиям.

Добровольная сертификация в международных сертифицирующих органах предполагает достижение цели более высокого уровня, имея базой реализацию минимальных требований. Организация вырабатывает собственную политику в области охраны труда. Исходя из целей, определенных в политике, организация разрабатывает систему управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью, основополагающим принципом которой является постоянное, последовательное улучшение условий труда, минимизация и исключение рисков, связанных с трудовой деятельностью.

2 Опасные и вредные факторы среды обитания.

Перечень реально действующих негативных факторов значителен и насчитывает более 100 видов. Это лишь некоторые из них:

Вредные факторы: запыленность и загазованность воздуха; шум; вибрации; электромагнитные поля; ионизирующие излучения; повышенные и пониженные атмосферные параметры( температура, влажность, подвижность воздуха, давление); недостаточное и неправильное освещение; монотонность деятельности; тяжелый физический труд; токсичные вещества; загрязненные вода и продукты питания и др.

Опасные факторы: огонь, ударная волна, горячие и переохлажденные поверхности; электрический ток; транспортные средства и подвижные части машин; отравляющие вещества; острые и падающие предметы; лазерное излучение; острое ионизирующее облучение и др.

Негативные факторы в быту: воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выбросами ТЭЦ, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум; инфразвук; вибрации; электромагнитные поля от синтетических материалов, бытовых приборов, телевизоров, дисплеев, ЛЭП; медикаменты при избыточном и неправильном их применении; алкоголь; табачный дым; бактерии; естественный фон и другие факторы. Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда, называются антропогенными.

По мнению академика Н. И. Моисеева человечество вступило в новую эру своего существования, когда потенциальная мощь, создаваемых им средств, воздействуя на среду обитания, становится соизмеримой с могучими силами природы планеты. Это внушает не только гордость, но и опасение, ибо чревато последствиями, которые могут привести к уничтожению цивилизации и даже всего живого на Земле.

Физические факторы.

К физическим вредным производственным факторам относятся:

– температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;

- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое поле;

- постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное);

- электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);

- широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ;

- электромагнитные излучения радиочастотного диапазона;

- широкополосные электромагнитные импульсы;

- электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое);

- ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук;

- вибрация (локальная, общая);

- аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;

- освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость);

- электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы.

Химические факторы.

К химическим вредным производственным факторам относятся химические вещества и их смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа.

1. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания

2. Опасность

Опасность - центральное понятие, как сферы безопасности

жизнедеятельности в техносфере, так и промышленной

безопасности.

Под опасностью понимаются явления, процессы, объекты,

способные в определенных условиях наносить вред здоровью

человека, ущерб окружающей природной среде и социально экономической инфраструктуре, т.е. вызывать нежелательные

последствия непосредственно или косвенно.

2

3. Опасность

Определяющие признаки:

возможность

непосредственного

отрицательного

воздействия на объект (предмет) воздействия;

возможность нарушения нормального состояния элементов

производственного процесса, в результате которого могут

возникнуть аварии, взрывы, пожары, травмы.

Наличие хотя бы одного из указанных признаков является

достаточным для отнесения факторов к разделу опасных или

вредных.

Количество признаков, характеризующих опасность, может

быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей

анализа.

3

4. Квантификация опасностей

Квантификация (лат. quantum – сколько) – количественное

выражение, измерение, вводимое для оценки сложных,

качественно

определяемых

понятий.

Опасности

характеризуются:

потенциалом;

качеством;

временем существования или воздействия на человека;

вероятностью появления;

размерами зоны действия.

Применяются численные, балльные и другие приемы

квантификации.

Наиболее распространенной оценкой является риск вероятность потерь при действиях, сопряженных с опасностями.

4

5. Идентификация опасностей

Опасности носят потенциальный, т.е. скрытый характер.

Под идентификацией (лат. identificare) понимается процесс

обнаружения и установления количественных, временных,

пространственных и иных характеристик, необходимых и

достаточных

для

разработки

профилактических

и

оперативных мероприятий, направленных на обеспечение

нормального функционирования технических систем и

качества жизни.

5

6. Идентификация опасностей

В процессе идентификации выявляются:

номенклатура опасностей;

вероятность их проявления;

пространственная локализация (координаты);

возможный ущерб;

др. параметры, необходимые для решения конкретной задачи.

Методы обнаружения опасностей

инженерный

экспертный

социологический

регистрационный

органолептический

6

7. Причины и последствия

8. Виды опасностей

По происхождению опасности делят на:

Естественные

–

обусловлены

климатическими

и

природными явлениями, возникают в биосфере при

изменении

погодных

условий

или

естественной

освещенности, от стихийных явлений (наводнений,

землетрясений и т. п.);

Техногенные – создаются элементами техносферы —

машинами, сооружениями, веществами;

Антропогенные – возникают в результате ошибочных или

несанкционированных действий человека или групп людей;

8

9. Техногенные опасности

Перечень техногенных, реально действующих опасностей

значителен и включает в себя более 100 видов.

К распространенным, имеющим достаточно высокий

уровень опасности, относятся производственные опасности:

запыленность и загазованность воздуха, шум, вибрации,

электромагнитные

поля,

ионизирующие

излучения,

повышенные или пониженные параметры атмосферного

воздуха (температуры, влажности, подвижности воздуха,

давления), недостаточное и неправильное освещение,

монотонность деятельности, тяжелый физический труд и др.

9

10. Техногенные опасности

Бытовые негативные (опасные) факторы:

воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа,

выбросами ТЭС, промышленных предприятий, автотранспорта

и мусоросжигающих устройств;

вода с избыточным содержанием вредных примесей;

недоброкачественная пища;

многие физические факторы (шум, инфразвук; вибрации;

электромагнитные поля от бытовых приборов, телевизоров,

дисплеев, ЛЭП, радиорелейных устройств);

ионизирующие излучения (естественный фон, медицинские

обследования, фон от строительных материалов, излучения

приборов, предметов быта);

медикаменты при избыточном и неправильном потреблении;

табачный дым и др.

10

11. Понятие риска

В научной литературе встречается весьма различная

трактовка термина "риск" и в него иногда вкладываются

отличающиеся друг от друга содержания.

Общим во всех представлениях является то, что риск

включает неуверенность, произойдет ли нежелательное

событие и возникнет ли неблагоприятное состояние. Заметим,

что в соответствии с современными взглядами риск обычно

интерпретируется как вероятностная мера возникновения

техногенных или природных явлений, сопровождающихся

возникновением, формированием и действием опасностей, и

нанесенного

при

этом

социального,

экономического,

экологического и других видов ущерба и вреда.

Под риском следует понимать ожидаемую частоту или

вероятность возникновения опасностей определенного класса,

или же размер возможного ущерба (потерь, вреда) от

нежелательного события, или же некоторую комбинацию этих

величин.

11

12. Понятие риска

Объект риска – определенная жертва по отношению к которой

может возникнуть какое-либо нежелательное событие.

Соотношение объектов риска и нежелательных событий

позволяет различать риски:

индивидуальный;

технический;

экологический;

социальный;

экономический.

12

13. Количественные показатели риска

Количественно, риск может быть определен как частота

реализации опасности.

R n

N

где: n – число случаев;

N – общее количество людей.

13

14. Индивидуальный риск

Обусловлен вероятностью реализации потенциальных

опасностей при возникновении опасных ситуаций. Его можно

определить по числу реализовавшихся факторов риска:

RИ P

L

где Rи – индивидуальный риск;

P – число пострадавших (погибших) в единицу времени t от

определенного фактора риска f;

L – число людей, подверженных соответствующему фактору

риска f в единицу времени t.

14

15. Технический риск

Комплексный показатель надежности элементов техносферы. Он

выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации

машин, механизмов, реализации технологических процессов,

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:

T t

RT

T f

где Rт – технический риск;

ΔT – число аварий в единицу времени t на идентичных

технических системах и объектах;

T – число идентичных технических систем и объектов,

подверженных общему фактору риска f.

15

16. Экологический риск

Выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы,

нарушения дальнейшего нормального функционирования и

существования экологических систем и объектов в результате

антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного

бедствия. Нежелательные события экологического риска могут

проявляться как непосредственно в зонах вмешательства, так и за

их пределами:

O t

RO

O

где Rо – экологический риск;

ΔO – число антропогенных экологических катастроф и стихийных

бедствий в единицу времени t;

O – число потенциальных источников экологических разрушений на

рассматриваемой территории.

16

17. Социальный риск

Характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий

чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений и

преобразований, снижающих качество жизни людей. По существу –

это риск для группы или сообщества людей. Оценить его можно,

например, по динамике смертности, рассчитанной на 1 тыс. чел.

соответствующей группы:

1000 C 2 C1

RC

t

L

где Rс – социальный риск;

C1 – число умерших в единицу времени t (смертность) в исследуемой

группе в начале периода наблюдения, например до развития

чрезвычайных событий;

C2 – смертность в той же группе людей в конце периода наблюдения,

например на стадии затухания чрезвычайной ситуации;

L – общая численность исследуемой группы.

17

18. Экономический риск

Определяется соотношением пользы и вреда, получаемых обществом

от рассматриваемого вида деятельности:

В

RЭ 100

П

где Rэ – экономический риск, %;

В – вред обществу от рассматриваемого вида деятельности;

П – польза.

18

19. Классификация рисков

20. Управление риском

Управление риском (risk management, safety management,

management of process hazards) – это часть системного

подхода к принятию решений, процедур и практических мер

в решении задач предупреждения или уменьшения

опасности промышленных аварий для жизни человека,

заболеваний или травм, ущерба материальным ценностям и

окружающей природной среде.

Это совокупность мероприятий, направленных на снижение

уровня технологического риска, уменьшение потенциальных

материальных потерь и других негативных последствий

аварий.

Управление риском включает в себя самые разнообразные

аспекты - технические, организационно-управленческие,

социально-экономические, медицинские, биологические и

др.

20

21. Анализ риска

Анализ риска (риск-анализ, risk analysis, process hazard

analysis) – процесс идентификации опасностей и оценки риска

для отдельных лиц, групп населения, объектов, окружающей

природной среды и других объектов рассмотрения.

Анализ риска – во многом субъективный процесс, в ходе

которого учитываются не только количественные показатели,

но и показатели, не поддающиеся формализации (позиции и

мнения различных общественных группировок, возможность

компромиссных решений, экспертные оценки и т.д.).

21

22. Общие положения анализа риска

1) Определение допустимого уровня риска, стандартов

безопасности обслуживающего персонала, населения и

защиты окружающей природной среды.

2) Определение допустимого уровня риска происходит, как

правило, в условиях недостаточной или непроверенной

информации, особенно когда это касается новых

технологических процессов или новой техники.

3) В ходе анализа, в значительной мере, приходится решать

вероятностные задачи, что может привести к существенным

расхождениям в получаемых результатах.

4) Анализ риска нужно рассматривать, как процесс решения

многокритериальных задач, которые могут возникнуть как

компромисс между сторонами, заинтересованными в

определенных результатах анализа.

22

23. Основные вопросы анализа риска

1. Идентификация опасностей

(Что плохого может произойти?)

2. Анализ частоты

(Как часто это может случаться?)

3. Анализ последствий

(Какие могут быть последствия?)

23

24. Этапы анализа риска

1. Планирование и организация работ.

2. Идентификация опасностей.

2.1. Выявление опасностей.

2.2. Предварительная оценка характеристик

опасностей.

3. Оценка риска

3.1. Анализ частоты.

3.2. Анализ последствий.

3.3. Анализ неопределенностей.

4. Разработка рекомендаций по управлению

риском.

24

25. Индивидуальный риск фатального исхода

26. Индивидуальный риск фатального исхода

27. Выводы

Читайте также: