Диалектика противоречий между человеком и природой кратко

Обновлено: 31.05.2024

В. И. Вернадский отмечал, что с увеличением масштабов и интенсивности деятельности человечество превратилось в мощную геологическую силу. Это обусловило переход биосферы в качественно новое состояние. Очевиден тот факт, что природные ресурсы и восстановительные способности живой природы отнюдь не безграничны. Вся история человечества – это история экономического роста и последовательного разрушения биосферы.

Проблема взаимоотношений природы и человека весьма многогранна и имеет разносторонние аспекты: философские, социальные, юридические, политические, экономические и др.

Ввзаимосвязь развития производства и природной среды непрямая и диалектически противоречивая. С одной стороны, богатые природные ресурсы, доступность и относительная легкость их освоения могут способствовать быстрому росту производства материальных благ, с другой – эти факторы не стимулируют собственную активность человека, не делают развитие его естественной необходимостью (многие страны Африки, Латинской Америки). Скудные природные ресурсы, загрязненная окружающая среда воздействуют на развитие производительных сил общества аналогичным образом: могут способствовать совершенствованию техники и технологии, давая таким образом дополнительный толчок подъему производительных сил, дальнейшему развитию, а могут и препятствовать нормальному функционированию производительных сил.

Это диалектическое противоречие может усиливаться тем обстоят-ом, что состояние окруж-ей среды, деградируя в результате антропогенного воздействия, сказывается на темпах экономического развития и эффективности производства. Разрушение производительных сил, в свою очередь, приводит к нарастанию экологической напряженности.

Взаимоотношения общества и природы характеризуются определенными закономерностями. В истории человечества можно выделить несколько качественно своеобразных этапов взаимодействия природы и общества в зависимости от уровня развития материального производства и прежде всего средств труда. Раскрыть диалектику этих взаимодействий – значит показать их внутренние противоречия, характеризующие особое положение человека в природе: с одной стороны, человек является природным, биологическим существом, с другой — социальным противопоставляющим себя остальной природе.

Первый этап в истории взаимоотношений человека с природой, палеолит, длился более 3 млн лет.

Второй этап —неолит, наступление которого условно датируют временем около 10 тыс. лет назад, знаменуется появлением земледелия и скотоводства, переходом от присваивающих форм хозяйства к производящей экономике.

Третий этап данной периодизации связывают с промышленным переворотом на рубеже XVIII — XIX вв., ознаменовавшим переход от ремесленного производства к промышленному, от малопроизводительного ручного труда — к машинному. Промышленное производство увеличило возможности как преобразования окружающей среды в интересах человека, так и нарушения экологического баланса. Эти тенденции неизмеримо усилились с наступлением во второй половине XX века эпохи научно-технической революции (НТР), охватившей все сферы жизни человека и все регионы мира. Подъем науки и техники в ряде случаев привел к неоправданной расточительности при эксплуатации природных ресурсов. Дальнейшее неконтролируемое, неуправляемое развитие такой деятельности людей таит в себе опасность глобальной экологической катастрофы. Поэтому на смену стихийному естественноисторическому процессу взаимодействия природы и общества должна прийти сознательная и планомерная его организация, которая позволит реализовать на практике идею В. И. Вернадского о ноосфере.

8. Закономерности и принципы природопользования. Три исторические стадии эколого-экономического развития.

История человечества свидетельствует о технократическом пути развития цивилизации. Для обеспечения процесса жизнедеятельности человек стремится преобразовать мир в соответствии со своими потребностями, результатом чего являются гигантские производительные силы, способные не только до неузнаваемости изменить облик планеты, но и уничтожить все живое на ней. Создание искусственной, техногенной среды обитания человека, истощение многих видов природных ресурсов, загрязнение окружающей среды — это последствия технократического пути развития.

(2) Однако нынешнее столетие ознаменовалось быстрым ростом населения и потребления материальных и энергетических ресурсов. Резкое ухудшение качества окружающей среды и рост в связи с этим экономических издержек привели к появлению концепции охраны природы. Ведущим принципом природопользования в развитых странах становитсяэколого-экономический, согласно которому критерием эффективности хозяйственной деятельности является получение максимальных экономических результатов при минимальных затратах и минимальных нарушениях природной среды.

Нарастание угрозы побудило власти более ста стран к созданию государственных органов управления природоохранной деятельностью и собственно природопользованием. Быстрое развитие получила законодательная деятельность, связанная с принятием законов и других правовых актов, регламентирующих нормы, процедуры природопользования, декларирующие природоохранные принципы. В соответствии с этим произошли существенные изменения в промышленном производстве, нацеленные на ослабление антропогенного воздействия на экосистемы. Так, за последние десятилетия в развитых странах резко сократилось производство чугуна, стали, снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов.

Вместе с тем концепция охраны природы позволила ведущим странам добиться лишь определенной экологической стабилизации, а не коренного улучшения состояния окружающей среды. Но во главе угла, по-прежнему, находится рост экономики, максимальное наращивание производства, широкое использование достижений научно-технического прогресса с целью более полного удовлетворения потребностей людей.

Таким образом, в соответствии с изложенными выше концепциями, как отмечают специалисты, любое государство, проходит три стадии эколого-экономического развития: 1) фронтальную экономику, 2) экономическое развитие с учетом охраны природы, 3) развитие с учетом экологических ограничений (устойчивое развитие

Взаимоотношения общества и природы имеют сложный и противоречивый характер.

Диалектико-противоречивая взаимозависимость общества и природы заключается в том, что, постепенно увеличивая власть над природой, общество в то же время попадает во все большую зависимость от нее как источника удовлетворения потребностей человека и самого производства. Имеется в виду прежде всего материальное обеспечение развития общества и его культуры.

Проблема взаимоотношения общества и природы — это глобальная, всечеловеческая экологическая проблема. Она давно вышла на первый план и особенно обострилась во второй половине прошлого века, когда масштабы и характер воздействия людей на природу приобрели угрожающий характер для их существования.

Сущность современной экологической проблемы — это глобальное изменение природной среды существования человечества, быстрое уменьшение ее ресурсов, ослабление восстановительных процессов в природе, что ставит под вопрос будущее человеческого общества.

Природная среда существования людей изменяется под воздействием как сугубо естественных земных и космических факторов, так и деятельности самих людей. Это в основном производственная деятельность людей, в которую вовлекается все больше природного материала — недра земли, горные породы, почвы, леса, реки, моря и т. д. — и которая нередко нарушает ход естественных процессов, что ведет порой к непредсказуемым последствиям.

Глобальная экологическая проблема имеет множество сторон, любая из которых представляет собой самостоятельную, нередко масштабную, экологическую проблему, тесно связанную с другими.

Основные методы борьбы с экологическими проблемами:

— рациональное использование невозобновимых природных ресурсов(полезных ископаемых, минеральных ресурсов);

— рациональное использование возобновимых природных ресурсов (почв, вод, растительного и животного мира);

— борьба с загрязнениями и другими поражениями природной среды (ядохимикатами, радиоактивными отходами и т. д.);

— защита природы от некомпетентного и безответственного вмешательства в ее процессы. Нужно осуществлять комплексное и в то же время научное воздействие на почвы. Основное направление в развитии земледелия передовых стран мира — это интенсификация, которая означает все большее превращение его в наукоемкое производство с применением новой техники, прогрессивных технологий, современной агрономической науки и т. д.

Важна и необходима всемерная защита животного и растительного мира, нужно усилить защиту лесов, рек, озер, морей и их обитателей от всякого рода браконьеров, которые наносят огромный вред живой природе.

Необходимо рациональное использование водных ресурсов, важных:

— для питья, поддержания жизни людей, животных и растений;

— поливов и ирригации засушливых земель.

[9. Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность между трудом и капиталом]

[9. Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность между трудом и капиталом] В крупной промышленности и в конкуренции все условия существования, все обусловленности,

Часть III Между богом и человеком Чего от нас хочет Бог?

Часть III Между богом и человеком Чего от нас хочет Бог? 42. Бог Вера и сомнение Если бы только Бог дал мне ясный знак! Например, сделал большой вклад на мое имя в швейцарском банке. Вуди Аллен Даже если бы зло было тайной, недоступной пониманию теологов… мы все равно верили

Часть IV Между человеком и человечеством Сравнение еврейских и общечеловеческих ценностей

Между человеком и машиною (О системе Тэйлора)

Между человеком и машиною (О системе Тэйлора) I. Откуда идет машинное производство? Машинное производство, устроенное на научных основах, составляет великую силу, гордость и надежду нашего времени. Зато оно недешево и досталось человечеству. Тысячи поколений сменились в

4. АНТИНОМИЗМ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

4. АНТИНОМИЗМ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ Исторический обзор двух основных форм отношения между человеком и Богом – учения о тварном ничтожестве человека перед лицом трансцендентного и инородного ему Бога и противоположного учения, обожествляющего самого

2. РАЗДОР МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И МИРОМ

2. РАЗДОР МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И МИРОМ Итак, формальное космологическое совершенство мира не есть то совершенство, в котором нуждается и которого ищет человеческий дух. В той мере, в какой человек сознает себя личностью, во всей глубине того, что предполагается этой идеей, он

3. СРОДСТВО МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И МИРОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

3. СРОДСТВО МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И МИРОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ Но как бы велик и глубок ни был разлад и раздор между человеком и миром, – было бы величайшей односторонностью и заблуждением из-за этого не замечать обратной стороны отношения – именно сродства

1. Противоположность обыденного и научного сознания как выражение противоречия между видимостью и сущностью явлений

[9. Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность между трудом и капиталом]

[9. Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность между трудом и капиталом] В крупной промышленности и в конкуренции все условия существования, все обусловленности,

Общение с природой

Мистическое единство человека с природой

Мистическое единство человека с природой Для первобытного человека сверхъестественный мир интимно связан с природой. Мистическое единство основано на том, что сверхъестественное является общим для природы и человека. «Священные камни или деревья почитаются не

Действовать в согласии со своей природой

Действовать в согласии со своей природой Если вы знаете, что все просто происходит через Сознание, тогда незачем гордиться чем-либо или огорчаться по поводу чего-либо, поскольку все это просто случается, верно?Абсолютное верно. Поэтому я сказал, что появляется ощущение

8. Жить в гармонии с Природой

8. Жить в гармонии с Природой Природа – это Космическое разумное Всё, в котором мы живем и с которым тесно связаны, и если мы действительно хотим богатой и благополучной жизни, то должны уважать её законы, в чем и заключается глубокий смысл морали.Вот некоторые законы

Являются ли известные диалектические законы действительно всеобщими законами природы? Во времена социализма сама постановка такого вопроса выглядела бы просто неуместной. Но времена меняются, меняются идеологии и теории, критерии и оценки. Вместе с социализмом отошел на задний план марксизм, а с марксизмом – материалистическая диалектика, являющаяся его составной частью.

Однако вопрос существования и понимания всеобщих законов может оказаться для человечества настолько важным, что отнестись к нему пренебрежительно или предвзято, было бы непростительной ошибкой. Объективная истина ведь не может зависеть ни от течения времени, ни от идеологических, политических или каких-то иных подобного рода установок.

Если законы материалистической диалектики действительно являются объективными, тем более, – всеобщими законами природы, то это необходимо признать и принять. Если же – нет, то это также необходимо и принять и признать. Поставим же перед собой цель, соизмеряя ее с возможностями, дать утвердительный или отрицательный ответ на этот весьма и весьма непростой вопрос.

1.2. Иллюзии триумфа

Давайте-ка попробуем провести, так сказать, альтернативный анализ взаимосвязи и взаимоотношения количественно-качественных характеристик на том же материале, который использовал для этого Энгельс. Энгельс особо подчеркивает, что прекрасным плацдармом для всестороннего раскрытия гегелевского закона о количестве и качестве служит химия:

Ну что же, с химии, пожалуй, можно и начать. Возьмем какое-нибудь химическое вещество, имеющее атомарное строение, к примеру, медь. Что такое качество меди? А что такое качество вообще? Философский словарь под ред. М.М. Розенталя, 1975г. по этому поводу гласит:

Итак, медь, как химическое вещество, имеет одно качество – быть именно медью и ничем другим. Качество предмета, как известно, не сводится к его свойствам, поскольку свойства могут меняться, а качество всегда остается неизменным, но в действительности именно по совокупности этих свойств мы и определяем качество. Так, медь обладает целым набором уникальных свойств (физических, химических, электрических), которые в комплексе не позволяют спутать медь ни с каким другим веществом.

Медь, как мы знаем, состоит из атомов, и именно из атомов меди. Атомы меди также обладают своим качеством – быть именно атомами меди, а не, допустим, железа, никеля или фосфора. Можно было бы, конечно, рассмотреть внутреннюю структуру атома, чтобы лучше понять суть его качества, но делать это пока нет никакой необходимости, поскольку и чисто внешних проявлений атома любого элемента вполне достаточно для его идентификации, взять хотя бы спектральный анализ.

Но, как бы там, ни было, а весьма существенная зависимость качества объекта от количества его структурных частей налицо. В то же время качество может зависеть и от качества составляющих, как это мы видели в предыдущем примере. Выходит, мало одного только количества, качество тоже необходимо и еще что-то, может, нужно.

Чем же определяется качество самой молекулы в плане ее структурного строения? Ни о какой количественной зависимости для молекулы соли здесь речь идти не может – всего по одному атому в молекуле. А если мы начнем эти атомы каким-то образом накоплять, то, скорее всего, совсем никакой молекулы не получим. Может, качество молекулы определяется качеством входящих в ее состав атомов? Но позвольте, натрий – металл, а хлор – вообще газ. Кажется, ни металлом, ни газом мы пищу не солим.

Совершенно очевидно, что качество образовавшейся молекулы определяется строго определенной комбинацией ее составных частей – атомов. Только соединение атома натрия с атомом хлора образует молекулу, качество которой соответствует качеству химического вещества – хлорида натрия. Ведь если с хлором соединится, например, водород, то получится уже соляная кислота HCl, а соединение того же натрия с водородом и кислородом приведет к образованию гидроксида натрия NaOH.

В состав молекулы может входить и несколько атомов одного и того же химического элемента. Например, в молекуле воды H2O два атома водорода, а в молекуле метана CH4 их четыре. Но как бы там, ни было, уникальное качество каждой молекулы – это следствие определенной комбинации составляющей ее атомов.

1.3. Количество, только количество и ничего кроме количества

Если мы уж заговорили о качественных характеристиках материальных объектов с точки зрения их структуры, то давайте оглянемся вокруг: а не является ли все в природе определенной комбинацией качественно различных составных частей при условии возможности их и количественного повторения? Возьмем для примера обыкновенное дерево. Дерево состоит из ствола, кроны и корня, качественно отличающихся друг от друга по их функциональному назначению. Ствол у дерева, как правило, один, а крону можно посчитать совокупностью определенного числа ветвей, как, впрочем, и разветвляющийся корень. Но ведь никому не придет в голову всерьез утверждать, что качество дерева определяется количеством стволов, веток в кроне или корневых отростков! Какое же отношение имеет здесь количество к качеству? Или взять структурное устройство жилого дома. Дом обыкновенно имеет четыре стены, один фундамент и одну крышу. Ну, стен еще можно добавить, а что получится, если мы вдруг начнем увеличивать количество фундаментов или крыш? Конечно, стена может быть сложена из множества кирпичей. Но качество стены определяется вовсе не количеством этих кирпичей, а скорее их качеством, да качеством строительного раствора. Да еще удачным проектом и мастерством кладки. А в плане количества, то кирпичей обычно завозят столько, сколько надо, лишние уж точно никакого качества не дадут.

А что говорит по поводу количественно-качественных переходов современная философская наука? Возьмем источник поновее, уже постсоветских времен. Вот классический учебник философии Алексеева и Панина издания 2005 года. Ничего, собственно, нового, те же примеры из химии типа:

1.4. Не материей, так движеньем или если много количеств, то, сколько должно быть качеств?

Если уж явно что-то не сошлось у Энгельса с химическим строением веществ насчет количества и качества, то, может быть, перейдем к рассмотрению количества движения, т.е. энергии? По этому поводу он пишет:

Вот, допустим, прямолинейное равномерное движение. Здесь количественное изменение скорости движения приводит к количественному изменению расстояния. Тот же результат дает и количественное изменение времени движения. Количественная величина кинетической энергии движущегося тела также зависит от количественного изменения массы или скорости движения тела. Сила взаимодействия между двумя зарядами количественно изменяется, если изменить величину зарядов или расстояние между ними. Примеров подобного рода можно привести огромное количество, причем ни разу не упомянув о каком-нибудь качестве. Философу такое не интересно, а вот физика почему-то все изучает да изучает.

Можно еще пример привести. Греем воду до точки кипения и выше, а она не кипит. Что такое? Это значит, что наша вода оказалась специально очищенной, и в ней уменьшилось количество микроскопических включений – центров кипения, которые обычно инициируют процесс кипения. Жидкость в таком состоянии называют перегретой и она, кстати, используется в пузырьковой камере – приборе для наблюдения треков заряженных частиц.

1.5. Какое качество главнее?

1.6. О качестве спросите у людей

Попробуем разобраться с этим парадоксом, взяв для примера излюбленный философами предмет – стул. Как определить качество стула? Можно начать с того, что стул сделан, допустим, главным образом из дерева. Если рассматривать структуру дерева, его молекулы, атомы и т.п., то это ничего не даст, поскольку стул и в разобранном виде будет иметь такую же внутреннюю структуру. Может, главную роль играет форма стула? Ну, немного на козлика похож. Так ведь не бегает и не бодается.

Нет, секрет качества стула кроется в чем-то другом.

Если воду нельзя нагреть выше ста градусов Цельсия, то пар можно греть сколько угодно. Это позволяет его использовать в качестве эффективного накопителя тепловой энергии с последующем превращением ее в механическую. Когда-то паровые машины сделали буквально переворот в промышленности, вот тогда, наверное, люди научились, и ценить, и оценивать пар. А еще не так давно отопление в жилых домах было не водяным, как сейчас, а паровым, и качество пара мог, что называется, прочувствовать на себе каждый житель от мала до велика.

Водяной пар в атмосфере – это уже целая поэзия. Если много пара в воздухе, значит скоро буде дождь. После дождя все оживет, посвежеет, потянет прохладой. Что спасает нас от жары – дождь, вода? Но ведь охлаждает не столько вода, сколько само испарение этой воды. Это пар, спасибо ему, отобрав большое количество теплоты, уносит ее прочь.

1.7. В качестве итога о качестве

Во-вторых, в природе существует огромное множество примеров взаимозависимости как качественно-качественного, так и количественно-количественного характера, которые диалектический закон оставляет в тени.

В-пятых, диалектический закон никоим образом не затрагивает вопросов одновременного, совместного действия нескольких различных количественных факторов, что почти всегда имеет место в природе. Реальность – это причудливое переплетение всевозможных количеств и самых разнообразных качеств. Ни слова о многокачественности – это тоже упущение закона.

В-шестых, философская теория не содержит аналога обыденного, человеческого понимания качества. Создается впечатление, что простые люди разбираются в вопросах качества намного лучше, чем ученые философы.

1.8. Стояли два кувшина

Мы подвергли тщательному анализу всего один закон материалистической диалектики. Но ведь есть еще два: закон единства и борьбы противоположностей и закон отрицания отрицания. Рассмотреть эти законы конечно можно, но что-то подсказывает, что результат такого рассмотрения вряд ли будет существенно отличаться от полученного выше. Ограничимся поэтому лишь поверхностным обзором остальных двух диалектических законов.

1.9. Как дядя сел на стул

Ладно, со стулом мы немного пошутили, но окажись на месте предмета стула предмет паровой котел, да еще, если в нем нарастают противоречия между давлением пара и прочностью стенок – может оказаться вовсе не до шуток. Или груз висит на тросе и вполне понятные противоречия тоже нарастают. Тогда стоящему под грузом очень полезно было бы знать диалектику со всеми ее диалектическими законами. Вообще эту науку следовало бы изучать как раздел техники безопасности. Ну, так действительно, где ни окажись этот закон единства и борьбы противоположностей, так и жди: бахнет, трахнет, взорвется, разорвется. Прямо тебе теория катастроф какая-то! А ведь действительно, в некоторых источниках как одно из современных достижений диалектики, приводится пример теории катастроф Рене Тома.

1.10. Новый сорт орхидеи

Рассмотрим еще, приведенный Энгельсом, пример из математики:

Ну, теперь дело за малым: включаем кипятильник, и через пару минут наша вода уже булькает. Можно, наконец, и диалектикой заняться. Хотя, а не лучше ли будет начать все с нуля? Может, и лучше. Достаем из холодильника кусочек льда и… садимся ждать, пока он растает. Лед действительно, нагревшись до нуля градусов, начинает таять. Чудеса! Самодвижение! Да нет, же – только его иллюзия. Осенью вода в реке замерзает, и мы, не вникая в суть, считаем, что она замерзла сама. А вода ведь никогда сама не замерзает, как и лед сам никогда не растает. Просто холоднее становится или теплее. Вот и наш лед растаял не сам, а его нагрело и растопило комнатное тепло.

Но, как бы там, ни было, а лед все-таки растаял. С точки зрения материалистической диалектики произошел процесс отрицания: вода отрицает лед, поскольку вода появилась, а лед исчез. В диалектике указывается, что такое отрицание не должно быть абсолютным, поскольку что-то должно оставаться, для дальнейшего, так сказать, развития. У нас целыми и невредимыми остались молекулы, они ведь что у льда, что у воды одинаковы.

Это если раздельно рассматривать развитие при таянии льда и замерзании воды. А если свести эти два процесса воедино? То есть, сначала лед растаял, появилась вода, а потом эта же вода вновь замерзла. Еще раз заглянем в используемый нами философский словарь и уточним диалектическое понятие развития:

1.12. Отрицание отрицания отрицания

Впрочем, есть в науке и природе прекрасный пример, где весьма наглядно просматривается и количественно-качественная зависимость, и повторение предыдущих свойств на более высоком уровне, символизирующее действие закона отрицания отрицания – это периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

Однако к таблице Менделеева мы прибегли все же по поводу закона отрицания отрицания. А может ли быть развитие, но без какого-либо отрицания? Возьмем два элемента, химические свойства которых проявляют несомненное сходство: натрий и калий. В ядре атома натрия имеется 11 протонов, и это их количество определяет данный химический элемент именно как натрий. (Оставим пока в стороне вопрос об изотопах, поскольку он в данном случае не является принципиальным).

Как же так, количественное накопление – было, качественное изменение – было, развитие – было, повторение на высшем уровне – было, а вот отрицания отрицания – вовсе не было?

Так кому же нужно это, оказывается, никому не нужное отрицание, да еще и отрицание этого, оказывается, никому не нужного отрицания? Добавить к этим двум отрицаниям еще третье – уже настоящее, да и перестать морочить людям головы.

Также диалектика – это умение рассуждать путём построения сложных конструкций, не противоречащих законам логики, но предполагающих наличие скрытых деталей (логика не допускает неопределённости или неоднозначности). Если формальная логика красиво выглядит на бумаге, то диалектика гораздо лучше подходит к реалиям жизни, поскольку обеспечивает большую гибкость. Она строится на следующих утверждениях:

- Все явления и объекты, окружающие нас, взаимосвязаны;

- Ничто не может быть однозначно плохим или однозначно хорошим;

- При определённых условиях количество переходит в качество;

- Всё меняется и никогда не остаётся (и не становится) прежним.

При этом диалектика остаётся одним из самых неоднозначных философских учений, и к ней предъявляется немало претензий. Главная претензия состоит в том, что данное учение допускает рассуждения, основанные на противоречивых утверждениях об одних и тех же объектах и явлениях. Более того, в рамках диалектики противоречащие друг другу утверждения могут приниматься истинными, что совершенно неприемлемо с точки зрения логики.

Законы диалектики

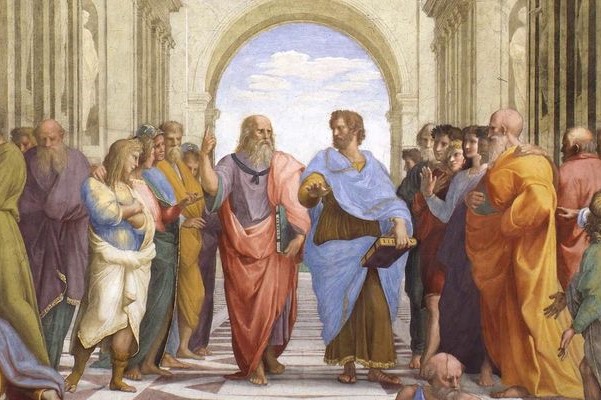

Современная диалектика опирается на законы, сформулированные немецким философом Георгом Гегелем. Рассмотрим каждый из этих законов подробно.

1. Закон единства и борьбы противоположностей

Данный закон определяет основную причину движения и развития – наличие противоречий, рождающихся из взаимодействия противоположностей. Всё в нашем мире состоит из противоположных сущностей (свет и тьма, порядок и хаос, добро и зло).

Для этих противоположностей выполняется ряд условий:

- они неразрывно связаны между собой и невозможны друг без друга;

- они взаимно исключают друг друга;

- они постоянно взаимодействуют, порождая движение и развитие.

В этом смысле диалектика Гегеля имеет общие черты с концепцией Инь и Янь, лежащей в основе традиционной китайской философии.

2. Закон перехода количественных изменений в качественные

Данный закон подразумевает, что непрерывное развитие приводит к накоплению некоторого количества изменений, необходимого для скачкообразного перехода к новому качеству. Например, накопление тепла в воде приводит к тому, что её температура постепенно повышается, а в какой-то момент она превращается в пар (происходит качественный скачок). Аналогично можно рассматривать взаимное превращение воды и льда. Вода не становится густой постепенно, она сразу переходит в твёрдую форму (и наоборот).

3. Закон отрицания отрицания

Третий закон диалектики показывает, что любое развитие имеет направление. Каждый раз при переходе в новое качественное состояние происходит отрицание предыдущего качества. При этом проходя через двойное отрицание система возвращается к исходному состоянию, но не становится тождественной ему. К примеру, если вода превращается в лёд, который впоследствии снова превращается в воду, нельзя сказать, что это та же самая вода. Это новая форма той изначальной воды, повторяющая её свойства, но пребывающая на более высокой ступени развития.

Принципы диалектики

Помимо законов диалектика вводит несколько принципов, согласно которым происходит движение и развитие. Чтобы понять смысл этих принципов, каждый из них также нужно рассмотреть подробно.

- Принцип всеобщей взаимосвязи.Из названия можно понять, что данный принцип подразумевает наличие взаимосвязи между всеми объектами и явлениями нашего мира. При этом одни связи являются прямыми и непосредственными, другие – косвенными. Прямая взаимосвязь подразумевает, что объекты непосредственно влияют друг на друга, обмениваясь энергией, веществом или информацией. Косвенная взаимосвязь подразумевает, что прямого взаимодействия между объектами нет, но они способны влиять друга на друга опосредованно.

- Принцип системности.Данный принцип подразумевает, что связи между объектами не хаотичны. Они упорядочены и являются частями одной целостной системы, имеющей свою иерархию и целесообразность. И какой бы сложной ни была рассматриваемая система, данный принцип всегда для неё соблюдается, даже если речь идёт вообще обо всей Вселенной.

- Принцип причинности. Здесь подразумевается, что все процессы имеют какую-то обусловленность. Они возникают не сами по себе, а под влиянием внешних или внутренних причин. Причины порождают следствия, а необходимые для этого связи между объектами называются причинно-следственными.

- Принцип историзма. Данный принцип подразумевает, что любой объект необходимо рассматривать с учётом его генезиса и пройденных им этапов развития (как итог и сумму его предыдущих состояний).

Категории диалектики

Также для полного понимания того, что такое диалектика, разберём основные категории, которыми она оперирует:

- Причина и следствие. Эти две категории необходимы для отображения всеобщей обусловленности явлений. Одно явление (причина) порождает другое явление (следствие), образуя таким образом причинно-следственную связь. При этом одно и то же следствие может быть вызвано разными причинами (и наоборот).

- Отдельное, единичное и особенное. Эти категории позволяют конкретизировать предметы. Отдельное – это предметы и явления, которые возможно рассматривать в отрыве от системы (отдельно). Единичное – это конкретный уникальный предмет. Особенное – это конкретный предмет с его неповторимыми свойствами.

- Общее и всеобщее. Общее – это свойство, которым обладают несколько отдельных предметов. Всеобщее – это общее, присущее всем классам объектов без исключения.

- Необходимость и случайность. Необходимым является то, что обусловлено определённой внутренней причиной, случайность же определяется стечением внешних обстоятельств. При этом случайность и необходимость со временем могут взаимно переходить друг в друга.

- Возможность и действительность. Возможность – это то, что потенциально может быть осуществлено при возникновении определённых условий. Действительность – это уже реализовавшаяся возможность.

- Сущность и явление. Сущность – это совокупность свойств вещи и законов, определяющих её существование. Явление – это внешнее проявление сущности, форма её взаимодействия с окружающими объектами и обстоятельствами.

- Содержание и структура. Содержание – это совокупность всех свойств, элементов, процессов и связей объекта, составляющих его сущность. Структура – это способ организации перечисленных элементов объекта, устойчивая система взаимосвязей между ними.

Исторические формы диалектики

Если рассматривать диалектику не как учение, а как способ познания, то можно утверждать, что она появилась тогда же, когда первые люди научились мыслить и строить умозаключения на основе наблюдаемых фактов. Таким образом, исторически первая форма диалектики представляла собой попытку древних людей осмыслить окружающий мир и своё место в нём. Они учились понимать и прогнозировать события, чтобы знать, что произойдёт в ближайшем будущем и как это пережить.

Если же говорить о диалектике, как о философском учении, то можно выделить 5 этапов её существования, на которых она приобретала разные формы. Рассмотрим каждую из этих форм подробнее.

1. Наивная (стихийная) диалектика античности

Основными представителями можно считать Гераклита (544 – 483 до н. э.), Зенона (490 – 430 до н. э.) и Аристотеля (384 – 322 до н. э.). Наивной диалектика античности называется, поскольку древнегреческие философы рассматривали бесконечное развитие окружающего их мира, но Космос считали завершённым, безупречным и вечным (то есть, постоянным и не меняющимся). При этом они отталкивались от весьма примитивного (по современным меркам) понимания природных стихий.

2. Умозрительная диалектика Средних веков

В основе средневековой диалектики лежало разделение, которое ввёл один из основателей христианской церкви Августин Аврелий Иппонийский (354 – 430). Он считал, что существует 2 противоположных мира:

- Вечный и не меняющийся небесный (божественный) мир.

- Меняющийся и переходящий земной (природный) мир.

Для средневековой диалектики характерно объединение двух противоположных методов познания – рационального постижения мира и беспрекословной веры. То есть, механизмы рационального мышления использовались для подтверждения догматических идей, принимаемых на веру и не допускающих сомнения.

3. Диалектика эпохи Возрождения

Наиболее яркими представителями диалектики на данном этапе её развития можно назвать Николая Кузанского (1401 – 1464) и Джордано Бруно (1548 – 1600). Николай Кузанский хоть и был кардиналом Римской католической церкви, придерживался взглядов, характерных для пантеизма (единство бога и вселенной). Разнообразие и переменчивость окружающего мира он считал проявлением его божественной сущности. Похожих взглядов придерживался и Бруно.

4. Идеалистическая диалектика Гегеля

Георг Гегель (1770 – 1831) считается основоположником современной диалектики. В его философии она играет практически центральную роль, ведь он посвятил значительную часть своей научной деятельности развитию данного учения. Гегель рассматривал диалектику как метод исследования действительности, противоположный метафизике. Изложенные им идеи оказались настолько удачными и удобными для объяснения, что были приняты большинством его современников, многие из которых признали диалектику Гегеля универсальным методом познания.

5. Материалистическая диалектика Маркса

Данная форма диалектики возникла в результате развития идей Гегеля Карлом Марксом. Впоследствии над её развитием работали также Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Поводом для создания материалистической диалектики стали некоторые противоречия, обнаруженные Марксом в идеалистической диалектике Гегеля. Однако его переосмысление не смогло достичь того же уровня популярности, что и оригинальное учение.

Альтернативы диалектики

Чтобы лучше понять, что такое диалектика, стоит рассмотреть философские учения и подходы, которые противопоставляются ей или решают те же задачи другими методами:

-

Это раздел философии, изучающий первичную природу реальности, мира и бытия. Метафизика противопоставляется диалектике, поскольку подразумевает, что объект или явление можно считать полностью изученным лишь тогда, когда исключены все противоречия. Как учение софистика давно перестала существовать, и сегодня она рассматривается только как метод ведения спора, построенный на намеренном нарушении законов логики.

- Эклектика. Это смешивание разрозненных фактов или утверждений из разных учений без приведения их к единому знаменателю и без какой-либо систематизации. С точки зрения логики несостоятельность эклектических утверждений заметить невозможно, поскольку в них нет логических противоречий. В то же время диалектика прекрасно с этим справляется.

- Догматизм. Это способ познания, основанный на принятии догм и консерватизме мышления. Он исключает гибкость мышления и поиск логических недостатков в имеющихся смысловых конструкциях.

Заключение

Диалектика – это философское учение, а также способ познания мира, основанный на детальном изучении противоречий, исследовании процессов движения и развития. В отличие от формальной логики, она допускает наличие взаимно-противоречащих фактов. При этом она противопоставляется метафизике и рассматривает все объекты и явления как взаимосвязанные детали целостной системы.

К сказанному остаётся добавить лишь то, что важность данного учения и его применимость в повседневной жизни нельзя недооценивать. Понимать, что такое диалектика, должны не только философы. Это знание необходимо каждому разумному человеку, который хочет самостоятельно формировать свою точку зрения, а не принимать на веру чужие идеи.

Читайте также: