Внутренняя политика россии на северном кавказе кратко в 90 е годы

Обновлено: 28.06.2024

Стабилизация в кратчайшие сроки военно-политической обстановки на Северном Кавказе, превращение этого неспокойного региона Российской Федерации в зону мира, реальной безопасности, социально-экономического благополучия и развития являются на сегодня важнейшими задачами обеспечения внутренней и внешней безопасности Российской Федерации, укрепления ее международного авторитета и внешнеполитических позиций.

Файлы: 1 файл

на Северном Кавказе.docx

. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта.

Стабилизация в кратчайшие сроки военно-политической обстановки на Северном Кавказе, превращение этого неспокойного региона Российской Федерации в зону мира, реальной безопасности, социально-экономического благополучия и развития являются на сегодня важнейшими задачами обеспечения внутренней и внешней безопасности Российской Федерации, укрепления ее международного авторитета и внешнеполитических позиций.

Кавказ с конца 80-х годов прошлого века и по настоящее время остается наиболее проблемным и уязвимым направлением во внутренней и внешней политике Российской Федерации. В течение последних двух десятилетий здесь произошло семь вооруженных конфликтов. Это (в хронологическом порядке): армяно-азербайджанский вооруженный конфликт из-за Нагорного Карабаха (1989-1994 гг.); первая грузино-южноосетинская война (1991-1992 гг.); осетино-ингушский конфликт 30 октября – 2 ноября 1992 г. из-за Пригородного района Владикавказа; вооруженное вторжение Грузии в Абхазию и война в этой стране (1992-1993 гг.); две чеченские войны (1994-1996 гг. и 1999-2000 гг.); грузино-южноосетинский и грузино-абхазский вооруженные конфликты в августе 2008 г. Во всех этих конфликтах в той или иной форме принимала участие Россия, что только подтверждает стратегическую важность Кавказского направления для нашего государства.

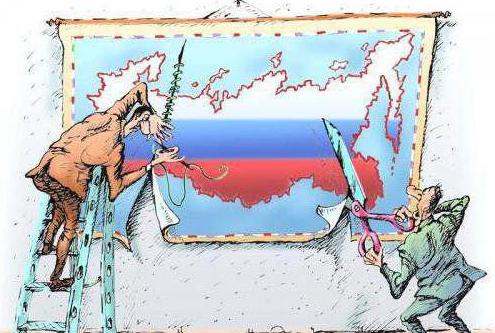

Все эти конфликты следует рассматривать в контексте негативных последствий развала бывшего СССР, вслед за которым на постсоветском пространстве резко обострились межнациональные противоречия, усилились националистические и сепаратистские настроения, криминализация общества, неимоверно усложнились экономические проблемы как для самой России, так и для бывших советских республик. Одновременно приобрели широкие масштабы попытки ряда западных стран и государств исламского мира воспользоваться сложившейся на Кавказе и в целом на постсоветском пространстве сложной ситуацией для расширения своего влияния на кавказские народы и, соответственно, ослабления российских позиций в этом регионе, вплоть до полного отрыва всего Кавказа от российского государства.

После разгрома в ходе контртеррористических операций на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана незаконных вооруженных формирований чеченских сепаратистов и постепенной ликвидации наиболее одиозных фигур и главарей чеченского сепаратизма и экстремизма военно-политическая обстановка на Северном Кавказе, тем не менее, не стала более простой. Северокавказский регион на сегодня является самым опасным очагом напряженности и серьезным источником угроз на территории России, для всей России и для ее граждан. Диверсионно-террористическая деятельность, ранее не характерная для тактики действий кавказских сепаратистов и экстремистов, постепенно приобрела большие масштабы.

Привнесение в среду российских мусульман практики использования террористов-смертников является прямым следствием масштабной идейно-духовной агрессии на Северный Кавказ и в Закавказье салафизма (ваххабизма) – ортодоксального течения в исламе, являющегося официальной религией в Саудовской Аравии. Немалый вклад в экспорт на территорию Северного Кавказа ваххабизма внесли лидеры бывшей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии (ЧРИ). Главная цель ваххабитов, как они о ней постоянно заявляют, это избавление мусульман от "колониального гнета" России и создание на территории Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других северокавказских субъектов единого исламского государства – эмирата с последующим присоединением к нему других субъектов Российской Федерации, где большинство населения исповедует ислам. А это практически все Поволжье, и в первую очередь Татарстан и Башкортостан.

Стратегия и тактика войны, навязываемой России на Северном Кавказе силами экстремизма и террора вместе с их покровителями и спонсорами, проявились уже достаточно полно. Эта война имеет своей главной целью отрыв Северного Кавказа от России и создание на его территории исламского государства, опирающегося на внешнюю поддержку крупных государств исламского мира. Там, где ставятся задачи ослабления, дестабилизации и уничтожения России и православия , там всегда возможны подобные союзы.

В стратегическом плане эта война строится на принципах, известных России еще со времен татаро-монгольского нашествия.

Ставя перед собой общую стратегическую цель стабилизации ситуации на Северном Кавказе и определяя задачи, которые необходимо решить для реализации этой цели, мы должны совершенно четко представлять себе те главные проблемы и причины, которые оказывают наиболее негативное влияние на общественно-политическую и оперативную ситуацию в этом регионе.

В большинстве северокавказских субъектов РФ исключительно большое негативное влияние на общественно-политическую ситуацию и настроения людей оказывают межнациональные противоречия и соперничество, клановая структура общества и семейственность. На Северном Кавказе, как, впрочем, и по всей России, остро ощущается дефицит преданных долгу и своему народу грамотных и государственно мыслящих управленческих кадров на местах. Эти факторы в значительной мере предопределяют те внутренние напряжения и конфликты, которые имеют место в этом регионе, особенно в многонациональном Дагестане, в Ингушетии и в несколько меньшей степени - в других республиках Северного Кавказа. Идет постоянная борьба между представителями различных народностей, кланов, семей и криминальных группировок за должности, мандаты, ресурсы, финансовые потоки, недвижимость и т.д. Устранение всех этих негативных явлений в жизни северокавказского общества является важнейшей задачей политики России на Северном Кавказе.

Взаимодействие России и Северного Кавказа имеет глубокие корни. Не менее древняя история у взаимоотношений различных народов данного региона, а также переселенцев из Российского государства. На протяжении веков они жили бок о бок, познавая и изучая культуру и быт друг друга, традиции. Однако не всегда отношения между ними были хорошими.

Данное обстоятельство зависело от той политики, которую проводило российское руководство. Естественно, что когда оно пыталось применить метод огня и меча, то все народы Северного Кавказа, независимо от наличия собственных споров и претензий, объединялись для борьбы с общим врагом. Это отчётливо прослеживалось в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг.

Дальнейшая национальная политика российского руководства на Северном Кавказе не отличалось последовательностью. То была попытка создания Горской республики, этнические депортации (1944).

В 1950-х гг. репрессированным народам разрешили вернуться. Однако за это время в их жилища поселились другие люди, которые не хотели отдавать свои дома старым владельцам. Кроме того, московские власти провели новое административно-территориальное деление Северного

Кавказа, в результате которого части многих народов оказались в разных регионах. Всё это не могло не вызвать в будущем серьёзных противоречий.

В конце 1980 - начале 1990 - х гг. из состава СССР начали выходить союзные республики. К началу 1990 года о своём суверенитете объявили Азербайджан, Армения, Латвия, Литва, Эстония. Их примеру последовала Грузия, Узбекистан и т.д. К началу 1991 все союзные республики стали суверенны.

группа из 300 спецназовцев МВД. Однако они не предпринимают активных действий и вскоре покидают республику.

Волна суверенитета захватила и другие северокавказские республики. Так в начале октября 1991 г. состоялся I съезд адыгейского народа, который заявил о необходимости самоопределения адыгейцев «через обретение политического и экономического суверенитета в составе России.

С 1 января 1992 г. начался новый этап в развитии межнациональных отношений на Северном Кавказе. Советского Союза больше нет, вслед за государствами Балтии мир признал еще 12 новых независимых государств, возникших на территории бывшего СССР. Вместо РСФСР появилась Российская Федерация, которой было необходимо заново выстраивать взаимоотношения со всеми своими субъектами.

Одним из первых испытаний на прочность стал осетино-ингушский конфликт. Как известно, в 1944 г. чеченцы и ингуши подверглись репрессиям и были высланы из своих привычных мест проживания в Сибирь и Казахстан. Только спустя 13 лет, в 1957 г. им разрешили вернуться на родину.

Это решение было поддержано новыми российскими властями. Так в 1992 г. Верховный Совет принял решение об образовании Ингушской республики.

В то же время в конфликт вмешалось командование Северо-Кавказского военного округа. С согласия Москвы оно принялось раздавать оружие. После этого ополчение осетин перешло в наступление на населённые пункты, где проживало смешанное осетино-ингушское население.

Однако вооружённые силы РФ, стоявшие в регионе, не спешили остановить кровавые столкновения. Только 2 ноября 1992 г. президент Б.Н. Ельцин издал указ о чрезвычайном положении. Постепенно ситуация в регионе стабилизировалась, чему во-многом способствовали введённые сюда войска. Это позволило президенту выпустить указ о возвращении ингушских беженцев в четыре населённых пункта, ранее бывших сёлами совместного проживания. Таким образом, вооружённая стадия осетино-ингушского конфликта закончилась. Были убиты 600 человек (171-с осетинской стороны, 419-с ингушской), 315 человек пропали без вести.

В том же 1992 г. президент России Б. Н. Ельцин предложил субъектам РФ подписать Федеративный договор, определявший правовой статус региона в составе Федерации, а также полномочия федерального и местного центров.

На протяжении 1991-1994 гг. Москва неоднократно пыталась договориться. Однако чеченский президент Д. Дудаев всякий раз заявлял, что Чечня сядет за стол переговоров с российским руководством только в том

случае, если Москва признает её независимость. Вполне естественно, что такое развитие событий не устраивало российское руководство.

К концу 1994 г. ситуация в Чечне накалилась до предела. Все попытки мирного урегулирования проблемы заканчивались ничем. Кульминацией стали события 26 ноября 1994 г., когда вооружённые силы антидудаевской оппозиции попытались взять Грозный. В ходе недолгих боёв дудаевцами были взяты 70 российских военнослужащих. Глава Чечни Д. Дудаев заявил, что если в течение трёх суток Москва не признает этих людей своими военнослужащими, то он отдаст приказ об их расстреле. Президент России Б.Н. Ельцин воспринял это как личное оскорбление и начал подготовку к силовому варианту решения чеченской проблемы. 11 декабря 1994 г. в республику, с трёх сторон, были введены войска.

Таким образом, в 1996 г. закончилась I Чеченская кампания. Федеральным войскам она обошлась в 4103 чел убитыми, 19, 794 чел. Раненными и 1231 чел пропавшими без вести.

Данные о потерях боевиков разнятся. Согласно российским сведениям они составили 17 391 человек. По данным же начальника штаба чеченских подразделений А. Масхадова, потери чеченской стороны составили около 3000 человек убитыми.

В апреле 1998 г. состоялось совещание глав Северокавказского региона.

В августе 1999 г. отряды Ш. Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. За довольно короткий срок им удалось захватить ряд селений в Цумандинском и Ботлихском районе.

К началу 2001 г. большинство крупных отрядов боевиков были разгромлены, и война приобрела совершенно другой характер. Она стала

Ещё одним важным моментом является восстановление Ауховского района. Как уже было сказано выше, после депортации народов Северного Кавказа в 1944 г., он был ликвидирован. Однако в 1957 г. сюда вернулись те, кто был выселен. В результате в некоторые сёлах сложилось смешанное население.

Таким образом, к концу 2000-х гг. оставалась крайне сложной. По-прежнему не была решена проблема репрессированных в 1944 г. народов-чеченцев, лакцев, кабардинцев и др. Хотя власти и старались вводить обучение на национальном языке, строили для них жильё, школы, больницы и т.п., эта мера была малоэффективной.

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации в 1990-2000-е гг.

Федеративное государство — определяется как союз государственных образований, каждое из которых обладает определенной самостоятельностью. Субъекты такого союзного государства имеют одинаковый статус и равные права. Основы конституционного строя в области государственного устройства Российской Федерации закреплены в статье 5 Конституции.

Согласно основному закону страны в состав РФ входят 85 субъектов, а именно 22 республики. 9 краёв, 46 областей, 4 автономных округа, три города федерального значения (Санкт-Петербург, Севастополь и Москва) и одна автономная область.

Республика — это государственное образование в составе Российской Федерации. В республике имеются свои конституция и законодательство, свое гражданство, свой государственный язык, свои органы государственной власти.

Края, области, города федерального значения — это государственно-территориальные образования, имеющие свои устав и законодательство, органы государственной власти.

Автономная область, автономные округа — это национально-государственные образования, имеющие свои устав, законодательство, органы государственной власти.

Изменения во внутреннем государственном устройстве России стали происходить после распада СССР с 1992 г. В результате изменилось не только количество субъектов РФ, а также произошли изменения в федеративном устройстве государства.

С распадом СССР прошёл парад суверенитетов, обусловивший конфликт законодательств РСФСР и республик в её составе. Произошли значительные изменения в федеративном устройстве России. Так, например, из конституции двадцати одной республики девятнадцать содержали положения, прямо противоречащие Конституции РФ. Основные законы Татарстана, Башкортостана, Якутии (Саха), Тувы, Ингушетии устанавливали конфедеративный тип связей между республиками и центром. В конституции Республики Татарстан констатировалось, что она — суверенное государство,

субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией на основе договора о взаимном делегировании полномочий.

Конституции Якутии, Башкортостана, Тувы, Коми в одностороннем порядке устанавливают право приостановления действия законов РФ, если последние противоречат конституциям этих республик. Восемь республик относили к своей компетенции порядок введения чрезвычайного положения на своей территории, а Тува даже самостоятельно принимала решения по вопросам войны и мира. Конституции ряда республик (Коми, Башкортостана, Якутии) предусматривали возможность самостоятельного проведения внешней политики, заключения международных договоров и соглашений. Конституции Ингушетии, Якутии и Тувы объявляли природные ресурсы, находящиеся на их территории, своей собственностью.

Уровень самостоятельности субъектов Российской Федерации фактически определяется не их конституционным статусом, а кругом полномочий и предметов ведения.

Для российского федерализма характерно соединение национально-государственных и территориальных принципов формирования федеративного государства. При таком подходе учитывается, что на протяжении веков Россия была и остается полиэтническим государством, взаимодействием и даже союзом более сотни народов. Согласно переписи населения 2002 г. в России проживают представители свыше 160 национальностей.

На формирование современного российского федерализма не могла не сказаться угроза распада России, особенно реальная в 1991-1992 гг. Российская Федерация была создана на тех же принципах, что и Союз ССР. Причины, приведшие к распаду СССР, сказались на нарастании центробежных, сепаратистских тенденций внутри России. В их основе лежало стремление самостоятельно распоряжаться своим экономическим богатством, природными ресурсами, плодами своего труда, получить большую свободу, уменьшить зависимость от центра.

Вслед за всеми автономными республиками, осенью 1991 г. провозгласившими себя суверенными государствами, заявили о повышении своего статуса - о преобразовании в республики - большинство автономных областей. Края и области также начинали открытую борьбу за расширение своих прав и полномочий, за равноправие с республиками.

7 декабря 2003 г. был проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005 г.

17 апреля 2005 г. был проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского АО к Красноярскому краю. Предложение о

присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007 г.

23 октября 2005 г. был проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007 г.

16 апреля 2006 г. был проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского АО к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008 г.

11 марта 2007 г. был проведён референдум по объединению Читинской области и Агинского Бурятского АО в единый Забайкальский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение ступило в силу с 1 марта 2008 г.

В 2014 г. в результате референдума к РФ были присоединены республика Крым и г. Севастополь.

В настоящее время реальный российский федерализм представляет собой территориальную форму демократии, строгое разграничение функций и собственности между федеральной и региональной властями, все большая передача властных функций и средств для их выполнения из Центра в регионы вместе с ответственностью за реализацию функций и использование средств.

На данный момент Северный Кавказ является наиболее многонациональной территорией Российской Федерации. Из-за этого в данном регионе довольно часто возникают религиозные, межнациональные, этнические конфликты. Именно этот фактор довольно сильно влияет на внутреннюю политику России на Северном Кавказе, также находит свое отражение и во внешней.

Национальный состав Северного Кавказа

Северный Кавказ считается лидером по количеству жителей среди субъектов государства. Если сверять демографические данные, то можно заметить, что жители региона увеличиваются с каждым днем. В 2002 году на этой территории проживало около 6 млн человек. К 2010 данный показатель вырос до 14 млн.

Из-за того, что в состав Северного Кавказа входит семь различных регионов, национальный "ассортимент" данной территории довольно разнообразен. Лидерами по количеству жителей среди областей считаются Дагестан и Чечня. В первом проживает более 3 млн человек, а во втором – около миллиона. На данной территории можно найти 150 представителей наций, этнических групп, а все остальные – коренные жители. Довольно часто между ними возникают довольно серьезные конфликты, которые приводят к тяжелым проблемам.

После того, как произошел распад СССР, появилась вражда между мусульманами и православными. Из-за этого на территории Кавказа уменьшилось количество жителей. Именно поэтому внутренняя политика России на Северном Кавказе должна была быть направлена на молниеносное решение возникшей ситуации. Следует заметить, что подобное противостояние продолжается по сей день.

Причины нарастания конфронтации на территории Северного Кавказа

После того, как произошел распад Советского Союза, на Северном Кавказе появилось множество неразрешаемых вопросов. Начались демократические процессы, которые повлияли практически на всю территорию России. Более того, они повлекли за собой проблемы и в итоге затормозили развитие всего региона. Следует сказать, окончив небольшое введение, – внутренняя политика России на Северном Кавказе в то время была не совсем продуманной, поэтому в связи с этим появлялись и другие трудности.

Власть и государство не доверяли чиновникам, которые представляли Северный Кавказ, поэтому, даже с тем, что все жители региона имели такие же права, как и другое население России, вопросы различного характера было довольно сложно урегулировать. На тот момент государство нашло единственное, по их мнению, хорошее решение, – управление республикой из Москвы. Нужно заметить, что подобный выбор также повлиял на экономическое развитие Кавказа.

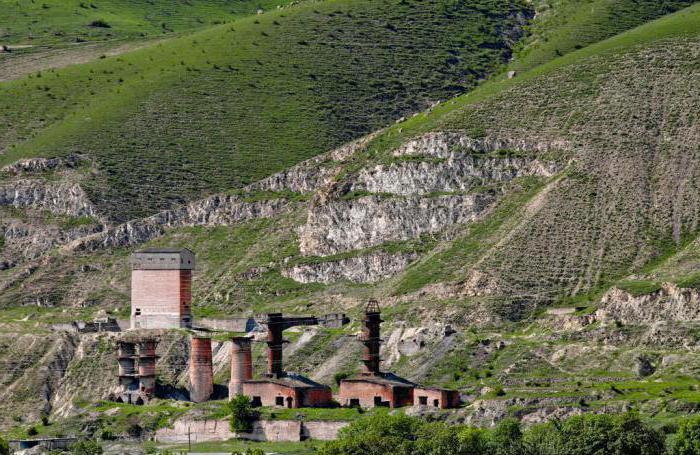

Промышленный комплекс развивался по остаточному принципу. Природные ресурсы этой территории были разграблены, а население получило множество проблем, в том числе ужасную экология. Социальная инфраструктура явно пострадала. В некоторых селах и поселках нет ни школ, ни больниц. Подобное стало результатом плохой внутренней экономики. Политика Северного Кавказа была направлена на уничтожение тех людей, которые были репрессированы во времена Великой Отечественной войны.

Проблемы региона

Проводимая политика в данном регионе сильно отразилась на благополучии жителей. Заработные платы не выплачивались, безработица стала процветать, появились проблемы с массовым употреблением алкоголя, увеличилось количество правонарушений, процветала наркомания и так далее. Территориальные проблемы также стали довольно актуальными. К сожалению, многие республики пытались отвоевать регионы, которые считали своими. Довольно часто возникали конфликты между осетинами, гайцами и так далее. При этом внутренняя политика России на Северном Кавказе эти проблемы не решала.

Из-за роста безработицы начал расцветать терроризм. Причем нужно заметить, что эта проблема распространилась не только в Северном Кавказе, но и во всей России. Начали появляться группировки, которые оказывали влияние на чиновников при помощи лоббирования. Все это обращает внимание на то, что России следует изменить внутреннюю политику в Северном Кавказе. Причины проблем на данном списке не заканчиваются, их, наоборот, с каждым годом становится все больше.

Черная страница в истории Чечни

Прежде чем рассматривать внутреннюю политику Российской Федерации в Чечне, необходимо вспомнить события, которые происходили в девяностых годах. Во время геноцида населения, в частности, еврейского, русского и армянского, начали ухудшаться отношения в данном регионе. Подобная политика не являлась официальной и напрямую политическими деятелями не поддерживалась. Так как считалась грубейшим нарушением международных прав. Нужно заметить, что даже с тем, что политики не поддерживали напрямую геноцид, так или иначе поддержка жертвам не оказывалась. Больший процент насилия оказался в столице – в городе Грозном. Многие семьи подвергались нападениям и другим правонарушениям. Убийства стали практически обыденным делом.

Внутренняя политика России на Северном Кавказе тогда была в застое. В связи с этим из данного региона стал наблюдаться отток образованного населения, что повлияло на экономическое и культурное развитие субъекта. Черной страницей в истории Чечни можно назвать правителя Дудаева. Любые сводки происшествий это подтвердят.

Современная Чечня

Нужно заметить, что есть и плохая сторона у данных действий. Например, финансирование этих проектов проводилась не по совсем прозрачной схеме. Не все рабочие получали заработную плату, а также часто звучали заявления о мошенничестве и коррупции от местных жителей. Вот такой характер внутренней политики России на Северном Кавказе.

Выплаты

Во внутренней политике на Северном Кавказе имеются серьезные проблемы, связанные с имуществом и жильем. Если дома людей в ходе войны были уничтожены, то жителям обещали выплатить около 300 тыс. руб. Однако все не так хорошо, как может показаться сначала. Например, для того чтобы получить данную выплату, необходимо было дать взятку в размере 50 % от полной суммы. Если же жилье не было разрушено полностью, то на компенсацию данные люди претендовать не имели права. Подобные выплаты неофициально были остановлены в 2005 году.

Перспективы

За счет приложенных усилиям, которые позволяют создавать чистую систему управления, а также избавляться от многих серьезных проблем, населению удалось реабилитировать регион на международном уровне. В результате правильной внутренней политики России на Северном Кавказе, контроль за государственными средствами, которые выделяются для того, чтобы восстановить данную республику, позволяет стать региону более спокойным и стабильным, чем он был ранее. Также Северный Кавказ постепенно начинает взаимодействовать с другими частями России.

Центральный и Северо-Западный Кавказ

На северо-западном и центральном Кавказе также необходимо провести правильную внутреннюю политику. К данным частям Кавказа относятся осетинские земли, также многие другие. Останавливаясь на них подробно, нужно отметить, что в 90-х годах часть от данных земель была потеряна для осетин. Если говорить о значимости этой территории для России, то нужно заметить, что она является связующим звеном между осетинами и русскими. Дополнительно следует отметить, что оба региона православные. За счет этого население сближается между собой. Политика РФ на Северном Кавказе скорее против такого.

Осетинские земли входят в территорию Грузии по направлению к Армении, поэтому иногда в Грузии могут происходить столкновения, которые уже считаются обыденными и никого не удивляют. За счет того, что сейчас уже не актуально обострять внимание на межнациональных отношениях и подобных конфликтах, то и правительство Российской Федерации не вмешивается в данные вопросы. Государство не лезет в распределение должностей по национальному признаку, а также во многие другие проблемы, однако это не значит, что страна придерживается единого мнения. Следует сделать вывод: внутренняя политика России на Северном Кавказе проводится. Все идет своим чередом.

Объединение регионов

Острым вопросом является культурное развитие Северного Кавказа, которое сильно отличается от самой России. Из-за этого, объединения данного региона с остальным государством немного затрудняется. На данный момент даже представить, что многие народы этой территории причисляют себя к народу Федерации, будучи с ней единой, практически невозможно. Если кратко, внутренняя политика России на Северном Кавказе, в принципе, полностью исключает сближение регионов.

Подводя итог, нужно заметить, что из-за того, что государство не пытается уладить конфликт на федеральном уровне, а также не собирается урегулировать важные вопросы, привело к тому, что данный регион все также остается бедным и постоянно находится в состоянии неофициальной войны.

Необходимые изменения

Для того чтобы стабилизировать обстановку, необходимо изменить внутреннюю политику Северного Кавказа. Нужно установить жесткую подотчетность местных депутатов, других уполномоченных лиц, а также контролировать все финансовые обороты в данном регионе, пресекая эксплуатацию церковной и национальной тематики в своих политических целях. Помимо этого, необходимо, чтобы государство контролировало все контакты местных глав регионов, дабы избавить себя от влияния со стороны исламского мира и Израиля. Для внутренней политики России на Северном Кавказе, в первую очередь, должно быть самой важной задачей восстановление инфраструктуры района, промышленности, тем самым поднимая уровень жизни населения и увеличивая его количество.

Тонкости внешней политики

В первое время после распада СССР, вся ситуация на Кавказе полностью регулировалась Америкой. Дело в том, что на тот момент Вашингтон рассматривал Россию как страну, которая имеет ограниченный суверенитет. За счет этого Азербайджан, Армения и Грузия смогли провести интеграцию с евроатлантическим сообществом. Подобное решение стало шагом к попытке изолировать Иран. И в этом вопросе, если кратко, политика России на Северном Кавказе практически отсутствовала. Нужно заметить, что вступление в Евросоюз данных государств не рассматривалась даже чисто теоретически, так как внешняя политика этого региона была направлена на работу с военным блоком НАТО.

Недостатки внешней политики

В целом, вопрос, описанный выше, мог вполне воплотиться в жизнь, если бы не некоторые нюансы. Например, камнем преткновения была Армения, правители которой, в первую очередь, принимали решения, которые были выгодны конкретно им и их нации. Внешняя политика России на Северном Кавказе больше направлена на то, чтобы настроить отношения с другими странами. Подобный курс был продиктован тем, что после того, как развалился Советский Союз, данная территория стала эпицентром развития противоречий.

Россия и Армения находятся в довольно тесном союзе, так как для РФ это государство является одним из самых важных. Оно помогает сохранять стране свои позиции и правила на Кавказе.

Итоги

Выше раскрыты все ключевые моменты в политике России по отношению к Северному Кавказу. Внешняя и внутренняя экономика государства довольно скудная и практически не решает проблемы, которые присущи данному региону. Северный Кавказ живет бедно, в постоянных войнах и конфликтах. Людям не выплачиваются пособия, помощь и так далее. Те, кому положены выплаты из-за разрушенных домов, не получают их.

Вопрос о политике Российской Федерации интересный и актуальный. Сложно понять, чего добивается государство, выбирая ту или иную тактику. Но нужно понимать, что люди страдают, и есть множество жертв такого предвзятого отношения.

Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее политические и экономические связи с внешним миром. Внешнеполитическая концепция Российской Федерации выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной целостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для развития рыночной экономики и включения в мировое сообщество. Предстояло добиться признания России в качестве правопреемницы бывшего Советского Союза в ООН, а также помощи западных стран в проведении курса реформ. Важная роль отводилась внешней торговле России с зарубежными странами. Внешнеэкономические связи рассматривались как одно из средств преодоления хозяйственного кризиса в стране.

Это пойдет и в последствия конфликта - основные тенденции

Особую остроту и драматичность событиям придавала нестабильность внутриполитической жизни, вызываемая, в частности, напряженностью в межнациональных отношениях. Один из очагов межнациональных конфликтов находился на Северном Кавказе. Лишь при помощи российской армии удалось прекратить возникшие из-за территориальных споров вооруженные столкновения между ингушами и осетинами. В 1992 г. состоялось разделение на две самостоятельные республики Чечено-Ингушетии. Развитие сепаратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве республики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной властью. В декабре 1994 г. на территорию Чечни были введены Вооруженные силы России. Это положило начало чеченской войне, завершившейся лишь в конце 1996 г. Подписанное в ноябре 1996 г. между российским и чеченским руководством соглашение о мире предусматривало вывод федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в республике президентских выборов.

Интересы России и цели на С. Кавказе

В начале XIX века Россия продолжает активно проникать на Кавказ. Цели, которые она преследовала, носили преимущественно политический характер. Первой из них следует назвать потребность обретения новых, обусловленных геополитической ситуацией границ страны, необходимых для обеспечения стратегической безопасности южных районов Империи, второй являлось стремление по-возможности усилить свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке посредством Кавказа.

До середины XIX века, когда вхождение Северного Кавказа в состав Российской империи окончательно получило свое завершение в международных договорах указанного периода, и взаимоотношения народов Северного Кавказа с Россией и другими государствами из проблемы внешнеполитической становится внутренней проблемой единого государства.

На Кавказе живет множество народов, их интересы часто противоречат друг другу. Невозможно нравиться всем сразу. Как, например, можно понравиться одновременно и осетинам, и ингушам в вопросе о Пригородном районе? Любое решение власти у кого-то вызовет одобрение, а у кого-то — осуждение.

Причины

Война в Чечне, неразрывно связана с глубокими изменениями в мире, развалом СССР, социально-экономическими и политическими противоречиями, вызванными радикальными реформами в России, которые обусловили глубокую антагонизацию общественных отношений по всем направлениям. Она является неотъемлемым звеном в цепи вооруженных конфликтов и войн, происходящих в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Таджикистане и порожденных целеустремленным возбуждением агрессивного национализма, приходом к власти социальных групп, партий и политиков, уповавший на насилие в решении назревавших проблем.

Причинами этого конфликта были не

только, как принято считать, нефтяные интересы политической и экономической

элит (хотя они сыграли не последнюю роль), а также стремление Чечни к

независимости. Другими причинами были и последствия развала Советского

Союза, когда у Чечни появилась возможность создать свою армию (после вывода

бывших советских войск на территории Чечни осталось брошенное оружие, кроме

того, были установлены связи по доставке оружия).

Чеченцы считали, что в истории нет такой силы, которая смогла бы

подчинить их. Поэтому после начала войны объединительным началом для всех

чеченцев стали национальные идеалы и интересы.

Причины совпали с целями, как у российской стороны, так и у

чеченской.

Цели России:

1. экономические интересы (нефть)

2. политические расчеты (стремление поднять авторитет центральной власти)

3. правовые заботы (навести порядок в Чечне)

4. державные чувства (сохранить целостность России и укрепить ее).

1. стремление отстоять независимость

2. создание исламского государства

3. отражали интересы новой зародившейся политической элиты.

| Война в Чечне: основные тенденции |

Первый Чеченский национальный съезд, избрание Исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) во главе с советским генералом Джохаром Дудаевым.

Поддержка партийно-советским руководством ЧИАССР путча ГКЧП, как результат - дискредитация законных органов власти и захват в сентябре власти в Чечне национал- радикалами из ОКЧН.

15 сентября 1991

Фактическое разделение Чечни и Ингушетии.

27 октября 1991

Избрание президентом Чечни Джохара Дудаева.

Вывод российских войск из Чечни.

31 октября - 4 ноября 1992

Кровавые столкновения в Пригородном районе Ингушетии, "осетино- ингушский конфликт", изгнание ингушей из Северной Осетии.

Инспирированный Москвой неудачный штурм Грозного "чеченской оппозицией", а фактически - завербованными спецслужбами российскими военнослужащими, захват их в плен.

Ультиматум Б. Ельцина чеченскому руководству с требованием капитуляции.

11 декабря 1994

Ввод российских войск в Чеченскую Республику, начало первой чеченской войны.

31 декабря 1994

Начало штурма федеральными войсками чеченской столицы г. Грозного, продлившегося до марта 1995-го. К апрелю установлен контроль над равнинной частью Чечни.

"Зачистка" федеральными силами села Самашки, убийство более ста мирных жителей в ходе карательной операции.

Начало широкомасштабного наступления федеральных сил на горные районы Чечни.

Террористический акт в Буденновске, где отряд Шамиля Басаева захватывает около 1500 заложников в городской больнице. Освобождение заложников в результате переговоров, начало в Грозном мирных переговоров между чеченской и российской сторонами под эгидой ОБСЕ, признание дефакто руководства сепаратистов, полугодовая мирная передышка.

14 декабря 1995

Попытка федеральной стороны провести выборы "главы Чеченской Республики", возобновление сепаратистами боевых действий.

9-18 января 1996

Террористический акт в Кизляре, захват более 1500 заложников в больнице отрядами Салмана Радуева, бои в селе Первомайском.

Убит президент Чечни Джохар Дудаев.

Президентом становится вице-президент Зелимхан Яндарбиев.

6–21 августа 1996

Чеченские отряды берут под контроль Грозный, бои в городе, переговоры между Александром Лебедем и Асланом Масхадовым.

31 августа 1996

А. Лебедь и А. Масхадов в Хасавюрте подписывают совместное заявление об основах отношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой. Конец "первой чеченской войны".

31 декабря 1996

Российские войска покидают Чечню.

Избрание президентом Чеченской республики Аслана Масхадова, официально признанное руководством РФ.

А. Масхадов и Б. Ельцин в Кремле подписывают договора о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Власть Масхадова в разоренной войной республике непрочна. В 1997–1999 годах республику покинуло практически все невайнахское население. Отток его начался в конце 1980-х годов и усилился после прихода к власти сепаратистов, поскольку "русскоязычные" жители Чечни стали объектом криминального давления.

В Гудермесе столкновения между религиозными экстремистами и силами, лояльными Масхадову, который проявляет нерешительность и фактически теряет контроль над дальнейшим развитием ситуации в республике.

Вторжение отрядов экстремистов из Чечни в Дагестан, начало боевых действий. Вторгшиеся отряды Басаева и Хаттаба уходят обратно в Чечню.

Ввод федеральных сил на территорию Чеченской Республики, начало второй чеченской войны.

Декабрь 1999 - январь 2000

Федеральные войска пытаются штурмовать блокированный Грозный, продолжаются бомбардировки и обстрелы города.

Начало февраля 2000

Отход покинувших Грозный чеченских отрядов Грозного в горы, бомбардировки и бои в селах Западной Чечни.

Окончание широкомасштабных боевых действий в Чечне.

"Главой администрации Республики" (без существенных полномочий) назначен бывший муфтий Чечни Ахмад Кадыров, перешедший осенью 1999 года на федеральную сторону.

Начало нового этапа войны: с чеченской стороны - диверсионно- террористическая тактика, с федеральной - "зачистки" в селах, задержания и "исчезновения людей".

Федеральная власть проводит тактику "чеченизации" конфликта, используя силовые структуры, сформированные из чеченцев и передавая полномочия лояльной чеченской администрации.

Ахмад Кадыров избран президентом Чеченской Республики в составе РФ. Правозащитные организации отмечали, что вся выборная кампания изобиловала серьезными нарушениями. Многие международные наблюдатели отказались от присутствия на выборах.

Гибель Ахмада Кадырова в результате теракта.

29 августа 2004

Президентом Чечни избран Алу Алханов.

Вторая чеченская война

Началась в 1999 году и фактически длилась по 2009 год. Наиболее активная боевая фаза пришлась на 1999—2000 год.

Чечня после 2001 года

С началом Второй чеченской войны была сформирована пророссийская администрация Чеченской республики. Возглавил её муфтий Ахмат Кадыров, перешедший на сторону России. В 2003 году была принята новая Конституция республики, согласно которой Чечня являлась субъектом Российской Федерации. В этом же году состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Ахмат Кадыров.

9 мая 2004 Кадыров-старший погиб в результате теракта. Его преемником стал Алу Алханов.

8 марта 2005 президент самопровозглашённой Ичкерии Аслан Масхадов был уничтожен в ходе спецоперации. Также существует мнение, что он был уничтожен не в ходе отдельной операции спецслужб, а ранее, затем его тело было подброшено в подвал одного из домов.(? тело было снято вне пределов населенного пункта, в лесном лагере) Федеральные силы заявили, что уничтожили его в результате спецоперации, проведённой российскими войсками в селении Толстой-Юрт под Грозным. Полномочия президента Ичкерии перешли к вице-президенту Абдул-Халиму Садулаеву.

17 июня 2006 президент самопровозглашённой Ичкерии Абдул-Халим Садулаев был убит в результате спецоперации, проведённой российским ФСБ и чеченским спецназом в городе Аргун. Полномочия президента Ичкерии перешли к вице-президенту Докке Умарову. Его заместителем стал Шамиль Басаев.

10 июля 2006 Шамиль Басаев был убит в результате взрыва сопровождаемого им грузовика со взрывчаткой. По версии ФСБ, взрыв стал следствием спецоперации, хотя источники, связанные с чеченскими сепаратистами, склонны утверждать о случайности и неосторожном обращении со взрывчаткой.

15 февраля 2007 года А.Алханов ушёл с поста президента (формально по собственному желанию). Обязанности президента возложены на премьераРамзана Кадырова (младшего сына Ахмада Кадырова), который командует республиканскими силовыми структурами.

Тем временем на территории республики и соседних регионов сохраняется диверсионная и террористическая активность сепаратистов (см. Россия и терроризм).

16 апреля 2009 года в Чеченской республике официально отменён режим контртеррористической операции

Выполнить задание

Цель работы:изучить внутреннюю политику России в 1990 - е гг. на С. Кавказе: выявить причины, содержание и сущность вооруженных конфликтов. Обозначить основные тенденции национальных противоречий в данном регионе, определить характер и результаты конфликта.

Ход работы: внимательно изучить материал, выполнить задания, сделать вывод.

Задание 1. Раскрыть причины вооруженного конфликта и цели сторон (предыстория конфликта) ________________________________________________________________________

Задание 2. Составить конкретизирующую таблицу "Вооруженные конфликты РФ на Северном Кавказе в 1990 -ые гг.".

| Участники конфликта | Хронология событий и военные действия 1 чеченской войны (дата, итоги) и 2 чеченской войны (дата, итоги) |

| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

Перечень документов по охране труда. Сроки хранения: Итак, перечень документов по охране труда выглядит следующим образом.

Историческое сочинение по периоду истории с 1019-1054 г.: Все эти процессы связаны с деятельностью таких личностей, как.

Читайте также: