Техногенный путь развития кратко

Обновлено: 01.06.2024

Основные понятия:техника, техногенная цивилизация, техносфера, традиционное общество, экология, экологическая этика, глобальная этика, экологическая политика, экологическая безопасность.

Современный тип цивилизации называется техногенным. Техногенная цивилизация -исторический этап в развитии западной цивилизации на индустриальной и постиндустриальной ступени общественного развития, генезис которой осуществляется преимущественно на основе науки, техники, технологий и производства (то есть наукотехники) и создаваемой ими предельно урбанизированной среды — техносферы. Наукотехника и техносфера, взаимодействуя с социумом и биосферой, подчиняют, трансформируют и разрушают их и тем самым изменяют качественные характеристики традиционного (земледельческого) общества и биосферной природы. Техногенная цивилизация зародилась с XVII века, когда наука, рациональность стали определять западноевропейское общество [26].

Предпосылки техногенной цивилизации:

- возникновение теоретической науки и опыта демократической регуляции социальных отношений в античности;

- возникновение христианской традиции со свойственным ей пониманием человека как созданного по образу и подобию Бога, с культом любви к человекобогу Христу, с трактовкой человеческого разума как малой копии божественного разума, способного понять замысел божественного творения.

Техногенная цивилизация качественно отличается от культуры традиционного общества.

Культурная матрица традиционного общества и техногенной цивилизации (по В.С. Степину).

| Традиционное общество | Техногенная цивилизация |

| 1. Природа – целостный, живой организм, в который естественно включен человек. | 1. Природа – то, чем должен овладеть человек. |

| 2. Нет противопоставления человека природному миру. | 2. Понимание природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором разумное существо, познающее законы природы, способно осуществить свою власть над внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль. |

| 3.Человек – лишь элемент в строго определенной социальной системе. | 3. Индивидуализм, автономия личности. |

| 4. Непосредственная власть одного человека над другим (деспотия). | 4. Опосредованная власть над природными и социальными обстоятельствами через власть произведенной человеком вещи. |

| 5.Интуитивно-созерцательное познание мира. | 5.Особая ценность научной рациональности, научно-технического взгляда на мир, ибо научно-техническое отношение к миру является базисным для его преобразования. |

| 6.Циклическое развитие. | 6. Поступательное развитие, прогресс. |

| 7. Замедленные темпы социальных изменений. | 7. Высокие темпы социальных изменений. |

Противоречия техногенной цивилизации:

1. Глубочайшие глобальные кризисы (экологический, энергетический, демографический и т. д.).

3. С одной стороны, превращение людей в простые функции, орудия эффективной экономической деятельности (зависимость от императивов технологии и экономической эффективности), с другой стороны, присущая техногенной цивилизации мощная мобилизация человеческой активности, свободной деятельности.

4. Трансформация природы человека, изменение хода эволюции на Земле (генная инженерия, биотехнологии).

5. Рост материального благосостояния в ущерб духовным потребностям.

6. Возможность техногенных катастроф, угрожающих обществу и природе.

7. Техника не экономит труд, не может побороть голод (К.С. Пигров).

Пути решения противоречий техногенной цивилизации:

1. Поиск новых путей развития, новых человеческих ориентиров в различных областях человеческой культуры - в философии, искусстве, религиозном постижении мира, в науке: выработка фундаментальных оснований человеческого бытия, новых ценностей, которые призваны обеспечить стратегию выживания и прогресса человечества, пересмотр прежнего отношения к природе, идеалов господства, ориентированных на силовое преобразование природного и социального мира, выработка новых идеалов человеческой деятельности, нового понимания перспектив человека.

2. Осознание нашей ответственности за сохранение природы и существование человечества, изменение нашего отношения к окружающей человека сфере жизни на Земле.

3.Разработка экологической этики (Б. Калликотт, Р. Атфильд, Ф. Метьюэ, Б. Дивол и Д. Сеженс), в рамках которой наиболее радикальные направления провозглашают отказ от идеала господства человека над природой. Однако возврат к традиционалистскому типу развития невозможен. Он мог обеспечить жизненными благами лишь небольшое население земли, без современных технологий невозможно даже минимальное жизнеобеспечение населения планеты. Кроме того, не следует забывать, что бережное отношение к природе, благоговение перед ней в традиционных культурах сопрягалось с определенным пренебрежением к человеку, жизнедеятельность которого в шкале ценностных приоритетов была как бы на вторых ролях.

4.Разработка экологической политики как основы экологической безопасности [55].

5. Глобальная этика – понятие, обозначающее способность к конвергенции мировых культур. Это сложная, открытая, неравновесная, динамичная система, включающая взаимоотношения человек-природа-общество. Она является точкой отсчета реальной попытки диалога, понимания между Востоком и Западом, между культурными и религиозными традициями.Глобальная этика – это новое гуманистическое мировоззрение, динамично развивающееся, вбирающее в себя универсальный консенсус этического плюрализма культур, религий, науки, образования, экономики, политики и т.д.

6. Путь расширяющегося окультуривания природной среды (В.С. Степин). В этом процессе важную роль будут играть не только природоохранные меры, направленные на сохранение тех или иных естественных локальных экосистем, но и искусственно созданные биогеоценозы, обеспечивающие необходимые условия устойчивости биосферы. Вполне возможно, что в этом благоприятном для человечества сценарии окружающая нас природная среда все больше будет аналогичной искусственно созданному парку или саду и уже не сможет воспроизводиться без целенаправленной деятельности человека.

Многие из этих подходов образуют основу для идеи коэволюции – совместной эволюции природы и человека, а также концепции устойчивого развития.

§4. Технологический детерминизм. Технократия и технофобия.

Одним из дискуссионных вопросов философии техники является вопрос об отношении человека к технике. В связи с этим можно выделить такие понятия и установки, как:

Технологический детерминизм - теоретико-методологическая установка в философских и социологических концепциях, исходящая из решающей роли техники и технологии в развитии социально-экономических структур [1].

Технологический детерминизм включает в себя следующие постулаты:

- техника обладает "автономией развития" — как в смысле собственной логики развития, так и в смысле независимости от социокультурного контроля;

- развитие техники понимается как прогресс (и в том плане, что все без исключения технические новации прогрессивны, и в плане исчерпанности социального прогресса как такового прогрессом техники);

- развитие техники носит эмерджентный характер (англ. to emerge — внезапно возникать), т.е. не испытывает никакого влияния извне, со стороны других социальных феноменов, — напротив, выступает финальной детерминантой всех социальных преобразований и культурных модификаций.

Формы технологического детерминизма:

В философии техники существует методологическая установка, противостоящая технологическому детерминизму и основывающаяся на идее: наряду с техникой, важными детерминантами исторического процесса выступают факторы социально-политического, экономического и экологического порядка (Г. Рополь, С. Карпентер), а сама техника в своем развитии детерминирована воздействием со стороны эволюции социально-экономических структур (Гелен, Хабермас).

Подходы к оценке роли техники в обществе в XX веке:

1. Техницизм: полагает технический прогресс безусловно позитивным фактором социально-исторического процесса;

2. Антитехницизм: видит в технике угрозу человеческому в человеке. Крайним выражением антитехницизма выступаеттехнофобия – концептуальная установка, согласно которой техника рассматривается и трактуется как основная причина (источник) отчужденности человека как от природы, так и от самого себя, а, стало быть, и как главная опасность, угрожающая его собственному существованию [1].

· Первобытное время: зародилась вместе с самой техникой. Элементы демонизации техники можно найти еще в первобытном мифе.

· Средневековье: представлении о технике как небогоугодном предприятии.

Технофобия выражает боязнь интеллигентных кругов индустриально развитых стран перед угрозой дегуманизации общества, его духовного оскудения под воздействием все более могущественной техники и резкого усиления роли последней в социально-экономическом развитии (Т. Адорно, Г. Маркузе, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль и др.).

Представители технофобии:

Страх перед техникой выражен в концепции футурошока.Футурошок(Э. Тоффлер) — шок будущего, психологическая реакция человека или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса. Естественная защитная реакция от футурошока, возникающая в человеческом обществе - принижение значения науки, превращение науки в одно из предприятий группы учёных, которое не имеет никакого преимущества перед другими способами познания действительности

Технологический детерминизм выступает как идейная основа технократизма.

Технократизм- распространенный в западной общественной мысли принцип объяснения общественного развития, согласно которому власть в обществе должна принадлежать технократам - носителям технического прогресса, высшим слоям технических специалистов [1].

Развитие идеи технократии:

1). Термин технократизм применил Т. Веблен в рамках своего учения об институционализме ("Инженеры и система цен", 1919).

· стадию пpедпpинимателя, (власть и собственность пpинадлежат пpедпpинимателю),

· стадию господства финансиста (финансисты оттесняют пpедпpинимателей). Для последней стадии особенно хаpактеpна пpотивостояние между индустpией и бизнесом, интеpесы котоpых совеpшенно pазличны. Под индустpией Веблен понимал сфеpу матеpиального пpоизводства, основанную на машинной технике, под бизнесом - сфеpу обpащения (биpжевых спекуляций, тоpговли, кpедита и т.д.).

- Индустpия пpедставлена не только функциониpующими пpедпpинимателями, но и инженеpно-техническим пеpсоналом, менеджеpами, pабочими. Все эти слои заинтеpесованы в совеpшенствовании пpоизводства и потому являются носителями пpогpесса. Hапpотив, пpедставители бизнеса оpиентиpованы исключительно на пpибыль, и пpоизводство как таковое их не волнует.

- Основную роль в грядущих преобразованиях призваны сыграть инженеры – технократы - лица, идущие к власти на основании глубокого знания современной техники.

- Интеpесы научно-технического пpогpесса для технократов важнее личного обогащения.

- На стадии господства финансистов, тормозящих развитие индустрии, научно-техническая интеллигенция начинает всеобщую стачку, котоpая паpализует пpомышленность. Паpалич экономики заставляет "пpаздный класс" (финансистов) отступить. Власть пеpеходит в pуки технокpатов, пpиступающих к пpеобpазованию индустpиальной системы на новых началах. Веблен утвеpждает, что достаточно объединиться незначительному числу инженеpов (вплоть до одного пpоцента их общего числа), чтобы "пpаздный класс" добpовольно отказался от власти.

- Социальный прогресс фактически осуществляется усилиями технических специалистов, ибо если интересы промышленников есть всегда интересы конкретной корпорации или социальной группы, то инженеры выражают интересы развития техники как таковой, т.е. — в системе отсчета технологического детерминизма — интересы общества в целом и общественного прогресса.

- Будучи носителями "технической рациональности", инженеры знают, какие социальные условия являются наиболее благоприятными для объективации эволюционного потенциала техники, а обладая "природным инстинктом мастерства", могут организовать социальное управление таким образом, чтобы эти условия ("совершенный социальный механизм") были реализованы на практике [11].

2) Дж. Гэлбрейт (американский экономист, представитель старого (Вебленского) институционального течения, один из видных экономистов-теоретиков XX века) вводит понятие "техноструктура" -иерархическая система технических специалистов, чей "статус-уровень" зависит от уровня принятия решения. В свою очередь техноструктура в иерархии общества в целом выступает подлинным субъектом принятия всех масштабных социальных решений, влияющих на выбор тенденций социального развития. В управлении обществом происходит неочевидный, но содержательно чрезвычайно значимый сдвиг: функции контроля переходят от субъекта собственности к субъекту "технической рациональности", техническому персоналу и персоналу управления — имеет место реальное становление технократии как власти технической элиты, получившее в литературе название "молчаливой революции" (Белл) или "революции менеджеров" (Дж. Бернхэм). Техническая интеллигенция становится субъектом политических решений. Однако в философии техники оформляется и значительная критическая линия, настаивающая на том, что концепция технократии есть не более, чем теоретическая модель, имеющая чисто гипотетический статус (М. Аллен, М. Сореф).

3) К 1980-м концепция технократии сменяется концепцией экспертократии, вбирающей в себя идеи гуманизации и гуманитаризации культуры и более гибко фиксирующей статус и роль интеллигенции (как "значимого маргинала") в системе общества. Концепция экспертократии базируется на теории "нового класса", под которым понимается группа высокообразованных специалистов, чей доход не определяется собственностью, но прямо пропорционален интеллектуально-творческому потенциалу. В центре концепции экспертократии стоит, таким образом, не технический специалист и не менеджер, но эксперт — специалист-ученый.

4) В 1980-х на базе технократической и экспертократической концепций сложилось направление неотехнократизма, задающее новое, синтетическое видение роли технической и гуманитарной интеллигенции в современном обществе. В рамках неотехнократизма научно-техническое развитие мыслится как один из определяющих факторов социального процесса, нуждающийся, однако, в оценочном и — при необходимости — корректирующем контроле и вмешательстве экспертов, причем не только специально-технического, но и широкого гуманитарного профиля. Нормативное требование параллелизма дисциплинарной (технической) и гуманитарной экспертиз любых инноваций фундирует в неотехнократизме стратегию "системной рациональности" (В. Бюль) и "гуманизации техники" (Дж. Уайнстейн) [1].

Выводы: с одной стороны, в философии техники существует позиция технократии - техницистская программа (Д. Белл, О. Тоффлер, Т. Веблен), согласно которой не нужно мешать научно-техническому прогрессу, с другой стороны, существует позиция технофобов, выражающая страх человечества перед стремительным распространением техники во все сферы жизни. Вместе с тем, существует социотехническая программа, выражающая необходимость совершенствования социальных институтов, экономических и политических структур, влияющих на характер технического развития (А. Гелен, Ю. Хабермас).

Контрольные вопросы.

Это понятие быстро стало популярным в научной среде. Последователи Веблена продолжили изыскания своего предшественника. Появилось несколько теорий о том, что такое техногенная цивилизация. В первую очередь она противопоставлялась традиционному обществу. Подобная цивилизация характеризуется тем, что ее члены стараются сохранить былой уклад жизни. Они ориентируются на традиции и болезненно переносят перемены. Это общество с медленным социальным развитием. Техногенная цивилизация построена вокруг противоположных принципов — свободы личности, прогресса, инноваций во всех сферах жизни, готовности подстроиться под быстрые перемены.

Основы техногенной цивилизации

Технократизм — это не только цивилизация (то есть уклад общества), но еще и идеология. Ее сторонники считают, что нет ничего важнее развития науки. Вместе с этим развитие техники ведет к переменам в социальной жизни. Технический рост — это не просто забава ученых. Это еще и способ решить множество общественных проблем (например, убрать пропасть между богатыми и бедными).

Предпосылки появления

Сегодня сложно отрицать, что наука является главным двигателем прогресса. Однако отношение к развитию технологий не всегда было радужными. Даже когда человечество оставило за спиной эпоху варварства, наука еще долгое время была уделом маргиналов. Первые мировые цивилизации, возникшие еще в Античности, безусловно, относились к группе традиционных обществ. Во всех них важное место занимали традиции и обычаи.

Первые предпосылки к зарождению техногенной цивилизации можно отметить в древнегреческих полисах. Это были независимые города, важную роль в жизни которых играли мыслители и ученые. Полисы управлялись с помощью принципов демократии, пришедших на смену классической тирании одного деспота. Именно в этих городах появилось множество значительных человеческих изобретений.

Борьба с традиционным обществом

Разница между традиционным обществом и техногенной цивилизацией колоссальна. Поэтому людям пришлось много столетий доказывать свое право на прогресс. Заметное развитие техногенной цивилизации началось в XV—XVI вв., когда в Западной Европе узнали о существовании Нового Света. Открытие земель на далеких берегах подхлестнуло любопытство жителей католического мира. Самые предприимчивые и инициативные из них становились мореплавателями и исследователями. Они открывали мир вокруг себя и обогащали знания соотечественников. Этот процесс не мог не повлиять на общее состояние умов. В конце концов количество знаний перешло в качество.

Одним из главных препятствий для развития раннего техногенного общества была религия. Церковь в средневековой Европе была важным институтом — как духовным, так и политическим. Ее противники объявлялись еретиками и сжигались на кострах. В начале XVI века в Германии зародилось движение Реформации. Его вдохновитель Мартин Лютер выступал за реформу церкви. У проповедника появилось множество сторонников, в том числе в княжеских немецких династиях. Скоро началась вооруженная борьба между протестантами и католиками. Она вылилась в Тридцатилетнюю войну (1618—1648), после которой во многих странах Европы был установлен принцип свободы вероисповедания.

Влияние прогресса на экономику

В новом обществе гораздо больше ресурсов пошло на развитие образования. Открывались университеты, люди учились и познавали окружающий мир. Развитие технологий привело к экономическому росту. Такие важные изобретения, как ткацкий станок или, например, паровой котел, позволили некоторым странам нарастить собственное производство и повысить благосостояние граждан.

Промышленная революция XIX века сделала Англию главной мировой державой с колониями во всех частях света. Безусловно, это была уже техногенная цивилизация. Проблемы ее развития были связаны с тем, что люди, ставшие хозяевами целого мира, не сразу научились правильно пользоваться его ресурсами.

Важность гражданских свобод

Во время Ренессанса и эпохи Просвещения произошел синтез многих идей античного мира и христианской цивилизации. Новая идеология получила от этих двух оснований только самое лучшее. В частности это была любовь к человеку. Идеи Просвещения гласили, что в мире нет ничего более важного отдельно взятой личности.

Эти принципы сегодня положены в основе конституций большинства государств мира. Человекоцентричность впервые была провозглашена ключевой идеей после объявления независимости США. В конституции этой новой страны были закреплены все основные современные гражданские свободы. По схожему пути через несколько лет пошла Франция, где произошла революция, уничтожившая старый порядок в лице консервативной абсолютной монархии. В дальнейшем на протяжении еще двух столетий разные общества своими путями добивались гражданских свобод, без которых невозможно представить техногенную цивилизацию.

Триумф техногенной цивилизации

Важно то, что сегодня кризис техногенной цивилизации уже не может произойти, потому что источниками ее развития стали не новые культурные зоны как раньше (колониализм и т. д.), а перестройка уже существующего порядка. Главным успехом перехода от традиционного общества к технократии можно считать изменение ценностей. Сегодня самым важным для общества является любая инновация, что-то новое, как явление.

Традиционная и техногенная цивилизация не могут сосуществовать вместе. Поэтому современное общество отличается динамичным распространением во все уголки планеты. Традиционные общества сами собой изживаются при контакте с новейшими технологиями. У адептов традиций и ненавистников прогресса есть только один способ выжить в сегодняшнем мире — поставить свое общество на путь изоляции. Так живет Северная Корея, которая не признает открытий Запада и даже не поддерживает с ним экономических отношений.

Человек и природа

Одной из важнейших доминант в техногенной цивилизации всегда было желание человека подчинить природу. Человек не сразу научился бережно относиться к окружающему миру. Его активная деятельность, связанная с интенсивным использованием природных ресурсов часто приводят к техногенным катастрофам, наносящим вред экологической обстановке. В череде подобных примеров можно отметить трагедию на Чернобыльской АЭС. Этот тот самый случай, когда люди слишком быстро взялись за использование новой технологии, еще не научившись пользоваться ею. У человечества есть только один дом. Нерациональное отношение к природе — одна из главных проблем технократии.

Для члена такого общества принципиально необходимо заниматься преобразующей деятельностью. Именно с этим правилом связаны те ценности техногенной цивилизации, благодаря которым она постоянно меняет собственные основания.

Место личности в новом обществе

Появление техногенной цивилизации изменило положение человека в социуме. В традиционном обществе люди крайне зависимы от верховной власти, традиций и кастовой системы.

В современном же мире личность автономна. Каждый человек может по своему желанию менять свою обстановку, контакты, рабочий круг. Он не привязан к догматическим порядкам. Современный человек свободен. Независимость необходима личности для развития и самореализации. Техногенная цивилизация, которая построена на инновациях и открытиях, поощряет и поддерживает индивидуальность каждого индивида.

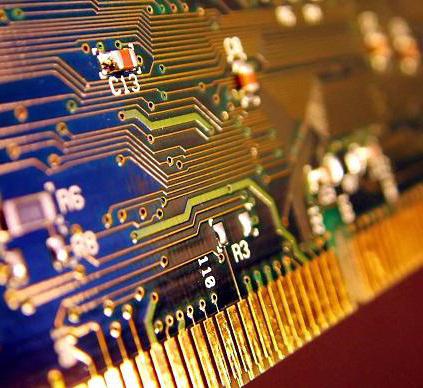

В процессе эволюции живой материи в определенный период времени произошел революционный скачок: появился человек разумный, который для повышения степени выживания в природной среде создал новую ветвь эволюции – техногенную среду, олицетворяющую мыслительную оболочку земли – ноосферу через ее реальное материальное воплощение. Современный этап развития планетной системы характеризуется взаимодействием четырех компонентов: естественной природной среды; человека; человеческого сообщества, и техногенной среды. Техногенная среда, созданная как средство удовлетворения потребностей человека, превратилась в настоящее время в равновеликий элемент планетной системы, сопоставимый и с человеком, и с человеческим обществом, и с природой. Кроме того, эта техногенная среда превратилась в доминирующий фактор развития всей планетной системы и поглощает (вбирает в себя) все окружение - и природу, и общество, и человека.

Техногенная среда вызывает в жизни множество проблем на уровне:

Общества.Демографическая проблема (появилась благодаря тому, что техногенная среда создала благоприятные условия для размножения человека – человечество за последние 100–120 лет увеличило свою численность почти в 6 раз); глобализация жизни и взаимная конкуренция – экспансия материальная, энергетическая, финансовая, информационная и в целом культурная экспансия людей, населяющих планету по отношению друг к другу; возникновение продовольственной, энергетической, военной и ресурсной проблем как следствие демографической проблемы.

Природы. Нарушение баланса экосистем, изменение химического состава воздуха, воды и земли; геологические изменения: изменения околоземного космического пространства (в настоящее время в околоземном космическом пространстве находится около 10 тысяч искусственных объектов). Все кризисы и общества, и человека, и природы являются следствием расширения техногенной среды, которая неуправляема (человек не знает, куда идет развитие этой среды), общество все больше расходует средств на создание, поддержание в работоспособном состоянии и устранение последствий этой техногенной среды.

Техногенная среда, как уже отмечалось, изменяет состояние и человека, и общества, и природы. Такое развитие техногенной среды является следствием технократических подходов в технологической деятельности, в соответствии с которыми считается, что все может быть достигнуто с помощью техники. Обладателю техники (человеку, какому-либо сообществу) дается власть не только над природой (покорение природы), но и над человеком и над другими сообществами.

В современных условиях техногенная среда, развиваясь вначале в условиях информационной и территориальной разобщенности, сейчас представляет единую общепланетную структуру. Островки техногенной среды, которые создавались в Китае, Египте, Японии, Америке или в Европе, сейчас слились и превратились в глобальную планетную систему, отличительной особенностью которой является неуправляемость развития.

Человек не способен предсказать и как-то регулировать развитие технологического мира. Человек и общество сегодня не могут отказаться от комфорта и того благополучия, которое несет с собой техногенная среда. Эти потребности людей вступают в противоречие с неблагоприятным прогнозом развития техногенной среды - в этом заключается одна из глобальных проблем современности. Такое развитие, построенное на принципах технократизма (не только техногенной среды, но и общества в целом, человека и природы) должно быть изменено. Эти изменения могут быть осуществлены несколькими путями.

Во-первых, развитие человека, развитие общества и развитие этой техногенной среды может осуществляться только самими людьми. Никто другой это сделать не в состоянии.

Во вторых: ничем другим заменить техногенную среду невозможно, человек обречен на существование с техникой и внутри техногенной среды, то есть у человека нет другого инструмента, кроме искусственных средств преобразования природных ресурсов в способа потребления.

За счет быстро расширяющегося процесса технизации и сопровождающей этот процесс системы ценностей, господствующих в культуре, современная (прежде всего западноевропейская) цивилизация стала приобретать техногенный характер. Характерными особенностями цивилизации техногенного типа являются быстрое изменение техники и технологий, способность к умножению знаний и изобретению нового.

Решающая роль в ее возникновении принадлежит науке.

Техногенную цивилизацию отличают следующие черты:

1) особое представление о природе как поле приложения сил человека;

2) абсолютизация преобразовательной активности человека, агрессивное вмешательство в природу;

3) определяющая роль развития материального производства;

4) установка на технико—экономическую результативность вне ее человеческого, социокультурного измерения.

Из других социокультурных универсалий культуры, лежащих в основе техногенной цивилизации, следует также выделить быстрое (в геометрической прогрессии) изменение предметного мира, влияющего на образ жизни; динамику социальных связей, меняющих соотношение традиционности и новационности в культурном и цивилизационном развитии; доминирование научной рациональности; ориентацию на автономию личности; особое понимание власти, силы и характера природы.

Считается, что при таком одностороннем научно—техническом развитии человеческая цивилизация может не иметь будущего.

В науке и технике заключаются не только безграничные возможности, но и опасности.

Человек на определенном этапе может полностью утратить контроль над техникой, научно—техническим прогрессом, оказаться в зависимости от техники и от непредсказуемых побочных последствий научно—технического развития. Человек вместо активного двигателя научно—технического прогресса может превратиться в его жертву, утратить духовное богатство и разносторонность мышления.

Формируясь как личность технократического типа, человек может превратиться в придаток техники и утратить свои собственно уникальные человеческие формы, глубинные черты своей сущности.

Перспектива подобного исхода жизни человеческой цивилизации как особой формы социальной организации, осознание негативных тенденций, получивших развитие ввиду ускоренной технизации, привели к пониманию того, что современная техногенная цивилизация переживает кризисное состояние.

Определяя стратегию будущего, следует учитывать радикальные сдвиги, происходящие в самой технической деятельности. Современная техническая деятельность во все большей степени характеризуется не просто традиционной системой - человек - машина, а сложными системными комплексами, где воедино увязаны и технологический процесс с человеко-машинными отношениями, природная экосистема и социокультурная среда, в рамках которой осуществляется новая технология.

28. Проблема технократизма, ее сущность и значение в развитии технического знания.

За счет быстро расширяющегося процесса технизации и сопровождающей этот процесс системы ценностей, господствующих в культуре, современная (прежде всего западноевропейская) цивилизация стала приобретать техногенный характер. Характерными особенностями цивилизации техногенного типа являются быстрое изменение техники и технологий, способность к умножению знаний и изобретению нового.

Решающая роль в ее возникновении принадлежит науке.

Техногенную цивилизацию отличают следующие черты:

1) особое представление о природе как поле приложения сил человека;

2) абсолютизация преобразовательной активности человека, агрессивное вмешательство в природу;

3) определяющая роль развития материального производства;

4) установка на технико—экономическую результативность вне ее человеческого, социокультурного измерения.

Из других социокультурных универсалий культуры, лежащих в основе техногенной цивилизации, следует также выделить быстрое (в геометрической прогрессии) изменение предметного мира, влияющего на образ жизни; динамику социальных связей, меняющих соотношение традиционности и новационности в культурном и цивилизационном развитии; доминирование научной рациональности; ориентацию на автономию личности; особое понимание власти, силы и характера природы.

Считается, что при таком одностороннем научно—техническом развитии человеческая цивилизация может не иметь будущего.

В науке и технике заключаются не только безграничные возможности, но и опасности.

Человек на определенном этапе может полностью утратить контроль над техникой, научно—техническим прогрессом, оказаться в зависимости от техники и от непредсказуемых побочных последствий научно—технического развития. Человек вместо активного двигателя научно—технического прогресса может превратиться в его жертву, утратить духовное богатство и разносторонность мышления.

Формируясь как личность технократического типа, человек может превратиться в придаток техники и утратить свои собственно уникальные человеческие формы, глубинные черты своей сущности.

Перспектива подобного исхода жизни человеческой цивилизации как особой формы социальной организации, осознание негативных тенденций, получивших развитие ввиду ускоренной технизации, привели к пониманию того, что современная техногенная цивилизация переживает кризисное состояние.

Определяя стратегию будущего, следует учитывать радикальные сдвиги, происходящие в самой технической деятельности. Современная техническая деятельность во все большей степени характеризуется не просто традиционной системой - человек - машина, а сложными системными комплексами, где воедино увязаны и технологический процесс с человеко-машинными отношениями, природная экосистема и социокультурная среда, в рамках которой осуществляется новая технология.

28. Проблема технократизма, ее сущность и значение в развитии технического знания.

Цивилизация возникла 5 в. назад.

Цивилизация переформатирует свои социокульты в новые форматы через 1 в. в будущем.

.

Такого типа цивилизации, выделяемые современными авторами на основе аксиоматических изысканий, является продуктом предположений, не требующих доказательств, о цивилизационном развитии в прошлом и будущем. Некоторые из признаков-аксиом приживаются, другие отмирают..

Начало таких цивилизаций относится ко временам появления информации, имеющей цивилизационную значимость, которую необходимо сохранить и передать другим социокультам..

Общество, для которого характерно стремление преобразовывать природу в своих интересах, свобода индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по отношению к социальным группам..

Техногенная цивилизация являет собой исторический этап в развитии западной цивилизации, особый тип цивилизационного развития, сформировавшийся в Европе в XV—XVII вв. и распространившийся по всему земному шару, вплоть до конца XX столетия.

С уществует понятие техногенной цивилизации, под которым понимается общество, для которого характерно стремление преобразовывать природу в своих интересах, свобода индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по отношению к социальным группам.

Т ехногенная цивилизация являет собой исторический этап в развитии западной цивилизации, особый тип цивилизационного развития, сформировавшийся в Европе в XV—XVII вв. и распространившийся по всему земному шару, вплоть до конца XX столетия.

Г лавную роль в культуре данного типа цивилизации занимает научная рациональность, подчеркивается особая ценность разума и основанный на нем прогресс науки и техники.

Т ехногенный тип цивилизации основан на машинной технике, широком развитии науки, машинном труде, рыночных отношениях, высоком уровне профессиональной культуры во всех ее формах. Новации, ставшие основой возникновения техногенной цивилизации, можно обозначить как главные темы современности: Будущность, Абстракция, Освобождение и Секуляризация. Родиной этих новаций считают Запад. Корни их видят в индустриальном производстве, капиталистическом производстве, в возникновении правовых систем, в бюрократизированном государстве, урбанизации, порождающей скученность, обезличенность и отчуждение.

Т ехногенная цивилизация противостоит божественному измерению человеческого бытия. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция — два божества техногенной цивилизации. Техногенная цивилизация — это эпоха социальных экспериментов, веры в возможности и знания "инженеров человеческих душ" и вычислительной техники, время великих идей и общих идеалов, заменяющих людям Бога.

О свобождение человека от предназначенной свыше роли сопровождается страхом перед хаосом. Опьяняющее чувство свободы идет рука об руку со страхом перед необходимостью выбора, который должен сделать сам человек.

И ндивид в техногенной цивилизации способен воспринимать себя как сложную и уникальную личность именно вследствие возникновения абстрактных опосредующих структур (всевозможные государственные учреждения социальной поддержки, клубы по интересам и тому подобные общественные организации и объединения), которые вряд ли сами по себе могут обеспечивать потребность в теплоте непосредственного общения, которую всегда испытывает человек.

С оциальные связи становятся анонимными, люди проживают десятилетия в одном доме, не зная имен соседей. Общественные отношения и система социальных институтов становятся непонятными для основной массы населения. Для самого человека ощущение, что общество и его символы абстрактны, может принимать форму власти безличных обстоятельств. Люди ощущают, что зависят не друг от друга, а от анонимных сил.

Х арактерные черты:

1 . быстрое изменение техники и технологии благодаря систематическому применению в производстве научных знаний;

2 . как результатом слияния науки и производства произошла и научно-техническая революция, существенным образом измениршие взаимоотношения человека и природы, место человека в системе производства;

3 . ускоряющееся обновление той искусственно созданной человеком предметной среды, в которой непосредственно протекает его жизнедеятельность. Это сопровождается возрастающей динамикой социальных связей, их относительно быстрой трансформацией. Иногда на протяжении одного-двух поколений происходит изменение образа жизни и формирование нового типа личности. На базе техногенной цивилизации сформировалось два типа общества— индустриальное общество и постиндустриальное общество.

В техногенной цивилизации время воспринимается как необратимый поток. У человека возникает представление о собственной жизни, как о биографии. Индивидуальная жизнь планируется в терминах карьеры. Жизненный цикл личности начинает воплощаться в последовательной смене этапов, которые зачастую не маркируются, не выделяются ритуалами (инициациями).

З ападная цивилизация определяется как процесс развития Западной Европы, США и Канады, имеющих предпосылки для успешного развития техногенной стороны цивилизации.

О сновополагающий цивилизационный принцип самосохранения и стабильности Космогенной цивилизации сменился радикально иным принципом в эпоху позднего средневековья, в результате эволюции западноевропейской цивилизации. Исходным стимулом этого сдвига стало развитие и выдвижение на первый план человеческой деятельности — способности к умножению знаний и изобретению нового.

Поэтому цивилизацию, возникшую на развалинах средневековой называют техногенной. Она основана на принципиально ином по сравнению с космогенными цивилизациями отношении человека с природой. Мобилизуя и развивая свой творческий гений, человек стремится порвать зависимость от природы, превратиться в ее господина, преобразовать ее в своих интересах. Высшими принципами жизни человека и общества становятся обновление, рост, прогресс; циклическое развитие сменяется поступательным. Развитие техники, технологии, научных знаний превращается в ведущий детерминант общественного развития.

В обществах, принадлежащих к техногенной цивилизации, принципиально меняется характер связей между людьми, отношение между личностью и социумом. Эта цивилизация предполагает мобилизацию творческого потенциала, инициативы отдельного индивида, необходимость свободы индивидуальной деятельности требует большей степени автономии индивида по отношению к социальной группе.

С вобода и исходное равенство людей, независимость статуса индивида от его социального происхождения являются принципами общественной жизни, наиболее адекватными императивам техногенной цивилизации. Утверждение этих принципов в общественном сознании, и прогресс практических форм их воплощения в сферах права и политики являются одним из величайших достижений техногенной цивилизации.

В озникновение техногенной цивилизации неотделимо от становления капиталистических экономических и общественных отношений. Несомненна и взаимосвязь торжества этой цивилизации с развитием капитализма. Такие, присущие капитализму, характеристики экономических отношений, как рынок, частная собственность, конкуренция, наемный труд, представляют собой необходимые условия и основы существования техногенной цивилизации. Взаимосвязь капитализма с Техногенной цивилизацией не выглядит неразрывной, и неизменной. Эта связь носит исторически ограниченный характер.

Э волюция западных обществ в XIX—XX вв. обнаруживает фундаментальную противоречивость, дуализм механизмов детерминации, присущих техногенной цивилизации. С одной стороны, ее высшая цель — наращивание материального богатства на основе постоянного обновления технических систем — превращает человека и социальную организацию отношений между людьми в простые функции, орудия эффективной экономической деятельности.

С другой стороны, присущая техногенной цивилизации мощная мобилизация человеческой активности, свободной деятельности людей в обществе не может рано или поздно не вступить в противоречие с их тотальной зависимостью от императивов технологии и экономической эффективности.

Т ехногенная цивилизация породила и капиталистический экономический базис, и новый соответствующий ее принципам тип человека, который мало-помалу смог существенно модифицировать, гуманизировать этот базис, создать относительно независимую от него систему общественных и политических отношений.

С овременные западные общества в строгом смысле слова являются не капиталистическими, но дуалистическими; они представляют собой синтез капиталистической экономики и либерально-демократической системы общественно-политических отношений, включающей механизмы социальной защиты. Противоречия между основными компонентами этого синтеза реальны, но они в общем разрешаются на основе взаимной "притирки" экономических и социальных приоритетов.

В рамках историко-стадиального подхода в зависимости от выбора тех или иных аксиоматических критериев выделяют различные типы цивилизаций.

О днако в большинстве случаев в историко-стадиальных исследованиях применяется технократический подход, на основе которого выделяют аграрную (доиндустриальную), промышленную (индустриальную) и информационную (постиндустриальную) цивилизации (У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер).

Читайте также:

- Из обозначенных национальных целей развития российской федерации на период до 2030 года кратко

- Малокомплектная школа в законе об образовании

- Основные и предварительные договоры кратко

- Изобретение автомобиля кратко для детей презентация

- Личностно ориентированное общение воспитателя с детьми в детском саду