Сознание в античной философии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Представления о сознании тесно связаны с господствующими мировоззренческими установками, а потому формировали разное понимание сознания:

1. Античный космоцентризм,

2. Средневековый теоцентризм

3. Антропоцентризм Нового времени

1.Философы античности понимали, что сознание есть всеобщая связь между человеком и миром. Форму этой связи они попытались передать с помощью метафоры. Античность открыла только одну сторону сознания - направленность на объект, другая же сторона - умение человека сосредоточиться внутри себя, направлять свое внимание на внутренний мир - не была проработана.

2.Христианство обострило потребности человека обращать внимание на свой внутренний духовный мир. Христиан можно характеризовать как "новых" людей, появившихся в результате мощного, сравнимого с космическим, "этического взрыва", сопровождавшего пришествие Христа. Начиная с Бл. Августина сознание рассматривается как такое состояние, в котором "Я" живет раздвоенной жизнью: ему приходится постоянно соотносить жизнь "по стихиям мира сего" и жизнь в Боге. Христианство вводит впервые в структуру сознания время: строгое противопоставление настоящего, прошлого и будущего. Сознание есть знание необратимости времени, а потому сознание понимает хрупкость и эфемерность момента настоящего, которое неумолимо мгновенно становится прошлым.

3.В Новое время на решение проблемы сознания решающее влияние оказало мировоззрение антропоцентризма, и вошло в историю под знаком того события, которое Ницше выразил в афоризме "Бог умер". Человек освободился от власти и опеки Божественного, перестал признавать свою принадлежность двумя мирам: земному и неземному, стал объяснять свое происхождение только из природы. В условиях отказа от Божественного мысль интерпретировалась только как состояние личности, субъекта. Предполагалось, что человеческая мысль сама себя порождает и сама себя детерминирует.

Вывод: Если основной смысл античной метафоры сознания состоял в признании акта воздействия внешнего мира на мир внутренний, т. е акта восприятия, то в Новое время акцент переносится с восприятия на воображение. Когда сознание работает в режиме воображения, то не предметы запечатлеваются в нем, а оно само творит и конституирует мир явлений.

Представление о сознании человека было куда большим чем сейчас потому что был культ красоты и культ мудрости-это было модно.

Человек всегда пытался объяснить мир, понять самого себя, в частности, свои мысли и чувства.

Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку, в котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгновенно связывает, соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что он почувствовал, подумал, пережил. В чем же загадка человеческого сознания?

В эпоху христианского средневековья изменилось отношение человека к самому себе, философы открыли новую грань в проблеме сознания: сознание – это не только знание о внешнем мире; но, прежде всего это знание о собственном духовном опыте, его содержании. Блаженный Августин (V в. н.э.) впервые четко сформулировал проблему сознания как самосознания (он последователь учения древнегреческого философа, основателя неоплатонизма Плотина – III в. н.э.). Чтобы это понять, вспомним, что христианская культура предполагает общение с трансцендентным Богом и формой такого общения является молитва. В ней человек погружается в себя, отключается от жизни, от чувственных восприятий. Душа его обращена к богу. Душа – это не греческое ее понимание, а то, что истинно существует, когда освобождается от мирских, житейских забот. Одиночество – вот что является сущностью души. Поэтому-то молитву всегда сопровождают душевные переживания. Вот они-то и становятся предметом внимания средневековых мыслителей.

Плотин считает, что человек обладает духовным опытом. В нем он выделяет три уровня:

1) высший уровень, где происходит отдохновение в Божественном. Чтобы выйти на этот уровень, надо пробудиться от своего тела, прийти к самому себе, стать недосягаемым для внешнего мира. Именно так можно приобщиться к красоте, исполненной величия, испытать блаженство слияния с Божественной простотой, прожить лучшие моменты своей жизни. Но долго (не говоря уже вечно) человек в таком состоянии быть не может, он с необходимостью опускается на второй уровень.

2) уровень рефлексии и рассуждения. Здесь человека одолевает многообразие чувств, мыслей, связанных с жизненными обстоятельствами.

Это воспоминание и есть сознание, то есть это отражение того, что случилось на высшем уровне. Сознание – это не только воспоминание, но и попытка зафиксировать его содержание в языке. Иначе говоря, Сознание – явленность духовного, того переживания, которое испытал человек, поднявшийся на уровень Божественной простоты. Но поскольку язык и другие средства рефлексии не в состоянии полностью и адекватно передать состояние отдохновения в Божественном, то отсюда – появление у человека состояния беспомощности, страха.

Итак, по Плотину, сознание не самое лучшее в духовном опыте. Сознание есть как бы память о нашей земной ничтожности и нашей возможности достигать Божественное.

Наиболее полно такое понимание сознания мы находим у немецкого философа И. Канта.

Заканчивая исторический экскурс в глубину веков, делаем вывод: в XVII-XVIII вв. сложилось идеалистическое, понимание сознания. Идеалисты исходят из трех положений:

1) отрывают сознание от материи, считая, что сознание существует само по себе, независимо от материального мира;

2) абсолютизируют сознание, т.е. считают, что сознание абсолютно, вечно и бесконечно;

3) кладут сознание в основу мира.

Наряду с этим, с развитием естествознания сформировалось вульгарно-материалистическое понимание сознания. Представителями вульгарного материализма выступали врачи: Леруа (XVII в.), Кабанис (XVIII в.), Бюхнер, Фогт, Молешотт (XIX в.) и т.д.

Они понимали, что природа, внешние условия воздействуют на человека, но не видели обратного воздействия человека на внешний мир, не учитывали роли общественно-исторической практики, преобразующей деятельности людей.

Непонимание социальной природы человеческого сознания приводило метафизических материалистов к выводу, что, сознание способно лишь выполнять функцию пассивного созерцания окружающего мира. Так, Людвиг Фейербах отмечал, что мы читаем книгу природы и понимаем ее благодаря рассудку. Но он не мог объяснить, как связаны чувственные формы отражения и мышление.

Кроме того, прежние материалисты не дошли до выяснения воли других социальных факторов, например, речи, языка, в возникновении и развитии мышления. Поэтому они не могли раскрыть, всю сложность процессов отражения предметов и явлений внешнего мира в сознании человека, не могли объяснить феномен сознания.

Человек всегда пытался объяснить мир, понять самого себя, в частности, свои мысли и чувства.

Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку, в котором ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгновенно связывает, соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что он почувствовал, подумал, пережил. В чем же загадка человеческого сознания?

В эпоху христианского средневековья изменилось отношение человека к самому себе, философы открыли новую грань в проблеме сознания: сознание – это не только знание о внешнем мире; но, прежде всего это знание о собственном духовном опыте, его содержании. Блаженный Августин (V в. н.э.) впервые четко сформулировал проблему сознания как самосознания (он последователь учения древнегреческого философа, основателя неоплатонизма Плотина – III в. н.э.). Чтобы это понять, вспомним, что христианская культура предполагает общение с трансцендентным Богом и формой такого общения является молитва. В ней человек погружается в себя, отключается от жизни, от чувственных восприятий. Душа его обращена к богу. Душа – это не греческое ее понимание, а то, что истинно существует, когда освобождается от мирских, житейских забот. Одиночество – вот что является сущностью души. Поэтому-то молитву всегда сопровождают душевные переживания. Вот они-то и становятся предметом внимания средневековых мыслителей.

Плотин считает, что человек обладает духовным опытом. В нем он выделяет три уровня:

1) высший уровень, где происходит отдохновение в Божественном. Чтобы выйти на этот уровень, надо пробудиться от своего тела, прийти к самому себе, стать недосягаемым для внешнего мира. Именно так можно приобщиться к красоте, исполненной величия, испытать блаженство слияния с Божественной простотой, прожить лучшие моменты своей жизни. Но долго (не говоря уже вечно) человек в таком состоянии быть не может, он с необходимостью опускается на второй уровень.

2) уровень рефлексии и рассуждения. Здесь человека одолевает многообразие чувств, мыслей, связанных с жизненными обстоятельствами.

Это воспоминание и есть сознание, то есть это отражение того, что случилось на высшем уровне. Сознание – это не только воспоминание, но и попытка зафиксировать его содержание в языке. Иначе говоря, Сознание – явленность духовного, того переживания, которое испытал человек, поднявшийся на уровень Божественной простоты. Но поскольку язык и другие средства рефлексии не в состоянии полностью и адекватно передать состояние отдохновения в Божественном, то отсюда – появление у человека состояния беспомощности, страха.

Итак, по Плотину, сознание не самое лучшее в духовном опыте. Сознание есть как бы память о нашей земной ничтожности и нашей возможности достигать Божественное.

Наиболее полно такое понимание сознания мы находим у немецкого философа И. Канта.

Заканчивая исторический экскурс в глубину веков, делаем вывод: в XVII-XVIII вв. сложилось идеалистическое, понимание сознания. Идеалисты исходят из трех положений:

1) отрывают сознание от материи, считая, что сознание существует само по себе, независимо от материального мира;

2) абсолютизируют сознание, т.е. считают, что сознание абсолютно, вечно и бесконечно;

3) кладут сознание в основу мира.

Наряду с этим, с развитием естествознания сформировалось вульгарно-материалистическое понимание сознания. Представителями вульгарного материализма выступали врачи: Леруа (XVII в.), Кабанис (XVIII в.), Бюхнер, Фогт, Молешотт (XIX в.) и т.д.

Они понимали, что природа, внешние условия воздействуют на человека, но не видели обратного воздействия человека на внешний мир, не учитывали роли общественно-исторической практики, преобразующей деятельности людей.

Непонимание социальной природы человеческого сознания приводило метафизических материалистов к выводу, что, сознание способно лишь выполнять функцию пассивного созерцания окружающего мира. Так, Людвиг Фейербах отмечал, что мы читаем книгу природы и понимаем ее благодаря рассудку. Но он не мог объяснить, как связаны чувственные формы отражения и мышление.

Кроме того, прежние материалисты не дошли до выяснения воли других социальных факторов, например, речи, языка, в возникновении и развитии мышления. Поэтому они не могли раскрыть, всю сложность процессов отражения предметов и явлений внешнего мира в сознании человека, не могли объяснить феномен сознания.

Античной философией называют совокупность философских учений Древней Греции и Древнего Рима в период с 7-6 веков до н.э. по 6 век н.э. Начало античной философии связывают с образование первых древнегреческих полисов и именем Фалеса Милетского (625-547 гг. до н.э.), а конец – с учением неоплатонизма и декретом императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э.).

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

В дальнейшем идеи античной философии легли в основу средневековой философии и считаются главным источников развития европейской общественной мысли.

В античной философии выделяют 4 основных периода: Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э., Классический этап (5-4 вв. до н.э.), Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 в. н.э.), Завершающий этап (3-6 вв. н.э.).

Натурфилософский (доклассический) этап (7-5 вв. до н.э.)

Доклассическая античная философия возникла в древнегреческих городах-государствах (полисах): Милете, Эфесе, Элее и т.д. Она представляет собой совокупность философских школ, названных по имени соответствующих полисов. Натурфилософы (в переводе –философы природы) рассматривали проблемы мироздания в единстве природы, богов и человека; причем природа космоса определяла природу человека. Главным вопросом доклассической философии был вопрос о первооснове мира.

Ранние натурфилософы выдвигали на первый план проблему космической гармонии, которой должна соответствовать и гармония человеческой жизни (космологический подход).

У поздних натурфилософов созерцательный подход сочетается с использованием логической аргументации, и появляется система категорий.

К натурфилософам относят:

Нужна помощь в написании работы?

Написание учебной работы за 1 день от 100 рублей. Посмотрите отзывы наших клиентов и узнайте стоимость вашей работы.

Классический этап (5-4 вв. до н.э.)

Период расцвета античной философии. На этом этапе центром философской мысли были Афины, поэтому его также называют афинским. Главные особенности классического этапа:

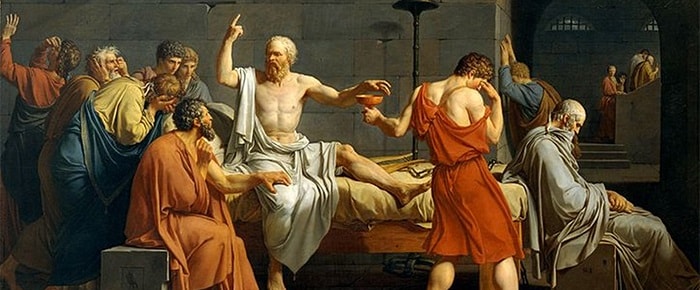

Наиболее известными философами классического периода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель, а также философы-софисты.

Особенности философии софистов:

Софисты не создали единого философского учения, но они пробудили интерес к критическому мышлению и человеческой личности.

К старшим софистам причисляют (2-я пол. 5 века до н.э.): Горгия, Протагора, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития.

К младшим софистам относят: Ликофрона, Алкидамонта, Трасимаха.

Сократ (469-399 гг. до н.э) – считается основоположником классической философии. Как и софисты, он сделал центром своего учения человека и его внутренний мир, однако их учение считал бесплодным и поверхностным. Существование богов он ставил под сомнение, во главу угла ставил разум, истину и знание.

Главные идеи Сократа:

- Познание самого себя есть одновременно поиск знания и добродетели.

- Признание своего невежества побуждает к расширению знаний.

- Существует высший Разум, разлитый по Вселенной, а человеческий разум – лишь ничтожная его доля.

Сутью жизни Сократа были его беседы с учениками и дискуссии с оппонентами. Путем постижения истины он считал майевтику (метод, им же изобретенный, по-гречески означает повивальное искусство) – поиск истины путем диалога, иронии и коллективного размышления. Сократу также приписывают изобретение индуктивного метода, ведущего от частного к общему.

Поскольку свое учение философ предпочитал излагать в устной форме, основные его положение дошли до нас в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона.

Платон (Афинский) настоящее имя – Аристокл (427-347 гг. до н.э.). Ученик и последователь Сократа, всю жизнь проповедовал нравственный смысл его идей. Основал в пригороде Афин собственную школа, названную Академией, и положил начало идеалистическому направлению в философии.

Согласно идеалистической теории Платона мир делится на 2 категории:

В рамках своей философии Платон также разработал учение о добродетели и создал теорию идеального государства.

Идеи Платона оказали огромное влияние как на последующие философские школы античности, так и на мыслителей Средних Веков и Нового времени.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Аристотель был учеником Платона и двадцать лет провел в его Академии. После смерти Платона он восемь лет служил воспитателем Александра Македонского, а в 335-334 гг. до н.э. основал в окрестностях Афин собственное учебное заведение – Ликей, где преподавал вместе с последователями. Создал свою собственную философскую систему, опирающуюся на логику и метафизику.

Основные положения философии Аристотеля:

- в основе любой вещи лежат: материя и форма (материальная сущность и идея вещи);

- философия – универсальная наука о бытие, она дает обоснование всем наукам;

- основой науки является чувственное восприятие (мнение), однако истинного знания можно достичь лишь с помощью разума;

- решающее значение имеет поиск первой или конечной причины;

- главная причина жизни есть душа – сущность бытия любой вещи. Существуют: низшая (растительная), средняя (животная) и высшая (разумная, человеческая) душа, придающая смысл и цель человеческой жизни.

Аристотель переосмыслил и обобщил философские знания всех предыдущих античных мыслителей. Он впервые систематизировал имеющиеся науки, разделив их на три группы: теоретические (физика, математика, философия), практические (среди которых одной из главных была политика) и поэтические, регулирующие производство различных предметов). Также он разработал теоретические основы этики, эстетики, социальной философии и основную структуру философского знания. Аристотель является автором геоцентрической системы в космологии, которая существовала вплоть до гелиоцентрической системы Коперника.

Учение Аристотеля явилось наивысшим достижением античной философии и завершило ее классический этап.

Эллинистическо-римский этап (4 в. до н.э. – 3 век н.э.)

Этот период получил свое название от греческого государства – Эллады, но включает также и философию римского общества. В это время в античной философии произошел отказ от создания фундаментальных философских систем и переход к проблемам этики, смысла и ценностей человеческой жизни.

Лукреций Кар (ок. 99 – 55 вв. до н.э.);

Основа человеческого счастья есть стремление к наслаждению, безмятежности и душевному спокойствию (атараксии).

Стремление к наслаждению – не субъективная воля человека, а свойство человеческой природы.

Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.) – основатель школы.

Эпиктет (50-138 гг. до н.э.);

Счастье есть главная цель человеческой жизни.

Благо есть то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – все, что направлено на его уничтожение.

Жить нужно в согласии с естественной природой и своей совестью.

Стремление к собственному сохранению есть не-нанесение вреда другому.

Панетий (ок. 185-110 гг. до н.э.);

Завершающий этап (3-6 вв. н.э.)

Период с 3 по 6 века н.э. включает философию не только греческого, но и римского мира. На этом этапе происходил кризис в римском обществе, что нашло отражение и в общественной мысли. Интерес к рациональному мышлению угасал, росла популярность различных мистических учений и влияние христианства.

Самым влиятельным учение этого периода стал неоплатонизм, наиболее известным представителем которого был Плотин (205-270 гг. н.э.).

Представители неоплатонизма занимались толкованиями учения Платона и критиковали все последующие течения. Главными идеями неоплатонизма были:

- Все низшее вытекает из Высшего. Высшее – это Бог, или некое философское первоначало. Высшее невозможно постичь разумом, лишь путем мистического экстаза.

- Суть познания – познание божественного принципа, воплощающего подлинность бытия.

- Благо – есть духовность, освобождение от телесного, аскетизм.

Полезные источники

Античная философия: этапы развития, представители и особенности обновлено: 22 ноября, 2019 автором: Научные Статьи.Ру

Данное учебное пособие представляет собой конспект лекций по философии, составленный в помощь студентам средних и высших учебных заведений Материал подобран в соответствии с нормами Министерства образования и соответствует государственному стандарту для данной дисциплины

Оглавление

- Лекция № 1. Предмет философии и ее место в системе научного знания

- Лекция № 2. Что такое философия

- Лекция № 3. Философия как теоретическое ядро мировоззрения

- Лекция № 4. Структура философского знания

- Лекция № 5. Бытие как всеохватывающая реальность

- Лекция № 6. Познание

- Лекция № 7. Виды познания

- Лекция № 8. Субъект и объект познания

- Лекция № 9. Общие представления о духе

- Лекция № 10. Материя

- Лекция № 11. Сознание

- Лекция № 12. Движение

- Лекция № 13. Пространство и время

- Лекция № 14. Общие понятия о человеке

- Лекция № 15. Человек в мире природы

- Лекция № 16. Понятие общества

- Лекция № 17. Социальная структура общества

- Лекция № 18. Гражданское общество

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Философия: конспект лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Лекция № 11. Сознание

Сознание как философский термин — высшая, свойственная только человеку форма отражения объективной действительности. Сознание — это совокупность психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего собственного бытия. Оно возникает в процессе трудовой, общественно-производственной деятельности людей и неразрывно связано с языком, таким же древним, как сознание.

Человек с рождения попадает в мир предметов, созданных руками предков, и формируется как таковой лишь в процессе обучения по их использованию. Способ отношения человека к действительности определен не его телесной организацией (как у животных), а приобретаемыми через общение с другими людьми навыками предметных действий. Овладевая исторически выработанными способами предметной деятельности, особенно языком, человек получает объективное знание о свойствах предметов мира. Человек выделяется и противопоставляет себя объективной действительности благодаря целенаправленным действиям, т. е. его активная жизнедеятельность направляется представлениями или знаниями о реальных свойствах объектов. Именно потому, что человек относится к объектам с пониманием, со знанием, способ его отношения к миру и называется сознанием.

Читайте также: