Об этапах создания гражданской обороны в ссср и мире кратко

Обновлено: 28.06.2024

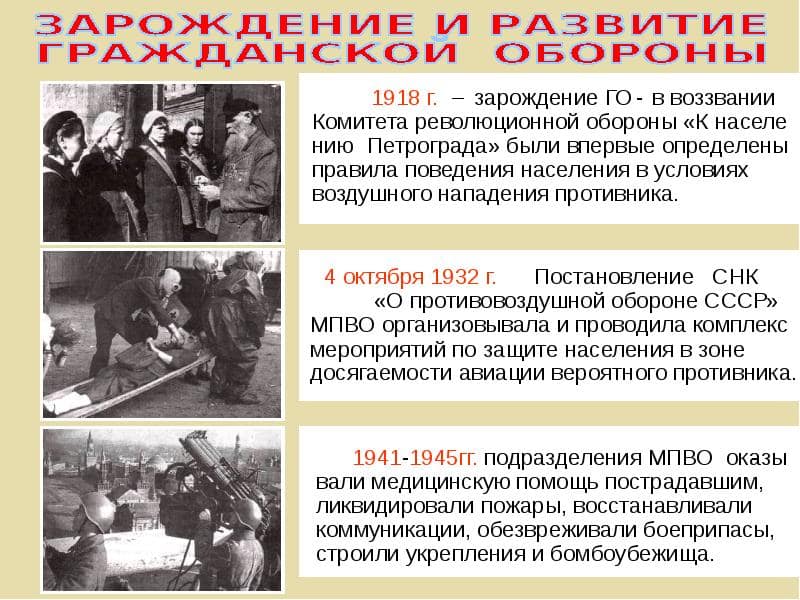

Система гражданской обороны ведет отсчет от 4 октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО), как составная часть системы ПВО страны. МПВО представляла собой систему мероприятий, проводимых местными органами власти в целях защиты населения и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий его ударов, создания нормальных условий для работы промышленных предприятий, электростанций, транспорта.

Проведенные с 1914 по 1918 года мероприятия заложили основу для формирования системы ПВО России, впервые появилась возможность дезорганизации тыла, когда в ходе военных действий нашла применение боевая авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в тылу противника. Это обстоятельство вызвало необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и промышленных предприятий от нападения с воздуха и быструю ликвидацию последствий авиационных налетов, стало привлекаться население. Это привело к созданию систем местной противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население городов.

В 1940 году в качестве Главного управления МПВО была включена в систему НКВД-МВД СССР.

Суровым испытанием для МПВО стала Великая Отечественная война. Она показала, насколько эффективно была организована система защиты, была проделана большая работа по подготовке населения и городов угрожаемой приграничной зоны к противовоздушной обороне и противохимической защите. МПВО в годы войны стремительно набирала силу. Численность ее формирований превысила 6 млн. человек; участковые формирования были реорганизованы в городские воинские части МПВО, а число инженерно-противохимических воинских частей значительно возросло.

Силы МПВО успешно справились со своей задачей в годы войны. Они ликвидировали последствия более 30 тысяч налетов фашистской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 миллиона снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров. Словом, во взаимодействии с частями Вооруженных Сил МПВО внесла в годы войны существенный вклад в дело защиты населения и народного хозяйства от налетов фашистской авиации, в ряде случаев ее силы принимали участие и в отражении атак сухопутных частей противника на города.

В 1961 МПВО была реорганизована в Гражданскую оборону (ГО) СССР, была введена должность начальника ГО. В 1971 году руководство ГО было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное руководство — на начальника ГО — заместителя министра обороны СССР (Начальник войск ГО).

Гражданская оборона (ГО) (название с 1961 года) представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых с целью защиты населения и народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, повышения устойчивости функционирования объектов народного хозяйства, а также проведения спасательных и других неотложных работ (СиДНР) при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий (катастроф) и в очагах поражения.

Для организации работ по ликвидации последствий стихийных, бедствий, аварий (катастроф), обеспечения постоянной готовности органов управления и сил для ведения этих работ, а также для осуществления контроля за разработкой и реализацией мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в мирное время создаются Государственная комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при Совминах союзных республик, исполкомах краевых, областных и городских Советов народных депутатов.

В этот период в СССР функционировало 1175 курсов гражданской обороны, в том числе Всесоюзные центральные офицерские курсы гражданской обороны, 15 республиканских (союзных республик), 149 краевых, областных, 412 городских и 593 районных, на которых ежегодно проходили обучения около 2 млн.чел.

В 1991 году система ГО была включена в состав Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 1994 — МЧС).

27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР “Об образовании российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций”. Весной и осенью 1991 года прошли первые съезды российского корпуса спасателей, который вскоре был преобразован в ассоциацию спасательных формирований России.

17 апреля 1991 года заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен председателем российского корпуса спасателей. 19 ноября 1991 года указом президента РСФСР Б.Н.Ельцина № 221 был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председателем которого был назначен С.К.Шойгу. Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Министерства обороны СССР.

10 января 1994 г. Указом президента Российской Федерации № 66 “О структуре федеральных органов исполнительной власти” ГКЧС России был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Министерству были переданы функции госкомитета по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других катастроф, и Комитета по проведению подводных работ особого назначения.

С 1961 г. и по сей день, гражданская оборона выполняла стратегическую оборонную задачу: защищала население и промышленность от оружия массового поражения вероятного противника. Большинство населения обеспечили укрытием в надежных защитных сооружениях, были накоплены достаточные запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки. Многое сделано для повышения устойчивости работы промышленных предприятий.

Сегодня гражданская оборона – это система мероприятий, учитывающих новые взгляды на защиту населения и территорий от современных видов угроз.

Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе составляет часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны и предназначена для защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и при террористических актах.

1 этап. (1961-1972 гг. ) За основу зашиты населения при возможном массированном ядерном нападении противника, когда ожидалось несколько тысяч ядерных ударов по всем крупнейшим городам и важнейшим объектам, была принята идея о проведении массовой эвакуации населения из городов - вероятных целей нападения — в загородную зону. Для обеспечения зашиты персонала, который оставался работать на предприятиях, строились убежища. Кроме того, шла активная подготовка к проведению крупномасштабных спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в многочисленных очагах поражения. Для этого совершенствовались войска гражданской обороны, создавались массовые невоенизированные спасательные формирования.

2 этап. (1972-1992 гг. ) появились новые аспекты в ведении гражданской обороны. Главный упор был сделан на быстрейшее накопление фонда защитных сооружений. В это время ежегодно в стране в среднем вводилось убежищ вместимостью на 1 млн. человек, противорадиационных укрытий на 3—4 млн. человек. Активно шло приспособление под защитные сооружения метрополитенов и горных выработок. Особую актуальность приобрела проблема обеспечения устойчивого функционирования экономики страны в военное время, решение которой 6ыло также возложено на гражданскую оборону.

3 этап. (С 1992 года. ) В этот период основные усилия руководства страны направляются прежде всего на сохранение существующей системы гражданской обороны и ее материально-технической базы в условиях возникших экономических трудностей в стране, на определенное совершенствование организации, сил и средств гражданской обороны, обеспечение возможности её участия в решении задач мирного времени.

Экономическое положение России резко ухудшилось, что не могло не сказаться на выполнении мероприятий гражданской обороны и потребовало уделить поддержанию ее на должном уровне и дальнейшему совершенствованию самое пристальное внимание.

Первоначально система гражданской обороны в нашей стране создавалась как система защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха. В 1932 г. Совет народных комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне страны. Согласно этому документу из общей системы противовоздушной обороны страны была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха.

МПВО предназначалась для решения следующих задач: предупреждения населения об угрозе нападения с воздуха и оповещения, когда угроза миновала; осуществления маскировки населенных пунктов и объектов народного хозяйства; ликвидации последствий нападения с воздуха; подготовки бомбоубежищ и газоубежищ для населения и др.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что система МПВО внесла существенный вклад в дело защиты населения и народного хозяйства от налетов фашистской авиации. По имеющимся данным, сипы МПВО в годы войны ликвидировали последствия более 30 тыс. налетов германской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тыс. серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тыс. авиабомб. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тыс. возгораний и пожаров.

В 1950-е гг. в арсенале государств появилось новое оружие - ядерное, а также новые средства доставки ядерного оружия - ракеты. Все это привело к необходимости совершенствования системы мероприятий по защите населения и народного хозяйства от нового ракетно-ядерного оружия.

В июле 1961 г. МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО). Гражданская оборона стала составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения и народного хозяйства страны от оружия массового поражения (ОМП) и других средств нападения противника, а также для проведения спасательных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления.

В 50-60-е гг. XX в. система гражданской обороны была создана в большинстве крупных государств - США, Германии, Канаде, Италии, Швеции. Практически во всех странах особое значение придавалось созданию сети убежищ и укрытий. В этих целях в ряде стран были максимально использованы различные подземные сооружения, горные выработки, заброшенные шахты и др.

Во всех названных государствах значительное внимание уделялось и уделяется обучению населения правилам поведения на случай военных действий и при возникновении различных чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

III. Закрепление материала:

- Для чего предназначена гражданская оборона? Обоснуйте свой ответ.

- Когда и с какой целью была создана гражданская оборона в нашей стране

IV. Итог урока

2. Приведите примеры героического поведения бойцов местной противовоздушной обороны (МПВО) при налетах вражеской авиации в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Цель урока:Познакомить учащихся с основными видами современного оружия и его

Занятие: 7/2

Урок25

Время: 40 минут

Тип урока:комбинированный

Учебно-наглядный комплекс:учебник ОБЖ 10 класс, ПК, проектор

Ход урока:

I. Вступительная часть

* Организационный момент

* Контроль знаний учащихся:

- Для чего предназначена гражданская оборона? Обоснуйте свой ответ.

- Когда и с какой целью была создана гражданская оборона в нашей стране?

- Какие основные задачи в первую очередь решает гражданская оборона по защите населения от

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени?

- Как осуществляется руководство гражданской обороной в нашей стране?

II. Основная часть

- объявление темы и цели занятия

- объяснение нового материала:§ 25, стр. 124-129

Обычные средства поражения (ОСП) — это комплекс стрелковых, артиллерийских,

инженерных, морских, ракетных и авиационных средств поражения или боеприпасов, использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и их смесей.

Ядерное оружие — вид оружия массового поражения взрывного действия, основанного на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или в ходе реакций синтеза легких ядер, таких, как дейтерий, тритий (изотопы водорода) и литий.

Химическое оружие — оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ.

Бактериологическое (биологическое) оружие — вид оружия массового поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.

Высокоточное оружие (ВТО) — это управляемое средство поражения, эффективность которого основывается на высокой точности попадания в цель.

ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ

Обычные средства поражения классифицируются по способу до*-ставки, калибру, типу боевых частей, по принципу действия на преграды.

Наиболее распространенными боеприпасами обычных средств поражения, которые могут применяться для ударов по городам и населенным пунктам, могут быть осколочные авиабомбы, фугасные авиабомбы, шариковые авиабомбы, боеприпасы объемного взрыва, зажигательное оружие. Познакомимся с некоторыми видами боеприпасов обычного оружия и их поражающими факторами.

Осколочные авиабомбы применяют для поражения людей и животных. При разрыве бомбы образуется большое количество осколков, которые разлетаются в разные стороны на расстояние до 300 м от места взрыва. Кирпичные и деревянные стены осколки не пробивают.

Фугасные авиабомбы предназначены для разрушения всевозможных сооружений. В сравнении с ядерными боеприпасами их разрушительная сила невелика. Большую опасность представляют невзорвавшиеся авиабомбы. Чаще всего они имеют взрыватели замедленного

действия, которые срабатывают автоматически через некоторое время после сбрасывания бомбы.

Шариковые авиабомбы снаряжаются огромным количеством (от нескольких сотен до нескольких тысяч) осколков (шариков, иголок, стрел и т.д.) весом до нескольких граммов. Шариковые бомбы размером от теннисного до футбольного мяча могут содержать 300 металлических или пластмассовых шариков диаметром 5-6 мм. Радиус поражающего действия бомбы составляет до 15 м.

Боеприпасы объемного взрыва сбрасываются с самолета в виде кассет. В кассете имеются три боеприпаса, содержащие около 35 кг жидкой окиси этилена каждый. В воздухе происходит разделение боеприпасов. При их ударе о землю срабатывает взрыватель, который обеспечивает разброс жидкости и образование газового облака диаметром 15 м и высотой 2,5 м. Это облако подрывается специальным устройством замедленного действия.

Основным поражающим фактором боеприпаса объемного взрыва является распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью ударная волна, мощность которой в 4-6 раз превышает энергию взрыва обычного взрывчатого вещества.

Зажигательное оружие в зависимости от состава подразделяется на: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы), ме-1аллизированные зажигательные смеси, термитные составы, белый фосфор.

Средствами применения зажигательного оружия могут быть авиационные бомбы, кассеты, артиллерийские зажигательные боеприпасы, огнеметы и т. д.

Термическое воздействие зажигательного оружия на организм человека приводит прежде всего к ожогам.

Зажигательные средства, применяемые в виде авиабомб, представляют серьезную опасность для людей. Попадая на открытые участки кожи, одежду, они вызывают очень тяжелые ожоги, прогары. В процессе горения этих средств быстро накаляется воздух, что приводит к ожогам дыхательных путей. Применение зажигательных средств вызывает массовые пожары.

Одним из самых коварных видов оружия являются мины. Они причиняют мирному населению неисчислимые страдания еще долгое время после того, как заканчиваются боевые действия. Точное количество мин, оставшихся после войн и вооруженных конфликтов на территории более 70 стран, неизвестно, но даже по приблизительным данным Международного Комитета Красного Креста и Департамента ООН по разминированию в настоящее время оно выражается цифрой 100 млн.

Миллионы из них еще не обезврежены и по-прежнему поджидают своих жертв в разных уголках планеты; ежегодно мины уносят более 25000 жизней невинных людей. Каждую неделю на земном шаре в результате подрыва на минах погибают или становятся инвалидами около 500 человек, иными словами, каждые 20 минут мины кого-то убивают или калечат.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Ядерное оружие включает: различные ядерные боеприпасы; средства их доставки к цели (носители); средства управления. К ядерным боеприпасам относятся ядерные боевые части ракет и торпед, ядерные бомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины (фугасы). Носителями ядерного оружия считаются самолеты, надводные корабли и подводные лодки, оснащенные ядерным оружием и доставляющие его к месту пуска (стрельбы). Различают также носители ядерных зарядов (ракеты, торпеды, снаряды, авиационные и глубинные бомбы), доставляющие их непосредственно к целям. Они могут запускаться (выстреливаться) со стационарных установок или с подвижных объектов. (Ядерный заряд - это составная часть ядерного боеприпаса.)

Поражающие факторы ядерного взрыва. Ядерный взрыв сопровождается ударной волной, световым излучением, ионизирующим излучением (проникающей радиацией), радиоактивным заражением местности и электромагнитным импульсом.

Ударная волна - основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражения людей обусловлены, как правило, воздействием ударной волны. Она представляет собой область резкого сжатия среды, распространяющуюся во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны. Поражающее действие ударной волны характеризуется величиной избыточного давления, т. е. величиной разности между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением.

Световое излучение — поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник - светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с. Однако сила его такова, что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать ожоги кожи (кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и возгорание горючих материалов и объектов.

Ионизирующее излучение (проникающая радиация) есть поток гамма-лучей и нейтронов. Оно длится 10-15 с. Проходя через живую ткань, гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, входящие в состав клеток. Под влиянием ионизации в организме происходят изменения в биологических процессах, приводящие к нарушению жизненных функций организма.

Радиоактивное заражение является результатом выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва как в районе взрыва, так и далеко за его пределами, на расстоянии нескольких сотен и даже тысяч километров. Радиоактивные вещества являются источником вредных для живого организма излучений. Радиоактивное поражение, возникшее в результате внешнего облучения и попадания радиоактивных веществ внутрь организма, вызывает лучевую болезнь.

Электромагнитный импульс возникает в результате взаимодействия излучения, исходящего из зоны ядерного взрыва, с атомами окружающей среды. Вследствие этого в воздухе возникают кратковременные электрические и магнитные поля, которые и представляют собой электромагнитный импульс. В результате его воздействия повреждаются проводные и кабельные линии радиотехническая аппаратура.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

К химическому оружию относятся отравляющие вещества (ОВ) и средства их применения. Отравляющими веществами снаряжаются ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды.

По действию на организм человека ОВ делятся на нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и психохимические.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) - это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами и предназначенные для массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур. Наряду с ядерным и химическим оружием бактериологическое оружие относится к оружию массового поражения.

Поражающее действие БО основано в первую очередь на использовании болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические средства, специально отобранные для боевого применения и способные вызвать у людей, животных, растений массовые тяжелые заболевания.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ

К высокоточному оружию (ВТО) относятся: боевые ракеты различного назначения; управляемые снаряды; управляемые авиационные бомбы и др.

С помощью ВТО с обычными, неядерными средствами поражения можно нанести поражения, сопоставимые по своим последствиям с поражением от тактического ядерного оружия малой мощности.

Дальнейшее развитие ВТО идет в направлении его «интеллектуализации, т.е. способности распознавать цели, в том числе на поле боя и условиях помех, а при воздействии по крупным целям выбирать наиболее уязвимый элемент для поражения.

Выводы.

1. В мире существуют и постоянно совершенствуются виды оружия огромной разрушительной силы, которые способны уничтожить полностью современную цивилизацию.

2. К ним относятся обычные средства поражения (ОСП), ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое (биологическое) оружие, высокоточное оружие (ВТО).

3. Одним из самых опасных видов обычных средств поражения являются мины, так как они способны наносить значительный урон мирному населению даже после окончания военных действий.

4. Ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое (биологическое) оружие являются средствами массового поражения.

Гражданская оборона – это система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и террористического характера.

В нашей стране датой официального признания данной сферы деятельности признан день 4 октября 1932 года. Это дата публикации Совнаркомом первого нормативного Положения, а 2017 год – это год 85-летнего юбилея.

Становление и развитие

О том, почему история развития гражданской обороны в России началась с осуществления действий противовоздушной направленности и о том, как зарождались основы грамотного поведения человека в экстраординарных ситуациях, следует знать каждому, кто живет в XXI веке. Ведь это век подвержен экологическим, техногенным, межнациональным, межэтническим и другим потенциальным опасностям.

Человечество воюет на протяжении всей своей сознательной истории существования. По подсчету историков только за последние пять с половиной тысячелетий прошло около 15 тысяч войн. За этот же период – всего 292 года были для планеты кратковременными периодами относительно мирной жизни.

Эволюция и технический прогресс, помимо объективной пользы, подвергают гражданское население еще и опасности. Статистика погибших на протяжении XX века гражданских лиц свидетельствует, что если в Первую Мировую их процент равнялся пяти, то во время Второй Мировой цифра выросла в десять раз, а во время военных действий во Вьетнаме дошла до 90%.

Почему общегосударственные функции стали общегражданскими?

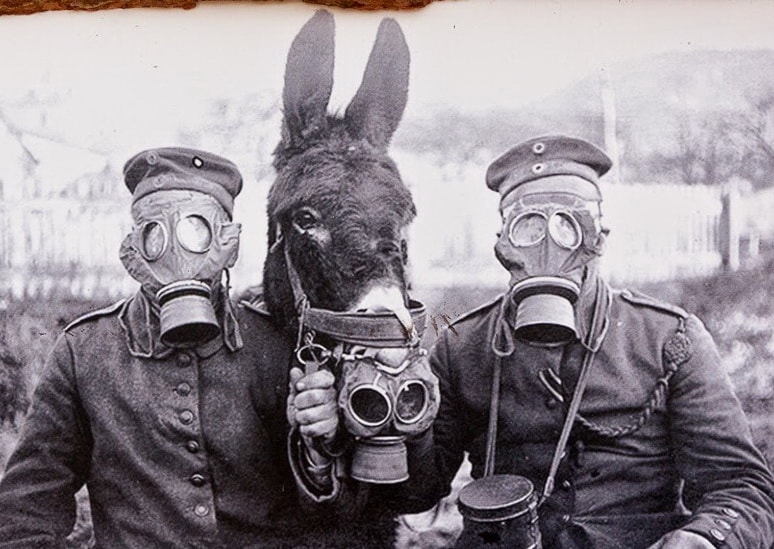

Войска в противогазах

Не только Петроград стал форпостом деятельности оборонных мероприятий, в которых принимало участие мирное население. Одесским военным округом были предприняты важные шаги. С появлением аэростатов во многих местах были сформированы пункты службы воздушного наблюдения, позволяющие информировать граждан о приближающейся опасности и необходимости принятия мер.

Молодая ГО СССР решает самые насущные задачи!

Уже тогда задачами данного вида деятельности становились следующие мероприятия:

- организация обучения населения действиям во время бомбежек (тушение пожаров, укрытие в убежищах, оказание первой медицинской помощи);

- подготовка запасов топлива для детских учреждений;

- изучение возможностей эвакуации нетрудоспособных граждан;

- организация восстановительной деятельности коммунальных служб, разборка завалов;

- освоение основ дегазации;

- захоронение тел.

Многие функции добавились с началом II Мировой войны. В ее начале более 200 законодательных актов, направленных на совершенствование структуры МПВО утвердили правительство совместно с Госкомобороны. Например, изданное в начале июля 1941 года Постановление призывающее к всеобщей обязательной подготовке населения в области местной противовоздушной обороны. Этот документ стал важным шагом становления и развития гражданской обороны в нашей стране.

Основными мероприятиями МПВО было осуществление ликвидации очагов возгорания, необходимая помощь раненым, предупреждение населения о скорых воздушных налетах. Когда была оборона Москвы (1941-1942 г.) люди входящие в МПВО обезвредили около 40 тысяч зажигательных бомб, ликвидировали свыше 2 тысяч пожаров и 3 тысячи крупных аварий, спасли большое количество людей из завалов. Только в Москве силы МПВО насчитывали 650 тысяч человек.

Этапы послевоенной деятельности

Российская организация ГО претерпела значительные изменения в июле 1961 года, когда стала реальной ядерно-ракетная угроза. Масштаб функционирования возрос до общегосударственного, структура действия распространилась на все территории страны. Необходимо было решать, какие меры способствуют эффективной эвакуации людей и их спасению в тех случаях, когда оружие массового поражения будет применено.

Трагедии в Чернобыли и Спитаке потребовали активного участия всех структурных единиц ГО СССР в ситуации крайнего экстрима и последующего рассмотрения методик сотрудничества с представителями зарубежных стран, имеющих подобный опыт. Нормативные акты и рекомендации по дальнейшей оптимизации деятельности отрасли интенсивно видоизменялись, как изменялась и сама отрасль.

На современном этапе

Становление и развитие Гражданской обороны

Структурные изменения в корне изменили статус ГО: из структуры корректирующей направленности она становится контролирующей структурой.

Дальнейшие изменения в тактике и стратегии разрешения военных конфликтов (появление высокоточного инфразвукового оружия, беспилотников, роботизированных морских судов и так далее) стали толчком для последующих преобразований в системе ГО РФ.

Сегодняшние перспективы и задачи дальнейшего развития данной деятельности определены Указом Президента РФ № 696.

В последние годы Россия особенно активно сотрудничает с Международной организацией ГО по таким направлениям, как сбор и анализ данных о масштабных ЧС, мониторинг и прогнозирование потенциальных угроз, дистанционное обучение специалистов.

Конспект по данной теме Вы можете скачать по ссылке >>

Читайте также: