Методы определения оцк кратко

Обновлено: 28.06.2024

Что такое кровопотеря лучше всего знают в хирургии и акушерстве, поскольку они наиболее часто встречаются с подобной проблемой, которая осложняется тем, что единой тактики в лечении этих состояний как не было, так и нет. Каждый больной требует индивидуального подбора оптимальных комбинаций лечебных средств, потому что гемотрансфузионная терапия основана на переливании компонентов крови донора, совместимых с кровью пациента. Иной раз добиться восстановления гомеостаза бывает весьма сложно, так как организм на острую кровопотерю реагирует нарушением реологических свойств крови, гипоксией и коагулопатией. Эти расстройства могут привести к возникновению неуправляемых реакций, грозящих закончиться летальным исходом.

Кровопотеря острая и хроническая

- Острая кровопотеря, вызванная травматическим воздействием и повреждением сосуда большого диаметра (или нескольких с меньшим просветом);

- Острое желудочно-кишечное кровотечение, связанное с имеющимися у человека заболеваниями язвенной этиологии и являющееся их осложнением;

- Потеря крови при операциях (даже плановых), возникающая в результате ошибки хирурга;

- Кровотечение при родах, влекущее массивную кровопотерю – одно из самых тяжелых осложнений в акушерстве, приводящее к материнской смертности;

- Гинекологические кровотечения (разрыв матки, внематочная беременность и др.).

Потерю крови организмом можно разделить на два вида: острую и хроническую, причем хроническая переносится больными лучше и не несет такой опасности для жизни человека.

Хроническая (скрытая) кровопотеря обычно вызвана постоянным, но незначительным кровотечением (опухоли, геморроидальные узлы), при котором успевают включиться компенсаторные, защищающие организм механизмы, чего не происходит при острой кровопотере. При скрытой регулярной потере крови, как правило, ОЦК не страдает, а вот количество кровяных клеток и уровень гемоглобина заметно падает. Это связано с тем, что пополнить объем крови не так уж и сложно, достаточно выпить определенное количество жидкости, а вот произвести новые форменные элементы и синтезировать гемоглобин организм не успевает.

Физиология и не очень

Потеря крови, связанная с месячными, является для женщины процессом физиологическим, негативного воздействия на организм не оказывает и на здоровье ее не влияет, если не превышает допустимых значений. Средняя кровопотеря при месячных колеблется в пределах 50-80 мл, но может доходить до 100-110 мл, что тоже еще считается нормой. Если женщина теряет кровь свыше этого, то следует задуматься, ибо ежемесячная потеря крови приблизительно 150 мл считается обильной и так или иначе повлечет анемию и вообще может быть признаком многих гинекологических заболеваний.

Роды – процесс естественный и физиологическая потеря крови будет иметь место обязательно, где допустимой нормой считаются значения около 400 мл. Однако в акушерстве все бывает и, следует сказать, что акушерские кровотечения являются достаточно сложными и очень быстро могут стать неуправляемыми.

Осложненная поздним токсикозом или другой патологией беременность, утомление, длительные и интенсивные боли в предродовом периоде и в родах, часто сочетающиеся с травмами, способствуют переходу физиологических процессов в патофизиологические изменения, могут вызвать опасную кровопотерю и очень быстро сформировать клиническую картину геморрагического шока, а это уже угрожающее жизни состояние.

Удачно завершившиеся роды и крик здорового малыша не дают оснований успокаиваться. В послеродовом периоде (раннем) первые 2 часа врач пристально следит за гемостазом, поскольку настоящая остановка кровотечения произойдет лишь после третьего часа.

Разумеется, любые отклонения в системе гемостаза требуют неотложных мер в виде адекватной инфузионной терапии.

Борьба за количество

Независимо от того, где локализован источник кровотечения, клинические и патологические проявления будут одинаковы. И старт этим нарушениям даст нарастающее снижение объема циркулирующей крови, после которого начинают развиваться циркуляторные и гемодинамические расстройства, весьма опасные для жизни. Это говорит о том, что не столько организм страдает от того, что развивается анемия (падение числа эритроцитов и уровня гемоглобина), а от того, что крови стало мало.

На потерю одного и того же объема крови каждый человек реагирует по-своему и это прежде всего зависит от:

- Скорости излития крови;

- Состояния здоровья человека на момент кровопотери;

- Наличия хронических заболеваний;

- Возраста (кровопотерю плохо переносят старики и дети);

- Климатических условий и даже погоды, поскольку высокие температуры способствуют усугублению состояния.

К этому следует добавить, что кровопотерю очень плохо переносят беременные женщины, особенно, страдающие токсикозом.

Некоторые утверждают, что потеря 10-15% объема циркулирующей крови на человека никак не влияет и вреда не приносит. Однако это утверждение справедливо только в отношении здоровых людей, которые и 25% потери перенесут замечательно, ибо их организм способен быстро включить компенсаторный механизм. У больных, ослабленных инфекцией, истощенных или уже перенесших в недавнем прошлом кровопотерю, даже небольшое кровотечение грозит серьезными последствиями.

Изменения в организме при кровопотере

Человеческий организм устроен так, что в любой критической ситуации он сам пытается бороться и включить защитные функции. Так и в случае гиповолемии. Однако следует учитывать, что результат этой борьбы очень зависит не только от количества потерянной крови, но и от скорости кровопотери. В любом случае при ответе на острую кровопотерю быстро начинают формироваться патофизиологические изменения, которые сначала носят компенсаторно-защитный характер, чтобы сохранить жизнь. До какого-то момента организму это удается даже при геморрагическом шоке.

Печень начинает активно вырабатывать необходимые белки, активизируется кроветворение, мобилизуется лимфатическая система, способствующая увеличению синтеза альбумина. Но при этом следует иметь в виду, что при таком состоянии происходит ряд несвойственных организму биохимических превращений, приводящих к ацидозу, изменению рН крови, снижению общего потребления кислорода, которые при неблагоприятных событиях могут усугубляться. При дальнейшем углублении гиповолемии можно получить клинику геморрагического шока.

При острой кровопотере в процесс вовлекаются многие органы и системы:

- Расстройство кровообращения и интенсивное лечение в виде массивной инфузионной терапии способны привести к дыхательной недостаточности;

- Снижение почечного кровотока при неблагоприятном развитии событий дает почечную недостаточность;

- Массивная кровопотеря чревата нарушениями функциональных способностей печени.

Острая кровопотеря – состояние неотложное, поэтому жизнь человека, попавшего в подобную ситуацию, большей частью зависит от своевременно оказанной первой помощи и дальнейшего лечения.

Кто и как оценивает степень кровопотери?

Визуальная оценка и простейшие исследования даже при первичном осмотре дают основание врачу предположить критическое состояние вследствие гиповолемии (уменьшение ОЦК), на которое красноречиво указывают признаки кровопотери, выражающиеся в изменениях:

- Окраски кожи;

- Температуры тела;

- Артериального давления;

- Наполнения пульса;

- Состояния центральной нервной системы;

- Характера дыхания;

- Диуреза.

Для определения степени кровопотери следует оперативно оценить перечисленные показатели, чтобы адекватно квалифицировать потерю и своевременно приступить к ее восполнению. Для этого врач, опираясь на общепризнанные критерии, предполагает тяжесть состояния больного на основании объективных данных:

- О малой кровопотере можно думать при незначительном снижении артериального давления и еле заметном учащение пульса. Правда, выдает некоторая бледность, но температура тела остается нормальной, ровно, как и ясность сознания;

- Средняя степень кровопотери характеризуется умеренным снижением АД и учащением пульса, больного пробивает холодный пот и, как при обмороках бледнеет кожа. В этой степени возможна кратковременная потеря сознания;

- Большая кровопотеря отличается довольно выраженными симптомами и характеризуется заметным падением АД (ниже 100 мм.рт. ст.) и учащением пульса (выше 120 уд/мин). Бледные (до цианоза) кожные покровы, учащенное дыхание, холодный липкий пот, расстройство зрения и помутненное сознание указывают на кровопотерю до 40% объема циркулирующей крови, который может доходить до 2 литров;

- Массивную кровопотерю распознать еще проще по ярким клиническим проявлениям: АД критическое (до 60 мм. рт. ст.), пульс частый, нитевидный, дыхательная функция нарушена до появления дыхания Чейн-Стокса, черты лица заострены, цианоз, сознание спутанное. В подобных случаях можно предположить потерю крови до 70% ОЦК;

- При смертельной потере крови (свыше 70%) наблюдаются все симптомы коматозного состояния с переходом в агонию. АД ниже 60 мм. рт. ст., с тенденцией к снижению до 0, пульс практически не прощупывается, состояние всех систем организма указывает на приближение смерти.

А как узнать объем кровопотери?

Глядя на теряющего сознание человека, вряд ли сразу можно сказать, сколько крови ушло, поэтому для этого существуют методы определения кровопотери, которые подразделяются на:

- Непрямые, предусматривающие, в основном, визуальную оценку состояния больного (пульс, артериальное давление, состояние кожных покровов, центральной нервной системы, дыхание и др.);

- Прямые, когда производятся определенные действия (взвешивание салфеток во время оперативного вмешательства, взвешивание больного, лабораторные исследования).

Применение этих методов дает возможность разделить гиповолемию на 3 степени кровопотери:

- 1 степень – потеря крови до 25% исходного ОЦК (состояние больного меняется незначительно, для этой степени не характерна яркая симптоматика);

- 2 степень – потеря крови 30-40% исходного ОЦК считается большой и имеет выраженную клиническую картину;

- 3 степень – массивная кровопотеря (потеря более 40% исходного ОЦК).

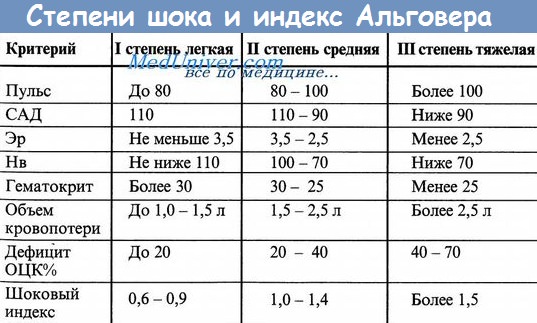

Конечно, в экстренных случаях на догоспитальном этапе использовать прямые методы диагностики гиповолемии не представляется возможным, однако можно использовать непрямые, где неплохим показателем признан шоковый индекс Альговера (отношение частоты пульса к уровню систолического давления). Замечено, что определенному объему потерянной крови соответствует определенная степень геморрагического шока. Например:

- 1 степень шока – около 500 мл крови;

- 2 степень шока – порядка 1 л крови;

- 3 степень шока – 2 л и более.

В стационарных условиях больному в срочном порядке проводятся лабораторные исследования:

- Состав крови;

- Гематокрит;

- Относительная плотность крови.

Определение ОЦК с помощью индикаторов (радиоактивных изотопов йода и хрома) является анализом второй очереди.

Взвешивание салфеток или учет крови, собранной в аспиратор, используется в случае оперативных вмешательств, как экстренных, так и плановых.

Геморрагический шок

Геморрагический шок считается результатом острого снижения объема циркулирующей крови на 40-50%, хотя у ослабленных людей он может развиться и при меньшей кровопотере. На развитие клиники и степень геморрагического шока влияют два показателя:

- Абсолютное количество потерянной крови;

- Темп излития.

Медленное кровотечение организм переносит лучше, даже, если кровопотеря обильная (включаются компенсаторные механизмы).

Классификация геморрагического шока основана на различных вышеупомянутых показателях и предусматривает определенные стадии его развития. О отечественной медицине различают 3 стадии геморрагического шока:

- I стадия – компенсированный обратимый шок;

- II стадия – декомпенсированный обратимый шок;

- III стадия – необратимый шок.

Стадии геморрагического шока по западной классификации:

Не обязательно, чтобы каждый больной проходил все стадии. Постадийный переход совершается со скоростью, которая напрямую зависит многих показателей, где главными являются:

- Исходное состояние пациента;

- Реактивность функциональных систем;

- Объем кровопотери;

- Интенсивность кровотечения.

При компенсированном шоке объем потерянной крови компенсируется механизмами адаптации и саморегуляции, поэтому состояние больного удовлетворительное, он в сознании, правда, может быть несколько возбужден. Кожные покровы бледные, конечности холодные. Пульс слабого наполнения, а вот артериальное давление не только остается нормальным, но даже может несколько повышаться. Снижается диурез.

Для декомпенсированного обратимого шока характерны более глубокие расстройства кровообращения, которые ввиду спазма периферических сосудов не позволяют компенсировать малый сердечный выброс; снижается артериальное давление. В дальнейшем идет накопление вазодилататоров с развитием артериальной гипотензии.

В этой стадии ярко и четко проявляются все классические признаки геморрагического шока:

- Похолодание конечностей;

- Бледность кожных покровов;

- Тахикардия;

- Акроцианоз;

- Одышка;

- Глухие тоны сердца (недостаточное диастолическое наполнение камер сердца и ухудшение сократительной функции миокарда);

- Развитие острой почечной недостаточности;

- Ацидоз.

Отличить декомпенсированный геморрагический шок от необратимого сложно, поскольку они очень схожи. Необратимость – вопрос времени и, если декомпенсация, несмотря на лечение, продолжается более полусуток, то прогноз весьма неблагоприятный. Прогрессирующая органная недостаточность, когда страдает функция главных органов (печень, сердце, почки, легкие) приводит к необратимости шока.

Что такое инфузионная терапия?

Задача инфузионной терапии при острой кровопотере:

- Восстановление нормального объема циркулирующей крови;

- Восполнение количества эритроцитов, так как они переносят кислород;

- Поддержание уровня свертывающих факторов, так как система гемостаза уже отреагировала на острую кровопотерю.

Нам нет смысла останавливаться на том, какой должна быть тактика врача, поскольку для этого нужно иметь определенные знания и квалификацию. Однако в заключение еще хочется заметить, что инфузионная терапия предусматривает различные способы ее осуществления. Пункционная катетеризация требует особого ухода за пациентом, поэтому нужно очень внимательно относиться к малейшим жалобам больного, поскольку здесь тоже могут иметь место свои осложнения.

Острая кровопотеря. Что делать?

Как правило, первую помощь в случае кровотечений, вызванных травмами, оказывают люди, находящиеся в этот момент рядом. Бывает, что это просто прохожие. А иногда человеку приходится это делать самому, если беда застигла вдали от дома: на рыбалке или на охоте, например. Самое первое, что нужно сделать – попытаться остановить кровотечение с помощью имеющихся подручных средств или пальцевым прижатием сосуда. Однако используя жгут, следует помнить, что он не должен быть наложен более чем на 2 часа, поэтому под него подкладывается записка с указанием времени наложения.

Помимо остановки кровотечения, доврачебная помощь состоит и в том, чтобы провести транспортную иммобилизацию, если имеют место переломы, и сделать так, чтобы больной как можно раньше попал в руки профессионалов, то есть, необходимо вызвать бригаду медиков и дождаться ее приезда.

Неотложную помощь оказывают медицинские работники, и она состоит в том, чтобы:

- Остановить кровотечение;

- Оценить степень геморрагического шока, если он имеет место;

- Возместить объем циркулирующей крови путем вливания кровезаменителей и коллоидных растворов;

- Провести реанимационные мероприятия в случае остановки сердца и дыхания;

- Транспортировать больного в стационар.

Чем быстрее пациент попадает в больницу, тем больше шансов у него на жизнь, хотя даже в стационарных условиях лечить острую кровопотерю сложно, так как она никогда не оставляет время на размышления, а требует быстрых и четких действий. И, к сожалению, никогда не предупреждает о своем приходе.

Непрямое определение объема циркулирующей крови (ОЦК) основано на принципе введения в кровяное русло известного количества инородного вещества, концентрацию которого через известное время определяют в пробе взятой крови. Вводимые вещества могут избирательно метить или только эритроциты, или только плазму. Расчет ОЦК можно произвести либо по степени разведения введенного в кровь определенного количества меченых эритроцитов, либо по степени разведения в плазме определенного количества введенного в кровь вещества (при этом определяют объем плазмы, а ОЦК рассчитывают на основании показателей гематокрита).

Определение ОЦК производят различными методами: глюкозным, ингаляционным, радиоизотопным, с использованием красителя.

В норме объем циркулирующей крови составляет приблизительно 5 – 8% массы тела. ОЦК увеличивается у больных с сердечнососудистой недостаточностью, у больных с обширными отеками. Уменьшается ОЦК при кровопотере, шоке, перитоните, гипотермии и др.

Глюкозный метод. Определяют содержание сахара в крови обследуемого натощак. Затем внутривенно быстро (в течение 7 – 8 с) вводят точно 10 мл 40% раствора глюкозы, берут кровь из пальца 2 – 3 раза: через 1,5, 2 мин. и к концу 3-й минуты после введения глюкозы. Так как известно содержание сахара в крови до и после введения глюкозы, а также количество введенной глюкозы (в 10 мл 40% раствора – 4 г, или 4000 мг сахара), можно вычислить объем циркулирующей крови. Принципиальная формула для определения ОЦК (мл) глюкозным методом выглядит следующим образом: ОЦК = I/(В-А), где I – количество введенного сахара (мг); В, А – количество сахара в крови (мг%) после и до введения глюкозы.

Метод разведения красителя. Аппаратура: фотоэлектроколориметр или спектрофотометр, центрифуга, аналитические весы. Предварительно готовят раствор краски в изотоническом растворе натрия хлорида. Для этого на аналитических весах взвешивают 1 г краски и растворяют его в 1 л изотонического раствора натрия хлорида. Приготовленный раствор разливают в ампулы, запаивают их и стерилизуют в автоклаве. Концентрацию красителя в плазме определяют либо с помощью фототоэлектроколориметра (ФЭК), и тогда исследование ведут при красном светофильтре в кюветах вместимостью 8 или 4 мл, либо используя спектрофотометр, когда применяют кюветы вместимостью 4 мл; длина волны спектрофотометра 625 мкм. Концентрацию красителя определяют в микрограммах.

Краситель Т-1824 (синий Эванса) при введении в дозе 0,15 – 0,2 мг на 1 кг массы тела не оказывает побочного действия, прочно связывается с белками плазмы, в основном с альбумином.

Для количественного определения красителя строят калибровочную кривую. Для этого готовят ряд разведений красителя в плазме от 10 до 1 мкг, принимая, что в 1 мл исходного раствора содержится 1000 мкг красителя. Затем с помощью ФЭК определяют оптическую плотность приготовленных растворов и строят калибровочную кривую: на оси ординат откладывают содержание красителя, на оси абсцисс – показания прибора. В дальнейшем концентрацию красителя в исследуемом образце плазмы находят по калибровочной кривой.

Исследование производят натощак после 30-минутного отдыха больного в положении лежа. Раствор красителя вводят внутривенно из расчета 0,2 мл раствора на 1 кг массы тела больного. Через 10 мин (считая, что раствор красителя полностью перемешался с кровью) из вены другой руки берут кровь для определения оптической плотности. По найденной величине оптической плотности (при помощи калибровочной кривой) определяют концентрацию красителя в исследуемом образце. Объем плазмы рассчитывают путем деления показателя концентрации введённого красителя на найденную концентрацию красителя в плазме или сыворотке.

Радиоизотопный метод. При использовании радиоизотопного метода целесообразно получить более обширную информацию. Метод позволяет за время одного исследования определить: объем циркулирующей крови, минутный и систолический объемы кровообращения, время кровотока в малом и большом кругах кровообращения.

Непрямое определение объема циркулирующей крови (ОЦК) основано на принципе введения в кровяное русло известного количества инородного вещества, концентрацию которого через известное время определяют в пробе взятой крови. Вводимые вещества могут избирательно метить или только эритроциты, или только плазму. Расчет ОЦК можно произвести либо по степени разведения введенного в кровь определенного количества меченых эритроцитов, либо по степени разведения в плазме определенного количества введенного в кровь вещества (при этом определяют объем плазмы, а ОЦК рассчитывают на основании показателей гематокрита).

Определение ОЦК производят различными методами: глюкозным, ингаляционным, радиоизотопным, с использованием красителя.

В норме объем циркулирующей крови составляет приблизительно 5 – 8% массы тела. ОЦК увеличивается у больных с сердечнососудистой недостаточностью, у больных с обширными отеками. Уменьшается ОЦК при кровопотере, шоке, перитоните, гипотермии и др.

Глюкозный метод. Определяют содержание сахара в крови обследуемого натощак. Затем внутривенно быстро (в течение 7 – 8 с) вводят точно 10 мл 40% раствора глюкозы, берут кровь из пальца 2 – 3 раза: через 1,5, 2 мин. и к концу 3-й минуты после введения глюкозы. Так как известно содержание сахара в крови до и после введения глюкозы, а также количество введенной глюкозы (в 10 мл 40% раствора – 4 г, или 4000 мг сахара), можно вычислить объем циркулирующей крови. Принципиальная формула для определения ОЦК (мл) глюкозным методом выглядит следующим образом: ОЦК = I/(В-А), где I – количество введенного сахара (мг); В, А – количество сахара в крови (мг%) после и до введения глюкозы.

Метод разведения красителя. Аппаратура: фотоэлектроколориметр или спектрофотометр, центрифуга, аналитические весы. Предварительно готовят раствор краски в изотоническом растворе натрия хлорида. Для этого на аналитических весах взвешивают 1 г краски и растворяют его в 1 л изотонического раствора натрия хлорида. Приготовленный раствор разливают в ампулы, запаивают их и стерилизуют в автоклаве. Концентрацию красителя в плазме определяют либо с помощью фототоэлектроколориметра (ФЭК), и тогда исследование ведут при красном светофильтре в кюветах вместимостью 8 или 4 мл, либо используя спектрофотометр, когда применяют кюветы вместимостью 4 мл; длина волны спектрофотометра 625 мкм. Концентрацию красителя определяют в микрограммах.

Краситель Т-1824 (синий Эванса) при введении в дозе 0,15 – 0,2 мг на 1 кг массы тела не оказывает побочного действия, прочно связывается с белками плазмы, в основном с альбумином.

Для количественного определения красителя строят калибровочную кривую. Для этого готовят ряд разведений красителя в плазме от 10 до 1 мкг, принимая, что в 1 мл исходного раствора содержится 1000 мкг красителя. Затем с помощью ФЭК определяют оптическую плотность приготовленных растворов и строят калибровочную кривую: на оси ординат откладывают содержание красителя, на оси абсцисс – показания прибора. В дальнейшем концентрацию красителя в исследуемом образце плазмы находят по калибровочной кривой.

Исследование производят натощак после 30-минутного отдыха больного в положении лежа. Раствор красителя вводят внутривенно из расчета 0,2 мл раствора на 1 кг массы тела больного. Через 10 мин (считая, что раствор красителя полностью перемешался с кровью) из вены другой руки берут кровь для определения оптической плотности. По найденной величине оптической плотности (при помощи калибровочной кривой) определяют концентрацию красителя в исследуемом образце. Объем плазмы рассчитывают путем деления показателя концентрации введённого красителя на найденную концентрацию красителя в плазме или сыворотке.

Радиоизотопный метод. При использовании радиоизотопного метода целесообразно получить более обширную информацию. Метод позволяет за время одного исследования определить: объем циркулирующей крови, минутный и систолический объемы кровообращения, время кровотока в малом и большом кругах кровообращения.

Для определения объема кровопотери используются различные способы.

1. Гравиметрический метод.

Интраоперационную кровопотерю определяют по разности массы пропитанных кровью и сухих сатфеток, тампонов, шариков, простыней, халатов. Полученную величину увеличивают на 50% и суммируют с объемом крови, находящейся в банке электроотсасывателя. Погрешность метода составляет 10-12%.

2. По индексу Альговера-Брубера (шоковый индекс).

Индекс Альговера-Брубера - отношение частоты сердечных сокращений к систолическому артериальному давлению. В норме он равен 0,5. Увеличение индекса на каждую 0,1 соответствует потери крови 0,2 л. Погрешность метода составляет 15%.

3. Ориентировочно объем кровопотери можно определить в зависимости от локализации травмы.

4. По плотности крови в соответствии с уровнем гемоглобина и/или гематокрита.

В развитии геморрагического шока различают компенсированный (синдром малого выброса), декомпенсированный и необратимьш шок.

При компенсированном геморрагическом шоке сознание Сохранено, больной спокоен или несколько возбужден, кожные покровы бледные, холодные. Пульс частый, слабого наполнения. Артериальное давление нормальное, ЦВД - близко к нулю. Темп диуреза снижен.

Декомпенсированный геморрагический шок характеризуется теми же симптомами, что и компенсированный шок (бледность, тахикардия, олигурия) с присоединением артериальной гипотензии. При осмотре выявляются акроцианоз, холодные конечности, усиливается тахикардия и одышка, тоны сердца глухие. Иногда при глубоком вдохе сердечные тона исчезают.

Необратимый шок клинически проявляется неэффективностью лечения, проводимого в полном объеме: ИВЛ в оптимальном режиме не увеличивает РаО 2, коррекция дефицита ОЦК инфузионной терапией и инотропная поддержка не стабилизируют показатели гемодинамики и не увеличивают сердечный выброс, отсутствует положительная динамика уровня сознания пациента в процессе терапии, сохраняется гиперосмолярный синдром, несмотря на использование методов эфферентной терапии.

Классификация геморрагического шока по степени его тяжести представлена в соответствующем разделе.

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровобращения. Методические материалы к практическим и семинарским занятиям, – 2011. - 44 с.

Содержит информацию о физиологии кровообращения, нарушениях кровообращения и их вариантах. Также представлена информация о методах клинической и инструментальной диагностики нарушений кровообращения.

Данные материалы являются переработанным вариантом предыдущих изданий (1999г., 2003г.), первым автором которых являлся В.Ф.Туркин – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии АГИУВ.

Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.

Введение

Исходя из этого пояснения, можно отметить, что значение клинической физиологии любой системы предполагает:

Более образно это можно представить в следующем виде (рисунок 1).

Приспособительные реакции обеспечивают компенсацию, а патологические реакции обуславливают декомпенсацию страдающего органа или страдающей системы. В общем виде отличием (границей) между нормой и приспособлением является изменение свойств приспосабливающего органа или приспосабливающейся системы.

Границей между приспособлением и патологией является резкое изменение ("излом") приспособительной реакции по направлению и величине.

Различают срочные приспособительные реакции и долговременные. Врачам интенсивной терапии чаще приходится иметь дело с острыми расстройствами, поэтому необходимы знания срочных приспособительных реакций и их переход в патологические.

Кровообращение – определение, классификация

Кровообращение - это непрерывное движение (обращение) крови по замкнутой системе, именуемой сердечно-сосудистой.

- 2 - аорта и крупные артерии, имеют много эластических волокон, представляются как буферные сосуды, благодаря им резко пульсирующий кровопоток превращается в более плавный;

- 3 - прекапиллярные сосуды, это мелкие артерии, артериолы, метартериолы, прекапиллярные жомы (сфинктеры), имеют много мышечных волокон, которые могут существенно изменить свой диаметр (просвет), они определяют не только величину сосудистого сопротивления в малом и большом кругах кровообращения (поэтому и называются резистивными сосудами), но и распределение кровопотока;

- 4 - капилляры, это обменные сосуды, при обычном состоянии открыто 20-35% капилляров, они образуют обменную поверхность в 250-350 кв.м., при физической нагрузке максимальное количество открытых капилляров может достигать 50-60%;

- 5 - сосуды - шунты или артериоло-венулярные анастомозы, обеспечивают сброс крови из артериального резервуара в венозный, минуя капилляры, имеют значение в сохранении тепла в организме;

- 7 - вены, крупные вены, они обладают большой растяжимостью и малой эластичностью, в них содержится большая часть крови (поэтому и называются емкостными сосудами), они определяют "венозный возврат" крови к желудочкам сердца, их заполнение и (в определенной мере) ударный объём (УО).

Объем циркулирующей крови (ОЦК)

Вопрос объема имеет важное значение. Прежде всего потому, что определяет наполнение камер сердца и таким образом влияет на величину УО.

По классическому представлению ОЦК составляет у мужчин 77 и у женщин 65 мл/кг массы тела 10%. В среднем берётся 70 мл/кг.

Последствием этого является наиболее наблюдаемые недостаточности – церебральная, дыхательная и кишечная.

Физиологи на сегодняшний день считают, что практически у среднего человека номинальной величиной ОЦК принимается 5 литров или 5000 см 3 . В ОЦК различают две составных части: объем заполнения (U) и объем растяжения (V) сосудистой системы. U составляет 3300 см., V составляет 1700 см 3 . Последний, объем растяжения имеет непосредственное отношение к давлению крови и скорости объемного потока крови в сосудах.

Избыточная, особенно быстрая, инфузия растворов ведет к увеличению объема, прежде всего в сосудах легких, чем в других органах. При быстрой инфузии, особенно крупномолекулярных растворов (декстраны, ГЭК, СЗП, альбумин) жидкость не успевает переместиться в интерстиций, и при этом жидкость депонируется в первую очередь в легочных венах. Имеются сведения о том, что легочные вены могут дополнительно вместить еще примерно 53% общего легочного объема крови. При дальнейшей избыточной инфузии в действие вступает рефлекс Китаева. При этом рефлексе импульсы с рецепторов перерастянутых легочных вен, возбуждающе действуя на мускулатуру легочных артериол, суживают их, предотвращая таким образом переполнение легочных венозных сосудов.

Из-за спазма легочных артериол при дальнейшей избыточной инфузии наступает объемная перегрузка правых отделов сердца, в первую очередь правого желудочка. При его чрезмерной перегрузке в действие вступает рефлекс Ярошевича. Импульсы с рецепторов легочных артерий, возбуждающе действуя на мускулатуру в устьях полых вен, суживают их, предотвращая таким образом переполнение правых отделов сердца.

Здесь граница, за которой далее приспособление может перейти в патологию. В случае продолжения избыточной инфузии - вследствие избыточного давления в правом предсердии и его перерастяжения возникают следующие условия.

Во-первых ухудшается отток в правое предсердие значительной части крови из коронарных вен. Затруднение оттока по коронарным венам приводит к затруднению притока крови по коронарным артериям и доставки кислорода к миокарду (боль в области сердца).

Во-вторых, может возникнуть рефлекс Бейнбриджа (подробнее - раздел регуляции кровообращения), он вызывает тахикардию, которая всегда увеличивает потребность миокарда в кислороде.

У лиц со скрытой коронарной недостаточностью (что почти никогда не выявляется у больных перед операцией из-за недостаточного обследования) и у лиц с явной ишемической болезнью сердца (ИБС) все это может обусловить возникновение острой коронарной недостаточности вплоть до возникновения острого инфаркта миокарда (ОИМ) с дальнейшим развитием острой сердечной лево-желудочковой недостаточности (ОСЛН).

По современным представлениям отмечаются следующие приспособительные изменения функции сердечно-сосудистой системы.

Когда ОЦК снижается на 10-20%, то такая кровопотеря представляется компенсируемой. При этом первой приспособительной реакцией является уменьшение емкости венозных сосудов за счёт сдавления их окружающими тканями. Вены из округлых становятся сплющенными или почти полностью спадаются, и таким образом емкость сосудов приспосабливается к изменившемуся объему циркулирующей крови. Венозный приток крови к сердцу и его УО поддерживаются на прежнем уровне. Компенсаторную реакцию организма можно сравнить с ситуацией, когда содержимое неполной 3-х литровой банки переливают в 2-х литровую и она оказывается полной.

Компенсаторным механизмом является и перемещение жидкости из интерстиция за счёт уменьшения венозного давления и увеличения скорости кровотока (укорочения времени изгнания даже без развития тахикардии) – жидкость как бы засасывается из интерстиция. Этот компенсаторный механизм можно наблюдать у доноров при донации, когда экстракция 500 мл крови не приводит к каким-либо изменениям кровообращения.

С уменьшением ОЦК до 25-30% (а это уже потеря растягивающей части ОЦК - V) кровопотеря представляется не компенсируемой за счёт критического уменьшения ёмкости венозной системы. Начинает уменьшаться венозный приток к сердцу и страдает УО. При этом развивается приспособительная (компенсаторная) тахикардия. Благодаря ей поддерживается достаточный уровень сердечного выброса (СВ за минуту = МСВ) за счёт уменьшенного УО и более частых сердечных сокращений. Одновременно с тахикардией развивается сужение периферических артериальных сосудов – централизация кровообращения. При этом ёмкость сосудистой системы значительно уменьшается, подстраиваясь под уменьшенный ОЦК. При сниженном УО и суженных периферических артериальных сосудах поддерживается достаточный уровень среднего артериального давления (АДср) в сосудах, направляющих кровь к жизненно важным органам (мозг, сердце и лёгкие). Именно от величины АДср зависит степень перфузии того или иного органа. Таким образом, развивается приспособительная централизация кровообращения за счет уменьшения кровоснабжения периферических тканей (кожа, скелетные мышцы и т.д.). Эти ткани могут переживать ишемию (I фазу нарушения микроциркуляции) и кислородную недостаточность в течение более продолжительного времени.

Эта реакция аналогична процессу воспаления, при котором организм, образуя грануляционный вал и отторгая омертвевшее, жертвует частью во имя сохранения целого.

Когда ОЦК снижается более чем на 30-40% и восполнение кровопотери задерживается, то такая кровопотеря переходит в разряд некомпенсированной и может стать необратимой. При этом несмотря на тахикардию, СВ уменьшается и снижается АДср. Из-за недостаточного транспорта кислорода в организме усиливается метаболический ацидоз. Недоокисленные продукты метаболизма парализуют прекапиллярные сфинктеры, но периферический кровоток не восстанавливается из-за сохраняющегося спазма посткапиллярных сфинктеров.

Развивается II фаза нарушений микроциркуляции – застойной гипоксии. При этом за счёт ацидоза повышается проницаемость капилляров – плазматическая жидкость уходит в интерстиций, а форменные элементы начинают сладжироваться, образуя микротромбы – развивается ДВС-синдром. К моменту, когда на фоне нарастающего ацидоза парализуются и посткапиллярные сфинктеры (III фаза нарушений микроциркуляции) капиллярное русло уже необратимо блокировано микротромбами.

Наступает несостоятельность тканевой перфузии. Во всех случаях затянувшегося синдрома малого СВ присоединяется преренальная анурия. Всё это клиническая форма шока с классической триадой: синдром сниженного СВ, метаболический ацидоз, преренальная анурия. При этом во многих органах, как отмечает профессор Г.А.Рябов, "наступают необратимые изменения и даже последующее восполнение кровопотери и восстановление ОЦК не всегда предотвращает смертельный исход из-за осложнений, связанных с необратимыми изменениями в некоторых органах" – развивается полиорганная недостаточность (ПОН) или мультиорганная дисфункция (МОД).

Последовательность в нарушениях гомеостаза при кровопотере схематически представлена на рисунке 2 (Р.Н.Лебедева и сотр., 1979 г.).

Таким образом, при абсолютном снижении ОЦК практически любого происхождения границей перехода приспособления в декомпенсацию является увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) с одновременным снижением СВ и АДср.

Данное положение не применимо к случаям, когда имеется относительное уменьшение ОЦК за счет патологической вазодилятации.

Следует учитывать и то, что очень часто острая кровопотеря сопровождается болью и это вносит разлад в последовательность компенсаторных механизмов – раньше чем нужно и в большем количестве выбрасываются эндогенные катехоламины. Централизация развивается быстрее и времени на спасение больного остается меньше.

Оценка тяжести состояния пациента при кровотечениях традиционно и, вполне оправданно с патофизиологических позиций, связывается с определением степени кровопотери. Именно острая, подчас – массивная, кровопотеря выделяет патологические процессы, осложненную геморрагией, из череды нозологических форм острой абдоминальной хирургической патологии, требуя проведения максимально быстрых лечебных мероприятий, направленных на спасение жизни больного. Cтепень нарушений гомеостаза, вызванных геморрагией, и адекватность их коррекции определяет принципиальную возможность, сроки и характер неотложного оперативного вмешательства. Диагностика степени кровопотери и определение индивидуальной стратегии заместительной терапии должны решаться хирургами совместно с врачами-реаниматологам, поскольку именно тяжесть постгеморрагического состояния организма является главным фактором, определяющим все дальнейшие лечебно-диагностические мероприятия. Выбор рациональной тактики лечения является прерогативной хирургов с учетом того, что тяжесть кровопотери служит важнейшим прогностическим признаком возникновения летальных исходов.

Так, летальность среди больных, поступивших в состоянии геморрагического шока в стационар с клинической картиной гастродуоденального кровотечения колеблется от 17, 1 до 28, 5% (Schiller et al. , 1970; C. Sugawa et al. , 1990). Кроме того определение тяжести кровотечения имеет важное прогностическое значение в возникновении рецидива гастродуоденального кровотечения: На Согласительной конференции Института Здоровья США (1989) единодушно признано, что ведущим фактором в возникновении рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения является именно величина кровопотери до поступления, по мнению X. Mueller et al. (1994) шок является наиболее информативным признаком в прогнозе рецидива кровотечения и превосходит эндоскопические критерии.

В настоящее время известно более 70 классификаций степени тяжести кровопотери, что само по себе свидетельствует об отсутствии единой концепции в столь актуальном вопросе. На протяжении десятилетий менялись приоритеты в отношении маркеров тяжести кровопотери, что во многом свидетельствует об эволюции взглядов на патогенез постгеморрагических нарушений гомеостаза. Все подходы к оценке тяжести постгеморрагических расстройств, лежащие в основе классификаций тяжести острой кровопотери разделяют на четыре группы: 1) оценка объема циркулирующей крови (ОЦК) и его дефицита по гематологическим параметрам или прямыми методами, 2) инвазивный мониторинг центральной гемодинамики, 3) оценка транспорта кислорода, 4) клиническая оценка тяжести кровопотери.

А. И. Горбашко (1974, 1982) использовал определение дефицита ОЦК по данным дефицита глобулярного объёма (ГО), выявляемого полиглюкиновым методом, что позволило выделить 3 степени кровопотери:

I степень (легкая) - при дефиците ГО до 20%,

II степень (средняя) – при дефиците ГО от 20 до 30%,

III степень (тяжелая) – при дефиците ГО 30% и более.

Определение глобулярного объёма в свою очередь проводилось по формуле:

ГО = (ОЦП – Ht) / (100-Ht), ОЦП=М х 100/С ,

где М - количество сухого полиглюкина в мг (в 40 мл 6% раствора полиглюкина - 2400 мг сухого вещества), С – концентрация полиглюкина в плазме в мг%, ОЦП - объем циркулирующей плазмы.

П. Г. Брюсов (1997) предлагает свой метод расчета степени кровопотери по дефициту глобулярного объёма в виде формулы:

Vкп=ОЦКд х (ГОд-ГОф) / Год ,

где Vкп – объем кровопотери, ОЦКд – должный ОЦК, Год – глобулярный объем должный, ГОф – глобулярный объем фактический.

Исследование гематокритного числа в динамике позволяет судить о степени постгеморрагической аутогемодилюции, адекватности проведения инфузионной и трансфузионной терапии. Считается, что потеря каждых 500 мл крови сопровождается снижением гематокрита на 5 - 6%, равно как переливание крови пропорционально повышает этот показатель. В качестве одного из быстрых и достоверных методов определения объёма кровопотери на основании показателей гематокрита может быть использован метод Мура (1956):

Объем кровопотери = ОЦКд х ( (Htд – Htф) / Htд,

где Htд - должный гематокрит, Htф-гематокрит фактический.

Тем не менее, абсолютное значение кровопотери и дефицита ОЦК при остром гастродуоденальном кровотечении выявить не удается. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, крайне затруднительно установить исходный показатель ОЦК. Формулы теоретического расчета ОЦК по номограммам (Lorenz, Nadler, Allen, Hooper) дают лишь приблизительные значения, не учитывая конституциональных особенностей данного индивида, степени исходной гиповолемии, возрастных изменений ОЦК (у стариков его значение может варьировать в пределах 10-20% от должного). Во-вторых, перераспределение крови с секвестрацией ее на периферии и параллельно развивающаяся гидремическая реакция, а также начатая на догоспитальном этапе и продолжающаяся в стационаре инфузионная терапия делают ОЦК у каждого конкретного больного величиной весьма вариабельной.

Широко известны (но не широко применяемы в клинике) прямые методы определения ОЦК, основанные на принципах: 1) плазменных индикаторов – красителей, альбумина I131, полиглюкина (Gregersen, 1938; Е. Д. Черникова, 1967; В. Н. Липатов, 1969) ; 2) глобулярных индикаторов – эритроцитов, меченых Cr51, Fe59 и другими изотопами (Н. Н. Чернышева, 1962; А. Г. Караванов, 1969) ; 3) плазменного и глобулярного индикаторов одновременно (Н. А. Яицкий, 2002). Теоретически рассчитаны должные показатели ОЦК, объёма циркулирующей плазмы и эритроцитов, созданы номограммы для определения волемии по гематокриту и массе тела (Жизневский Я. А. , 1994). Используемые лабораторные методы определения величины ОЦК или даже более точный метод интегральной реографии, отражают величину ОЦК лишь в данный момент времени, тогда как достоверно установить истинную величину и, соответственно, объем кровопотери не представляется возможным. Поэтому методы оценки ОЦК и его дефицита в абсолютных значениях в настоящее время представляют интерес скорее для экспериментальной, нежели для клинической медицины.

Инвазивный мониторинг центральной гемодинамики. Простейшим методом инвазивной оценки степени гиповолемии является измерение величины центрального венозного давления (ЦВД). ЦВД отражает взаимодействие между венозным возвратом и насосной функцией правого желудочка. Указывая на адекватность наполнения полостей правого сердца, ЦВД косвенно отражает волемию организма. Следует принимать во внимание то, что на величину ЦВД оказывают влияние не только ОЦК, но и венозный тонус, контрактильность желудочков, функция предсердно-желудочковых клапанов, объем проводимой инфузии. Поэтому, строго говоря, показатель ЦВД не равнозначен показателю венозного возврата, но в большинстве случаев коррелирует с ним.

Тем не менее, по величине ЦВД можно получить ориентировочное представление о кровопотере: при уменьшении ОЦК на 10% ЦВД (в норме 2 – 12 мм водн. ст. ) может не измениться; кровопотеря более 20% ОЦК сопровождается снижением ЦВД на 7 мм водн. ст. Для выявления скрытой гиповолемии при нормальном ЦВД используют измерение при вертикальном положении пациента; снижение ЦВД на 4 – 6 мм водн. ст. указывает на факт гиповолемии.

Показателем, с большей степенью объективности отражающем преднагрузку левого желудочка, а значит, и венозный возврат, является давление заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК), в норме составляющее 10+4 мм рт. ст. Во многих современных публикация ДЗЛК считается отражением волемии и является обязательной составляющей исследования называемого гемодинамического профиля. Измерение ДЗЛК оказывается незаменимым при необходимости высокой скорости заместительной инфузионной терапии на фоне левожелудочковой недостаточности (например, при кровопотере у стариков). Измерение ДЗЛК проводится прямым методом посредством установки в ветвь легочной артерии через центральный венозный доступ и полости правого сердца катетера Swan-Ganz и соединением его с регистрирующей аппаратурой. Катетер Swan-Ganz может быть использован для измерения сердечного выброса (СВ) по методу болюсной термодилюции. Некоторые современные мониторы (Baxter Vigilance) выполняют автоматическое непрерывное измерение сердечного выброса. Ряд катетеров снабжен оксиметрами, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг кислородной сатурации смешанной венозной крови. Наряду с этим, катетеризация легочной артерии позволяет рассчитать индексы, отражающие работу миокарда, транспорт и потребление кислорода (Malbrain M. et al. , 2005).

Таблица. Динамика основных показателей инвазивного мониторинга гемодинамики при критических состояниях.

Читайте также: