Границы научного метода кратко

Обновлено: 28.06.2024

Нау́чный ме́тод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки.

Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте [1] . Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых формулируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором новых фактов. [2] .

Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

Содержание

История

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.

Эта отметка установлена 1 февраля 2012.

Отдельные части научного метода применялись ещё философами древней Греции. Ими были разработаны правила логики и принципы ведения спора, вершиной которых стала софистика. Однако целью софистов была не столько научная истина, сколько победа в судебных процессах, где формализм превышал любой другой подход. При этом выводам, полученным в результате рассуждений, отдавалось предпочтение по сравнению с наблюдаемой практикой. Знаменитым примером является утверждение, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху. Оппоненту софистов Сократу приписывают высказывание о том, что в споре рождается истина.

В XX веке была сформулирована гипотетически-дедуктивная модель научного метода [3] , состоящая в последовательном применении следующих шагов:

Следует заметить, что если следовать критерию Поппера, то при учете полной группы событий и невозможности всеобъемлющего восприятия действительности, научный метод никогда не сможет абсолютно верифицировать (доказать истинность) гипотезы (шаг 2); возможно лишь опровергнуть гипотезу — доказать её ложность.

Виды научного метода

Теоретический научный метод

Теории

Гипотезы

Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров) и поэтому выглядит правдоподобно. Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая её в установленный факт (см. теорема, теория), или же опровергают (например, указывая контрпример), переводя в разряд ложных утверждений.

Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой.

Научные законы

Зако́н — вербальное и/или математически сформулированное утверждение, которое описывает соотношения, связи между различными научными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов и признанное на данном этапе научным сообществом согласующимся с экспериментальными данными. Непроверенное научное утверждение называют гипотезой.

Научное моделирование

Моделирование — это изучение объекта посредством моделей с переносом полученных знаний на оригинал. Предметное моделирование — создание моделей уменьшенных копий с определёнными свойствами, дублирующими оригинальные. Мысленное моделирование — с использованием мысленных образов. Знаковое или символическое — представляет собой использование формул, чертежей. Компьютерное — компьютер является и средством, и объектом изучения, моделью является компьютерная программа.

Эмпирический научный метод

Эксперименты

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) в научном методе — набор действий и наблюдений, выполняемых для проверки (истинности или ложности) гипотезы или научного исследования причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического подхода к знанию. Критерий Поппера выдвигает в качестве главного отличия научной теории от псевдонаучной возможность постановки эксперимента, прежде всего такого, который может дать опровергающий эту теорию результат. Одно из главных требований к эксперименту — его воспроизводимость.

Эксперимент делится на следующие этапы:

- Сбор информации;

- Наблюдение явления;

- Анализ;

- Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление;

- Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более широком плане.

Научные исследования

Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний.

- Фундаментальное исследование, предпринятое главным образом, чтобы производить новые знания независимо от перспектив применения.

- Прикладное исследование.

Наблюдения

Наблюдение — это целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, результаты которого фиксируются в описании. Для получения значимых результатов необходимо многократное наблюдение.

- непосредственное наблюдение, которое осуществляется без применения технических средств;

- опосредованное наблюдение — с использованием технических устройств.

Измерения

Измерение — это определение количественных значений, свойств объекта с использованием специальных технических устройств и единиц измерения.

Истина и предубеждение

В XX веке некоторые исследователи, в частности Людвик Флек (1896—1961), отметили необходимость более тщательной оценки результатов проверки опытом, поскольку полученный результат может оказаться под влиянием наших предубеждений. Следовательно, необходимо быть более точным при описании условий и результатов проведения эксперимента.

Выдающийся российский учёный, М. В. Ломоносов, придерживался мнения, что вера и наука дополняют друг друга: [5]

Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного Всевышнего Родителя, никогда между собою в распрю притти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия.

Сейчас предположение о божественном вмешательстве автоматически выводит теорию, использовавшую такое предположение, за пределы науки, потому что такое предположение является в принципе непроверяемым и неопровергаемым (то есть противоречит критерию Поппера). В то же время связанные с религией личные убеждения учёных являются наиболее сложными для преодоления. В своей научной работе они вынуждены искать причины явлений исключительно в естественной области, без опоры на сверхъестественное. Как заметил академик Виталий Лазаревич Гинзбург [6] ,

Во всех известных мне случаях верующие физики и астрономы в своих научных работах ни словом не упоминают о Боге… Занимаясь конкретной научной деятельностью, верующий, по сути дела, забывает о Боге…

Даже без религии простая убеждённость в чём-либо на основе предыдущего опыта или знаний может изменять интерпретацию результатов наблюдения. Человек, имеющий определённое убеждение касательно некоего явления, часто склонен воспринимать факты в качестве доказательств своей веры уже только потому, что они ей прямо не противоречат. При анализе может оказаться, что предмет веры является лишь частным случаем более общих явлений (например, Корпускулярно-волновая теория считает частными случаями предшествовавшие представления о свете в форме частиц или волн) или вообще не связан с предметом наблюдения (например, концепция Теплорода в отношении температуры).

Критика научного метода

Ряд постпозитивистов в своих трудах во 2-й половине XX века сделали попытку применить критерии научного метода к самой науке на примере исторического материала реальных открытий. В результате появилась критика этого метода, которая, по мнению постпозитивистов, указывает на расхождение между методологией научного метода и реальным развитием научных идей. По их мнению, это свидетельствует об отсутствии полностью формализированного и достоверного метода, приводящего к более достоверному знанию, однозначной связи между принципами верификации/фальсификации и получением истинного знания. [9]

Основные авторы критики научного метода в современной философской литературе: Кун Т., Лакатос И., Фейерабенд П., Полани М., Лекторский В. А., Никифоров А. Л., Степин В. С., Порус В. Н. и т. д.

Хотя постпозитивисты отказываются от понятия истины, тем не менее, другие методологи [источник не указан 639 дней] науки выражают надежду найти общие критерии, которые позволяли бы приблизиться к более адекватному описанию мира.

Явление парадигмы

Утончённый фальсификационизм

Имре Лакатос, развивая на основе идей фальсификационизма Поппера свой утончённый фальсификационизм, пришёл к выводу, что одной из существенных проблем развития науки как системы, опирающуюся на какие-то единые методы, — является существование гипотез ad hoc. Это один из механизмов, при помощи которого преодолеваются противоречия между теорий и экспериментом. Из-за этих гипотез, которые фактически являются частью теории, временно выводятся из-под критики и становится невозможным опровержение таких теорий, так как противоречия теории и эксперимента объясняются гипотезой ad hoc и не опровергают теорию. С помощью этих гипотез становится невозможным полное опровержение ни одной теории. Возможно говорить только о временно́м сдвиге проблем: либо прогрессивном, либо регрессивном.

Догматический фальсификационист, в соответствии со своими правилами, должен отнести даже самые значительные научные теории к метафизике, где нет места рациональной дискуссии — если исходить из критериев рациональности, сводящихся к доказательствам и опровержениям, — поскольку метафизические теории не являются ни доказуемыми, ни опровержимыми. Таким образом, критерий демаркации догматического фальсификациониста оказывается в высшей степени антитеоретическим. [11]

Знание и неявное знание

Майкл Полани считает, что научное знание можно передать через формальные языки только частично, а оставшаяся часть будет составлять личностное или неявное знание учёного, которое принципиально непередаваемо. Ученый, постепенно погружаясь в науку, принимает некоторые правила науки некритично. Эти некритично принятые и формально непередаваемые правила (часто включают навыки, умения и культуру) и составляют неявное знание. Ввиду того, что формализировать и передать неявное знание невозможно, невозможно и сравнение этого знания. Вследствие чего в науке присутствует сравнение только формализованной части одной теории с формализированной частью другой теории.

Гносеологический анархизм

Открытия без применения научного метода

В истории науки есть многочисленные примеры того, как одни идеи сменяют другие без видимых рациональных оснований: так, гелиоцентрическая система сменила геоцентрическую, [12] теория кислородного горения сменила теорию теплорода, [13] классическая механика Ньютона сменила аристотелевскую механику [11] . Обоснование Коперником гелиоцентрической системы является одним из наиболее ярких примеров: первоначально новая теория, в которой планеты обращались вокруг Солнца, давала значительно худшие астрономические предсказания, чем господствовавшая до неё теория эпициклов. Поэтому Коперник был вынужден апеллировать к простоте и внутренней красоте новой теории:

В центре всего, в покое, находится Солнце. В этом прекраснейшем храме кто может найти этому светильнику лучшее место, чем то, из которого он может освещать всё одновременно? [14]

Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п. Если к тому же не забывать, что подавляющая часть всех достижений науки получена за последние полторы сотни лет, то эффект получается колоссальный — человечество самым очевидным образом ускоряет свое развитие с помощью науки. И это, возможно, только начало. Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! Примерно такие настроения владели цивилизованным миром в 60—70-е годы XX в. Однако ближе к его концу блистательные перспективы немножко потускнели, восторженных ожиданий поубавилось и даже появилось некоторое разочарование: с обеспечением всеобщего благополучия наука явно не справлялась.

Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного метода есть свои издержки, область действия и границы применимости. Самой науке это было ясно уже давно. В методологии науки вопрос о границах научного метода дебатируется по крайней мере со времен И. Канта. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

Одну из таких границ очерчивает наш опыт.Как ни критикуй эмпиризм за неполноту или односторонность, исходная его посылка все-таки верна: конечным источником любого человеческого знания является опыт (во всех возможных формах). А опыт наш хоть и велик, но неизбежно ограничен, хотя бы временем существования человечества. Десятки тысяч лет общественно-исторической практики — это, конечно, немало, но что это по

сравнению с вечностью? И можно ли закономерности, подтверждаемые лишь ограниченным человеческим опытом, распространять на всю безграничную Вселенную? Распространять-то, конечно, можно, только вот истинность конечных выводов в приложении к тому, что находится за пределами опыта, всегда останется не более чем вероятностной.

С противником эмпиризма — рационализмом, отстаивающим дедуктивную модель развертывания знания, положение не лучше. Ведь в этом случае все частные утверждения и законы теории выводятся из общих первичных допущений, постулатов, аксиом и проч. Однако эти первичные постулаты и аксиомы, не выводимые и, следовательно, не доказуемые в рамках данной теории, всегда чреваты возможностью опровержения. Это относится и ко всем фундаментальным, т.е. наиболее общим, теориям. Таковы, в частности, постулаты бесконечности мира, его материальности, симметричности и т.д. Нельзя сказать, что эти утверждения вовсе бездоказательны. Они доказываются хотя бы тем, что все выводимые из них следствия не противоречат друг другу и реальности. Но ведь речь может идти только об изученной нами реальности. За ее пределами истинность таких постулатов из однозначной превращается опять-таки в вероятностную. Так что сами основания науки не имеют абсолютного характера и в принципе в любой момент могут быть поколеблены.

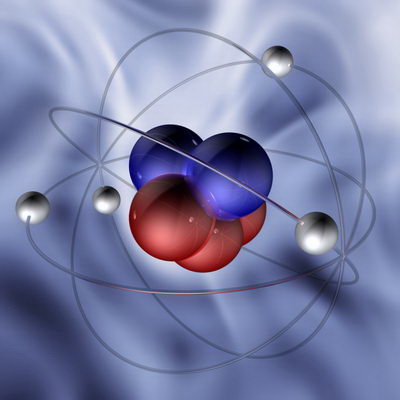

Другой пограничный барьер на пути к всемогуществу науки возвела сама природа человека. Загвоздка оказалась в том, что человек — существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых по своим размерам с человеком). И средства, используемые учеными в научном поиске, — приборы, язык описания и проч. — того же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами и макропредставлениями о реальности начинает штурмовать микро- или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и потому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру, невозможно в принципе! Для нас, к примеру, все электроны одинаковы, они неразличимы ни в каком эксперименте. Возможно, что это и не так, но чтобы научиться их различать, надо самому человеку стать размером с электрон. А это вроде бы невозможно.

ния недоступной опыту реальности они перешли на язык абстрактных обозначений и математики.

И наконец, еще одно значимое ограничение потенциала научного метода связано с его инструментальной по сути природой. Научный метод — инструмент в руках человека, обладающего свободой воли. Он может подсказать человеку, как добиться того или иного результата, но он ничего не может сказать о том, что именно надо человеку делать. Человечество за два последних столетия настолько укрепилось в своем доверии к науке, что стало ожидать от нее рекомендаций практически на все случаи жизни. И во многом эти ожидания оправдываются. Наука может существенно поднять комфортность существования человека, избавить его от голода, многих болезней, даже клонировать человека уже почти готова. Она

Итак, наука, научный метод — вещи, безусловно, полезные и необходимые, но, к сожалению, не всемогущие. Точные границы научного метода пока еще размыты, неопределенны. Но то, что они есть, несомненно. Это не трагедия и не повод лишать науку доверия. Это всего лишь признание факта, что реальный мир гораздо богаче и сложнее, чем его образ, создаваемый наукой.

Вопросы для самоконтроля

2. Каковы основные общенаучные методы познания?

3. Каковы особенности наблюдения и измерения в квантовой физике?

4. Чем индукция отличается от дедукции?

5. Почему стандартная модель построения современного научного знания называется гипотетико-дедуктивной?

6. Каковы современные критерии и нормы научности?

7. Каковы критерии различения эмпирического и теоретического уровней научного познания? Какую роль играет каждый из этих уровней в научном познании?

8. В чем суть принципа фальсификации? Как он работает?

9. Каковы границы действенности научного метода?

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Разд. III.— М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2000.

2. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. — М.: Логос, 2000.

3. Концепции современного естествознания. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

4. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. — Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1997.

5. Философия и методология науки. — М.: Аспект Пресс, 1996.

Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п. Если к тому же не забывать, что подавляющая часть всех достижений науки получена за последние полторы сотни лет, то эффект получается колоссальный — человечество самым очевидным образом ускоряет свое развитие с помощью науки. И это, возможно, только начало. Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! Примерно такие настроения владели цивилизованным миром в 60—70-е годы XX в. Однако ближе к его концу блистательные перспективы немножко потускнели, восторженных ожиданий поубавилось и даже появилось некоторое разочарование: с обеспечением всеобщего благополучия наука явно не справлялась.

Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного метода есть свои издержки, область действия и границы применимости. Самой науке это было ясно уже давно. В методологии науки вопрос о границах научного метода дебатируется по крайней мере со времен И. Канта. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

Одну из таких границ очерчивает наш опыт.Как ни критикуй эмпиризм за неполноту или односторонность, исходная его посылка все-таки верна: конечным источником любого человеческого знания является опыт (во всех возможных формах). А опыт наш хоть и велик, но неизбежно ограничен, хотя бы временем существования человечества. Десятки тысяч лет общественно-исторической практики — это, конечно, немало, но что это по

сравнению с вечностью? И можно ли закономерности, подтверждаемые лишь ограниченным человеческим опытом, распространять на всю безграничную Вселенную? Распространять-то, конечно, можно, только вот истинность конечных выводов в приложении к тому, что находится за пределами опыта, всегда останется не более чем вероятностной.

С противником эмпиризма — рационализмом, отстаивающим дедуктивную модель развертывания знания, положение не лучше. Ведь в этом случае все частные утверждения и законы теории выводятся из общих первичных допущений, постулатов, аксиом и проч. Однако эти первичные постулаты и аксиомы, не выводимые и, следовательно, не доказуемые в рамках данной теории, всегда чреваты возможностью опровержения. Это относится и ко всем фундаментальным, т.е. наиболее общим, теориям. Таковы, в частности, постулаты бесконечности мира, его материальности, симметричности и т.д. Нельзя сказать, что эти утверждения вовсе бездоказательны. Они доказываются хотя бы тем, что все выводимые из них следствия не противоречат друг другу и реальности. Но ведь речь может идти только об изученной нами реальности. За ее пределами истинность таких постулатов из однозначной превращается опять-таки в вероятностную. Так что сами основания науки не имеют абсолютного характера и в принципе в любой момент могут быть поколеблены.

Другой пограничный барьер на пути к всемогуществу науки возвела сама природа человека. Загвоздка оказалась в том, что человек — существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых по своим размерам с человеком). И средства, используемые учеными в научном поиске, — приборы, язык описания и проч. — того же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами и макропредставлениями о реальности начинает штурмовать микро- или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и потому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру, невозможно в принципе! Для нас, к примеру, все электроны одинаковы, они неразличимы ни в каком эксперименте. Возможно, что это и не так, но чтобы научиться их различать, надо самому человеку стать размером с электрон. А это вроде бы невозможно.

ния недоступной опыту реальности они перешли на язык абстрактных обозначений и математики.

И наконец, еще одно значимое ограничение потенциала научного метода связано с его инструментальной по сути природой. Научный метод — инструмент в руках человека, обладающего свободой воли. Он может подсказать человеку, как добиться того или иного результата, но он ничего не может сказать о том, что именно надо человеку делать. Человечество за два последних столетия настолько укрепилось в своем доверии к науке, что стало ожидать от нее рекомендаций практически на все случаи жизни. И во многом эти ожидания оправдываются. Наука может существенно поднять комфортность существования человека, избавить его от голода, многих болезней, даже клонировать человека уже почти готова. Она

Итак, наука, научный метод — вещи, безусловно, полезные и необходимые, но, к сожалению, не всемогущие. Точные границы научного метода пока еще размыты, неопределенны. Но то, что они есть, несомненно. Это не трагедия и не повод лишать науку доверия. Это всего лишь признание факта, что реальный мир гораздо богаче и сложнее, чем его образ, создаваемый наукой.

Вопросы для самоконтроля

2. Каковы основные общенаучные методы познания?

3. Каковы особенности наблюдения и измерения в квантовой физике?

4. Чем индукция отличается от дедукции?

5. Почему стандартная модель построения современного научного знания называется гипотетико-дедуктивной?

6. Каковы современные критерии и нормы научности?

7. Каковы критерии различения эмпирического и теоретического уровней научного познания? Какую роль играет каждый из этих уровней в научном познании?

8. В чем суть принципа фальсификации? Как он работает?

9. Каковы границы действенности научного метода?

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Разд. III.— М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2000.

2. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. — М.: Логос, 2000.

3. Концепции современного естествознания. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

4. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. — Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1997.

По большому историческому счету наука — сравнительно молодое социальное образование. Ей никак не более 2,5 тыс. лет.

Причем была сформирована не только привычка к доказательству, но проанализирован и сам процесс доказывания, создана теория доказательств — логика Аристотеля .

Античная наука дала и первый, доныне непревзойденный образец, канон построения законченной системы теоретического знания — геометрию Евклида .

Благодаря всем этим новациям античная культура за очень кроткий исторический срок создала замечательные математические теории ( Евклид ), космологические модели ( Аристарх Самосский ), сформулировала ценные идеи целого ряда будущих наук — физики, биологии и т.д. Но самое важное — был апробирован первый образец подлинно научного знания, интуитивно поняты основные его особенности, резко отличающие его от донаучного и ненаучного знания.

Основными элементами научного знания являются:

твердо установленные факты;

закономерности, обобщающие группы фактов;

теории, представляющие собой системы закономерностей, в совокупности описывающей некий фрагмент реальности;

научные картины мира, рисующие обобщенные образы всей реальности, в которых сведены в некое системное единство все теории, допускающие взаимное согласование.

Существуют два уровня научного познания : эмпирический и теоретический.

Проблема различения двух уровней научного познания — теоретического и эмпирического (опытного) — вытекает из одной специфической особенности его организации. Суть этой особенности заключается в существовании различных типов обобщения доступного изучения материала. Наука ведь устанавливает законы. А закон — есть существенная, необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь явлений, т.е. Нечто общее, а если строже — то и всеобщее для того или иного фрагмента реальности.

Общее же (или всеобщее) в вещах устанавливается путем абстрагирования, отвлечения от них тех свойств, признаков, характеристик, которые повторяются, являются сходными, одинаковыми во множестве вещей одного класса.

Разница в способах отыскания общего в вещах, т.е. установления закономерностей, и разводит эмпирический и теоретический уровни познания.

В наше время стандартная модель строения научного знания выглядит примерно так (рис. 3.2 ).

Познание начинается с установления путем наблюдения или экспериментов различных фактов. Если среди этих фактов обнаруживается некая регулярность, повторяемость, то в принципе можно утверждать, что найден эмпирический закон, первичное эмпирическое обобщение. И все бы хорошо, но, как правило, рано или поздно отыскиваются такие факты, которые никак не встраиваются в обнаруженную регулярность. Тут на помощь призывается творческий интеллект ученого, его умение мысленно перестроить известную реальность так, чтобы выпадающие из общего ряда факты вписались, наконец, в некую единую схему и перестали противоречить найденной эмпирической закономерности.

Возникает вопрос: можно ли четко отграничить псевдонаучные идеи от идей собственно науки?

Для этих целей разными направлениями методологии науки сформулировано несколько принципов. Один из них получил название принципа верификации : какое-либо понятие или суждение имеет значение, если оно сводимо к непосредственному опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически проверяемо.

Принцип верификации позволяет в первом приближении отграничить научное знание от явно ненаучного. Однако он не может помочь там, где система идей скроена так, что решительно все возможные эмпирические факты в состоянии истолковать в свою пользу — идеология, религия, астрология и т.п. В таких случаях полезно прибегнуть еще к одному принципу разграничения науки и ненауки, предложенному крупнейшим философом ХХ в. К. Поппером, — принципу фальсификации (рис. 3.3 ). Он гласит: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость или опровержимость.

Сами работающие в науке ученые считают вопрос о разграничении науки и ненауки не слишком сложным. Дело в том, что они интуитивно чувствуют подлинно и псевдонаучный характер знания, так как ориентируются на определенные нормы и идеалы научности, некие эталоны исследовательской работы. В этих идеалах нормах науки выражены представления о целях научной деятельности и способах их достижения. Хотя они исторически изменчивы, но все же во все эпохи сохраняется некий инвариант таких норм, обусловленный единством стиля мышления, сформированного еще в Древней Греции. Его принято называть рациональным. Этот стиль мышления основан по сути на двух фундаментальных идеях :

1) природной упорядоченности;

2) формального доказательства как главного средства обоснованности знания.

В рамках рационального стиля мышления научное знание характеризуют следующие методологические критерии :

согласованность или непротиворечивость, обеспечиваемая дедуктивным способом развертывания системы знания;

наличие предсказательной силы.

Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило на себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п.

Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! (видео 3.1 ).

Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного подхода есть свои издержки, область действия и границы применимости. В методологии науки вопрос о границах научного метода обсуждается, по крайней мере, со времен И. Канта . То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, — естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

Одну из таких границ очерчивает наш опыт (во всех возможных формах). А опыт наш, хотя и велик, но неизбежно ограничен.

Другой пограничный барьер на пути к всемогуществу науки возвела природа человека. Загвоздка оказалась в том, что человек — существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых по своим размерам с человеком). И средства, используемые учеными в научном поиске — приборы, язык описания и пр. — того же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами макропредставлениями о реальности начинает штурмовать микро- или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и поэтому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру невозможно.

Прежде полагали, что в науке идет непрерывное приращение научного знания, ныне логика развития науки представляется иной: последняя развивается не непрерывным накоплением новых фактов и идей, не шаг за шагом, а через фундаментальные теоретические сдвиги. Пошаговую логику неспешной эволюции науки сменила логика научных революций и катастроф. Ввиду новизны и сложности проблемы в методологии науки еще не сложилось общепризнанного подхода или модели логики развития научного знания.

Пожалуй, наибольшее число сторонников, начиная с 60-х гг. XX в., собрала концепция развития науки, предложенная американским историком и философом науки Томасом Куном (рис. 3.4 ).

Буквальный смысл этого слова — образец. В нем фиксируется существование особого способа организации знания, подразумевающего определенный набор предписаний, задающих характер видения мира, а значит, влияющих на выбор направлений исследования. В парадигме содержатся также и общепринятые образцы решения конкретных проблем.

Однако далеко не все исследователи методологии научного познания согласились с таким выводом. Альтернативную модель развития науки, также ставшую весьма популярной, предложил Имре Лакатос (рис. 3.5 ).

Его концепция, названная методологией научно-исследовательских программ , по своим общим контурам довольно близка к куновской, однако расходится с ней в принципиальнейшим пункте. И. Лакатос считает, что выбор научным сообществом одной из многих конкурирующих исследовательских программ может и должен осуществляться рационально, на основе четких рациональных критерий.

В общем виде лакатосовская модель развития науки может быть описана так. Исторически непрерывное развитие науки представляет собой конкуренцию научно-исследовательских программ.

Самая радикальная его интерпретация заключается в признании одной — единственное революции, которая состоит в победе над невежеством, суевериями и предрассудками, в результате чего и рождается, собственно, наука.

Другое понимание научной революции сводит ее к ускоренной эволюции.

В VI—IV вв. до н.э. была осуществлена первая революция в познании мира, в результате которой и появляется на свет сама наука. Исторический смысл этой революции заключается в отличии науки от других форм познания и освоения мира, в создании определенных норм и образцов построения научного знания. Наиболее ясно наука осознала саму себя в трудах великого древнегреческого философа Аристотеля . Он создал формальную логику (рис. 3.6 ).

Вторая глобальная научная революция приходится на XVI—XVIII вв. Ее исходным пунктом считается как раз переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической (рис. 3.7 ). Это, безусловно, самый заметный признак смены научной картины мира, но он мало отражает суть происшедших в эту эпоху перемен в науке. Их общий смысл обычно определяется формулой: становление классического естествознания. Такими классиками-первопроходцами признаны Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон.

В это время последовала целая серия блестящих открытий в физике (открытие сложной структуры атома, явление радиоактивности, дискретного характера электромагнитного излучения и т.д.). Их общим мировоззренческим итогом явился сокрушительный удар по базовой предпосылке механистической картины мира — убежденности в том что с помощью простых сил, действующих между неизменными объектами, можно описать все явления природы и что универсальный ключ к пониманию происходящего дает, в конечном счете, механика И. Ньютона.

Наиболее значимыми теориями, составившими основу новой парадигмы научного знания, стали теория относительности ( специальная и общая ) и квантовая механика .

Другой важной закономерностью развития науки принято считать единство процессов дифференциации и интеграции научного знания .

Но при этом, уже в рамках классического естествознания, стало постепенно утверждаться идея принципиального единства всех явлений природы, а следовательно, и отображающих их научных дисциплин.

К настоящему времени основные фундаментальные науки настолько сильно диффундировали друг в друга, что пришла пора задуматься о единой науке о природе.

В принципе можно согласиться с тем, что ныне интегративные процессы в естествознании стали ведущей силой его развития. Однако это утверждение не следует понимать так, что процессы дифференциации научного знания сошли на нет. Они продолжаются. Дифференциация и интеграция в развитии естествознания — не взаимоисключающие, а взаимодополнительные тенденции.

Однако главное достоинство математики, столь привлекательное для ученых-естественников, заключается в том, что она способна служить источником моделей, алгоритмических схем для связей, отношений и процессов, составляющих предмет естествознания.

Поскольку в математических формулах и уравнениях произведены некие общие соотношения свойств реального мира, они имеют обыкновение повторяться в разных его областях. На этом соображении построен такой своеобразный метод естественнонаучного познания, как математическая гипотеза. В ней идут не от содержания гипотезы к математическому ее оформлению, а наоборот, пробуют уже готовым математическим формам подобрать некое конкретное содержание.

Роль математики в современном естествознании трудно переоценить. Достаточно сказать, что ныне новая теоретическая интерпретация какого-либо явления считается полноценной, если удается создать математический аппарат отражающий основные закономерности этого явления. Однако не следует думать, что все естествознание в итоге будет сведено к математике. Построение различных формальных систем, моделей, алгоритмических схем лишь одна из сторон развития научного знания.

Появление принципа глобального эволюционизма означает, что в современном естествознании утвердилось убеждение в том, что материя, Вселенная в целом и во всех ее элементах не могут существовать вне развития.

Не вдаваясь в детали (они будут изложены в следующих главах), подчеркнем радикальное обновление наших представлений об устройстве мироздания: Вселенная нестационарна, она имела начало во времени, следовательно, она исторична, т.е. эволюционирует во времени. И эту 20-миллиардолетнюю эволюцию в принципе можно реконструировать!

Таким образом, идея эволюции прорвалась в физику и космологию. Но не только в них. В последние десятилетия благосклонное отношение к эволюционным представлениям начала проявлять и химия.

В ХХ в. эволюционное учение интенсивно развивалось и в рамках его прародительницы — биологии. Современный эволюционизм в научных дисциплинах биологического профиля предстает как многоплановое учение, ведущее поиск закономерностей и механизмов эволюции сразу на многих уровнях организации живой материи: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном и даже биогеоценотическом.

Появление синергетики в современном естествознании, очевидно, инициировано, подготовкой глобального эволюционного синтеза всех естественно — научных дисциплин. Эту тенденцию в немалой степени сдерживала разительная асимметрия процессов деградации и развития в живой и неживой природе.

Закон сохранения и превращения энергии (первое начало термодинамики) в принципе не запрещает такого перехода, лишь бы количество энергии сохранялось в прежнем объеме. Но, в реальности такого никогда не происходит. Вот эту-то односторонность, однонаправленность, перераспределения энергии в замкнутых системах и подчеркивает второе начало.

Главный мировоззренческий сдвиг, произведенный синергетикой, можно выразить следующим образом :

1) процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной по меньшей мере равноправны;

2) процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности) имеют единый алгоритм независимо от природы систем, в которых они осуществляются.

Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего универсального механизма, с помощью которого осуществляется самоорганизация, как в живой, так и в неживой природе. Под самоорганизацией при этом понимается спонтанный переход открытой неравновесной системы от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации. Отсюда следует, что объектом синергетики могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые удовлетворяют двум условиям :

1) должны быть открытыми;

2) должны быть существенно неравновесными.

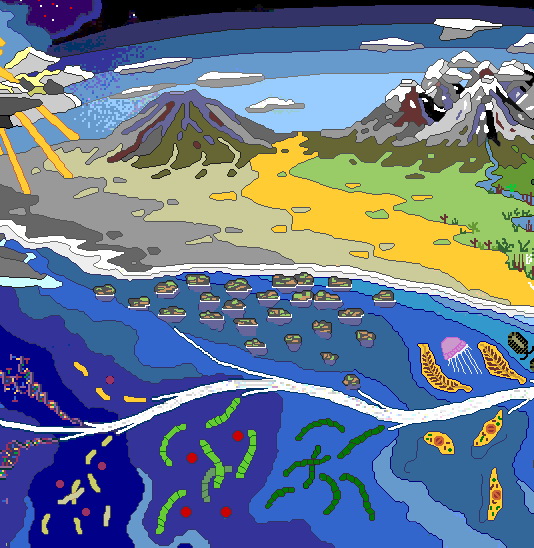

Мир, в котором мы живем, состоит из разномасштабных открытых систем, развитие которых подчиняется некоторым общим закономерностям. При этом он имеет свою долгую историю, которая в общих чертах известна современной науке.

Вот как выглядит хронология наиболее важных событий этой истории.

20 млрд. лет назад — Большой взрыв.

3 минуты спустя — образование вещественной основы Вселенной (фотоны, нейтрино и антинейтрино с примесью ядер водорода, гелия и электронов).

Через несколько сотен тысяч лет — появление атомов (легких элементов).

19—17 млрд. лет назад — образование разномасштабных структур (галактик).

15 млрд. лет назад — появление звезд первого поколения, образование атомов тяжелых элементов.

5 млрд. лет назад — рождение Солнца.

4,6 млрд. лет назад — образование Земли.

3,8 млрд. лет назад — зарождение жизни.

450 млн. лет назад — появление растений.

150 млн. лет назад — появление млекопитающих.

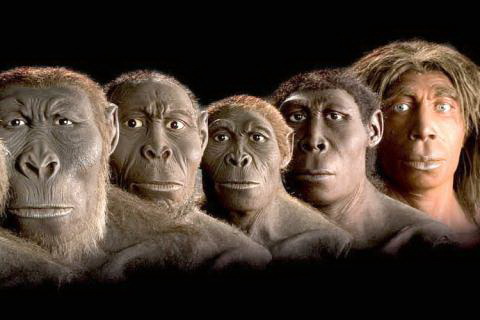

2 млн. лет назад — начало антропогенеза.

Каковы особенности научного знания?

Дайте характеристику современного представления о структуре научного познания

Охарактеризуйте основные элементы научной деятельности?

Каковы особенности развития науки согласно представлениям Т. Куна?

Каковы особенности развития науки согласно представлениям И. Лакатоса?

Каковы основные методологические критерии научности?

В чем суть принципа верификации?

В чем суть принципа фальсификации?

Назовите основные научные революции и их суть?

Каковы границы действенности научного метода?

В чем проявляются дифференциация и интеграция научного знания?

В чем суть принципа глобального эволюционизма?

Назовите принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира.

Дополнительные готовые рефераты на темы:

Целью данной курсовой является овладение навыками научно-исследовательской работы по актуальной в наше время проблеме, как методология научного познания.

Задачами данной курсовой является понять что такое научное познание, какие методы используются для анализа в науке.

Актуальность данной проблемы находит себя в том, что за последние столетие было найдено множество методов анализа информации.

Методы научного познания

Метод есть совокупность правил, приемов познавательной и практической деятельности, обусловленных природой и закономерностями исследуемого объекта.

Первая группа методов характеризует приемы и способы исследования во всех науках и на всех уровнях научного познания. К ним относятся методы наблюдения, эксперимента, анализа, синтеза, индукции, дедукции и т.д. Эти методы настолько универсальны, что работают даже на уровне обьщенного сознания. Охарактеризуем вкратце наиболее важные из них.

Исходным методом научного познания считается наблюдение, т.е. преднамеренное и целенаправленное изучение объектов, опирающееся на чувственные способности человека — ощущения и восприятия. В ходе наблюдения возможно получение информации лишь о внешних, поверхностных сторонах, качествах и признаках изучаемых объектов. Научное наблюдение характеризуется рядом особенностей:

· целенаправленностью и избирательностью — внимание наблюдателя фиксируется только на тех свойствах объекта, которые связаны с предварительно поставленной задачей;

· объективностью, т.е. возможностью контроля результатов наблюдения либо за счет повторного наблюдения, либо путем использования других методов исследования;

· полнотой, точностью, однозначностью и т.д.

Структура научного познания

За две с половиной тысячи лет своего существования наука превратилась в сложное, системно организованное образование с четко просматриваемой структурой. Основными элементами научного знания являются:

· твердо установленные факты;

· закономерности, обобщающие группы фактов;

· теории, как правило, представляющие собой системы закономерностей, в совокупности описывающих некий фрагмент реальности;

· методы как специфические приемы и способы исследования реальности, исходящие из особенностей и закономерностей изучаемых объектов;

· научные картины мира, рисующие обобщенные образы всей реальности, в которых сведены в некое системное единство все теории, допускающие взаимное согласование.

Главная опора, фундамент науки — это, конечно, установленные факты. Если они установлены правильно (подтверждены многочисленными свидетельствами наблюдения, экспериментов, проверок и т.д.), то считаются бесспорными и обязательными. Это — эмпирический, т.е. опытный, базис науки. Количество накопленных наукой фактов непрерывно возрастает. Естественно, они подвергаются первичному эмпирическому обобщению, приводятся в различные системы и классификации.

Обнаруженные в опыте общность фактов, их единообразие свидетельствуют о том, что найден некий эмпирический закон, общее правило, которому подчиняются непосредственно наблюдаемые явления.

Кроме того, эмпирические закономерности обычно малоэври-стичны, т.е. не открывают дальнейших направлений научного поиска. Эти задачи решаются уже на другом уровне познания — теоретическом.

Проблема различения двух уровней научного познания — теоретического и эмпирического (опытного) — появляется из одной специфической особенности его организации, суть которой заключается в существовании различных типов обобщения доступного изучению материала. Наука ведь устанавливает законы. А закон есть существенная, необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь явлений, т.е. нечто общее, а если строже — то и всеобщее для того или иного фрагмента реальности.

Критерии и нормы научности

Несмотря на внешне парадоксальную форму, а может быть, и благодаря ей, этот принцип имеет простой и глубокий смысл. К. Поппер обратил внимание на значительную асимметрию процедур подтверждения и опровержения в познании. Никакое количество падающих яблок не является достаточным для окончательного подтверждения истинности закона всемирного тяготения. Однако достаточно всего лишь одного яблока, полетевшего прочь от Земли, чтобы этот закон признать ложным. Поэтому именно попытки фальсифицировать, т.е. опровергнуть теорию, должны быть наиболее эффективны в плане подтверждения ее истинности и научности.

Теория, неопровержимая в принципе, не может быть научной. Идея божественного творения мира в принципе неопровержима. Ибо любую попытку ее опровержения можно представить как результат действия все того же божественного замысла, вся сложность и непредсказуемость которого нам просто не по зубам. Но раз эта идея неопровержима, значит, она вне науки.

Границы научного метода

Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п. Если к тому же не забывать, что подавляющая часть всех достижений науки получена за последние полторы сотни лет, то эффект получается колоссальный — человечество самым очевидным образом ускоряет свое развитие с помощью науки. И это, возможно, только начало. Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! Примерно такие настроения владели цивилизованным миром в 60—70-е годы XX в. Однако ближе к его концу блистательные перспективы немножко потускнели, восторженных ожиданий поубавилось и даже появилось некоторое разочарование: с обеспечением всеобщего благополучия наука явно не справлялась.

Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного метода есть свои издержки, область действия и границы применимости. Самой науке это было ясно уже давно. В методологии науки вопрос о границах научного метода дебатируется по крайней мере со времен И. Канта. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.

Одну из таких границ очерчивает наш опыт. Как ни критикуй эмпиризм за неполноту или односторонность, исходная его посылка все-таки верна: конечным источником любого человеческого знания является опыт (во всех возможных формах). А опыт наш хоть и велик, но неизбежно ограничен, хотя бы временем существования человечества. Десятки тысяч лет общественно-исторической практики — это, конечно, немало, но что это по сравнению с вечностью? И можно ли закономерности, подтверждаемые лишь ограниченным человеческим опытом, распространять на всю безграничную Вселенную? Распространять-то, конечно, можно, только вот истинность конечных выводов в приложении к тому, что находится за пределами опыта, всегда останется не более чем вероятностной.

С противником эмпиризма — рационализмом, отстаивающим дедуктивную модель развертывания знания, положение не лучше. Ведь в этом случае все частные утверждения и законы теории выводятся из общих первичных допущений, постулатов, аксиом и проч. Однако эти первичные постулаты и аксиомы, не выводимые и, следовательно, не доказуемые в рамках данной теории, всегда чреваты возможностью опровержения. Это относится и ко всем фундаментальным, т.е. наиболее общим, теориям. Таковы, в частности, постулаты бесконечности мира, его материальности, симметричности и т.д. Нельзя сказать, что эти утверждения вовсе бездоказательны. Они доказываются хотя бы тем, что все выводимые из них следствия не противоречат друг другу и реальности. Но ведь речь может идти только об изученной нами реальности. За ее пределами истинность таких постулатов из однозначной превращается опять-таки в вероятностную. Так что сами основания науки не имеют абсолютного характера и в принципе в любой момент могут быть поколеблены.

Другой пограничный барьер на пути к всемогуществу науки возвела сама природа человека. Загвоздка оказалась в том, что человек — существо макромира (т.е. мира предметов, сопоставимых по своим размерам с человеком). И средства, используемые учеными в научном поиске, — приборы, язык описания и проч. — того же масштаба. Когда же человек со своими макроприборами и макропредставлениями о реальности начинает штурмовать микро- или мегамир, то неизбежно возникают нестыковки. Наши макропредставления не подходят к этим мирам, никаких прямых аналогов привычным нам вещам там нет, и потому сформировать макрообраз, полностью адекватный микромиру, невозможно в принципе! Для нас, к примеру, все электроны одинаковы, они неразличимы ни в каком эксперименте. Возможно, что это и не так, но чтобы научиться их различать, надо самому человеку стать размером с электрон. А это вроде бы невозможно.

Заключение

Знание – идеальное воспроизведение в языковой форме обобщенных представлений о закономерных связях объективного мира.

Функциями знания являются обобщение разрозненных представлений о закономерностях природы общества и мышления; хранение в обобщенных представлениях всего того, что может быть передано в качестве устойчивой основы практических действий.

Специфика научного знания обусловлена многозвенной структурой, элементами которой выступают изучаемые явления, чувственные образы, мысли, собственные, общие и понятийные имена, единичные и универсальные высказывания. Если действовать в довольно грубой дихотомической манере (деля целое на две части), то приходим к сопоставлению единичного и общего. Сферу единичного часто называют фактуальным сфера общего при этом называется теоретическим. Как сфера единичного (факт), так и сфера общего (теория) не представляют собой монолиты, они многомерны и содержат различные компоненты. Так, факт включает событийный, перцептивный (чувственный) и лингвистический компоненты. Теория содержит бытийный, когнитивный (мыслительный) и лингвистический компоненты. При этом теория — это высшая, самая развитая организация научных знаний, которая дает целостное отображение закономерностей некоторой сферы действительности и представляет собой знаковую модель этой сферы. Эта модель строится таким образом, что некоторые из ее характеристик, которые имеют наиболее общую природу, составляют ее основу, другие же подчиняются основным или выводятся из них пологическим правилам. Поэтому под теорией в широком смысле слова имеется в виду система достоверных представлений, идей, принципов, объясняющих какие-либо явления.

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т. д.) определяется целым рядом факторов, Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы метода.

система определенных способов и приемов, применяемых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т. п.); учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии.

Из проделанной мной исследовательской работы я могу сделать вывод, что научное знание играет огромную роль в жизни науки.

Основную роль в познании и анализе информации используются различные методы:

1. философские методы,

2. общенаучные методы,

3. аксиоматические методы,

5. аналитический метод.

Исходя из этого, можно сказать, что все методы в научном познании играют огромную роль.

Список литературы

1. Аруцев А.А., Ермолаев Б.В. Концепции современного естествознания. — М.: 2008.

2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. — М.: 2005.

3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Разд. III. — М.: 2009.

4. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. — М.: Логос, 2008.

5. Концепции современного естествознания. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

6. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. — Киев: Ника-Центр; Вист-С, 2007.

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Читайте также: