Доктринальные основы большевистского строя кратко

Обновлено: 28.06.2024

Большевики, придя к власти, создали принципиально новую политическую систему. Они ликвидировали все старые государственные учреждения (Государственный совет, министерства, местные органы самоуправления — городские думы и земства). Были отвергнуты прежняя система судопроизводства, принципы формирования и функционирования армии. Реализация диктатуры пролетариата (политической власти рабочих), провозглашенной большевиками, и задача укрепления их власти требовали создания новой государственной машины.

Принципы внешней политики и методы ее проведения также претерпели значительные изменения. Она была крайне идеологизирована, опиралась на идею пролетарского интернационализма и ожидание мировой революции. В первые годы своего существования Советское государство оказалось в полной международной изоляции.

Формирование новой политической системы

Провозглашение Съезда Советов высшим законодательным органом страны не получило полного воплощения на практике. Была ограничена также роль Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). Реальная политическая власть принадлежала Президиуму ВЦИК и Совету народных комиссаров (СНК), который присвоил себе не только исполнительную, но и законодательную власть. Его декреты подлежали немедленному исполнению. Местное управление сосредоточивалось в губернских и уездных Советах. Для контроля за их деятельностью создавались революционные комитеты (ревкомы), состоявшие исключительно из сторонников большевиков.

Особое внимание уделялось формированию аппарата, призванного защищать власть большевиков. В конце октября (11 ноября — по новому стилю) 1917 г. для охраны общественного порядка начали организовывать рабоче-крестьянскую милицию. В ноябре декретом СНК учреждались народные суды в составе председателя и народных заседателей. Политические дела рассматривались в революционных трибуналах, подчиненных Народному комиссариату юстиции. ° Декабре 1917 г. при СНК была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф. Э. Дзержинским. Она получила неограниченные полномочия: от ареста и следствия до вынесения приговора и его исполнения. ВЧК была выведена из-под государственного контроля и согласовывала свои действия лишь с высшим партийным руководством страны.

В ноябре — декабре 1917 г. СНК подчинил себе руководство армией и уволил более тысячи генералов и офицеров, не принявших советскую власть. Старая армия демобилизовывалась. В январе 1918 г. были приняты декреты о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота на добровольной основе. Деятельность большевистского правительства вызвала сопротивление многих социальных слоев (помещиков, буржуазии, чиновничества, офицерства, духовенства). В Петрограде и других городах зрели антибольшевистские заговоры. Меньшевики и правые эсеры отказались сотрудничать с большевиками. Левые эсеры заняли выжидательную позицию, так как не хотели порывать с социалистическими партиями и в то же время боялись потерять доверие народных масс. Они поддержали идею Всероссийского исполнительного комитета профсоюза железнодорожников (Викжель) создать многопартийное социалистическое правительство и сместить В. И. Ленина с поста Председателя Совнаркома. Это предложение породило серьезные разногласия среди руководства большевистской партии. Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков, В. П. Милютин, В. П. Ногин в первых числах ноября вышли из состава ЦК, часть наркомов — из правительства. Возникший конфликт В. И. Ленину удалось разрешить: Л. Б. Каменева на посту председателя ВЦИК заменили Я. М. Свердловым, в СНК ввели Г. И. Петровского, П. И. Стучку, А. Д. Цюрупу и др. В середине ноября было достигнуто соглашение с левыми эсерами, и в декабре их представители вошли в Совет народных комиссаров (в том числе И. 3. Штейнберг, П. П. Прошьян, А. Л. Колегаев, В. А. Карелин).

Роспуск Учредительного собрания

5 января 1918 г. открылось Учредительное собрание. В нем преобладали эсеры (40% голосов). Большевики получили 22,5% мест. Председателем Учредительного собрания был избран правый эсер В. М. Чернов. Выборы показали, что большевики являются лишь второй по влиянию политической силой.

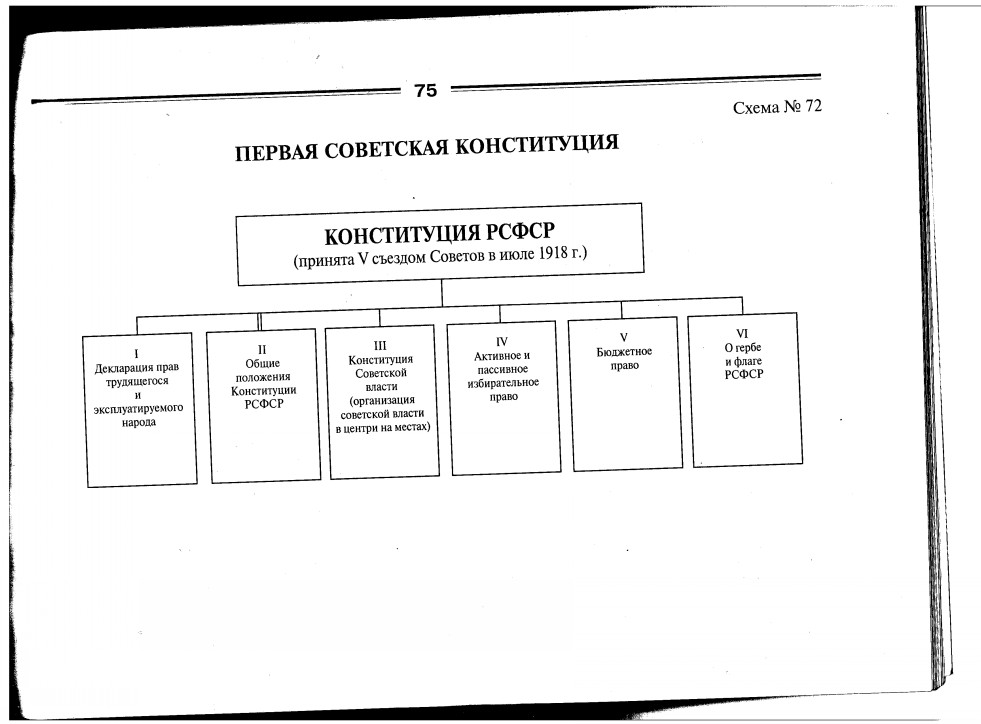

Конституция РСФСР 1918 г.

Избирательного права лишались представители бывших эксплуататорских классов, священннослужители, офицеры и агенты полиции. Вводилось преимущество рабочих по сравнению с крестьянами в нормах представительства при выборах в органы власти (1 голос рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян). Выборы были не всеобщими, не прямыми, не тайными и не равными. Конституция закрепила систему центральных и местных органов советской власти.

Она декларировала введение политических свобод (слова, печати, собраний, митингов и шествий). Однако на практике это не имело реального подтверждения. Более того. Конституция 1918 г. не предусматривала возможность участия имущих классов и их партий в политической жизни.

Экономическая и социальная политика

Исходя из своей политической доктрины в экономической политике большевистское руководство проводило линию на полное уничтожение частной собственности. Планировалось постепенное обобществление производства и создание централизованного управления экономикой. Национализировались банки, железнодорожный транспорт, средства связи. Казенные предприятия были поставлены под государственный контроль. Первоначально частные промышленные предприятия не были национализированы. На них декретом от 14 ноября 1917 г. вводился рабочий контроль через фабзавкомы. Они следили за производством, продажей продукции и финансовой деятельностью администрации.

При распределении земли советская власть поддерживала бедноту, что вызвало недовольство и сопротивление кулаков. Они стали придерживать хлеб. В городах возникла угроза голода. В связи с этим Совнарком перешел к политике жесткого давления на деревню. В мае 1918 г. была введена продовольственная диктатура. Это означало запрещение хлебной торговли и изымание запасов продовольствия у зажиточных крестьян путем посылки в деревню продовольственных отрядов (продотряды). Они опирались на помощь комитетов бедноты (комбеды), созданных в июне 1918 г. Местные Советы, в которых преобладали кулаки, были распущены; их функции были переданы комбедам. Все эти меры породили на селе социальную напряженность, противостояние зажиточного крестьянства большевистской власти и явились одной из причин гражданской войны.

Брестский мир

Первоочередной задачей внешней политики был выход из войны. Это диктовалось как общим стремлением народа к миру, так и неспособностью Советской России продолжать военные действия в силу сложнейшего внутреннего положения. Союзники России на Западе категорически отказались рассматривать мирные инициативы Совнаркома. Поэтому встал вопрос о подписании сепаратного договора с Германией.

3 декабря 1917 г. в Брест-Литовске было подписано перемирие и начались переговоры о мире. Советская делегация внесла предложение заключить его без территориальных аннексий и контрибуций. Германия выдвинула претензии на огромные территории бывшей Российской империи — Польщу, часть Прибалтики, Украины и Белоруссии. В связи с этим переговоры были прерваны.

Германия предъявила ультиматум с новыми территориальными претензиями, требовала демобилизовать армию и выплатить большую контрибуцию. Советское правительство было вынуждено принять грабительские и унизительные условия. 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир. По нему от России отторгались Польша, Прибалтика, часть Белоруссии, а также Карс, Ардаган и Батум на Кавказе (в пользу Турции). Советское правительство обязывалось вывести свои войска из Украины, выплатить 3 млрд. рублей репараций и прекратить революционную пропаганду в центрально-европейских странах.

В середине марта IV Чрезвычайный съезд Советов большинством голосов ратифицировал Брестский мир. Левые эсеры были против и в знак протеста вышли из состава Совнаркома. С этого времени утвердилась однопартийность в системе исполнительной власти Советской России. Правительственная коалиция большевиков с эсерами развалилась.

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии смела кайзеровскую империю. Это позволило Советской России разорвать Брестский договор, вернуть большую часть утраченных по нему территорий. Немецкие войска ушли с территории Украины. В Латвии, Литве. Эстонии и Белоруссии устанавливалась советская власть.

Внутренняя политика весной 1918 г.

Декретом от 28 июня 1918 г. предписывалась ускоренная национализация крупных и средних предприятий. В последующие годы она была распространена и на мелкие, что привело к ликвидации частной собственности в промышленности. Одновременно формировалась жесткая отраслевая система управления. Весной 1918 г. была установлена государственная монополия внешней торговли.

Логическим продолжением продовольственной диктатуры стала продразверстка. Государство определяло свои потребности в сельскохозяйственной продукции и заставляло крестьянство поставлять ее без учета возможностей деревни. 11 января 1919 г. продразверстка была введена на хлеб. К 1920 г. она распространилась на картофель, овощи и др. За изъятые продукты крестьянам оставляли квитанции и деньги, терявшие из-за инфляции свою стоимость. Установленные твердые цены на продукты были в 40 раз ниже рыночных. Деревня отчаянно сопротивлялась и поэтому продразверстка рсализовывалась насильственными методами с помощью продотрядов.

Деятельность других политических партий, боровшихся против диктатуры большевиков, их экономической и социальной политики: кадетов, меньшевиков, эсеров (сначала правых, а потом и левых), была запрещена. Одни видные общественные деятели эмигрировали, других — репрессировали. Все попытки возродить политическую оппозицию насильственно пресекались. В Советах всех уровней большевики добивались полного единовластия путем их перевыборов или разгона. Деятельность Советов приобретала формальный характер, так как они лишь исполняли предписания большевистских партийных органов. Независимость потеряли профсоюзы, поставленные под партийный и государственный контроль. Они перестали быть защитниками интересов рабочих. Запрещалось стачечное движение под предлогом, что пролетариат не должен выступать против своего государства. Не соблюдалась провозглашенная свобода слова и печати. Почти все небольшевистские печатные органы были закрыты. В целом издательская деятельность жестко регламентировалась и была крайне ограничена.

Оценка советского периода в истории нашей страны является, пожалуй, самой острой и дискуссионной проблемой современной исторической науки и общественно-политической мысли. Ученые и общественные деятели в данной связи высказывают противоположные мнения, которые часто страдают чрезмерным субъективизмом, односторонностью, политически аганжированы.

В связи с формированием в Российской Федерации новой модели государственности, основанной на приоритете демократических ценностей, верховенстве закона и принципов многопартийности возникают закономерные проблемы преодоления последствий существования в нашей стране тоталитарного большевистского режима. Именно поэтому вопросы, связанные с анализом проблем его формирования и развития, а также с установлением однопартийной системы и судьбой отечественной многопартийности сегодня чрезвычайно актуальны.

Нельзя не отметить, что вопросы, связанные с формированием большевистского режима, имеет и важное методологическое значение, в связи с тем, что он напрямую затрагивает вопросы связи политологической теории с исторической практикой. В этом контексте возникает сложный вопрос – существует ли в рамках исторической реальности теоретическая конструкция тоталитарного режима.

Таким образом, в связи со сложностью и неоднозначностью указанных проблем историкам лишь предстоит поставить точку в их обсуждении. В настоящей работе характеризуются лишь отдельные аспекты указанных проблем.

1. Доктринальные основы большевистской власти. Основные этапы формирования большевистского режима

Взгляды большевиков на государственное устройство определялись европейской практикой парламентаризма, российской народнической политической культурой и марксизмом.

Учитывая все эти обстоятельства, К. Маркс и Ф. Энгельс отвергали буржуазный парламентаризм, считая, что система самоуправления народа есть более совершенная форма государства. Суть их идеи состояла в перенесении тяжесть государственного управления с центральных государственных органов на местные.

От народничества большевики взяли веру в возможность безгосударственного устройства общества в виде системы народного само Советское государство и право (1917–1991 гг.) управления. В.И. Ленин был искренне убежден в том, что государственные функции вполне доступны рабочим, крестьянству и городской бедноте. Причем, как и народники, большевики отталкивались от абстрактных схем, а не глубокого и беспристрастного анализа социально-политических реалий России. [1]

[1] Деревянко А.П. История России: учеб. для вузов / А.П. Деревянко. – М.: Проспект, 2009. С.432.

Идеи К. Маркса начали распространяться в России с 1870-х гг. В 1898 г. на своем первом съезде была создана общероссийская марксистская партия – РСДРП, расколовшаяся спустя пять лет на два течения – большевистское и меньшевистское. Лидером и идеологом большевизма стал В.И.Ленин. Большевизм(марксизм-ленинизм) - леворадикальное направление марксистской мысли, связанное с деятельностью В.И.Ленина и других российских большевиков.

Его концепция власти и государства развивала марксо-энгельсовские положения о государстве. Среди этих положений главные – о классовости государства, о диктатуре пролетариата.

Сугубая классовость – врожденная, неотъемлемая и определяющая черта государства. Она внутренне присуща ему в силу нескольких причин: 1) воплощение в государстве антагонизма классов, расколовшего общество со времени утверждения в нем частной собственности и появления общественных групп с противоречивыми экономическими интересами; 2) комплектование аппарата государства лицами из среды господствующего класса; 3) осуществление государственной машиной политики, угодной и выгодной господствующему классу. Рассуждения о том, что государство выполняет множество функций по удовлетворению потребностей общества в целом глубоко чужда Ленину.

Второе важнейшее положение ленинского учения о государстве – идея государства как орудия диктатуры господствующего класса. Конкретное содержание феномена “диктатуры класса” Ленин видит в том, что:

1) диктатуру определенного класса составляет его власть, т.е. господство над всеми остальными социальными группами;

2) такая диктатура включает в себя опору власти на прямое насилие, осуществляемое в самых различных формах;

3) непременным признаком диктатуры класса является его несвязанность какими-либо законами.

К вопросу о свободе, взятой во всех ее аспектах и реализуемой посредством институтов демократии и права, Ленин на всем протяжении своей деятельности оставался равнодушным. Он был последовательным антилибералом.

Анализируя проблему государства и революции, Ленин видел две возможности: использовать старую государственную машину или полностью сломать ее. Вслед за Марксом он выбирает второй путь. “Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать”. Пролетариат учреждает собственное государство не для установления свободы в обществе, а для насильственного подавления своих противников.

Государственной формой диктатуры пролетариата, вовлечения трудящихся в политическую жизнь, по Ленину, должна быть Республика Советов. Конструирование советского государства считалось одним из открытий, сделанных Лениным в области политической теории. Советы - это учреждения, которые одновременно и законодательствуют, и исполняют законы, и сами же контролируют исполнение законов. Строится такого типа республика на основе демократического централизма, что предполагало выборность всех органов власти снизу доверху, подотчетность их и подконтрольность, сменяемость депутатов.

Важнейшим элементом ленинского учения о государстве является положение о руководящей роли коммунистической партии в государстве. “Ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии”. В теории партия и институты государства внешне сохраняют свои специфические черты. Но на кадровом уровне эти структуры переплетаются, сращиваются. В качестве партийных функционеров большевики принимают управленческие решения, в качестве руководящих работников госаппарата они же проводят их в жизнь. Не получается даже “однопартийного государства”, ибо – по сути, нет самой государственности как суверенной организации публичной власти.

Перспектива отмирания государственности обернулась в жизни полной анемией собственно государственных институтов, формированием в обществе таких негосударственых структур (коммунистическая партия), которые создали организацию тоталитарной власти и сами стали ее подлинными центрами.

Ленинский фундаментализм послужил основой для возникновения сталинского режима, теоретики которого, выдвинув идею об усилении классовой борьбы по мере социалистического строительства, создали идейную основу для обеспечения общественных преобразований (обобществления производства, индустриализации народного хозяйства, коллективизации села и т.д.) средствами террора и насилия над гражданским населением.

Стремление укрепить социалистический строй без присутствия иностранных войск (как это случилось в Восточной Европе) в бывшей Югославии породило так называемый ”кооперативный социализм”. Эту версию социализма отличали установки на мирное сосуществование с капиталистическими государствами, признание внутренних конфликтов и противоречий социалистического строительства, децентрализацию государственного управления и наделение трудовых коллективов правом распоряжаться результатами своего труда, стремление установить рыночные отношения.

Идеи К. Маркса начали распространяться в России с 1870-х гг. В 1898 г. на своем первом съезде была создана общероссийская марксистская партия – РСДРП, расколовшаяся спустя пять лет на два течения – большевистское и меньшевистское. Лидером и идеологом большевизма стал В.И.Ленин. Большевизм(марксизм-ленинизм) - леворадикальное направление марксистской мысли, связанное с деятельностью В.И.Ленина и других российских большевиков.

Его концепция власти и государства развивала марксо-энгельсовские положения о государстве. Среди этих положений главные – о классовости государства, о диктатуре пролетариата.

Сугубая классовость – врожденная, неотъемлемая и определяющая черта государства. Она внутренне присуща ему в силу нескольких причин: 1) воплощение в государстве антагонизма классов, расколовшего общество со времени утверждения в нем частной собственности и появления общественных групп с противоречивыми экономическими интересами; 2) комплектование аппарата государства лицами из среды господствующего класса; 3) осуществление государственной машиной политики, угодной и выгодной господствующему классу. Рассуждения о том, что государство выполняет множество функций по удовлетворению потребностей общества в целом глубоко чужда Ленину.

Второе важнейшее положение ленинского учения о государстве – идея государства как орудия диктатуры господствующего класса. Конкретное содержание феномена “диктатуры класса” Ленин видит в том, что:

1) диктатуру определенного класса составляет его власть, т.е. господство над всеми остальными социальными группами;

2) такая диктатура включает в себя опору власти на прямое насилие, осуществляемое в самых различных формах;

3) непременным признаком диктатуры класса является его несвязанность какими-либо законами.

К вопросу о свободе, взятой во всех ее аспектах и реализуемой посредством институтов демократии и права, Ленин на всем протяжении своей деятельности оставался равнодушным. Он был последовательным антилибералом.

Анализируя проблему государства и революции, Ленин видел две возможности: использовать старую государственную машину или полностью сломать ее. Вслед за Марксом он выбирает второй путь. “Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать”. Пролетариат учреждает собственное государство не для установления свободы в обществе, а для насильственного подавления своих противников.

Государственной формой диктатуры пролетариата, вовлечения трудящихся в политическую жизнь, по Ленину, должна быть Республика Советов. Конструирование советского государства считалось одним из открытий, сделанных Лениным в области политической теории. Советы - это учреждения, которые одновременно и законодательствуют, и исполняют законы, и сами же контролируют исполнение законов. Строится такого типа республика на основе демократического централизма, что предполагало выборность всех органов власти снизу доверху, подотчетность их и подконтрольность, сменяемость депутатов.

Важнейшим элементом ленинского учения о государстве является положение о руководящей роли коммунистической партии в государстве. “Ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии”. В теории партия и институты государства внешне сохраняют свои специфические черты. Но на кадровом уровне эти структуры переплетаются, сращиваются. В качестве партийных функционеров большевики принимают управленческие решения, в качестве руководящих работников госаппарата они же проводят их в жизнь. Не получается даже “однопартийного государства”, ибо – по сути, нет самой государственности как суверенной организации публичной власти.

Перспектива отмирания государственности обернулась в жизни полной анемией собственно государственных институтов, формированием в обществе таких негосударственых структур (коммунистическая партия), которые создали организацию тоталитарной власти и сами стали ее подлинными центрами.

Ленинский фундаментализм послужил основой для возникновения сталинского режима, теоретики которого, выдвинув идею об усилении классовой борьбы по мере социалистического строительства, создали идейную основу для обеспечения общественных преобразований (обобществления производства, индустриализации народного хозяйства, коллективизации села и т.д.) средствами террора и насилия над гражданским населением.

Стремление укрепить социалистический строй без присутствия иностранных войск (как это случилось в Восточной Европе) в бывшей Югославии породило так называемый ”кооперативный социализм”. Эту версию социализма отличали установки на мирное сосуществование с капиталистическими государствами, признание внутренних конфликтов и противоречий социалистического строительства, децентрализацию государственного управления и наделение трудовых коллективов правом распоряжаться результатами своего труда, стремление установить рыночные отношения.

© 2009-2010 Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации.

Материалы по предмету

- Методический раздел

- Об авторе

- Учебно-методические рекомендации

- Программа курса

- Примерная тематика рефератов

- Библиографический список

- Тема 1. Предмет и методы истории политических и правовых учений

- Тема 2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока

- Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции

- Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме

- Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе в Средние века

- Тема 6. Политико-правовые идеи философов Арабского Востока и поэтов-мыслителей Востока

- Тема 7. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации

- Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии, Англии и Германии в XVII–XVIII вв.

- Тема 9. Политические и правовые учения французских просветителей и утопистов XVIII в.

- Тема 10. Консервативные политические и правовые учения во Франции и Германии конца XVIII – начала XIX вв.

- Тема 11. Политические и правовые учения классиков немецкой философии

- Тема 12. Либеральные и социальные политические и правовые учения в Западной Европе первой половины XIX в.

- Тема 13. Политические и правовые концепции социалистов-утопистов в Западной Европе в первой половине XIX в.

- Тема 14. Европейская политико-правовая мысль во второй половине XIX в.

- Тема 15. Национально-освободительная политическая мысль западных и южных славян в ХIХ в.

- Тема 16. Политико-правовая идеология марксизма и большевизма

- Тема 17. Политическая мысль в Соединенных Штатах Америки периода Войны за независимость

- Тема 18. Политическая и правовая мысль Древнерусского государства

- Тема 19. Политические и правовые идеи в Русском централизованном государстве в XV–XVII вв.

- Тема 20. Политические и правовые учения в России в XVIII в.

- Тема 21. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в.

- Тема 22. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX – начале XX вв.

- Тема 23. Политико-правовые взгляды мыслителей Русского зарубежья

- Тема 24. Современные политические правовые идеи

План

- Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса

- Идеи марксизма в России. Научные основы социализма Г. В. Плеханова

- Политико-правовая идеология большевизма. В. И. Ленин. И. В. Сталин

1. Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса

Марксизм возник в середине XIX в. на базе критической переработки достижений немецкой классической философии (Г. Гегель, Л. Фейербах), английской политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо и др.) и французского утопического социализма (А. Сен-Симон, Ш. Фурье), того, что позднее В. И. Ленин назвал теоретическими источниками марксизма. Идеи о буржуазной сущности государства, о неизбежности социальной революции, о диктатуре пролетариата, об отмирании государства - эти положения лежат в основе доктрины марксизма.

Марксизм - созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом философское и социально-политическое учение, включающее: философский материализм и диалектику; материалистическое понимание истории (теорию общественных формаций); обоснование экономических законов движения капиталистического общества (теорию прибавочной стоимости и др.); теорию классовой борьбы; теорию пролетарской революции.

Энгельс изучал военную историю и науку, антропологию и физиологию, турецкую историю, арабскую культуру. Владел практически всеми европейскими языками, знал персидский и немного русский язык.

Базовыми моментами в теории марксизма является: учение о базисе и надстройке и теория исторического материализма.

Учение о базисе и надстройке. Базис (от гр. basis – основание) - совокупность исторически определенных производственных отношений, лежащих в основе надстройки. Надстройка – совокупность идеологических отношений и взглядов – политики, права, морали, религии, философии, искусства и соответствующих им организаций и учреждений (государство, партии, церковь и т.д.). Государство и право - часть надстройки и всегда выражают интересы экономически господствующего класса.

Теория исторического материализма. К. Маркс считал, что история подчиняется определенным законам общественного развития. Человечество, развиваясь от первобытного строя к коммунистическому обществу, проходит ряд этапов, и переход от одного этапа к другому принимает форму классовой борьбы между имущими и неимущими, эксплуататорами и эксплуатируемыми. Исторический процесс представляет собой последовательную прогрессивную смену общественно-экономических формаций, которая происходит, когда производительные силы приходят в противоречие с производственными отношениями. Этот социальный конфликт разрешается путем революции, после которого все надстроечные структуры приходят в соответствие с новым базисом общества.

Государство.

Признаки государства: разделение подданных по территориальным делениям; публичная власть; налоги, необходимые для содержания публичной власти.

Марксизм стал самым влиятельным учением конца XIX – начала XX вв. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса получило развитие в трудах К. Каутского, П. Лафарга, Г. Плеханова, В. Ленина, И. Сталина и др.

2. Идеи марксизма в России.

Научные основы социализма Г. В. Плеханова

Новым направлением общественной мысли в России 1880-нач. 1890-х гг. стал марксизм. Условно его подразделяют на два течения – легальный (критический) марксизм и нелегальный (революционный).

Основные положения политико-правовых взглядов Г.В.Плеханова:

3. Политико-правовая идеология большевизма.

В. И. Ленин. И. В. Сталин

Большевизм – радикальное направление в российском революционном движении, основанное на марксистской идеологии, но испытавшее влияние и взглядов русских революционеров 2-й половины XIX в. (Н. Г. Чернышевского, П. Н. Ткачева, С. Г. Нечаева), а также вобравшее в себя опыт революционного движения во Франции, в основном периода якобинской диктатуры.

Термин появился в 1903 г., когда на II съезде российской социал-демократической партии (РСДРП) произошел раскол между сторонниками В. И. Ленина, отстаивающими идею рабочей партии нового типа, основанной на жесткой организации и безусловном подчинении всех низовых ячеек партии руководящему центру (большевики), и сторонниками Л. Мартова и Г. Плеханова, выступавшими за построение массовой партии по европейскому образцу (меньшевики).

Взгляды большевиков с 1903 до октября 1917 гг. претерпевали трансформацию: во время первой мировой войны большевики выступили за поражение царского правительства и превращение империалистической войны в войну гражданскую, поражение в войне использовать для осуществления буржуазно-демократической, а затем социалистической революции. Придя к власти, большевики осуществили радикальные преобразования в общественной и экономической сферах, исходя из идеи диктатуры пролетариата, чтов реальности означало монополизм большевистской партии.

Ленинизм – политическое учение В. И. Ленина, развившего теорию марксизма: материалистическую диалектику, теорию классовой борьбы и диктатуры пролетариата, учение о государстве и революции, о решающей роли революционной партии в социальных преобразованиях и др.

Основные положения большевизма (ленинизма):

1. Классовость государства – как врожденная, неотъемлемая и всеопределяющая черта государства. Она присуща ему всегда. Характерные черты: комплектование аппарата государства из среды господствующего класса; осуществление политики, в интересах господствующего класса (идея государства как орудия диктатуры господствующего класса).

2. Диктатура класса – господство определенного класса над всеми остальными; ориентация власти на насилие, осуществляемое в самых разных формах. Непременным признаком диктатуры класса является несвязанность какими-либо законами.

3. Пролетарская (социалистическая) революция. Задача пролетарской революции закачается в насильственном уничтожении буржуазного государства, а целью – завоевание рабочими массами власти и установление диктатуры пролетариата.

4. Диктатура пролетариата. В случае победы социалистической революции появляется новое государство – государство диктатуры пролетариата.

7. Возможность пролетарской революции и построения социализма в отдельно взятой стране с неразвитыми капиталистическими отношениями.

Государство.

Форма государства. Ленин полностью разделял предложенную Марксом классификацию типов государства в зависимости от господствующих в них производственных отношений: рабовладельческое, феодальное и буржуазное. Рассматривая отдельные формы государства: монархия, республика, аристократия, демократия, он указывал, что при всем многообразии государственных форм все эти государства объединяет одно: по своей сути они являются диктатурой господствующего класса.

Право (буржуазное) в понимании В.И. Ленина, есть совокупность правовых норм, правил поведения, выражающих волю буржуазии, как господствующего класса капиталистического общества и обусловленную, в конечном счете, материальными условиями существования этого класса.

Развитию основных положении ленинского учения о диктатуре пролетариата и ее роли в построении социализма были посвящены труды И.В. Сталина.

Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) (1879–1953 гг.) родился в Гори Тифлисской губернии Российской империи. Был Народным комиссаром по делам национальностей РСФСР (1917-1923), Народным комиссаром государственного контроля РСФСР (1919-1920), Народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (1920-1922); Генеральным секретарем ЦК РКП(б) (1922-1925), Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) (1925-1934), Секретарем ЦК ВКП(б) (1934-1952),Секретарем ЦК КПСС (1952-1953); Председателем Совета Народных Комиссаров СССР (1941-1946), Председателем Совета Министров СССР (1946-1953); Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР (1941-1947), Председателем Государственного Комитета Обороны (1941-1945), Народным комиссаром обороны СССР (1941-1946), Народным комиссаром Вооружённых Сил СССР (1946-1947). Маршал Советского Союза (с 1943), Генералиссимус Советского Союза (с 1945). Член Исполнительного комитета Коминтерна (1925-1943). Почётный член Академии наук СССР (с 1939). Герой Социалистического Труда (с 1939), Герой Советского Союза (с 1945).

Положение о характерных чертах пролетарской революции. На основе обобщения опыта социалистических революции и исходя из ленинских указаний он сформулировал положение о характерных чертах пролетарской революции, определяющих сущность, цели, задачи и основные стороны диктатуры пролетариата. Он выделил и рассмотрел следующие три основные стороны диктатуры пролетариата:

- использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров, для обороны страны, для упрочения связей с пролетариями других стран, для развития и победы революции во всех странах;

- использование власти пролетариата для отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс от буржуазии, для упрочения союза пролетариата с этими массами, для вовлечения этих масс в дело социалистического строительства, для государственного руководства этими массами со стороны пролетариата;

- использование власти пролетариата для организации социализма, для уничтожения классов, для перехода в общество без классов, в социалистическое общество.

Только все эти стороны, взятые вместе, указывает он, дают полное и законченное понятие диктатуры пролетариата.

Учебно-методическая литература

Рекомендуемая литература:

- Антология мировой политической мысли. - М., 1997. Т. 1-5.

- Антология мировой правовой мысли. - М., 1999. Т. 1-5.

- История государственно-правовых учений. Учебник. Отв. ред. В. В. Лазарев. - М., 2006.

- История политических и правовых учений. Под ред. В. С. Нерсесянца. - М., 2003 (любое издание).

- История политических и правовых учений. Под ред. О. В. Мартышина. - М., 2004 (любое издание).

- История политических и правовых учений. Под ред. О. Э. Лейста. - М., 1999 (любое издание).

- История политических и правовых учений: Хрестоматия. - М., 1996.

- История политико-правовых учений. Под ред. А. Н. Хорошилова. - М., 2002.

- История политических и правовых учений. Под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой. - М., 2007.

- Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений в России 11-20 вв. - М., 1995.

- Рассолов М. М. История политических и правовых учений. - М., 2010.

- Чичерин Б. Н. История политических учений. - М., 1887-1889, Т.1-5.

Рекомендуемая дополнительная литература:

- Адоратский В. В. О теории и практике ленинизма (революционного марксизма). - М.-Л., 1924.

- Алексеев Н. Русский народ и государство. - М., 1998.

- Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции (любое издание).

- Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма (любое издание).

- Ленин В. И. Государство и революция (любое издание).

- Ленин В. И. О диктатуре пролетариата (любое издание).

- Ленин В. И. О Троцком и троцкизме (любое издание)

- Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. //К.Маркс и Ф. Энгельс (любое издание).

- Маркс К. Гражданская война во Франции (любое издание)

- Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии (любое издание)

- Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. - М., 1986.

- Основные задачи науки советского социалистического права. - М., 1938.

- Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм. - М., 1926.

- Плеханов Г. В. Наши разногласия. Избранные философские произведения. - М., 1956. Т.1.

- Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке (любое издание)

- Энгельс Ф. Анти-Дюринг (любое издание)

- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства (любое издание).

Вопросы для самоконтроля и подготовки к тестированию:

[2] К.Маркс выдвинул концепцию азиатского способа производства, который он поместил на нижнюю ступень схемы формаций, после чего уже шли античной, феодальный и капиталистический способы производства. Особенностью этого способа производства он считал отсутствие института частной собственности.

Читайте также: