Производство электроэнергии на гидроэлектростанции доклад

Обновлено: 28.06.2024

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

Гидроэлектростанция (ГЭС) - электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы 2 основных фактора: круглогодичная гарантированная обеспеченность водой и наличие больших уклонов реки.

Принцип работы ГЭС.

Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Необходимый напор воды формируется строительством плотины, что приводит к концентрации реки в определенном месте, или естественным током воды (деривацией), или использованием совместно и плотины, и деривации.

В здании ГЭС располагается все энергетическое оборудование.

В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию, и дополнительное оборудование: устройства управления и контроля над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.

ГЭС разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:

мощные - вырабатывают от 25 МВт и выше;

средние - до 25 МВт;

малые гидроэлектростанции - до 5 МВт.

Мощность ГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов.

Особенностью ГЭС является цикличность мощности в зависимости от природных факторов.

Различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.

ГЭС делятся в зависимости от максимального использования напора воды:

высоконапорные - более 60 м;

средненапорные - от 25 м;

низконапорные - от 3 до 25 м.

Принцип работы используемых в ГЭС турбин един.

Вода, находящаяся под давлением (напор воды), поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться.

Механическая энергия, передается на гидрогенератор, который вырабатывает электроэнергию.

Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами - стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.

На высоконапорных ГЭС применяются ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами.

На средненапорных ГЭС применяются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины.

На низконапорных ГЭС применяются поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах.

ГЭС делятся в зависимости от принципа использования природных ресурсов:

На русловых ГЭС напор воды создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку.

Такие гидроэлектростанции на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.

Вода подается непосредственно к турбинам ГЭС.

На приплотинных ГЭС напор воды также создается при полном перегораживании плотины, здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части.

Вода, имеющая большее давление, нежели на русловых ГЭС, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели.

На деривационных ГЭС необходимая концентрация воды посредством деривации.

Вода подводится непосредственно к зданию ГЭС.

На гидроаккумулирующих ГЭС (обозначаемых ГАЭС) вырабатываемая электроэнергия аккумулируется и используется в моменты пиковых нагрузок.

В течение времени не пиковой нагрузки агрегаты ГАЭС работают как насосы от внешних источников энергии, когда её стоимость не высока (например, ночью), и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны.

В моменты пиковых нагрузок вода из них поступает в напорный трубопровод и приводит в действие турбины.

В состав ГЭС могут входить шлюзы, судоподъемники, , рыбопропускные, ирригационные водозаборные сооружения и др.

Для производства электрической энергии используются возобновляемые природные ресурсы, поэтому конечная стоимость получаемой электроэнергии ниже, чем при использовании других видов электростанций, и нет вредных выбросов в атмосферу.

Однако построить ГЭС можно только там, где можно создать большой напор воды.

Создаваемые при этом водохранилища обычно заливают большую территорию земли, иногда это приводит к нарушению экологического равновесия.

Добыча электроэнергии гидроэнергетикой происходит с использованием энергии движущейся воды. Дожди, тающий снег обычно с холмов и гор создают ручьи и реки, которые в конечном итоге текут в океан. Энергия этой движущейся воды может быть существенной (по рафтингу известно).

Эта энергия используется на протяжении веков. Еще древние греки использовали колеса воды, чтобы размолоть пшеницу в муку. Помещенное в реке, колесо под воздействием воды поворачивается. Кинетическая энергия реки вращает колесо и преобразуется в механическую энергию, на которой работает мельница.

Развитие гидроэнергетики

В конце XIX века гидроэнергетика стала источником для добычи электроэнергии. Первая ГЭС была построена в Ниагара-Фолс в 1879 году. В 1881 году уличные фонари в городе Ниагара-Фолс были запитаны энергией гидроэнергетики. В 1882 году первая гидроэлектростанция (ГЭС) в мире начала действовать в Соединенных Штатах в Эпплтон, Висконсин. На самом деле ГЭС и угольные электростанции добычу электроэнергии производят аналогичным образом. В обоих случаях используется для включения пропеллер, называемый турбиной, которая затем поворачивает через вал и вращает электрический генератор, который производит электричество. Угольные электростанции используют пар для вращения турбинных лопаток, а гидроэлектростанции используют падающую воду — результаты совпадают.

Во всем мире источник энергии гидроэлектростанции производят около 24 процентов электроэнергии в мире обеспечивая более 1 миллиарда человек энергией. ГЭС в мире имеет выход в общей сложности 675 000 мегаватт, энергетический эквивалент 3,6 миллиарда баррелей нефти, согласно мировой лаборатории возобновляемых источников энергии.

Как получается электричество из воды

Электричество из воды гидроэлектростанции получают благодаря воде. Типичная ГЭС представляет собой систему с трех частей:

- электростанции, где производится электричество;

- плотина, которая может быть открыта или закрыта для управления потоком воды;

- водохранилище, где вода может храниться.

Вода за плотиной протекает через плотину и толкает винт в турбине, вращая его. Турбина вращает генератор для добычи электроэнергии. Количество добытой электроэнергии, которая может быть сгенерирована зависит сколько воды движется через систему. Электричество может передаваться на заводы и предприятия через общую энергосистему.

Гидроэнергетика является самым дешевым способом получения электроэнергии сегодня. Это потому, что после того, как была построена плотина и оборудование установлено, источник энергии — проточная вода — бесплатно. Это источник чистого топлива, возобновляемый ежегодно со снегов и осадков.

Количество электроэнергии, которое производит ГЭС зависит от двух факторов:

Добыча электроэнергии в гидроэнергетике легко регулируема, операторы могут контролировать поток воды через турбину для производства электроэнергии по требованию. Кроме того искусственные водохранилища могут использоваться для отдыха, плавания или гребли.

Но перекрытие рек может уничтожить или нарушить дикую природу и другие природные ресурсы. Некоторым видам рыбы, как лосось, могут быть перекрыты пути на нерест. Гидроэлектростанции могут также вызвать низкий уровень растворенного кислорода в воде, которая является вредной для обитания речной фауны.

Электричество, как основополагающий двигатель развития цивилизации, вошло в жизнь человечества сравнительно недавно. Активное использование электроэнергии началось чуть более ста лет назад.

От Древнего Китая до XXI века

С давних времён человечество стремилось продуктивно использовать энергию воды. За несколько веков до начала нашей эры уже существовали водяные мельницы в Китае, Индии, Средней и Малой Азии. На Руси водяные мельницы появились, судя по дошедшим до нас летописям, в XI веке и использовались для помола зерна. Особенно широко водяные колёса стали применяться в качестве промышленных двигателей во времена Петра I в связи с бурным развитием горнорудного дела на Урале. Водяные двигатели использовались для привода кузнечных мехов, поршневых воздуходувов, кузнечных молотов, прокатных станков, водоотливных насосов и других машин.

Для дальнейшего развития промышленности потребовалось создать более совершенный водяной двигатель, который был теоретически обоснован и разработан в начале XIX века и впервые назван турбиной. В отличие от примитивного водяного колеса, которое было создано по наитию, гидравлическая турбина оптимизирована для наилучшей передачи валу силы давления, создаваемой потоком на лопастях рабочего колеса.

Современные гидравлические турбины по принципу подвода и прохождения потока по рабочему колесу делятся на следующие три основных типа.

- Осевые (турбина Каплана и пропеллерная турбина), в которых поток воды поступает на лопасти колеса и протекает по ним в осевом направлении по спиральным линиям, причём ось вращения потока совпадает с осью вращения рабочего колеса.

- Радиально-осевые (турбина Френсиса). В этих турбинах поток воды поступает на лопасти колеса и вначале протекает по спиральным линиям в радиальном направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса, а затем изменяет свое направление с радиального на осевое.

- Ковшовые (турбина Пелтона), поток воды в которых поступает на рабочее колесо свободной струёй, направленной по касательной к рабочему колесу.

По второму способу классификации гидравлических турбин — в зависимости от изменения давления воды — различают реактивные турбины (осевые и радиально-осевые) и импульсные (ковшовые).

Большинство гидравлических турбин являются реактивными и подходят для работы при низком (

Устройство и принцип работы гидроэлектростанции

С давних времен люди пользовались движущей силой воды. Мололи муку на мельницах, колеса которых приводились в движение потоками воды, сплавляли тяжелые стволы деревьев вниз по течению, в общем использовали гидроэнергию для решения самых разных задач, включая промышленные.

Машинное отделение гидроэлектростанции "Hoover Dam" (Аризона, США)

В конце 19 века, с началом электрификации городов, гидроэлектростанции начали очень резко завоевывать популярность в мире. В 1878 году в Англии появилась первая в мире гидроэлектростанция, которая питала тогда всего одну дуговую лампу в картинной галерее изобретателя Уильяма Армстронга… А к 1889 году только в Соединенных Штатах гидроэлектростанций насчитывалось уже 200 штук.

Одним из важнейших шагов в освоении гидроэнергетики стало сооружение в 1930-е годы в США Плотины Гувера. Что касается России, то здесь уже в 1892 году, в Рудном Алтае на реке Березовка, была построена первая четырехтурбинная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт, призванная обеспечить электричеством шахтный водоотлив Зыряновского рудника. Так, с освоением человечеством электричества, гидроэлектростанции ознаменовали собой стремительный ход промышленного прогресса.

Знаменитые исторические ГЭС:

Принцип работы ГЭС

Сегодня современные гидроэлектростанции — это огромные сооружения на гигаватты установленной мощности. Однако принцип работы любой ГЭС остается в целом достаточно простым, и везде почти полностью одинаковым. Напор воды, направленный на лопасти гидротурбины, приводит ее во вращение, а гидротурбина в свою очередь, будучи соединена с генератором, вращает генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию, которая и подается на трансформаторную станцию, а затем и на ЛЭП.

В машинном зале гидроэлектростанции установлены гидроагрегаты, которые преобразуют энергию потока воды в энергию электрическую, а непосредственно в здании гидроэлектростанции располагаются все необходимые распределительные устройства, а также устройства управления и контроля работы ГЭС.

Мощность гидроэлектростанции зависит от количества и от напора воды, проходящей через турбины. Непосредственно напор получается благодаря направленному движению потока воды. Это может быть вода накопленная у плотины, когда в определенном месте на реке строится плотина, или же напор получается благодаря деривации потока, - это когда вода отводится от русла по специальному туннелю или каналу. Так, гидроэлектростанции бывают плотинными, деривационными и плотинно-деривационными.

Наиболее распространенные плотинные ГЭС имеют в своей основе плотину, перегораживающую русло реки. За плотиной вода поднимается, накапливается, создавая своего рода водяной столб, обеспечивающий давление и напор. Чем выше плотина — тем сильнее напор. Самая высокая в мире плотина имеет высоту 305 метров, это плотина на Цзиньпинской ГЭС мощностью 3,6 ГВт, что на реке Ялунцзян в западной части провинции Сычуань на Юго-Западне Китая.

Гидростанции, использующие энергию воды, бывают двух типов. Если река имеет небольшое падение, но относительно многоводна, то при помощи плотины, перегораживающей реку, создают достаточную разность уровней воды.

Над плотиной образуется водохранилище, обеспечивающее равномерную работу станции в течение года. У берега ниже плотины, в непосредственной близости к ней устанавливается водяная турбина, соединенная с электрическим генератором (приплотинная станция). Если река судоходна, то у противоположного берега делается шлюз для пропуска судов.

Если же река не очень многоводна, но имеет большое падение и бурное течение (например, горные реки), то часть воды отводится по специальному каналу, имеющему гораздо меньший уклон, чем река. Канал этот иногда имеет протяженность в несколько километров. Иногда условия местности вынуждают заменить канал тоннелем (для мощных станций). Таким образом создается значительная разность уровней между выходным отверстием канала и нижним течением реки.

У конца канала вода поступает в трубу с крутым наклоном, у нижнего конца которой располагается гидротурбина с генератором. Благодаря значительной разности уровней вода приобретает большую кинетическую энергию, достаточную для питания станции (деривационные станции).

Подобные станции могут иметь большую мощность и относиться к разряду районных электростанций (смотрите - Малые ГЭС). На самых малых станциях турбина иногда заменяется менее эффективным, по более дешевым водяным колесом.

Здание Жигулевской ГЭС с верхнего бьефа

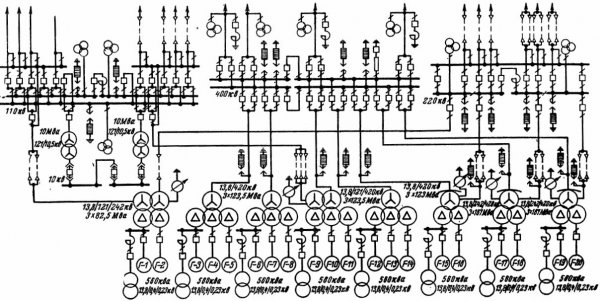

Принципиальная схема электрических соединений Жигулёвской ГЭС

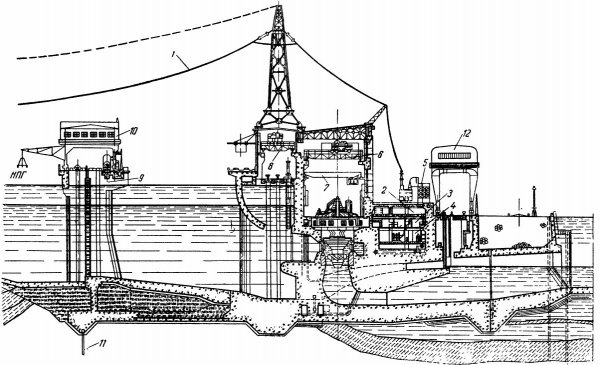

Разрез по зданию Жигулёвской ГЭС. 1 —выводы на открытое распределительное устройство 400 кВ; 2 —этаж кабелей 220 и 110 кВ; 3 — этаж электрооборудования, 4 — аппаратура охлаждения трансформаторов; 5 — шинопроводы соединяющие обмотки генераторного напряжения трансформаторов в "треугольники"; 6 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 7 — кран грузоподъемностью 30 т; 8 — кран грузоподъемностью 2X125 т ; 9 — сороудерживающее сооружение; 10 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 11 — металлический шпунт; 12 — кран грузоподъемностью 2X125 т.

Жигулёвская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе, в 1957—1960 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

Первый агрегат станции мощностью 105 тыс. кет был введен в эксплуатацию в конце 1955 г., в течение 1956 г. было введено в эксплуатацию еще 11 агрегатов и за 10 мес. 1957 г. — остальные восемь агрегатов.

На ГЭС установлено и работает большое количество нового, в ряде случаев уникального, энергетического оборудования.

Виды ГЭС и их устройства

Кроме плотины гидроэлектростанция включает в себя здание и распределительное устройство. Основное оборудование ГЭС находится в здании, здесь установлены турбины и генераторы. Кроме плотины и здания, в ГЭС могут наличествовать шлюзы, водосбросные устройства, рыбоходы и судоподъемники.

Каждая ГЭС представляет собой уникальное сооружение, поэтому главная отличительная черта ГЭС от других типов промышленных электростанций — это их индивидуальность. Кстати, самое большое в мире водохранилище находится в Гане, это водохранилище Акосомбо на реке Вольта. Оно занимает 8500 квадратных километров, что составляет 3,6% площади всей страны.

Если по ходу русла реки имеется значительный уклон, то возводят деривационную ГЭС. Здесь нет необходимости в строительстве большого плотинного водохранилища, вместо этого вода только направляется через специально возводимые водоводные каналы или тоннели прямо к зданию электростанции.

Иногда на деривационных ГЭС устраивают небольшие бассейны суточного регулирования, позволяющие управлять напором, и таким образом влиять на количество вырабатываемой электроэнергии в зависимости от загруженности электросети.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — особый вид гидроэлектростанций. Здесь сама станция предназначена для того, чтобы сгладить суточные перепады и пиковые нагрузки на энергосистему, и тем самым повысить надежность работы электросети.

Такая станция способна работать как в генераторном режиме, так и в накопительном, когда насосы закачивают воду в верхний бьеф из нижнего бьефа. Бьефом, в данном контексте, называется объект типа бассейна, являющийся частью водохранилища, и примыкающий к гидроэлектростанции. Верхний бьеф располагается по течению выше, нижний — ниже по течению.

Примером ГАЭС может служить водохранилище Таум Саук в Миссури, возведенное в 80 километрах от Миссисипи, вместимостью 5,55 млрд. литров, позволяющее энергосистеме обеспечить пиковую мощность в 440 МВт.

Читайте также: