Причины и ход гражданской войны проблемы расказачивания доклад

Обновлено: 28.06.2024

Реферат по учебной дисциплине "История России"

на тему: "Гражданская война в России 1917-1922 гг.".

2. Причины гражданской войны.

3. Кто такие красные? Идеология, нормативные акты, лидеры, экономическая основа .

4. Кто такие белые в гражданской войне? Идеология, военные лидеры, финансирование.

5. Роль иностранной интервенции в период гражданской войны.

6. Основные этапы гражданской войны.

8. Список литературы.

1. Введение.

Гражданская война – тяжелое время для любой страны. Это самый ужасный исход событий, когда люди одной страны поднимают друг на друга оружие. После революции 1917 года народ ждал, что их жизнь измениться к лучшему, но вместо этого получили кровопролитные бои.

Возникла особая политическая ситуация, когда противоборствующие стороны не видели других вариантов, кроме войны. Большевики, взявшие правление в свои руки, уже не желали ни с кем делить власть. Их оппозиция так же видела решение только в полном уничтожении противника.

После свершившейся революции у России было множество путей развития, но случилось так, что все, кроме большевиков, не предпринимали решительных действий по наведению порядка в стране. Но, как только они взялись за работу, сразу нашлись противники.

Гражданская война была около сотни лет назад, поэтому сохранилось значительное количество письменных источников. Сохранились издаваемые документы, в свое время были записаны свидетельства очевидцев тех событий. В советское время мы могли видеть только одну точку зрения, теперь есть возможность изучить остальные.

Гражданская война многое разрушила. Большевикам пришлось все строить практически с чистого листа. Социалисты устроили самый большой в истории человечества социальный эксперимент на территории нашей страны. Истоки всего произошедшего стоит искать именно в гражданской войне. В этот период времени и формируется основа будущего социалистического государства.

2. Причины гражданской войны.

Войны никогда не затеваются на пустом месте, а для гражданской войны они должны быть особо вескими. К началу XX века в России сложился целый клубок проблем, требующих немедленного решения.

После свержения царя в стране не сложилось единого сильного политического центра. Каждый видел будущее России по своему, но никто не предпринимал решительных действий по управлению страной. Но когда все взяли в свои руки коммунисты, сразу нашлись недовольные.

Уже не одну сотню лет нарастали противоречия между крестьянами и помещиками, господствовала нещадная эксплуатация рабочих на предприятиях. После издания декретов о земле, о национализации промышленности и банков, уничтожение сословий и сословного неравенства те, кто прежде имел власть и силу, оказались недовольны такими кардинальными преобразованиями.

И без того сложная экономическая ситуация в период революции буквально провалилась в экономическую бездну. Безработица, инфляция, недостаток продовольствия в городах. Введение продовольственной разверстки и всеобщая трудовая повинность вместе с запретом рыночных отношений настроила против коммунистов часть крестьян и городского населения.

В марте 1918 года был подписан мирный договор с Германией. Война давно тяготила страну, для дальнейшего участия не хватало ресурсов и процветало массовое дезертирство. Однако Брестский мир часть общества тут же прозвала позорным событием. Условия договора многих привели к мысли, что это именно Германия финансирует большевиков.

Антибольшевистские силы быстро нашли иностранную поддержку. Даже те, кто первоначально был на их стороне, вполне обоснованно полагали, что интервенты не помощники, а захватчики. Это еще больше раскололо общество на части.

Самой важной причиной стало то, что ни одна из сторон не была готова к мирному решению конфликта. Большевики не желали уступать полученную власть кому-либо, а оппозиция не хотела мириться с властью большевиков. Противоречия в новой властной верхушке втянули стану в многолетнюю гражданскую войну, а страдать пришлось обычному народу.

3. Кто такие красные? Идеология, нормативные акты, лидеры, экономическая основа.

Социалистическое движение в России было представлено несколькими партиями: эсеры(социалисты-революционеры), РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия). В свою очередь, в РСДРП не нашлось единства, и они раскололись на большевиков и меньшевиков. Именно большевикам удалось взять власть в свои руки.

Основой идеологии большевиков стало учение Карла Маркса, но переработано Лениным. Считалось, что новая версия больше соответствует современным реалиям и конкретно ситуации в России. Дополненное учение стали называть марксизмом-ленинизмом.

Путем революции в стране должна была утвердиться диктатура пролетариата. Управление переходило в руки депутатов из рабочего класса. Утверждение власти рабочих в одной стране должно было послужить катализатором революции во всем мире.

25 октября 1917 г. большевики взяли власть в свои руки и в этот же день начал работу совет рабочих и солдатских депутатов. Первым был принят декрет о мире. Кроме провозглашения мира между враждующими странами, был объявлен рабочий интернационализм, что могло послужить основой для мировой коммунистической революции.

Декрет о земле привел к национализации всей земли. Теперь никто, кроме государства не мог считаться собственником. Декрет вводил запрет на наемный труд, обработкой могли заниматься только те, кому земля передавалась в пользование: личное хозяйство, хутора, картели, общины.

Съезд принял решение о передаче всей власти в стране съезду депутатов и Военно-революционному комитету. На местах власть получили местные советы. Не смотря на это, оставались и крестьянские советы, в которых больше влияния имели эсеры. После объединения с левыми эсерами эта проблема решилась. Между заседаниями съездов вся власть отдавалась всероссийскому центральному исполнительному комитету (ВЦИК).

Главой правительства стал совет народных комиссаров. Председателем со дня основания и до своей смерти бессменно был В.И. Ленин. Для управления создали 13 народных комиссариатов, каждый из которых отвечал за свою сферу деятельности. Председатели комиссариатов и вошли в состав совнаркома.

Не смотря на то, что государство считалось рабочей диктатурой, все высшие посты занимали большей частью интеллигенция. Страной управляли профессиональные революционеры, сами рабочие управляли только на местах.

10 ноября 1917 г. принят декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов, сбылась давняя мечта простого народа. В январе 1918г. церковь отделили от государства.

Первые декреты были направлены на систематизацию работы в стране до созыва учредительного собрания. Людям старались дать именно то, чего они хотели, поэтому при составлении рабочие и крестьянские наказы.

Декретом от 3 января1918 года ВЦИК практически поставил точку в борьбе за власть. Любые действия по присвоению себе функций государства теперь считали контрреволюционными. Это давало свободу действий в борьбе с любыми проявлениями недовольства со стороны аппозиции.

До сих пор бытует множество мнений и не утихают споры вокруг вопроса об источниках финансирования большевиков. Перед революцией они выпускали множество ежедневных газет, да и само проведение в жизнь амбициозных планов стоило не малых денег.

Есть мнение, что денежную помощь оказала Германия. Немцы старались выбить Россию из войны, поэтому предлагали помощь всем антиправительственным движениям, принимали ее большевики или нет, доподлинно не известно.

Для газетных публикаций основным источником дохода стал рабочий класс, который добровольно отдавал деньги революционерам. В начале XX века революционный настрой стал своеобразной модой, поэтому практически каждый крупный купец, банкир, многие интеллигенты вносили пожертвования в революционные партии. Именно на эти средства и совершалась революция в стране. После того, как большевики взяли власть в свои руки, поток пожертвований еще больше возрос.

4. Кто такие белые в гражданской войне? Идеология, военные лидеры, финансирование.

Вопреки распространенному мнению, в белом движении были не только монархисты. В состав белого движения влились все, кого большевики оттеснили от власти, это монархисты, и революционеры – демократы.

Четкой политической программы у белых не было. Главная цель – избавиться от красных и взять власть в свои руки, что потом делать с этой властью они на данном этапе не решили. Единственный способ добиться своего – гражданская война. Они, как и красные видели выход только в силовом решении конфликта.

Лидерами движения стали адмирал Деникин на юге и Колчак на просторах Сибири. Основой белого движения стали регулярные войска, это привело к тому, что будущее России они видели в мощном лидере. Будет ли это новая династия или выбранное лицо, единогласного решения не было.

Толчком к началу действий для белых послужил мятеж во главе, которого стоял генерал Корнилов. Первоначально белым удалось получить перевес. Причиной послужило и общее недовольство части населения первыми декретами большевиков, и широкий военный опыт лидеров движения. Армейцы принимали пополнения и в ускоренной форме тренировали новобранцев.

Первоначально, белое движение существовало так же на спонсорской помощи и личных вложениях лидеров. Но уже летом 1918 года к ним в руки попала большая часть золотого запаса страны, находившегося в Казани. Этим золотом они щедро платили иностранцам за оказанную помощь. Снаряжение продавалось по сильно завышенным ценам, и к окончанию гражданской войны белая гвардия не получила всего, за что заплатила российской казной.

5. Роль иностранной интервенции в период гражданской войны.

Интервенция началась в 1918 г. и закончилась в октябре 1922. Основная цель – свергнуть красных. Попутно планировалось ослабить Россию до такой степени, чтобы она распалась на несколько государств. Англия и Франция уже поделили между собой сферы влияния, а с востока наступала Япония.

Иностранная армия занимала в основном порты, в сражения между противоборствующими сторонами они принципиально не вмешивались. В их планы входило как можно сильнее ослабить обе стороны, чтобы иметь возможность, затем диктовать свою волю.

Красная армия не вела боев против интервентов, но в местах своего нахождения им противостояли местные партизанские отряды. Партизанам не удавалось эффективно бороться с хорошо организованной армией.

Войска интервентов больше давили своим присутствием, нежели реальными действиями. Не решаясь действовать самостоятельно, интервенты пользовались чужими руками. Так 25 мая 1918 года устроил восстание 45 тысячный чехословацкий корпус. Выступление поддержали все антисоветские силы.

Результатом стало поражение красной армии, на всех территориях начиная от Поволжья и далее на Восток. Коммунисты потеряли Урал, Сибирь и дальний Восток. Одновременно восстали и крестьяне Черноземья, недовольные политикой продразверстки.

Кроме Антанты и ее союзников на территории России находилась и другая противоборствующая сторона. Германские войска заняли часть Украины, Беларуси и Прибалтики. После окончания первой мировой войны немцы отступили, но европейский блок остался, не смотря на то, что формальной причиной присутствия была защита от немецких войск.

Советскому режиму удалось мирно договориться с иностранцами. Интервенты согласились освободить территорию только взамен на признание российских долгов и независимость нескольких кавказских территорий.

Европейские и американские войска ушли в 1920 году. На дальнем востоке вплоть до 1922 года оставались Японские войска, но и они в итоге оставили свои притязания и смирились с советским правительством в России.

6. Основные этапы гражданской войны.

Острое противоборство сил на фоне общего экономического кризиса в стране привело к гражданской войне. В разные периоды времени борьба шла с переменным успехом, поэтому, можно выделить несколько этапов:

1. Этап: Весна – осень 1918г. Поводом к началу военных действий послужил разгон учредительного собрания. Противники большевиков хотели его возобновить, но уже без участия РКП(б).

Эсеры отделяются и создают свое правительство в Казани. Левые эсеры тоже уходят от большевиков после заключения мира с Германией, и начинают вести террор против власти советов. Не без косвенной помощи интервентов Колчак берет власть в части Поволжья, в Сибири и на Урале. Тем временем, Деникин поднимает Кубань и Дон. Против грабительской продразверстки начинают восставать крестьяне.

Ответным действием красных стало объявление военного коммунизма. Спешно начинает формироваться красная армия. На данном этапе значительный перевес наблюдается в сторону белых и всех остальных антисоциалистических движений.

2. Этап. Ноябрь 1918 – конец 1919гг. Началом этого этапа стало окончательное формирование военных группировок у каждой из противоборствующих сил. Окончательно оформляется белая гвардия и в рядах красной армии завершается массовая мобилизация.

Высадку интервентов по берегам Черного моря местное население воспринимало как захватническую войну. Связь белых с интервентами дискредитировала их в глазах простых людей.

В 1919 году большевики заменили продразверстку фиксированным продовольственным налогом. Кроме того, обещали крестьянам право собственности на землю, в то время, как белые желали восстановить прежние права землевладения. Крестьянское движение развивалось само по себе, и не было частью белой армии, но оно значительно помогало распылить силы красных.

Новыми декретами советскому правительству удается расположить к себе народ. Теперь большая часть населения настроена против белых, которые хотят вернуть землю помещикам и насильно мобилизуют в свою армию. Простое население страны сыграло не маловажную роль в переломе войны в сторону красных.

К 1920 году армия Колчака была разбита, это стало переломным моментом. Собрать значительную военную мощь на этом рубеже белым уже не удалось. С северной стороны наступала армия Миллера и Юденича, но они не могли стать решающей силой.

Уже летом 1919 г. основным стало южное направление. Южная армия под руководством Деникина сосредоточила не малую силу. В рядах белой армии сражалось 150000 человек. Но красным удалось обратить их в бегство.

3. Этап. Начало 1920 года – март 1921. Этот период историки часто называют малой гражданской войной. Те, кто являлся реальной угрозой советской власти, уже были повержены. Оставшиеся силы белой армии постоянно отступали.

Борону Врангелю удалось закрепиться в Крыму и организовать хорошее сопротивление, но уже в ноябре 1920 года эти силы потерпели поражение. Оставшиеся в живых лидеры белого движения спешили покинуть страну.

4. Этап. Март 1921 – 1922гг. с марта 1921 года социалистическое правительство постепенно переводит страну не мирные рельсы. Основные силы белой армии уже повержены, с интервентами удалось достичь соглашения, и они так же покинули страну.

На протяжении двух последних лет сохраняются лишь малые очаги сопротивления новому правительству и новому режиму. Остаются мятежники в Сибири, на Кавказе, на Дону и на Кубани. Но с этими мелкими восстаниями красная армия легко покончила.

В результате кровопролитной гражданской войны красным удалось закрепиться у власти, но цена у этой победы оказалась высока:

- В боях с обеих сторон погибло около 10 миллионов человек;

- 2.5 миллиона иммигрировали. Среди них было множество людей, которые могли оказаться полезными для России;

- Россия потеряла Польшу, Прибалтику, Финляндию и Бессарабию. Эти территории отошли странам Антанты в качестве выкупа за отведение войск с территории страны;

- В стране наблюдался экономический упадок. Практически всю экономику пришлось выстраивать заново.

Еще в 1917 году у России было несколько возможных вариантов развития, к 1922 остался только один. Сейчас трудно сказать, был ли он лучшим.

Белая армия потерпела поражение, и причин тому было не мало. Основной причиной стало то, что у них не было единого командного центра. Каждая армия действовала самостоятельно, не согласуя маневры с остальными силами. У красной армии был единый командный центр с общей задачей.

Провальным оказался лозунг единой и неделимой России. Его отсутствие могло привести в ряды белой гвардии национальные армии тех, кто желал отделиться, но неделимость настраивала национальные меньшинства против белых.

Руководители белых были в основном военной элитой, они умели вести армию в бой, но совершенно не разбирались в нуждах простого народа. В руках у большевиков были собраны рабочие и крестьянские наказы. Тонко манипулируя общественным мнением, путем издания новых декретов красные сумели настроить народные массы против белых. Это тоже стало одним из решающих факторов в победе коммунистов.

7. Заключение.

Гражданская война тяжело ударила по стране. Прежде всего, пострадал обычный народ. Основной причиной стала непримиримость врагов, начавших борьбу за власть в России. На фоне глубоких экономических проблем люди легко шли за теми, кто обещал лучшую жизнь.

Большевики готовились к революции и имели четкую политическую программу. Национализация земли и промышленных мощностей и создание диктатуры пролетариата. Первое время коммунисты неоправданно игнорировали запросы крестьянства, но как только исправили этот промах, получили победу в гражданской войне.

Идеологом большевиков оставался В.И. Ленин. Основой стало учение К.Маркса, но значительно переработанное. Революция в одной стране виделась только как пример. В скором времени коммунисты ждали мировую революцию и старались всячески подстегивать этот процесс.

В белом движении единства не было. В него вливались все, кто был против власти советов. Это и монархисты, и демократы, и умеренные социалисты. Было и отсутствие единства в командовании вооруженными силами. Победа белого движения могла привести к новому кризису власти.

Поддержкой белым стала иностранная интервенция, но она же стала и причиной того, что простой народ отвернулся от белых. В глазах людей любые иностранные войска – это захватчики, и сотрудничать с ними нельзя. Интервенты имели и свои цели. В их интересах было максимальное ослабление России, поэтому они не спешили активной помощью белым.

Гражданская война оставила после себя полуразрушенное государство. Большевикам удалось уничтожить всех своих конкурентов и приступить к мирному строительству коммунизма.

8. Список литературы.

1. Авантюристы гражданской войны / В.А. Савченко. – Харьков. 2000. – 368с.

2. Белые генералы / Венков А.В., Шишов А.В. – Ростов на Дону.: Феникс.1998. – 416с.

3. Документы по истории гражданской войны в СССР / под ред. И. Минца. - М.: 1941 – 554с.

4. Интервенция и Гражданская война / В.В. Галин. – М.: Алгоритм. 2006 – 608с.

1. Обострение социальных противоречий в российском обществе, которые накапливались в течение десятилетий и даже веков и предельно углубились в ходе Первой мировой войны.

2. Политика ведущих политических партий (кадетов, эсеров, меньшевиков), которые не смогли стабилизировать ситуацию после свержения самодержавия.

3. Захват власти большевиками и стремление свергнутых классов восстановить свое господство.

4. Противоречия в лагере социалистических партий, которые на выборах в Учредительное собрание получили более 80% голосов, но не сумели обеспечить согласие ценой взаимных уступок.

5. Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. Существенную роль в развязывании гражданской войны внесла иностранная интервенция, которая не только стала катализатором гражданской войны, но и во многом обусловила ее длительность.

6. Социально-психологический аспект гражданской войны. Насилие воспринималось как универсальный метод решения многих проблем. Россия традиционно была страной, где цена человеческой жизни всегда была ничтожно малой.

Гражданская война (1918 — 1922) как наиболее острая форма социального противоборства, вооруженная борьба за власть между различными социальными группами была продолжением революционного процесса. В России она усугублялась военной интервенцией.

Основные этапы войны:

- весна — осень 1918 г. — мятеж белочехов;

- первые иностранные десанты в Мурманске и на Дальнем Востоке;

- поход армии П. Н. Краснова на Царицын;

- создание эсерами и меньшевиками Комитета Учредительного собрания в Поволжье;

- восстания эсеров в Москве, Ярославле, Рыбинске;

- усиление “красного” и “белого” террора;

- создание Совета рабоче-крестьянской обороны в ноябре 1918 г. (В. И. Ленин) и Реввоенсовета (Л. Д. Троцкий);

- провозглашение республики единым военным лагерем;

- осень 1918 г. — весна 1919 г. — усиление иностранной интервенции в связи с окончанием мировой войны;

- аннулирование условий Брестского мира в связи с революцией в Германии;

- весна 1919 г. — весна 1920 г. — выступление армий белых генералов: походы А. В. Колчака (весна — лето 1919 г.), А. И. Деникина (лето 1919 — весна 1920 г.), два похода Н. Н. Юденича на Петроград;

- апрель — ноябрь 1920 г. — советско-польская война и борьба с П. Н. Врангелем. С освобождением Крыма к концу 1920 г. закончились основные военные действия. В 1922 г. был освобожден Дальний Восток.

Страна стала переходить к мирной жизни. (Можно рассказать о военных действиях, привести примеры ожесточенного характера борьбы, дать характеристики военачальников с, обеих сторон: М. В. Фрунзе, В. И. Чапаева, Л. Д. Троцкого, М. Н. Тухачевского, А. В. Колчака, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля и др.) И “белый” и “красный” лагери были неоднородны. Так, большевики отстаивали социализм, часть меньшевиков и эсеров были за Советы без большевиков. Среди белых были монархисты и республиканцы (либералы); анархисты (Н. И. Махно) выступали то на одной, то на другой стороне. С самого начала Гражданской войны военные конфликты затронули почти все национальные окраины, в стране усилились центробежные тенденции.

Победа большевиков в Гражданской войне была обусловлена:

- концентрацией всех сил (чему способствовала политика “военного коммунизма”);

- превращением Красной Армии в реальную военную силу во главе с рядом талантливых военачальников (за счет использования профессиональных военных специалистов из числа бывших царских офицеров);

- целенаправленным использованием всех экономических ресурсов оставшейся в их руках центральной части Европейской России.

Белые армии потерпели поражение, не сумев объединить все антибольшевистские силы, действовать согласованно, а также привлечь на свою сторону колеблющихся крестьян (часто в их тылу шла партизанская война), а также представителей нерусского населения. Произвол, карательные экспедиции, погромы, невыполненные обещания также не способствовали завоеванию поддержки широких масс города и деревни, у которых не вызывало энтузиазма обещание реставрации старых порядков.

Проблемы Гражданской войны до сих пор вызывают пристальный интерес у историков и порождают многочисленные дискуссии. Но урок этой страницы истории ясен: Гражданская война — величайшая трагедия всего народа, повлиявшая на судьбы не только отдельных людей, но и целых поколений. Ее жестокость и жертвы оставили тяжкий след в истории России, наглядно продемонстрировав пагубность противостояния и насилия.

Последствия.

Военно-политическую победу одержали большевики: сопротивление белой армии было подавлено, советская власть утвердилась на всей территории страны, в том числе и в большинстве национальных регионов, были созданы условия для укрепления диктатуры пролетариата и осуществления социалистических преобразований.

Ценой этой победы стали огромные людские потери (более 15 млн человек убитыми, умершими от голода и болезней), массовая эмиграция (более 2,5 млн человек), экономическая разруха, трагедия целых социальных групп (офицерство, казачество, интеллигенция, дворянство, духовенство и др.), привыкание общества к насилию и террору, разрыв исторических и духовных традиций, раскол на красных и белых.

- разгром всех антисоветских, антибольшевистских сил, поражение Белой армии и войск интервентов;

- сохранение, в том числе силой оружия, значительной части территории бывшей Российской империи, подавление попыток ряда национальных регионов отделиться от Республики Советов;

- свержение национальных правительств на Украине, в Белоруссии и Молдавии, на Северном Кавказе, в Закавказье (Грузии, Армении, Азербайджане), в Средней Азии, а затем в Сибири и на Дальнем Востоке, установление там советской власти. Это фактически заложило основы созданного в 1922 г. федеративного государства — СССР.

- Победа в Гражданской войне создавала геополитические, социальные и идейно-политические условия для дальнейшего укрепления большевистского режима. Она означала победу коммунистической идеологии, диктатуры пролетариата, государственной формы собственности и смела те тенденции, которые вели Россию на западный путь развитии.

Цель данной работы: проанализировать приход к власти большевиков.

Данная цель решается с помощью раскрытия следующих основных задач:

– раскрыть подходы к освещению истории гражданской войны в отечественной и зарубежной историографии;

– показать сущность, причины, состав противоборствующих сил и основные этапы и события войны.

Анализ гражданской войны проводили разные ученые, среди них следует выделить следующих Анисимов А., Басик И., Кавторадзе А.Г., Литвинов А.П., Поляков Ю.А., Рыбников В.В., Слободин В.П., Шульгин В.В. и др.

В настоящее время под влиянием публицистов и особенно электронных СМИ широкое распространение в российском обществе получила точка зрения, что гражданскую войну развязали большевики. Они, дескать, узурпировали власть, убили самого гуманного царя в мире, обострили конфронтацию в обществе и во имя приближения мировой революции развязали братоубийственную войну.

Более аргументированной представляется точка зрения Ленина и большевиков, закрепленная в многочисленных книгах и школьных учебниках советского периода. Ее суть: В 1917 г. к власти в России пришли рабочие и крестьяне. Буржуазия и помещики смириться с этим не хотели. Но сил для сколько-нибудь серьезного сопротивления Советской Власти у них не было. Мятеж Краснова-Керенского, Каледина на Дону и Дутова на Южном Урале были легко и быстро подавлены. Однако иностранные государства организовали открытую интервенцию, оказали помощь внутренней контрреволюции и т.д.

Таким образом, инициатором и катализатором гражданской войны в России выступил международный империализм. С этой трактовкой причин гражданской войны мы хорошо знакомы, но и она является односторонней, предвзятой, ненаучной.

Причины войны нельзя свести к виновности в ее начале какой-либо из сторон. Ее исторические предпосылки следует искать в состоянии российского общества до февраля 1917 г., когда Россия перманентно входила в состояние гражданской войны, а причины - в действиях или бездействии основных политических сил страны в период от февраля 1917 г. примерно до лета 1918 г.

Если ретроспективно оценивать предпосылки и причины гражданской войны в России, то их можно свести к следующим:

1. Обострение социальных противоречий в Российском обществе, которые накапливались в течении десятилетий и даже веков и предельно углубились в ходе первой мировой войны.

Острейшие проблемы российского общества не решались десятилетиями. На западе острота социальных противоречий более или менее сглаживались.

В России насилие над народом было ведущим принципом функционирования власти. В конце XIX-начале XX вв. особенно заметным стало упорное нежелание самодержавия проводить существенные реформы политического и экономического строя.

Конфликт власти и общества был настолько глубоким, что защитников у самодержавия в феврале-марте 1917 г. не оказалось, их просто не было в многомиллионной стране.

2. Политика ведущих политических партий (кадетов, эсеров, меньшевиков), которые не смогли стабилизировать ситуацию после свержения самодержавия. Борьба за армию в условиях продолжавшейся войны вела к ее развалу.

3. Захват власти большевиками и стремление свергнутых классов восстановить свое господство.

4. Противоречия в лагере социалистических партий, которые на выборах в Учредительное собрание получили более 80% голосов, но не сумели обеспечить согласие, ценой взаимных уступок.

5. Вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. Интервенция стала катализатором гражданской войны, а поддержка странами Антанты белогвардейских войск и правительств во многом обусловила длительность этой войны.

7. Следует выделить также и социально-психологический аспект гражданской войны.

Психология и психопатология революционной эпохи во многом предопределяли поведение каждого человека и больших социальных групп людей в годы войны.

Формировалась привычка сначала делать контрольный выстрел, а потом проверять документы. Насилие воспринималось как универсальный метод решения многих проблем. Россия традиционно была страной, где цена человеческой жизни всегда была ничтожно малой.

В эпоху гражданской войны взаимное ожесточение людей девальвировало и эту величину.

Проблема периодизации истории гражданской войны неоднократно была предметом научных дискуссий. Но и по сей день нет единой точки зрения. До недавнего времени в отечественной исторической науке господствовал ленинский подход.

В.И.Ленин рассматривал гражданскую войну в двух аспектах:

а) гражданская война как наиболее острая форма классовой борьбы (продолжалась в России с октября 1917 г. по октябрь 1922 г.);

б) гражданская война как особый период в истории Советского государства, когда военный вопрос выступал как главный, коренной вопрос революции (с лета 1918 г. до конца 1920 г.).

Второй (ленинский) период советские историки 60-80-х гг. делили, как правило, на три этапа: 1-й - конец мая 1918 г.- март 1919 г. 2-й - март 1919 г.- март 1920 г. 3-й - апрель 1920 г.- ноябрь 1920 г. Но встречались и другие подходы: в войне выделяли и 4, и 5 периодов.

Безусловно, и подход Ю.А. Полякова далеко не совершенен. Но он, на мой взгляд, представляет собой более высокий уровень осмысления истории гражданской войны в России. Вместе с тем, в учебно-методической литературе для школьников выделяется два этапа гражданской войны в России: Первый этап – с 25 октября 1917 г. по май 1918 г. Второй этап – с лета 1918 г. до конца 1920 г.

Таким образом, причины гражданской войны в нашей стране нельзя сводить к поискам однозначных ее виновников, а следует рассматривать как результат многоэтапного процесса нарастания и обострения социально-политического противостояния в российском обществе.

К лету 1918 г. подавляющее большинство граждан России воевать не хотело. Подтверждением этого тезиса может служить тот факт, что против большевиков в начале 1918 г. выступало не более 2-3% офицеров старой русской армии.

Так, в первом походе Добровольческой армии участвовал 2341 офицер (в т.ч. генералов - 36, полковников - 190, подполковников - 52, капитанов -215, штабс-капитанов - 251, поручиков - 394, подпоручиков - 535, прапорщиков - 668), а вся армия насчитывала 3377 чел.

Состав красных и белых армий не так уж и отличался друг от друга. В Красной армии служили потомственные дворяне, а рабочие Ижевска и Воткинска воевали под красными знаменами в армии Колчака. Кровавая мясорубка гражданской войны втягивала людей чаще всего без их желания и даже несмотря на их сопротивление, нередко все решали обстоятельства. Многое, например, зависело от того, под чью мобилизацию попал человек, каково было отношение тех или иных властей лично к нему, его семье, от чьих рук погибли его родственники и друзья и т.д.

Социальную базу советского лагеря составляли: - рабочие центрально-промышленного района; - значительная часть крестьянства, что в итоге во многом предопределило победу красных; - часть офицерского корпуса русской армии (около 1/3 его состава); мелкое чиновничество, быстро делавшее карьеру при новой власти, в т.ч. маргинальные слои, дорвавшиеся до власти. Обратим внимание на некоторые стороны создания Красной Армии. 15 января 1918 г. декретом СНК провозглашалось создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января 1918 г. был принят декрет об организации Красного Флота. Но первые итоги создания новой революционной армии не внушали оптимизма. Наибольшее число добровольцев было зафиксировано в периферийных районах, находящихся под непосредственной угрозой захвата белыми, и в крупных промышленных центрах. К тому же под видом добровольцев в Красную Армию вступало значительное количество деклассированных элементов, рассматривающих войну как источник личного обогащения. В июле 1918 г. был опубликован Декрет о всеобщей воинской повинности мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет. По всей стране создавалась сеть военных комиссариатов для ведения учета военнообязанных, организации и проведения военного обучения, мобилизации годного к военной службе населения и т.д. К осени 1918 г. в ряды Красной Армии было мобилизовано 300 тыс. чел., к весне 1919 г. – 1,5 млн.чел., к октябрю 1919 г. – до 3 млн. чел., к 1920 г. число красноармейцев приблизилось к 5 млн. Большое внимание большевики уделяли подготовке командных кадров. Помимо краткосрочных курсов и школ для подготовки среднего командного звена из наиболее отличившихся красноармейцев, в 1917-1919 гг. были открыты высшие военные учебные заведения: Академия Генерального штаба Красной Армии, Артиллерийская, Военно-медицинская, Военно-хозяйственная, Военно-морская, Военно-инженерная академии. Вместе с тем, весной 1918 г. в советской печати было опубликовано извещение о привлечении на службу в Красную Армию военных специалистов старой армии. На 1 января 1919 г. в Красной Армии числилось примерно 165 тыс. бывших офицеров царской армии.

Гражданская война привела к огромным материальным и людским потерям. Общая сумма ущерба составила 50 млрд. золотых рублей, а человеческие жертвы оцениваются сегодня в 13-16 млн. чел.

Потери Красной Армии в боях составили 939.755 чел.

Пимерно столько же составили боевые потери ее противников. Остальные погибли от голода и эпидемий, связанных с войной. Эмигрировало из России около 2 млн.чел. Если же учесть снижение прироста населения в годы войны, т.е. посчитать неродившихся россиян, то сумму потери можно оценить примерно в 25 млн.чел.

В результате победы в гражданской войне большевикам удалось сохранить государственность, суверинитет и территориальную целостность России. С образованием в 1922 г. СССР был практически воссоздан российский цивилизационно-неоднородный конгломерат с явными имперскими признаками. Победа большевиков в гражданской войне привела к свертыванию демократии, господству однопартийной системы, когда от имени народа правила партия, от имени партии ЦК, Политбюро и фактически Генсек или его окружение.

В результате гражданской войны были не только заложены основы нового общества, апробирована его модель, но и во многом сметены те тенденции, которые вели Россию на западный путь цивилизационного развития.

В ходе Гражданской войны борьба шла за пути дальнейшего развития страны. Этих путей было несколько. Первый - сохранение советской власти и распространение ее на всю территорию бывшей Российской империи, подавление всех сил, не согласных с политикой большевистского руководства. Этот путь означал создание социалистического государства, государства диктатуры пролетариата.

Второй путь - это попытка сохранения в России буржуазно-демократической республики и продолжение той политики, которая декларировалась Временным правительством и Советами весной-летом 1917 г.: дальнейшее развитие демократии, свободного предпринимательства. За этот путь в основном выступали партии “революционной демократии”, участники Временного правительства и Советов - меньшевики, эсеры (с осени - правые эсеры), левое крыло кадетов.

Третий путь отвечал интересам крупной буржуазии, дворянства, верховного руководства царской армии и означал попытку сохранения ограниченной монархии и России как “единой и неделимой” страны, верной “союзническим обязательствам”.

Важнейшие итоги Гражданской войны: разгром всех антисоветских, антибольшевистских сил, поражение Белой армии и войск интервентов; сохранение, в том числе силой оружия, значительной части территории бывшей Российской империи, подавление попыток ряда национальных регионов отделиться от Республики Советов; свержение национальных правительств на Украине, в Белоруссии и Молдавии, на Северном Кавказе, в Закавказье (Грузии, Армении, Азербайджане), в Средней Азии, а затем в Сибири и на Дальнем Востоке, установление там советской власти. Это фактически заложило основы созданного в 1922 г. унитарного государства - СССР.

Победа в Гражданской войне создавала геополитические, социальные и идейно-политические условия для дальнейшего укрепления большевистского режима. Она означала победу коммунистической идеологии, диктатуры пролетариата, государственной формы собственности.

Исторический опыт свидетельствует, что гражданскую войну легче предотвратить, чем остановить. Но, к сожалению, и сегодня психология гражданской войны не просто присутствует, а нередко и реанимируется, сознательно нагнетается как политиками, так и СМИ. Наше общество по-прежнему делят на красных и белых. А это тревожный симптом. Гражданской войне во многом способствовал развал русской армии. И здесь аналогии очевидно. То реальное состояние в котором находятся современные Вооруженные силы России заставляет о многом задуматься.

Как показывают итоги войны в Чечне, агрессия НАТО в Югославии – забота о Вооруженных Силах должна быть одним из приоритетных направлений в деятельности современного руководства России. Именно на это обратил внимание в своем выступлении на Красной Площади 9 мая 1999 г. в честь 54-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Президент России Ельцин Б.Н.

Гражданская война была порождена сложным комплексом социальных, противоречий, экономических, политических, психологических и др. причин и стала величайшим бедствием для России.

Глубокий, системный кризис Российской империи завершился ее распадом и победой большевиков, которые при поддержке масс разгромили своих противников в гражданской войне и получили возможность реализовать на практике свои представления о социализме и коммунизме.

Исторический опыт учит, что гражданскую войну легче не допустить, чем остановить, о чем российская политическая элита должна помнить постоянно.

Победа большевиков в Гражданской войне определялась рядом факторов, во многом схожих с теми, которые обеспечили им победу в Октябрьском перевороте: политическая сплоченность большевиков, во главе которых стояла сверхцентрализованная партия, и в руках которых находился огромный госаппарат, тогда как в Белом движении имели место внутренние антагонизмы, несогласованность действий, противоречия с национальными регионами и войсками Антанты; умение большевиков мобилизовать массы.

В отличие от них Белое движение, бывшее во многом разнородным, не сумело сплотить основную массу населения под своими лозунгами; поддержка советской власти народными массами (несмотря на колебания), ибо Советы “дали землю”, “воюют против буржуев, прежних порядков”; большевики, под властью которых находились центральные районы страны, обладали мощным экономическим потенциалом (людские ресурсы, тяжелая промышленность и т. п.); превосходство Красной Армии над Белой по численности (в 1,5-2,5 раза на разных этапах войны); Поражение партий, выступавших за второй путь развития, объяснялось слабостью социальных сил, стоявших за ними, слабой поддержкой рабочих и крестьян.

Неудача сторонников третьего возможного пути, несмотря на объединение военных сил, их связь с интервентами, была исторически предопределена, так как этот путь отвергла подавляющая масса трудящихся.

Для России начала XX века было тяжелым временем. Участие страны в Первой мировой войне привело к двум революциям 1917 года, а они, в свою очередь, вылились в Гражданскую войну, которая шла около 5 лет и завершилась созданием СССР – первого социалистического государства планеты.

Причины гражданской войны

Любая война имеет свои причины, в особенности, гражданская. Российская империя к началу 1917 года имела ряд нерешенных проблем, например, остро стоял вопрос о наделении крестьян землей. Противостояние в обществе началось еще в августе 1917 года, когда Временное Правительство подавило Корниловский мятеж, но серьезные столкновения начались после Октябрьской революции.

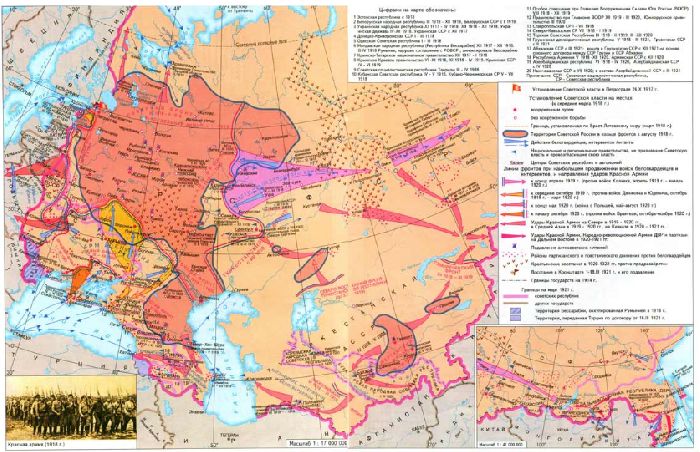

Рис. 1. Гражданская война в России.

Противоборствующие лагеря – красные, белые, интервенты, зеленые, сформировались в 1918 году. Активные боевые действия велись до начала 1921 года, а на второстепенных фронтах – до рубежа 1922-1923 годов.

К основным причинам гражданской войны следует отнести:

- Экономическая политика большевиков. Она оттолкнула от них часть населения, например, после создания комбедов.

- Последствия участия страны в Первой мировой войне. Из-за этого огромное количество людей научились стрелять были накоплены значительные арсеналы.

- Заключение Брестского мира.

- Национальный сепаратизм на окраинах бывшей Российской империи, в том числе и под влиянием интервентов.

- Разгон большевиками учредительного собрания и начало противостояния с другими социалистами – эсерами.

Одной из причин гражданской войны можно считать мятеж чехословацкого корпуса весной 1918 года, который был сформирован из пленных жителей Австро-Венгрии. Это событие привело к потере большевиками контроля над большей частью Транссибирской магистрали.

Рис. 2. Гражданская война в России карта.

Ход боевых действий

На начальном этапе гражданской войны, с осени 1917 до осени 1918 противниками большевиков были немецкие, австрийские и румынские интервенты, а также правительства УНР и БНР, донское казачество под предводительством Краснова, чехословацкий корпус и эсеры.

Второй этап гражданской войны начался с ноября 1918 года и продолжался 1,5 года. За это время большевикам удалось разгромить три крупных белых армии под командованием:

- Адмирала Колчака в Сибири.

- Генерала Деникина на юге.

- Генерала Юденича на северо-западе, то есть в современных Псковской и Ленинградской областях.

- Генерала Миллера на севере европейской части страны.

Третий этап продолжался с весны 1920 года, а завершился он в октябре 1922 года взятием Владивостока, хотя в некоторых населенных пунктах Дальнего Востока бои шли и в 1923 году. На третьем этапе красные воевали против армии генерала Врангеля в Крыму, а также против многочисленных повстанцев (в Слуцке, Тамбовской области, Кронштадте), двух правительств Закавказья (Грузия и Армения). Они также установили контроль на Средней Азией и в 1921 союзные Советской России силы победили в Монголии.

В третий этап гражданской войны следует включить и войну с Польшей 1920 года, которая Советская Россия проиграла и уступила значительную часть своей территории на западе.

Рис. 3. Гражданская война 1918.

Что мы узнали?

Выше было сказано кратко о гражданской войне в России 1917-1922 годов. Она имела целый комплекс причин и последствий. В тяжелом противостоянии с интервентами и белым движением большевики вышли победителями.

Цепь вооруженных конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, начавшихся после Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков в 1917 году, называется Гражданской войной в России 1917–1922 годов.

Главной причиной развернувшегося противостояния стало стремление большевиков удержать захваченную власть любыми способами, не считаясь с мнением большого количества инакомыслящих. Свою роль сыграли разгон Учредительного собрания, подписание унизительного Брестского мира с Германией, национализация промышленности и земли и много другое.

Итогом войны стало установление советской власти на большей части страны. Независимость получили Финляндия, Польша, страны Прибалтики.

Во время войны погибло свыше 10 миллионов человек, а примерно 2 миллиона граждан, несогласных с властью большевиков, вынуждены были эмигрировать.

Этапы Гражданской войны 1917–1922 гг.

Первый этап — с октября 1917 до ноября 1918 года, то есть с момента Октябрьского переворота и до окончания Первой мировой войны. В это время формировались силы противоборствующих сторон. Активное участие в войне принимали войска стран Четверного союза и Антанты.

Третий этап — с апреля 1920 до октября 1922 года — представлял собой советско-польскую войну, разгром армии Врангеля в Крыму, а также подавление последних очагов сопротивления новой власти в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Основные события Гражданской войны в России 1917–1922 гг.

Первый этап войны

После захвата власти большевиками в конце октября — начале ноября 1917 года и подавления выступлений в Петрограде и Москве советская власть к весне 1918 года была установлена практически на всей территории бывшей империи, за исключением районов, оккупированных немецкими войсками.

В Оренбургской губернии против большевиков выступили казаки под командованием А.И. Дутова.

Слева направо: М.В. Алексеев, А.И. Деникин и Л.Г. Корнилов

Однако уставшая от длительной войны основная часть казачества не поддержала восставших. На подавление мятежного Дона советским правительством были посланы более многочисленные войска под командованием В.А. Антонова-Овсеенко.

В итоге отряды Войска Донского были разбиты, а атаман Каледин застрелился. Добровольческая армия была вынуждена отступить на Кубань.

Войска атамана Дутова также были разгромлены и вынуждены отступить в Тургайскую область.

8 февраля 1918 года красногвардейцами был взят Киев. Советская власть установилась на не оккупированной немецкими войсками части Украины.

Таким образом, отряды Красной Армии, поддержанные широкими слоями населения, более многочисленные и хорошо вооруженные, сумели подавить первые выступления против советской власти.

5 января 1918 года в Петрограде открылось заседание Всероссийского учредительного собрания, на котором большевики оказались в меньшинстве. Подавляющее преимущество по мандатам имели эсеры, которые с примкнувшими к ним беспартийными депутатами отказались признать легитимность захвата власти большевиками. Было предложено сформировать новое демократическое правительство вместо Совнаркома.

После этого большевики объявили все другие партии контрреволюционными. Эти действия оттолкнули от большевиков интеллигенцию, буржуазию и часть крестьянства, которая симпатизировала эсерам.

Немецкие войска на занятых территориях способствовали созданию национальных правительств. В конце марта 1918 года началось новое восстание на Дону, которое возглавил генерал Краснов, избранный атаманом Всевеликого Войска Донского. Заключив союз с немцами, отряды Краснова к середине мая прогнали большевиков с территории Дона.

В июне восьмитысячная Добровольческая армия под командованием генерала Деникина начала Второй Кубанский поход и к концу лета 1918 года, после ряда побед над превосходящими силами противника, очистила территорию Кубани от большевиков.

Потеря Украины и юга России — самых богатых хлебом регионов — привела к тому, что в центральных губерниях, подконтрольных большевикам, начались перебои с поставкой продовольствия.

В годы Первой мировой войны на территории Российской империи из пленных чехов и словаков, воевавших на стороне Австро-Венгрии, был сформирован корпус, выразивший желание выступать на стороне Антанты. По договору с Францией этот корпус должен был морем через Владивосток эвакуироваться в Западную Европу.

В мае, узнав о желании большевиков их разоружить, чехословацкие части взбунтовались и разбили противостоящие им части Красной Армии, что привело к падению советской власти в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

В июне в Самаре эсерами был создан Комитет учредительного собрания (Комуч), а в Омске — Временное сибирское правительство, которые в сентябре объединились во Временное всероссийское правительство (Уфимскую директорию).

Созданная Народная армия Комуча под руководством подполковника В.О. Каппеля летом 1918 года заняла многие города Поволжья, в том числе 7 августа взяла Казань.

Успехи противников советской власти вынудили большевиков перейти от добровольческого принципа формирования армии к введению всеобщей воинской повинности.

Также в командный состав Красной Армии были привлечены офицеры бывшей царской армии, введен институт комиссаров, создан реввоенсовет под руководством Л.Д. Троцкого.

Все эти меры значительно повысили боеготовность Красной Армии, и к концу осени 1918 года войска Народной армии Комуча были вытеснены на Урал. Советская власть в Поволжье была восстановлена.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме большевики, опасаясь подхода армии адмирала Колчака, расстреляли бывшего императора Российской империи Николая II с семьей.

Примерно в эти же дни были расстреляны многие другие члены императорской фамилии. Начался так называемый красный террор, при котором уничтожались любые противники новой власти, зачастую лишь по принципу социального происхождения. Особый размах террор приобрел после убийства 30 августа 1918 года председателя Петроградского ЧК Урицкого и покушения на Ленина, совершенного анархисткой Фанни Каплан.

Второй этап войны

В ноябре 1918 года Первая мировая война завершилась поражением Германии и ее союзников. Территории, оставленные немцами, начали занимать части Красной Армии. Для этих целей в начале 1919 года было сформировано два фронта: Западный во главе с Д.Н. Надежным и Украинский во главе с В.А. Антоновым-Овсеенко. К началу весны Красной Армией была занята большая часть Прибалтики, Белоруссии и Украины.

Восточный фронт:

К концу декабря 1918 года войска под командованием Колчака захватили Пермь, но были разбиты под Уфой и временно приостановили наступление.

В начале марта наступление было возобновлено, и 14 марта Уфа была взята, но недалеко от Самары и Казани войска Колчака остановили превосходящие силы Красной Армии.

После падения Омска остатки армии Колчака совершили знаменитый Великий Сибирский Ледяной поход, во время которого они преодолели свыше 2 тысяч километров, стремясь избежать окружения.

Прибыв в Иркутск, адмирал Колчак был взят под арест чехословацкими соединениями и передан в руки Политцентра эсеров и меньшевиков. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года адмирала А. В. Колчака расстреляли без суда по приговору иркутского ревкома. Тело адмирала было сброшено в прорубь.

Южный фронт:

В начале 1919 года Донская армия генерала Краснова потерпела поражение при штурме Царицына (ныне Волгограда) и стала отступать. Вторгнувшиеся на Дон войска Красной Армии начали массовые репрессии против казачества, так называемое расказачивание. Это привело к массовому восстанию казаков против советской власти.

На фоне вспыхнувших в тылу большевиков крестьянских и казацких восстаний Вооруженные Силы Юга России начали широкомасштабное наступление. К концу июня были взяты Царицын, Харьков, Екатеринослав (ныне Днепр) и Крым.

В это время войска белогвардейцев продолжили наступление и к середине октября заняли Киев, Одессу, Воронеж, Курск, Орел и другие города.

В ходе начавшегося в конце октября контрнаступления Южного фронта Красной Армии под командованием А.И. Егорова основные войска белогвардейцев были разбиты.

Слева направо: А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский

Северо-Западный фронт:

Из-за малочисленности собственных войск оба наступления провалились. Советское правительство осенью 1919 года признало независимость Прибалтийских стран, после чего отряды Юденича, находившееся на территории Эстонии, были разоружены и выданы большевикам.

Третий этап войны

Пользуясь тем, что главные силы Красной Армии были направлены на восток и юг, еще в апреле 1919 года польские войска захватили Вильнюс, а в августе 1919 года — Минск.

Хорошо подготовившись и вооружившись, в апреле 1920 года поляки вторглись на Украину и 7 мая захватили Киев. Для войны с Польшей советским правительством были созданы два фронта: Западный, который под командованием М.Н. Тухачевского должен был наступать на Варшаву, и Юго-Западный, который под командованием А.И. Егорова должен был атаковать Львов.

В итоге советское правительство вынуждено было пойти на заключение мирного договора, по условиям которого в состав Польши вошли Западная Украина и Западная Беларусь.

Заключив перемирие с Польшей, советское правительство бросило в октябре 1920 года на штурм Крыма войска Южного фронта под командованием Фрунзе. После недельного штурма укрепления Перекопа были взяты, и Красная Армия устремилась вглубь полуострова. Три дня остатки Белой Армии и гражданское население, не принявшее новую власть, эвакуировались в Константинополь.

В это время Россию покинули до 150 тысяч человек. После захвата Крыма большевики расстреляли, по разным данным, от 50 до 120 тысяч человек.

В 1921 году по всей территории России прокатились крестьянские бунты, которые были жестоко подавлены.

К концу 1922 года последние очаги сопротивления советской власти в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке были подавлены.

Итоги Гражданской войны в России 1917–1922 гг.

В результате победы большевиков в Гражданской войне на большей части бывшей империи установилась советская власть. Также по итогам Гражданской войны в России 1917–1922 гг. такие страны как Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония получили независимость от России. Западная Украина и Беларусь вошли в состав Польши, а Бессарабия была оккупирована Румынией.

За годы войны в ходе боевых действий, а также от голода и эпидемий погибло, по разным данным, от 8 до 13 миллионов человек. Уровень промышленного производства сократился в 5 раз по сравнению с 1913 годом. Страну покинули до 2 миллионов человек, отправившихся в эмиграцию.

Читайте также: