Право собственности на недвижимость жилые и нежилые помещения доклад

Обновлено: 17.06.2024

Переход права собственности на недвижимое имущество — это передача всех полномочий на него новому владельцу, фиксируемая в государственном реестре уполномоченным органом.

Порядок перехода права собственности

В силу ст. 551 ГК РФ переход права на недвижимость по договору купли-продажи к покупателю подлежит государственной регистрации. Подать документы, чтобы зарегистрировать переход права на жилое помещение либо иную недвижимость, можно несколькими способами:

- непосредственно в региональном отделении Росреестра;

- обратившись в МФЦ (многофункциональный центр);

- через портал Госуслуг (с использованием усиленной квалифицированной цифровой подписи);

- путем почтового отправления с описью вложения.

Для граждан расходы по государственной регистрации перехода права собственности составят две тысячи рублей. Для юридических лиц размер госпошлины больше — 22 000 рублей. Кроме этого, потребуются дополнительные расходы на оформление документов, в т. ч. на нотариальную доверенность, если бумаги подает представитель.

Какие нужны документы для внесения записи в госреестр

Для внесения в государственный реестр записи о смене владельца необходимо заполнить заявление установленной формы и приложить необходимые бумаги:

- правоустанавливающие документы на недвижимое имущество: договор купли-продажи, дарения и т. д.;

- паспорта участников сделки;

- квитанцию об уплате государственной пошлины;

- подписанные сторонами договоры и акты приема-передачи.

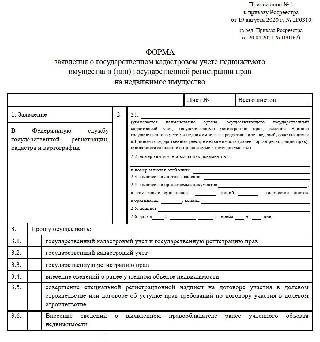

Заявление в Росреестр:

Когда квартира переходит в собственность при покупке

Часто продавец требует уплаты денег сразу при подписании договора купли-продажи. Поэтому покупателя в такой ситуации интересует момент перехода права собственности на недвижимое имущество: является ли он после совершения сделки и передачи денег полноправным владельцем приобретенного жилья или еще нет? Переход права собственности на недвижимость ГК РФ определяется моментом государственной регистрации. Этот нюанс стоит учитывать при определении порядка расчетов. Также желательна правовая поддержка юриста, специализирующегося на сделках с жильем, особенно при приобретении квартиры на вторичном рынке.

На что обратить внимание при оформлении сделки

Иногда один из участников сделки (чаще продавец) под различными предлогами уклоняется от визита в регистрирующий орган. В таких случаях надо иметь в виду, что по закону уклонение от регистрации права собственности на недвижимость одной из сторон способно повлечь за собой решение вопроса в судебном порядке с возмещением всех убытков за счет уклоняющейся стороны.

С 28 октября 2021 года МФЦ и органы Росреестра будут обязаны проводить выездные приемы заявлений и документов на регистрацию собственности. Правда, порядок и стоимость осуществления таких выездных приемов еще не установлены. Также подать заявление о регистрации права граждане смогут через нотариуса.

В Налоговом кодексе определение такого имущества вовсе отсутствует, поэтому чиновники нередко делают попытки самостоятельно разъяснить названное понятие в целях налогообложения, причем предпочитают ссылаться на ГК РФ, который до сих пор тоже был довольно скуп в этом отношении.

Теперь ситуация, вероятно, изменится благодаря принятию Федерального закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ. Правда, он вступит в силу только с 01.03.2023.

Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Недвижимыми вещами считаются также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Недвижимыми вещами являются жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы названных помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

По сути, здесь перечислены виды недвижимого имущества, но их определения не даются. Снова надо обращаться к другому законодательству (отраслевому).

С 01.03.2023 такие определения будут присутствовать непосредственно в новой гл. 6.1 ГК РФ, что решит проблему идентификации недвижимых вещей, хотя, по нашему мнению, лишь отчасти.

Земельный участок

Согласно новой ст. 141.2 ГК РФ земельным участком признается часть поверхности земли, границы которой определены в порядке, установленном законом.

В то же время в законодательстве есть и иные определения земельного участка, очень сходные с приведенным, но содержащие и отличия (нюансы). Так, в силу п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных данным кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

С точки зрения налогообложения здесь важна именно отсылка к наличию права собственности на земельный участок как ключевое условие для признания его экономическим субъектом в качестве конкретной недвижимой вещи и – в итоге – объекта налогообложения.

А вот п. 3.8.1 ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 определено, что земельный участок – это часть земной поверхности, за исключением океанов, обычно ограниченная естественными или государственными границами или пределами частной собственности. Здесь тоже говорится о праве собственности (почему-то только частной), а также о естественных и государственных ограничениях.

Здания и сооружения

В соответствии с новой ст. 141.3 ГК РФ здания и сооружения создаются в результате строительства. Также здания и сооружения могут быть образованы в результате раздела недвижимой вещи (здания, сооружения, единого недвижимого комплекса) или объединения нескольких недвижимых вещей (зданий, сооружений, всех помещений и машино-мест, расположенных в одном здании, сооружении). Изменение характеристик здания или сооружения не влечет образования нового здания или сооружения, если иное не установлено законом. То есть и здесь не дается непосредственно определения зданий и сооружений – они должны идентифицироваться по способу создания.

Таким образом, в целях налогообложения зданий и сооружений по-прежнему надо будет прибегать, по крайней мере, к определениям, которые приводятся именно в Федеральном законе № 384-ФЗ.

Помещения

В статье 130 ГК РФ указывается то, что помещения могут быть жилыми и нежилыми. В новой ст. 141.4 ГК РФ поясняется, что жилым помещением является обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан. Нежилое помещение – также обособленная часть здания или сооружения, но пригодная для других целей, не связанных с проживанием граждан.

Подчеркивается, что помещение должно подходить для использования в соответствующих целях. Хотя непонятно, как помещение может быть пригодным для какой-то цели, но одновременно не подходить для соответствующего использования.

Указано, что помещения, предназначенные для обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим имуществом в таких здании или сооружении и не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые вещи, за исключением случая, предусмотренного п. 7 ст. 287.5 ГК РФ.

Данная статья тоже вводится Федеральным законом № 430-ФЗ, а приведенная норма говорит о том, что, если иное не установлено законом, общее имущество в здании или сооружении, пригодное для самостоятельного использования, может быть предоставлено в пользование третьим лицам по решению, принятому 2/3 голосов собственников помещений, машино-мест в здании или сооружении, при условии, что такое предоставление третьим лицам не нарушит охраняемые законом интересы собственников иных помещений, машино-мест в этих здании или сооружении.

К сведению: в соответствии с приложением 3 к Методическим рекомендациям по защите прав участников реконструкции жилых домов различных форм собственности, утвержденным Приказом Госстроя России от 10.11.1998 № 8, вспомогательные помещения – это помещения здания, предназначенные для обеспечения его эксплуатации или бытового и культурного обслуживания проживающих (лестничные клетки, вестибюли, внеквартирные коридоры и кладовые, мусорокамеры и т. п.).

Также согласно новой ст. 141.4 ГК РФ помещения, машино-места как недвижимые вещи могут быть образованы в том числе в результате раздела недвижимой вещи (здания, сооружения, в которых они образуются, помещения), объединения смежных недвижимых вещей (помещений, машино-мест) либо в результате реконструкции здания, сооружения, при проведении которой образуются помещения, машино-места как новые недвижимые вещи. В одном здании, сооружении может быть образовано не менее двух помещений и (или) машино-мест.

При перепланировке помещений, машино-мест могут быть образованы иные помещения, машино-места путем объединения смежных помещений, машино-мест или их раздела. В остальных случаях осуществления перепланировки помещения машино-место сохраняется как недвижимая вещь, в том числе в измененных границах.

Обратите внимание: образование помещений и машино-мест в объектах незавершенного строительства не допускается.

О праве собственности на объекты недвижимости

Федеральным законом № 430-ФЗ в ГК РФ введена также новая гл. 17.1 ГК РФ, посвященная определению права собственности и других вещных прав на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места.

При этом с точки зрения налогообложения обращают на себя внимание положения новой ст. 287.2 ГК РФ, согласно которым при государственной регистрации прав на образованные в здании или сооружении помещения и (или) машино-места право собственности на здание, сооружение в целом прекращается.

Помещения, машино-места могут быть образованы и при разделе здания, сооружения, принадлежащих нескольким лицам на праве общей долевой собственности (ст. 252 ГК РФ), в счет долей всех сособственников таких здания, сооружения в праве собственности на такие здание, сооружение.

Собственник здания или сооружения вправе передать другому лицу во временное владение и пользование или во временное пользование помещение (часть помещения) либо иные части здания или сооружения. В этом случае договором между собственником и другим лицом определяется часть здания или сооружения, подлежащая передаче во временное владение и пользование или во временное пользование.

Важно, что право собственности на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место возникает у собственника земельного участка, на котором расположены указанные объекты, если ГК РФ, другим законом или договором не предусмотрено иное (новая ст. 287.1 ГК РФ).

Право собственности на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место возникает у лица, которому находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен для создания соответствующей недвижимой вещи, если ГК РФ, другим законом или договором не предусмотрено иное.

В новой гл. 17.1 ГК РФ также уделено внимание таким сложным моментам, как пользование собственником здания или сооружения чужим земельным участком или прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение (новые ст. 287.3 и 287.7 ГК РФ соответственно, при этом утратит силу ст. 293 ГК РФ).

Определены также особенности права собственности на помещение, машино-место, общее имущество собственников помещений, машино-мест в здании или сооружении, права таких собственников на земельный участок под зданием или сооружением (новые ст. 287.4, 287.5 и 287.6 ГК РФ соответственно).

В частности, определено, что собственнику помещения, машино-места принадлежит доля в праве собственности на общее имущество в таких здании или сооружении.

Если иное не предусмотрено законом, собственникам помещений, машино-мест в здании или сооружении принадлежит на праве общей долевой собственности предназначенное для обслуживания более одного помещения, машино-места имущество в этих здании или сооружении (общее имущество).

К общему имуществу относятся, в частности, вспомогательные помещения (например, технические этажи, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, обслуживающие более одного помещения, машино-места в этих здании или сооружении), крыши, ограждающие конструкции этих здания или сооружения, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений, машино-мест и обслуживающее более одного помещения, машино-места. Особенности отнесения имущества к общему имуществу устанавливаются законом.

( Слайд 2) Возникновение права на общее имущество в МКД

Вопрос об общем имуществе, начиная с 1995 г. был решен в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ). Статьи 289, 290 ГК РФ указывали, что собственнику квартиры в МКД, наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.

Собственники помещений в жилом доме становились собственниками общего имущества дома одновременно с приобретением статуса собственника, который возникал с момента регистрации права собственности в результате приватизации квартиры либо другой сделки по ее приобретению (например, в результате участия в долевом строительстве, покупки, дарения и т. д.).

Гражданский кодекс установил важный принцип возникновения прав на общее имущество: эти права не подлежат отдельной регистрации, а следуют судьбе основного права – права на жилое/нежилое помещение в доме.

Характерные признаки общей долевой собственности на недвижимость:

- отсутствие возможности выдела долей в натуре;

- невозможность отчуждения доли в праве общей собственности отдельно от жилого/нежилого помещения;

- доля не может существовать самостоятельно, она — составная часть жилого/нежилого помещения как объекта права собственности, а потому всегда следует судьбе такого помещения.

(Слайд 3) Состав общего имущества в МКД

В состав общего имущества в многоквартирном доме входят:

Элементами благоустройства являются, например, площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода; площадки для отдыха взрослых; детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием для летнего и зимнего отдыха детей.

При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической документации на МКД, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

(Слайд 4) Правила содержания общего имущества в МКД

. В соответствии с п. 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;

- соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;

- поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения МКД включает в себя:

- осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

- обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

- поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством РФ температуру и влажность в таких помещениях;

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в МКД;

- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества,

- проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством РФ порядке перечень мероприятий;

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством РФ в постановлении от 03.04.2013 г. № 290 и включает в себя:

- работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов;

- работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

- работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме (сухая и влажная уборка общего имущества, дезинфекция, дератизация помещений).

. В соответствии с п. 15 Правил № 491в состав работ не входит:

- содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;

- утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;

- уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков.

(Слайд 5) Расходы собственников помещений в МКД

Жилищный кодекс говорит, что собственник помещения в МКД обязан нести расходы на содержание жилья, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Расходы за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Они включают в себя:

- расходы на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения,

- обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг,

- расходы на снятие показаний приборов учета,

- расходы на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Если собственники на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления.

Более подробная информация о том, как собственники должны оплачивать услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, в зависимости от формы управления домом прописана в Правилах № 491.

К примеру,при определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения собственников помещений, которые выбрали управляющую организацию, решение общего собрания собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей организации. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества в МКД финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. В Ставропольском крае минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен в размере 6,36 руб. с квадратного метра. Он может быть и выше, если такое решение было принято на общем собрании собственниками дома.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт МКД распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в МКД к новому собственнику переходит и обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе и имеющаяся у него задолженность.

Понятие приобретательной давности пришло в юриспруденцию еще из римского права и предусматривает возможность признания права на вещь в результате длительного открытого пользования ею. Вместе с экспертами разбираемся, как правильно оформить имущество на себя согласно российскому законодательству.

Эксперты в статье:

- Алексей Гавришев, адвокат, основатель AVG Legal

- Вадим Ткаченко, юрист, основатель и глава консалтинговой группы vvCube

Срок владения — 15 лет

Принцип приобретательного права есть в современном российском законодательстве. Согласно п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса России, гражданин, который не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности.

Но просто дождаться истечения срока приобретательной давности недостаточно. Это обусловлено несколькими факторами для осуществления защиты прав собственника. Например, тот, кому на самом деле принадлежит имущество, может просто не знать о его существовании или не иметь возможности управлять им самостоятельно.

Условия для приобретения права собственности:

- открытое владение имуществом — под этим подразумевается осуществление владения без утайки. То есть гражданин не должен специально объявлять о владении таким имуществом, но у посторонних не должно возникать сомнений в его действиях;

- непрерывное владение имуществом;

- владение в течение установленного законом срока;

- добросовестное владение имуществом.

Гражданин, который не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности (Фото: Ведомости/ТАСС)

Только через суд

При регистрации имущества на себя важно помнить, что право собственности в связи с приобретательной давностью оформляется только через суд.

В случае когда прежний собственник имущества неизвестен, то есть нет спора о праве, то для признания права собственности надо обращаться в суд в порядке особого производства.

Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube:

— Признание права собственности, например, на земельный участок на основании приобретательной давности происходит только в судебном порядке. Однако на практике это очень неоднозначный институт, который законодательно должным образом не урегулирован. Так, весной этого года Конституционный суд указывал, что приобретательная давность неприменима к самовольно занятой государственной земле. Суды зачастую встают на сторону администраций, не углубляясь в обстоятельства дела.

Как зарегистрировать на себя недвижимое имущество

Процедура регистрации на себя приобретательного права на имущество выглядит следующим образом:

- подготовить заявление об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом;

- подготовить пакет документов, которые будут приложены к заявлению, а также оплатить государственную пошлину — от 300 до 2 тыс. руб.;

- подать заявление в суд общей юрисдикции по месту нахождения имущества, на которое оформляется право;

- после получения судебного решения обратиться в Росреестр для регистрации права собственности;

- получить выписку из ЕГРН, которой удостоверяется проведенная регистрация.

Подобные дела в упрощенном производстве рассматриваются в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд.

Юристы отмечают, что судебная практика по вопросам приобретательной давности относительно новая и начала формироваться лишь в 2002 году. Это связано с тем, что в советском законодательстве такие положения отсутствовали.

Понятие приобретательной давности пришло в юриспруденцию еще из римского права (Фото: Екатерина Кузьмина/ТАСС)

Случай из практики Верховного суда

Собственница дома в Луховицком районе Московской области попросила отдать ей другую половину строения и землю. Причина — наследники соседней недвижимости не проявили к своей собственности никакого интереса. Местные суды отказали истице, а Судебная коллегия Верховного суда встала на ее сторону.

Гражданка получила много лет назад по договору дарения от бывшего собственника половину дома и фактически владела больше 15 лет всем домом и землей как собственными. Второй половиной владели два собственника, но имуществом не пользовались. Верховный суд пояснил, что человек может получить право собственности на имущество, у которого нет собственника, он неизвестен или у которого есть хозяин, но он либо отказался от него, либо утратил право собственности по иным основаниям.

В Верховном суде также пояснили, что наличие у имущества титульного собственника не исключает возможности приобретения права на него другим человеком. Даже если титульный владелец не заявлял об отказе, достаточно того, что он устранился от владения и не содержал его долгое время.

Читайте также: