Доклад по кубановедению материальная культура кочевников

Обновлено: 28.06.2024

Что же лежит в основе понятия культуры? Это прежде всего ценности. Они бывают материальными и нематериальными. В соответствии с этим культура подразделяется на материальную и нематериальную. Чаще всего нематериальную культуру называют духовной. Не стоит стараться всегда отдельно рассматривать эти, казалось бы, разные понятия, поскольку в обычной жизни они часто пересекаются, а иногда одно не может существовать без другого. В чем же особенности этих видов культур?

Под материальной культурой понимается совокупность всех материальных благ, а также средств и форм их производства и потребления. Важная особенность материальной культуры — неидентичность материальной жизни общества, а также всякой материальной деятельности и производства. Поскольку под материальной культурой понимается деятельность человека как влияющий фактор на развитие человечества. Это развитие и имеет большое значение для материальной культуры, а вместе с ним и те творческие способности и возможности человека, которые он с этим развитием получил.

Материальная культура имеет сложную структуру, в которую входят следующие составляющие.

1. Материальное производство.

2. Культура труда.

3. Культура топоса (города, деревни, села, дома).

4. Культура собственного тела, отношения к нему.

5. Физическая культура.

Духовная культура относится к культурной статике. Это различные нематериальные объекты (законы, нормы, правила, религии, языки, духовные ценности, традиции, мифология), которые нуждаются в материальном посреднике. Значит, духовной культурой является совокупность тех областей деятельности, знаний, мышления и т. д., которые относятся к формированию духовных ценностей.

Важной особенностью культурной статики является то, что все ее элементы подразделяются по временным и пространственным характеристикам. Культура исторична, часть материальных и духовных ценностей, созданных одним поколением, передается следующим поколениям, если эти ценности прошли испытание временем. В этом и состоит сущность такого явления, как культурное наследие. Культурное наследие играет огромную роль в формировании единого общества, поскольку именно оно является решающим фактором при оценке сплоченности нации.

Что, как не культурное наследие, может так объединить и укрепить общество в тяжелые для него времена.

Изучением таких универсалий культурологи занимаются уже много лет. Например, американские антропологи различают около семидесяти таких универсалий. К ним относятся привычные для нас понятия. Например, приготовление пищи, наличие календаря, возрастная градация, числа, личные имена, семья, танцы, религиозные ритуалы и др.

Антропологи обычно выделяют четыре основных элемента культуры.

1. Концепты, т. е. понятия, которые регулируют и упорядочивают опыт людей. В основном концепты содержатся в языке, на котором говорит тот или иной народ.

2. Ценности — те убеждения, к которым должен стремиться человек. Они снованы на нравственности, общепринятых нормах и т. д.

3. Правила — нормы, способствующие регулированию поведения человека. Здесь прослеживается взаимосвязь между цен-

ностями и правилами, поскольку именно и устанав-ливают определенные правила, законы и нормы.

4. Отношения — средства связи между теми или иными понятиями культуры, даже теми, которые разбросаны в пространстве и времени.

Важную роль во всех этих элементах культуры играет язык. Являясь системой коммуникации, он имеет собственную сложную структуру. С помощью языка происходит социализация людей, благодаря ему люди получают опыт, накапливают его, передают из поколения в поколение. Язык может как сплотить общество, так и привести к его разобщению, когда люди говорят на разных языках, а живут на одной территории.

Наши древнейшие предки, тюрки, вели подвижный, т.е. кочевой, образ жизни, переселяясь из одного места жительства на другое. Поэтому их назвали кочевниками. Сохранились древние письменные источники, исторические произведения, описывающие образ жизни кочевников. В одних сочинениях их называют смелыми, отважными, сплочёнными кочевыми скотоводами, храбрыми воинами, а в других, наоборот, представляют дикарями, варварами, захватчиками других народов.

Почему же тюрки вели кочевой образ жизни? Как уже было сказано выше, основу их хозяйства составляло скотоводство. Главным образом они разводили лошадей, держали крупный и мелкий рогатый скот, а также верблюдов. Животные круглый год находились на подножном корме. Люди были вынуждены переезжать на новое место, когда старые пастбища истощались. Таким образом, два-три раза в год менялись места стоянок — кочевья.

Чтобы вести такой образ жизни, требовались большие просторы. Поэтому тюрки осваивали всё новые и новые земли. Кочевой образ жизни являлся своеобразным способом охраны природы. Если бы скот всё время находился на одном и том же месте, то степные луга вскоре были бы полностью уничтожены. По той же причине в степи было сложно заниматься земледелием, тонкий плодородный слой быстро разрушался. В результате же перекочёвок почва не успевала истощаться, а наоборот, к новому возвращению луга вновь покрывала густая трава.

Юрта кочевников

Мы все хорошо знаем, что люди не всегда жили, как мы сейчас, в больших каменных многоквартирных домах со всеми удобствами. Тюрки, ведущие кочевой образ жизни, жили в юртах. В степи было мало дерева, зато в избытке скота, дававшего шерсть. Не удивительно, что стены юрты были сделаны из войлока (спрессованной шерсти), одетого на деревянный решётчатый каркас. Два-три человека могли очень быстро, всего за час, собрать или разобрать юрту. Разобранная юрта легко перевозилась на лошадях или верблюдах.

Способ расположения и внутреннее устройство юрты были строго определены традициями. Юрту всегда устанавливали на ровном открытом солнечном месте. Она служила тюркам не только жилищем, но и своеобразными солнечными часами. Для этого жилища древних тюрков ориентировались дверью на восток. При таком расположении двери служили и дополнительным источником света. Дело в том, что в юртах не было окон и в тёплые дни двери жилища стояли открытыми.

Внутренние убранство юрты кочевников

Внутреннее пространство юрты условно делилось на две части. Обычно левая от входа сторона считалась мужской. Тут хранились вещи хозяина, его оружие и инструменты, конская упряжь. Противоположная сторона считалась женской, там хранились посуда и прочая домашняя утварь, женские и детские вещи. Такое деление соблюдалось и во время застолий. В некоторых юртах, чтобы отделить женскую часть от мужской, использовали специальные занавески.

Часть юрты напротив входа считалась самой почётной. Там выставлялись семейные реликвии; стариков и особо почётных гостей приглашали в эту часть. Хозяева обычно садились, поджав ноги, а гостям предлагали маленькие табуретки или усаживали их прямо на пол, на постеленные шкуры или войлочные подстилки. В юртах также могли быть и низкие столики.

Правила поведения в юрте

У древних тюрков были свои обычаи и традиции, связанные с правилами поведения в юрте, и каждый в семье старался их соблюдать. Их нарушение считалось дурным тоном, признаком невоспитанности, а иногда даже могло оскорбить хозяев. Например, при входе нельзя было наступать на порог, садиться на него. Гость, умышленно наступивший на порог, считался врагом, объявляющим хозяину о своих злых намерениях. Тюрки старались воспитывать в своих детях уважительное отношение к огню домашнего очага. Запрещалось лить воду, а тем более плевать в огонь, нельзя было вонзать нож в очаг, касаться огня ножом или острым предметом, бросать в него мусор, тряпки. Считалось, что это оскорбляет духа домашнего очага. Запрещалось передавать огонь очага в другую юрту. Считалось, что тогда счастье может покинуть дом.

Переход к оседлой жизни

Со временем, когда древние тюрки кроме скотоводства стали заниматься и другими видами хозяйственной деятельности, изменяются и условия их жизни. Многие из них начинают вести оседлый образ жизни. Теперь уже одних только юрт им было недостаточно. Появляются и другие виды жилища, более соответствующие оседлому образу жизни. Используя камыш или дерево, они начинают строить землянки, углублявшиеся в землю на один метр.

В дом вели ступеньки из камня или дерева. Если дверной проём был небольшой, то его закрывали деревянной дверью. Широкие проёмы завешивали шкурами животных или войлочным покрывалом. В избе делались нары и полати, традиционно расположенные вдоль передней части избы. Полы были земляные. На них стелили сплетённую из лыка рогожу. Поверх рогожи клали войлочные подстилки. Для хранения посуды и другой домашней утвари служили полки. Землянки освещались жировыми и масляными лампами, сделанными из глины. Как правило, в землянках не было отопления, очень редко в них находят следы очага. Возможно, их обитатели зимой согревались теплом жаровен.

Такое жилище требовало постоянной уборки и проветривания, чтобы защитить его от сырости, пыли и копоти. Наши предки стремились держать в чистоте не только свои жилища, но и окружающую дом территорию. В Булгаре археологи нашли небольшие улочки, покрытые деревянным настилом.

Первые деревянные дома кочевников

Постепенно дома начинают строить из дубовых или сосновых брёвен в виде сруба. Как правило, люди одной профессии селились по соседству, мастера жили вблизи своих мастерских. Так возникали слободы гончаров, кожевников, кузнецов и т. д. У занимавшихся земледелием булгар почти в каждом хозяйстве были погреба (обшитые досками зерновые ямы) и ручные мельницы. Хлеб и другие мучные изделия они пекли сами. Археологи находят на раскопках булгарских селений следы полукруглых печей, в которых готовили еду, которыми обогревали жилище.

Посуда. Древние тюрки пользовались в основном деревянной или глиняной посудой, а в более зажиточных семьях — и металлической. Глиняную и деревянную посуду большинство семей делали своими руками. Но постепенно, с развитием ремёсел, появились мастера, занимающиеся изготовлением посуды на продажу. Они встречались как в крупных городах, так и в деревнях. Глиняную посуду первоначально лепили вручную, но затем начали использовать гончарный круг. Мастера использовали местное сырьё — чистую, хорошо промешанную глину. Из глины изготавливали кувшины, кумганы, копилки, посуду и даже водопроводные трубы. Обожжённую в специальных печах посуду украшали выдавленными орнаментами, раскрашивали яркими красками.

Дворцы ханов

Когда тюрки вели полукочевой образ жизни, у хана было два жилища. Зимний дворец из камня и летняя юрта. Конечно, ханский дворец отличался своими большими размерами и внутренним убранством. В нём было много комнат и тронный зал.

В переднем углу тронного зала находился роскошный царский трон, покрытый дорогими заморскими тканями. Левая сторона царского трона считалась почётной, поэтому во время церемоний жена хана и самые дорогие гости усаживались по левую руку от хана. По правую руку от хана располагались предводители племён. Гости, заходя в тронный зал, в знак уважения, должны были снимать головные уборы и вставать на колени, приветствуя таким образом правителя.

Во время застолий первым попробовать блюда должен был сам правитель, а затем по очереди угостить своих гостей. Он собственноручно раздавал по кусочку мяса каждому из гостей, по старшинству.

Только после этого можно было приступать к застолью. Праздничные застолья у булгарской знати продолжались долго. Здесь они читали стихотворения, соревновались в красноречии, пели,танцевали и играли на разных музыкальных инструментах. Таким образом, тюрки умели приспосабливаться к самым разным условиям жизни. С изменением среды обитания менялись и образ жизни, и даже виды жилища. Неизменным оставалась любовь к труду и верность обычаям и традициям предков.

Материальная культура. Если посмотреть на предметы материальной культуры людей, живших между VII в. до н. э. и IV в. н. э., то можно заметить, что по своим качествам они стали значительно удобнее, сложнее и совершеннее, чем предметы бронзового века. Если бронзовые ножи, топоры, серпы и другие инструменты и орудия труда были ломкими, громоздкими, то железные стали значительно прочнее 76 и легче их. Новые орудия способствовали увеличению производительности труда, количества выработанной продукции. Но поскольку продуктами труда пользовались в основном сильные и богатые, это привело к тому, что в обществе появилось социальное неравенство.

Материальная культура саков и сарматов, обитавших на огромной территории от Южной Сибири, Алтая и до Северного Причерноморья, имеет много общего, и только в искусстве этих племен имеются некоторые отличия.

Сходство материальной культуры этих племен доказывает их родство. Это сходство не очень изменилось и позже, когда появились племена усуней и канлы. Только в связи с дальнейшим развитием общества материальная культура племен стала совершенней и разнообразней.

Геродот писал, что саки жили в деревянных домах. Зимой их укрывали плотным белым войлоком. Видимо, это были юрты. По данным Гиппократа, кочевники во время перемещения ставили на четырехколесные или шестиколесные телеги жилища-юрты. Тот факт, что юрты, которые казахи используют в настоящее время, по форме не отличаются от древних юрт, не должен вызывать никаких сомнений.

Если же говорить о постоянных стоянках, то усуни возводили строения из каменных кирпичей, тогда как канлы жилища строили из сырцового кирпича.

В одежде у саков и сарматов также было много общего. У саков головные уборы были остроконечными, а обувь без каблуков. Кафтаны короткие, до колен, поясных ремней не использовали. Штаны носили длинные, узкие, справа — кинжал, слева — сабля или лук. Например, одежда воина из захоронения в Иссыкском кургане была парадной, богато украшенной золотыми бляхами и пластинами. Головной убор был расшит золотыми пластинами с изображением коней, барсов, архаров, горных козлов, птиц и т.д. Искусно выполненный силуэт оленя на бляхе пояса придавал наряду Золотого человека особую красоту и привлекательность. Здесь же найдены ритуальные сосуды — деревянные и глиняные кувшины, серебряные чаша и ложки, деревянный черпак, бронзовая чаша. Все предметы являются уникальными произведениями искусства. С большим мастерством и художественным вкусом сделаны древним мастером лошадиная сбруя и предметы для верховой езды, найденные в Большом Берельском кургане на Алтае. Вместе с вождем племени были захоронены 13 лошадей. Хорошо сохранилась конская упряжь, остатки седел и кожаные уздечки с железными удилами и деревянными бляшками, покрытыми листовым золотом.

Духовная культура. Судя по материалам погребений в племенах саков, усуней, канлы, можно предположить, что эти кочевники верили в загробную жизнь, у них бытовали культы мертвых и духов предков, и они оставляли вместе с умершим те предметы, которые в первую очередь им могли понадобиться. В большинстве случаев захоронения происходили на родовом кладбище, которое находилось недалеко от зимовок. Поэтому где бы ни умер человек, его тело предавали земле именно на этом кладбище. Вот почему, когда в народе возникал спор о земле, человек мог привести такой неопровержимый довод: "Здесь лежат кости моих предков и родителей, поэтому это моя земля”. И это выражение дошло до наших дней.

Античные, древнеиранские и древнекитайские источники указывают на то, что главным богом, в которого верили древние кочевники, было Солнце. В его честь устраивали жертвоприношения и резали животных. В сакских погребениях были найдены останки коней, предметы конского убора — сбруя и седла. Их клали в могилу вместе с усопшим. Иногда оставляли в захоронениях и отдельные части жертвенного животного. Суть жертвоприношения лошади заключалась в том, что Солнце освещает весь мир и ему нужно приносить в жертву самую быстроногую лошадь. Видимо, культ огня как священной все- очищающей стихии ведет свое происхождение от культа Солнца. В народе до сих пор сохраняются культы, связанные с почитанием огня.

Например, когда впервые входят в дом невесты, в огонь брызгают масло. Искусство "звериного стиля” саков по содержанию является мифологическим, а по форме — реалистическим: используются образы зверей и птиц. Этими фигурками обычно украшали оружие знатных людей, посуду, ювелирные украшения. Так, лобную часть головного убора Золотого человека из Иссыкского кургана украшают изображения двух крылатых коней с рогами архара и с высоко поднятыми передними ногами. Все это напоминает картину борьбы двух жеребцов. Изображение снежного барса, злобно оскалившего пасть, украшавшее застежку камзола, выполнено особенно искусно, с большим вкусом и мастерством.

Изобразительное искусство получило свое развитие и в эпоху усуней и канлы. Обнаруженные в Каргалинском ущелье золотые изделия инкрустированы бирюзой. Диадема — уникальное по своему исполнению украшение. На ней с особым мастерством воссозданы образы животных. По предположению ученых, это украшение носил на головном уборе шаман.

Религия кочевников. У всех народов мира бережно сохраняются обычаи и традиции, появившиеся во времена первых религиозных культов и верований. Так, в урочище Тамгалы, в 180 км северо-западнее Алматы, на скалах изображены солярные божества — над головами танцующих имеются изображения Солнца. Ученые считают, что это связано с культом Солнца. Такая вера сохранена и у тюрков, и у казахов, считающихся их потомками в наше время. И в древнем памятнике тюрков — Кюльтегине, в большом и малом рунических письмах говорится о том, что основой религии древних тюрков было поклонение небу — Тенгри, Земле-воде и Умай — покровительнице домашнего очага и детей. В надписи есть слова, что именно они придают силу народу и покровительствуют всем делам. Тюрки также поклонялись священным местам и духам предков. Согласно древним рукописям арабов и персов, тюрки называли шаманов "кам”. Тюрки поклонялись огню и совершали обряд очищения огнем. Посол Византии Земарх писал, что тюркский каган Дизабул принял его только после того, как посла провели между двумя горящими факелами. У казахов также сохранилась традиция поклонения огню.

Существуют два научных предположения о происхождении "звериного стиля”. Сторонники первой гипотезы считают, что скифо-саки переняли это искусство из Передней Азии. Это мнение аргументируется тем, что время его возникновения совпало с вторжением в этот регион скифов. Начиная с VI в. до н.э., они стали активно распространять изобразительное искусство, и во времена Ахеменидов оно достигло особого расцвета. Именно в это время в изобразительном искусстве саков появился орнамент с изображением львов, птиц-грифов. Однако некоторые ученые относят появление искусства "звериного стиля” к бронзовому веку, к периоду карасукской культуры, и связывают его с культом тотемов.

В Сибирской коллекции Петра I имелось немало золотых украшений саков с изображением сцен из легенд и мифов. Например, сцены оживления богатыря, возвращение богатырей из военного похода, эпизоды охотничьих подвигов. Таким образом, в изобразительном искусстве саков и сарматов нашел отражение духовный мир людей той эпохи, можно отметить и его влияние на казахский эпос.

В связи с тем, что на территории Казахстана проходили маршруты Великого Шелкового пути, сюда стали проникать и другие религии. Наряду с собственным верованием среди тюрков в Семиречье и Южном Казахстане начал распространяться буддизм. Это доказывается археологическими раскопками. Так, неподалеку от развалин средне- 80 пекового города Сайрам (Испиджаб) при раскопках был найден подземный буддийский монастырь. На указанной территории получили распространение религии и религиозные учения, созданные другими цивилизациями: манихейство, христианство, несторианство, зороастризм. Это доказывается как письменной литературой, так и археологическими находками. При раскопках в Таразе найдены остатки христианской церкви, а на городище Акбешим (Суяб) — памятники буддизма.

В УШ—IX вв. на юге Казахстана и в Семиречье начинает распространяться ислам. В Таразе христианские церкви были превращены в мусульманские мечети. Местное население к этим преобразованиям отнеслось равнодушно. Таким образом, начиная с X в. ислам стал широко распространяться по всей территории Казахстана. Однако и унаследованные от предков верования и обряды тюркоязычных народов — поклонение культу Неба, Солнца, Огня — удивительным образом сочета лись с религиозно-мифологическими системами.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему “Материальная культура казачества”. Презентация на заданную тему содержит 21 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Цели : - познакомить учащихся с материальной культурой казачества, с особенностями устройства казачьего жилища и его убранства на примере экспонатов школьной музейной комнаты. Цели : - познакомить учащихся с материальной культурой казачества, с особенностями устройства казачьего жилища и его убранства на примере экспонатов школьной музейной комнаты. - продолжать работу по развитию у учащихся навыков понимания лексики кубанского говора, диалектных слов, связанных с материальной культурой казачества, внутренним убранством казачьего жилища; - воспитывать у учащихся чувство ответственности за сохранение культурно-исторического наследия своей малой родины - Кубани, интерес к культуре и быту казачества. Задачи: - воспитывать бережное отношение к культуре своего народа; - развивать эмоциональное восприятие красоты, национальное своеобразие традиций донского казачества;

Кубань, в силу особенностей своего исторического развития, является уникальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно целое элементы культур южнорусских, восточно-украинских и других местных народов. Кубань, в силу особенностей своего исторического развития, является уникальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно целое элементы культур южнорусских, восточно-украинских и других местных народов.

Казачьи поселения и жилища. В первые годы освоения, казаки заселили Правобережье Кубани. Они сказывались с традициями: в языке, обычаях, одежде, особенностях жилища, во внешнем виде населённых пунктов. Западную часть Кубани заселяли выходцы с Дона. Здесь доминировала южнорусская культура.

Большая часть современных казачьих поселений Кубани возникла в конце XVIII и в течение XIX вв. при освоении новых земель. Черноморские станицы (северная и северо- -западная часть края) заселялись в основном украинским населением, а линейные станицы (восток и юго-восток края) - русским населением. Черноморские казаки располагали свои курени вблизи степных речек, которые застраивались прямыми и широкими улицами с центральной площадью и церковью посредине. Селения окружались рвом и земляным валом. Линейные станицы не отличались строгой планировкой.

В станицах строились хаты в украинской или южнорусской традиции. Они были глинобитными или саманными, крыши - четырехскатные под камышом или соломой. В линейных станицах жилища чаще всего - деревянные. Почти в каждой хате или избе имелись русская печь и "красный" угол с иконой под рушником. На стенах висели фотографии - традиционные реликвии казачьих семей с сюжетами: проводы и служба в армии, свадьбы, праздники. В станицах строились хаты в украинской или южнорусской традиции. Они были глинобитными или саманными, крыши - четырехскатные под камышом или соломой. В линейных станицах жилища чаще всего - деревянные. Почти в каждой хате или избе имелись русская печь и "красный" угол с иконой под рушником. На стенах висели фотографии - традиционные реликвии казачьих семей с сюжетами: проводы и служба в армии, свадьбы, праздники.

Саманные хаты Строились на фундаменте из саманных блоков или сырцового кирпича, изготовленного из глины с примесью соломы. Саманную хату тоже обмазывали глиной снаружи и изнутри, но не таким толстым слоем. После просыхания белили.

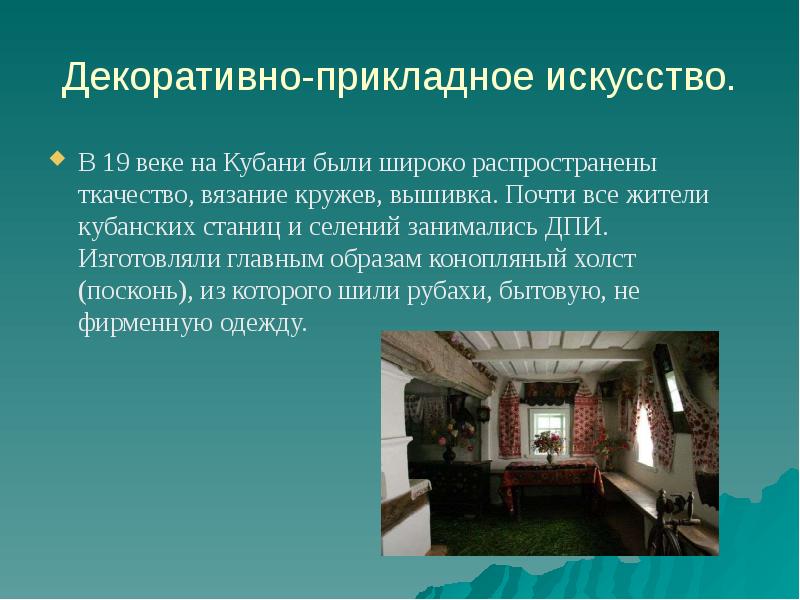

Декоративно-прикладное искусство. В 19 веке на Кубани были широко распространены ткачество, вязание кружев, вышивка. Почти все жители кубанских станиц и селений занимались ДПИ. Изготовляли главным образам конопляный холст (посконь), из которого шили рубахи, бытовую, не фирменную одежду.

Рушники. Рушники- традиционные элементы убранства кубанского жилища. Ими украшали иконы, зеркала, деревянные рамы, семейные фотографии. Рушники декорировали по краям кружевами, искусной вышивкой, изображавшие растения, птиц, геометрические фигуры, цветы. Вышивками и кружевами украшали также скатерти, подзоры для кровати, прошвы и наволочки. К этому занятию приучали девочек с 7-9 лет. К совершеннолетию они успевали приготовить для себя приданное.

Гончарное производство. Глиняная посуда широко использовалась в хозяйстве. Это махотки, глэчики для молока, большие макитры для приготовления и хранения хлеба, миски, кувшины для вина.

Художественная роспись. Художественная роспись была распространена во многих станицах Кубани. Расписывали печь в хате, её красили в голубой или жёлтый цвет и разрисовывали узорами в виде различных цветов и листиков. Дли изготовления материала использовали: отвар коры ольхи, мелко тёртый кирпич, синьку, коровий помёт.

Ковань. Ковань была распространённым видом художёственного ремесла на Кубани. Кубанские кузницы создали самобытный орнамент из металлических кружев .

Одежда казаков и казачек. Казачья одежда различалась типами костюмов казаков, сложившимися у запорожцев и в Донском войске. Сначала Черноморцы носили синие шаровары, синий кунтуш (верхняя куртка), под который надевался кафтан красного цвета. В 1810г. была утверждена единая форма черноморцев - шаровары и куртка из синего сукна. Линейные казаки носили одежду черкесского образца. К середине XIX в. казачья форма черноморцев и линейцев была унифицирована и утвердилась единая форма: черкеска из черного сукна, темные шаровары, бешмет, башлык, зимой - бурка, папаха, сапоги или ноговицы. Во второй половине XIX - начале XX вв. стало обычным ношение мундира. Женская одежда различалась у казачек, согласно существовавшим традициям, по месту их происхождения. Основой женского костюма была рубаха. Костюм состоял из юбки и кофты - "кохточки".

Традиционная казачья кухня. Основой питания казачьей семьи был хлеб. Продукты животноводства, овощеводства, рыболовства, играли существенную роль. Широко были распространены бахчевые культуры: тыква, арбуз, дыня. На Кубани ели больше мяса, чем в других регионах России. Так же был любимые: кубанский борщ, вареники с картошкой и др.

Читайте также: