Доклад на тему сейминский могильник

Обновлено: 29.06.2024

Археологические памятники бронзового века рубежа III/II тыс. до н.э. Были распространены в лесной и лесостепной зонах Евразии от Саяно-Алтая до Северной Финляндии. Это шесть крупных грунтовых некрополей (Ростовка под Омском, Сатыга, Турбино под Пермью, Усть-Ветлуга, Сейма и Решное в низовьях р. Оки), малые условные могильники, одиночные погребения на площади могильников других культур (Сопка 2), захоронение шаманского комплекса (Галичский клад), святилище в Канинской пещере на Печоре, единичные находки бронзового оружия и литейных форм. Сейминско-турбинские поселения до сих пор не открыты.

На всем протяжении существования данного культурного феномена можно отметить подвижность, динамичность и агрессивность его носителей.

Погребения

Все основные некрополи приурочены к крупным водным магистралям, часто к устьям больших рек. Погребения не имели курганных насыпей и других надмогильных сооружений В большинстве захоронений человеческие останки отсутствуют или не сохранились, возможно, какая-то часть этих могил является кенотафами. Отдельно можно выделить захоронения кузнецов-литейщиков (Ростовка, Сопка 2, Сатыга). Погребальный инвентарь состоял преимущественно из бронзового, каменного, костяного оружия, костяных защитных доспехов и имел ярко выраженный воинский характер, что позволяет рассматривать сейминско-турбинские могильники как дружинные некрополи. Керамику в них ставили редко. Сами формы металлического оружия и орудий, костяные пластинчатые доспехи, уникальные нефритовые украшения (кольца, браслеты, бусины) не характерны для большинства культур Северной Евразии.

В Турбинском могильнике (в черте г. Пермь) было вскрыто 10 четко зафиксированных могил и намечено 101 условное погребение. Также его на территории выявлено 80-90 единичных находок, которые могут быть связаны как с могилами, так и с жертвенными комплексами. На площади некрополя намечаются группировки могил. Здесь найдено более 3000 предметов, в основном это изделия из кремня (наконечники стрел, ножи, вкладыши составных орудий, скребки, скобели, пластины, всего ‒ 1085 предметов) и металла (кельты, топоры, наконечники копий, ножи и кинжалы, чеканы, браслеты, височные кольца, подвески, всего ‒ 137 предметов), а также 36 нефритовых колец.

Сейминский могильник раскапывался хаотично в 1910-1920-х гг., предположительно в нем было вскрыто 50 погребений. По литературным и архивным данным в погребениях находилось 112 металлических предметов, а также небольшие керамические сосуды.

Клады и святилище

Бородинский клад, обнаруженный в немецкой колонии Бородино Бессарабской губернии (ныне Одесская область Украины), содержит предметы, которые считаются импортом из турбинской группы Приуралья. Наиболее известны уникальные серебряные (биллоновые) наконечники копий ‒ предметы парадного вооружения. Нижняя часть втулок инкрустирована золотыми пластинами с характерным для сейминско-турбинского оружия орнаментом: заштрихованные треугольники, расположенные вершиной вниз, двойные зигзаги, ромбы. В то же время орнаменты, нанесенные на булавку и кинжал из того же клада, скорее напоминают бляхи из микенских гробниц: спирали, трискелии, лилии (лотос).

В Канинской пещере (верховья р. Малая Печора в Республике Коми) были найдены поврежденные медные и бронзовые ножи и кинжалы сейминско-турбинского типа, но главным образом кремневые и костяные наконечники стрел. Вероятнее всего, это место использовалось как святилище.

Металлургия

С сейминско-турбинскими памятниками связаны кардинальные изменения в металлургии позднего бронзового века. Наряду с традиционным использованием мышьяковых бронз, сейминско-турбинские мастера начали использовать оловянные бронзы алтайских рудных источников в Восточной Европе. Также они распространили на огромных территориях технологию сложного тонкостенного литья, позволяющего получать изделия со слепой втулкой. В могильнике Сопка 2 известно погребение литейщика.

Ведущих категорий оружия всего три ‒ это топоры-кельты трапециевидных очертаний, с шестигранным сечением и овальной втулкой; наконечники копий с вильчатым стержнем в основании пера, и двулезвийные ножи-кинжалы.

Кинжалы относятся к оружию высокого ранга - каждый из них имеет уникальную рукоять, но при этом сходную конструкцию клинка. Рукояти отливались с использованием восковых моделей в несколько этапов, чтобы получить в результате фигурки животных и людей для украшения навершия. Часто изображались лошади, горные бараны, головы лося, головки змеи. На ноже из Ростовки изображена фигурка лошади и лыжника, держащего её за вожжи.

Происхождение и связь с другими культурами

Данная культура сформировалась в начале II тыс. до н.э., а далее стремительно продвигалась на запад и северо-запад. В основу сейминско-турбинского культурного феномена легли два компонента. Первый локализовался в степях, лесостепях и предгорьях Алтая и связан с племенами металлургов и коневодов (елунинская, логиновская, кротовская и другие культуры). Именно в этой алтайской среди зародились принципиально новые образцы втульчатого оружия и образы в искусстве (лошади, быки, бараны, верблюды и др.). Второй компонент, саянский, восходит к подвижным охотникам и рыболовам южной зоны восточносибирской тайги (глазковская, шиверская и другие культуры Прибайкалья и бассейна Ангары). Они привнесли свои достижения в изготовлении кремневого, нефритового и костяного инвентаря, а также образы таежного мира (змея, лось, медведь и др.). Органическое слияние алтайского и саянского компонентов произошло, вероятно, в лесостепных предгорьях между Обью и Иртышом. По достижении Урала в состав сейминско-турбинских популяций включается абашевский компонент.

Восточноевропейский этап передвижений характеризовался различными их направлениями: по Каме вверх и вниз вплоть до Волги и низовьев Оки, на север - до бассейнов Печоры и Вычегды, на запад по волжскому пути - вплоть до Белого озера и северных районов Финляндии. Вскоре сейминско-турбинские племена растворились в чужеродной среде, однако привнесенные ими металлургические новации оказались устойчивыми.

Переведите нам любую сумму нажав на кнопку. Деньги пойдут на на оплату услуг провайдера, программиста и дизайнера, организацию поездок, очных встреч, фото-видеосъёмку и другие текущие расходы, необходимые для полноценной работы проекта.

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Последние комментарии

1 день 9 часов назад

1 день 16 часов назад

1 день 16 часов назад

2 дня 3 часа назад

2 дня 10 часов назад

2 дня 12 часов назад

2 дня 16 часов назад

3 дня 2 часа назад

4 дня 8 часов назад

5 дней 9 часов назад

Популярное содержимое

За сегодня:

За всё время:

.jpg)

Сейминский могильник - могильник бронзового века (2 тыс. до н. э.) близ ст. Сейма ок. г. Нижнего Новгорода, на песчаной дюне Левого берега р. Оки.

Открыт в 1912 году, во время сапёрных работ Екатеринбургского пехотного полка. Дюна, сохранившая археологический памятник, вдаётся в пойму Оки и, возвышаясь над нею, примерно на 18 метров, занимает господствующее положение на местности. С её безлесной верхней площадки просматривается вся округа.

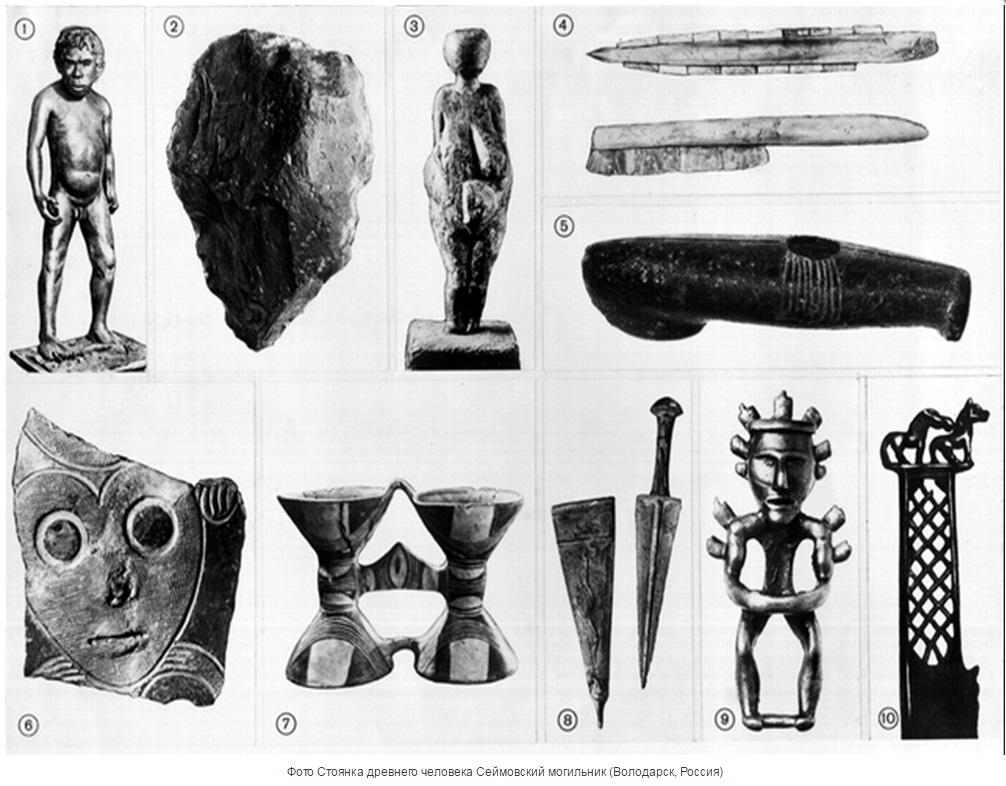

Раскопки Сейминской дюны, продолжавшиеся до 1940 года, открыли здесь стоянку бронзового века, относящуюся к XII—X векам до нашей эры и давшую имя сейминско-турбинской археологической культуре. Сейминская стоянка получила мировую известность, подтвердив, что территория России пережила бронзовый век — до этого считалось, что обитавшие здесь племена перешли от каменного века сразу к эпохе железа. Найденные в могильнике артефакты — искусно выполненные и украшенные топоры-кельты, наконечники копий, боевые ножи с ручками художественного литья, долота, шилья, браслеты украшают многие музеи мира.

.jpg)

Могильник состоял, примерно, из 50 неглубоких могил, в каждой из которых лежал скелет с богатым погребальным инвентарем, состоявшим из бронзовых массивных браслетов, ножей, кинжалов, втульчатых наконечников копий, втульчатых топоров-кельтов, плоских нефритовых полиров, колец и многочисленных совершенного изготовления кремневых стрел, ножей, пластин и других орудий. Имеются остатки янтарных украшений. Характер инвентаря могильника позволяет говорить о его восточном, зауральском происхождении и связывают его, в первую очередь, с Турбинским могильником на Каме.

На той же дюне, на месте Сейминского могильника, в более раннее и в более позднее время располагалось несколько поселений, от которых остался сильно перемешанный культурный слой с остатками жилищ, кострищ и материальной культуры от развитого неолита до эпохи поздней бронзы (от кон. 3-го до кон. 2-го тыс. до н. э.).

В. А. Городцов в 1915г. выдвинул понятие сейминской культуры, включая в нее материалы Сейминского могильника, часть найденной на его площадке керамики из древних поселений и материалы из некоторых окских стоянок. Однако, вопрос о связи данного объекта с определенным типом древних окских поселений до сих пор окончательно не решен.

.jpg)

История и археология Володарского района

Володарск сохранил на своей территории следы пребывания человека, отдалённые от нас тысячелетиями. Самые известные из памятников археологии — Володарская стоянка и Сейминский могильник.

Володарская стоянка открыта в 1946 году директором Дзержинского краеведческого музея Б. А. Сафоновым (по другим, неофициальным сведениям первооткрывателем является учёный-историк Живилов Данила Дмитриевич). Начатые в том же году раскопки продолжались до 1973 года. Рядом с крайними домами Луговой улицы на юго-западной окраине города на лесной поляне были раскрыты человеческие погребения, жилища-землянки, разнообразные кремневые орудия, лепные сосуды, кости животных и птиц. Эти находки позволили руководителю экспедиции И. К. Цветковой (научный сотрудник Государственного исторического музея) отнести стоянку к эпохе неолита, датировать её XVII—XIII веками до нашей эры и определить её принадлежность к волосовской археологической культуре (культура, распространённая в Волго-Окском междуречье в III—II тысячелетиях до н. э.). Ныне бо́льшая часть экспонатов стоянки хранится в фондах Государственного исторического музея.

Сейминский могильник в 1912 году, во время сапёрных работ Екатеринбургского пехотного полка в нескольких верстах на юго-восток от станции Сейма. Дюна, сохранившая археологический памятник, вдаётся в пойму Оки и, возвышаясь над нею примерно на 18 метров, занимает господствующее положение на местности. С её безлесой верхней площадки просматривается вся округа. Раскопки Сейминской дюны, продолжавшиеся до 1940 года, открыли здесь стоянку бронзового века, относящуюся к XII—X векам до нашей эры и давшую имя сейминско-турбинской археологической культуре. Сейминская стоянка получила мировую известность, подтвердив, что территория России пережила бронзовый век — до этого считалось, что обитавшие здесь племена перешли от каменного века сразу к эпохе железа. Найденные в могильнике артефакты — искусно выполненные и украшенные топоры-кельты, наконечники копий, боевые ножи с ручками художественного литья, долота, шилья, браслеты украшают многие музеи мира.

В X—XI веках н. э. земли, на которых находится Володарск, стали заселяться восточными славянами. В начале XIII века эта местность входила уже в состав Владимиро-Суздальского княжества, позднее — в состав Суздальско-Нижегородского княжества.

В дореволюционный период на месте нынешнего города располагались село Мысы, пять деревень и выселок Ольгино, который в 1920 г. был переименован в Волода́ры.

.jpg)

ТАЙНЫ БРОНЗОВЫХ ЛОШАДЕЙ

Год Лошади в самом разгаре. В связи с этим отметим, что коневодство имеет многотысячелетнюю историю. Тем более замечательно, что один из всемирно известных артефактов, свидетельствующий о бытовании в глубокой древности на территории современной России первых всадников, найден более 100 лет назад именно в Нижегородской губернии. А нашли этот предмет близ Сеймы.

Летом 1912 года недалеко от деревни Решетиха Нижегородской губернии командир роты 37-го Екатеринбургского пехотного полка штабс-капитан Конев и его подчиненный поручик Гринько проводили с солдатами тактические учения по ведению саперных работ. Тогда в песчаных бортах укрепления военнослужащие нашли необычное искусно изготовленное древнее бронзовое оружие: топоры, копья, ножи и кинжалы, украшенные фигурками зверей. Несколько дней солдаты вместо того, чтобы укреплять вырытые ими редуты, искали артефакты. За лучшие находки им выдавали по чарке водки.

В течение 18 лет Сейминский могильник - памятник археологии, который был назван по имени близлежащей станции Сейма Московско-Нижегородской железной дороги - раскапывали 10 раз. В нем были найдены уникальные, искусно изготовленные бронзовые предметы вооружения, украшения, глиняные сосуды, кремневые наконечники стрел, нефритовые полированные кольца и другие артефакты, оставленные после себя некими загадочными людьми. Однако вследствие раскопок, которые по большей части осуществляли любители или дилетанты, сейминский археологический памятник был уничтожен полностью, а многие ценнейшие находки разошлись по рукам частных лиц, исчезнув для науки бесследно.

Археологические памятники, оставленные этими военными отрядами, разбросаны по громадной территории – почти в три миллиона квадратных километров. В Нижегородской области найдено два крупнейших из них – упомянутый уже могильник Сейма в Володарском районе и могильник Решное в Выксунском. Остальные три крупных некрополя, оставленных носителями сейминско-турбинской исторической общности: Турбино в Перми, Ростовка в Омской области и Сатыга в глухой тайге Тюменской области. Если же к этому списку добавить около 20 небольших могильников и отдельных погребений, оставшихся после завоевателей на Алтае, в Вологодской области, в Татарии, в Кировской и Вологодской областях, то география распространения военной экспансии окажется внушительной.

Разумеется, что поход этих племен с Урала на нижнюю Оку подразумевал наличие в их кланах достаточно серьезной социальной структуры во главе с кастой вождей и военачальников. Возможно, на каком-то этапе отряды пришельцев подчинили себе некоторые племена в пределах значительной территории северной Евразии к западу и востоку от Урала. Наверное поэтому покоренные народы их боялись и ненавидели. Об этом свидетельствуют погребения сейминско-турбинских воинов в могильнике Ростовка. Там археологи обнаружили захоронения, разоренные еще в древности. Однако богатое оружие и украшения остались нетронутыми, а тела самих воинов потревожили. Видимо, выкопав трупы врагов из могил, некие люди преднамеренно разворошили тела и разбили черепа в надежде причинить вред душам убитых воинов, лишив их загробного упокоения.

Хотя сейминско-турбинские загадочные племена воинов-литейщиков канули в вечность, заслуга в создании новых типов вооружения в середине II тыс. до н. э. принадлежит именно им. Кстати, уже вскоре на огромных территориях Северной Евразии, от современного Китая на востоке и до территории Финляндии и Молдавии на западе, древние мастера стали изготавливать похожие типы бронзового оружия.

Сейминский могильник - могильник бронзового века ( 2 тыс . до н . э .) близ ст . Сейма ок . г . Горького , на песчаной дюне Левого берега р . Оки .

Открыт в 1912 году, во время сапёрных работ Екатеринбургского пехотного полка. Дюна, сохранившая археологический памятник, вдаётся в пойму Оки и, возвышаясь над нею, примерно на 18 метров, занимает господствующее положение на местности. С её безлесной верхней площадки просматривается вся округа.

Раскопки Сейминской дюны, продолжавшиеся до 1940 года, открыли здесь стоянку бронзового века, относящуюся к XII—X векам до нашей эры и давшую имя сейминско-турбинской археологической культуре. Сейминская стоянка получила мировую известность, подтвердив, что территория России пережила бронзовый век — до этого считалось, что обитавшие здесь племена перешли от каменного века сразу к эпохе железа. Найденные в могильнике артефакты — искусно выполненные и украшенные топоры-кельты, наконечники копий, боевые ножи с ручками художественного литья, долота, шилья, браслеты украшают многие музеи мира.

Могильник состоял, примерно, из 50 неглубоких могил , в каждой из кото рых лежал скелет с богатым погребальным инвентарем , состоявшим из бронзовых массивных браслетов , ножей , кинжалов , втульчатых наконечников копий , втульчатых топоров - кельтов , плоских нефритовых полиров , колец и многочисленных совершенного изготовления кремневых стрел , ножей , пластин и других орудий . Имеются остатки янтарных украшений . Характер инвентаря могильника позволяет говорить о его восточном , зауральском происхождении и связывают его, в первую очередь, с Турбинским могильником на Каме .

На той же дюне, на месте Сейминского могильника, в более раннее и в более позднее время располагалось несколько поселений , от кото рых остался сильно перемешанный культурный слой с остатками жилищ , кострищ и материальной культуры от развитого неолита до эпохи поздней бронзы ( от кон . 3 - го до кон . 2 - го тыс . до н . э .).

В . А . Городцов в 1915г. выдвинул понятие сейминской культуры , включая в нее материа лы Сейминского могильника, часть найденной на его площадке керамики из древних поселений и материа лы из некото рых окских стоянок . Однако, вопрос о связи данного объекта с определенным типом древних окских поселений до сих пор окончательно не решен .

Могильники, датируемые первой половиной II тыс. до н. э., просуществовали относительно недолго, но вещи, извлечённые из них археологами, и их территориальное расположение до сих пор вызывают огромное удивление и ожесточённые споры.

"Сейминско-Турбинский транскультурный феномен" — именно так называют комплекс археологических памятников, разбросанных на огромной территории, отделённых друг от друга тысячами километров, но имеющих настолько большое сходство, что объяснить его простым совпадением невозможно.

В чём же дело? Почему обычные погребальные памятники не вписываются в принятые археологические классификации и в чём уникальность предметов, найденных там? Какие существуют версии их появления и происхождения?

Началось всё в 1891 году, когда на правом берегу реки Камы напротив места впадения Чусовой был открыт новый исторический объект – Турбинский могильник. 23 июня 1912 года командир роты 37-го пехотного Екатеринбургского полка штабс-капитан А. М. Конев проводил учения недалеко от станции Сейма. Занимаясь с ротой сапёрными работами, он случайно нашел древние бронзовые предметы. Это было Оружие: боевые топоры, копья, ножи-кинжалы. Они отличались не только необычностью форм, но и прекрасной сохранностью.

Весть о находках привлекла внимание и учёных-археологов, и общественности. На протяжении нескольких десятилетий на Сейминской дюне не раз проводились раскопки. Но с каждым разом картина становилась всё запутанней.

Первые же находки ввергли в изумление научный мир. Огромное количество высококачественного бронзового оружия. Это полностью противоречило представлениям о таёжной зоне как о месте, где с металлами познакомились очень поздно и в эпоху существования Турбинского могильника господствовал каменный век. В 1912 году был обнаружен практически полностью аналогичный Турбинскому Сейминский могильник, расположенный на Оке, рядом с местом её слияния с Волгой. Позже, уже в советское время, были проведены широкомасштабные исследования этих объектов. Тогда же были обнаружены и исследованы ещё три крупных памятника этого типа – Ростовка, Сатыга, Решное. Однако, чем глубже и скрупулезней исследовались могильники, тем больше возникало вопросов. Они никак не вписывались в сложившиеся представления об этапах развития лесной полосы Евразии и традиционные археологические классификации.

В первую очередь удивлял технологический уровень производства бронзовых орудий – тонкостенное литьё. Не менее интересным было их географическое расположение. Почти все они располагались в местах впадения больших притоков в крупные речные артерии – Иртыш, Каму, Волгу. Получается, что эти могильники находились в стратегически важных точках, на перекрёстках водных путей Восточной Европы и Западной Сибири. Запутывало ситуацию и то, что они находились на расстоянии не менее тысячи километров друг от друга, за исключением Решенского.

Исследования иного, неметаллического инвентаря и обряда захоронений запутали всё ещё больше. В каждом могильнике свой набор, имеющий очень немного общих черт. К тому же не металлических изделий в этих памятниках очень мало, а те, что есть по большей части относятся к культурам окружающим памятник. А это культуры достаточно сильно отличающиеся друг от друга. И наконец, последняя изюминка – полностью отсутствуют поселения, которые соответствовали бы по типу могильникам. Нет таких, хотя искали очень тщательно. Ощущение, что эти люди нигде не жили, но умерли и были похоронены, иногда даже в своё отсутствие. Во всех памятниках множество кенотафов – погребений без покойника, только инвентарь.

Читайте также: