Доклад на тему китайская мифология

Обновлено: 01.06.2024

О том, что мужское и женское начало создали мир, может рассказать китайская мифология. Именно в Китае самыми главными космическими силами были не стихии, а мужское и женское начала, которые являются главными действующими силами в мире. Известный китайский знак инь и ян - это самый распространенный символ в Китае.

Один из наиболее известных мифов о сотворении мира записан во II веке до н. э. Из него следует, что в глубокой древности существовал лишь мрачный хаос, в котором постепенно сами собой сформировались два начала - Инь (мрачный) и Ян (светлый), установившие восемь главных направлений мирового пространства. После установления этих направлений дух Ян стал управлять небесами, а дух Инь - землей.

Самыми ранними письменными текстами в Китае были гадательные надписи. Понятие словесность - "вэнь" (рисунок, орнамент) в начале обозначалось как изображение человека с татуировкой (иероглиф). К VI в. до н. э. понятие "вэнь" приобрело значение - "слово".

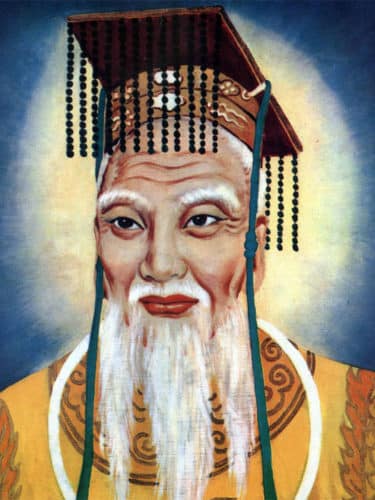

Первыми появились книги конфуцианского канона (Конфуций - философ, основатель главной ветви религиозно-философских представлений Китая): "Книга перемен" - "Ицзин", "Книга истории" - "Шу цзин", Книга песен" - "Ши цзин" XI - VII вв. до н. э. Также появились и обрядовые книги: "Книга ритуала" - "Ли цзи", "Записи о музыке" - "Юэ цзи"; летописи царства Лу: "Весна и Осень" - "Чунь цю", "Беседы и суждения" - "Лунь юй".

Список этих и многих других книг был составлен Бань Гу (32-92 гг. н. э.). В книгу "История династии Хань" он записал всю литературу прошлого и своего времени. В I - II вв. н. э. один из ярких сборников был "Изборник" - "Девятнадцать древних стихотворений". Стихи эти подчинены одной главной мысли - быстротечности краткого мига жизни.

В обрядовых книгах существует следующее предание о творении мира: "Небо и земля жили в смеси - хаосе, подобно содержимому куриного яйца: Паньгу жил в середине (это можно сравнить со славянским представлением начала мира, когда Род был в яйце). Минуло 18 000 лет. Небо и Земля отделились: мужской чистый ян образовал Небо, женская мутная инь образовала Землю. Паньгу был в середине и в один день претерпевал девять метаморфоз. Дух в Небе, совершенная мудрость в Земле. Небо в день поднималось на один чжан, Земля в день опускалась на один чжан, Паньгу вырастал в день на один чжан. Так шло 18 000 лет. Небо отсчитало предел высоты, Земля отсчитала предел глубины, Паньгу предельно вырос".

В "Книге песен" ("Шу цзин") рассказывается о началах космоса: "Первое начало - вода, второе - огонь, третье - дерево, четвертое - металл и пятое - земля. [Постоянная природа] воды - быть мокрой и течь вниз; огня - гореть и подниматься вверх; дерева - [поддаваться] сжиманию и выпрямлению; металла - подчиняться [внешнему воздействию] и изменяться; [природа] земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай. То, что мокрое и течет вниз (вода), создает соленое; то, что горит и поднимается вверх (огонь), создает горькое; то, что поддается сжиманию и выпрямлению (дерево), создает кислое; то, что подчиняется и изменяется (металл), создает острое; то, что принимает посев и дает урожай (земля), создает сладкое".

В ней рассказывается о начале мира, о Паньгу. Когда небо и земля были еще не отделены друг от друга. Вселенная, пребывавшая в состоянии первобытного хаоса, напоминала по форме своей гигантское куриное яйцо. В этом яйце и зародился Паньгу. Он вырос и уснул, проспав восемнадцать тысяч лет, а проснувшись и открыв глаза, не увидел ничего, кроме липкого мрака. Паньгу взял оказавшийся рядом топор и стал пробивать им мрак. Раздался оглушительный грохот, и огромное яйцо раскололось. Все легкое и чистое тут же поднялось вверх и образовало небо, а все тяжелое и грязное опустилось вниз и образовало землю. Так Небо и Земля, смешанные первоначально в сплошной хаос, отделились друг от друга. После этого Паньгу, опасаясь нового соединения, уперся ногами в землю и подпер головой небо. Так он и стоял восемнадцать тысяч лет. Каждый день небо становилось выше на один чжан, земля становилась толще на один чжан, а Паньгу подрастал на один чжан.

Со временем небо поднялось очень высоко, земля стала очень толстой, а Паньгу вырос до девяноста тысяч ли. Некоторое неопределенное время, равнявшееся целым эпохам, он поддерживал небо, упираясь в землю, и, наконец, дождался того, что они достаточно окрепли. Выполнив эту важнейшую задачу, Паньгу почувствовал страшную усталость, прилег (упал) на землю и умер. Вздох, вырвавшийся из его рта, стал ветром и облаками. Голос - громом, левый глаз - солнцем, правый - луной, туловище с руками и ногами - четырьмя сторонами света и пятью великими горами, кровь - реками, жилы - дорогами, плоть - почвой, волосы на голове - звездами на небосклоне, кожа и волосы на теле - деревьями, травами и цветами, зубы и кости - металлами, драгоценными камнями. Слезы - дождем и росой. Паньгу он является и прародителем всех людей, которые произошли от паразитов, ползающих по телу умирающего божества.

История Паньгу во многих деталях напоминает миф о рождении мира из яйца славянского Рода и индийского Брахмы, миф об оторвавшем небо от земли индийском Индре и, некоторыми мотивами, шумерские мифы.

В основе "Книги перемен" ("И цзин"), созданной VIII - VII вв. до н. э., находится 8 триграмм: цянь (небо), гэнь (гора), ли (огонь), сюнь (ветер, дерево), дуй (водоем), кунь (земля), чжэнь (гром), кань (вода), которые являются основой 64 гексаграмм, говорящих о взаимодействии вышеперечисленных начал и дающих возможность предсказать жизненные ситуации человека. Основные состояния человеческой души также определяются сочетаниями этих стихий.

Мы приведем основные гексаграммы, на которых строятся все прочие. Какое-либо отклонение, или изменение 4 основных гексаграмм, рассматривалось как некое иное состояние, которое определялось по наличию в большей степени мужского или женского начала (Ян или Инь). Линия прямая - это символ мужского начала Ян, а линия прерывистая - символ женского начала Инь. Это два природных начала, из которых состоит весь мир. Инь (Луна) - ритм и цикл жизни. Ян (Солнце) - ритм и цикл жизни.

Прежде чем перейти к анализу мифологии, следует вначале определить, чем отличается миф от других жанров — легенды или поверья, предания, притчи? Как назывались основные трактаты в мифологии Китая?

Что представляет собой мифология Китая? На какие периоды и группы можно разделить мифы?

Содержание

2.ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ…………. 4

2. ДРЕВНЕ-КИТАЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФ- СКИЕ СОЧИНЕНИЯ………………………………………..9

3. МИФОЛОГИЯ ДАОСИЗМА И БУДДИЗМА……….15

4. ПОЗДНЯЯ НАРОДНАЯ МИФОЛОГИЯ…………. 18

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Работа состоит из 1 файл

Китайская мифология.doc

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра отечественной и всеобщей истории

Реферат на тему:

Выполнил: Гуделев Евгений Сергеевич

Проверил: В.Е. Овсейчик

2.ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ…………. 4

2. ДРЕВНЕ-КИТАЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФ- СКИЕ СОЧИНЕНИЯ………………………………………..9

3. МИФОЛОГИЯ ДАОСИЗМА И БУДДИЗМА……….15

4. ПОЗДНЯЯ НАРОДНАЯ МИФОЛОГИЯ…………. 18

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…..23

Прежде чем перейти к анализу мифологии, следует вначале определить, чем отличается миф от других жанров — легенды или поверья, предания, притчи? Как назывались основные трактаты в мифологии Китая?

Что представляет собой мифология Китая? На какие периоды и группы можно разделить мифы?

Исследователи дают на это разные ответы, попытаюсь проанализировать и подытожить ответы на эти вопросы в данной работе.

1.ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ МИФОЛОГИИ

Китай – одно из древнейших цивилизованных государств мира. Философские идеи в Китае, берущие начало в глубине веков, чрезвычайно богатые по содержанию и являются огромной кладовой идей в истории познания всего человечества.

Уже в первобытном обществе появились первые ростки философии. Люди в первобытном обществе, исходя из собственного трудового опыта, стремились понять мир природы, что послужило основой для зарождения материалистических взглядов. Кроме того, в условиях первобытнообщинного строя зародилось представление о необходимости поклонения духам предков.

Представление о существовании души у человека было распространено и на животных, растения и весь мир природы: считалось, что все в мире имеет свою душу, что все природные тела и явления: земля, небо, солнце, луна, гром, ветер, горы, реки, птицы, дикие звери и т.д., находясь в расположении каких-то духов, проявляют свою силу, в результате чего возникли тотеизм и поклонение многим богам.

Однако в условиях первобытнообщинного строя могли появиться лишь ростки философской идеи. Философия как теория познания окружающего мира, как сравнительно целостное мировоззрение, зафиксированное в письменной форме, возникла только в рабовладельческом обществе. [7,c. 46]

С китайскими мифами европейцы впервые познакомились в XVIII в., а до того сам Китай был для европейцев мифом. Именно тогда ряду европейских философов казалось, что историю цивилизации должно начинать с Китая. Это мнение опиралось на представление о том, что Китай—родина самых древних и мудрых философов. Между тем, как это ясно теперь, китайские философы не древнее греческих и много моложе мудрецов Египта.

До философии в Китае было поэтическое осмысление мира и прошлого человечества в форме мифов. Эти мифы не рассказывались, а пелись, сопровождаемые ударами, гудениями, рокотом музыкальных инструментов. Их героями были первопредки и цари-мудрецы, создатели человеческой культуры. Между зарождением этих песен, хранившихся в народной памяти, и их фиксацией с помощью изобретения во второй половине II тыс. до н.э. письменности прошли многие столетия. И несколько столетий понадобилось ещё для того, чтобы записанные песни были систематизированы и осмыслены китайскими мудрецами как документы исторического прошлого, как рассказы об истинных событиях и лицах определённой территории и времени. [7, c.41]

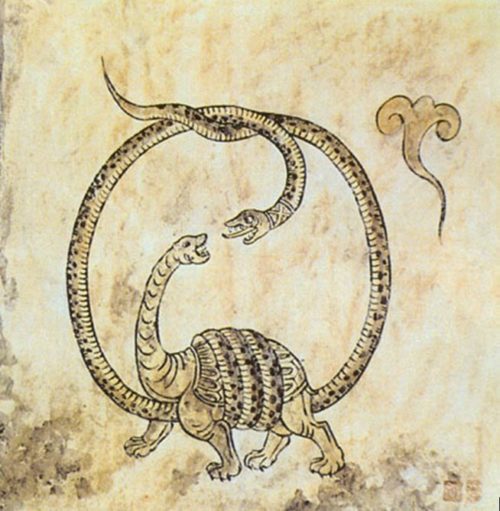

Упорядочение китайской мифологии усложнило понимание её развития. Можно лишь догадываться, что китайцы, как и другие народы, почитали: змей, ласточек, медведей, слонов, считая их покровителями отдельных родов и племён. Со временем одна из таких покровительниц, приобрела в воображении рассказчиков мифов облик чудовищного змея – дракона, которому было приписано господство над метеорологическими явлениями и небесными телами, водной стихией и особое покровительство царям. Таким же образом почитаемые китайцами реальные птицы превратились в фантастическую птицу Фэнхуан, ставшую символом царицы. Облик дракона был придан также богиням и богам, которым приписали создание мира и сотворение человечества.[3, c 248]

Китайцы, обитавшие на равнинах, часто заливаемых выходящими из берегов великими реками, почитали спасительные горы. Одна из них, Куньлунь, мыслилась расположенной в центре мира в виде опорного столба неба. Считалось, что на вершине этой горы находилась резиденция верховного бога и императора Шан-ди. Одновременно существовало представление о другой вертикальной оси—мировом древе, ставшим обиталищем десяти солнц.

Само небо мыслилось высшим существом, руководящим всем, что происходит на земле. При этом в мифологическом сознании произошла подмена Верховного небесного владыки и Неба мифологическими Государями Неба. В их число входил верховный владыка центра хуанди и его помощник бог земли Хоу-ту, покровительствующий храму солнца и властвующий над созвездиями и планетами Большой Медведицы, Сатурном, Юпитером , Меркурием , Венерой. Каждому из мифических владык соответствовало определенное материальное начало: время года, цвет, животное, часть тела, оружие. Всё это говорит о формировании сложной мифологической системы, включающей различные природные и пространственные элементы.

По своему содержанию мифы подразделяются на несколько групп.

Среди космогонических мифов, трактующих происхождение природы и человека из состояния первоначального хаоса, представлены две основные концепции: деление и превращение. Согласно одной из них, неодушевленные вещи и живые существа возникают в результате деления хаоса на два первоэлемента—светлое (мужское) начало янь и тёмное (женское) начало инь. Вторая концепция предполагает возникновение всего сущего в результате трансформации. Так, человек был создан из глины богиней по имени Нюй Ва. По другой версии того же мифа, сама Нюй Ва превратилась в предметы и существа, наполняющие мир.

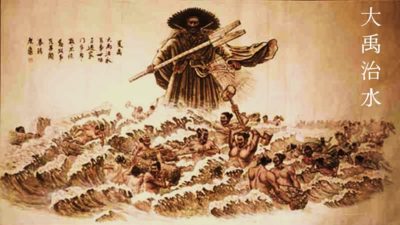

Обширную группу составляют мифы о стихийных бедствиях и героях, спасших от них людей. Чаще всего фигурируют два рода бедствий – наводнения и засухи. В некоторых мифах наводнение предстает как некое первоначальное состояние, в других – наводнение послано богом в наказание людям. Засуха оказывается результатом появления одновременно десяти солнц, испепелявших посевы и угрожавшие гибелью людям. От наводнения людей спас Великий Юй, от засухи – Стрелок И, сбивший из лука все лишние солнца.

Миф о стрелке И – один из самых популярных в китайской мифологии. И культурный герой, считавшийся как изобретателем лука и стрел , так и спасителем с помощью этого оружия от множества бедствий , в том числе космического характера. Сама форма лука в виде дуги-радуги превратила героя в охотника за нарушившими порядок Солнцами. В этой своей ипостаси И может быть сопоставлен с героическим героем охотником Орионом также связанным с солнечным мифом.[4, c. 325-326]

Чудовища, с которыми он борется, частично связаны с природными явлениями ( Дафэн—“Великий ветер”, Баше—“Длинный змей”, олицетворяющий водную стихию). Как очиститель земли от чудовищ И близок к греческому герою Гераклу. Так же как Геракл посещает страну Запада и царство мертвых.

Посещение И страны Запада мотивируется поиском зелья бессмертия. Здесь обнаруживается сходство с мифом о Гильгамеше. Сама страна запада в китайских мифах – это не просто царство смерти, но место обитания удивительных животных, произрастания удивительных растений. Хозяйка этой страны , обладающая зельем бессмертия, предстает в облике владычицы зверей. Хотя И эти звери не интересуют, посещение им владычицы зверей могло быть первоначально связано именно с его функциями охотника, а поиск бессмертия служит более поздним добавлением к основному сюжету.

Убийство И персиковой дубинкой раскрывает еще одну черту многопланового образа охотника. Согласно поверьям китайцев, только таким оружием можно было поразить насмерть нечистую силу. Таким образом, сверхъестественные способности И в стрельбе из лука получают объяснение: охотник был связан с нечистью, Цзунбу, в которого превратился после смерти. И, согласно определению знатока китайских мифов Юань Кэ, был владыкой всех злых духов Поднебесной, следившим за тем , чтобы злые силы не могли вредить людям.[4, c. 144]

Мифы о древних героях отражают стремление древних китайцев найти персонифицированных “авторов” важнейших технических достижений глубокой древности. Среди тех, кто научил людей добывать огонь трением; впервые построил шалаш из веток; изобрел способы охоты и рыбной ловли; изготовил первые земледельческие орудия и научил людей употреблять в пищу злаки; открыл способ варить зерно на пару и т. д. Характерно, что многие из этих героев изображались китайцами в виде полулюдей-полуживотных: с телом змеи, с головой быка , что несомненно является отражением древних тотемических представлений.

Самостоятельный цикл составляют мифы о первопредках. Все они появились на свет в результате непорочного зачатия. Прародительница иньцев случайно проглотила яйцо священной Пурпурной Птицы, а мать первого чжоусца наступила на след Великана и т. д. Эти детали мифов о первопредках связаны с имевшими широкое распространение представлениями о том, что некогда “люди знали мать и не знали отца”. Пережиточное отражение в сознании людей первоначальной материлинейной филиации.

В китайской мифологии много существ, благодаря которым культура страны отличается особенным колоритом и вызывает интерес у иностранцев. На формирование мифологии повлияли исторические персонажи, тотемизм, философские и религиозные учения.

Драконы

Наиболее почитаемое существо это китайский дракон. Он олицетворяет собой силу стихий, власть императора и небо. Его изображения наносят на дома, ткани и другие предметы. Он символизирует добро, богатство и благополучие. Китайский язык содержит в себе множество пословиц и поговорок с участием этих зверей.

Данные мифические животные занимают важное место в культуре еще с древних времен. Изображения драконов часто находят при археологических раскопках. Основные племена, образовавшие китайское государство, считали его тотемным культом. Они верили, что он обладает магической силой и сочетает в себе особенности других зверей. Он, по представлениям древних китайцев, не жил на земле – мог взлетать на небеса или опускаться в водоемы.

Интересный факт! Считалось, что императоры избраны богами для управления государством – по небесному мандату. Поскольку драконы были посланцами неба и богов, то императоры назывались их потомками.

Мать драконов

В китайских легендах существует мать драконов (Лун Му), которая была изначально смертной женщиной. По преданию, она увидела белый камешек у реки, оказавшийся настоящим яйцом. Из него вывелись 5 маленьких змей. Мать драконов растила и заботилась о пяти драконах. Они стали символами почитания родителей и родительской заботы и любви.

Лун Му жила в бедной семье, но лучшую еду, она отдавала своим детенышам. Они немного выросли и начали помогать маме. Они были водными духами, способными управлять погодой. Во время засухи Лун Му попросила их послать дождь. Все крестьяне в деревне были ей очень благодарны и нарекли ее матерью драконов.

Виды драконов

- Цинлун лазоревого цвета наиболее сострадателен и является символом востока;

- алый Чжулун благословляет озера и обозначает юг;

- а белый Байлун является самым добродетельным и честным из всех своих собратьев, отвечает за запад;

- черный Сюаньлун обитает в мистических водах – символ севера.

Интересный факт! Цветовое разделение соотносится с пятью сторонами света – вода, огонь, дерево, металл и земля.

- небесный Тяньлун – охраняет небеса и его чертоги, которые поддерживают и защищают богов. Он может летать, возноситься к небесам, но с крыльями он изображается изредка. Небесный дракон всегда имеет 5 пальцев на ногах, а другие его собратья по 4 или 3.

- Шэньлун может управлять громом и погодой. Он изображается с головой человека, драконьим телом и животом как у барана. Шэньлун летает по небу, но из-за синего цвета может сливаться с ним. От него зависит сельское хозяйство. Поэтому простые люди стараются не обижать его, чтобы не было засухи или наводнений.

- Дилун – дракон земли, контролирующий реки, водоемы и моря. Они живут в глубинах вод в красивых дворцах. По преданиям люди, побывавшие в этом дворце, получали дары и возвращались на сушу.

- Фуцанлун – страж, который охраняет ценные металлы и камни, скрывающиеся в глубинах земли. Он обитает в недрах под землей в особых пещерах. Фуцанлуна рисуют с жемчужиной у подбородка. Это знак настоящего богатства – мудрости.

Духи стихий

Одним из главнейших божеств можно выделить Лэйгуна – бога грома, повелителя стихий и природных явлений. Водные духи имели характерные черты драконов, рыб и других животных. Китайцы почитают и верят в каждое мифическое существо неважно, какое у него происхождение или пол. Среди многих духов стихий выделяются основные:

- Жун Чен – маг, изобретший календарь. Согласно легенде он возвращается на землю каждые 1010 лет. По верованиям этот маг может возвращать молодость, восстанавливает старикам их волосы и зубы.

- Хоу И является сыном верховного бога, лучник и герой. Легенды о нем рассказывают о многочисленных отважных поступках, борьбе с монстрами и чудовищами. По преданию однажды на небе вместо одного солнца появилось десять, началась засуха. Отважный Хоу И сразил своими стрелами девять солнц — демонов. Богиня запада подарила ему эликсир бессмертия. Но его жена втайне от него выпила эликсир и улетела на луну, оставив мужа умирать от старости.

- Хуанди – дух, символизирующий волшебные силы земли. В мифологии его образ совмещает в себе силача, ремесленника и стрелка.

- Еще один герой – Юй, усмиривший потоп. Он является императором мифологической династии Ся.

Факт! В древнекитайской мифологии тотемные животные превращаются в реальные личности – императоров и чиновников, ученых.

Помимо духов стихий важны существа, контролирующие плодородие и засуху. Богом засухи служит Ба, которого боялся весь народ.

Духи-хранители сторон света

Хранители сторон света характерные персонажи китайской мифологии. Они представляют собой четверку священных животных:

- Цинлун, о котором говорилось выше, символизирует весну. Он несет счастье тем, кто видит его изображение, поэтому его рисовали на знаменах. Цинлун в китайской мифологии это еще и страж дверей.

- Байху защитник запада и мира мертвых. Его изображают в виде белого тигра на могилах и гробницах.

- Сюаньу – северный дух, связанный с водой. С начала его изображали как черепаху со змеями.

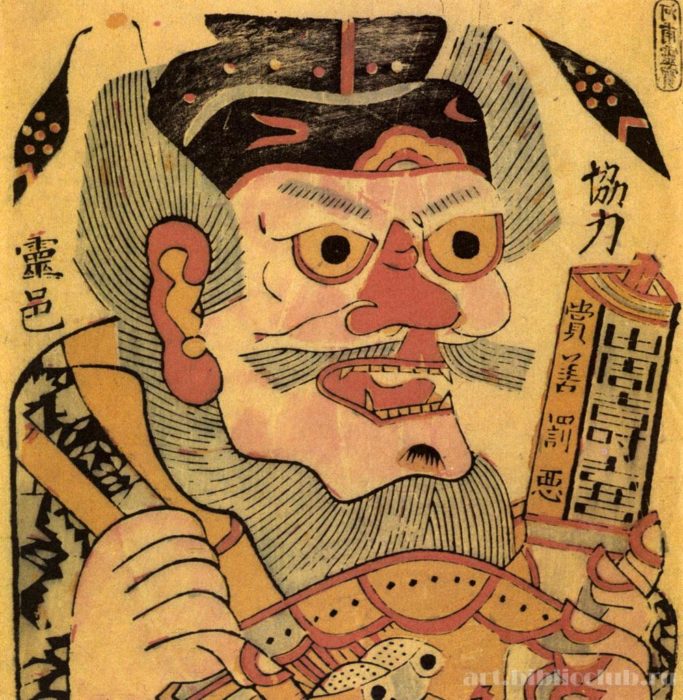

Демоны

Китайская мифология разительно отличается от мифов других стран, но и здесь есть демоны. Главнейший демон китайской мифологии это Чжун Куй. Его образ использовался для магических ритуалов. Повелитель подземного царства – Яньван, который судил мертвецов и определял наказание. Владыкой всех бесов и монстров был Чжан Тяньши. В китайской мифологии царем змей был чудовищный Ман. Несмотря на то, что это змей, его рисуют как дракона с 4 пальцами.

Демонами и призраками становятся животные, возвращающиеся ради мести за жестокое обращение при жизни – Яогуай. Есть истории про диких кошек, превращающихся в оборотней и питающихся человеческой энергией. Количество второстепенных монстров огромно, поэтому перечислять все можно бесконечно.

Древняя китайская мифология

Один из самых древних мифов называется миф о хаосе. Согласно представлениям древних из пустоты, в которой блуждали образы, появился космос и два главных бога – Паньгу и Нюйва. Паньгу создавал небо, землю, стихии пассивно, неосознанно. Когда он умер, паразиты его тела стали людьми.

Богиня Нюйва была женщиной, нижняя часть тела которой была змеиной. Она создавала все вещи в мире. Когда по легенде была война богов, и небо перестало держаться, она сама починила небосвод. Она использовала ноги мифической черепахи Ао, чтобы подпереть небосвод.

Древнейшим героем китайской мифологии является Фуси, который представлен в образе человека — птицы. Он научил людей охоте, рыбалке и жарке мяса, изобрел рыбацкие сети. В его образе воплотилось представление древних племен о тотемной животном – ласточке.

По легенде Фуси и Нюйва поженились и восстановили человеческий род после потопа.

Мифология даосизма и буддизма

К началу нашей эры даосизм превратился в религию, вобрав в себя образы китайской мифологии. Большую популярность обрели предания о бессмертных. Бессмертие они получили, постигнув дао. Пантеон существ даосизма включает в себя огромное количество бессмертных, духов, героев и бесов.

Поздняя народная мифология

Вместе с буддизмом и даосизмом были популярны культы последователей конфуцианства, народных культов.

Важно! В данную эпоху идет процесс превращения реальных личностей в мифических существ. Они становятся покровителя искусства, ремесла, городов.

К концу 11 века мифологические системы сближаются и становятся единой мифологией. Данный процесс быстрее всего шел в селах, где храмы и статуи разных течений (Будды, ЛаоЦзы, Конфуция) стояли близко. Народное сознание поставило во главе пантеона богов Юйди – нефритового правителя. Остальные божества китайской мифологии – боги и духи – имели устойчивое положение и не исчезли.

Герои китайской мифологии позднего времени представлены как реальные личности, которым посвящаются праздники и дни в лунном календаре.

Мифология в искусстве Китая

Из-за особенностей развития литературы, отсутствия эпосов и драм в древности мифология не запечатлелась в литературном искусстве. Исключениями служат работы отдельных поэтов. В Средние века появляются рассказы и другие текста о духах с образами даосской и народной китайской мифологии.

В буддийских сказках отражалось житие бодхисатвы и будды. Позже в 12-13 вв. развивается музыкальная драма, в основу которой легли легендарные сюжеты даосизма и буддизма.

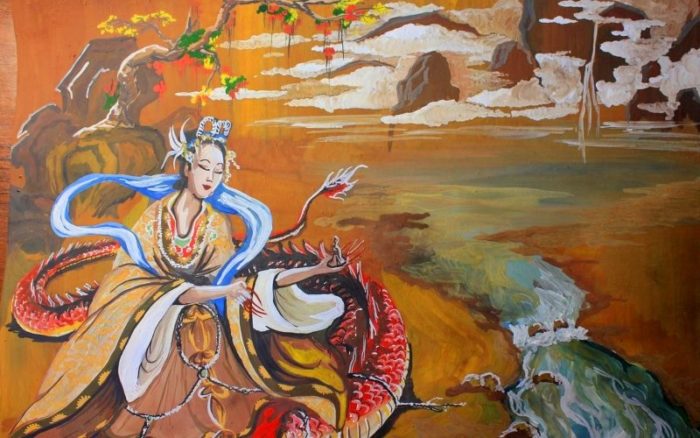

Мифологические темы часто использовались художниками для росписи утвари, тканей и даже зданий. Наиболее часто изображаются китайские мифические существа – Нюйва, Фуси, герой И.

Заключение

Мифология древнего Китая богата различными сюжетами. Большинство легенд рассказывают о природных катастрофах и о героях, спасающих людей и землю. Животные в китайской мифологии занимают большое место. Они являются прообразами всех существ и богов.

Мифология – это фундамент китайской культуры, которая оказывает влияние на менталитет граждан, философию, религию и искусство страны.

Китайская мифология - совокупность мифологических систем: древнекитайской, даосской, буддийской и поздней народной мифологии. Изучение древнекитайского мировоззрения и философии. Разновидности китайских мифов, представление о потустороннем мире.

| Рубрика | Религия и мифология |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 01.03.2010 |

| Размер файла | 24,7 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Особенности китайской мифологии.

2. Анализ китайской мифологии.

3. Разновидность китайских мифов.

Введение

1. Особенности китайской мифологии

2. Анализ китайской мифологии

Китайская мифология так же богата и интересна, как и древнегреческая или египетская, но в отличие от последних, которые известны каждому образованному человеку, мифы китайцев до сих пор остаются достоянием немногих специалистов-синологов.

К сожалению, в работах по общей мифологии или первобытной культуре меньше всего ссылок на китайскую мифологию. В конце XIX в. немецкий исследователь Г. Шурц, например в "Истории первобытной культуры", упомянул Китай, только чтобы сказать, что у китайцев нет мифа о потопе. И даже такой знаток фольклора, как английский учёный Дж. Фрезер, собравший около 200 мифов о потопе у разных народов, не знал его китайского варианта.

В китайских мифах нет прекрасной пластичности и стройности греческих богов и героев, они поражают наше воображение скорее смелостью и неожиданностью фантазии. Хунь-тунь -- Хаос -- бесформенная, но живая масса, в которой её друзья пытаются просверлить отверстия, чтобы дать приятелю возможность видеть и слышать, как люди. Шижоу -- зрячая плоть -- не менее удивительное существо, похожее на печень зверя, но обладающее зрением. К сожалению, древние китайские мифы очень рано стали забываться и исчезать из народной памяти. Они сохранились лишь в многочисленных отдельных фрагментах, как осколки древней вазы, сложить и склеить которые дело опытного археолога и реставратора.

До философии в Китае было поэтическое осмысление мира и прошлого человечества в форме мифов. Эти мифы не рассказывались, а пелись, сопровождаемые ударами, гудениями, рокотом музыкальных инструментов. Их героями были первопредки и цари-мудрецы, создатели человеческой культуры. Несколько столетий понадобилось еще для того, чтобы записанные песни были систематизированы и осмыслены китайскими мудрецами как документы исторического прошлого, как рассказы об истинных событиях и лицах определенной территории и времени.

Отношения между народной поэзией как источником мифов и философией, как их осмыслением, не были идиллическими ни в Китае, ни во всех иных древних цивилизациях. Философы, выработавшие более или менее цельное представление об окружающем мире, относились к народной мудрости с определенным пренебрежением. Они видели в песнях наивные рассказы, стоящие на пути познания истинных законов, по которым развиваются природа и человечество. В этом не было беды, если бы философы только вступали в полемику с народной поэзией. Нет, сами пользуясь мифами как источниками, они до неузнаваемости их разрушали. Например, если в мифе рассказывалось о чудовище с четырьмя лицами, то в пересказе философа четыре лица превращались в четырех сановников, отправленных императором в четыре страны по четырем сторонам света. Такой рационалистический подход к мифам известен и в средиземноморской древности, где он связан с именем философа Эвгемера, который доказывал, что богами были провозглашены когда-то жившие цари и другие чем-либо отличившиеся люди.

Упорядочение китайской мифологии, осуществленное философами, усложнило понимание ее развития. Можно лишь догадываться, что в глубокой древности китайцы, как и другие народы, почитали животных -- змей, ласточек, медведей, слонов, считая их покровителями отдельных родов и племен. Со временем одна из таких покровительниц, змея, приняла в воображении рассказчиков мифов облик чудовищного змея -- дракона, которому было приписано господство над метеорологическими явлениями и небесными телами, водной стихией и особое покровительство царям.

Китайцы, обитавшие на равнинах, часто заливаемых выходящими из берегов великими реками, почитали спасительные горы. Одна из них, Куньлунь, мыслилась расположенной в центре мира в виде опорного столпа для неба. Считалось, что на вершине этой горы находилась резиденция верховного бога и небесного императора Шан-ди. Одновременно существовало представление о другой вертикальной оси -- мировом древе, ставшем обиталищем десяти солнц.

Главные герои китайской мифологии -- прародители, представленные в виде реальных правителей и царей, создателей культурных благ огня, земледелия, медицины, календаря, музыки, письменности. Приписывание одного и того же изобретения разным героям объясняется тем, что имеющиеся в нашем распоряжении мифы объединили различные мифологические традиции. Китайские культурные герои выступают одновременно как открыватели мира, путешественники, проникающие в самые отдаленные уголки земли. При этом под отдаленными странами запада, куда проникают стрелок и другие прародители, часто подразумевается страна мертвых.

3. Разновидность китайских мифов

По своему содержанию мифы подразделяются на несколько групп.

Среди космогонических мифов, трактующих происхождение природы и человека из состояния первоначального хаоса, представлены две основные концепции: деление и превращение. Согласно одной из них, неодушевленные вещи и живые существа возникают в результате деления хаоса на два первоэлемента--светлое (мужское) начало янь и тёмное (женское) начало инь. Вторая концепция предполагает возникновение всего сущего в результате трансформации. Так, человек был создан из глины богиней по имени Нюй Ва. По другой версии того же мифа, сама Нюй Ва превратилась в предметы и существа, наполняющие мир.

С функциями богини земли связаны изображения Нью Вы совместно с другим змееподобным существом Фуси на крышках каменных гробов. Нью Ва также отожествлялась с богиней плодородия, соединяющей юношей и девушек в браке. В начале первого весеннего месяца в ее честь приносились жертвы, устраивались песнопения, пляски и стрельба из лука. Существуют некоторые намеки на то, что Нью Ва считалась не только прародительницей людей, но и матерью богов.

Обширную группу составляют мифы о стихийных бедствиях и героях, спасших от них людей. Чаще всего фигурируют два рода бедствий - наводнения и засухи. В некоторых мифах наводнение предстает как некое первоначальное состояние, в других - наводнение послано богом в наказание людям. Засуха оказывается результатом появления одновременно десяти солнц, испепелявших посевы и угрожавшие гибелью людям. От наводнения людей спас Великий Юй, от засухи - Стрелок И, сбивший из лука все лишние солнца.

Миф о стрелке И - один из самых популярных в китайской мифологии. И культурный герой, считавшийся как изобретателем лука и стрел, так и спасителем с помощью этого оружия от множества бедствий, в том числе космического характера. Сама форма лука в виде дуги-радуги превратила героя в охотника за нарушившими порядок Солнцами. В этой своей ипостаси И может быть сопоставлен с героическим героем охотником Орионом также связанным с солнечным мифом.

Чудовища, с которыми он борется, частично связаны с природными явлениями ( Дафэн--“Великий ветер”, Баше--“Длинный змей”, олицетворяющий водную стихию). Как очиститель земли от чудовищ И близок к греческому герою Гераклу. Так же как Геракл посещает страну Запада и царство мертвых.

Посещение И страны Запада мотивируется поиском зелья бессмертия. Здесь обнаруживается сходство с мифом о Гильгамеше. Сама страна запада в китайских мифах - это не просто царство смерти, но место обитания удивительных животных, произрастания удивительных растений. Хозяйка этой страны , обладающая зельем бессмертия, предстает в облике владычицы зверей. Хотя И эти звери не интересуют, посещение им владычицы зверей могло быть первоначально связано именно с его функциями охотника, а поиск бессмертия служит более поздним добавлением к основному сюжету.

Мифы о древних героях отражают стремление древних китайцев найти персонифицированных “авторов” важнейших технических достижений глубокой древности. Среди тех, кто научил людей добывать огонь трением; впервые построил шалаш из веток; изобрел способы охоты и рыбной ловли; изготовил первые земледельческие орудия и научил людей употреблять в пищу злаки; открыл способ варить зерно на пару и т. д. Характерно, что многие из этих героев изображались китайцами в виде полулюдей-полуживотных: с телом змеи, с головой быка , что несомненно является отражением древних тотемических представлений.

Самостоятельный цикл составляют мифы о первопредках. Все они появились на свет в результате непорочного зачатия. Прародительница иньцев случайно проглотила яйцо священной Пурпурной Птицы, а мать первого чжоусца наступила на след Великана и т. д. Эти детали мифов о первопредках связаны с имевшими широкое распространение представлениями о том, что некогда “люди знали мать и не знали отца”. Пережиточное отражение в сознании людей первоначальной материлинейной филиации.

Представление иньцев о потустороннем мире были зеркальным отражением правопорядка, существовавшего на земле. Подобно тому, как в Поднебесной верховная власть принадлежала Вану, полагали иньцы, так и на небе всё и вся подчиняется Верховному Божеству (Ди). Ди всемогущ- это он оказывает людям благодеяния или карает их несчастьем, он дарует им урожай, посылает засуху, от него зависят дождь и ветер. Ближайшее окружение Ди составляют усопшие предки Вана, являющиеся его “слугами”. Предки Вана выполняют различные поручения Ди, они же передают ему просьбы Вана о ниспослании благоговения и помощи. Функции Вана как верховного жреца как раз и заключались в том , что он мог осуществлять общение со своими предками, являвшимися посредниками между миром людей и миром богов.

Перевод сутр на китайский язык и распространение буддизма в Китае относится уже к IV-VI вв.

Заключение

Мифы созданы на заре истории человеческого общества. По мифам мы можем судить, каковы были представления и мысли у трудовых людей древности: как они представляли мироздание, как воспевали народных героев, каким образом стремились улучшить свою жизнь, как прославляли труд и борьбу.

Представляя сами по себе весьма большой интерес, мифы оказали значительное влияние на литературу и искусство, придав им особую прелесть и свежесть. Скульптура древних греков прекрасна именно своей теснейшей связью с мифами. То же самое можно сказать о Тао-те, Куе, Куе-драконе, Куе-фениксе, водяном и однорогом драконах, об удивительных птицах и зверях, изображения которых украшали треножники и сосуды эпох Инь и Чжоу.

Следует иметь в виду, что мифы, не будучи историческими свидетельствами, в какой-то мере смогли отразить историю. Разумеется, абсурдно во всех персонажах мифов видеть древних императоров и князей, однако в равной степени неправильно пренебрегать содержанием мифов в какой-то степени исторического характера. В мифах мы можем обнаружить отражение исторической действительности. Например, под борьбой между Хуан-ди и Чи-ю скрывается имевшее место в центральной равнине столкновение людей монгольского плато и племен южной части Тихого океана, под историей о горах Куньлунь и Си-ван-му - возникновение культурных связей между китайскими и тибетскими племенами.

Мифы отражают и национальный характер. Так, китайские мифы в какой-то мере отражают особенности китайской нации.

Таким образом, изучая мифы, мы можем понять истоки нашего национального характера, культуры.

Список литературы

1. Мифология. Энциклопедия, -М.: Белфакс, 2002

9. С. Фингарет "Мифы и легенды Древнего Востока", -М.:Норинт, 2002

Подобные документы

Религия в первобытных культурах, миф. Мифология - исторический тип мировоззрения. Изучение и развитие мифологии. Миф нашего времени. Миф и религия. Миф - представление о мире, когда человек не противопоставляет себя природе.

реферат [18,8 K], добавлен 09.04.2003

Общая характеристика греческой мифологии, ее источники, сущность и связь с философией. Роль мифов об олимпийских богах. Особенности доолимпийского и олимпийского периодов и ранней классики. Место и значение богов Олимпа. Специфика мифов о героях.

реферат [157,5 K], добавлен 19.05.2011

Раннеклассовые государственные образования индейцев Мезоамерики. Общее представление о мифологии индейцев Центральной Америки. Эсхатологическая и календарная мистика мифологических образов. Ацтекский пантеон. Три основных периода истории и культуры майя.

реферат [31,5 K], добавлен 29.06.2013

Обзор мифологии на разных ступенях человеческой истории. Мифологизация российского общества как особенность русской культуры. Сущность политического мифологического мировоззрения. Проблема взаимоотношения религии и культуры. Истоки мифов и их тенденции.

реферат [38,2 K], добавлен 15.11.2011

Обзор этапов зарождения и развития мифологии Древнего Востока. Отличительные черты египетской, китайской, индийской мифологии. Характеристика мифических героев античного мира: древней Греции, древнего Рима. Древнейшая система мифологических представлений.

реферат [49,5 K], добавлен 02.12.2010

Культ природы в мифологии и верованиях древних славян. Образы богов праславянского пантеона. Истоки славянской мифологии. Классификация мифологических персонажей. Культ солнца и огня у древних славян. Славянские религиозные верования и язычество.

контрольная работа [578,2 K], добавлен 01.02.2011

Языческое мировосприятие как основа мифов славянских народов. Сведения о восточнославянских мифах в летописях. Иерархия богов славянского пантеона. Славянские боги низшего уровня: водяной, леший, дворовой. Словарь и обрядовые формулы славянской мифологии.

Читайте также: