Доклад на тему австралопитеки

Обновлено: 28.06.2024

"Австралопитек" нужно понимать не как "австралийская", а как "южная обезьяна" (комбинация от лат.Australis - южный, и греч.Pithekos - обезьяна). Этот не очень удачный термин ввёл в науку первооткрыватель - английский анатом Р. Дарт, нашедший в 1928 году на территории ЮАР череп шестилетнего детёныша этой обезьяны. Вернее, уже не совсем обезьяны. После находки Дарта, останки австралопитеков в большом количестве были найдены не только в Южной, но и в Центральной Африке. Австралопитек Дарта жил поздно - около миллиона лет назад, и поэтому не мог рассчитывать на роль нашего предка. Сейчас время становления австралопитеков относят к периоду от 9 до 5 млн. лет назад. Эти приматы жили в эпоху, когда тропические леса в Африке стали отступать на север, их место занимали сухие степи и саванны. Австралопитеки, покинув леса, вышли в открытые пространства, кишащие хищниками: львами, леопардами, саблезубыми тиграми. Что позволило им выжить в новых условиях? С точки зрения сравнительной анатомии, "южные" обезьяны выглядели как фантастическое сочетание небольшого обезьяньего мозга и вполне человеческой двуногой походки. Объём мозга у австралопитека не более 600 куб. см. Они могли очень хорошо бегать на двух ногах, высвободив руки. Ни одна древесная обезьяна, перейдя к жизни на поверхности земли, этого не сделала. Горилла, например, в беге, опираясь на костяшки пальцев рук, легко догоняли человека. А четвероногая мартышка-гусар развивает скорость до 50 км/час.

Для чего австралопитеки высвободили руки? Наиболее подходящее объяснение - они уже пользовались орудиями труда: палками, дубинами, камнями, крупными костями антилоп. Доказать это, к сожалению, практически невозможно, так как они не изготовляли свои орудия, а подбирали их в природе, поэтому на них нет следов искусственной обработки. Но такой этап в ходе происхождения человека, несомненно, должен был существовать. Он длился не менее 5 млн. лет, то есть значительно дольше, чем вся последующая цивилизация.

Эти некрупные (до 50 кг, обычно меньше) приматы жили, по-видимому, стаями. Общественный образ жизни позволял им не только устоять против хищников, но и успешно нападать на других животных.

Р. Дарт полагал, что они сами были настоящими хищниками: в слоях с останками австралопитеков найдены черепа павианов с пробитой левой стороной. По другой точке зрения они следовали за крупными хищниками и отбивали остатки добычи у гиен и шакалов. Однако неизвестна ни одна современная обезьяна, питающаяся падалью (если, конечно не брать во внимание привычки и пристрастия в питании самого человека современного).

Уже на стадии австралопитеков, вероятно, начался процесс потери шерстяного покрова. Выйдя из тени лесов, наш предок, по выражению советского антрополога Я. Я. Рогинского оказался в "тёплой шубе", которую нужно было поскорее снять. От перегрева, особенно в условиях интенсивной работы, человек защищается интенсивным потоотделением. Это приспособление было очень эффективным, но лишало организм ионов натрия. Нехватка его стимулировала хищничество, или, у популяций, перешедших к вегетарианству, наставляла искать источник поваренной соли.

Вообще весь процесс антропогенеза представляется цепью довольно "поспешных", порой не очень удачных решений, кое-как скомпенсированных последующей эволюцией. Сейчас хорошо изучены останки одного из ранних австралопитеков - афарского, найденного Д. Джокансоном в Эфиопии. Эта относительно небольшая (ростом 110-120 см) обезьяна с двуногой походкой и зубами, похожими на человеческие, жила 3.5 - 4 млн. лет назад.

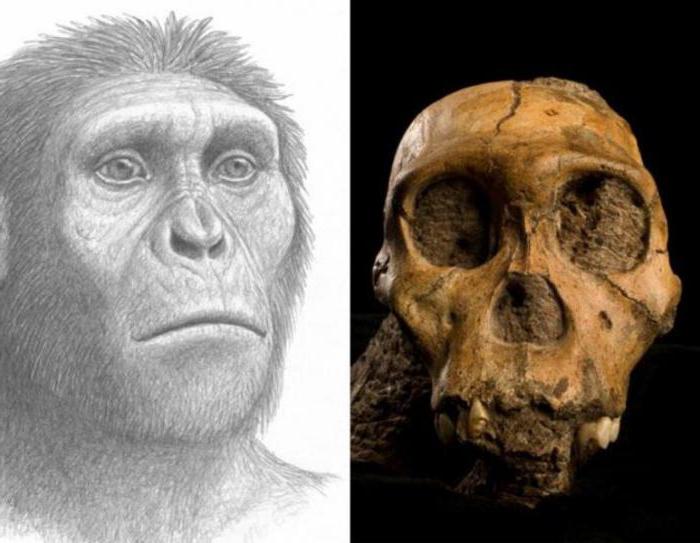

Впоследствии австралопитеки разделились на две линии - австралопитек африканский, так же не крупный и всеядный, и австралопитек мощный, по-видимому, растительноядный, с крупными коренными зубами, хорошо приспособленными для прожёвывания грубой пищи. Все они распространялись по африканскому материку (возможно, проникли и в Азию), но вымерли 1 млн. лет назад. Впрочем, последние из них в южный лесах и южноафриканских пустынях могли дожить до появления человека даже современного типа. Но ещё раньше - от африканского австралопитека (или же непосредственно от более ранних форм) отделилась ветвь, первого представителя которой уже можно считать входящим в род Homo - человек. Подобно прочим ранним гоминидам, "австралопитек африканус" имел толстые надбровные дуги, нависавшие над глазницами. Его черепная коробка была относительно невелика.

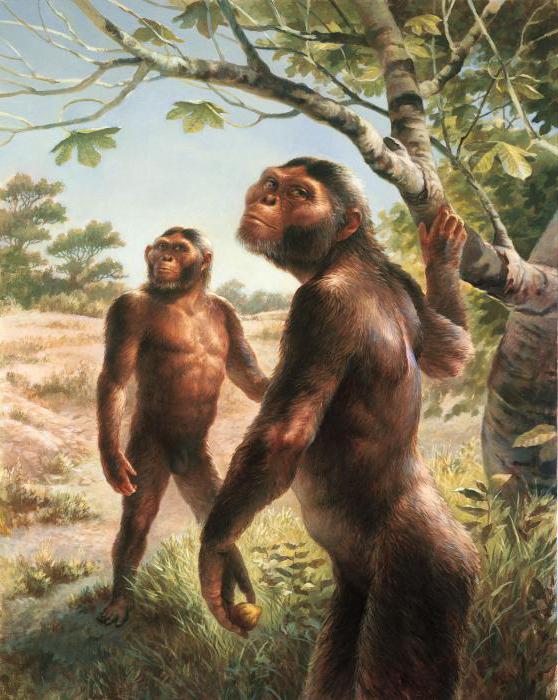

"Австралопитеки робустус" жили небольшими группами по несколько особей. Их рост был равен примерно 150 см, это были сильные гоминиды с длинными, как у человекообразных обезьян, руками. У них были крупные зубы и сильные челюсти, способные пережёвывать жёсткие растения. Мозг австралопитека был примерно вдвое меньше мозга современного человека. "Робустус" питался ягодами, листьями и плодами. Запасать еду впрок ещё не научились, поэтому им приходилось бродить с места на место в поисках корма, дабы не умереть с голоду. Возможно, они засовывали прутья в гнёзда термитов и, извлекая оттуда маленькие белые личинки, съедали их. Во всяком случае, современные шимпанзе поступают именно так. Они поедали коренья, которые выкапывали при помощи палки, а так же похищали яйца из птичьих гнёзд и ели сырыми. Пока палеонтологи не могут сказать, изготовляли ли они какие-нибудь орудия.

У "австралопитека африканус" зубы были меньше, чем у "робустуса", поскольку питался он мясом, которое легче усваивается организмом, и его не надо столь тщательно пережёвывать, как растительную пищу. Эти австралопитеки охотились на мелких животных. Возможно, они уже пользовались ветками или камнями для того, что бы приканчивать добычу и обороняться от других животных, обитавших в саванне. Австралопитек "бонсей" имел широкие челюсти, а вдоль макушки проходил костный гребень.

Ранее — Australopithecus,

теперь — Paranthropus:

Австралопите́ки (от лат. australis — южный и др.-греч. πίθηκος — обезьяна) — группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке. Близкие к австралопитекам приматы были распространены в Передней, Южной и Юго-Восточной Азии. Австралопитеки жили в Плиоцене (4 млн лет назад) и были двуногими наземными приматами.

Австралопитеки были всеядны; предположительно для нападения и для защиты употребляли кости животных, палки, камни, возможно, что наиболее развитые виды умели их немного обрабатывать.

Содержание

Анатомия

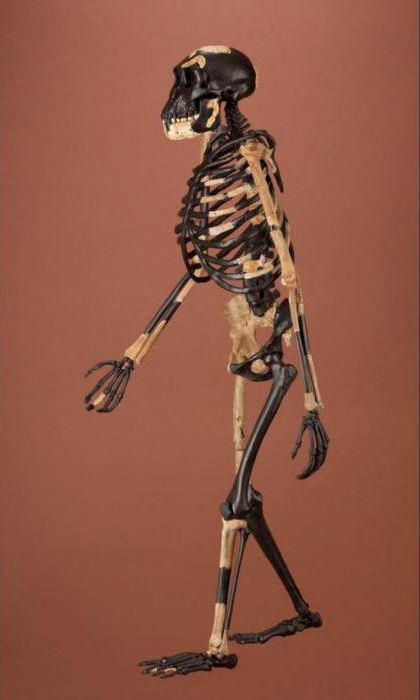

С человеком австралопитеков сближает слабое развитие челюстей, отсутствие крупных выступающих клыков, хватательная кисть с развитым большим пальцем, опорная стопа и строение таза, приспособленное для прямохождения. Головной мозг относительно крупный (500—600 см³), но по строению мало отличающийся от мозга современных человекообразных обезьян. По объему он составлял не более 35 % от средних размеров мозга современного человека. Размеры тела также были невелики, не более 120—140 см в высоту, телосложение стройное. Предполагается, что самцы были существенно крупнее самок, чем у современных гоминид. Например, у современных людей мужчины в среднем лишь на 15 % крупнее женщин, в то время как у австралопитеков они могли быть на 50 % выше и тяжелее [1] , что порождает дискуссии о принципиальной возможности столь сильного полового диморфизма у этого рода гоминид. Хотя нельзя до конца исключить, что робустерные формы австралопитеков являются самцами, а грацильные — самками, альтернативным объяснением может быть отнесение форм разных размеров к разным видам или подвидам.

Развитие форм внутри рода

Основным кандидатом на место предка австралопитеков является род Ardipithecus. При этом, самый древний из представителей нового рода, Australopithecus anamensis, произошёл непосредственно от Ardipithecus ramidus 4,4—4,1 миллиона лет назад, а 3,6 миллиона лет назад дал начало Australopithecus afarensis, к которому принадлежит знаменитая Люси.

Известные формы

-

(афаренсис) (Australopithecus afarensis);

- Австралопитек африканский (Australopithecus africanus).

Ранее к роду Australopithecus причисляли ещё трёх представителей, однако в настоящее время их принято выделять в особый род парантропов (Paranthropus).

- Робустус (Australopithecus robustus, теперь Paranthropus robustus); (Zinjanthropus boisei, теперь Paranthropus boisei);

- Эфиопский парантроп (Paranthropus aethiopicus).

Место в эволюции гоминид

Род Australopithecus считается предком по меньшей мере двух групп гоминид: парантропов и людей. Хотя по уровню интеллекта австралопитеки мало отличались от обезьян, они были прямоходящими, в то время как большинство обезьян являются четвероногими. Таким образом, прямохождение предшествовало развитию интеллекта у людей, а не наоборот, как ранее предполагалось.

Как австралопитеки перешли к прямохождению, пока не ясно. Среди рассматриваемых причин называют необходимость хватать объекты, такие как пищу и детенышей, передними лапами, и осматривать окрестности поверх высокой травы в поисках пищи или чтобы вовремя заметить опасность. Согласно данным генетики, признаки прямохождения появились у некоторых вымерших видов обезьян еще около 6 млн лет назад, в эпоху расхождения между людьми и шимпанзе. Это значит, что не только сами австралопитеки, но и вид, который был их предком, например, ардипитек, уже мог быть прямоходящим. Возможно, прямохождение было элементом адаптации к жизни на деревьях. Современные орангутаны используют все четыре лапы для перемещения только по толстым сучьям, в то время как к более тонким ветвям либо цепляются снизу, либо идут по ним на задних лапах, готовясь передними уцепиться за другие ветви повыше или балансируя для устойчивости. Такая тактика позволяет им приблизиться к плодам, расположенным далеко от ствола, или прыгать с одного дерева на другое. Изменения климата, произошедшие 11-12 млн лет назад, привели к сокращению лесных массивов в Африке и появлению больших открытых пространств, что и могло подтолкнуть предков австралопитеков к переходу к прямохождению по земле. В отличие от них предки современных шимпанзе и горилл специализировались на лазании по вертикальным стволам и лианам, чем обусловлена их кривоногая и косолапая походка на земле. Тем не менее, люди унаследовали много общего с этими обезьянами, включая строение костей рук, усиленных для хождения с опорой на костяшки пальцев [2] [3] .

Не исключено также, что австралопитеки не были прямыми предками людей, а представляли собой тупиковую ветвь эволюции. К таким выводам подталкивают, в частности, недавние находки сахелантропа, еще более древней человекообразной обезьяны, которая была больше похожа на Homo erectus, чем австралопитеки.

Большинство видов австралопитеков использовали орудия труда не более современных обезьян. Известно, что шимпанзе и гориллы способны колоть орехи камнями, использовать палочки для извлечения термитов и дубинки для охоты. Насколько часто австралопитеки охотились — вопрос спорный, так как их ископаемые останки редко ассоциируют с останками убитых животных.

Человечество всегда задавалось вопросом своего происхождения, потому что так уж устроен Homo sapiens. Ему необходимо все понять, осмыслить и, пропустив через призму собственного мироощущения, дать разумное объяснение любому явлению или факту. Современная наука указывает на австралопитека, как на одного из наших дальних предков. Эта тема актуальна и вызывает множество различных споров, порождая всё новые гипотезы. Необходимо сделать небольшой экскурс в историю и проследить эволюцию австралопитеков, чтобы понять, что общего и отличного у этой группы гоминидов с современным человеком.

Адаптация к прямохождению

Наука даёт довольно интересную характеристику австралопитеков. С одной стороны она считает их прямоходящей двуногой обезьяной, но очень высокоорганизованной. А с другой называет их примитивными предками человека, но с обезьяньей головой. Найденные при раскопках черепа австралопитеков мало отличаются от современных нам горилл или шимпанзе. На основе научных исследований установлено, что мозг австралопитека был примитивен и в своем объеме не превышал 550 см 3 . Челюсти имели довольно крупный размер и прекрасно развитые жевательные мышцы. Зубы выглядели массивнее, но по своему строению уже напоминали зубы современных людей.

Наиболее жаркие споры в научной среде вызывают вопросы прямохождение австралопитека. Строение его тела, определенное на основании найденных в вулканическом пепле останков и следов, определено достаточно полно. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что при ходьбе тазобедренный сустав австралопитека разгибался не полностью, а стопы ног перекрещивались. Зато пятка у него была неплохо сформирована, имелись ярко выраженный свод стопы и большой палец. Эти анатомические особенности австралопитека в строении пятки и стопы делают нас подобными.

В качестве объяснения вопроса о прямохождении предлагается и версия о том, что прямохождение – это один из необходимых элементов для лучшей приспособляемости к жизни на деревьях. Но более достоверной версией выглядит изменение климата, которое, по мнению учёных, произошло примерно 11 млн лет назад. В тот период количество лесов резко снизилось и появилось много открытого пространства. Это условие и послужило спусковым механизмом, подстегнувшим обезьян, предков австралопитеков, осваивать землю.

Рост и размеры

Необходимо коснуться и темы деторождения – важная характеристика австралопитека, позволяющая этому виду не только выжить, но и эволюционировать. Перейдя на менее энергозатратный способ передвижения – прямую походку, таз австралопитека стал похожим на человеческий. Но происходила постепенная эволюция. Все чаще стали появляться дети с большими головами. Это связано в первую очередь с тем, что условия жизни изменились и требовали большей организованности и овладению примитивными орудиями труда.

Основные группы австралопитеков

Где и когда жили австралопитеки? Называется различная датировка появления австралопитеков на нашей Земле. Цифры называются от 7 млн лет до нашей эры – до 4 млн лет до н.э. Но самые ранние останки человекоподобных существ антропологи датируют в 6 млн лет до н. э. Они наткнулись на останки самых ранних австралопитеков в республике Чад. Ареал их расселения охватывает не только весь центр африканского континента, но доходит до северной части. Их скелеты находят и на востоке. То есть они прекрасно себя чувствовали в джунглях и в саване. Главным условием их обитания являлось наличие воды рядом.

Современная антропология выделяет три их вида, различая не только по анатомическим особенностям австралопитека, но и различную датировку.

- Австралопитек анамский. Это самая ранняя форма человекоподобных гоминидов. Предположительно жил 6 млн лет назад до н.э.

- Австралопитек африканский. Представлен нашумевшим скелетом самки австралопитека. Широкой аудитории он известен, как Люси. Смерть её носила явно насильственный характер. Датируют её останки примерно 2 млн лет до н.э.

- Австралопитек седиба. Это самый крупный представитель этих приматов. Примерное время его существования озвучивается в пределах от 2,5 до 1 млн лет до н.э.

Эволюция и изменение в поведении австралопитеков

Австралопитек одинаково хорошо себя чувствовал, как на земле, так и на дереве. С наступлением ночи он взбирался на дерево в целях безопасности, даже живя на земле. Кроме того, деревья дарили ему пищу. Поэтому он старался далеко от них не отходить. Образ жизни австралопитеков изменился. Перемены коснулись не только его манеры передвигаться, но и способов добывать пищу. Необходимость вести преимущественно дневной образ жизни изменила и их зрение. Надобность ориентировки ночью отпала, но в качестве компенсации появилось цветное зрение. Возможность различать цвета позволяла безошибочно отыскивать более спелые плоды, но не они были главной пищей австралопитека. Развитие мозга многие учёные связывают с появлением в его рационе достаточного количества белка. Где он мог его достать? Возможно, охотясь на более мелких представителей животного мира. Хотя существует мнение, что остатки пиршества других более крупных хищников и были основной пищей австралопитека.

Разнообразие в питании – основа в изменении поведения

В те времена властвовали крупные хищники из семейства кошачьих: саблезубы и львы. Им нельзя было попадаться на глаза, поэтому необходимость приспособиться касалась не только отдельно взятого индивида, но и всей группы. А это, в свою очередь, поневоле заставляло улучшать взаимодействие между всеми членами. Только благодаря организованным действиям можно было соперничать с другими падальщиками, а также быть предупреждённым в случае опасности. Уже тогда жили гиены –основной конкурент австралопитеков на остатки еды. Сразиться с ними в открытом бою сложно, поэтому необходимо было раньше добраться до места пиршества.

Разнообразие в способах передвижения (по земле и деревьям) давало и разнообразие в получении необходимой пищи. Это важный момент. Учёные, изучая по местам прикрепления мышц строение зубов, челюстей, а также черепа, проводя изотопный анализ костей и соотношение микроэлементов в них, пришли к выводу о всеядности этих гоминидов. Был найден индивид у австралопитеков - седиба, который употреблял в пищу даже кору деревьев, а это не свойственно никаким приматам. Ассортимент "блюд" также роднит австралопитеков с современным человеком, потому что люди также всеядны. Считается, что эта способность закладывалась в нас на раннем этапе эволюции. Австралопитеки не умели заготавливать еду впрок, поэтому им было необходимо вести кочевой образ жизни в постоянном поиске пищи.

Орудия труда

Существуют свидетельства того, что орудия труда австралопитек уже умел использовать. Это были кости, камни, палки. Современные приматы, да и не только, также используют подручные средства для достижения различных целей: добывают пищу, взбираются наверх и т. д. Это, конечно, не делает их высокоорганизованными существами. Они просто используют то, что им подвернулось в данной ситуации. Орудия труда австралопитек также не изготавливал. Он по поведению и повадкам мало отличался от своих сородичей - обезьян. Если он и пользовался камнями, то для метания или для расколки костей.

Новые навыки – основа выживания в дикой среде

Разнообразие пищи, получаемое благодаря вертикальной походке, использование примитивных орудий и организованность группы – это далеко не все навыки. Чтобы ответить на вопросы: что умели австралопитеки, что позволило им приспособиться и продолжить путь эволюции, необходимо обратить самое пристальное внимание на верхние конечности этих гоминидов. Основной характеристикой австралопитека грацильного являлось то, что этот далекий предок человека, растеряв большинство основных обезьяньих черт, являлся уже чистокровным прямоходящим. И это давало ему некоторые преимущества. Например, он мог перенести на небольшое расстояние какой - то груз. Передвигаясь в светлое время суток, они могли с большей долей вероятности избежать встречи с гиенами, ведущими преимущественно ночной образ жизни. Утверждается, что благодаря прямохождению, австралопитеки имели преимущество в поиске пищи перед гиенами, так как покрывали большее расстояние за меньший промежуток времени, но это довольно спорная точка зрения.

Имелся ли у австралопитеков язык жестов?

На вопрос о взаимодействии внутри стада, в частности, имели ли члены группы, хотя бы примитивный язык жестов, учёные не могут однозначно ответить. Хотя, наблюдая за приматами, можно с первого взгляда заметить, как ярко выражена их лицевая мимика. Да и языку жестов они обучаемы. Поэтому нельзя исключать такой возможности, что далекие предки человека имели возможность передавать информацию не только выкриками, но и жестами, мимикой. Образ жизни австралопитеков мало отличался от обезьяньего, но развитый большой палец, помогающий не только успешно хватать предметы, прямая походка, освободившая руки - все эти факторы вкупе и могли послужить тем толчком для развития языка жестов в их среде. Есть большая вероятность того, что таким языком владел неандерталец. Австралопитек, предположительно, также.

Была еще одна особенность, которая выделяла их из всех других гоминидов – способ совокупления. Они делали это лицом к лицу, всматриваясь в мимику партнера. И нельзя забывать о внезвуковых методах коммуникации внутри коллектива (жесты, позы, мимика). Это все - тоже способы передачи информации, возможность выразить эмоции и отношение (страх, угроза, подчинение, удовлетворение и т. д.).

Взаимоотношение внутри стада: тесная зависимость друг от друга

Пожалуй, самая яркая характеристика австралопитека – это взаимоотношение друг с другом. Если взять в качестве примера стаю павианов, то можно заметить строгую иерархию, где все подчиняются альфа-самцу. В случае с австралопитеками такое, по всей видимости, не наблюдалось. Но это не значит, что каждый был предоставлен сам себе. Происходило своего рода перераспределение ролей. Основная тяжесть по добыче пищи перекладывалась на самцов. Самки с детенышами были слишком уязвимы. Детеныш, рождаясь, был практически беспомощным, и это требовало от матери дополнительного внимания и времени. На то, чтобы детеныш сам научился самостоятельно ходить и как–то взаимодействовать в стае, уходили не месяцы, а годы.

Коллективная охота, поиск безопасного места для ночлега, перенос пищи в безопасное место – все то, что умели австралопитеки, требовало слаженности, коммуникации и неизбежной выработки чувства локтя. В таких условиях доверять можно было только членам собственной стаи. Весь остальной мир являлся враждебным.

Кроманьонцы

Альтернативные точки зрения теории эволюции

В последнее время все чаще высказывается недоверие к теории эволюции Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Тут дело даже не в том, что сторонники креационизма, считая, что Бог создал человека по образу и подобию своему из глины, не рассматривают обезьян в качестве своих предков. Сторонники теории эволюции уж слишком часто дискредитировали себя и свою теорию, занимаясь банальным подлогом, пытаясь выдать желаемое за действительное. Да и появление новых данных заставляет еще раз пересмотреть теорию происхождения человека. Однако обо всем по порядку.

В эволюционной борьбе видов у австралопитеков выиграли павианы

Niramin - Авг 21st, 2016

Первыми приматами, которые во многом напоминали современных людей, были австралопитеки (Australopithecus). Жили они приблизительно 5 миллионов лет тому назад. Они еще не умели разговаривать, и имели лишь некоторые зачатки языка, но эти приматы уже имели рост около 150 см, вес 50 кг, ходили на двух ногах, а объем их мозга достигал 500 кубических сантиметров. Самцы могли быть в два раза крупнее самок. Строение рук австралопитеков очень напоминало человеческие. Зубы были крупными, с толстой эмалью, а резцы менее выраженными.

Жили австралопитеки на открытых сухих ландшафтах группами по несколько особей. Вели кочевой образ жизни, питались преимущество растительностью, но и продукты животного происхождения входили в их рацион. Говорят, что именно благодаря употреблению костного мозга животных и белка, приматы смогли развить интеллект. В качестве орудия труда использовали кости и челюсти животных, палки, камни, но на уровне не более современных человекообразных обезьян. В тоже время говорить, что питекантропы были хорошими охотниками, довольно спорно – рядом с их ископаемыми останками не находят останки убитых животных.

Младенцы-приматы и их матери были очень тесно связаны, что напоминает отношения матери и ребенка в наши дни.

Благодаря постепенному развитию австралопитеков и появились первые древние люди.

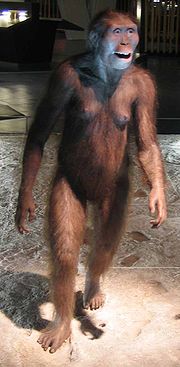

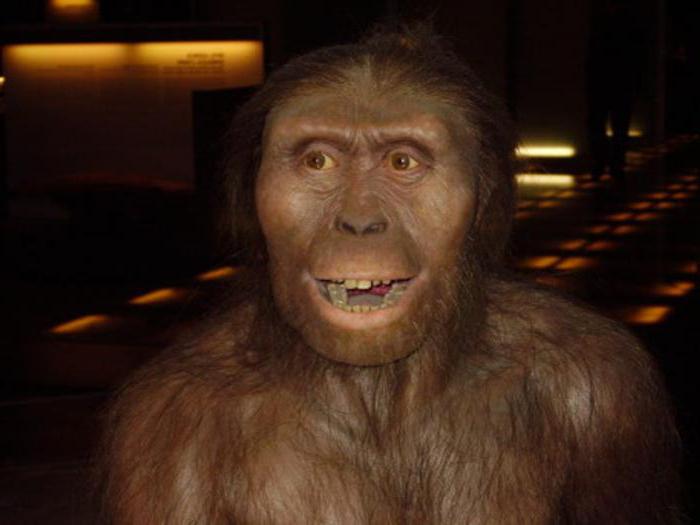

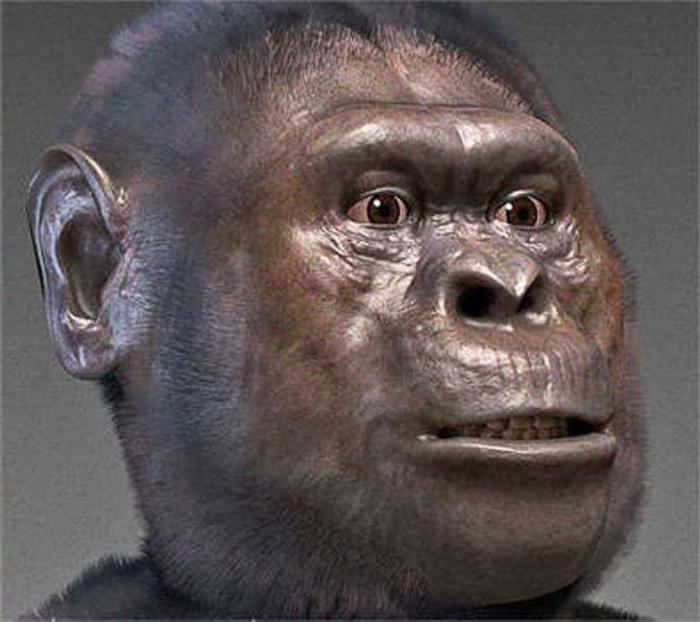

Вот так могли выглядеть австралопитеки — смотрите картинки:

Фото: Череп австралопитека.

Видео: Эволюция: Жизнь австралопитеков

Видео: New Hominid Species Discovery: Australopithecus sediba

Видео: The Discovery of Australopithecus sediba

Читайте также: