За какие права боролись преподаватели и студенты университетов в средние века кратко

Обновлено: 28.06.2024

В 1208 году папа Иннокентий III издал буллу для преподавателей Священного Писания, канонического права и вольных искусств, напоминая об уложении в отношении костюма, времени занятий и диспутов, похорон покойных учителей. Там говорилось, что каждый магистр должен соблюдать устав университета под угрозой исключения из него после троекратных замечаний со стороны других магистров.

По уставу 1215 года, составленному кардиналом Робертом Керзоном, Парижский университет считался объединением магистров и школяров, каждый из которых обладал правами и обязанностями; акцент делался на взаимопомощи. Таким образом, университет, с одной стороны, противостоял не слишком дружелюбному населению, а с другой — местным властям. Кроме того, только взаимовыручка позволяла нормально жить и учиться. Каждый школяр должен был быть прикреплен к учителю, который властен судить его. Школяры и учителя, если у них не было возможности добиться правосудия иным способом, могли поклясться друг другу защищать свои права. По смерти студентов, не оставивших завещания, опись их имущества производил ректор университета.

Устав устанавливал правила и для преподавателей. Чтобы обучать вольным искусствам, необходимо было достичь возраста двадцати одного года, изучать эти науки не менее шести лет и заключить что-то вроде двухгодичного контракта. Чтобы получить кафедру на богословском факультете, кандидату полагалось быть не моложе тридцати лет и изучать теологию восемь лет, причем последние три года специально готовиться к преподавательской деятельности под руководством наставника. Наконец, он должен был быть настолько же высоконравственным, как и высокообразованным. О преподавателях права или медицины не говорилось ничего, вероятно, в силу слабого развития этих дисциплин.

Чтобы стать профессором, нужно было получить лицензию на преподавание, которую выдавал ректор, проэкзаменовав соискателя. Лицензия выдавалась бесплатно и не требовала принесения присяги. Если соискатель был достоин ее, ректор не имел права ему отказать.

У каждого университета имелась своя печать. В Париже ее хранили в особом ларчике, запиравшемся на четыре замка, и у декана каждого из четырех факультетов был ключ от одного замка, так что открыть ларчик можно было, лишь собрав их вместе. Университет получил собственную печать в начале 1221 года, но уже в апреле того же года папа Гонорий III приказал своему легату уничтожить ее. Этот акт вызвал студенческие беспорядки, два человека из свиты легата были убиты. В 1246 году папа Иннокентий IV вернул университету право пользоваться печатью, но лишь на семь лет; правда, по истечении этого срока оно было продлено еще на десять лет. Устав 1253 года с оттиском этой печати ныне является самым древним документом такого рода, дошедшим до наших дней. У некоторых факультетов (например, богословского в Париже и медицинского в Монпелье), "наций", студенческих обществ и ректората были собственные печати.

Источник: книга Е. В. Глаголевой "Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения" (М., "Молодая гвардия", 2014 г.)

О безграмотности в Средневековье известно каждому, а вот образование той эпохи куда реже оказывается в фокусе внимания. Но посудите сами: ведь не могли же Возрождение и следующая за ним эпоха Просвещения возникнуть на пустом месте? Европейское высшее образование начало развиваться куда раньше, а именно — в Средние века.

Предыстория

Первые высшие учебные заведения возникли на Востоке, в этом деле исламский мир опередил христианский. Европа в начале Средних веков тяжело переживала развал Римской империи и последовавшее за ним Великое переселение народов — массовые миграции IV–VII веков, в ходе которых перемешались самые разные культуры и сформировался более привычный и знакомый нам облик Европы.

Процесс это непростой и зачастую кровавый: пока европейцы делили между собой континент и начинали строить на руинах Рима новые королевства, им было совсем не до университетов. Науки и образование на несколько столетий пришли в упадок.

У мусульман же университеты имелись уже в VIII–X веках.

Единственной христианской высшей школой в то время был Константинопольский университет, основанный в середине IX столетия. Однако историки обычно не называют его первым европейским вузом. Он напоминал скорее римский атеней и философские школы глубокой древности, чем современный университет и, кроме того, достаточно быстро стал церковным учреждением.

Первый же настоящий университет Европы открыл свои двери в 1088 году в итальянской Болонье. Его студентом позже станет, например, Николай Коперник.

Первые университеты Европы

Болонский университет также вырос из школы права; этому способствовали конфликты между Ватиканом и Священной Римской империей (будущей Германией). Императоры и папы для решения своих споров нуждались в хороших юристах, причем желательно — лояльных, а потому активно поддерживали развитие образования на севере Апеннин.

Почему именно Италия? Ответ очевиден: ближе к развалинам Рима было проще восстановить и систему образования, и все прочие аспекты культуры. Неслучайно эпоха Возрождения начнется именно здесь, хоть и гораздо позже.

К числу первых европейских университетов относится и еще один итальянский, располагавшийся в Модене. Он был основан в 1175 году, но позднее закрылся, как и некоторые другие вузы той эпохи. Большинство же, включая Болонский, работает по сей день.

Италия, однако, была не единственным очагом возникновения высшего образования в Европе. Уже в середине XII века начала свою работу парижская Сорбонна, а когда вскоре оттуда по политическим причинам отчислили всех англичан — открылся и знаменитый Оксфорд.

В XIII веке в Европе насчитывалось уже примерно 15 университетов. Оксфорд получил извечного конкурента в лице Кембриджа, во Франции подхватили тренд Тулуза и Монпелье, целых три университета появилось на раздробленном пока Пиренейском полуострове (Лиссабон, Саламанка, Мадрид).

А далее процесс стал лавинообразным: в XIV веке откроется порядка 25 университетов, в следующем столетии — и того больше. Лидерство на протяжении всего Средневековья будет удерживать Италия, однако немало вузов появится во Франции, Германии, Испании. Такую роскошь, как собственные высшие учебные заведения, теперь могут позволить себе и поляки, и чехи, и скандинавы, и даже шотландцы — казалось бы, сравнительно отсталая страна.

Новые университеты часто возникали даже не потому, что такая необходимость назрела в конкретном городе, а из-за конфликтов преподавателей с коллегами или властями: когда профессорам что-то не нравилось, они нередко просто собирали вещи и уезжали в другое место — их услуги востребованы везде! Правители соседнего города могли оказаться куда сговорчивее.

Процесс слияния этих школ в единую образовательную систему, чей диплом ценился максимально высоко, разумеется, был длительным. Порой нельзя точно сказать, когда именно тот или иной университет стал настоящим высшим учебным заведением, выпускник которого получал значительные привилегии — например, мог официально преподавать науки в любом уголке Европы.

К эпохе классического Средневековья число университетов значительно выросло. Все они были светскими заведениями и не имели прямого отношения к церкви. Выдавались дипломы, существовала система кафедр и знакомых всем нам научных степеней, учебный год делился на семестры. Словом, все это уже похоже на современный университет — но только на первый взгляд.

Как был устроен средневековый университет

Большинство студентов останавливалось на получаемой по окончании этого факультета степени бакалавра или магистра искусств (во многих западных странах последняя присуждается до сих пор). Меньшинство же шло дальше, поступая на один из трех старших факультетов.

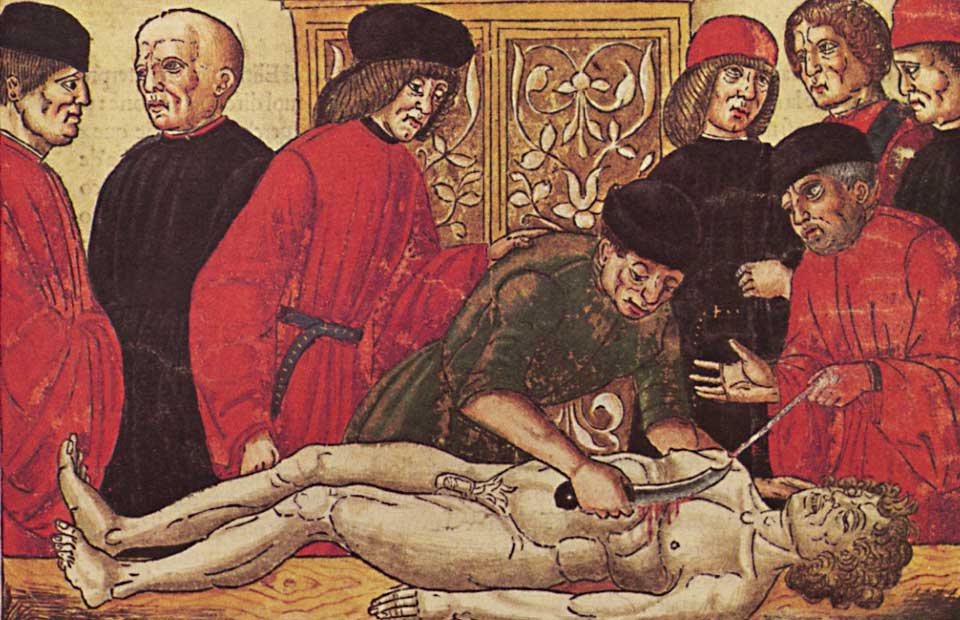

Ими были юриспруденция, богословие (теология) и медицина. Что касается последней, то здесь следует разрушить еще один стереотип: принято считать, что в Средние века систематизированный научный подход во врачебном ремесле отсутствовал, — на деле же, как видим, таких специалистов выпускал каждый университет. Не меньшее удивление у многих может вызвать и наличие в списке предметов богословия: что бы ни говорили об отношении средневековой церкви к науке, любой дипломированный теолог по умолчанию уже был знаком с базовыми науками, включая пресловутую астрономию. И тратил на них несколько лет, между прочим.

Самым престижным обычно был юридический факультет: даже многие деятели церкви оканчивали именно его, а вовсе не теологический.

Но при этом де-факто наиболее влиятельным внутри университета часто оставался факультет искусств: на нем обучалось больше всего студентов, а еще здесь был самый многочисленный преподавательский состав. Ректоры обыкновенно выходили именно оттуда.

Структурно же университеты представляли собой корпорацию, не зависящую напрямую от местных властей или церкви, а ведущую с ними диалог.

Устроено все могло быть по-разному. Где-то (например, в Париже) высшими образовательными учреждениями управляли их магистры, где-то школяры сами нанимали преподавателей, фактически будучи хозяевами своей альма матер. Городские власти обычно очень деятельно поддерживали университеты: ведь вузов пока было мало, а вот желающих получать образование в средневековой Европе хватало — это сулило хорошие жизненные перспективы. Так что город, в котором имелось престижное учебное заведение, начинал быстро расти — польза очевидна!

Вузы даже получали особые привилегии.

К примеру, во многих городах студенты и преподаватели не подлежали обычному суду, а сами выбирали, кто и как должен рассматривать их дела.

Поговорим теперь о самих студентах.

Кто учился в средневековых вузах

В наше время ступени образования довольно жестко привязаны к возрасту, так что слишком юных или седовласых студентов можно встретить нечасто. В Средневековье же все было иначе.

Первые экзамены по семи свободным искусствам обычно разрешалось сдавать уже с 14 лет, так что в университет нередко отправляли детей, как сказали бы мы сейчас, младшего школьного возраста. Например, будущий отец международного права Гуго Гроций стал студентом Лейдена в 11 лет, а один из родственников герцога Мантуи учился в Болонье с 10 (это, пожалуй, предел).

С другой стороны, совершенно нормальным считалось и начать образование в зрелом возрасте. Игнасио Лойола, будущий основатель ордена иезуитов, стал студентом в 35 лет. А великий философ Эразм Роттердамский получил диплом и вовсе после 40 (впрочем, у него уже было великолепное монастырское образование).

Словом, в Средние века вы могли бы спокойно поступить почти в любом возрасте, избежав косых взглядов. В одной аудитории сидят подростки и седеющие мужи? Это норма.

Вопреки сложившемуся стереотипу, женщины в Средневековье вполне могли получить высшее образование — хотя рады им были и не в каждом университете. Но например, в той же Болонье первые студентки появились уже в XII веке.

Более того, Дота д’Аккорсо и Доротея Букка в этом учебном заведении даже преподавали. Последняя около 40 лет руководила медицинским факультетом.

Тем не менее абсолютное большинство школяров, конечно, были мужчинами — эпоха эмансипации еще не наступила.

Имело ли значение происхождение? Может быть, только избранные обладали правом получать высшее образование? Никак нет.

Единственным цензом был финансовый: обучение и проживание требовало расходов, и не каждый мог себе позволить такую роскошь. Как зачастую бывает и сегодня. Не нужно думать, впрочем, будто стоило это уж очень дорого: во многих университетах половина студентов происходила из простонародья (семей зажиточных крестьян и ремесленников, желавших своим детям доли получше). А вот аристократы не стремились в университеты, предпочитая домашнее образование, — их доля всегда оставалась небольшой.

Никаких сословных ограничений не было вовсе, так что университет превращался в социальный лифт — разве что двери высших школ иногда оказывались закрыты для евреев. В остальном же поступить мог практически любой.

И тут мы переходим к самому интересному.

Итак, университет объединяет сотни и тысячи школяров. В основном это молодые парни, вдали от отчего дома, при каких-никаких деньгах — не на последние ведь их отправили учиться, скорее всего. Притом у школяров, можно сказать, особое правовое положение в городе: случись что — разбираться будет магистрат, а не суровые власти.

Как вы думаете, к чему это может привести? Совершенно верно: жили студенты Средневековья едва ли не веселее, чем современные.

Масштабы студенческого пьянства поражают воображение: в любом городе с университетом школяры неизменно делали львиную долю выручки местным трактирам. Пили зачастую прямо на занятиях — особенно в тех университетах, что управлялись самими учащимися.

Причины этого порока, кстати, вполне естественные. Несмотря на то, что университеты были светскими учреждениями, в Средние века получение научных знаний воспринималось как некий сакральный процесс, и в какой-то степени школяры приравнивались к клирикам.

По этой причине им, как правило, строго запрещалось жениться. Оставалось удовлетворять известные потребности иным способом.

Услуги такого рода студентам были доступны. К примеру, при разборе дела о поножовщине между учащимися Болонского университета и местными гражданами в начале XIV века школяр уличил оппонентов в том, что

А примерно в то же время украденный проституткой у другого школяра плащ оценили в целых 240 гроссов.

Знаменитые эпизоды массовых беспорядков с участием студентов есть в хрониках почти каждого университетского города Европы. Молодежь была горячей и чувствовала безнаказанность.

Например, в Париже в 1200 году произошла неприятная история: немецкие студенты устроили дебош в трактире, на место прибыли стражи порядка, и в ходе настоящего уличного боя несколько школяров погибло. Дело дошло до самого короля Франции, который именно тогда вынужден был предоставить студентам особый правовой статус — иначе они бы просто покинули Сорбонну.

Подливали масла в огонь и студенческие землячества: съезжаясь в крупные университеты со всей Европы, школяры стремились держаться поближе к своим. Эти сообщества, формировавшиеся по географическому признаку, далеко не всегда находились в приятельских отношениях друг с другом — хотя против внешнего врага неизменно выступали единым фронтом.

Высшие учебные заведения постоянно пытались вводить правила, ограничивающие разгульный образ жизни школяров, но подобные меры редко помогали. Впрочем, отдых отдыхом, но прежде всего школяры все-таки учились: именно выпускники средневековых университетов заложили основы Возрождения и Реформации католической церкви. Пусть в процессе получения образования они и были очень далеки от святости.

Лучшим заключением будет цитата из письма болонского студента своему отцу, написанного в XIII веке. Родитель договорился о браке отпрыска со знатной дамой, а потом решил отозвать сына из университета. На что школяр ответил отказом, пояснив его изумительно просто и емко:

Развитие средневековых городов, равно как и другие перемены, которые происходили в жизни общества, всегда сопровождалось изменениями в образовании. Если во времена раннего Средневековья его получали в основном в монастырях, то позже начали открываться и школы, в которых изучалось право, философия, медицина, ученики читали произведения многих арабских, греческих авторов и т. д.

История возникновения

Как был устроен средневековый университет

То, как был устроен средневековый университет, практически не отличается от современного способа получения образования. Они были открыты перед каждым желающим. И хотя среди студентов и преобладали дети из богатых семей, однако немало было и выходцев из сословия бедняков. Правда, от момента поступления в средневековые университеты и до получения высшей степени доктора проходило много лет, и потому очень немногие проходили этот путь до конца, но зато ученая степень счастливчикам обеспечивала и почет, и возможности быстрой карьеры.

Студенты

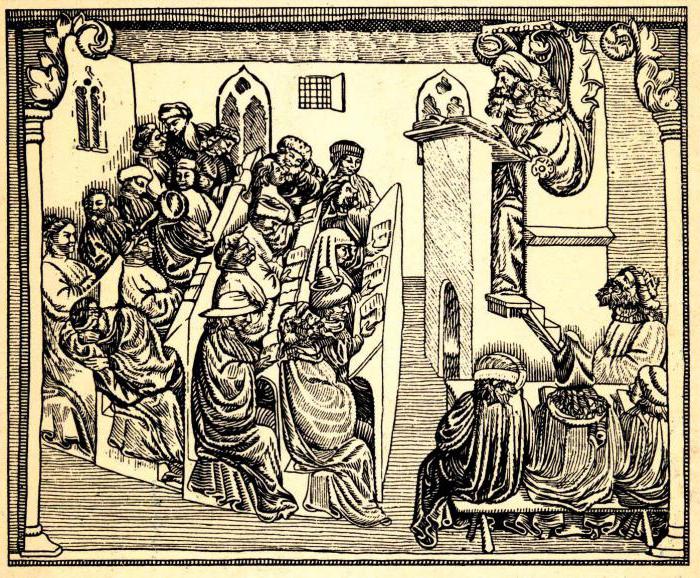

Распорядок жизни студентов был простым: по утрам лекции, а по вечерам - повторение пройденного материала. Вместе с постоянной тренировкой памяти в университетах Средневековья огромное внимание уделяли и умению спорить. Этот навык отрабатывался во время ежедневных диспутов.

Студенческая жизнь

Студенты обычно собирались в небольшие группы по нациям или землячествам, объединяя в себя учеников из самых различных регионов. Вместе они могли снимать квартиру, хотя многие проживали в колледжах - коллегиях. Последние тоже, как правило, формировались по национальностям: в каждой собирались представители из одного землячества.

Университетская наука в Европе

Схоластика начала свое формирование в одиннадцатом веке. Ее самой важной чертой считалась безграничное верование в силу разума при познании мира. Однако с течением времени в Средневековье университетская наука становилась догмой, положения которой считались окончательными и непогрешимыми. В 14-15 вв. схоластика, которая использовала одну только логику и полностью отрицала любой эксперимент, стала превращаться в очевидный тормоз на пути развития естественной научной мысли на территории Западной Европы. Практически полностью образование средневековых университетов было тогда в руках монахов францисканского и доминиканского орденов. Образовательная система того времени оказала достаточно сильное влияние на эволюцию формирования западноевропейской цивилизации.

Только спустя века средневековые университеты Западной Европы стали способствовать росту общественного самосознания, прогрессу научной мысли и свободы личности.

Законность

Чтобы получить статус образовательного, учреждение должно было иметь папскую буллу, одобряющую его создание. Таким указом понтифик выводил заведение из-под контроля светской или местной церковной власти, узаконивая существование данного университета. Права учебного учреждения подтверждались также получаемыми привилегиями. Это были особые документы, подписанными или папами, или царствующими особами. Привилегиями закреплялась автономия данного образовательного заведения - форма управления, разрешение иметь собственный суд, а также право даровать ученые степеней и освобождение студенчества от воинской повинности. Таким образом, средневековые университеты становились полностью независимой организацией. Профессора, студенты и служащие образовательного учреждения, одним словом, все, подчинялись уже не городской власти, а исключительно выбранному ректору и деканам. И если учащиеся допускали какие-то проступки, то руководство данного населенного пункта могло лишь просить их осудить или наказать провинившихся.

Выпускники

Средневековые университеты давали возможность получать неплохое образование. В них обучались многие известные деятели. Выпускниками этих образовательных учреждений были Пьер Абеляр и Дунс Скотт, Петр Ломбардский и Вильям Оккам, Фома Аквинский и многие другие.

Как правило, окончившего такого заведение ожидала великолепная карьера. Ведь, с одной стороны, средневековые школы и университеты активно контактировали с церковью, а с другой, наряду с расширением управленческих аппаратов различных городов, увеличивалась и потребность в образованных и грамотных людях. Многие вчерашние студенты работали нотариусами, прокурорами, писцами, судьями или адвокатами.

Структурное подразделение

Принцип обучения

И сегодня в современных вузах используются традиции средневековых университетов. Сохранившиеся до наших дней учебные планы составлялись на год, который в те времена делился не на два семестра, а на две неравные части. Большой ординарный период длился с октября до Пасхи, а малый - до конца июня. Подразделение учебного года на семестры появилось только к концу Средневековья в некоторых германских университетах.

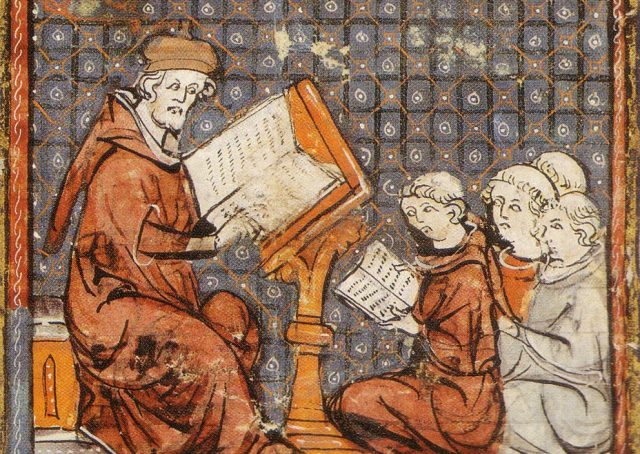

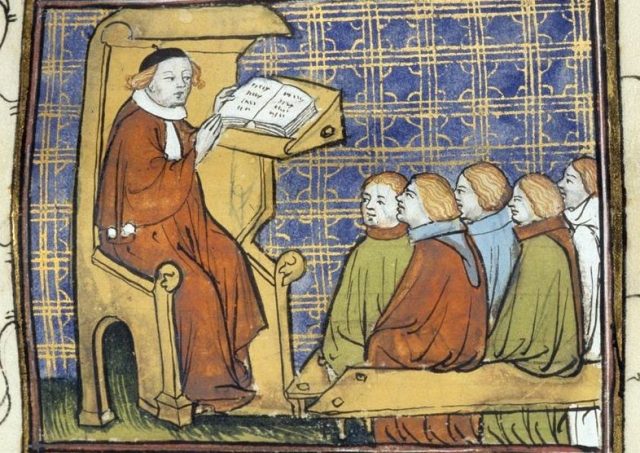

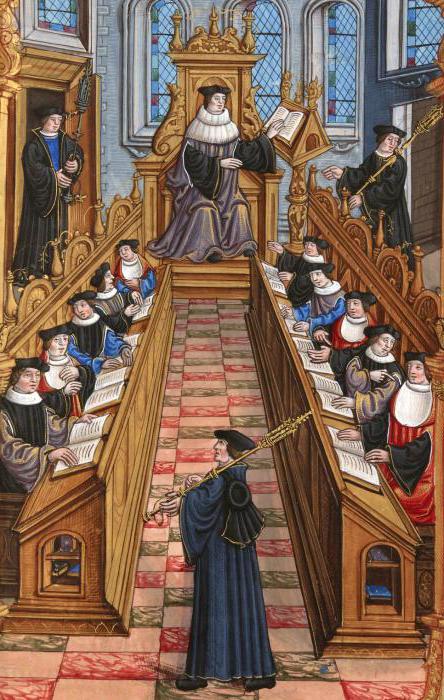

Существовали три основные формы преподавания. Lectio, или лекции, представляли собой полное и систематическое изложение в определенные часы конкретного учебного предмета по заранее изложенной в статуте или в уставе данного университета. Они подразделялись на ординарные, или обязательные, курсы и на экстраординарные, или дополнительные. По тому же принципу классифицировались и преподаватели.

К примеру, обязательные лекции обычно назначали на утренние часы - с самого рассвета и до девяти утра. Это время считалось более удобным и рассчитанным на свежие силы студентов. В свою очередь экстраординарные лекции читали слушателям в послеобеденные часы. Они начинались в шесть и заканчивались в десять вечера. Урок продолжался один или два часа.

Традиции средневековых университетов

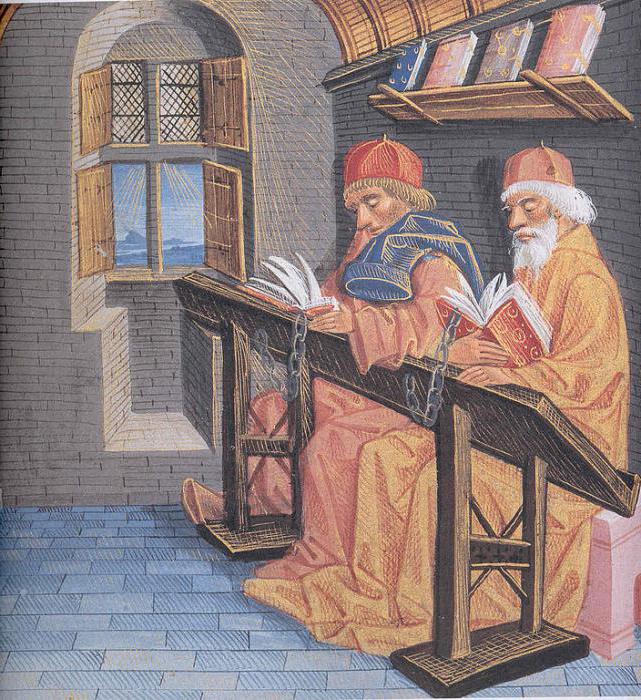

Главной задачей преподавателей средневековых университетов являлось то, чтобы, сличая различные варианты текстов, по ходу давать необходимые разъяснения. Статутами студентам запрещалось требовать повторения материала или даже медленного прочтения. Они должны были приходить на лекции с книгами, которые в те времена были очень дорогими, поэтому школяры брали их напрокат.

Уже с восемнадцатого века университеты стали накапливать рукописи, копируя их и создавая собственного образца тексты. Аудиторий достаточно долго не существовало. Первый средневековый университет, в котором профессоры стали устраивать школьные помещения - Болонский, - уже с четырнадцатого века начал создавать общественные здания для размещения в нем комнат для лекций.

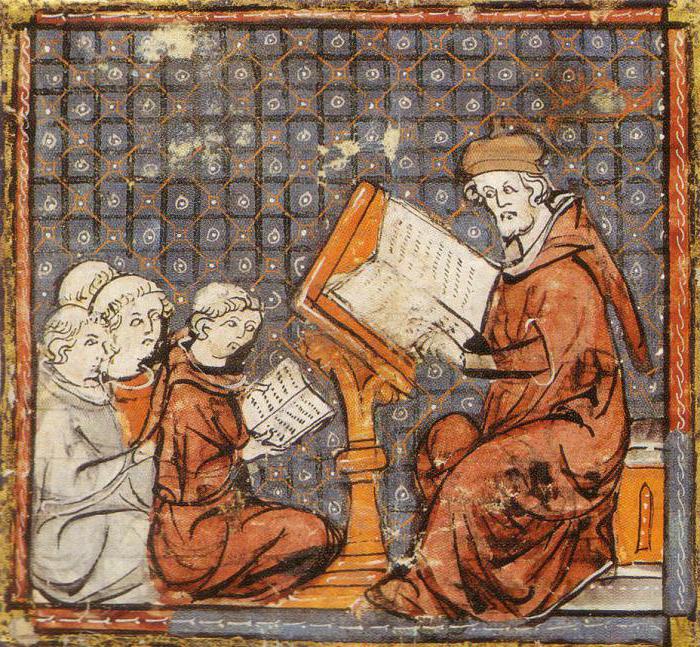

А до этого студенты группировались в одном месте. Например, в Париже это было авеню Foir, или улица Соломы, названная этим именем потому, что слушатели садились на пол, на солому у ног своего учителя. Позднее стали появляться подобия парт - длинные столы, за которыми могло уместиться до двадцати человек. Кафедры же стали устраивать на возвышении.

Присвоение степеней

После окончания обучения в средневековом университете студенты выдерживали экзамен, который принимали несколько магистров от каждой нации. Руководил экзаменующими декан. Студент обязан был доказать, что прочитал все рекомендованные книги и успел поучаствовать в положенном статутами объеме диспутов. Интересовалась комиссия и поведением выпускника. После благополучного прохождения этих этапов студент допускался к публичному диспуту, на котором должен был ответить на все вопросы. В результате ему присваивалась первая степень бакалавра. Два учебных года он должен был ассистировать магистру, чтобы получить право преподавать. А уже спустя полгода ему тоже присваивалась степень магистра. Выпускник должен был прочесть лекцию, произнести клятву и устроить пир.

Это интересно

История древнейших университетов берет свое начало с двенадцатого века. Именно тогда зародились такие учебные заведения, как Болонский в Италии и Парижский во Франции. В тринадцатом столетии возникают Оксфорд и Кембридж в Англии, Монпелье в Тулузе, а уже в четырнадцатом XIV веке первые университеты появились и в Чехии и Германии, Австрии и Польше. У каждого учебного заведения были свои традиции и привилегии. К концу пятнадцатого столетия в Европе насчитывалось около ста университетов, которые были структурированы по трем типам, в зависимости от того, от кого получали зарплату учителя. Первый был в Болонье. Здесь студенты сами нанимали и платили за преподавателей. Второй тип университета был в Париже, где учителей финансировала церковь. Оксфорд с Кембриджем поддерживались и короной, и государством. Надо сказать, что именно факт помог им пережить в 1538 году роспуск монастырей и последующее за этим удаление основных английских католических учреждений.

Все три типа структур имели свои особенности. К примеру, в Болонском, например, студенты управляли практически всем, и этот факт часто доставлял учителям большое неудобство. В Париже же было наоборот. Именно из-за того, что преподавателям платила церковь, основным предметом в этом университете было богословие. Зато в Болонье студенты выбирали больше светские исследования. Здесь основным предметом являлся закон.

Эпоха Средневековья давно позади, а вот университетская жизнь до сих пор, кажется, осталась там.

Европейское высшее образование — продукт средневековой культуры. Именно тогда были заложены основные принципы и традиции университетов, которые переходят по наследству из эпохи в эпоху. Многие из них продолжают быть актуальными и сейчас. Тем интереснее проследить, откуда и почему они возникли и как проявляются в современности.

Университетская иерархия

Ещё по этой теме :

Расцвет первых университетов в XII веке совпал по времени с активным развитием цехового производства. Средневековые университеты создавались аналогично ремесленным цехам: вокруг известного учёного собирались ученики, которые одновременно помогали ему вести хозяйство, учились под его руководством и участвовали в исследованиях.

С течением времени это вылилось в появление учёных степеней: статусы школяра, бакалавра и магистра были сходны по смыслу со статусами ученика, подмастерья и мастера в цехах.

Устройство университетов

Европейские университеты в то время, как и сейчас, состояли из множества подструктур. Деление на факультеты появилось с созданием первых университетов. Наиболее востребованными в Средние века были юристы — из-за развития практики письменного законодательства — и богословы — благодаря расширению влияния христианства. Медицина к этому времени стала более эффективной, чем языческие целительные практики.

Примечательно, что юридические и медицинские факультеты до сих пор сохраняют привилегированное положение, а получение соответствующих специальностей влечёт зазубривание большого количества теории в лучших традициях средневековья.

Это может быть интересно :

Колледжи появились в то же время как общежития для нуждающихся студентов. Они создавались монашескими орденами или аристократией, а обеспечивали их существование успешные выпускники. Постепенно колледжи стали центрами университетской жизни: здесь часто преподавали, организовывали библиотеки и своеобразные подработки для студентов (к примеру, переписку рукописей, учебные консультации, секретарскую службу). Оксфорд и Кембридж вообще превратились с XIV века в конфедерацию отдельных колледжей, нанимавших преподавателей и персонал. В англоязычной образовательной среде такой тип устройства университета преобладает до сих пор.

Научное бродяжничество

Академическая мобильность сегодня — университетский принцип, возможность без затруднений перемещаться между высшими учебными заведениями для преподавания и обучения. Это учёба по обмену, приглашение иностранных преподавателей для чтения курсов и тому подобное. Принцип восходит к средневековью, когда университеты представляли единое пространство без национальных и социальных границ.

Преподавали везде на латыни, факультеты и программы обучения во всех университетах были одинаковыми, студенты штудировали одни и те же книги и разрешали одни и те же схоластические проблемы.

Особый статус научного сообщества

Как и сегодня, научное сообщество средневекового университета было носителем особого мировоззрения и привилегий. Первым методом познания стала схоластика — соединение христианского богословия и логики Аристотеля. На основе схоластики сформировался тип научного мышления, знакомый нам и сейчас. Обучение и преподавание стали строиться на цитировании авторитетов, формальной логике, рационализме и размышлении путём разрешения проблем.

В Средние века распространилось мнение, что образование наделяет человека не только знаниями, но и добродетелями. Оно как бы сообщало истинное благородство, превосходящее благородство по рождению. Так начала формироваться интеллигенция.

Во многих странах студенты и учёные были освобождены от уплаты налогов, воинской повинности и вообще от всех видов деятельности кроме интеллектуальной. Это формально уравнивало их с аристократией.

Статусность учёные подчёркивали и сами, перенимая обычаи знати. Например, в Венском университете накануне получения степени бакалавра или магистра кандидат должен был совершить церемониальное омовение, что напоминало процесс получения дворянского звания. В университетах Испании новоиспечённым докторам вручали меч, как на церемонии посвящения в рыцари.

Принципом самоуправления университеты тоже обязаны средневековью. Университет тогда создавался как государство в государстве. Для его организации необходимо было получить санкции светской и церковной властей, но в остальном в университетах царили самоуправление и демократия. Ведущие должности были выборными, принятие решений осуществлялось на общих собраниях, учёные степени присуждались коллегиально. В университеты принимали всех, независимо от социального и материального положения. Высшая школа наделялась такой внутренней свободой потому, что городу было выгодно её существование: во-первых, она обеспечивала приток горожан, во-вторых, образованные работники делали своё дело гораздо эффективнее.

Миф о том, что женщинам не место в науке, тоже родом из Средневековья. В то время образование женщинам было недоступно, как существам, повинным в первородном грехе. Но кроме этого учёным настоятельно рекомендовалось соблюдать целибат, так как обучение, подобно богослужению, было несовместимо ни с чем имеющим отношение к женскости.

Прообразы лекций и семинаров

Две основные для университетов формы образовательной деятельности были заложены в Средние века. Средневековые школяры получали знания на лекциях и диспутах. Лекции по формату изменились мало. Они представляли собой чтение профессором научной или богословской литературы с комментариями и разъяснениями.

Диспуты, схоластические споры, были прототипами семинаров. Диспуты строились на искусстве диалектики: на них нужно было обращать в свою пользу логические и стилистические ошибки противников, искать противоречия в их речах. Ординарные диспуты проводились еженедельно и выглядели как споры оппонентов современных дискуссионных клубов — последовательное высказывание аргументов и контраргументов к тезисам.

Средневековый посвят

Из Средних веков пришла и традиция причащения новобранцев к университетской жизни. Посвящение происходило через обряд инициации, который был синонимом перерождения в качестве студента. В обществе того времени инициация занимала важное место, потому что человека определяло в первую очередь сообщество, к которому он принадлежал. А принадлежность к университету была крайне почётна.

В процессе инициации новичков могли заставить есть помои, полоскать горло мочой, вырывать зубы и так далее. Заканчивалось всё действо пародией на схоластическое испытание, в котором нужно было продемонстрировать сообразительность.

Обыденными были нападения студентов на горожан и постоянные драки друг с другом. В целях уменьшения ущерба от подобного поведения организовывались студенческие дуэли. И хотя убийства на них были очень редки, большинство участников получали серьёзные травмы и даже увечья. Агрессивное эпикурейство считалось необходимым аспектом университетского образования, а потому прощалось властями.

В Средние века возник также и архетип нищенствующего студента. Тогда преподаватели впервые стали брать гонорар за чтение лекций, больших расходов требовали пышные процедуры получения степеней, покупка книг и письменных принадлежностей, форменной одежды. Большинство оплачивали также жильё и питание. Поэтому средневековый студент был в вечном поиске заработка, да и вообще любого источника существования.

Автономность и самоуправление, единство преподавания и исследования, образовательная мобильность, структурность и иерархия, особый статус учёных и традиции неформальной студенческой жизни — всё это современный университет унаследовал от средневекового. Конечно, университетская культура менялась с течением времени, но её основы остались прежними. А по демократичности современное высшее образование даже больше напоминает средневековое, чем образование последующих эпох.

Читайте также: