В н коковцов что сделал кратко

Обновлено: 31.05.2024

В 1900 г. Коковцов был назначен сенатором с сохранением всех имевшихся у него должностей; спустя два года — государственным секретарём, а затем был утверждён в должности министра финансов Российской империи и занимал этот пост до 1914 г., с перерывом в 1905-1906 гг., во время деятельности правительства Витте.

В основе финансовой политики Коковцова лежало представление о необходимости сохранения стабильного курса рубля, который был подорван русско-японской войной 1904-1905 гг. и русской революцией 1905-1907 гг. Стабилизация российской финансовой системы должна была обеспечить условия для экономического роста страны. Это предполагало жёсткую экономию государственных средств, накопление золотых и валютных резервов, поддержание баланса золотого и кредитного обращения в России. Своей главной задачей министр считал сохранение в России финансовой системы, основанной на золотом денежном обращении. Он считал, что золотой запас должен был служить основой для международных расчётов; являться резервом в случае необходимости экстренных платежей по вкладам населения или в связи с войной; и, наконец, быть запасным фондом для периодически расширяющегося и сокращающегося внутреннего золотого обращения. Министр также полагал, что осторожное повышение налогов возможно лишь как второстепенная мера для покрытия государственных расходов, а приоритет должен отдаваться естественному росту налоговых поступлений от развития сельского хозяйства, промышленности и торговли. Коковцов был сторонником привлечения иностранного капитала в российскую промышленность.

После Февральской революции 1917 г. Коковцов был арестован, но вскоре освобождён. С мая 1917 г. он жил в собственном имении в Новгородской губернии, а в конце октября выехал в Кисловодск. В марте 1918 г. он был избран председателем Союза защиты русских интересов в Германии, сформированным согласно условиям Брест-Литовского мира (1918). Однако по прибытии в Петроград в июле 1918 г. он вновь подвергся кратковременному аресту.

В ноябре 1918 г. Коковцов эмигрировал и жил в Лондоне, а с 1919 г. — в Париже. С 1920 г. он являлся председателем правления Лицейского объединения во Франции; с 1929 г. — председателем Комитета русских общественных организаций.

Владимир Николаевич Коковцов умер в 1943 г. во Франции и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в окрестностях Парижа.

Лит.: Векшина Ю. А. Граф В. Н. Коковцов — государственный деятель Российской империи. СПб., 2008; Зайцев М. В. Государственная деятельность В. Н. Коковцова: 1896-1914 гг.: дис. . к. и. н. Саратов, 2003; Коковцов В. Н. Из моего прошлого: Воспоминания. 1911-1919. М., 1991; Коковцов В. Н. Поступление обыкновенных государственных доходов за 5-летие 1887-1891 гг. в сравнении со сметными, за то же время назначенными. СПб., 1893; Коковцов В. Н., Рухлова С. В. Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. СПб., 1894; Кривошеин К. А. А. В. Кривошеин и В. Н. Коковцов // Возрождение. 1972. № 239; Синегубов С. Н. В. Н. Коковцов (1853-1943) // История государства Российского: Жизнеописания. XX век. М., 1999. Кн. 1; Соколова Е. А. Эволюция общественно-политических взглядов В. Н. Коковцова (1866-1943 гг.). Воронеж, 2009; Соловьёва А. Д. Горемыкин И. Л. и Коковцов В. Н. — российские премьеры: дис. . к. и. н. Самара, 2005.

25 октября 1905 при формировании кабинета С.Ю. Витте уволен от должности министра с назначением членом Государственного совета и производством в действительные тайные советники. При сменившем Витте на посту премьера И.Л. Горемыкине 26 апреля 1906 вновь занял пост министра финансов. После смертельного ранения в Киеве премьера П.А. Столыпина 1 сентября 1911 Коковцов в качестве заместителя председателя Совета министров вступил в исполнение обязанностей председателя. После кончины Столыпина Коковцов был 11 сентября назначен председателем Совета министров, сохранив за собой портфель министра финансов.

Руководил казначейской частью (в частности, вопросами государственного бюджета). При активном участии Коковцова разработано и проведено преобразование питейной системы. В 1901 одновременно руководил Главным управлением неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства финансов. В 1901–03 одновременно председатель Комиссии по исследованию положений центральных губерний; член Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. С 1902 гос. секретарь, одновременно с 1903 член Высшего комитета по делам земельного кредита. С февр. 1904 до создания кабинета Витте министр финансов.

Поляков — Тронная речь Николая II во время открытия I государственной думы в Зимнем дворце

Главное внимание его было обращено на изыскание источников для покрытии военных расходов. Помимо целого ряда военных займов были увеличены в 1905 г. пошлины с наследств, акцизы с пива, спичек, дрожжей, нефти, гербовый сбор; предприняты работы по пересмотру промыслового обложения и обложения наследств, по введению подоходного налога.

Дмитрий Кардовский. Бал в Петербургском Дворянском собрании 23 февраля 1913 года. 1915. Государственный Эрмитаж

В 1904 провел заключение 5%-ного займа во Франции на 300 млн руб. в форме краткосрочных обязательств. В 1904–05 провел ряд внутренних займов: 5%-ного обязательства Государственного казначейства 1904 на 300 млн. руб., 4,5%-ный займ 1905 на 231,5 млн руб., два займа 1905 по 200 млн руб., 5%-ные краткосрочные обязательства на 150 млн руб. Активно противодействовал попыткам В.К. Плеве поставить фабричную инспекцию под контроль Отдельного корпуса жандармов. Участвовал в работе Особого совещания под председательством Сольского по выработке проекта объединения деятельности министерств, выступал против усиления прав председателя Совета министров (что активно отстаивал Витте). С созданием кабинета Витте уволен с поста.

В к. 1905 – н. 1906 выполнял ряд поручений по заключению нового внешнего займа во Франции. В 1905–06 возглавлял Комиссию по выработке рабочего законодательства.

Ярмарка. Художник Нагорнов В.А

В связи с Первой балканской войной все более вызывающим в отношении России становилось поведение Австро-Венгрии и в связи с этим в ноябре 1912 г. на совещании у императора рассматривался вопрос о мобилизации войск трех российских военных округов. За эту меру выступал военный министр В. Сухомлинов, но Коковцову удалось убедить императора не принимать такого решения, угрожавшего втягиванием России в войну.

Проект московского метрополитена 1902 г. Акварель художника Н.Н.Каразина.

С 26 апр. 1906 по 30 янв. 1914 министр финансов (одновременно с 11 сент. 1911 председатель Совета министров). Считал необходимым приоритетную поддержку промышленности (включая покровительственные таможенные тарифы), финансирование сельского хозяйства признавал неэффективным до окончания Столыпинской аграрной реформы.

Ефошкин Сергей. Троице-Сергиева Лавра. Начало ХХ века

Борис Кустодиев. Гостиный двор (В торговых рядах). 1916.

Коковцов считал, что золотой запас имел 3 назначения: служить основой для международных расчётов; являться резервом в случае необходимости экстренных платежей по вкладам населения или в связи с войной; быть запасным фондом для периодически расширяющегося и сокращающегося внутреннего золотого обращения.

Первый проект московского метрополитена датируется 1875 годом. Автор — инженер Титов.

Второй проект был представлен в 1902 году инженерами П.И. Балинским и Е.К.Кнорре. Планировались линии общей длиной 83 км. 67 км — эстакады, 16 км — тоннели. Проект был проиллюстрирован акварелями художника Н.Н.Каразина

В 1917 Коковцов входил в Совет Русского для внешней торговли банка. В конце июня 1918 был арестован и несколько дней находился под арестом в Петроградской ЧК, В ноябре 1918 вместе с женой нелегально перебрался через финскую границу, а затем переехал во Францию. Скончался в Париже. В эмиграции был председателем правления Коммерческого банка. Работал над мемуарами, которые вышли в Париже в 1933. Мемуары: Из моего прошлого: Воспоминания 1903—1919 гг. М., 1992. Кн. 1-2.

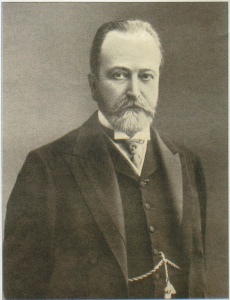

В. Н. Коковцов. Фото начала 20 в.

Лит.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

Я.В.Глинка, Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906-1917. Дневник и воспоминания. М., 2001.

Коковцов Владимир Николаевич (6.04.1853–1943) // материалы сайта Большая энциклопедия русского народа

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 7. КАРАКЕЕВ — КОШАКЕР. 1965.

Коковцов, Владимир Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

В том же веке:

Вячеслав Александрович Малышев

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов

Илларион Васильевич Васильчиков

Григорий Иванович Кулик

Дмитрий Николаевич Блудов

Великий князь Георгий Михайлович

Кондратий Федорович Рылеев

Анастас Иванович Микоян

Гаврила Романович Державин

Николай Анисимович Щелоков

Владимир Александрович Черкасский

Иван Николаевич Дурново

Александр Николаевич Яковлев

Михаил Моисеевич Каганович

Георгий Аполлонович Гапон

Николай Алексеевич Вознесенский

Горчаков Александр Михайлович

Пётр Васильевич Завадовский

Андрей Андреевич Громыко

Великий князь Константин Павлович

Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

Михаил Васильевич Зимянин

Александр Васильевич Кривошеин

Ян Эрнестович Рудзутак

Константин Карлович Грот

Леонид Ильич Брежнев

Александр Николаевич Хвостов

Алексей Николаевич Куропаткин

Андрей Иванович Еременко

Михаил Андреевич Балугьянский

Константин Дмитриевич Кавелин

Константин Петрович Кауфман

Владимир Александрович Крючков

Александр II

Вячеслав Константинович Плеве

Матвей Иванович Платов

Виктор Васильевич Гришин

Михаил Иванович Драгомиров

Генрих Антонович Леер

Михаил Георгиевич Первухин

Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич

Павел Федорович Жигарев

Максим Захарович Сабуров

Великий князь Константин Константинович

Сталин Иосиф Виссарионович

Сергей Матвеевич Штеменко

Иван Александрович Бенедиктов

Владимир Митрофанович Пуришкевич

Александр Виссарионович Комаров

Гусейн Али Хан Нахичеванский

Анатолий Петрович Александров

Александр Сергеевич Меншиков

Федор Карлович Корф

Владимир Алексеевич Корнилов

Осип Петрович Козодавлев

Алексей Петрович Ермолов

Андрей Павлович Кириленко

Алексей Иванович Шахурин

Василий Степанович Завойко

Николай Иванович Рыжков

Артур Христианович Артузов

Борис Евсеевич Черток

Николай Дмитриевич Яковлев

Михаил Сергеевич Кедров

Пётр Иванович Багратион

Павел Карлович фон Ренненкампф

Ефим Афанасьевич Щаденко

Борис Владимирович Штюрмер

Кирилл Трофимович Мазуров

Александр Андреевич Расплетин

Григорий Павлович Галаган

Пётр Степанович Непорожний

Александр Иванович Барятинский

Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн)

Николай Дмитриевич Зелинский

Борис Львович Ванников

Юлий Осипович Мартов (Цедербаум)

Александр Дмитриевич Цюрупа

Николай Виссарионович Некрасов

Александр Александрович Саблуков (1749)

Михаил Никифорович Катков

Вадим Андреевич Медведев

Фёдор Георгиевич Логинов

Иван Сергеевич Аксаков

Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский Гершен Аронович)

Николай Николаевич Новосильцев

Александр Андреевич Свечин

Петр Дмитриевич Святополк-Мирский

Виктор Михайлович Чебриков

Николай Иванович Салтыков

Иван Логгинович Горемыкин

Александр Сергеевич Щербаков

Михаил Сергеевич Соломенцев

Генрих Осипович Графтио

Николай Гаврилович Чернышевский

Александр Федорович Трепов

Петр Андреевич Шувалов

Андрей Васильевич Хрулёв

Валериан Владимирович Куйбышев

Владимир Иванович Истомин

Если спросить человека, изучавшего историю в школе, кого из глав правительства при Николае II он может назвать, думаю, многие вспомнят Столыпина или Витте. Но самое интересное, что 105 лет назад, в год, который сегодня часть историков называет едва ли не самым экономически успешным за все время существования России, председателем Совета министров был малоизвестный сегодня Владимир Коковцов.

Кто он, каков его реальный вклад в экономический подъем России начала XX века и почему деятельность Коковцова оказалась столь полезной для страны?

Что было в 1913-м?

Начнем с того, что темпы роста царской экономики были относительно высоки с точки зрения мировых стандартов конца XIX — начала ХХ века. Россия принадлежала к группе стран с наиболее быстро развивающейся экономикой, таких как США, Япония и Швеция.

По важнейшим экономическим показателям Россия значительно приблизилась к ведущим странам Запада. По абсолютным размерам добычи железной руды, выплавке чугуна и стали, по объему продукции машиностроения, промышленному потреблению хлопка и производству сахара она вышла на четвертое-пятое место в мире. А в нефтедобыче на рубеже ХIХ-ХХ веков стала даже мировым лидером. Протяженность российской железнодорожной сети была второй в мире, уступая только США.

Промышленный подъем конца XIX века и 1909-1913 годов существенно продвинул страну по пути индустриального развития. Доля России в мировом промышленном производстве, составлявшая в 1881-1885 годах 3,4%, возросла к 1896-1900 годам до 5%, а к 1913 году — до 5,3%.

Россия устойчиво опережала крупнейшие экономики мира по темпам роста промышленного производства: ее отставание от Великобритании сократилось в 1885-1913 годы втрое, а от Германии — на четверть.

В немалой степени этот рост был связан с активной политикой государства в экономической сфере. Правительство способствовало не только железнодорожному строительству, но и созданию тяжелой индустрии, росту банков и, наконец, защите отечественной промышленности.

Неудивительно, что в акции и облигации российских акционерных компаний к 1913 году было инвестировано более 1,5 млрд рублей иностранных капиталов, или 18,6% от общего объема частных инвестиций.

К 1913 году Россия вошла в пятерку индустриально развитых держав тогдашнего мира. Экономический рост и структурные изменения царской экономики в 1885-1913 годах соответствовали образцу современного экономического роста, который испытали на себе индустриально развитые страны.

Почему его уволили?

Внешним поводом к устранению Коковцова стала борьба с пьянством. Вопрос этот действительно стоял в России остро. Все громче раздавались голоса, что правительство спаивает народ и что от казенной торговли водкой надо отказаться.

Распутин, противостоявший Коковцову, говорил, что “негоже царю торговать водкой и спаивать честной народ”, что пора “прикрыть царские кабаки”. Коковцов доказывал, что рост этот вполне соответствует росту населения, душевое же потребление не растет, а падает, и вообще, Россия занимает по этому показателю среди развитых стран чуть ли не последнее место.

В 1913 году в Думе был разработан законопроект о борьбе с пьянством. При его обсуждении в Государственном совете Витте обвинил правительство в спаивании народа — он-де в бытность министром финансов стремился всеми способами ограничить потребление водки, а после него все пошло прахом.

Коковцов же доказывал государю, что казна недосчитается значительных сумм, а земства потратят деньги без всякого толку, если заранее не определить, как именно они должны бороться с пьянством, и не установить контроль за расходованием средств. Доводы премьера Николай II слушал безучастно.

29 января 1914 года в 11 утра курьер привез Коковцову письмо от государя: “Владимир Николаевич! Не чувство неприязни, а давно и глубоко осознанная мною государственная необходимость заставляют меня сказать Вам, что мне нужно с Вами расстаться…”

Официально увольнение Коковцова состоялось в пятницу 30 января при его последнем докладе государю. После отставки Коковцов узнал, что, по мнению государя, он позволил Думе слишком много говорить, вмешиваться в дела правительства, великих князей и трона, словом, из трусости или по умыслу проявил себя противником “суверенного самодержавия”. А еще он возражал против курса на войну с Австрией и Германией.

“Я слишком близко видел, — писал Коковцов в мемуарах, — все недостатки военной организации среди той легкости, с которой относились люди, стоящие наверху правительственной лестницы, к возможности вооруженного столкновения с нашим западным соседом… Война была предрешена еще тогда, когда у нас были убеждены, что ее не будет и всякие опасения ее считались преувеличенными либо построенными на односторонней оценке событий”. Первая мировая началась спустя полгода после его отставки.

Через четыре года Коковцов был арестован ЧК, но после допроса отпущен. Не дожидаясь нового задержания, он нелегально перешел границу с Финляндией. В эмиграции стал председателем правления Коммерческого банка. Работал над мемуарами, которые вышли в Париже в 1933-м. В 1943 году умер в оккупированной фашистами столице Франции, забытый в России, точнее, в Советском Союзе.

Государственные интересы превыше всего

Для страны Коковцов оказался необычайно полезен и смело может быть поставлен в один ряд с Витте и Столыпиным.

Отличаясь, как и они, высоким профессионализмом, размахом мышления, обладая осмотрительностью и необходимой на таком посту в России осторожностью и неторопливостью, он был, по признанию многих современников, человеком необычайно порядочным и цельным, обладал качествами, которыми после него уже, пожалуй, мало кто мог на этом посту в России похвастаться.

В тот момент, когда Коковцову были доверены бразды правления, именно осторожность, взвешенность главы правительства позволили в значительной мере стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в России.

Он обладал замечательным для государственного деятеля качеством — его ум, рассудок всегда или почти всегда побеждали его личные симпатии или антипатии. Государственные интересы превыше личных амбиций и интуиции, считал Коковцов.

Личность же Коковцова оставалась незнакомой, и литература о нем до последнего времени практически отсутствовала. Однако в 1991 г. была издана в Москве необычайно интересная книга: Коковцов В. Н. «Из моего прошлого (Воспоминания 1911–1919) «После появления этого источника информации стал возможным предметный разговор об этой незаурядной фигуре. Разумеется, мемуары Коковцова выходили и ранее – во Франции, в США. Упоминания о нем можно было найти в книгах современников (таких, как С. Ю. Витте, П. Н. Милюков), но они отрывочны, эпизодичны, хотя, как правило, весьма доброжелательны (мемуаристы ставят Коковцова в один ряд с выдающимися российскими политическими деятелями XIX – начала XX в.). Тем не менее неоднозначная и неординарная фигура этого человека требует отдельного разговора.

Граф В. Н. Коковцов стал известен в России уже в 1904 г., став министром финансов, т. е. заняв традиционно ключевой пост в правительстве. 1 сентября 1911 г. был смертельно ранен Петр Аркадьевич Столыпин. Владимир Николаевич Коковцев был с ним в его последние дни и часы, ибо известен как ближайший соратник Столыпина.

Субъективно же, особенно когда речь идет о времени до 1914 г. (промежуток 1914–1917 гг. – вообще цепь трагических для России субъективных ошибок ее правителей, по драматическому парадоксу совпавших с крайне неблагоприятной объективной ситуацией во внутренней жизни и международном положении России, впрочем, созданной во многом все теми же субъективными ошибками) – правители России, казалось, сделали все возможное, чтобы наше Отечество могло начать принципиально новый виток своего восхождения… И признание за эту попытку изменить судьбу России мы во многом должны испытывать к Владимиру Николаевичу Коковцеву.

Когда речь идет о судьбоносных фигурах типа Витте, Столыпина, всех государей российских, Ленина или Сталина, всегда важно попытаться понять истоки личности, определившей целый период нашей истории…

Передав здесь пафос выступления нового главы российского правительства, ироничный и саркастичный С. Ю. Витте, кажется, был настолько обескуражен тем достоинством, с которым Коковцов выступил за преемственность в управлении страной, что (редкий случай в его мемуарах) отказался от комментариев. Этой фразой заканчивается третий том его воспоминаний… Под ней – дата: 2 марта 1912 г.

Сегодня нам импонирует манера Коковцова бережно вести государственный корабль, особенно в условиях шторма и множества мелей и рифов. Не будем забывать, что, не без заслуг Коковцова, к началу первой мировой войны (1913 г. – для всей последующей нашей статистики стал годом отсчета) финансы России, в отличие от многих стран, втянутых в конфликт, и, что особенно важно, – в отличие от многих других элементов государственной системы (за которые Коковцов прямой ответственности нести не может), оказались в сравнительно хорошем состоянии. Золотой запас Государственного займа оценивался в 1,5 млрд. рублей, что превышало сумму золотого запаса Англии и Германии, вместе взятых.

Какое-то взаимопонимание у него возникло с III Думой, хотя полной идиллии и здесь не было… Он, как и Витте, и Столыпин, не устраивал ни правых, ни левых. Это было естественно, ибо его умеренно-консервативный курс в сфере финансов по сути дела продолжал линию Петра Аркадьевича: вначале успокоение, потом – устроение, затем – реформа.

Спокойным, трезвым, взвешенным политиком показал себя Владимир Николаевич с первых же шагов. Несмотря на сопротивление скептиков, считавшим безнадежным делом восстановление флота после Цусимы, он энергично проводит военно-морскую программу.

Он помогает проведению в Думе закона о страховании рабочих, включая больничные кассы, содействует утверждению закона о волостном земстве, об укреплении земских и городских финансов, о стабилизации расходов на народные школы. Это было непросто, поскольку его противники предлагали увеличить расходы не на школы, а на полицию. При всей своей нелюбви к сыску, жандармерии, Коковцов понимал необходимость их существования для защиты не только от крайне правых, но и от ультралевых. Но это, считал он, расходы сегодняшнего дня, расходы же на школы – проблема, от решения которой зависело будущее нации. Конечно, он был прав. Тем более что, как известно, никакие расходы на полицию не могли остановить революцию, тут вступают на историческую арену факторы объективные… Но и расходы на школы, к сожалению, мало способствовали изменению ситуации. Не суждено было Коковцову повернуть развитие российской истории в сторону от революции.

Однако это – в будущем. В тот же момент, когда ему были доверены бразды правления, именно осторожность, взвешенность главы правительства позволили в значительной мере стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в России. Он обладал замечательным для государственного деятеля качеством – его ум, рассудок всегда, или почти всегда, побеждали его личные симпатии или антипатии. Государственные интересы – превыше личных амбиций и интуиции… Так, он не был сторонником столыпинской аграрной реформы, скептически относился к идее хуторов и отрубов, но выступал и против радикальных проектов отчуждения земли у помещиков. Не вправо, но уж и никоим образом – не влево!

Вряд ли его воззрения можно было назвать либеральными, как это делали некоторые его современники, скорее – центристскими. Но, как уж повелось на Руси, – именно центристские позиции ее лидеров, наиболее для нее подходящие, встречали почти всегда наиболее яростную критику, прежде всего – в правительстве, на верху, и, что особенно печально, ибо формировало общественное мнение, – в прессе… Не будем забывать, говоря о трудности позиции Коковцова, и о том, что Николаю II далеко не всегда хватало здравого смысла, чтобы переступить через свое самолюбие (это труднее, чем перешагнуть через самолюбие премьер-министра, но на то ты и государь, чтобы легких путей не искать…), и, скажем, в отношении к Думе и вообще демократическим изменениям в обществе остаться на центристских позициях. Конечно, Дума была далека от совершенства как институт управления, институт власти. Но и закрытие ее, к чему Николай II постоянно стремился в те годы, – не выход… Так считал Коковцов, но в отношении к Думе он был вынужден руководствоваться указаниями царя. Однако и с ним спорил, защищая ту же Думу, даже грозя отставкой.

Осторожность и взвешенность были характерны для него и при решении проблем взаимоотношений промышленников и трудящихся, ему как-то удавалось и здесь сохранять определенный баланс: уступая предпринимателям, не под их давлением, а, заботясь об интересах экономики России, он уступал и требованиям рабочих, но не из страха перед бунтом, а руководствуясь интересами их социальной защищенности, опять же в интересах России. Но Россия начала XX века была страной, где такой баланс долго сохранять было невозможно… Понимал ли это Владимир Николаевич, строгий аналитик, рассматривающий каждую проблему, ситуацию с разных точек зрения, с учетом всех объективных и субъективных факторов? Трудно сказать… Но, возможно, предвидел, что игнорирование интересов растущей массы пролетариев рано или поздно приведет к взрыву, способному уничтожить ту Россию, которую он любил. И пытался предотвратить этот взрыв. Даже в 1904 г., вопреки установке Николая II, Коковцов провел жесткую кампанию против всесильного министра внутренних дел В. К. Плеве, отстаивая независимость от МВД фабричной инспекции, сохраняя ее при Министерстве финансов. Передача инспекции в руки жандармов, требовавших от инспекторов доносов на рабочих, могла бы, по мнению Коковцова, привести к революционному взрыву. В канун 9 января он, после долгих сомнений, выступил с призывом к петербургским промышленникам спокойно и беспристрастно изучить требования рабочих и хотя бы частично удовлетворить их. Его не услышали.

И вот что интересно для понимания масштаба личности этого государственного деятеля: противник рабочего движения, убежденный враг всяких попыток революционным путем изменить общество, Коковцов признавал требования рабочих справедливыми. Однако удовлетворять эти требования, считал он, нужно не через обращения к государю, не через революционный бунт, а медленно, эволюционно, законодательно, с помощью немногих и пока слабых демократических институтов. Став премьером, в 1912 г. он все-таки, несмотря на сопротивление в Думе, сумел осуществить некоторые важные мероприятия в пользу рабочих, в частности создать страховые больничные кассы.

Об этом читатель узнает из воспоминаний самого Коковцова, как и о его оценке действий администрации Ленских приисков, повлекших за собой трагические последствия в 1912 г., а также о его оценке черносотенных организаций, отказе финансировать из государственного кармана их избирательную кампанию.

Коковцову удалось тогда уговорить государя не совершать этот непродуманный шаг, ибо в его отсутствии в Петербурге, убеждал глава правительства царя, сторонники воинственного курса во внешней политике быстро приведут Россию к войне и он из Берлина помочь не сумеет. Убедил. И действительно, осенью 1912 г. только выступление Коковцова предотвратило мобилизацию военных округов на границе с Австрией и возможное начало войны…

Отметим и другую главную заслугу Коковцова (уже после предотвращения войны) – его твердо и успешно проводимую финансовую политику, его умение в самые критические периоды (русско-японской войны, революции) избегать резкого повышения налогового бремени, его способность покрывать рост государственных расходов за счет займов, его знание приемов, с помощью которых можно в короткий срок, после военных и социальных катаклизмов, вновь содействовать росту промышленности и торговли.

В данном случае полезно взглянуть на экономику России, какой она была к концу правления В. Н. Коковцова (а это, напомним, точка отсчета всех последующих сравнений – 1913 г.):

– государственный бюджет вырос с 1908 по 1913 г. больше, чем на треть (с 2,4 млрд до 34 млрд руб.), что позволило возрасти на 51 % промышленному производству;

– добыча угля возросла с 1911 по 1913 г. на 11 млн тонн;.

– выплавка чугуна увеличилась на 0,5 млн тонн;

– производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в полтора раза, сахара – в два с лишним.

Разумеется, все эти достижения – заслуга не одного главы правительства и министра финансов. Однако недаром сам Коковцов в своих воспоминаниях так гордится этими достижениями, недаром он с большей гордостью пишет о введении премий в 1912 г. за производство сельскохозяйственных машин, о строительстве элеваторов, об увеличении расходов на школы, нежели о каких-то своих личных переживаниях, успехах, наградах. Это была его жизнь! И, конечно же, расцвет России в те годы был его главный жизненный успех!

Он был глубоко убежден: если бы не революция 1917 г., Россия через 10 лет достигла бы расцвета, который позволил бы ей попасть в круг наиболее промышленно и культурно развитых держав.

Оставался бы В. Н. Коковцов, – возможно, не было бы войны; не было бы войны, – наверняка не было бы революции. Иной была бы Россия, иной был бы ее сегодняшний день.

Вот почему без этого исторического портрета в размышлениях о России XIX – начала XX в., удачах и неудачах ее реформ, нельзя было обойтись…

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Глава 3 Величие и падение Смоленска. Очерк истории этнического самосознания Смоленской земли в контексте её политической истории

Глава 3 Величие и падение Смоленска. Очерк истории этнического самосознания Смоленской земли в контексте её политической истории Бой идет у наших стен. Ждет ли нас позорный плен? Лучше кровь из наших вен Отдадим народу. Роберт Бёрнс. Брюс — шотландцам Увы и ах, но для

Портрет Амира Темура в контексте своей эпохи

Портрет Амира Темура в контексте своей эпохи Имеется достаточно материала об Амире Темуре в работах ученых и в биографии, написанной Ибн Арабшахом, чтобы составить физический портрет Великого Завоевателя. Это был человек крепкого телосложения и энергичный, несмотря на

Портрет в контексте истории. Государи ИВАН III: ЕГО ДЕЛА И ВРЕМЯ

Портрет в контексте истории. Государи ИВАН III: ЕГО ДЕЛА И ВРЕМЯ Имя Ивана III упоминалось и будет упоминаться во многих очерках данного раздела. И это закономерно. Если исходить из ставшего естественным для нашего сегодняшнего мировоззрения приоритета общегуманистических

Портрет в контексте истории. Государи ЦАРИЦА СОФЬЯ

Портрет в контексте истории. Государи ИВАН ГРОЗНЫЙ. СУДЬБА И ВРЕМЯ

Портрет в контексте истории. Государи АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ (1777–1825)

Портрет в контексте истории. Государевы люди M. М. СПЕРАНСКИЙ (1772–1839)

Портрет в контексте истории. Государевы люди M. М. СПЕРАНСКИЙ (1772–1839) Драматургия судьбы реформатора в РоссииМихаил Михайлович Сперанский, которому суждено было войти в историю России в качестве одного из главных реформаторов эпохи Александра I, графом стал лишь

Портрет в контексте истории. Государи НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ (1796–1855)

Портрет в контексте истории. Государи АЛЕКСАНДР III АЛЕКСАНДРОВИЧ (1845–1894)

Портрет в контексте истории. Государевы люди К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827–1907)

Портрет в контексте истории. Государевы люди К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827–1907) Литература об этом человеке крайне скудна, хотя редкое историческое исследование о второй половине XIX – начале XX в. обходится без упоминания этого имени.В Большой Советской Энциклопедии о нем сказано

Портрет в контексте истории. Государевы люди ЗАМЕТКИ ИСТОРИОГРАФА О П. А. СТОЛЫПИНЕ (1862–1911)

Портрет в контексте истории. Государевы люди ЗАМЕТКИ ИСТОРИОГРАФА О П. А. СТОЛЫПИНЕ (1862–1911) Аграрной реформе – главному делу жизни Н. А. Столыпина – в Большой Советской Энциклопедии когда-то была посвящена статья, в основном доказывающая неизбежность провала этой

Портрет в контексте истории. Государевы люди. П. Н. МИЛЮКОВ (1859–1943)

Портрет в контексте истории. Государевы люди. П. Н. МИЛЮКОВ (1859–1943) С мыслью о будущей России…Наиболее широко в первом Временном правительстве, правившем государством Российским после свержения самодержавия, была представлена кадетская (по первым буквам официального

I. История Словакии в контексте истории Венгрии

I. История Словакии в контексте истории Венгрии Словацкая историография с первых своих шагов (конец XIX — начало XX веков) напряженно размышляла над концепцией словацкой истории. Причем ее разработка, что важно отметить, рассматривалась не как чисто академическая задача, а

Читайте также: