Почему происходит накопление токсичных веществ в пищевых цепях кратко и понятно

Обновлено: 28.06.2024

Токсичные вещества в пищевой цепи

Токсичные вещества в пищевой цепи

Выполнил ученик 9 класса Ерёмин Виталий Руководитель Чижикова О.Н.

Все живые организмы связаны между собой энергетическими отношениями,

поскольку являются объектами питания других организмов.

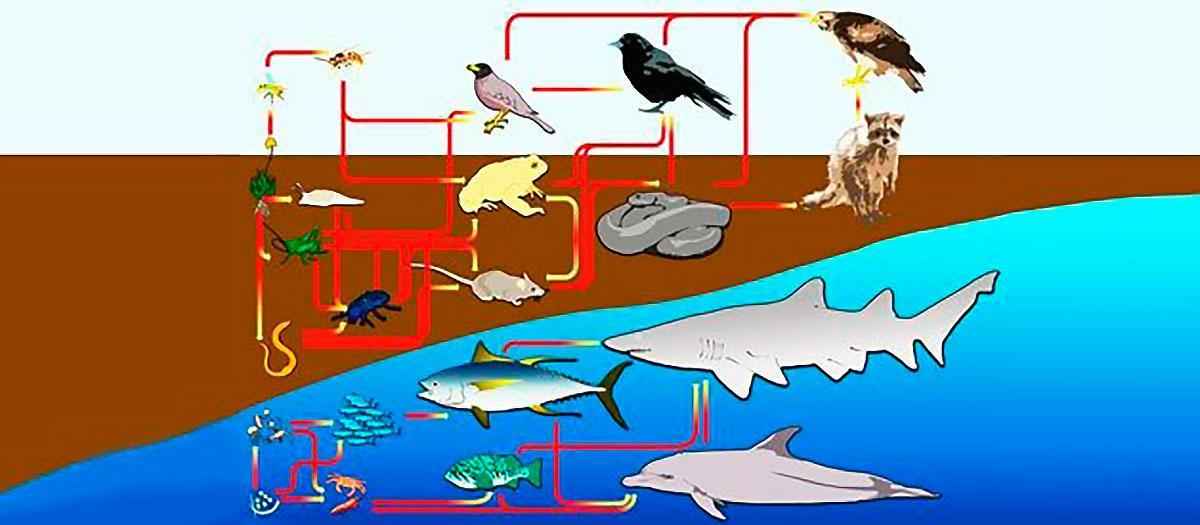

Пастбищные и детритные пищевые цепи

Пищевой цепью называют перенос энергии от автотрофов через ряд организмов, происходящий путем поедания одних организмов другими. Энергия пищи проходит через несколько трофических уровней, причем на каждом последующем уровне, в соответствии с законом 10%, эта энергия убывает на 80-90% по сравнению с предыдущим уровнем.

Преобразование энергии в пищевых цепях в общем может быть описано

Продуценты (лат

производящий) – автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез (растения и автотрофные бактерии).

Консументы (лат

потреблять, расходовать) – гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество.

Консументы бывают трех порядков: растительноядные животные плотоядные животные всеядные животные

Редуценты - это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся

органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом). Детритом могут также питаться животные – детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков

Выделяют 2 основных типа пищевых цепей – пастбищную и детритную

Они тесно взаимосвязаны и образуют единую пищевую сеть экосистемы

Роль консументов в пищевых цепях

Как показали проведенные в 70-е – 80-е гг. исследования, консументы при соответствующей численности положительно влияют на первичную продукцию источника своей пищи. Так, растительноядные животные, поедая некоторую часть растительности, увеличивают скорость возврата элементов питания в почву В результате ускоряется поток энергии через экосистему, увеличивается растительная продукция. В противном случае отсутствие потребления растительной массы приводит к излишнему накоплению детрита и замедлению оборота веществ в экосистеме. Основная роль консументов заключается в регулировании численности потребляемых ими организмов. Причем хищники, поедая растительноядных животных, тем самым воздействуют и на продукцию и биомассу растительности. Правда, результаты этого воздействия остаются спорными.

Концентрация токсичных соединений при продвижении по пищевым цепям

Токсические соединения в пищевых цепях

Многие созданные человеком токсичные вещества (радионуклиды и пестициды) обладают кумулятивным действием, то есть способны длительное время накапливаться в организме. При переходе с одного трофического уровня на другой концентрация таких веществ резко возрастает. Накопление токсичных соединений на высших трофических уровнях описывается коэффициентом накопления, значения которого могут достигать 500 000 (в наиболее известном примере с ДДТ).

Все живые организмы в разной степени обладают способностью накапливать

в своем организме любые вещества, биологически слабо или совершенно не разрушающиеся. Организмы, аккумулировавшие токсичные вещества, служат пищей другим животным, которые затем накопят их в своих тканях. Таким образом, постепенно происходит загрязнение всей пищевой цепи экосистемы, начало, которому положили продуценты, потребляющие загрязняющие вещества, рассеянные в биотопе (окружающей среде).

Причем накопление токсичных веществ в живых организмах увеличивается

на каждом последующем трофическом уровне. Хищники, находящиеся на самом верху (конце) пищевой цепи, оказываются обладателями наиболее высокого уровня заражения загрязняющими веществами.

Механизм накопления загрязняющих веществ в пищевых цепях объясняется

еханизм накопления загрязняющих веществ в пищевых цепях объясняется правилом пирамид биомасс, в соответствие с которым при переходе на каждый последующий трофический (пищевой) уровень суммарная биомасса организмов закономерно уменьшается (за небольшим исключением), примерно во столько же раз увеличивается концентрация следующего по цепи загрязняющего вещества.

Установлено, что в пищевых цепях могут аккумулироваться многоие

пестициды, тяжелые металлы и радиоактивные элементы. Показателен в этом отношении пример с накоплением ранее известного пестицида ДДТ(дихлордифенилтрихлорэтан). ДДТ – ядохимикат, который широко использовался в течение почти 30 лет для борьбы с вредителями растений.

. Создание этого вещества базельским химиком Паулем Германом Миллером

даже было отмечено в 1948 г. Нобелевской премией. Его применение позволило снизить смертность от малярии и сыпного тифа. Так, в Индии в 1948 г. умерли от малярии 3 млн. человек, а в 1965 г. – ни одного. В Неаполе в 1943-1944 гг. была эпидемия сыпного тифа, в январе 1944 г. за сутки заболевало до 60 человек

Тогда же началась систематическая обработка населения против вшивости

препаратами ДДТ, и уже в конце февраля регистрировали лишь 5 новых заболеваний в сутки. Столь поразительный эффект способствовал тому, что ДДТ очень широко использовался как инсектицид. Однако его большая биологическая устойчивость привела к накоплению его в конечных звеньях трофических цепей.

Исследования показали, что он воздействует практически на все живые

организмы. Так, он накапливается в тканях млекопитающих и является канцерогеном, мутагеном, эмбриотоксином, нейротоксином, иммунотоксином, изменяет гормональную систему, вызывает анемию, болезни печени. Сильно он влияет на птиц, приводя к утончению скорлупы яиц и препятствуя нормальному выведению птенцов. ДДТ также уменьшает воспроизводство у рыб и змей.

Изучение детритной пищевой цепи показывает, что благодаря

многократному поглощению с начала детритной пищевой цепи в ней должно накапливаться любое вещество, быстро сорбирующееся на частицах детрита и почвы и растворяющееся в кишечнике. Такое накопление подтверждено для ДДТ. У рыб и птиц накоплению способствуют значительные жировые отложения, в которых концентрируется ДДТ. Широкое применение ДДТ приводит к уничтожению целых популяций хищных птиц, таких, как скопы, сапсаны, пеликаны и детритофагов таких, как раков и крабов. Поэтому производство ДДТ в 70х годах было запрещено.

Приведенные схема и таблица описывают рост концентрации ДДТ при

прохождении звеньев пищевой цепи. Видно, что в организме хищных птиц она в 100000 раз больше, чем в морской воде

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Токсичные вещества в пищевой цепи

Выполнил ученик 9 класса

Ерёмин Виталий

Руководитель

Чижикова О.Н.

Все живые организмы связаны между собой энергетическими отношениями, поскольку являются объектами питания других организмов.

Пастбищные и детритные пищевые цепи.

Пищевой цепью называют перенос энергии от автотрофов через ряд организмов, происходящий путем поедания одних организмов другими. Энергия пищи проходит через несколько трофических уровней, причем на каждом последующем уровне, в соответствии с законом 10%, эта энергия убывает на 80-90% по сравнению с предыдущим уровнем.

Преобразование энергии в пищевых цепях в общем может быть описано следующей схемой.

Продуценты (лат. производящий) – автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез (растения и автотрофные бактерии).

Консументы (лат. потреблять, расходовать) – гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество.

Консументы бывают трех порядков:

растительноядные животные

плотоядные животные

всеядные животные

Редуценты - это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (детритом).

Детритом могут также питаться животные – детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков

Выделяют 2 основных типа пищевых цепей – пастбищную и детритную. Они тесно взаимосвязаны и образуют единую пищевую сеть экосистемы

Роль консументов в пищевых цепях.

Как показали проведенные в 70-е – 80-е гг. исследования, консументы при соответствующей численности положительно влияют на первичную продукцию источника своей пищи. Так, растительноядные животные, поедая некоторую часть растительности, увеличивают скорость возврата элементов питания в почву В результате ускоряется поток энергии через экосистему, увеличивается растительная продукция. В противном случае отсутствие потребления растительной массы приводит к излишнему накоплению детрита и замедлению оборота веществ в экосистеме.

Основная роль консументов заключается в регулировании численности потребляемых ими организмов. Причем хищники, поедая растительноядных животных, тем самым воздействуют и на продукцию и биомассу растительности. Правда, результаты этого воздействия остаются спорными.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ПО ПИЩЕВЫМ ЦЕПЯМ

Токсические соединения в пищевых цепях.

Многие созданные человеком токсичные вещества (радионуклиды и пестициды) обладают кумулятивным действием, то есть способны длительное время накапливаться в организме. При переходе с одного трофического уровня на другой концентрация таких веществ резко возрастает. Накопление токсичных соединений на высших трофических уровнях описывается коэффициентом накопления, значения которого могут достигать 500 000 (в наиболее известном примере с ДДТ).

Все живые организмы в разной степени обладают способностью накапливать в своем организме любые вещества, биологически слабо или совершенно не разрушающиеся.

Организмы, аккумулировавшие токсичные вещества, служат пищей другим животным, которые затем накопят их в своих тканях. Таким образом, постепенно происходит загрязнение всей пищевой цепи экосистемы, начало, которому положили продуценты, потребляющие загрязняющие вещества, рассеянные в биотопе (окружающей среде).

Причем накопление токсичных веществ в живых организмах увеличивается на каждом последующем трофическом уровне. Хищники, находящиеся на самом верху (конце) пищевой цепи, оказываются обладателями наиболее высокого уровня заражения загрязняющими веществами.

Механизм накопления загрязняющих веществ в пищевых цепях объясняется правилом пирамид биомасс, в соответствие с которым при переходе на каждый последующий трофический (пищевой) уровень суммарная биомасса организмов закономерно уменьшается (за небольшим исключением), примерно во столько же раз увеличивается концентрация следующего по цепи загрязняющего вещества.

Установлено, что в пищевых цепях могут аккумулироваться многоие пестициды, тяжелые металлы и радиоактивные элементы.

Показателен в этом отношении пример с накоплением ранее известного пестицида ДДТ(дихлордифенилтрихлорэтан). ДДТ – ядохимикат, который широко использовался в течение почти 30 лет для борьбы с вредителями растений.

. Создание этого вещества базельским химиком Паулем Германом Миллером даже было отмечено в 1948 г. Нобелевской премией. Его применение позволило снизить смертность от малярии и сыпного тифа. Так, в Индии в 1948 г. умерли от малярии 3 млн. человек, а в 1965 г. – ни одного. В Неаполе в 1943-1944 гг. была эпидемия сыпного тифа, в январе 1944 г. за сутки заболевало до 60 человек

Тогда же началась систематическая обработка населения против вшивости препаратами ДДТ, и уже в конце февраля регистрировали лишь 5 новых заболеваний в сутки.

Столь поразительный эффект способствовал тому, что ДДТ очень широко использовался как инсектицид. Однако его большая биологическая устойчивость привела к накоплению его в конечных звеньях трофических цепей.

Исследования показали, что он воздействует практически на все живые организмы. Так, он накапливается в тканях млекопитающих и является канцерогеном, мутагеном, эмбриотоксином, нейротоксином, иммунотоксином, изменяет гормональную систему, вызывает анемию, болезни печени. Сильно он влияет на птиц, приводя к утончению скорлупы яиц и препятствуя нормальному выведению птенцов. ДДТ также уменьшает воспроизводство у рыб и змей.

Изучение детритной пищевой цепи показывает, что благодаря многократному поглощению с начала детритной пищевой цепи в ней должно накапливаться любое вещество, быстро сорбирующееся на частицах детрита и почвы и растворяющееся в кишечнике. Такое накопление подтверждено для ДДТ. У рыб и птиц накоплению способствуют значительные жировые отложения, в которых концентрируется ДДТ. Широкое применение ДДТ приводит к уничтожению целых популяций хищных птиц, таких, как скопы, сапсаны, пеликаны и детритофагов таких, как раков и крабов. Поэтому производство ДДТ в 70х годах было запрещено.

Приведенные схема и таблица описывают рост концентрации ДДТ при прохождении звеньев пищевой цепи. Видно, что в организме хищных птиц она в 100000 раз больше, чем в морской воде

Загрязнение продуктов питания химическими, бактериальными, радиоактивными и другой природы веществами является одним из важных факторов, который может вызывать серьезные нарушения в экологии человека и причинять вред его здоровью.

В данной лекции изложены проблемы поступления загрязнений в организм человека с пищей за счет включения их в так называемую "пищевую цепь".

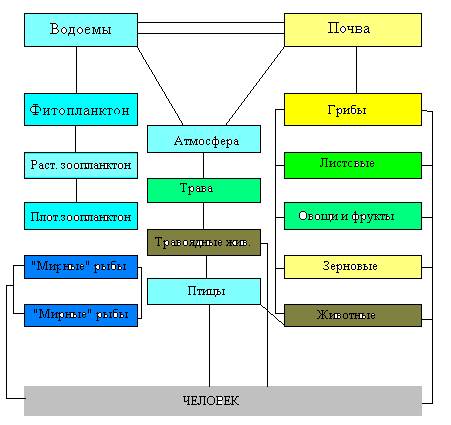

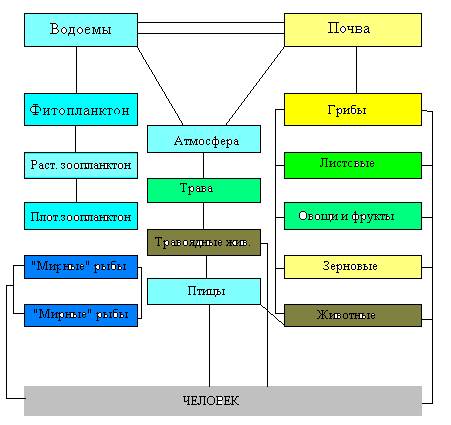

Рис. 2.1 Варианты поступления "чужеродных" веществ в организм человека через "пищевые цепи".

Пищевые цепи представляют собой одну из основных форм взаимосвязи между различными организмами, каждый из которых пожирается другим видом. В этом случае происходит непрерывный ряд превращений веществ в последовательных звеньях жертва-хищник. Основные варианты таких "пищевых цепей" представлены на рис.

Наиболее простыми могут считаться цепи, при которых в растительные продукты поступают загрязнители из почвы, в результате полива растений (из воды), при обработке растений пестицидами с целью борьбы с вредителями, фиксируются и затем вместе с пищей поступают в организм человека. Сложные "пищевые цепи", как правило, связаны с водной средой. Растворенные в воде вещества извлекаются фитоплактоном, последний затем поглощается зоопланктоном (простейшими, рачками), далее поглощается "мирными" и затем хищными рыбами, поступая с ними затем в организм человека.

Особенностью "пищевых цепей" является то, что в каждом последующем ее звене происходит кумуляция (накопление) загрязнителей в значительно большем количестве, чем в предыдущем звене. Таким образом, в пище, поступающей в организм человека могут содержаться очень большие концентрации веществ, получивших название "чужеродных химических веществ" (ЧХВ).

Пищевые продукты представляют собой сложный комплекс химических веществ, включающий:

I. Питательные вещества:

II. Антипитательные вещества:

III. Чужеродные вещества (примеси):

остаточные количества пестицидов

соли тяжелых металлов

примеси растительного и иного происхождения

При этом "питательные" и "антипитательные" вещества являются естественными компонентами пищевого продукта. Питательные вещества - это те компоненты, ради которых, собственно, и потребляются продукты питания. Пищевые вещества обеспечивают биологические потребности организма в веществах и энергии, а вкусовые, не обладая, как правило, биологическим действием, обеспечивают определенные органолептическне свойства продукта питания - его внешний вид, консистенцию, цвет, запах, вкус и т.д. Антипитательные вещества,являясь естественным компонентом пищи, снижают ее биологическую ценность за счет нарушения усвоения соответствующих пищевых веществ.

Спектр возможного патогенного воздействия ЧХВ, поступающих в организм с пищей, очень широк. Они могут:

неблагоприятно влиять на пищеварение и усвоение пищевых веществ;

понижать иммуно-защитные силы организма;

оказывать общетоксическое действие;

вызывать гонадотоксическпй, эмбриотокспческий, тератогенный и канцерогенный эффекты;

ускорять процессы старения;

ЛЕКЦИЯ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Кандидат юридичних наук

Іваньков І.В.

План лекции:

1. Загрязнения продуктов питания и их включение в пищевые цепи

2. Пищевые добавки и их гигиеническое регламентирование

3. Металлы и другие микроэлементы

4. Канцерогенные вещества

5. Загрязнение продуктов питания примесями, мигрирующими из оборудования, инвентаря, тары и упаковочных материалов

Загрязнение продуктов питания химическими, бактериальными, радиоактивными и другой природы веществами является одним из важных факторов, который может вызывать серьезные нарушения в экологии человека и причинять вред его здоровью.

В данной лекции изложены проблемы поступления загрязнений в организм человека с пищей за счет включения их в так называемую "пищевую цепь".

Рис. 2.1 Варианты поступления "чужеродных" веществ в организм человека через "пищевые цепи".

Пищевые цепи представляют собой одну из основных форм взаимосвязи между различными организмами, каждый из которых пожирается другим видом. В этом случае происходит непрерывный ряд превращений веществ в последовательных звеньях жертва-хищник. Основные варианты таких "пищевых цепей" представлены на рис.

Наиболее простыми могут считаться цепи, при которых в растительные продукты поступают загрязнители из почвы, в результате полива растений (из воды), при обработке растений пестицидами с целью борьбы с вредителями, фиксируются и затем вместе с пищей поступают в организм человека. Сложные "пищевые цепи", как правило, связаны с водной средой. Растворенные в воде вещества извлекаются фитоплактоном, последний затем поглощается зоопланктоном (простейшими, рачками), далее поглощается "мирными" и затем хищными рыбами, поступая с ними затем в организм человека.

Особенностью "пищевых цепей" является то, что в каждом последующем ее звене происходит кумуляция (накопление) загрязнителей в значительно большем количестве, чем в предыдущем звене. Таким образом, в пище, поступающей в организм человека могут содержаться очень большие концентрации веществ, получивших название "чужеродных химических веществ" (ЧХВ).

Пищевые продукты представляют собой сложный комплекс химических веществ, включающий:

Каждый организм должен получать энергию для жизни. Например, растения потребляют энергию солнца, животные питаются растениями, а некоторые животные питаются другими животными.

Что такое пищевая цепь?

Пищевая (трофическая) цепь – это последовательность того, кто кого ест в биологическом сообществе (экосистеме) для получения питательных веществ и энергии, поддерживающих жизнедеятельность. При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Ниже вы сможете более подробно ознакомится с каждой из этих трех групп.

Автотрофы (продуценты)

Автотрофы – живые организмы, которые производят свою пищу, то есть собственные органические соединения, из простых молекул, таких как углекислый газ. Существует два основных типа автотрофов:

- Фотоавтотрофы (фотосинтезирующие организмы) такие, как растения, перерабатывают энергию солнечного света для получения органических соединений – сахаров – из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Другими примерами фотоавтотрофов являются водоросли и цианобактерии.

- Хемоавтотрофы получают органические вещества благодаря химическим реакциям, в которых задействованы неорганические соединения (водород, сероводород, аммиак и т.д.). Этот процесс называется хемосинтезом.

Автотрофы являются основой каждой экосистемы на планете. Они составляют большинство пищевых цепей и сетей, а энергия, получаемая в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, поддерживает все остальные организмы экологических систем. Когда речь идет об их роли в пищевых цепях, автотрофы можно назвать продуцентами или производителями.

Гетеротрофы (консументы)

Гетеротрофы, также известные как потребители, не могут использовать солнечную или химическую энергию, для производства собственной пищи из углекислого газа. Вместо этого, гетеротрофы получают энергию, потребляя другие организмы или их побочные продукты.

Люди, животные, грибы и многие бактерии – гетеротрофы. Их роль в пищевых цепях заключается в потреблении других живых организмов. Существует множество видов гетеротрофов с разными экологическими ролями: от насекомых и растений до хищников и грибов.

Деструкторы (редуценты)

Следует упомянуть еще одну группу потребителей, хотя она не всегда фигурирует в схемах пищевых цепей. Эта группа состоит из редуцентов, организмов, которые перерабатываю мертвые органические вещества и отходы, превращаяя их в неорганические соединения.

Редуценты иногда считаются отдельным трофическим уровнем. Как группа, они питаются отмершими организмами, поступающими на различных трофических уровнях. (Например, они способны перерабатывать разлагающееся растительное вещество, тело недоеденной хищниками белки или останки умершего орла.) В определенном смысле, трофический уровень редуцентов проходит параллельно стандартной иерархии первичных, вторичных и третичных потребителей. Грибы и бактерии являются ключевыми редуцентами во многих экосистемах.

Редуценты, как часть пищевой цепи, играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы, поскольку благодаря им, в почву возвращаются питательные вещества и влага, которые в дальнейшем используется продуцентами.

Уровни пищевой (трофической) цепи

Пищевая цепь представляет собой линейную последовательность организмов, которые передают питательные вещества и энергию начиная с продуцентов и к высшим хищникам.

Трофический уровень организма – это положение, которое он занимает в пищевой цепи.

Первый трофический уровень

Пищевая цепь начинается с автотрофного организма или продуцента, производящего собственную пищу из первичного источника энергии, как правило, солнечной или энергии гидротермальных источников срединно-океанических хребтов. Например, фотосинтезирующие растения, хемосинтезирующие бактерии и археи.

Второй трофический уровень

Далее следуют организмы, которые питаются автотрофами. Эти организмы называются растительноядными животными или первичными потребителями и потребляют зеленые растения. Примеры включают насекомых, зайцев, овец, гусениц и даже коров.

Третий трофический уровень

Следующим звеном в пищевой цепи являются животные, которые едят травоядных животных – их называют вторичными потребителями или плотоядными (хищными) животными (например, змея, которая питается зайцами или грызунами).

Четвертый трофический уровень

В свою очередь, этих животных едят более крупные хищники – третичные потребители (к примеру, сова ест змей).

Пятый трофический уровень

Третичных потребителей едят четвертичные потребители (например, ястреб ест сов).

Каждая пищевая цепь заканчивается высшим хищником или суперхищником – животным без естественных врагов (например, крокодил, белый медведь, акула и т.д.). Они являются “хозяевами” своих экосистем.

Когда какой-либо организм умирает, его в конце концов съедают детритофаги (такие, как гиены, стервятники, черви, крабы и т.д.), а остальная часть разлагается с помощью редуцентов (в основном, бактерий и грибов), и обмен энергией продолжается.

Стрелки в пищевой цепи показывают поток энергии, от солнца или гидротермальных источников до высших хищников. По мере того, как энергия перетекает из организма в организм, она теряется на каждом звене цепи. Совокупность многих пищевых цепей называется пищевой сетью.

Положение некоторых организмов в пищевой цепи может варьироваться, поскольку их рацион отличается. Например, когда медведь ест ягоды, он выступает как растительноядное животное. Когда он съедает грызуна, питающегося растениями, то становиться первичным хищником. Когда медведь ест лосося, то выступает суперхищником (это связано с тем, что лосось является первичным хищником, поскольку он питается селедкой, а она ест зоопланктон, который питается фитопланктоном, вырабатывающим собственную энергию благодаря солнечному свету). Подумайте о том, как меняется место людей в пищевой цепи, даже часто в течение одного приема пищи.

Типы пищевых цепей

В природе, как правило, выделяют два типа пищевых цепей:

Пастбищная пищевая цепь

Этот тип пищевой цепи начинается с живых зеленых растений, предназначенных для питания растительноядных животных, которыми питаются хищники. Экосистемы с таким типом цепи напрямую зависят от солнечной энергии.

Таким образом, пастбищный тип пищевой цепи зависит от автотрофного захвата энергии и перемещения ее по звеньям цепи. Большинство экосистем в природе следуют этому типу пищевой цепи.

Примеры пастбищной пищевой цепи:

Трава → Кузнечик → Птица → Ястреб;

Растения → Заяц → Лиса → Лев.

Детритная пищевая цепь

Этот тип пищевой цепи начинается с разлагающегося органического материала – детрита – который употребляют детритофаги. Затем, детритофагами питаются хищники. Таким образом, подобные пищевые цепи меньше зависят от прямой солнечной энергии, чем пастбищные. Главное для них – приток органических веществ, производимых в другой системе.

К примеру, такой тип пищевой цепи встречается в разлагающейся подстилке умеренного леса.

Энергия в пищевой цепи

Энергия переносится между трофическими уровнями, когда один организм питается другим и получает от него питательные вещества. Однако это движение энергии неэффективное, и эта неэффективность ограничивает протяженность пищевых цепей.

Когда энергия входит в трофический уровень, часть ее сохраняется как биомасса, как часть тела организмов. Эта энергия доступна для следующего трофического уровня. Как правило, только около 10% энергии, которая хранится в виде биомассы на одном трофическом уровне, сохраняется в виде биомассы на следующем уровне.

Этот принцип частичного переноса энергии ограничивает длину пищевых цепей, которые, как правило, имеют 3-6 уровней.

На каждом уровне, энергия теряется в виде тепла, а также в форме отходов и отмершей материи, которые используют редуценты.

Почему так много энергии выходит из пищевой сети между одним трофическим уровнем и другим? Вот несколько основных причин неэффективной передачи энергии:

- На каждом трофическом уровне значительная часть энергии рассеивается в виде тепла, поскольку организмы выполняют клеточное дыхание и передвигаются в повседневной жизни.

- Некоторые органические молекулы, которыми питаются организмы, не могут перевариваться и выходят в виде фекалий.

- Не все отдельные организмы в трофическом уровне будут съедены организмами со следующего уровня. Вместо этого, они умирают, не будучи съеденными.

- Кал и несъеденные мертвые организмы становятся пищей для редуцентов, которые их метаболизируют и преобразовывают в свою энергию.

Итак, ни одна из энергий на самом деле не исчезает – все это в конечном итоге приводит к выделению тепла.

Значение пищевой цепи

- Исследования пищевой цепи помогают понять кормовые отношения и взаимодействие между организмами в любой экосистеме.

- Благодаря им, есть возможность оценить механизм потока энергии и циркуляцию веществ в экосистеме, а также понять движение токсичных веществ в экосистеме.

- Изучение пищевой цепи позволяет понять проблемы биоусиления.

В любой пищевой цепи, энергия теряется каждый раз, когда один организм потребляется другим. В связи с этим, должно быть намного больше растений, чем растительноядных животных. Автотрофов существует больше, чем гетеротрофов, и поэтому большинство из них являются растительноядными, нежели хищниками. Хотя между животными существует острая конкуренция, все они взаимосвязаны. Когда один вид вымирает, это может воздействовать на множество других видов и иметь непредсказуемые последствия.

Читайте также:

- Что такое ледоход кратко

- Какие особенности покрытосеменных позволили им занять господствующее положение среди растений кратко

- Коллегиальные органы методической работы школы объединяющие как правило учителей одной предметной

- Музыкально ритмическая деятельность в доу

- Школа психолого педагогической поддержки березовский