Какие основные изменения имеют место в созревании нервной системы кратко

Обновлено: 28.06.2024

Сроки и стадии нормального развития центральной нервной системы: эмбриогенез ЦНС

Рассмотрим вкратце эмбриогенез ЦНС. Более полная информация содержится в классических работах (Sarnat, 1987, Barkovich et al., 1992, McConnell, 1992). В таблице ниже представлен схематический обзор основных стадий эмбриогенеза ЦНС. Регуляция развития ЦНС, фантастически сложного процесса, контролируется многими факторами, особенно генетическими. Главную роль играет большой набор белков, кодируемых или регулируемых генами (гомеобокс-гены и факторы транскрипции), которые определяют градиент дифференцировки (переднее-задний и дорсовентральный) и ограничивают определенность основных организационных единиц. Эти механизмы до сих пор в значительной степени неясны, и их изучение выходит за рамки данной книги.

На протяжении второй недели эмбриогенеза формируются три слоя из эктодермы, мезодермы и энтодермы. Через две недели срединная часть эктодермы, под влиянием подлежащей мезодермы, становится нервной пластинкой, которая в дальнейшем развивается в нервный желобок, а затем в нервную трубку. На четвертой неделе нервная трубка закрывается. Процесс замыкания начинается в средней части трубки и направляется к конечностям. Молекулы адгезии нервных клеток играют центральную роль в процессе закрытия (Sarnat и Flores-Sarnat, 2002, 2004).

Замыкание нервной трубки определяется дорсальной индукцией со стороны мезодермы. До закрытия трубки на девятый день на переднем конце эмбриона становятся различимыми зачатки будущего ромбэнцефалона, мезэнцефалона, прозэнцефалона и ушные плакоды. Одновременно, группы клеток вдоль боковых краев нервной трубки отделяются и формируют парные невральные гребни, которые дают начало основным структурам периферической нервной системы, оболочкам и меланоцитам.

Задняя часть нервной пластины и хорда имеет различный исход: из нее формируется масса клеток, в которых в дальнейшем произойдет канализация и процесс регрессивной дифференцировки с образованием нижнего уровня спинного мозга.

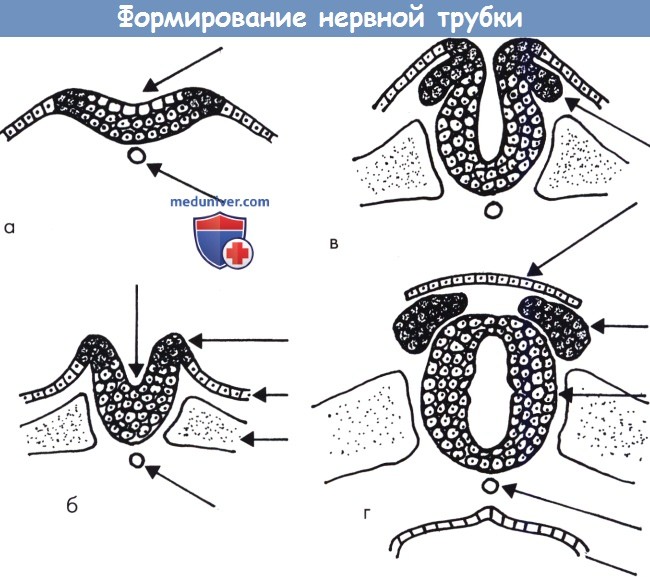

Формирование нервной трубки (схема):

(а) Нервная пластинка формируется из утолщенной эктодермы под влиянием хорды.

(б) Возникает нервный желобок. Видны зачатки нервного гребня.

(в) Нервный гребень хорошо сформирован и его клетки мигрируют в латеральном направлении к своим мишеням.

(г) Закрытие нервной трубки начинается в центральной области; концы (передние и задние нейропоры) закрываются позже.

Закрытая трубка покрыта эктодермой и мезенхимальной тканью.

К 32-33 дню в переднем мозговой пузыре формируются телэнцефалические пузыри и дифференцируется промежуточный мозг, так что на восьмой неделе представлены четыре определяемые клеточные массы в области базальных ядер. Процесс образования пузырей, по всей видимости, происходит под влиянием вентральной индукции хорды, но точный механизм индукции до конца непонятен.

Приблизительно с 30 дня основные индуктивные процессы заканчиваются и начинается клеточная дифференцировка. Размножение примитивных клеток, которые затем становятся как нейронами, так и клетками глии, происходит, главным образом, около полости желудочков и, в меньшей степени, в субвентрикулярной зоне. В глубоких клеточных слоях встречаются митозы (Caviness et al., 2003).

Деление клеток является асимметричным: одна дочерняя клетка мигрирует к внешней стороне во время телофазы, затем возвращается в глубокую область, чтобы начать следующий цикл; так называемая интракинетическая миграция остается в желудочковой зоне. Другая клетка покидает желудочковую зону, чтобы начать свое путешествие к кортикальной пластинке.

Пролиферация нейробластов достигает максимума к 15 неделе гестации, снижаясь затем до остановки на 20 неделе. Пролиферация тесно связана с плохо понимаемым процессом запрограммированной клеточной смерти через апоптоз. Активность процессов апоптоза повышается в то же время, когда пролиферация уменьшается. Фактическая пропорция умирающих клеток у человека точно неизвестна. Вероятнее всего, этот процесс варьирует в зависимости от локализации и может в некоторых областях затрагивать более 30-50% сформировавшихся клеток.

Кортикогенез частично изучен за последние два десятилетия. В позднем эмбриональном периоде (45-50 дни гестации) примитивные кортикопетальные волокна проникают через диэнцефальную борозду и распространяются под телэнцефальной мягкой мозговой оболочкой; нейроны, по всей видимости, в пределах этих волокон формируют зародышевый плексиформный слой (ИПС) (Bentivoglio et al., 2003) или препластинку. ИПС предшествует миграции нейронов, формирующей кортикальную пластинку, и служит опорой мигрирующим клеткам.

Нейрональная миграция является сложным процессом, который отличается в зависимости от типов нейронов. Радиальная миграция затрагивает большинство (вероятно, 75%) клеток-предшественниц, предназначенных для образования пирамидных нейронов. Они мигрируют вдоль глиальных проводников, которые простираются от желудочковой (пролиферативной) зоны к пиальной поверхности нервной трубки и производных структур (Rakic, 1981, Williams и Caviness, 1984). Глиальные проводники позднее превращаются в астроциты, завершая радиальную миграцию. Несколько клеток используют одни и те же глиальные волокна при перемещении, что может отвечать за модульную организацию коры, единую для млекопитающих (Rockel et al., 1980), модули представляют собой функциональные единицы коры. Функциональные единицы видов млекопитающих отличаются количеством, а не структурой. Не все нейроны следуют точно за особым глиальным проводником.

Вторая половина гестации характеризуется быстрым увеличением длины и сложности дендритов и аксонов посредством установления синапсов, с созреванием и тонкой организацией коры. В результате быстро увеличивается вес мозга и процесс образования борозд, необходимый для размещения интенсивно увеличивающейся площади коры. Борозды второго и третьего порядка возникают между 7-м и 9-м месяцами беременности, и большинство извилин присутствует в 28 недель. Полная ламинарная структура коры формируется к моменту рождения. Завершающим формирование центральной нервной системы моментом является снижение количества и плотности синапсов в результате развития нейрональных процессов и запрограммированной апоптозом клеточной смерти.

Дендриты, аксоны и синапсы развиваются с огромной скоростью, и многие ранее образованные синусы в итоге исчезают. Развитие дендритов, аксональное ветвление и формирование дендритных корешков продолжается до четвертого года жизни. Глиальное развитие является сложным процессом, разнообразные предшественники имеют неодинаковый исход. Некоторые превращаются в радиальные глиальные волокна, используемые мигрирующими нейронами. Многие астроциты образуются из персистирующей перивентрикулярной пролиферирующей зоны после окончания процессов миграции (Gressens et al., 1992). Миелин начинает образовываться приблизительно в 30 недель, но большая часть процесса образования миелина происходит в постнатальном периоде (Yakovlev и Lecours, 1967, Brody et al., 1987).

Головной мозг состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Каждое полушарие мозга покрыто корой мозга слоем серого вещества, которое контролирует сенсорные и двигательные процессы, восприятие и интеллектуальную деятельность. Несмотря на то что правое и левое полушария идентичны, они выполняют разные функции и контролируют разные участки тела.

Разные разделы нервной системы разбалансированы. Вегетативная, соединяющая кору головного мозга с нервными волокнами, которые расположены во внутренних органах и железах, работает неритмично и нескоординированно (учащенный пульс, неравномерное наполнение кровеносных сосудов и др.), что приводит к вегетососудистой дистонии, упадку сил, мышечной слабости. В подростковом возрасте усиливается деятельность подкорки, что и влияет на дестабилизацию коры головного мозга и подкорки. В целом активность мозга возрастает неравномерно.

Такие особенности нервной системы подростка влияют на регуляцию, т. е. произвольность, осмысленность деятельности. Произвольность деятельности, требующая умения доводить все до конца, развита плохо. Поэтому подросток часто бросает начатое. От этого создается впечатление, что он редко переходит от слов к делу. Резкая смена настроений и психических состояний, повышенная возбудимость, импульсивность, проявление полярности и амбивалентности реакций,[2] эмоциональная неустойчивость, утомляемость, раздражительность наиболее яркие особенности проявления изменений в нервной системе и эмоциях, возникающих у подростка. В сфере личности они приводят к неусидчивости, смене настроения, которые родители и учителя часто воспринимают как лень.

Некоторые ученые (например, А. Г. Хрипкова) считают, что в подростковом возрасте происходит своего рода регресс нервной системы, поскольку реакции на внешние раздражители очень сильно изменяются, что приводит в замешательство родителей и педагогов, готовых обратиться за помощью к врачу. Между тем эти изменения естественны, происходят у всех подростков в любых культурных условиях и не зависят от вмешательства взрослых. Разумеется, взрослые могут сглаживать противоречивость и крайность в поведении, психических процессах и особенностях личности ценностях, потребностях, отношениях. Этому мы посвятим специальный раздел книги.

Остановимся еще на одной физиологической особенности подростка гормональных изменениях.

Подростковый, или пубертатный кризис – это этап психического развития, который развивается в период перехода от детства ко взрослой жизни. Выражается в стремлении к самоутверждению, независимости, самостоятельности.

Согласно отечественной психологии, подростковый возраст приходится на 11-17 лет, когда темпы психологического, когнитивного, социального и физиологического развития максимально высоки. При этом выделяют ранний период с 10 до 14 лет и поздний – с 15 до 17 лет. Однако Всемирная организация здравоохранения на подростковый возраст относит более обширный период – с 10 до 20 лет.

В случае удачного преодоления этого этапа у ребенка формируется новый уровень осознанности, самовосприятия, развиваются способности оценивать и развивать свои качества, способности, работать над недостатками. Ребенок сепарируется от родителей, но при этом сохраняет с ними хорошие отношения. Чтобы удачно пройти переходный возраст и избежать осложнений, родителям необходимо проявлять гибкость, работать над доверительными отношениями и вовремя признать право на независимость, самостоятельный выбор и принятие важных решений.

Физиологические причины

Пубертатный период – это возраст, когда рост организма происходят максимально активно. Развитие идет скачками, неравномерно. За год ребенок может вырасти на 7-10 сантиметров и увеличить массу тела на 5-9 килограммов. Скелет становится крепче, совершенствуется мускулатура. Стремительно растет в длину и ширину сердечная мышца, меняются артериальное давление и ритм работы сердца.

Нервной системе очень сложно подстраиваться под изменения, так как она просто не успевает адаптироваться к активному росту. Поэтому часто психика находится в состоянии чрезмерного возбуждения или, наоборот, пытается замедлить процессы и переходит в выраженное торможение.

В связи со всеми физиологическими изменениями, в организме ребенка развиваются временные нарушения:

- скачки артериального давления – зачастую наблюдается гипертония, однако вариантом нормы является и гипотония;

- головокружения, головные боли;

- слабая концентрация, рассеянное внимание;

- учащенное сердцебиение (тахикардия), ощущение сдавленности в области сердца;

- одышка;

- обморочные состояния;

- быстрая утомляемость;

- повышенная возбудимость, расстройства сна.

Физиологические процессы напрямую влияют на состояние здоровья и поведение подростка. Чтобы организм полностью сформировался и скачок взросления прошел успешно, необходимо обеспечить качественную поддержку процессов: правильное питание, насыщение рациона витаминами и микроэлементами, адекватную физическую активность.

Важно учитывать, что в физическом развитии и половом созревании есть существенные индивидуальные особенности. Возраст, в котором в организме ребенка начинаются активные перемены, может отклоняться от групповых норм, и это не должно вызывать опасений.

Психология подросткового кризиса

Основная причина развития кризиса в подростковом возрасте – это значительный разрыв между физиологическим и социальным, эмоциональным созреванием личности. Как мы уже сказали, физиологический рост в этот период максимально опережает темпы развития психики.

Физиологически подросток за короткий этап становится взрослым, зрелым человеком. Внешне вчерашний ребенок выглядит по-взрослому, начинает себя таким чувствовать, но еще не готов в полной мере к самостоятельности, ответственности. Социальное созревание требует гораздо большего времени.

Пубертатный период выражается не только на физиологическом, но и на психическом уровне. При чем психические аспекты пубертата могут возникнуть гораздо раньше, чем физическое созревание. Подростки проходят половую идентификацию и ориентацию, начинают воспринимать себя и окружающих согласно гендеру. Ученые сходятся во мнении, что половая идентификация происходит в большей мере под действием социокультурных факторов, чем биологических. Решающую роль играют действующие в обществе образцы, стереотипы.

В этот же период развивается романтизм – стремление к эмоциональной близости. Подростки завязывают отношения, которые предполагают совместное времяпрепровождение, душевные разговоры. Появляется первая влюбленность. Физическая близость при этом является не обязательной, на первый план выходит платонический контекст, и лишь потом – сексуальный.

С учетом всех психологических перемен, происходящих в подростке, кризис необходим для решения ряда задач. В результате успешного преодоления этого скачка развития подросток:

- проходит половую идентификацию, принимает на себя мужскую или женскую роль;

- принимает свою внешность со всеми изменениями;

- меняет форму общения с окружающими: родителями, сверстниками и др.;

- принимает новый стиль отношений, превращается из ребенка в равноправного ответственного члена общества со зрелым поведением;

- развивает интересы, находит направления для развития своих способностей, последующего профессионального ориентирования.

Фазы подросткового кризиса

Психолог Лев Семенович Выготский выделил в подростковом кризисе три базовых фазы:

- Негативная, или предкризисная. Самый ранний этап, который может проявлять первые признаки уже в 9-10 лет. Характеризуется началом перехода к новому типу взаимодействия с окружающими. Ребенок начинает отказываться от старой системы ценностей, ломает стереотипы, меняет отношение к себе и окружающим. Детские отношения с родителями больше его не устраивают, но ко взрослой системе взаимодействия он еще не готов. У ребенка появляются новые интересы, другие взгляды, начинает меняться окружение.

- Непосредственно кризисная стадия. Зачастую этот этап достигает пика в 13-15 лет. Проявляться может по-разному: от максимального протеста, конфликтности и раздражительности во всех жизненных сферах, до поэтапного перехода к новым ролям, отношениям и самовосприятию. Развиваются новые способы мышления, появляются другие возможности, интересы. Подросток отстаивает свое мнение и возможность самостоятельно принимать решения, отделяется от родительского влияния, контроля.

- Позитивная, или посткризисная. Считается завершающим этапом пубертатного кризиса. В этом периоде подросток уже формирует ценности и приоритеты, определяет вектор дальнейшего развития, интересов. Половое созревание практически окончено, место в социуме среди сверстников – определено. Подросток укрепляет ядро интересов и в дальнейшем продолжает его развивать.

Точно сказать, сколько длится каждая фаза, нельзя. Во многом продолжительность этапов зависит не только от подростка, но и от правильной реакции родителей на проявления кризиса.

Проявления кризиса в подростковом возрасте

Степень выраженности кризиса может быть разной. На первичном этапе психологи выделяют две главные черты, которые присутствуют практически у каждого ребенка:

- Снижение успеваемости в школе, работоспособности. Физиологические и психические перемены, смена типа мышления напрямую влияют на обучение ребенка. Он плохо справляется с творческими заданиями, теряет концентрацию, заинтересованность в обучении. Даже незначительная критика может отбить желание углубляться в определенную сферу или тему.

- Негативные реакции. Даже самые покладистые дети стремятся сепарироваться от родителей, в связи с чем часто проявляют вспыльчивые реакции даже в привычных ситуациях. Естественными проявлениями негативизма являются пессимистичные настроения, повышенная раздражительность, неудовлетворенность собой, капризы, нервозность.

По мере перехода от одной фазы кризиса к другой, нарастает и проявление реакций, которые можно разделить на три крупных группы:

- Реакции эмансипации. Ребенок хочет самостоятельности, и эта реакция выражается в избегании контроля родителей, отрицании привычных ценностей, уходе к общению с ровесниками. Подросток демонстрирует независимость и самостоятельность, требует признавать его равность и считаться с его мнением.

- Реакции самоутверждения. Преимущественно выражается в общении со сверстниками и проявлении интереса к противоположному полу. В этот период друзья становятся главным авторитетом, появляется интерес к романтическим отношениям.

- Реакции поиска новых интересов. В переходном возрасте интересы подростка распыляются на множество направлений: поиск себя, стремление к неизвестному и новизне, погружение в информативно-коммуникативные сферы. Подросток глубоко увлекается каким-либо интеллектуально-эстетическим направлением (музыкой, кино, философией и др.), ищет телесно-мануальные практики (занимается своим телом, повышает выносливость, силу), развивает лидерские качества (пытается занять достойную позицию среди сверстников), погружается в информационное поле (проводит много времени в Интернете, социальных сетях).

Особенности протекания кризиса у девочек и мальчиков

У девочек и у мальчиков пубертатный возраст протекает по-разному. У девочек, как правило, симптомы переходного периода начинают проявляться с 10-11 лет. При этом признаки кризиса выражены у них довольно слабо. Мальчики вступают в переходный возраст позже – примерно с 12-13 лет. Но течение кризисного периода у них гораздо более выраженное. Связано это преимущественно с тем, что к юношам и мужчинам в обществе традиционно более жесткие требования, чем к девушкам и женщинам.

У мальчиков подросткового возраста наиболее выражены такие черты:

- Агрессия, злость. Манера поведения меняется в отношениях как со сверстниками, так и со взрослыми – родителями, педагогами. Связано это преимущественно с повышением выработки тестостерона в организме.

- Внезапные всплески эмоций. Перепады настроения, как и беспричинная агрессия, обусловлены гормональными изменениями.

- Притупленное чувство страха. Подростки часто занимаются экстремальными видами спорта и решаются на необдуманные поступки. Причина – также в смене уровня тестостерона.

- Стремление к самостоятельности. Мальчики хотят, чтобы их воспринимали как взрослых мужчин. Для этого им нужно своими силами решать проблемы, что далеко не всегда под силу подростку. Неспособность самостоятельно справляться с неурядицами становится причиной нарушения душевного равновесия.

- Желание вести образ жизни, присущий взрослым мужчинам. Подростки хотят совершать громкие поступки и даже подвиги. Однако не всегда осознают последствия необдуманных действий.

- Интерес к интимным аспектам жизни. Проявляется в сильном влечении к противоположному полу.

- Озабоченность внешностью. Неправильно считать, что мальчики меньше переживают за свой внешний вид, чем девочки. Перемены во внешности делают подростков уязвимыми, а неудовлетворенность собственным обликом приводит к замкнутости, неуверенности, низкой самооценке. Они не терпят критики в свой адрес, а любой опрометчивый комментарий воспринимают максимально негативно.

У девочек подростковый возраст сопровождается такими признаками:

- Обеспокоенность внешностью. Девочки остро воспринимают свое несоответствие общепринятым канонам красоты. Особенно ярко это развивается на фоне популяризации социальных сетей. Они хотят быть похожими на красивых подруг, артистов, инфлюенсеров. Начинают следить за модой, хотят одеваться в трендовые вещи.

- Желание привлекать внимание. Подростки стремятся показать, насколько интересен их внутренний мир и необычны взгляды на жизнь. Чтобы привлечь внимание, используют провокационное поведение, одеваются в слишком броские наряды, наносят выразительный макияж, красят волосы в яркие цвета.

- Перепады настроения. У девочек, как и у мальчиков, гормональные скачки вызывают перепады настроения, раздражительность, вспышки гнева и агрессии.

- Интерес к противоположному полу. В отличие от мальчиков, девочек больше интересует платоническая любовь. Часто в этом возрасте они влюбляются. Если первая любовь оказывается безответной, это может привести к серьезным осложнениям кризиса – замкнутости, депрессии, суицидальным наклонностям.

Различные искажения проявлений зависят от воспитания, окружения, установленных в обществе стандартов.

Рекомендации родителям по преодолению кризиса

Несмотря на сложности в общении с родителями и активным желанием сепарироваться, в кризисный период подросток нуждается в правильной поддержке и защите со стороны взрослых. Родителям при этом необходимо отказаться от прежних форм контроля и дать необходимую ребенку долю свободы.

Каждый ребенок – уникален, и искать подход родителям придется самостоятельно. Но несколько простых рекомендаций помогут понять подростка и помочь ему преодолеть кризис:

- Ненавязчиво войти в окружение. Доброжелательный, спокойный подход поможет преодолеть непонимание и агрессию. Участие в жизненных ситуациях, общие интересы позволят ненавязчиво помогать ребенку решать проблемы по мере необходимости.

- Интересоваться увлечениями. Не лишним будет разделять интересы ребенка, обсуждать с ним его хобби, разговаривать о его мыслях и узнавать точку зрения на разные вопросы.

- Терпеливо относиться к эмоциональным перепадам. Бурная реакция не должна вызывать взрыв эмоций в ответ.

- Предоставлять свободу. Важно обеспечить ребенку свое пространство, при возможности – личную комнату. Следует сдерживать свое желание контролировать его действия, увлечения, эмоции.

В разговорах с подростком также следует придерживаться ряда правил:

- Отказаться от нотаций. Даже маленькие дети не любят нравоучения, а у подростка они вызовут только протест и агрессию. Уже через несколько минут его внимание переключится на что-то другое.

- Не обвинять, не критиковать. Любые замечания нужно выдвигать в экологичной форме, без обвинений, нравоучений и навязывания.

- Обсуждать между делом. Подростки не всегда готовы к серьезным разговорам с глазу на глаз. Повышенное внимание к проблемам ребенка заставит его думать, что в его самостоятельности сомневаются. Но осторожная беседа во время совместной деятельности принесет результаты.

- Не повышать тон. Спокойные разговоры более эффективны, чем крики и скандалы.

- Хвалить. Из-за неуверенности подростки очень нуждаются в похвале, одобрении.

- Общаться с ребенком в мессенджерах, социальных сетях. Дети много времени проводят в смартфонах, планшетах. Переписки в мессенджерах для них привычны. Общение в такой среде позволит вести разговоры в комфортном для ребенка русле.

Даже правильное поведение со стороны родителей не исключает возможности проявления конфликтности, агрессии и непослушания подростка. Однако уважительное отношение к личности и соответствующая манера общения взрослых позволяет снизить выраженность кризисных признаков и их интенсивность.

8 (495) 120-07-03

Заказать обратный звонок

Запись на прием к специалисту Центра

Психотерапевт Мартынов Сергей Егорович

Психолог, семейный психолог, клинический психолог Теперик Римма Фёдоровна

Психолог Копьёв Андрей Феликсович

Конфликтолог, психолог, клинический психолог Цуранова Наталья Александровна

Ночевкина Алёна Игоревна

Психолог, клинический психолог Алиева Лейла. Телесная терапия и арт-терапия.

Психолог Михайлова Анна Дмитриевна

Психолог, семейный психолог, коуч Волкова Татьяна

Детский психолог Горина Екатерина

Психолог Светлана Ткачева

Клинический психолог, психолог, психотерапевт Прокофьева Анна Вячеславовна

Основатель беатотерапии, психолог, клинический психолог Спиваковская Алла Семеновна

Психиатр Фролов Алексей Михайлович

Подростковый психолог Каравашкина Елена

Ведущий логопед Кухтина Алла Юрьевна

Подростковый психолог Максимов Алексей Вячеславович

Детский психолог Таранова Ирина Юрьевна

Психолог, юнгианский аналитик Юзьвак Екатерина Григорьевна

Психолог, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт Ермушева Анастасия Алексеевна

Психиатр Медведев Владимир Эрнстович

Клинический психолог, психотерапевт, нейропсихолог Баринская Янина Сергеевна

Врач-психотерапевт Сивков Евгений Евгеньевич

5.1. Нейропсихологический аспект периодизаций возрастного развития

Выше отмечалось, что психическое развитие в онтогенезе представляет собой ряд качественных переходов от одной ступени развития к другой, где каждая предшествующая ступень является основой последующих ступеней или стадий развития.

Возникает вопрос, что представляют собой эти ступени развития, что выступает условием перехода от одной ступени развития к другой и каков механизм качественных изменений в работе функциональных систем?

Каждая ступень развития характеризуется определенным состоянием различных систем организма, тех или иных психических функций, то есть той или иной структурой и содержанием работы соответствующих функциональных систем. Изменения функциональных систем связаны с созреванием отдельных компонентов и перестройкой иерархии их взаимодействия при переходе на следующий этап возрастного развития.

В возрастной психологии и физиологии выделяют различные этапы, периоды онтогенеза, которые характеризуются определенной спецификой поведения, деятельности ребенка, функционирования его организма и адаптационных задач, стоящих перед ним (Эльконин Д. Б., 1989; Аршавский И. А., 1975; Безруких М. М. и др., 2002; Психология развития, 2005).

Существует много теорий периодизации, различающихся по критерию выделения основного содержания разных периодов развития. Таким образом, основной проблемой периодизации является проблема выбора и определения общепризнанного ведущего критерия, который определяет развитие.

В возрастной физиологии разработан ряд классификаций, основанных на морфологических и антропологических признаках. К этим признакам относятся рост, смена зубов, масса тела и др., изменение которых отражает преобразование метаболизма, происходящего в организме. Согласно международной классификации, выделяют:

В педиатрической практике, наряду с морфологическими, учитываются и социальные критерии, которые предполагают наличие системы обучения и воспитания:

- младенческому возрасту (до 1 года) соответствует младший ясельный, или грудной;

- раннему и первому детству (от 1 года до 7 лет) — старший ясельный, или преддошкольный и дошкольный;

- второму детству — младший школьный;

- подростковому — старший школьный возраст (Психология развития, 2005).

И. А. Аршавский полагает, что основным и существенным критерием, который должен быть принят при делении онтогенеза на отдельные периоды, является способ взаимодействия организма с соответствующими условиями среды в каждом из них, который определяется ведущей функцией в целостном функционировании организма. Понятие период соотносится с очерченным отрезком времени онтогенеза, в пределах которого особенности физиологических потребностей являются более или менее однозначными. В рамках периода могут быть выделены фазы, каждая из которых имеет свои особенности.

Переход от одного периода к другому представляет переломный этап индивидуального развития (другие термины — критический период, критическая стадия).

Каждый возрастной период характеризуется своими специфическими актами поведения, отражающими форму взаимодействия с определенными условиями среды. В основе осуществления специфических функций взаимодействия со средой в каждом возрастном периоде лежат свои доминантные механизмы. На переломном этапе происходит преобразование системы констелляций центральных звеньев, присущей предыдущему возрастному периоду, на новую, необходимую в последующем возрастном периоде. Переломными этапами определяется дискретность непрерывного в своем течении процесса онтогенеза.

В раннем постнатальном возрасте выделяются следующие периоды. За неопаталъным периодом (первые восемь дней) следует лактотрофный (до 5-6 месяцев), характеризующийся лактотрофной формой питания, а также появлением первой антигравитационной реакции (удерживание головки в вертикальном положении) до 2,5-3 месяцев и второй антигравитационной реакции (поза сидения) от 2,5-3 до 5-6 месяцев.

Следующий период лактотрофной формы питания с включением детского питания (от 6-7 до 11-12 месяцев) связан с реализацией третьей антигравитационной задачи (поза стояния) и переходом на смешанную пищу.

После реализации позы стояния следует следующий возрастной период — преддошкольный, или ясельный (от 1 года до 2,5-3 лет). В этом возрасте происходит освоение локомоторных актов в окружающей среде (ходьба, бег). Ж. Пиаже рассматривает возраст от 0 до 2 лет как период сенсомоторного интеллекта, в ходе которого формируются средства, позволяющие создавать схемы координации восприятия и движения.

С12-13 до 17-18 лет длится период старшего школьного возраста (подростковый, или период полового созревания), где происходит быстрое и бурное морфофизиологическое преобразование организма. Возрасту 12-14 лет, по Ж. Пиаже, соответствует период становления и достижения формальных операций, в ходе которого подросток научается действовать не только в окружающей реальной действительности, но и в отношении мира абстрактных возможностей.

Следующие периоды онтогенеза — период стационарного состояния (до 50-60 лет) и период инволюции (Аршавский И. А., 1975; Пиаже Ж., 1994).

Д. А. Фарбер считает, что в основу периодизации должны быть положены критерии, отражающие созревание центральных механизмов регуляции и контроля в ЦНС, которое позволяет формировать избирательные функциональные констелляции в соответствии с конкретной ситуацией и совершенствовать адаптацию к среде (Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А., 2002).

Младенчество (0-1 год) — непосредственно-эмоциональное общение со взрослым.

Раннее детство (1-3 года) — предметная, манинулятивная деятельность (усвоение общественно выработанных способов действия с предметами).

Дошкольный возраст (3-7 лет) — игровая и продуктивная деятельность.

Младший школьный возраст (7-10 лет) — учебная деятельность.

Затем наступает время подросткового возраста и юности, когда наиболее значимым становится поиск новых видов занятий вместе со сверстниками и, наконец, социальная активность, направленная на поиск перспективы жизненного пути.

Ведущей деятельностью ребенка в младенчестве (0-1 год) является непосредственно-эмоциональное общение со взрослым.

В раннем детстве (1-3 года) ведущей становится предметная, манипулятивная деятельность (усвоение общественно выработанных способов действия с предметами). Ребенок научается ориентироваться на постоянное значение предметов, закрепленное в человеческой деятельности. В составе предметной деятельности наиболее важное значение приобретает появление первых целеполаганий и собственно орудийных действий.

Ранний возраст является сенситивным для овладения речью, в это время наиболее эффективно происходит усвоение речи. К концу 2-го года ребенок употребляет около 300 слов, к концу 3-го — 1500 слов. С 2 до 3 лет речь приобретает связный характер.

Показ взрослым предметных действий вместе с речевыми указаниями ставит ребенка и взрослого в ситуацию общения.

В 3 года происходит смена ведущей деятельности и переход в следующий возрастной период — дошкольный возраст. Предметная деятельность сменяется ведущей игровой и продуктивной деятельностью. В ходе игры идет воспроизводство системы взрослых, социальных отношений, в продуктивной — овладение рисованием, лепкой, конструированием.

Новые задачи, стоящие перед ребенком, приводят к совершенствованию работы анализаторных систем. Так, в дошкольном возрасте отмечается значительное снижение порогов зрительной, слуховой, кожной и двигательной чувствительности. Возрастают острота зрения, тонкость различения цветов и их оттенков, развиваются фонематический и неречевой слух.

Развитие восприятия стимулируется усвоением детьми сенсорных эталонов, служащих своеобразной меркой, позволяющей оценить особенности обследуемых объектов.

На следующем этапе развития ведущей становится учебная деятельность детей, наступающая в возрасте 7 лет и длящаяся до 10 лет (младший школьный возраст). Основное новообразование этого возраста — появление отвлеченного словесно-логического и рассуждающего мышления, что перестраивает другие познавательные процессы, а также умение произвольно регулировать свое поведение и управлять им.

В подростковом возрасте и юности на первый план выступают общение и совместная деятельность со сверстниками.

На каждом из перечисленных этапов развития ребенок является объектом социального воздействия. Предмет, с которым взаимодействует ребенок, также социален по своим функциям и происхождению, а человек, с которым он общается, является носителем определенных способов употребления предметов и определенных смыслов человеческой деятельности. При этом сенситивностъ воздействия на ребенка на каждом этапе определяется возрастными возможностями его мозга, а содержание деятельности ребенка на каждом этапе развития — сформированностью и ролью тех или иных психических функций (Эльконин Д. Б., 1989).

Таким образом, исследования психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) и физиологов (И. А. Аршавский, Д. А. Фарбер) позволили на основе выделения его содержания ввести новую единицу анализа детского развития — возрастной период. В особенностях возрастного периода отражены преобразования, которые характерны для большинства представителей определенной культуры при сравнительно одинаковых социальных условиях.

С точки зрения отдельной функциональной системы, возрастной период — это период стационарного ее существования в виде устойчивого сочетания созревших и созревающих компонентов и связей между ними. Созревшие компоненты выполняют ведущую роль в иерархии их взаимодействия. Нейрофизиологическое содержание периода в отношении структуры функциональной системы — дальнейшее созревание включенных в нее компонентов и связей между ними.

Такое же устойчивое состояние в рамках возрастного периода характеризует и взаимодействие разных функциональных систем при ведущей роли той из них, которая соответствует наиболее активно формирующейся в данный период психической функции. Тот или иной тип иерархического сочетания функциональных систем определяет возможности деятельности ребенка в рассматриваемый возрастной период.

Средовый фактор при этом обеспечивает более быстрое формирование тех или иных звеньев функциональных систем, подготавливая основу для очередной смены иерархии во внутри- и межфункциональных отношениях.

Читайте также: