Какие эволюционные преимущества дает живым организмам размножение кратко

Обновлено: 01.06.2024

Пол — дорогое удовольствие. Вдумайтесь, сколько энергии ушло на создание роскошного веерообразного хвоста павлина, необходимого для привлечения самок. Кроме того, пол попросту неэффективен, так как позволяет передавать только 50% генов, а половина популяции каждого вида (то есть самцы) вообще лишена способности производить потомство. Эволюция не склонна к сантиментам, поэтому все недостатки должны чем-то компенсироваться. О том, как это происходит, рассказывает журнал Nautilus.

Принято считать, что смешивание генов позволяет создать новые генетические комбинации, сохраняя полезные мутации, устраняя вредные и оставляя в генофонде гены, которые могут помочь будущим поколениям в борьбе с эпидемиями и паразитами.

Однако у этой теории есть один недостаток: преимущества полового размножения становятся заметны лишь через много поколений, а огромные затраты энергии необходимы прямо сейчас.

Чтобы понять пол, мы должны вернуться во времена первичного бульона и изучить угрозы, с которыми сталкивались первые сложные организмы.

Эволюционный биолог из Австралии Дэмьен Даулинг и его коллеги Джастин Хавирд и Мэтью Холл в прошлом году выдвинули интересную гипотезу. Они обратили внимание на то, что у одноклеточных бактерий и архей (прокариотов) отсутствует половое размножение. Им свойственно схожее с половым поведение, в том числе телесный контакт при обмене генами, который иногда называют бактериальным сексом, но размножаются они не половым путем, а делением.

Пол — это привилегия более сложных организмов, таких как эукариоты.

Самые разные организмы, от амеб до броненосцев, размножаются, распределяя хромосомы между гаметами — сперматозоидами и яйцеклетками, — которые затем соединяются, чтобы создать новый организм. Первые известные нам организмы, размножающиеся половым путем, — красные водоросли, древнейшие эукариоты, возраст которых оценивается в 1,2 млрд лет.

Отличительный признак эукариотов — строгая структура клеток, которые содержат не только ядро, но и органеллы — прежде всего митохондрии , биологические батарейки, обеспечивающие необходимую для жизни энергию.

Дело в том, что митохондрии — это не просто энергетические станции клеток. Много миллиардов лет назад они были отдельными организмами.

Человеческое тело — не полностью человеческое. В нашем кишечнике живут триллионы бактериальных клеток; в нашей ДНК присутствуют следы прежних вирусов; и даже наши клетки частично состоят из первичного бульона.

Ученые всё яснее осознают, что многие болезни — это не результат внешних угроз, а следствие нарушения баланса в нашей внутренней экосистеме.

Митохондриальная ДНК мутирует быстрее, чем регуляторные гены в ядре клетки. Это может иметь негативные последствия для организма. По мнению Даулинга, пол возник для того, чтобы ядро поспевало за изменениями митохондрий.

Дэмьен Даулинг, эволюционный биолог:

Пол позволяет создавать новые генотипы в каждом поколении, благодаря чему ядро может реагировать на возникающие проблемы.

Другими словами, это средство восстановления баланса. И, в отличие от остальных преимуществ пола, данное преимущество было не менее важным для первых эукариотов, чем для современных организмов.

Примерно 2 миллиарда лет назад между двумя прокариотами — двумя бактериями, барахтавшимися в первичном бульоне, — произошло некое подобие полового акта. Одна бактерия поглотила другую, но обе выжили. Они соединились и сформировали нечто совершенно новое.

Поглощенная бактерия через несколько миллионов лет превратилась в маленькую, но мощную митохондрию. Вторая бактерия — в большое ядро.

Недавнее исследование, проведенное Нильсом-Гораном Ларссоном из Института биологии старения Общества Макса Планка, подтверждает, что митохондриальная репликация неизбежно приводит к ошибкам.

Большое число митохондриальных мутаций наблюдается у многих современных биологических видов. Как и у других животных, у людей митохондрии делятся на протяжении всей жизни, вследствие чего их гены мутируют в 10–100 раз быстрее, чем гены ядра.

Каждая клетка содержит тысячи митохондрий, а каждая митохондрия содержит многочисленные копии собственной ДНК. Количество изменений огромно.

В ходе эволюции большая часть генов переместилась из митохондрий в более стабильное ядро. Митохондрии современных животных содержат всего 37 генов, и все они занимаются производством энергии. Их работа регулируется тысячей генов в ДНК ядра. Но такое решение имеет свои недостатки: случись что с этими 37 генами, весь механизм остановится. Если регулирующие их гены ядра не смогут адаптироваться, клетка может умереть.

В 2007 году Даулинг и его коллеги решили проверить, что произойдет, если два набора генов будут преследовать разные цели.

В ходе одного из своих экспериментов они скрестили 23 поколения пяти разных видов жуков Callosobruchus maculatus. В некоторых штаммах митохондриальная и ядерная ДНК были подобраны так, чтобы работать вместе. Когда же исследователи пересадили митохондрии другим штаммам, это привело к снижению жизнеспособности сперматозоидов.

Даулинг и его коллеги повторили свой эксперимент на дрозофилах. Самки почти не пострадали: только семь генов ядра снизили активность. У самцов же изменениям подверглись целых 1172 гена ядра, то есть почти 10% генома.

Разница между последствиями для самцов и самок объясняется тем, что митохондрии передаются только от матери. Поэтому самки с вредными митохондриальными мутациями умирают прежде, чем успевают произвести потомство, тем самым устраняя эти мутации из генофонда. Но если мутация сказывается на самцах, то может сохраниться в дальнейшем.

Несоответствие геномов также отражается на людях.

Эволюционный генетик Дан Мишмар из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле обнаружил, что конфликт митохондрий повышает риск развития диабета 2-го типа у ашкеназов, которые являются носителями определенных генетических вариантов. А одна-единственная мутация митохондрий, по словам Яна Виллема Таанмана из Университетского колледжа Лондона, ответственна за наследственную глухоту в арабо-израильских и испанских семьях.

Однако у некоторых людей, унаследовавших мутацию, варианты ядерных генов помогают устранить проблему.

Именно пол стал решением проблемы несоответствия геномов, так как половое размножение обеспечивает смешение генов и позволяет создать новые варианты, помогающие адаптироваться к любым изменениям, как внутренним, так и внешним.

Кроме того, пол делает возможным новый путь эволюции.

Особи отсеиваются не только в результате естественного отбора, но и в ходе соперничества за партнеров, которому на микроскопическом уровне соответствует соперничество между сперматозоидами. Для митохондрий это настоящее испытание огнем, устраняющее даже малейшие несоответствия.

Мэтью Кейдж, биолог из Университета Восточной Англии в Норидже:

Подтверждение своей теории Даулинг находит у самых разных видов. Частота митохондриальных мутаций очень сильно отличается у разных организмов — от водорослей и тюльпанов до кораллов.

Другие ученые сомневаются в этом.

Дэвид Рой Смит, биолог из Университета Западного Онтарио:

Микроспоридии — один из видов, о которых Куйпер хотел бы узнать больше. Эти крошечные паразиты относятся к эукариотам, но они утратили митохондрии в процессе эволюции. Еще один — это коловратки Bdelloidea , маленькие водяные существа, которые обладают митохондриями, но не практикуют половое размножение. Теоретический биолог из Университета Британской Колумбии Сара Отто опасается, что эти пиявкоподобные организмы — исключение, опровергающее теорию. Тем не менее она допускает, что Даулинг прав и половое размножение возникло вследствие слияния существ, превратившихся в эукариотов.

Эволюция показывает, что объединение организмов стимулируют перемены.

Что касается радикальных перемен, то половое размножение с сопутствующими ему энергозатратными ритуалами ухаживания и роскошными оперениями обеспечивает их сполна. Вполне возможно, что все эти затраты энергии — всего лишь способ избежать проблем, которые может спровоцировать группка из 37 генов.

Огромное большинство животных, особенно форм, возникших сравнительно недавно, размножается половым путем, т. е. путем слияния мужских и женских гамет. Теоретики расходятся во мнениях относительно причин такого преобладания полового процесса. Поскольку половое размножение требует известных затрат, оно, очевидно, должно давать какие-то существенные преимущества. Для объяснения выдвигались следующие главные причины:

1) эволюционное преимущество для популяций, способных изменяться быстрее других благодаря половому размножению;

2) эволюционное преимущество, связанное с тем, что такой способ размножения облегчает видообразование (возникновение новых видов);

3) то, что отдельные родительские особи могут создавать разнообразие в своем ближайшем потомстве, облегчая ему адаптацию к непредсказуемым изменениям среды.

Главный процесс теории эволюции – естественный отбор. Он решает, какие адаптации для данной среды обитания благоприятны, а какие не столь желательны. Если адаптация является благоприятной, тогда организмы, у которых есть гены, кодирующие эту черту, будут жить достаточно долго, чтобы размножаться и передавать свои гены следующему поколению.

Для того, чтобы естественный отбор работал на популяцию, должно быть многообразие. Чтобы получить разнообразие в индивидуумах, необходима разная генетика и выраженные фенотипы. Все это зависит от способа размножения определенного вида.

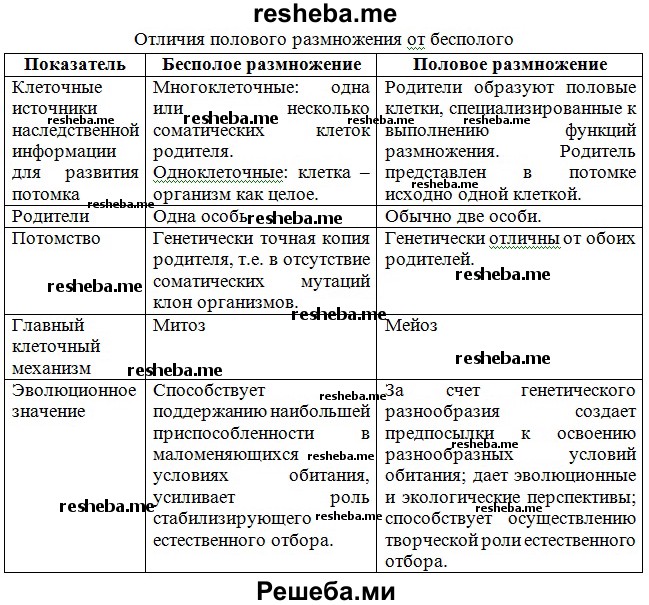

Бесполое размножение

Бесполое размножение – это получение потомства от одного родителя, которое не сопровождается спариванием или смешиванием генов. Бесполое размножение приводит к клонированию родителя, то есть потомство имеет идентичную ДНК своего предка. Как правило, отсутствует видовое разнообразие от поколения к поколению.

Один из способов получить некоторое видовое разнообразие – это мутации на уровне ДНК. Если происходит ошибка в процессе митоза или копирования ДНК, то эта ошибка будет передана потомству, что, возможно, изменит его черты. Однако некоторые мутации не меняют фенотип, поэтому не все изменения при бесполом размножении приводят к вариациям потомства.

Половое размножение

Половое размножение происходит, когда женская половая клетка (яйцеклетка) объединяется с мужской клеткой (сперматозоид). Потомок – это генетическое сочетание матери и отца, половина его хромосом происходит от одного родителя, а другая половина – от другого. Это гарантирует, что потомство генетически отличается от родителей и даже братьев, и сестер.

Мутации также могут происходить у видов, размножающихся половым способом, для дальнейшего увеличения разнообразия потомства. Процесс мейоза, который создает гаметы (половые клетки), используемые для размножения, также способствует увеличению разнообразия. Он гарантирует, что полученные гаметы генетически разные. Независимый набор хромосом во время мейоза и случайного оплодотворения также влияет на смешивание генов и позволяет потомству лучше адаптироваться к окружающей среде.

Размножение и эволюция

Как правило, считается, что половое размножение в большей степени способствует эволюции, чем бесполое, поскольку имеет гораздо большее генетическое разнообразие. Эволюции бесполой популяции, как правило способствует внезапная мутация.

1. В митозе одно деление, а в мейозе – два (из-за этого получается 4 клетки).

2. В профазе первого деления мейоза происходит конъюгация (тесное сближение гомологичных хромосом) и кроссинговер (обмен участками гомологичных хромосом), это приводит к перекомбинации (рекомбинации) наследственной информации.

3. В анафазе первого деления мейоза происходит независимое расхождение гомологичных хромосом (к полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы). Это приводит к рекомбинации и редукции.

4. В интерфазе между двумя делениями мейоза удвоения хромосом не происходит, поскольку они и так двойные.

5. После митоза получается две клетки, а после мейоза – четыре.

6. После митоза получаются соматические клетки (клетки тела), а после мейоза – половые клетки (гаметы – сперматозоиды и яйцеклетки; у растений после мейоза получаются споры).

7. После митоза получаются одинаковые клетки (копии), а после мейоза – разные (происходит рекомбинация наследственной информации).

8. После митоза количество хромосом в дочерних клетках остается таким же, как было в материнской, а после мейоза уменьшается в 2 раза (происходит редукция числа хромосом; если бы её не было, то после каждого оплодотворения число хромосом возрастало бы в два раза; чередование редукции и оплодотворения обеспечивает постоянство числа хромосом).

Вопрос 3. Почему зрелые половые клетки одного организма несут разные комбинации наследственного материала?

Благодаря мейозу образуются генетически различные клетки, т.к. в процессе мейоза трижды происходит перекомбинация генетического материала: за счет кроссинговера (профаза 1), за счет случайного, независимого расхождения гомологичных хромосом (анафаза 1) и за счет случайного расхождения хроматид (анафаза 2).

Вопрос 4. Изобразите схематично яйцеклетку и сперматозоид. В чём их сходство и отличия?

Яйцеклетка и сперматозоид – две клетки, без слияния которых невозможен процесс размножения животных, высших растений и ряда более примитивных живых существ. Такие разные, обе клетки призваны совместить генетическую информацию родительских организмов, чтобы увеличить выживаемость и распространение на планете всего вида. Сливаясь, клетки становятся причиной образования зиготы, из которой затем развивается живой организм.

Яйцеклетка – это репродуктивная клетка женской особи, которая в большинстве случаев имеет гаплоидный, то есть одинарный набор хромосом. У отдельных организмов, например у пшеницы, в яйцеклетке присутствует полиплоидный или диплоидный набор хромосом.

Кроме узкоспециальной оболочки и гаплоидного ядра, некоторые яйцеклетки содержат определенное количество желтка – питательного вещества или дейтоплазмы. Его количество и распределение по яйцеклетке зависит от вида и уровня организации живого организма. Наибольший процент клетки желток занимает у птиц, большинства рыб, пресмыкающихся и членистоногих. Меньше желтка содержится в клетках амфибий и осетровых рыб, еще меньше – у моллюсков и иглокожих и полностью эта питательная масса отсутствует у представителей класса млекопитающих.

Сперматозоид – это клетка, произведенная мужской особью. Иначе ее можно именовать гаметой. В большинстве случаев она содержит гаплоидный, то есть одинарный набор хромосом. Открытие принадлежит Антони Левенгуку, автору микроскопа.

Типичный сперматозоид имеет головку, в которой расположено ядро – носитель наследственной информации, акросома и центриоль. Акросома призвана разрушить целостность мембраны яйцеклетки, а центриоль отвечает за формирования жгутика. За головкой следует шейка, средняя часть и жгутик. С его помощью сперматозоид может двигаться. У рыбки тетрадон и сумчатых найдено два жгутика, у тритонов – своеобразный плавник, а у круглых червей – ложноножки, как у амебы.

Отличие яйцеклетки от сперматозоида заключается в следующем:

Обе клетки имеют кардинально разное строение, вызванное их функциональным предназначением.

Размеры клеток резко отличается. Сперматозоиды – маленькие, самые миниатюрные клетки живого организма. Яйцеклетка может быть видна невооруженным глазом.

Вопрос 5. Какие эволюционные преимущества даёт живым организмам половое размножение?

Огромное большинство животных, особенно форм, возникших сравнительно недавно, размножается половым путем, т. е. путем слияния мужских и женских гамет. Теоретики расходятся во мнениях относительно причин такого преобладания полового процесса. Поскольку половое размножение требует известных затрат, оно, очевидно, должно давать какие-то существенные преимущества. Для объяснения выдвигались следующие главные причины:

1) эволюционное преимущество для популяций, способных изменяться быстрее других благодаря половому размножению;

2) эволюционное преимущество, связанное с тем, что такой способ размножения облегчает видообразование (возникновение новых видов);

3) то, что отдельные родительские особи могут создавать разнообразие в своем ближайшем потомстве, облегчая ему адаптацию к непредсказуемым изменениям среды.

Мейоз — это особый тип дифференцировки, специализации клеток, который приводит к образованию половых клеток. Половые клетки - результат мейоза.

Гаметогенез или предзародышевое развитие — процесс созревания половых клеток, или гамет. Гаметогенез не следует путать с мейозом.

Сущность этих процессов совершенно различна: формирование специализированных половых клеток и специфический вариант деления клеток с уменьшением числа хромосом.

Читайте также: