Как жили первые чебоксарцы кратко

Обновлено: 28.06.2024

Заканчивая короткое путешествие в прошлое республики и ее народа, не могу не затронуть вопроса о происхождении чувашей. Ответить на него не просто. И все-таки попытаюсь быть лаконичным.

Чуваши относятся к тюркоязычным народам, хотя в формировании нации участвовали и другие. Древние предки чувашей были кочевни-ками. Они прошли путь от Великой Китайской стены до Приазовья. В болгарском кинофильме "Хан Аспарух" показано, как под натиском хазар произошел распад Приазовской Болгарии (VII в). Одна группа во главе с ханом Аспарухом (аспар-ум, совет дающий) переправилась через Дунай и образовала свое государство, которое просуществовало немногим более двух веков, а затем растворилась в массе славян.

Другая группа отошла к Кавказским горам. Она сохранилась до наших дней и составила основу балкарской народности.

Третья группа, видимо, более многочисленная, перекочевала на Среднюю Волгу. Здесь она, как государство и национальное форми-рование, просуществовала до монгольского нашествия (1236 г). Столицей государства был город Великий Булгар, по тем временам крупный культурный центр. Булгары и сувары (чуваши) являлись основными населявшими его этническими группами. По Ибн Фадла-ну, многочисленная часть сувар с левобережья переправилась на правый берег Волги. Оставшиеся на месте приняли ислам. Растворение в массе татар продолжалось даже в XX веке. А те чуваши, которые живут в наше время - в Татарии, Башкирии, других регионах страны (всего за пределами Чувашской АССР проживают более 700 тысяч), являются переселенцами позднего времени, уже после принятия христианства.

Чуваши - практически единоязычный народ по литературному языку, хотя наличествуют два диалекта: виръял - у верховых и анатри - у низовых чувашей. Благодаря единому литературному языку не было надобности издания книг и периодической печати на названных диалектах, как у мордвы - эрзя и мокша.

После Октябрьской революции чувашская нация вступает в пору своего интенсивного развития, что проявляется в формировании рабо-чего класса и национальной интеллигенции. Ныне в годы перестройки этот процесс заметно активизировался. В Чувашии, в отличие от других регионов страны, нет проявлений национального экстремизма, межнациональной розни. Видимо, сказались давние традиции дружного совместного проживания русских, чувашей, татар. Чуваши всегда были восприимчивы ко всему русскому как к своему кровному, родному. Уважение к русскому соседу всегда являлось замечательной национальной чертой чувашей. И это спасло республику от распрей на национальной почве.

Мы снова у карты Чувашии. Гитарообразная форма ее территории не изменилась. Но в республике произошли существенные изменения: из аграрной она стала индустриально-аграрной. За достигнутые успехи в культурном и хозяйственном строительстве Чувашская АССР награждена тремя орденами: орденом Ленина (1935), орденом Октябрьской революции (1970) и орденом Дружбы народов (1972). Однако, наряду с бесспорными достижениями, ныне выявились серьезные проблемы, осложнившие жизнь всего населения. Это вы-звано чрезмерным ростом городов в ущерб сел и малых городов, экологическими потрясениями из-за загрязнения рек и других водоемов и т.д. Перестройка должна многое изменить в стране и каждом регионе, но это будет зависеть от самого народа.

За годы перестройки Чувашия получила больше самостоятельности, стала называться Чувашской ССР, Республикой Чавашъен (Ныне: Чувашская Республика - Чаваш республики - Ред.). Ее государственные органы и общественность стали уделять больше внимания развитию национальной культуры, проблемам экологии. В решении этих вопросов уже имеются определенные сдвиги. Такого, однако, не скажешь о развитии экономики. Разрушив централизованную систему связей по вертикали, люди надеялись закрепить прямые горизонтальные связи, непосредственные контакты с самими производителями. На деле же и те, и другие связи нарушились, упали производительность и трудовая дисциплина.

Но в нашей жизни уже происходят необратимые процессы: меняются формы собственности на средства производства, утверждаются на практике демократизация общества и законов, свобода слова и информирования.

3. История в XVI век

В 1555 году, после мирного вхождения

чувашского края в состав Русского

царства, здесь была

заложена крепость для защиты южных

рубежей страны и создан Чебоксарский

уезд. Расположение города на

берегу Волги давало преимущества для

развития торговли. Кроме военной

крепости в 1555 году был построен и

торгово-промышленныйпосад. Наличие

небольшой внутренней

речкиЧебоксарки позволяло

удовлетворять повседневные нужды

посадского, ремесленного населения. С

севера и юга подступы к кремлю были

затруднены естественными обрывистыми

склонами, с запада преградой для

неприятеля служил глубокий ров длиной

200 саженей.

5. История в XVII век

В XVI — первой половине XVII вв. в Чебоксарах

построены Троицкий и Преображенский мужские

монастыри, Николаевский и Благовещенский женские

монастыри. Купцы строили для себя каменные дома.

В 1625 году в Чебоксарах насчитывалось 458 военнослужащих;

по данным 1646 года, на посаде проживал 1661 человек

мужского пола. К концу века город утрачивает свои

оборонительные функции и Чебоксары становятся известным

торговым центром Поволжья.

Город повсеместно славился своим колокололитным

производством — чебоксарские колокола были известны и в

России, и в Европе.

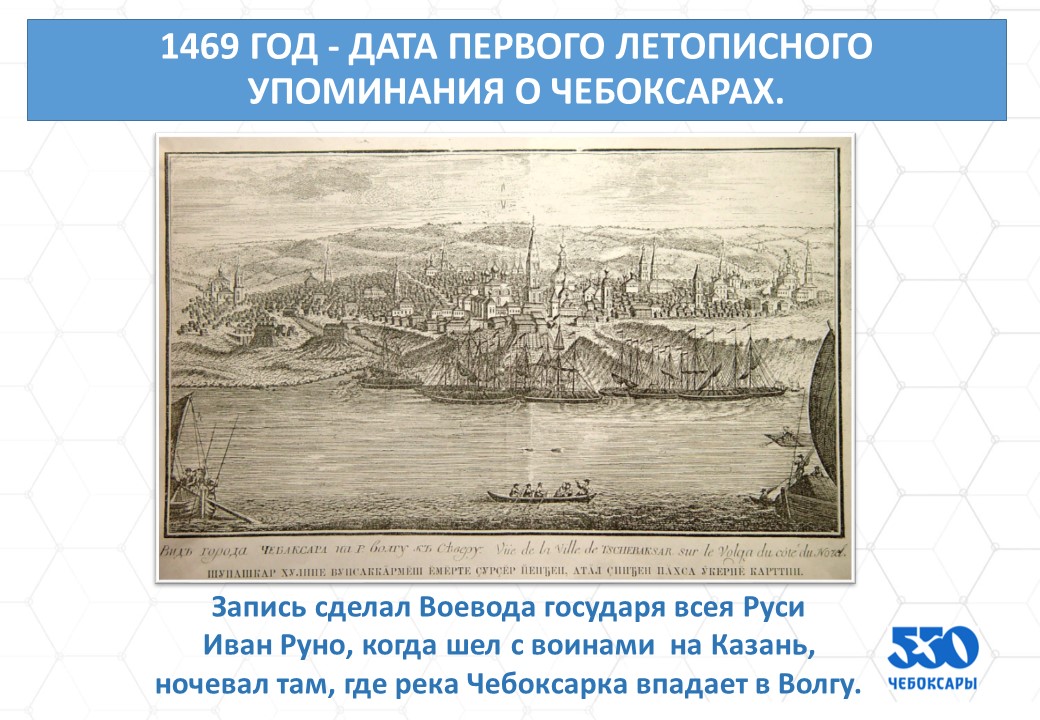

Чебоксары – город с многовековой историей. В письменных источниках Чебоксары упоминаются с 1469 года, когда русские воины остановились здесь на своем пути в Казанское ханство.Однако как населенный пункт он существовал значительно раньше. По данным археологических раскопок, на его месте с рубежа XIII - XIV веков существовало болгаро-чувашское поселение.

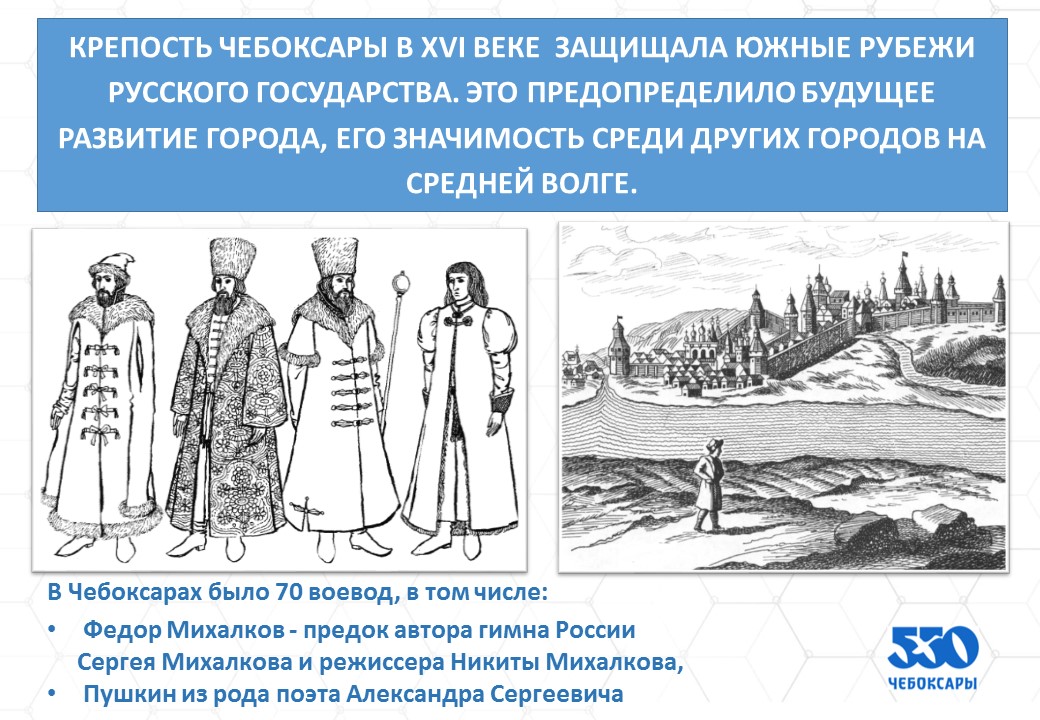

С 1555 года, после добровольного вхождения чувашского края в состав Московского государства, здесь была заложена крепость для защиты южных рубежей страны и создан Чебоксарский уезд. К концу 17 века город утрачивает свои оборонительные функции – Чебоксары становятся известным торговым центром Поволжья.

В 1625 в Чебоксарах насчитывалось 458 военнослужащих; по данным 1646 г., на посаде проживал 661 человек мужского пола. В 1-й четверти XVIII века некоторые категории военнослужилых людей (стрельцы, казаки) были переведены в податные сословия. По результатам 1-й ревизии 1723 г. в Чебоксарах насчитывалось 1924 чел. податного населения (муж. пола); в 1879 проживало 4498 человек (2308 жен., 2190 муж.), в т.ч. 2450 мещан, 277 купцов, 146 дворян. С конца XVII - начала XVIII столетия Чебоксары считались известным торговым городом Поволжья, в 1781 году приобрели статус провинциального города Казанской губернии. В начале XIX века население его составляло пять с половиной тысяч жителей, а промышленность ограничивалась лесопилкой и несколькими маленькими заводами.

Городок был известен также множеством церквей (25 церквей и 4 монастыря), а чебоксарские колокола знали в Лондоне и Париже.

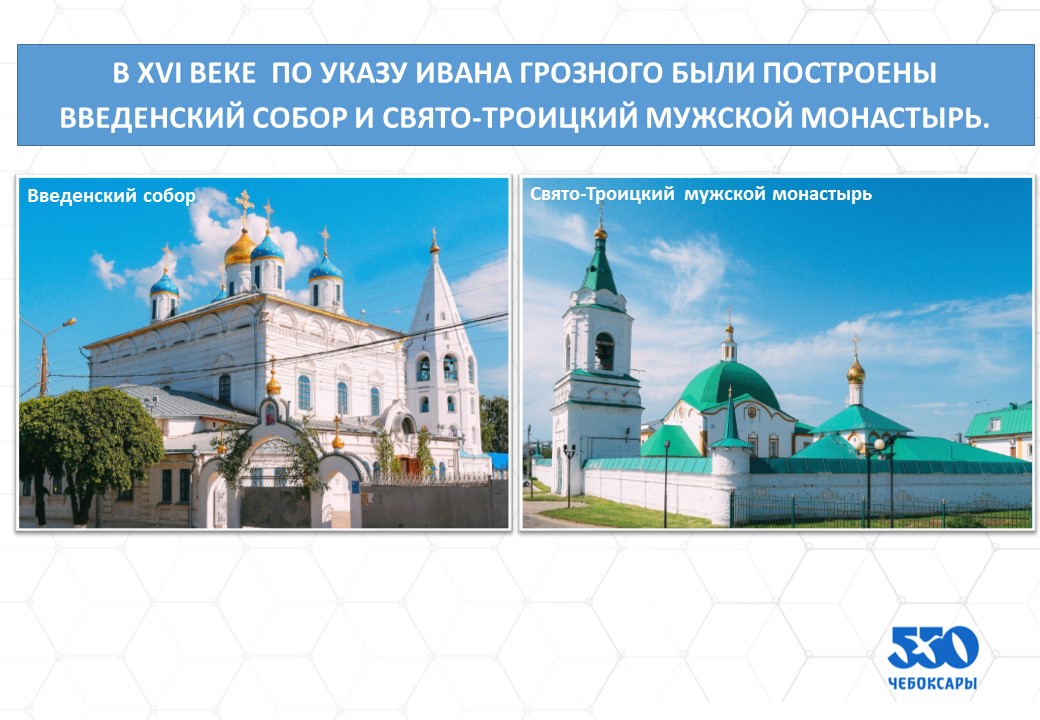

Развитие торговли, распространение православия и массовое крещение чувашского народа привели и к архитектурному расцвету города – город изобиловал церквями и храмами. До настоящего времени действует видный издалека, парящий над всем окружающим, с шатровой колокольней и древними фресками Введенский собор – это было первое кирпичное здание, построенное в городе в 60-х годах 17 века и являющееся настоящим украшением города. Когда на колокольне начинали бить колокола, то их мелодичный звук был слышен не только в округе Чебоксар, но и за много километров по Волге.

В XVI — 1-й половине XVII века в городе были построены Введенский собор, 4 монастыря (2 мужских — Троицкий и Преображенский, 2 женских — Николаевский и Благовещенский), 1 Сретенская мужская пустынь (Владимирская, позднее монастырь), 8 церквей. В XVIII веке в Чебоксарах были построены каменные здания казны и архива, магистрата, кружечного двора, 10 каменных церквей. В 1880 здесь насчитывалось 783 дома (в т.ч. 33 каменных), 91 лавка и магазин, 3 училища, 2 больницы, 1 банк.

В начале XX века в городе проживало 5,1 тыс. человек. Общая площадь территории, вместе с пригородными селениями Геронтьевская слобода, Лакреевка, Усадка, Набережная, Кнутиха, Будайка, Селивановка, Якимово, Свечкино, составляла приблизительно 600 га.

После создания Чувашской автономии в 1920 году, город Чебоксары становится столицей. Столичный статус положительно сказался на развитии города. В 1940 году население города Чебоксары насчитывало уже более 40 тысяч человек, в 1958 году – более 100 тысяч человек.

Н а 1 января 2019 года численность населения - 505,8 тыс. человек.

Современная граница города была определена Госсоветом Чувашской Республики. Общая протяженность ее составляет 83,3 км, из них по суходольной части — 67,0 км, по набережной Волги — 16,3 км. Площадь города вместе с заволжской частью составляет 25 тыс га.

Город Чебоксары расположен на обоих берегах Волги и является одним из самых красивейших зеленых городов России. Живописный рельеф, значительные перепады высотных отметок, нетронутые широколиственные и сосновые леса, красочные долины малых рек и безграничной Волги-матушки – все эти факторы формируют индивидуальный архитектурно-композиционный образ города. Парк Победы, Парк им. 500-летия г. Чебоксары, Детский парк им. Николаева, Лакреевский лес, Роща Гузовского, Берендеевский лес, Обиковский лес, Ботанический сад – зелёные массивы, которые служат любимым местом отдыха горожан и гостей столицы.

Общая площадь зеленых насаждений в городе Чебоксары составляет 7633,73 га.

Дороги города Чебоксары названы именами великих культурных и исторических деятелей: ул. И.Я. Яковлева - в честь основоположника чувашской письменности, ул. К.В. Иванова, ул. М.Сеспеля - дань памяти замечательным чувашским поэтам, ул. Андрияна Николаева – знак уважения первого летчика-космонавта Чувашии, ул. В.И. Чапаева - в честь легендарного комдива, уроженца Чебоксар.

Сегодня Чебоксары – современный индустриальный и культурный центр Поволжья. Здесь сосредоточен мощный экономический потенциал Чувашской Республики, основу которого составляют предприятия машиностроения, металлообработки, текстильной промышленности, энергетики, строительные организации. Город имеет развитую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. Активно развивается малое предпринимательство.

Сегодня Чебоксары – современный город, центр экономической, политической и культурной жизни Чувашской Республики; город, где одинаково интересны история и современность, где есть совершенно оригинальные музеи и памятники, где культуры – русская и чувашская – за века тесно переплелись и дополняют друг друга.

Яркость красок, разнообразие проектов, максимальный охват горожан, стремление к новому – всё это делает Чебоксары городом, в котором хочется жить! Главное богатство города – это живущие здесь люди. Они разные по возрасту, национальностям, убеждениям и талантам, но их объединяет одно — любовь к родному городу. Это они превратили Чебоксары в один из красивейших городов России.

Поверьте, познакомиться с этим городом стоит!

Презентация исторической справки

Эту запись сделал Воевода государя всея Руси Иван Руно, когда шел с воинами на Казань, ночевал там, где река Чебоксарка впадает в Волгу.

В 1555 году, направленный Иваном Грозным архиепископ Гурий, благословил крепость Чебоксары, привезенной иконой Владимирской Божией Матери.

В 16 веке по указу Ивана Грозного были построены Введенский Собор и Свято-Троицкий мужской монастырь.

Крепость Чебоксары защищала южные рубежи русского государства. Чебоксарским воеводами, к примеру, были Федор Михалков предок автора гимна России Сергея Михалкова и режиссера Никиты Михалкова, Пушкин из рода поэта Александра Сергеевича. Это предопределило будущее развитие города, его значимость среди других городов на средней Волге.

Особое отношение к городу сложилось у Екатерины Великой. Своим высочайшим указом императрица утвердила первую карту города и герб Чебоксар.

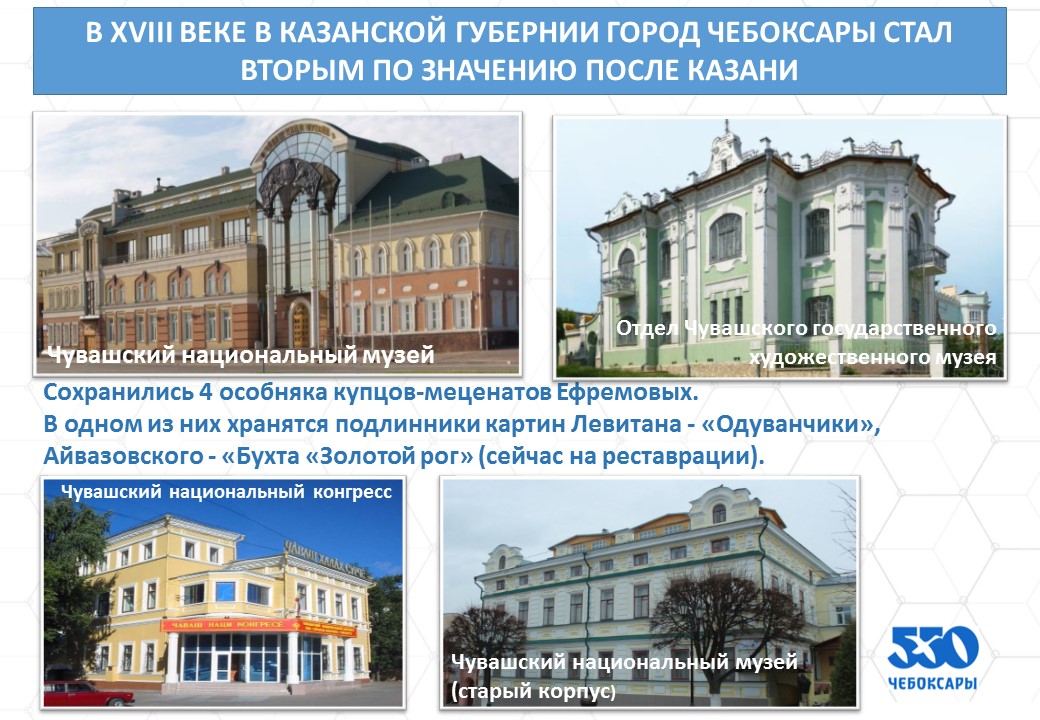

Город развивается. В 18 веке в Казанской губернии он становится вторым по значению после самой Казани.

В 1920 году Чебоксары стали столицей Чувашской автономной области.

Из 40 тысяч горожан 14 тысяч чебоксарцев ушли на фронт защищать родину. Не все вернулись в родной город - на фронтах погибли более 5 тысяч человек.

Победа ковалась и в тылу. Во время войны были эвакуированы Харьковский и Ленинградский электроаппаратные заводы.

В Чувашии, наверное нет ни одной деревни из которой не привлекались бы люди для строительства оборонного завода. В 1941 году на Чапаевском заводе вышла первая военная продукция.

В августе 1943 года была организована Чебоксарская кондитерская фабрика (ныне Акконд).

Чебоксары приняли и разместили эвакуированных детей из блокадного Ленинграда, для раненых солдат были развернуты эвакогоспитали.

В 70-е годы всероссийской стройкой стали Чебоксарский тракторостроительный завод. Чебоксарская ГЭС, Приборный завод, которые внесли значительный вклад в развитие города.

Древнейшее прошлое района современных Чебоксар. Экскурс в историю чувашского народа до середины XVI в.

В эпоху бронзы (конец III — начало I тысячелетия до н.э.) на территорию нынешней Чувашии с Нижнего Приднепровья проникли племена балановской культуры, занимавшиеся скотоводством и земледелием, пользовавшиеся медными и бронзовыми орудиями труда и находившиеся на стадии патриархата. Недалеко от Чебоксар исследованы Шоркинское и Тохмеевское поселения балановцев XIX—XV вв. до н.э. В то время устье полноводной р. Чебоксарки являлось удобным местом для поселения людей. При раскопках в районе Введенского собора г. Чебоксар в 2005 г. обнаружен каменный шлифованный клиновидный топор балановской культуры. Позднее, во 2-й половине II тысячелетия до н.э. в среду местных племен с юга вторглись скотоводческо-земледельческие абашевские племена. Их курганы сохранились и в окрестностях Чебоксар. Балановцы и абашевцы растворились среди местных племен края, научив их земледелию и скотоводству, передав опыт металлургии бронзы.

И в ранний железный век (I тысячелетие до н.э. — I тысячелетие н.э.) в Среднем Поволжье продолжали обитать финские племена — предки марийцев и мордвы, занимавшиеся охотой и собирательством, животноводством и земледелием, а жившие при реках — также рыболовством. В районе нынешних Чебоксар жили предки марийцев, строившие как открытые, так и укрепленные поселения. Они находились на стадии разложения первобытнообщинного строя.

Древние предки чувашей — тюркоязычные огуры в VIII—VII вв. до н.э. перешли от Z-языка на R-язык (вместо з — р, вместо ш — л). В III в. до н.э. они образовали Державу хунну и с тех пор жили в условиях государственности. В III—IV вв. оногуры-гунны перекочевали на Северный Кавказ и Северное Причерноморье, где стали известны как болгары и сабиры (сувары). Здесь они создали государственные образования (Суварское княжество, Великая Болгария, Хазарский каганат) и за четыре столетия прошли эволюцию от кочевого образа жизни к оседлости. С конца VII в. болгары, с середины VIII в. сувары (сувазы) начали переселяться в Волго-Камье, куда до образования Волжской Болгарии (X в.) прибывали болгары и сувары. В Волжской Болгарии обитали восточная мордва, марийцы, удмурты, коми-пермяки и коми-зыряне. В Болгарской земле в X в. возникли города Болгар, Сувар, Биляр, Жукотин, Керменчук, Ошель, Кам, Синбир, городища Хулаш, Таяба, Тигашево и др. Все они были деревянными. В них жили князья, военачальники, чиновники, ремесленники, торговцы, воины. Болгары и сувары окончательно перешли к оседлой жизни, занимались земледелием, животноводством, охотой, рыболовством, ремеслами и торговлей. Среди них утверждались феодальные отношения восточного типа. В X в. феодальная верхушка — купцы и ремесленники, а также значительная часть сельского болгарского населения приняли ислам. В XII в. путем объединения болгаро-суварских племен, ассимиляции ими финно-угорского населения сформировалась болгарская (древнечувашская) народность.

В 1902 г. Н.И. Ашмарин обосновал теорию болгаро-чувашской языковой и этнической преемственности. Он пришел к следующим выводам:

В 1243 г. территория Волжской Болгарии вошла в состав Золотой Орды, являвшейся преимущественно кочевой империей. Через некоторое время несколько болгарских городов, в т.ч. Сувар, возникший еще в начале X в., и многие селения возродились. Однако и во 2-й половине XIII — XIV вв. города и селения Болгарской земли разорялись кочевыми ордами завоевателей.

Во 2-й половине XIV — начале XV вв. 32 города и около 2000 селений Болгарской земли были уничтожены золотоордынскими ханами и эмирами, кочевыми ордами, Тамерланом, совершавшим сюда походы в 1391 и 1395 гг., русскими князьями и новгородскими ушкуйниками (разбойниками), но главным образом кочевым Мангытским юртом Едигея. По подсчетам, с учетом археологических, письменных и нумизматических сведений, осталось в живых не более 1/4 части болгаро-чувашей. Элита, городское население были почти полностью уничтожены. Оставшиеся болгаро-чуваши переселились в Приказанье, Заказанье, где восточнее Казани образовалась Чувашская даруга, а также на территорию нынешней центральной и северной Чувашии. Территория Болгарской земли превратилась в дикое поле, где стали кочевать мангыты (ногайцы). С образованием в 1445 г. Казанского ханства левобережные и правобережные чуваши, марийцы, восточная мордва, южные удмурты вошли в его состав. Началась ассимиляция левобережных (приказанских, заказанских, арских) чувашей татарами. Правобережные чуваши с середины 1520-х гг. искали освобождения от ханского гнета в лице России ив 1551 г. по челобитью мирно вошли в ее состав.

…К XV веку в Поволжье набирало силу Московское княжество – молодое и амбициозное, готовое отстаивать собственные интересы. Нацеленная на восточные земли Русь рассматривала чувашей как союзников против Казанского ханства.

Под Угличем была срублена крепость, её сплавили вниз по Волге до места строительства – Свияжска. Укрепление было построено ударными темпами всего за четыре недели.

Как утверждают некоторые исследователи, взаимная приязнь между сторонами вспыхнула не сразу, а после того, как порох казанский понюхали.

Последующие события (взятие русскими войсками Казани) способствовали окончательному переходу чувашей, в том числе населявших луговую сторону Волги, под власть московского царя.

Всечувашская стройка

Ведётся активное строительство административных и военно-опорных пунктов на территории расселения чувашей. Так появились Чебоксары (1555), Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1589) и другие. Современная Чувашия, как пазл, сложена из восьми частей, которые тогда входили в разные уезды. И до их объединения в один прошло долгих три с лишним века.

Наряду с формированием аппарата управления на новые территории стала распространяться власть православной церкви. Монастырям и дворянам жаловались земли ясачных людей.

Обратили внимание чуваши и на Западную Сибирь. Впрочем, миграция в эти края в середине XVIII века во многом объяснялась нежеланием принимать христианство. Чуваши крепко стояли за свою веру.

Крест или полумесяц?

Первоначально насильственная христианизация чувашей имела прямо противоположные последствия. Гонимые за язычество, они принимали ислам как символ социального сопротивления. Этот процесс был распространён в Казанской и Оренбургской губерниях, где чуваши проживали среди численно преобладающих татар. Со временем они ассимилировались с местными и отатаривались.

В этих условиях в XVIII веке власть корректирует свою конфессиональную политику, добавив к гневу милость. Пусть не сразу, но система насилия дополнена различного рода льготами для принявших православие чувашей: освобождение на три года от податей, сборов и рекрутской повинности. Знать к вере принуждали материально: некрещёный феодал не мог владеть крещёными крестьянами, а в случае его смерти имущество передавалось в казну или только православному родственнику.

Важной составляющей политики христианизации была борьба с язычеством. Даже крестившись, чуваши длительное время продолжали исполнять прежние обряды. Отрицательную роль играл языковой барьер. Служба велась на церковнославянском языке, священники не знали чувашского, что затрудняло их общение с паствой и понимание народом смысла молитв. Однако когда христианское учение начали проповедовать на родном чувашам языке, постепенно противоречия устранялись.

Выступления против насильственной смены веры продолжались в острой фазе до 40-х годов XVIII века. А к началу ХХ века к христианству склонилось уже большинство населения. Навязать атеистические убеждения чувашам после не смог даже советский век.

Марши несогласных

Условия принятия русского подданства не предусматривали введения каких-либо особых привилегий для чувашского населения. В то время как, например, башкиры сохранили свои вотчинные земли и имели значительные льготы в уплате ясака.

В XVII веке с целью пресечения изготовления оружия пролетариям Поволжья было приказано разоружаться: до XIX столетия царское правительство запретило здешним народам заниматься кузнечным ремеслом, а заодно и ювелирным делом.

Акрамовская война

Спровоцировали его слухи о том, что с введением запашек государственных крестьян станут привлекать к отработкам подобно помещичьим. В ноябре 1842 года протест выразился в сборе ходоков с прошением отменить общественные запашки и принудительную посадку картофеля на них. Посланные для разъяснительной работы среди крестьян чиновники с приданными им казаками лишь усиливали враждебные настроения местного населения.

Развязка наступила 19 мая 1842 года когда у села Акрамово Козьмодемьянского уезда произошло столкновение порядка 5 тысяч крестьян, вооружённых вилами, топорами и косами, с правительственными войсками. Несмотря на то, что позже к восставшим присоединилось ещё 4 тысяч человек, крестьянское выступление было подавлено. Решением военно-судебных комиссий осуждено более тысячи человек, 382 участника приговорены к крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 человека сосланы в Сибирь на каторгу. Такой ценой было остановлено внедрение общественных запашек в Чувашском крае.

Это выступление стало последним в XIX веке крупным социальным движением чувашей, выступавших против христианизации, помещичьей эксплуатации и тяжелых условий жизни. В последующем, даже несмотря на массовые голодовки и неурожаи (1867, 1877, 1881, 1891-1892) выражения недовольства не носили такого массового характера.

На службе Отечества

Проводы мобилизованных на фронт. Чебоксары. Базарная площадь. 30 июля 1914. Из архива Чувашского национального музея.

В сложные времена российской истории чуваши сражались в рядах русских дружин. Ещё до официального принятия подданства они приняли участие в войне Московского царства против Казанского ханства. Позднее, согласно условиям вхождения в состав Руси, направляли в военное время крестьян на службу (одного на шесть дворов). Активно привлекались к строительству оборонительных укреплений, что отчасти способствовало их рекрутированию.

В XVII веке чуваши принимали участие во многих военно-политических событиях. Так, в 1611 году национальный отряд был в составе Первого ополчения Прокопия Ляпунова. Много ясачных и служилых чувашей вступило в состав ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, приняв, таким образом, деятельное участие в освобождении Москвы от интервентов.

Жизнь за сохой

В начале XVIII века чуваши являлись одним из крупных народов России – с населением почти 218 тысяч человек. По административно-территориальной реформе территория их компактного проживания – Чувашский край – вошла в состав Казанской и Симбирской губерний. Причём почти 60 процентов населения относилось к Казанской губернии. Жили они преимущественно в сельской местности. Лишь небольшая часть – в Казани, Чебоксарах, Симбирске, Самаре, Уфе, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Саратове. Города заселялись в основном пришлым русским населением.

Аз и буки национальных интересов

Сельский характер жизнедеятельности чувашей предопределил их роль в событиях ХХ века. Социалисты-революционеры, ориентировавшихся в том числе на сельских хозяев, пользовались большой поддержкой в регионе. Этим обусловлено активное участие местного населения в революции 1905 года. Чуваши выступали не только с экономическими, но с политическими и национальными требованиями.

Ещё во второй половине XIX века среди населения становятся популярными идеи национальной консолидации. Этому способствовали компактное проживание чувашей, распространение грамотности, возникновение национальной интеллигенции. Большую роль в этом сыграла деятельность просветителя Ивана Яковлева, поддержанного инспектором народных училищ Симбирской губернии Ильей Ульяновым – отцом Владимира Ульянова-Ленина. Смыслом работы являлось просвещение и национальный подъём чувашского народа, приобщение его к русской культуре.

В конце 60-х годов XIX века в Симбирской губернии было 305 чувашских селений, насчитывающих более 100 тысяч жителей и ни одной школы с преподаванием на чувашском языке. Первое такое учебное заведение открылось на личные средства Ивана Яковлева и размещалось на частных квартирах. При поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии в 1871 году школа приобрела официальный статус, постоянное финансирование и помещение. Введение начальной подготовки национальных учительских кадров, рост чувашских школ логически завершило создание в начале 1870-х годов новой письменности на русской графике и формирование единого литературного языка.

К 1917 году чувашская учительская семинария представляла собой комплекс, состоящий из учительской школы, мужского и женского начальных училищ, женских педагогических курсов, сельскохозяйственной школы 1-го разряда.

В 1907-1914 годах по региону прокатились выступления крестьян. Это была реакция на аграрную реформу Петра Столыпина. Придерживаясь общинной жизни, чуваши не заводили хуторов и не выходили из общины. Часть чувашских крестьян в ходе реформы переселилась в Сибирь, однако были разочарованы, так как обещания правительства по выделению переселенцам лучших земель и долгосрочных ссуд так и не были выполнены. Итогом и стали многочисленные выступления против аграрной политики властей.

Накануне Октября

Февральская революция способствовала росту национального движения многочисленных народов бывшей Российской империи. Первоначально чуваши, в отличие от татар и башкир, не были готовы к борьбе за национальную автономию. Здесь большую роль играло местное духовенство, которое выступало за единое православное государство.

В то же время уже в 1917 году в национальном движении наблюдается раскол на сторонников и противников большевиков. Правые эсеры и Чувашское национальное общество безоговорочно поддерживали Учредительное собрание, парламентскую демократию. Левые эсеры были сторонниками Советов, выступая за построение на их основе пропорционально-национального представительства. Колеблющуюся позицию занимали чувашские военные организации.

Чувашская советская государственность

Октябрьская революция была встречена чувашскими крестьянами с тревогой. Национальная интеллигенция также не поддержала проект Башкиро-Татарской республики, опасаясь оказаться в меньшинстве среди мусульманских народов.

18 мая 1918 года создан Чувашский отдел при Hаркомнаце РСФСР. Его заведующим был назначен левый эсер Даниил Эльмень. Впоследствии он на несколько лет встанет во главе Чувашского областного комитета РКП(б).

Впрочем, некоторые источники утверждают, что и здесь не обошлось без Ульянова. Только теперь не отца, а сына. И, конечно, коммунистического духа.

В апреле 1925 года автономная область была преобразована в Чувашскую республику, которая включила в себя Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской губернии, часть волостей Буинского и Курмышского уездов Симбирской и Козьмодемьянского уезда Казанской губерний, а также Алатырского уезда Ульяновской губернии. И хотя в 1925 году площадь республики достигла 18,3 тыс. кв. км, а доля чувашей в её населении оставалась преобладающей (74,6%), на самом деле на её территории оказалось лишь 60% всех чувашей страны.

В ХХ веке чуваши, как и многие другие народы, испытали на себя все трудности советской модернизации, пришедшей на смену революциям и гражданской войне. В январе 1921 года республику потрясло мощное антисоветское восстание, которое было жестоко подавлено. Почти семь тысяч чувашских крестьян выступили тогда против продразвёрстки.

Испытательный период

Голод, разразившийся в стране в 1921-1922 годах, затронул и чувашские земли. К лету 1921 года в области голодали порядка 760 тысяч человек. За 2 года умерло более 13 тысяч жителей.

Великая Отечественная война стала новым испытанием для Советской России и её народов. Чувашия отправила на фронт 208 тысяч человек, половина из которых не вернулись домой. Мужество и героизм 54 тысяч из них отмечены орденами и медалями, 85 жителей республики получили звание Героя Советского Союза, 13 человек стали полными кавалерами ордена Славы. На чувашской земле родилось более пятидесяти выдающихся полководцев, генералов армии и адмиралов флота.

После Победы всей стране пришлось восстанавливать израненное хозяйство родины. В 1950-1980-е годы среднегодовые темпы прироста общего объёма продукции промышленности в Чувашии опережали общероссийские. Были построены Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, заводы тракторных запасных частей и электроизмерительных материалов. В 1950-1960-е годы Чувашия стала индустриально-аграрной республикой.

Чаваш Республики

Одновременно с формированием республиканской власти идёт оформление национального движения в форме Чувашского национального конгресса (1992 год) и Чувашского общественно-культурного центра, которые выполняют важные функции консолидации и сохранения национальной идентичности чувашей как внутри республики, так и за ее пределами. В этот же период возникают общественные объединения (центры) других национальностей республики.

Путь от первого государства – Волжской Болгарии – до современной Чувашской республики пролегал по тернистым тропам и территориям чужих национальных краёв. Потребовалось семь веков, чтобы отстроить порушенную государственность. Несмотря на все испытания, чуваши не озлобились. Они и сегодня остаются одним из самых приветливых народов в составе многонациональной России.

Литература

Дмитриев В.Д. Мирное присоединение Чувашии к Российскому государству. Чебоксары, 2001.

Иванов В.П., Николаев В.В., Дмитриев В.Д. Чуваши: этническая история и традиционная культура. М., 2000.

Чуваши: история и культура. Т. 1. Чебоксары, 2009.

Гимади Х. Г. Народы Среднего Поволжья в период господства Золотой Орды // Материалы по истории Татарии. Вып. 1. М., 1948.

Свечников С.К. Присоединение Марийского края к Русскому государству. Казань, 2014.

Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. Пакт Молотова – Риббентропа без фантазий

Читайте также: