История как наука подходы к изучению истории кратко билет

Обновлено: 01.06.2024

История — общественная наука, изучающая прошлое человечества как исторический процесс.

Субъективистский подход (субъективизм) подчёркивает роль личности в истории и определение хода истории выдающимся личностям.

Либеральный подход анализирует историю как процесс развития граждансуого общества, прав и свобод личности.

Формационный подход в центре находятся материальные ценности жизни временной, земной: экономика (способ производства, отличающий одну общественно-экономическую формацию от другой), политика (вопросы классовой борьбы за власть), удовлетворение все возрастающих потребностей (страстей, грехов).

Цивилизачионный подход исторический процесс рассматривается как развитие отдельных стран и народов, которы имеют своё своеобразие, но в итоге все они проходят стадии возникновения, роста, расцвета, упадка и гибели.

Модернизационный подход переход от старого к новому,от традиционного общества, основанного на традициях к современному, основанном на постоянном совершенствовании

2) Русские историки и основные этапы отечественной историографии.

В.Н. Татищев был сподвижником Петра I. Г.З. Байер приехал в Россию в 1725 г. и стал основателем т.н. норманнской теории в российской историографии.

М.В. Ломоносов ,И.Н. Болтин, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев

этапы отечественной историографии Само накопление исторических знаний делится на 2 этапа: донаучный и научный. 1) Донаучный этап длился с момента появления восточнославянской общности (предположительно с VI в. н.э.) и до рубежа XVII-XVIII вв. Он характеризуется тем, что исторической науки в нашей стране еще не существовало, а исторические произведения носили ненаучный характер. 2)Второй этап отечественной историографии начался с начала XVIII в. и длится до сегодняшнего дня. Он характеризуется возникновением и развитием исторической науки в нашей стране.

3) Место и роль России в истории человечества

Все страны и народы мира являются неповторимыми, уникальными. Особенности каждой цивилизации позволили внести свой вклад в развитие человечества. Финикийцы дали письменность, китайцы изобрели порох, индийцы придумали шахматы и т.д. В свою очередь, мировые цивилизации сформировались под воздействием определенных факторов, которые и определили их специфику и соответственно – место в мировой истории.

Российская цивилизация сложилась под влиянием ряда факторов:1. Природно-климатический 2.Географический 3.Религиозный

4) Особенности российской истории и менталитета

Особенностями российской истории стали:1) Частые, большей частью оборонительные войны (примерно 2/3 своей истории наши предки воевали). 2) Основой для России был мобилизационный путь общественного развития. 3) Постоянное расширение территории.

Историография (от греч. historia – рассказ о прошедшем, об узнанном; и от греч. gráphō – пишу) – это история исторической науки, ее становления и развития; специальная историческая дисциплина.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Функции истории

| функция | содержание |

| Воспитательная | формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств |

| Познавательная | выявление закономерностей исторического развития |

| Практически-рекомендательная | выработка научно обоснованного политического курса |

| Прогностическая | предвидение будущего |

| Социальной памяти | способ идентификации и ориентации общества, личности |

Методы изучения истории

| метод | суть |

| Типологический | классификация исторических явлений, событий, объектов |

| Хронологический | состоит в том, что явления истории изучаются строго во временном (хронологическом) порядке. Применяется при составлении хроник событий, биографий) |

| Проблемно-хронологический | изучение последовательности исторических событий во времени; применяется при изучении какой-либо одной стороны деятельности государства, общества, политического деятеля в ее последовательном развитии. Такой подход позволяет полнее проследить логику развития проблемы, а также наиболее эффективно извлечь практический опыт |

| Хронологически-проблемный | предусматривает изучение истории России по периодам, а внутри них — по проблемам. Применяется во всех общих исследованиях, в том числе и в различных курсах лекций по истории |

| Ретроспективный | последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причины |

| Сравнительный | сопоставление исторических объектов в пространстве и времени |

| Историко-сравнительный | историческое исследование, позволяющие выявить сходство или различие между историческими объектами, сопоставляя их в пространстве и во времени |

| Системный | раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития |

| Идеографический метод | описание исторических событий и явлений |

| Генетический | заключается в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического движения. |

| Историко-генетический | историческое исследование, показывающие, как изучаемое явление зародилось, какие этапы в движении прошли и каковы итоги его развития |

| Историко-системный | историческое исследование, устанавливающие взаимосвязь и взаимодействие объектов в их историческом развитии |

| Историко-типологический | историческое исследование, позволяющие осуществлять классификацию исторических явлений, событий, объектов |

| Периодизации | основан на том, что и общество в целом, и любая составная его часть проходят различные стадии развития, отделяемые друг от друга качественными рубежами. Главным в периодизации является установление четких критериев, строгое и последовательное их применение при изучении и исследовании |

| Статистический | состоит в исследовании важных сторон жизни и деятельности государства, количественного анализа множества однородных фактов, каждый из которых в отдельности не имеет большого значения, в то время как в совокупности они обусловливают переход количественных изменений в качественные; социологических исследований применяется при изучении современности. Он дает возможность изучать явления в основном политической истории. Среди приемов этого метода можно назвать анкетирование, опрос, интервью и др. |

| Синхронологический | заключается в изучении различных исторических событий, происходивших в одно и то же время. |

Методология истории

| Методология | совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в науке, а также учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания. |

| Субъективистская методология(субъективизм) | объясняла исторический процесс действием великих людей: предводителей, князей, царей, императоров и других крупных политических деятелей. |

| Объективно-идеалистическая методология (объективизм) | решающую роль в историческом процессе отводила действию объективных надчеловеческих сил: Божественной воле, провидению, Абсолютной идее, Мировой Воле и т.д. Исторические деятели выступали лишь в качестве средств, орудия в руках этих надчеловеческих, безличных сил. |

| Провиденциализм | история общества истолковывалась как осуществление божественного замысла, воздаяние за добродетель и наказание за грехи. |

| Материалистическая методология (марксизм) | базируется на формационном подходе, согласно которому исторический процесс – это смена общественно-экономических формаций, осуществляемая на основе социальной революции. Насчитывается пять стадий в истории человеческого общества: доклассовая (первобытная), затем три классовые, или антагонистические (рабовладельческая, феодальная и капиталистическая), и, наконец, имеющая наступить коммунистическая формация, начальным этапом которой является социализм. |

| Методология цивилизационного подхода | получила развитие в конце XIX – XX вв. в работах А. Тойнби, О. Шпенглера, К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского. Основной структурной единицей исторического процесса признается цивилизация как целостная общественная система, которая определяется наличием общих черт объективного порядка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, а также субъективной самоидентификацией людей. |

Подходы в изучении истории

Историография

Основоположниками смежных исторических наук были:

| историческое краеведение | В.В. Крестинин, П.И. Рычков |

| археология и эпиграфика | А.Н. Оленин, И.А. Стемпковский |

| этнография | С.П. Крашенинников, Н.И. Надеждин, В.И. Даль |

| славяноведение | О.М. Бодянский |

| медиевистика | Т.Н. Грановский |

| источниковедение | И.Н. Болтин |

| историография | К.Н. Бестужев-Рюмин |

Историография (от греч. historia – рассказ о прошедшем, об узнанном; и от греч. gráphō – пишу) – это история исторической науки, ее становления и развития; специальная историческая дисциплина.

Объект и предмет, цели и задачи

История относится к гуманитарным и общественным наукам. Точно определить ее объект и предмет - сложно, так как круг ее интересов очень широк.

Чаще всего, объектом изучения истории называют общность составляющих человечество обществ, но также можно встретить иные вариант определения объекта истории, более узкие - ход становления и развития общества, отдельные события прошлого.

Предмет исторической науки, в широком смысле - совокупность проявлений человеческой жизни, всех действий людей (отдельных лиц, групп, сообществ и т.д.) от зарождения общества до настоящего времени, в более узком - закономерности развития общества.

Основная цель истории - поиск системного и объективного знания об историческом процессе.

Задачами же исторической науки являются:

1. Поиск и раскрытие смысла исторического процесса.

2. Изучение исторических событий.

3. Поиск закономерности между происходившими событиями.

4. Недопущение повторения ошибок прошлого.

5. Понимание причин современного состояния общества.

Функции

Среди функций исторической науки принято выделять четыре основные:

1. Познавательная (интеллектуально-развивающая) - изучение различных событий и их причин, предпосылок и последствий. Познание личности, человечества, этноса, государства и т.д.

2. Мировоззренческая - понимание исторической перспективы и формирование взвешенного научного взгляда на мир и происходящие в нем события.

3. Воспитательная - формирование исторического сознания, моральных и личностных качеств на основе опыта прошлого.

4. Политическая (практически-политическая) - выявление тенденций развития общества и создание с их помощью взвешенного политического курса.

Методология и принципы научного познания

История использует как собственные методы, так и методы других наук (геологии, лингвистики, математики и т.д.). Данное деление достаточно условно, так как некоторые исторические методы применяются и в иных дисциплинах. К числу специальных исторических методов относятся:

1. Идеографический (конкретно-исторический) - описание событий и фактов.

2. Хронологический - представление материала в хронологической последовательности.

3. Сравнительно-исторический - изучение события или явления в связке с другими ему подобными, имевшими место в иное время и/или в ином месте.

4. Историко-генетический - анализ возникновения исследуемого явления.

5. Ретроспективный - изучение причин и предпосылок события через последовательную возвратную реконструкцию.

6. Историко-типологический - классификация объектов по определенному признаку или ряду признаков с целью облегчения анализа данных объектов. Часто применяется в археологии, нумизматике и ряде иных дисциплин.

7. Нарративный (описательно-повествовательный) - описание исторических событий.

Помимо этого, историческая наука опирается на определенные принципы научного познания:

1.Принцип историзма - необходимо рассматривать все события, явления и факты в связке с соответствующей исторической обстановкой, учитывая их взаимосвязь.

2.Принцип объективности - каждое явление необходимо рассматривать со всех сторон, основываясь на фактах и принимая во внимание как отрицательные, так и положительные его аспекты.

3.Принцип социального подхода - требуется учитывать роль и интересы всех слоев социума.

4.Принцип альтернативности - необходимо анализировать вероятность событий с учетом объективных реалий и допускать различные варианты хода событий.

5. Принцип детерменизма - все явления и события не случайны и имеют причинно-следственную связь.

Вспомогательные исторические дисциплины

Вспомогательные исторические дисциплины (ВИД) — научные дисциплины, исследующие конкретные аспекты содержания исторических источников. Они обладают собственными областями исследования и своими, иногда - уникальными, методами. Вот ряд примеров подобных дисциплин и их объектов изучения:

1. Археография - теория и практика издания письменных источников.

2. Архивоведение - различные стороны архивного дела.

3. Бонистика - уже не используемые денежные знаки и кредитные документы.

4. Генеалогия - родственные связи, происхождение.

5. Геральдика - гербы и использование.

6. Дипломатика - дипломатические и юридические документы.

7. Историческая метрология - меры длины, веса, объема и т.д.

8. Источниковедение - исторические источники.

9. Кодикология - рукописные книги.

10. Нумизматика - монеты, чеканка.

11. Ономастика - имена собственные.

12. Палеография - письмо, памятники письменности.

13. Сфрагистика - печати и оттиски.

14. Хронология - установление датировки событий и документов.

15. Эпиграфика - древние надписи на металле, камне и других нетипичных объектах.

Лекция 1. История в системе социально-гуманитарных наук

План лекции:

2. Основные направления в изучении истории.

3. Исторические источники. Проблема фальсификаций.

4. Методология истории.

5. Проблемы периодизации истории.

1. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб. пособие. М.: Академия, 2008.

2. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: Учеб. пособие для студен тов вузов. 3-е изд. М.: Академия, 2009.

3. Ионов И. Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. М.: Наука, 2007.

4. Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания: Учеб. пособие. СПб; Алетейя; М : ГУ ВШЭ, 2008.

5. Тойнби А.Дж. Постижение истории: избранное, 1934-1961. М.: Айрис пресс, 2008.

6. Фортунатов В.В. История. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2014.

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.

– гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т. ч. и защите национальных интересов России;

– знанию движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе;

– воспитанию нравственности, морали, толерантности;

– пониманию многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;

– способности работы с разноплановыми источниками и эффективному поиску информации и критике источников;

– способности к творческому мышлению, самостоятельности суждений.

Покровительницей истории в Древней Греции была Клио – богиня, которая прославляет. Свиток пергамента и грифельная палочка в ее руках напоминают о том, что ничто ни должно исчезнуть бесследно. Все должно быть зафиксировано для потомков.

Дальнейшее развитие историческая наука получила в эпоху Средневековья. Человеку той поры история представлялась самостоятельным процессом, который приобретает смысл лишь при рассмотрении в плане вечности и осуществления Божественного замысла, Божественного провидения (отсюда — провиденциализм, составляющий суть средневекового мировоззрения).

Мыслители эпохи Возрождения заложили основы европейской исторической науки Нового времени. В ХVII в. она развивалась под сильным влиянием идей рационализма - философского направления, признающего разум основой познания и поведения людей, естественного права и общественного договора. В следующем столетии, в век Просвещения, происходит расширение тематики исторических трудов, ученые отказываются от средневековых теорий избранных народов, от европоцентризма. Историки (Вольтер, Д. Дидро, Э. Гиббон, Д. Юм, И. Гердер) настойчиво искали причины происходивших событий. Крупным достижением того времени стала идея закономерности и прогресса в общественной жизни.

Современная историческая наука, включающая в себя множество школ и направлений, отдельных разделов и отраслей науки (археография, источниковедение, историография и т. д.), сформировалась в ХIХ - ХХ вв.

Многие выдающиеся мыслители прошлого (М.Т.Цицерон, Ф.Бэкон, Н.М.Карамзин, В.О.Ключевский и другие) отмечали важность и необходимость ее изучения. Великий римский оратор Цицерон называл историю – наставницей жизни. Английский философ Бэкон предлагал черпать мудрость в истории. Классик отечественной истории Карамзин называл историю священной книгой народов.

Известный русский историк В.О.Ключевский так писал об истории как о науке: В научном языке слово история употребляется в двояком смысле: Во-первых, как движение во времени, процесс. Во-вторых, как познание процесса. Поэтому все, что совершается во времени, имеет свою историю.

У любой науки существует предмет изучения: у физики – закономерности природы вообще, у биологии – закономерности функционирования живой природы. История же в самом общем виде изучает прошлое человечества. Объектом исторической науки является развитие человеческого сообщества во всем его многообразии. А предметом – деятельность людей.

2. Основные направления в изучении истории

По широте изучения объекта принято выделять историю мира в целом (всеобщая или всемирная история), историю мировых цивилизаций, историю континентов (историю Азии, Африки, Европы, Латинской Америки), историю отдельных стран и народов (историю России, Англии, Германии, Китая, США и т.д.). Также следует выделить отраслевую историю (История партий, международных отношений, культуры, экономики, повседневности и т.д.)

Параллельно развивалась историческая антропология, которая стремилась всю историческую действительность показать через состояние и развитие человеческого сознания.

К числу популярных современных направлений относится история повседневности. Предметом исследований стала частная жизнь в самых разных проявлениях - отношения между родственниками, условия существования и груда, национальная жизнь людей и т. д.

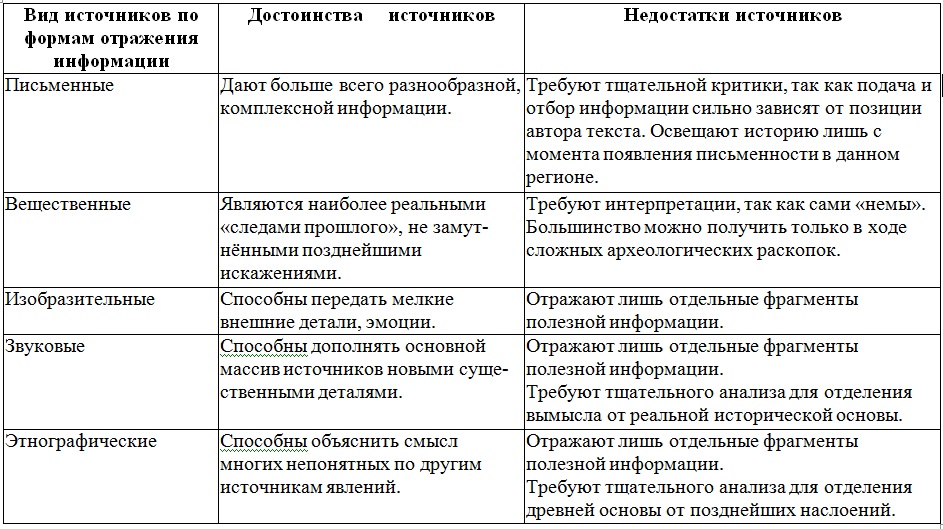

3. Исторические источники

Историческими источниками называется все, что отражает исторический процесс, дает нам возможность изучать прошлое человечества. Что же может послужить такими источниками? Несколько десятилетий назад историческая наука выработала систему классификации исторических источников, основанную на принципе носителя информации. С данной системой согласны далеко не все исследователи. Но нужно помнить, что всякая классификация условна. На наш взгляд, эта традиционная система дает наиболее полное представление о всем многообразии исторических источников, находящихся на вооружении исторической науки (схема 2). Большинство авторов выделяют шесть типов источников.

1. Письменные источники. Принято считать, что древнейшим видом письменности была пиктография, т.е. письмена-рисунки, которыми пользовались еще первобытные люди. Именно от таких рисунков и происходит иероглифическое письмо. Письменность, в которой обозначаются не предметы мысли, словосочетания или слова, а звуки языка, также возникла в глубокой древности. Изобретателями первого алфавита считаются финикийцы — народ, живший на восточном побережье Средиземного моря во второй половине I тыс. до н.э. Славянская азбука была создана в IX в. на основе греческого алфавита христианскими миссионерами Кириллом и Мефодием. Первые дошедшие до нас письменные памятники на древнерусском языке относятся к XI в. Письменные источники включают в себя и древние летописи, и мемуары, и статьи из газет и журналов, и делопроизводственные документы, и статистические материалы, и т.д.

Важнейшими источниками истории России являются летописи. Самые ранние летописи историков-летописцев появились еще в ХI вв. Наиболее значимая из них “Повесть временных лет”, написанная в ХII в. Летописи как исторические произведения состояли из записей по годам по ХVII в. включительно и представляли собой источники сложного состава - своды летописные. Летописи были общерусскими (Николаевская летопись и др.) и местными (Новгородские летописи и др.). Среди других наиболее важных источников средневековой России необходимо отметить такие, как Судебник 1497 г., Соборное Уложение 1649 г., жалованные грамоты дворянству, купчие грамоты. Одним из ценных источников истории древней и средневековой России являются новгородские грамоты на бересте, найденные при производстве археологических раскопок в Новгороде. Великолепным источником по истории Древней Руси является памятник древнерусской литературы конца ХII в. “Слово о полку Игореве”, написанное неизвестным автором.

2. Вещественные источники. Такими источниками могут быть названы и найденное археологом орудие труда первобытного человека, и передаваемый из поколения в поколения фамильный сервиз, и хранящиеся в музее старинные часы, и любой другой предмет, помогающий нам изучать историю Человечества.

3. Этнографические источники. К ним относятся культурные, религиозные, бытовые традиции разных народов. Доставшиеся нам в наследство от предков обычаи, нормы поведения, обряды, праздники — составная часть исторической памяти человечества.

4. Устные источники. С этим типом источников сталкивался любой из нас, кто хоть раз слушал воспоминания о пережитом своих родителей, бабушек и дедушек. Многое произошло на памяти ныне живущих людей: Великая Отечественная война, кратковременная оттепель 1950—1960 гг., перестройка, распад СССР. Кто-то оставался пассивным наблюдателем происходивших событий, а кто-то волей судьбы оказывался в самой их гуще. Рассказы очевидцев могут стать очень ценным источником и дать основу для серьезного исторического исследования.

Первый фонограф был изобретен в 1877 г. американцем Т. Эдисоном. С тех пор техника сохранения звука непрерывно совершенствовалась. За неполных сто лет граммофонные пластинки сменили лазерные компакт-диски. Аудиозаписи хранят звуки минувших эпох, голоса давно умерших людей. Существует много разных классификаций источников. Предложим еще одну из возможных с перечнем достоинств и недостатков

Для работы со всеми этими источниками учёные выбирают разные методы исторической науки, то есть пути исследования, способы построения и обоснования знаний на основе разных научных принципов (правил).

Прежде всего, необходимо использовать методы датировки источников: по содержащимся в них датам, которые переводятся на современное летоисчисление; по отдельным деталям источника (монета с датой в группе археологических находок позволяет датировать всю группу данного слоя определённым периодом времени); радиоуглеродный метод для источников, содержащих органические материалы, и т.д. Каждый из этих методов имеет свои погрешности, возможности допустить ошибку. Лишь сопоставление разных датировок, использование разных методов для одних источников приближает учёных к истине.

Исторические документы допетровского периода хранятся в Российском государственном архиве древних актов (сокращенно — РГАДА). Документы последующего периода вплоть до 1917 г. составили фонды Российского государственного исторического архива (РГИА). В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) сосредоточены документы периода после 1917 г. Уникальными собраниями документов обладают Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) и другие федеральные архивы. В стране имеются также архивы регионального уровня, ведомственные, муниципальные и частные.

Любые источники профессиональные историки подвергают внешней и внутренней критике. Целью внешней критики является установление достоверности текста или материального артефакта. Определяется время появления источника, авторство и т. д. Внутренняя критика определяет качество фактического содержания и возможность использования выявленных фактов в качестве достоверных.

Особое возмущение российских граждан вызывают попытки принизить, исказить тот огромный вклад, который наш народ внес в победу над германским фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне. В 2009 г. при Президенте Российской Федерации была создана Комиссия по противодействию фальсификации истории.

Объяснима сосредоточенность внимания руководства Российской Федерации по поводу разработки историко-культурного стандарта и единого учебника по истории России. Существует глубокая и сложная проблема распространения исторических фальсификаций, отбора источников, интерпретации исторических событий в которых школьнику бывает сложно разобраться.

Чтобы получить действительно приближенную к реальности картину прошлого, учёному необходимо постоянно соблюдать научные принципы (правила) исторического исследования. Вот некоторые из них.

Принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фактов и явлений в развитии: как они возникли, какие этапы прошли, чем в конечном счёте стали. Так, например, нельзя мерить поступки людей прошлого современными правилами поведения, необоснованно использовать современные понятия для описания жизни прошедших эпох.

Принцип объективности требует использовать факты, не искажая их, не подгоняя под удобную учёному схему, рассматривать каждое явление с разных сторон.

Принцип социального подхода требует учитывать при анализе не только объективные (не зависящие от отдельных людей) закономерности развития, но и субъективные интересы разных слоёв общества, политиков, партий, которые влияли на события.

Принцип альтернативности требует рассматривать состоявшуюся цепь событий не как единственно возможную, но и допускать иные варианты развития ситуации; разбирать, почему в результате история пошла именно таким маршрутом.

Исследование исторических источников требует особых навыков и знаний. Чтобы получить их, необходимо изучать специальные (вспомогательные) исторические дисциплины, позволяющие овладеть основными приемами работы с историческими источниками. К вспомогательным историческим дисциплинам относятся: генеалогия (греч. Genealogia – родословная) - наука о происхождении, возникновении и развитии родственных отношений; геральдика (лат. heraldus — глашатай) - наука, изучающая гербы; метрология (греч. metron — мера и logos —наука) - наука, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, объема, веса в их историческом развитии; нумизматика (лат. numisma — монета) - наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения монет, денежных знаков; палеография (греч. palos — древний и grafo — пишу) - наука, изучающая внешние признаки рукописных источников в их историческом развитии (почерки, знаки письма, чернила и др.); сфрагистика (греч. sphragis — печать) - наука, изучающая печати; хронология (греч. chronos — время) - наука, изучающая системы летосчисления и календари различных народов и другие.

4.Методология истории

Подходы к изучению истории

Уже более 100 лет ведущий метод исторических исследований - это исторический позитивизм. Он исходит из того, что историк может восстановить истинную картину прошлого в ходе внимательного и критичного прочтения источников. При этом считается, что учёный-историк способен лучше понять происходившие события, чем их участники, так как он смотрит на них со стороны, анализируя всю совокупность доступных в источниках фактов. Однако общих закономерностей развития общества позитивизм не выявляет.

Большую часть XX в., когда у власти в нашей стране находилась Коммунистическая партия, в отечественной исторической науке господствовал исторический материализм (формационная теория, марксистская концепция). Её создателями были основоположники коммунистического учения - немецкие мыслители XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс. По их мнению, причины развития общества кроются в его базисе - социально- экономических отношениях. Прогресс орудий труда и всех производительных сил общества порождает особые производственные отношения между людьми, которые делятся на классы собственников средств производства и зависимых от них трудящихся классов, чей труд эти собственники эксплуатируют. Конфликт между ними - классовая борьба - и заставляет общество меняться, порождает революции и смену общественной надстройки: политических систем, культуры. Представители исторического материализма понимали историю человечества как последовательную смену пяти общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической (с её первой фазой - социализмом).

Исторический материализм позволил подробно изучить материальную, социально-экономическую составляющую истории (которой до него почти не уделялось внимания). Признание объективных законов исторического развития дало возможность осмыслить крупные исторические процессы. Однако увлечение экономическими и социальными схемами со временем вошло в противоречие с накопленными фактами. Истории многих стран и эпох не укладывались в марксистскую схему. После крушения социалистического строя в нашей стране исторический материализм перестал быть господствующим направлением, однако многие разработанные в нём понятия, концепции развития по-прежнему признаются значительной частью учёных в России и в мире.

Этот подход позволил добиться значительных результатов в изучении культуры человечества, особых вариантов развития. Однако ключевое понятие - цивилизация, так и не получило однозначной научной трактовки.

5. Проблемы периодизация истории

Периодизация всегда условна, потребность в ней определяется необходимостью определенным образом систематизировать исторический процесс, выделить в нем обладающие внутренним единством этапы. К французским просветителям XVIII в. восходит разделение исторического процесса на стадии дикости, варварства и цивилизации. С марксистским учением связана периодизация всемирной истории на первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую формации. Распространенной является периодизация, опирающаяся на представления о последовательной смене обществ аграрного, индустриального и постиндустриального типов. Сторонники теории локальных цивилизаций обосновывают свои подходы к периодизации истории.

История (исторический период) в классическом понимании начинается с появлением письменности. Продолжительность письменного периода истории составляет примерно 5—5,5 тыс. лет, начиная от появления клинописи у шумеров. Период, предшествующий её появлению, называют доисторическим периодом. В российской историографии выделяют следующие крупнейшие периоды мировой истории:

Первобытное общество: на Ближнем Востоке – не менее 2,5 млн лет назад - до 4-3 тыс до н. э. (объединение Верхнего и Нижнего Египта);

Древность: в Европе - 4-3 тыс до н. э до 476 года н. э. (падение Римской империи);

Средние века: V век н.э. - конец XV века (начало эпохи Великих географических открытий);

Новое время: конец XV в. - 1918 год (окончание Первой мировой войны) или начало XX века;

Новейшее время: 1918 год или начало XX века - наши дни.

Существуют также альтернативные периодизации всемирной истории. Например, в западной историографии окончание средних веков связывают с XV веком, после чего начинается единый период современной истории.

Читайте также:

- Что общего между романсом и песней и чем они отличаются друг от друга кратко

- Какие события стали поводом к массовым беспорядкам в петрограде 23 февраля 1917 года кратко

- Яровой что значит кратко и понятное

- Изолятор в детском саду для чего

- Что надо знать о своем ребенке консультация для родителей в доу